Полная версия

Морской спецназ СССР. История 1938–1990 гг.

Как сама история раскрытия одной из крупнейших военных тайн фашистов на Балтике, так и обстоятельства, возникшие вокруг неё, стоят того, чтобы рассказать об этом.

Речь идёт о существовавшем секретном фарватере гитлеровского флота на Балтийском море и последствиях, которые были с ним связаны. Три года подряд немецкие надводные корабли и подводные лодки проникали почти к Ленинграду, по маршруту, обозначенному на немецких секретных картах ломаной линией.

Странные дела стали происходить в проливе Бъёрке-Зунд. Один за другим, при загадочных обстоятельствах погибли два наших «морских охотника». Сначала в южной части пролива пошёл ко дну, находящийся в дозоре МО-304, а спустя несколько дней – МО 107.

Оставшиеся в живых ничего толком не могли объяснить. Море было спокойным, самолётов не было, фарватер был протрален.

Оставшуюся кормовую часть от МО-107 отбуксировали в Койвисто, где в корпусе обнаружили застрявшие металлические детали. Специалисты определили – детали торпеды. Но удивительно то, что Бъёрке-Зунд – шхерный пролив, где не счесть каменных банок и отмелей. Здесь не только подводной лодке, катеру трудно пройти. Но фашисты думали иначе.

Утром 30 июня МО-103 возвратился с дозора, и на смену ему ушёл МО-105.

Началось всё с боевой тревоги. Пост СНиС передал: «МО-105 торпедирован». Командир 1-ro гвардейского дивизиона капитан-лейтенант Карпович дал команду: «103 на помощь, лодка не могла уйти далеко». Командиру МО-103 старшему лейтенанту А. П. Коленко долго собираться не пришлось. Взревели моторы и «охотник» лег на курс к МО-105. В районе уже находился катер КМ с которого доложили, что лодка уходит на запад. Коленкo думал: «Справа – отмель, слева скалистая гряда острова Руонта. Значит, курс 270».

Акустик Певцов доложил: «Слева 14, дистанция 7 кабельтовых, цель».

Шесть глубинных бомб вспучили, море фонтанами. От места взрыва потянулся сильный пузырный след. Ещё две бомбы довершили дело.

Когда улеглись волны, с МО увидели, что на поверхности воды плавают шесть человек в спасательных жилетах. Среди спасенных немецких подводников был и командир лодки корветтен-капитан Вернер Шмидт, кавалер двух железных крестов I и 2-ой степеней.

Руководству разведки особенно разговорить выловленных фашистов не удалось. Выяснили только, что малая подводная лодка «U-250» – новая, постройки конца 1943 года, и что Шмидт был ранее, летчиком и получил награды от фюрера за бомбежку Лондона, Белграда, Москвы и Александрии.

Приказ разведчикам-водолазам на поиск потопленной лодки и её внимательное обследование поступил немедленно. Ивану Васильевичу Прохватилову были вполне понятны мотивы такой спешки командования. Причина могла быть одна – проникнуть в секрет оружия фашистов, причем узнать все сейчас немедленно, пока за этот секрет уплачено ценой только трех «охотников». Но у командира РОН была и своя мысль, на лодке должны быть карты, на которых нанесен маршрут перехода её от своей базы до Койвисто. Если удастся найти эти карты, значит, будет известен и секретный фарватер немцев, за разгадку которого погиб уже не один боевой товарищ.

Лодка была потоплена на глубине 30.метров и почти у финского берега. Поэтому поиск лодки можно было производить только в темное время суток. А если учесть наступающие осенние шторма, то работа по поиску, и тем более подъему лодки обещала быть непростым делом.

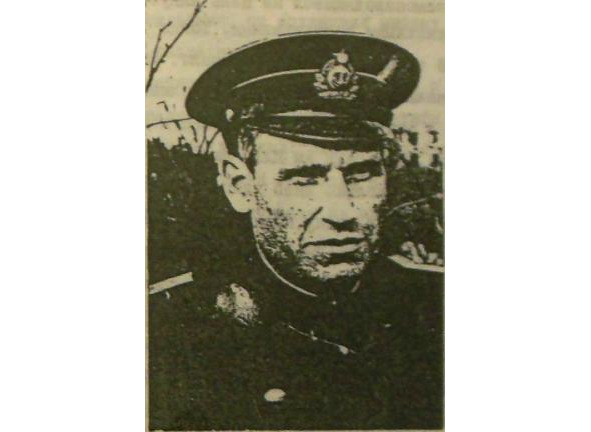

Мичман Кадурин Николай Степанович.

Первым под воду пошел один из лучших водолазов-разведчиков, москвич Сергей Непомнящий. Один за другим разведчики уходили под воду, но лодка словно сквозь землю провалилась.

Сама лодка с тремя десятками офицеров и матросов превратилась в железный гроб, безмолвно лежащий на дне залива и не подавала никаких признаков своего местонахождения. В спешке атаки «охотник» не обозначал точные координаты, поэтому поиск лодки напоминал поиск иголки в стоге сена. Лучшие водолазы Василий Гупалов, Владимир Борисов, Сева Ананьев, Иван Удалов, Николай Кадурин и врач ст. лейтенант Власов В. К. возвращались ни с чем.

Длительное пребывание на такой глубине приводило к кислородному отравлению и Прохватилов после двух суток работы поиск лодки прекратил. Нужно было все обдумать, и Прохватилов в поисках другого хода попросил у начальника РОШКБФ капитана 2 ранга Грищенко допросить пленного командира лодки. «Добро, но предупреждаю, что это пустое дело, немец отъявленный нацист».

Из документов Василий Иванович узнал, что еще в 1941 году Шмидт был награжден лично Гитлером. Служил на крейсере, а затем был штурманом авиация дальнего действия. В 1944 году заносчивый, раздувающийся от непомерного собственного величия асс захотел стать подводником. Ставка немедленно удовлетворила его желание, назначив командиром новейшей лодки с секретным оружием. Отличное знание навигации вселяло в немца убеждение в безнаказанности его действий при плавании командиром лодки, именно на понимании этих черт характера Шмидта Иван Васильевич построил допрос.

При допросе немец начал развивать мысль о том, что славяне рабы, а немецкая нация это сверхчеловеки. Иван Васильевич, бросив карту на стол, крикнул: «Ты не сверхчеловек, а невежество, зачем ты, летчик сунулся в моряки? Какой дурак поведет лодку таким идиотским курсом? Ведь здесь сплошные мели».

Немец побелел от ярости, схватил карту и ногтем прочертил маршрут, отличный от того, который обозначил Прохватилов. Он кричал, что это единственный путь, которым можно идти и то, что его потопили – это злой рок судьбы. Иван Васильевич схватил карту и, не глядя на обалдевшего немца, побежал к разведчикам, ибо он теперь знал, где искать потопленную U-250.

Выйдя в море, Прохватилов развернул карту и, обозначив точку, сказал: «Тут она, подлюка». Со второго или с третьего раза, спустившись на грунт, Василий Гупалов и Николай Кадурин обнаружили лодку.

Лодка лежала, врезавшись в огромный камень с креном градусов 30. Рубочный люк был открыт.

Первым в лодку спустился. Иван Удалов, но карт обнаружить не смог. Затем спустился в тяжелом снаряжений Сергей Непомнящий и за ним Кадурин Н. С. Когда он вернулся, все увидели у него в руках металлический пенал.

Прохватилов быстро отвинтил крышку пенала и вытащил морские карты. По всем листам карт проходила ломаная линия, начиная от Свинемюнде и до самого Ленинграда. Карты эти оказали неоценимую услугу морскому командованию, спасли жизнь сотням наших моряков. Используя этот маршрут, выставили мины в проходах немецких и финских минных полей, на которых подорвались три немецких эсминца. Обследовав торпедные аппараты лодки, разведчики убедились, что они деформированы, и извлечь торпеды невозможно. Выход один – подъем лодки. При- бывшая команда эпроновцев во главе о капитаном 3-го ранга А. Разуваевым через несколько дней подняла лодку и отбуксировала в Кронштадт.

Следует отметить, что работа разведчиков и эпроновцев проводилась при непрерывном финском артобстреле. На лодке были обнаружены две самонаводящиеся на цель акустические торпеды Т-5 с неконтактными взрывателями. Тогда эффективных средств борьбы с такой торпедой не существовало. Разоружением торпеды занялись специалисты высокого уровня полковник Осип Борисович Брон, капитан 3 ранга Сергей Боришполец и инженер-капитан Владимир Саульский. Помогали им Илья Маркович Экелов и Валерий Шахнович. Через несколько дней тайна торпеды была разгадана.

В тот день, когда лодку подняли, от премьера Великобритании Уинстона Черчилля в Москву Верховному Главнокомандующему была передана шифрованная радиограмма. Англичане срочно просили прислать одну из двух торпед, для чего они могут выслать специальный самолет.

Черчилль также отметил, что немцы при помощи таких торпед уже потопили 24 британских судна и в том числе 5 судов из состава, конвоев, на которых доставлялась техника в северную Россию. Наше правительство, верное союзническому долгу, передало одну торпеду англичанам, ту торпеду, которая была обнаружена разведчиками Прохватилова.

Бойцы Роты особого назначения.

В центре фотографии И. В. Прохватилов. В первом ряду слева: Виноградов М., Боровиков Л. В., Бурмак А. И., Матвеев А. С., Кадурин Н. С., Фролов П. Ф., Мосяев Н. Н. Во втором ряду слева: Абакумов П. Ф., Дибров Н. М., Непомнящий С. М., Воротягин П. В., Смирнов Г. Н., Юривиц З. Ж., НазаровН., Николаев В., Борисов В. А., Кривобок А.

В третьем ряду слева: Хаврошечкин Ф., Лукин Н. Л. Фокин Ф. Н., Добрых Ф. М. (шофёр), Козлов С. М.,Грицунов В. Г., Нарубацкий А. М.

ОПЕРАЦИЯ В ГАТЧИНЕ

Перед самым наступлением на Гатчину, в ночь с 25 на 26 января 1944 года группа разведчиков из восьми человек во главе со старшиной Н. С. Кадуриным, переодевшись в немецкую форму, перешла линию фронта. Группа получила нелегкое задание – проникнуть в осажденную Гатчину и попытаться захватить штабные документы одного из фашистских соединений, которыми очень интересовался разведотдел КБФ.

Спустя сутки в еще громыхавшую взрывами Гатчину на автомашине въехал Прохватилов. На окраине города он остановил машину, увидев группу своих разведчиков, размахивающих руками.

Через несколько минут, собравшись в разрушенном доме, разведчики докладывали командиру результаты операции. Весело улыбаясь, Кадурин докладывал: «Здесь неподалеку, дома через три, в помещении бывшего банка был штаб немцев. Отступая, целая команда грузила из дома документы на автомашины. Мы решили им помочь. Работали на совесть и в качестве компенсации прихватили один ящик с документами». «И где же он?» – спросил командир. «Так Вы же на нем сидите!». От дружного хохота моряков едва не погасло пламя немецкой плошки. Иван Васильевич открыл ящик и увидел в нем туго набитые друг к другу разноцветные папки. Уже через час полуторка с разведчиками мчалась в Ленинград.

Впереди еще были долгие месяцы войны и командир роты, сидя в кабине грузовика, думал о выполнении предстоящей очередной операции.

В К0НЦЕ В0ЙНЫ

На фоне огромных успехов наших войск в 1944 году, особенно, когда фронт далеко углубился в материк, действия разведчиков-водолазов роты и их значение не были правильно оценены командованием.

В октябре 1944 года в Главном Морском Штабе было подготовлено решение о расформировании роты и передаче личного состава в ЭПРОН. Только большая настойчивость начальника РОШКБФ капитана 2 ранга Грищенко П.Д и начальника штаба КБФ контр-адмирала Петрова позволили оставить роту в составе разведки КБФ до конца войны. В архиве ВМФ имеется большая переписка РОШКБФ с РУ ГШ ВМФ из которой видно, как нелегко приходилось отстаивать сохранение роты.

После первого сигнала из ГШ ВМФ о расформировании роты капитан 3 ранга Прохватилов И. В. и зам начальника РОШКБФ капитан 2 ранга Грищенко П. Д. обращаются к начальнику РУ ГШ ВМФ контр-адмиралу Воронцову М.А с докладами.

Мысли о накопленном опыте настойчиво подсказывали о необходимости дальнейшего развития и совершенствования таких подразделений на другом, более высоком научном и техническом уровне. Поэтому Иван Васильевич в своем докладе отмечал:

«За период войны РОН РОШКБФ вполне оправдала свое назначение. Особенно эффективно использовались разведчики-водолазы в 1942- 43 годах, когда руководство по ведению разведки было возложено непосредственно на командира РОН. За этот период было проведено более двухсот разведывательно-диверсионных операций. Из них 50% с применением водолазного снаряжения в комбинации с другими плавсредствами. Выход на берег противника во всех случаях проходил совершенно скрытно, несмотря на насыщенность войск.

В операциях РОН выполняла:

– проведение разведки и диверсий;

– поиск затонувших судов, объектов и мин;

– оказание помощи аварийным кораблям;

– подъем документов и оборудования с потопленных кораблей;

– выявление мест высадки десанта и десантирование с целью захвата плацдарма;

Капитан 1 ранга Грищенко Пётр Денисович.

– захват «языка» и доставка его через линию фронта;

– обучение и подготовку пополнения водолазов-разведчиков;

– разработку новых образцов водолазного снаряжения.

Считаю необходимым перепрофилировать под-готовку роты в условиях действий в мирное время».

Обращения эти не были приняты во внимание, и вовторой половине 1945 года РОН была расформирована в соответствии с заключением начальника РОШКБФ капитана I ранга Куликова и НШ КБФ контр-адмирала Александрова: «РОН при РОШКБФ в мирное время иметь нецелесообразно».

Контр-адмирал Грищенко Григорий Евтеевич.

Но не станем говорить, что этим людям удалось таким бесславным образом завершить военную судьбу прославленного подразделения.

На флоте были офицеры, которые смогли сквозь черные тучи увидеть в новом свете завтрашний день роты особого назначения.

Наиболее значительная в этом направлении работ была выполнена капитаном 2 ранга Прохватиловым И. В., капитаном I ранга Грищёнко П. Д., контр-адмиралом Грищенко Г. Е., капитаном 1 ранга Марголиным Б. М., капитаном I ранга Шашенковым Д. У., контр-адмиралом Бекреневым Л. К., капитаном I ранга Кроль Г. Ф.

Контр-адмирал Бекренёв Леонид Константинович

Каждый военный знает, что боеспособность и возможности любого подразделения во многом зависят от личных качеств командира и уровня подготовки личного состава. Впрочем, эта истина ясна не только военным, но, отличие от гражданских есть. Военные, в большинстве случаев действуют в экстремальных условиях, когда времени на подбор и подготовку кадров практически нет. Поэтому формирование подразделения водолазов-разведчиков, по возможности, не должно быть спешным.

Подбор кадров и их обучение должно происходить в мирное время, в период боевой подготовки.

Очень трудно говорить о качественном подборе кадров в блокадном Ленинграде. Этим и объясняется большая текучесть л/с РОН в первые месяцы войны. Но со временем, в роту были подобраны в основном замечательные люди, отличные специалисты, моряки, готовые на подвиг.

В первые годы войны, когда опыта ведения разведки и десантных операций еще было мало, гибель личного состава была большой. Только в Шлиссельбургской операции в группе Фрумкина Н. С. погибло не менее 30 разведчиков-водолазов.

В период 1943—45 годов в роте погибло восемь водолазов-разведчиков и трое ранено. Именно это, при большом количестве выполненных операций, говорит о профессионализме личного состава и военной мудрости командира. В первые годы войны било не до наград, а вместе с тем, почти весь личный состав роты был отмечен правительственными наградами, в том числе орденами.

Особенно необходимо отметить боевые заслуги таких разведчиков-водолазов как:

Гл. старшина Никитин Николай Карпович – командир взвода

Гл старшина Кадурин Николай Степанович

Гл старшина Осипов Сергей Сергеевич

Гл старшина Грицунов Василий Герасимович

Краснофлотец Борисов Владимир Александрович

Краснофлотец Фокин Федор Николаевич

Краснофлотец Дибров Николай Пантелеевич

Краснофлотец Лукин Николай Лукич

Краснофлотец Непомнящий Сергей Михайлович

Краснофлотец Нерубацкий Алексей Митрофанович

Фельдшер Гильбаум Эстер Самуиловна

Санитарка Галина Галич

Гл старшина Никитин Иван Павлович

Лейтенант Кирилов Федор Петрович

Краснофлотец Боровков Михаил Федороич

Краснофлотец Тихонов Александр Агеевич

Старшина I статьи Трапезов Василий

Старшина I статьи Зайцев Александр Филиппович

Главный старшина Корольков Александр Николаевич

Старшина 2 статьи Спиридонов Александр Андреевич

Лейтенант Арсирий Иван Федорович

Старшина I статьи Фокин Федор Николаевич

Карпенко Александр

Ананьев Всеволод Иванович

Главный старшина Данилов А. А.

Фролов Иван

Звенцов Михаил Семенович

Фролов Павел Феоктистович

Самсонов Дмитрий Артурович

Гупалов Василий Савельевич

Фадейнов Вячеслав Ильич

Телегин Валентин Павлович

Шинкарев Владимир Максимович

Шифрин Лев Менделеевич

Из-за отсутствия опыта и подготовленных офицеров в вопросах организации и планирования действий групп допускалось много ошибок. Большое влияние, на выполнение операций оказывало и отсутствие должного технического обеспечения разведчиков-водолазов. Водолазное снаряжение и дыхательные аппараты были несовершенны, отсутствовали специальные средства связи и средства передвижения под водой, обмундирование и питание ничем не отличалось от обычного солдатского, оружие и мины общеармейского образца. Практически всё специальное дооборудование снаряжения и вооружения производилось личным составом роты.

Из аэростатной ткани клеили водолазное снаряжение и шлюпки, дооборудовали, дыхательные аппараты, оружие и мины, пехотные радиостанции приспосабливали к морским условиям.

В роте были и свои изобретатели, которые в дальнейшем стали известны всему флоту. Так краснофлотец Колмогоров Б. М. до войны работал на фабрике «Красный треугольник». Свои знания инженера-резинщика, в содружестве с Савичевым И. И., проявил в изобретении водолазного снаряжения и водолазных принадлежностей.

Так Колмогоровым были созданы:

– десантный костюм. (1942 г.)

– водонепроницаемый чехол для ручных часов (1943 г.)

– жилеты плавучести (1943 г.).

– арктический плавательный костюм (1945 г.)

– комбинированное водолазное снаряжение, которое стало прообразом послевоенного снаряжения ВСОН

– маскировочный водолазный мешок.

Все работы Колмогорова Б. М. были подтверждены авторскими свидетельствами на изобретение.

В первые годы войны на флоте почти не уделялось внимания вопросам подготовки сил и средств высадки и съемки групп. Примером преступной халатности командира катера высадки групп, на котором отсутствовал офицер разведки, может являться, операция по захвату «языка» весной 1943 года.

В назначенный срок группа, состоящая из четырех разведчиков и командира старшего лейтенанта Иониди с пленным немецким офицером прибыла к берегу, но катер, не дождавшись, ушел. Разведчики решили на двух шлюпках добираться до базы самостоятельно. Подул сильный ветер, и из-за плохой погоды воя группа и пленный погибли. Через два дня погибшие были обнаружены в бухте Батарейная.

Только в 1943 году было разработано наставление по проведению разведывательных операций.

Надо сказать, что, накапливая опыт, рота делилась им и с другими флотами.

В апреле 1944 года в Севастополе на ЧФ был сформирован отряд из 10 разведчиков-водолазов под руководством «прохватиловца» Осипова С. С. Отряд был высажен у поселка Любимовка с задачей круглосуточного наблюдения за движением кораблей противника в порту Севастополь. Отряд, ведя наблюдение с 5 апреля по 10 мая, передал в штаб весьма ценные сведения. После освобождения Севастополя отряд использовался по извлечению документов с потопленных кораблей противника. Было поднято более 100 документов (коды, шифр-таблицы, карты минных полей).

На Тихоокеанском флоте в июне 1945 года был сформирован отряд под командованием героя Советского Союза Леонова В. Н. В августе. 1945 года они провели ряд блестящих операций в портах Юки,.Рассин, Сейсин, Гензан и др.

В роте Прохватилова к разработке разведывательно-диверсионных операций и их руководству допущено было всего три человека:– командир роты Прохватилов И. В., зам. командира роты Маценко А. Ф. и капитан Потехин Г. В.

Капитан. Потехин Г. В., окончив институт физкультуры, всю свою жизнь посвятил службе в разведке, к участию и руководству разведывательными операциями разведчиков-водолазов подключался в 1943 году. Это был умный и удивительно храбрый командир-разведчик, прекрасный человек, умелый организатор.

3. ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В послевоенные годы большую роль в становлении частей специальной разведки ВМФ – морского СПЕЦНАЗа сыграли такие командиры фронтовики-разведчики как: Потехин Г. В., Яковлев Е. В., Шашенков Д. У., о которых будет сказано ниже.

Благодаря стараниям капитана 1 ранга запаса Ю. И. Колесникова и контр-адмирала запаса В. Л. Зарембовского (о них будет сказано ниже) в 1999г. в Стрельне, в начале морского канала установлен памятник бойцам Роты особого назначения.

После окончания войны капитан 3 ранга Прохватилов И. В. не потерял веры в необходимость воссоздания подразделений ВР С 1946 года он проходил службу в должности водолазного специалиста аварийно-спасательного отдела (АСО) 4 ВМФ. В 1949 году по его инициативе при АСО 4 ВМФ была создана экспериментально-исследовательская группа лёгких водолазов.

В приказе Командующего 4 ВМФ от 18 июля 1949 года указывалось:

«В целях улучшения боевой подготовки водолазов флота и создания новых приборов и устройств, облегчающих работу легких водолазов, образовать при АСО специальную исследовательскую группу. Из штатов АСО для этих целей выделить 12 водолазных специалистов. Руководителем группы назначить капитана 2 ранга Прохватилова И. В. Отчет о работе представить к 15 декабря 1949 года».

Работа и отчет были выполнены в срок. К отчету прилагались изготовленные и испытанные макетные образцы:

– индивидуальной надувной резиновой шлюпки;

– усовершенствованного гидрокомбинезона для многократного погружения и всплытия;

– усовершенствованного дыхательного аппарата «ИСА – ММ»;

– специальных водолазных грузов, буя, упаковочных мешков и складных весел.

В отчете излагались отработанные способы использования этих средств.

Командующий 4 ВМФ рассмотрел отчет и направил его в I институт ВМФ и РУ ГМШ ВМФ.

В 1951 году Иван Васильевич – старший научный сотрудник научно-исследовательского института аварийно-спасательного управления ВМС, начальником которого в то время был капитан 1 ранга Кроль Г. Ф. О нём уже было сказано выше. Он был одним из тех, кто в 1938 году на ТОФ выдвинул и проверил идею использования индивидуального снаряжения подводника для целей разведки.

В институте Иван Васильевич активно включился в разработку новых образцов водолазной техники. Началась работа над созданием специального водолазного снаряжения для ВР. Уже в этом году были изготовлены два опытных

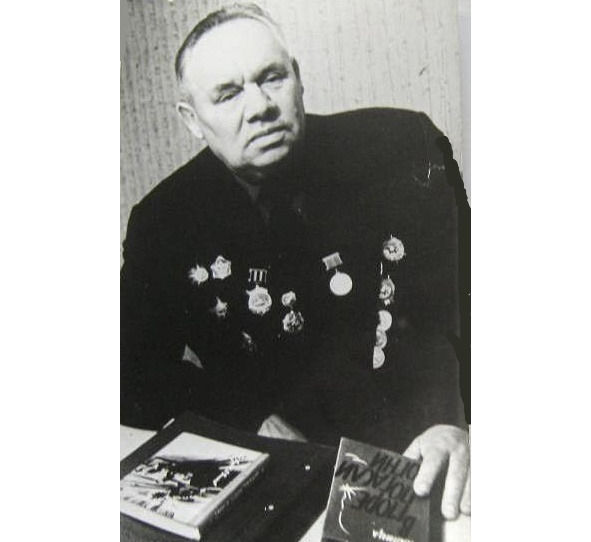

И. В. Прохватилов, 1972г.

образца, которые в сентябре прошли морские испытания в районе о. Лавенсаари (ныне о. Мощный). Испытания показали возможность работы в снаряжении вод водой до четырех часов и прохождения по грунту дистанции около 4 км. Одновременно в КУОПП им. Кирова в этом снаряжении осуществляет выход через ТА водолаз-инструктор старшина 1-й статьи Белов Николай Иванович.

Кроме того, началась работа над созданием учебника для водолазов подразделений разведки, морской пехоты и инженерных войск ВМС, в котором, помимо прочих, имеются разделы:

– скрытный выход ВР на берег противника и действия на его коммуникациях;

– водолазный поиск и разграждение противодесантного оборудования противника;

– связь, наблюдение и донесение;

– поиск и изъятие документов и техники из затонувших кораблей противника.

Инициатором написания учебника являлся капитан 2 ранга Прохватилов И. В. Но здоровье стало уже серьёзно пошаливать. В возрасте 45 лет в 1953 году он уволился в запас в звании капитана 2 ранга, будучи кавалером пяти боевых орденов.

Уйдя на пенсию, Иван Васильевич поселился в деревне Черново, что под Гатчиной. До 1975 года активно работал в колхозе имени «18-го партсъезда», в котором несколько лет был председателем. Жители деревни и колхозники с большой теплотой и уважением отзываются об Иване Васильевиче.

В 1978 году Прохватилова И. В. не стало. Похоронен он на кладбище в городе Гатчина. В Ленинградской области живут его сын Володя Прохватилов и дочь Мария.

Потеря восьми лет развития специальных водолазных подразделений ВМФ дала о себе знать, ибо всё пришлось начинать сначала. Но самой главной потерей было то, что ушли люди с большим опытом и желанием работать.

Командование ВМФ, сделав вывод о нецелесообразности сохранения подразделений водолазов-разведчиков в мирное время, не разглядело опыт иностранных флотов по использованию и оснащению водолазов-пловцов и водолазов-подрывников в период второй мировой войны. Между тем, опыт итальянцев (Десятой флотилии МАS под руководством князя Валерио Боргёзе), а также Франции и Великобритании, доказывает, что подводные диверсионные силы и средства представляют собой серьёзную угрозу как кораблям и судами в местах их базирования, так и береговым военным и промышленным объектам.