Полная версия

Системное мышление для менеджеров

Итак, итог:

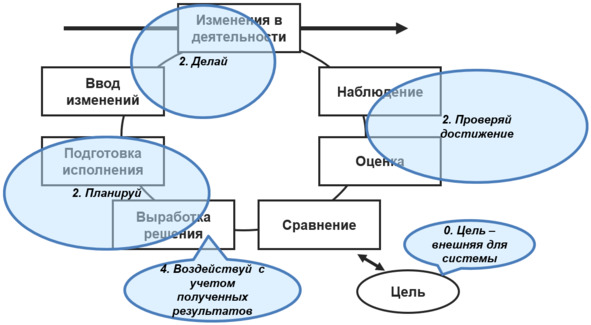

• Деятельность циклическая;

• Элементы понятны;

• Их, эти элементы, немного по-разному трактуют разные подходы, но суть не меняется;

• Нужно проверить все ли элементы у нас есть;

• Нужно проверить, как после одного элемента следует другой – не возникает ли противоречий.

А люди где?

А пока нигде.

Мы смотрим на компанию как на систему, стремящуюся в точку «Б». Люди появятся позже и добавят красок, но именно добавят. Нам придется идти на компромиссы и учитывать их особенности.

НО, МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА РАЗРУШИТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЮДЕЙ.

Пример применения взгляда через класс моделей «Целенаправленная система»

1. Поставлена ли нам цель? По SMART, четко и понятно?

Объем продаж 100 000 000 руб.

2. Как далеко мы от нее? Рассчитываем сколько не хватает для достижения

80 000 000 руб. Не хватает 20 000 000 руб.

3. Принимаем решение как будем достигать. Это самый обширный пункт. Сама модель никак нам не помогает оценить качество нашего решения и его реалистичность. Для выработки эффективного решению нужно применять другие приемы и классы систем, их много и здесь их рассматривать не будем, это целые области знаний отдельные – например, выработка стратегии или принятие решений. Хочу подчеркнуть что данный класс систем не дает сам по себе нам прекрасные решения, а только следит, что мы идем к ПРИНЯТОМУ решению. Мы должны здесь убедиться, что решение у нас есть, любое, но есть.

Наше решение (не факт, что правильное, но это то, что мы сейчас решили и лучше не получилось) – Увеличиваем количество клиентов компании – ищем новых и старых возвращаем.

4. Подготавливаем исполнение нашего решения. Фрагментируем наше решение до каждого исполнителя, переводим его в измеримые личные или коллективные цели, корректируем процессы, изменяем структуру (если нужно), рассчитываем промежуточные цели и показатели.

Раз уж мы такое решение приняли, то считаем: сколько клиентов нужно; сколько какой сотрудник должен вернуть или привлечь; оцифровываем все показатели; всем ставим планы и цели. Разрабатываем промежуточные показатели: сколько клиентов к какому времени привлечь; из каких отраслей; за счет каких продуктов или услуг….

5. Вводим изменения – выделяем ресурсы, информируем всех.

Уточняем необходимые ресурсы включая время и дополнительных людей. Всех многократно и обильно информируем.

6. Начинается измененная нами деятельность/работа.

Запускаем процесс и даем сотрудника адаптироваться.

7. Наблюдаем и проверяем достижение промежуточных целей и показателей.

Контролируем, достигли ли все сотрудники всех целей, сводим все результаты так, как были поставлены цели – строго и прозрачно. Что поставили как цели, то и контролируем.

Кто-то достиг цели, а кто-то – нет. Все считаем.

8. Оцениваем расхождение – есть или нет, в плюс или в минус

Получилось?

Да! Ничего не делаем, наслаждаемся промежуточным успехом и всех долго и искренне хвалим.

Нет: ((. Насколько не получилось?

9. Сравниваем с запланированным результатом оставшимся временем.

Оцениваем расхождение. Не хватает 10 000 000.

10. Принимаем новое решение, если старое дало расхождение «в минус».

Опять садимся за планы, корректируем принятое решение и думаем как сократить отставание.

11. И все заново ….

Немного неестественно, сухо и отстраненно?

Да. Мы же управляем достижением точки «Б», какие тут могут быть эмоции.

И именно так мы должны действовать – помните, системное мышление это взгляд через определенную призму и отбрасывание несущественного для данной точки зрения. И нужно держаться подхода и не отклоняться.

А, кстати, всеми любимый Agile, это тот же процесс, но:

– в нем часто меняется точка «Б»;

– цикл управления короткий: мы ставим небольшие цели и чаще получаем промежуточные результаты;

– решение вырабатываются исходя из того, что у нас полная функциональная команда и что мы должны быть в состоянии показать промежуточный результат заказчику и не испугать его.

Комментарий:

Если, вдруг, Agile прошел мимо вас, то вот каков этот подход.

Это методика разработки программного обеспечения, которая перешла позже в качестве методики работы над любыми проектами, и не связанными с программным обеспечением тоже.

Что же отличает Agile (не все, но то, что нам сейчас интересно): вся работа над проектом делится на короткие сессии, в которые, полностью укомплектованная команда, должна выполнить очередной этап проекта и сдать его клиенту. В каждую сессию проверяется готовность «блока» и цель проекта может быть скорректирована по результатам сданной работы и обратной связи от заказчика. По сути, процедура часто контролирует промежуточные результаты и часто корректирует конечную цель проекта. Другими словами, происходит частое управленческое воздействие.

Конец комментария.

И все? С этим классом систем – все.

Ну нет, не все, конечно, мы же с живыми людьми работаем.

А если это человек, то это уже класс систем «целеустремленная система».

И это уже следующая глава.

III. Адаптивные системы или целеустремленные системы

Целеустремленная система —

это такая система, которая сама в состоянии поставить себе задачу (в отличие от целенаправленной, для которой цель приходит извне) и определить способ ее достижения.

Другими словами, это такая система, в которую включен механизм самостоятельной постановки целей.

Например, человек (как пример такого класса систем) имеет внутреннюю мотивацию к самореализации, сам в состоянии поставить себе цель без внешнего воздействия и сам может выбрать способ ее достижения.

Этот класс систем структурирует взгляд на предмет как на системы, которые могут адаптироваться в более широком диапазоне – выбрать и цель и способ достижения. В отличие от целенаправленных, которые могут только стремиться к поставленной цели, выбирая способ.

Что дает взгляд через такой класс систем?

Мы можем лучше описать объект (если считаем, что он таков) и лучше предсказать, как он себя может повести.

Примеры целеустремленных систем

– Люди;

– Компании, где в культуре заложены изменения и приветствуется гибкость и адаптивность;

– Все разумные существа вообще. Животные, например – обезьяны, собаки дельфины, даже коты. Особенно коты.

Но нас интересует только человек.

А вот теперь интересный пример иерархии систем: если компания – это целенаправленная система, а человек – целеустремленная, то мы получаем (можем получить) противоречие целей и способов.

Наша целенаправленная система идет себе, и никого не трогает, в точку «Б», а наши целеустремленные системы, которые находятся в ее границах, хотят совсем другого.

Что делать?

Ответ на этот вопрос получен давно, хотя сейчас его все больше ставят под сомнение.

Но, тем не менее, целенаправленная система должна направить целеустремленные в точку «Б». Это ее задача и смысл существования. А целеустремленные системы должны туда идти.

Итак, человек/сотрудник – целеустремленная система. Как это выглядит?

В одной из книг по системному мышлению (Рассел Линкольн Акофф) человек рассматривается как совокупность составляющих его личности. Эта совокупность достаточно обобщенно и не в полном объеме указана ниже:

– профиль компетенций;

– мотивация;

– знания;

– ценности;

– приоритеты;

– привычность действий;

– предыдущий опыт;

– личные склонности;

– психологические особенности;

– …

А графически выглядит это так:

Таким образом, человек всегда находится в состоянии выбора, руководствуясь вот этими всеми и многими другими внутренними элементами.

Если смотреть на него, как на систему, то он представляется как совокупность ценностей, приоритетов, мотиваторов, темперамента, черт характера, которые влияют на его выбор как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, давая тот самый уникальный эмерджентный эффект, который мы называем личностью, реагирующей на внешние раздражители.

А если строже, то человек это функция от множества переменных (перечислены выше):

У = F (X1, X2, X3, …, Xn)Получается, что мы являемся функцией наших черт характера и других личностных особенностей.

Конечно, чтобы человека описать функцией, нужно соблюсти одно из основных правил определения функции – это независимость переменных. А с этим сложности… Мы не до конца знаем, как, даже перечисленные переменные, влияют друг на друга.

Для описания такого частного случая системы как человек, нам понадобятся знания психологии и нейрофизиологии.

Очень обширные знания.

В этом и состоит сложность описания человека, как целеустремленной системы: информации много, но единого взгляда на психологический мир человека нет.

Мы можем оперировать только теми знаниями, которые накопили к данному моменту.

Я сразу хочу сказать скептикам, которые могут возразить: «Если мы не все знаем, то и не можем дать правильный ответ, а значит нечего умничать. Чутье нам в помощь и магия». Нет, дорогие мои, не так! Мы будем использовать тот неполный набор знаний, которые накопили к данному моменту и делать максимально достоверные прогнозы из возможных.

И если отложить в сторону этот недостаток, то такой подход поможет структурировать наш взгляд (не наш, конечно, а менеджера, мы же о нем здесь пишем) на своих сотрудников.

И мы сможем задуматься о составляющих, определяющих его поведение.

А как мы узнаем о них?

Ну, здесь наука продвинулась прилично. Можно тестировать, давать кейсы, наблюдать за сотрудником в процессе выполнения им рабочих обязанностей.

Короче, оценить человека можно, хоть и не так просто.

И что менеджер может сделать с результатами оценки?

Я предложу свой набор переменных, которые стоит оценивать у сотрудника и анализировать. Этот набор показал свою эффективность при проведении исследований у моих клиентов. На полноту я не претендую, но достаточно большую часть портрета нарисовать сможем.

Правильный подход к определению профиля сотрудника

Итак, если мы подбираем человека на конкретную позицию в нашей системе, то нужно описать в какой системе будет работать сотрудник, в какую целенаправленную систему ему нужно будет вписаться.

Что нужно анализировать о нашей целенаправленной системе (почему именно это будет позже, здесь пока покажу только результат):

• Культура компании:

– какова она (есть много классификаций, можно выбрать любую);

– рыночная, адхократическая, клановая, иерархическая, процессная;

– управленческая практика в компании.

• Функционал и специфика задач

– управленческая должность или должность специалиста;

– какие качества нужно иметь для выполнения этих задач:

функциональные, личностные склонности, специальные знания.

• Уровень предсказуемости работы

– высокая предсказуемость, рутинность и отлаженные процессы;

– много факторов, необходимость принимать решения и брать ответственность на себя.

Можно больше, конечно, элементов брать, но задача этой книги не усложнять и так непростую тему. Для сомневающихся хочу сказать, что очень многое определяется культурой, и очень много важных факторов в ней «зашито».

Хорошо, внешнюю границу определили.

Графически она выглядит примерно так:

И теперь можно переходить к профилю самого сотрудника.

Итак, переменные, определяющие F (X1, X2, X3, …, Xn) :

• Личностные ценности и приоритеты:

– что важно;

– чем руководствуется при выборе как поступить;

• Мотивационный профиль:

– ожидания о работы – чего хочет от компании;

– ожидания от задач и функционала – что хочет делать;

• Культурные предпочтения:

– в какой культуре ему будет комфортно ДОЛГО работать;

• Предыдущий опыт работы:

– функциональный;

– специфический;

• Способность принимать решения и брать ответственность:

– может и хочет;

– не может;

– не хочет;

– не может и не хочет;

• Коммуникативные особенности:

– экстраверт;

– интроверт;

– детальность информации;

– скорость речи;

– …

Все это можно с ОГРАНИЧЕННОЙ достоверностью тестировать еще при приеме на работу. И при больших расхождениях с образом компании нужно задуматься о том, сможем ли мы «вписать» такую целеустремленную систему в нашу целенаправленную.

Основная задача – это оценить, насколько то, что компания/должность/функция может предложить сотруднику, ему по-настоящему интересно. Интересно ли это ему вообще? А сможет ли он справиться с задачами?

А к чему эти вопросы?

А к тому, что в любой компании есть нечто достаточно устойчивое, ее позвоночник:

– культура;

– структура;

– распределение власти и функционала по позициям.

И лучше понимать, как наша целеустремленная система впишется в нашу целенаправленную систему и сколько управленческих усилий нам придется потратить на его/ее адаптацию. А стоит ли овчинка выделки?

Гуманисты (это целое направление в философии. Основная идея – человек может все, вы только дайте ему шанс и создайте условия) говорят: «Да, конечно, стоит. Человек способен на все, ему нужно только условия создать».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.