Полная версия

Истории из моей жизни. Повесть, рассказы, очерки

Вернувшись назад к дому, в котором проживал Прокофий Иванович Горин, гвардии лейтенант немедленно по радио доложил о случившемся своему комбату. Тот неожиданно для командира группы обрадовался и сообщил, что через десять минут подъедет на батальонном автомобиле связи в Мечниково.

– Вот так незадача! Сейчас можно будет и отгрести от начальника по полной программе! подумал про себя Баранов. Но на удивление, настроение у гвардии майора было хорошее. Он спросил о причине, по которой не задержали взятого языка, и высказал свое глубокое сожаление по этому поводу. Действия группы в этой ситуации он оценил на «хорошо»! После чего загрузил разведчиков в кузов батальонной машины связи. Проезжая через Мечниковский лес, Валерий внимательно всматривался в его панораму с восточной стороны за железкой, и заметил, стоявшие между деревьями бронетранспортеры. Рядом с одним из них он увидел командира первого батальона морской пехоты гвардии подполковника Туганова, который гневно размахивал руками, и как показалось Валерию, был очень недоволен действиями своих подчиненных.

Курбанов вывез группу за заставу, высадил у городка полка химической защиты и определил следующую, как выяснилось, самую непростую и очень ответственную задачу. Двигаться пришлось по неширокой лесной дороге, которая с обеих сторон была сжата зарослями невысоких густорастущих молодых деревьев. Для того, чтобы не стать заметной мишенью для противника, Баранов предложил морякам развернуть шапки кокардами назад. Марш-бросок продлился недолго. Впереди стояла высокая башня дальномерного поста. Система узкоколеек между Балтийском и Приморском была создана советским командованием сразу же после войны, и предназначалась для передвижения бронепоезда и платформ морских железнодорожных батарей для того, чтобы иметь возможность быстро менять свою позицию после нанесения артиллерийского удара по кораблям и силам противника.

Гена Ходунов был отличным спортсменом и значкистом ВСК (военно-спортивного комплекса), он мог выполнить на перекладине подъемов переворотом в упор до девяноста раз подряд. Получив приказание командира разведгруппы, он ловко взобрался на самую высокую точку башни, произвел наблюдение, и все увиденное четко доложил командиру группы. Как оказалось, впереди на расстоянии нескольких километров, на песчаном холме возле морского створного знака расположился штаб вероятного противника. На площадке стояли два бронетранспортера, грузовой автомобиль с радиолокационной станцией и несколько армейских палаток. Часовой, охранявший бивуак с южной стороны, облюбовал себе укромное место под створным знаком и вел круговое наблюдение. Разведгруппа должна была пройти через лес, выйти на открытую местность и каким-то образом незаметно просочиться к большой дюне, на которой стоял тот самый створный знак с часовым. Когда лес прекратился, разведчики оказались на учебной пограничной полосе. На опушке леса показался прапорщик пограничных войск, который растерянно, но громко прокричал:

– вы кто такие и что здесь делаете!?

Гвардии лейтенант Баранов сразу же вспомнил свой любимый фильм «В зоне особого внимания» и его главного героя гвардии лейтенанта Тарасова. Подражая десантнику, он бодро прокричал в ответ пограничному прапорщику:

– гвардии лейтенант Баранов, морская пехота! Идут учения, прошу оказать содействие в решении поставленных задач!

За спиной первого представителя пограничных войск послышались торопливые шаги, и на опушку выскочил второй представитель – невысокий и плотный старший лейтенант. Он подошел к Валерию, выслушал его короткий рассказ, и предложил подбросить группу на своем крытом брезентовым тентом грузовике во фланг нашему условному противнику. Валерий охотно согласился. Рядовые пограничники, сидевшие в кузове «Урала», гостеприимно подвинулись, уступив свои элитные места у заднего борта разведчикам морской пехоты. Проехав несколько сотен метров, грузовик остановился в тени деревьев, которые росли возле старого немецкого дома. Разведгруппа быстро выполнила команду: «К машине!» Морпехи вереницей «след в след» начали движение к высокой дюне со створным знаком наверху. Тропинка пролегала возле трех старых немецких домов. Возле второго дома в тени старого каштана стояла небольшая деревянная беседка. В ней решили оставить радиста матроса Дедовича под охраной младшего сержанта Иванова. Проведя короткий инструктаж и поставив боевую задачу, гвардии лейтенант вместе с матросом Ходуновым продолжили подъем вверх. Часовой вел себя неспокойно. Он то и дело оборачивался в сторону разведчиков, ползущих по старой траншее, опоясывающей дюну, но воздушно-десантные комбинезоны песчаного цвета на фоне белого снега и желтой прошлогодней травы делали наших пластунов совершенно незаметными для человеческого глаза. Через несколько минут стал слышен звук работы генератора, питающего радиолокационную станцию, стали видны фигуры ходящих по площадке офицеров штаба и матросов, охраняющих периметр бивуака. Как только гвардии лейтенант обговорил дальнейшие действия с матросом Ходуновым, как в их сторону направились два гвардии капитана, которые курили после сытного обеда, громко разговаривали то и дело смеясь. Они рассказывали друг другу веселые одесские анекдоты, что позволило Баранову предположить, что перед ними офицеры-артиллеристы выпускники Одесского высшего командного артиллерийского училища. Они остановились совсем рядом с лежащими на земле разведчиками. Валерий определил, что противник находится в трех – пяти метрах и даже продумал свои действиях, на случай если их обнаружат. Но слитность комбинезонов с кусками прошлогодней травы, смешанной с полосами белого снега, была почти идеальной. Не заметив ничего подозрительного, штабники развернулись к ним спиной, и докурив сигареты, удалились. Улучив нужный момент, Баранов и Ходунов поднялись в полный рост. Гвардии лейтенант, дослав холостой патрон в патронник, открыл огонь по радиолокационной машине длинными очередями. Гена подбежал к автомобилю с радиолокатором, антенна которого непрерывно вращалась. Валерий вновь вспомнил свой настольный фильм «В зоне особого внимания» и действия командира разведвзвода ВДВ гвардии лейтенанта Тарасова, который ударами ног и рук крушил окружавшую его технику вероятного противника. Периферическим зрением Баранов увидел, что рядом с машиной у пульта стоит длинный испуганный, втянувший голову в плечи матрос. Рядом с ним и оказался Гена Ходунов. Стрельба наделала много шума, туземцы начали беготню и суету по всей территории лагеря. Гвардии лейтенант схватил стоявшего моряка за плечи, и сделал ему подсечку, от которой боец упал без самостраховки, и больше не захотел подниматься.

– Гена, вырубай машину! прокричал батальонный комсомолец.

Моряк-разведчик добросовестно выполнил команду, беспорядочно выключая все тумблеры, которые были на пульте управления станции. Машина глубоко вздохнула и замерла. Навстречу Баранову и Ходунову уже бежал командир взвода связи разведбатальона старый старший лейтенант Сергей Палыч. Он радостно размахивал руками и звал разведчиков к себе. Охрана, состоявшая из моряков первого батальона морской пехоты, сначала дернулась вперед на них, и начала изображать активные действия, но после того, как РЛС (радиолокационная станция) остановилась, все ее бойцы перешли на спокойный шаг, демонстрируя окружающим свое поражение.

В душе гвардии лейтенанта творилось невообразимое, стресс и переживание за успех операции, сменились на чувство выполненного долга. Он представил себе, что все, что сегодня произошло, могло произойти в боевой обстановке, и тогда возможно всем ребятам его группы были бы присвоены боевые награды!

Сергей Палыч, отношения с которым у молодого политработника частенько не складывались, вдруг стал добрым и покладистым. Он по- отечески потрепал Валерия по плечу, и произнес:

– ну, что комсомолец, не ожидал я от тебя такой лихости! Тебе мое уважение! Выполнение любой просьбы почту за честь!

После чего он пригласил Баранова и Ходунова в кузов автомобиля связи и предложил немного перекусить остатками прошедшего обеда. Но на этот раз русская поговорка насчет сладких остатков не сработала, еда на столе отсутствовала. Черноусов сел на место старшего машины и дал команду водителю заводить мотор. Вдруг к автомобилю подбежал раскрасневшийся командир первого батальона морской пехоты гвардии подполковник Туганов. Рядом с ним стоял тот самый матрос, у которого разведчики отняли автомат с подсумком и магазинами. Он тыкал пальцем на Валерия и громко говорил своему комбату, что это именно тот офицер, который напал на него и отнял оружие. С трудом сдерживая гнев, гвардии подполковник спокойным, но слегка дрожащим голосом потребовал от Баранова вернуть оружие хозяину. Но героически выполнивший свой служебный долг лейтенант категорически отказался подчиняться, ссылаясь на то, что у него есть свой командир-начальник, и пока его комбат не даст такого приказа, он даже не подумает этого сделать!

Круглое лицо Туганова побагровело еще сильнее, и его просьба превратилась в истошный крик. Но лейтенант был неумолим! Вдруг мотор машины связи завелся, и она поехала по полигону, оставляя далеко позади всю депутацию пехоты, пытавшуюся вернуть автомат матросу уроженцу Ростова-на Дону. ГАЗ-66 хоть и был машиной практичной, но имел всего четыре колеса. У БТРов их было по восемь штук, и двигались они по пересеченной местности гораздо уверенней. Комбат первого батальона, видя, что беглецы буквально выскальзывают из его рук, приказал старшему одного из бронетранспортеров продолжить преследование, а второму перекрыть Балтийскую заставу.

Гонки по пересеченной местности закончились довольно быстро, так как оставшийся на полигоне БТР встал поперек пути автомобиля, которым командовал старый старший лейтенант Сергей Палыч Черноусов. Через пять минут после разговора по связи с гвардии майором Курбановым, Палыч подошел к двери кунга (кузова автомобиля). Он медленно открыл ее, вставив в проем свою еще более красную физиономию. Черноусов дрожащим голосом сообщил гвардии лейтенанту, что командир батальона разведки приказал вернуть гвардии подполковнику оружие. После того, как процедура передачи была исполнена, офицер Туганов разразился такой отборной бранью и пожеланием самых невероятных кар, что завернутые кверху казачьи усы Палыча развернулись и опустились вниз. Но гвардейский лейтенант оставался сдержанным и спокойным, как пилот советских ВВС (военно-воздушных сил).

После того, как дорога для езды машины связи была открыта, разведгруппу политработника Баранова собрали вместе и доставили в следующую контрольную точку, из которой нашим разведчиком было необходимо самостоятельно пешком добраться до Раменских высот – места сбора сил, участвовавших в учениях. Дорога была дальняя, группа гвардии лейтенанта Баранова настигла роту уже знакомого гвардии капитана из третьего батальона. В процессе движения командиры обменялись мнениями об учениях, поделившись впечатлениями о действиях своих подразделений. Гвардии капитан похвалил молодого офицера, и они продолжили свой марш. До высот шли вместе налегке и с голодными желудками. На месте оказались поздней ночью. По команде комбрига все подразделения, участвовавшие в учениях, были построены. Командиры батальонов, произвели доклады командиру соединения. Он некоторое время, что-то нервно говорил в их адрес, но потом все подразделения были перестроены для объявлений. Речь комбрига была короткой, но очень эмоциональной. Для того, чтобы не обидеть комбата первого батальона, он распек действия группы разведчиков, которая разгромила опорный пункт синих, разогнала подразделение охраны, отняв личное оружие, чуть не вывела из строя дорогостоящую технику. А командир данной разведгруппы в добавок еще и нахамил комбату, за что заслуживает дисциплинарного наказания. В ночи Валерий не видел выражения лица комбрига, не мог рассмотреть ухмылки начальника политического отдела, лиц, стоящих перед командованием бригады комбатов, но отчетливо запомнил пожелание командиру разведывательного батальона гвардии майору Курбанову, наказать нарушителей своей властью. Гвардии майор бодро ответил: «Есть!», и наказывать молодого лейтенанта не стал. Просто на всех будущих учениях, он постоянно назначал Валерия Баранова командиром разведгруппы, чем офицер стал очень гордиться. Заметил он и изменение отношений к себе всех комсомольцев и коммунистов батальона, которые поняли, что офицер-политработник может быть не только бумагомарателем, организатором комсомольских собраний и ленинских чтений, но и боевым штыком, способным с честью выполнять любые поставленные боевые задачи, и не только Фолклендские архипелаги завоевывать!

Безутешная память…

Годы человеческой жизни движутся своей чередой, отдельные остаются в памяти событиями или эпизодами, другие забываются до поры до времени, но моя память сегодня не дает мне спокойно уснуть. Каждую ночь зовет и зовет к себе меня моя малая Родина, в те места, которые дороги с далекого и беззаботного детства. Видятся родные просторы донецких степей, окаймленные зелеными лесопосадками и ставками, приазовские пески, Крымские горы, сине-зеленые волны Азовского и Черного морей, сумские сосновые боры с живописными берегами и старицами извилистой украинской речки Псел, белые хатки-мазанки, покрытые соломой, деревянные криницы с прозрачной и холодной ключевой водой.

Порой снится мне, будто возвращаюсь домой со срочной службы из балтийской морской пехоты и почему-то еду в мой Донецк через южный приморский город Мариуполь – город, с которым связана семейная история родителей моей мамы. Вижу своего дедушку Арсентия Максимовича, идущего со мной по летнему ночному городу, который раньше называли маленькой Одессой. Дед рассказывает о своей веселой и беззаботной юности, скрипучей прадедовой шхуне, енотовой шубе, револьвере-пугаче, который он почему-то называл «бульдогом», своих верных друзьях и дореволюционных названиях улиц. Затаив дыхание, слушаю историю своего рода. Мы останавливаемся у старого дореволюционного одноэтажного здания. В многочисленных окнах висят белые гардины-занавески, а в комнатах давно живут чужие люди, но дом – место рождения моего дедушки. Вижу едва заметную слезу в глазах моего родного спутника и слышу произнесенные с тоской слова: «Если бы не революция, то этот дом был бы твоим!»

Дорожная брусчатка приводит нас к узкой пешеходной лестнице, ведущей в гору. Через три пролета, заканчивается Слободка и начинается центральная часть Мариуполя. В начале своего пути – это древние, прилепленные друг к другу домики из красного кирпича или окрашенные в белый цвет. Возраст многих из них начинает свое исчисление еще с начала девятнадцатого века. Через невысокие заборы, разделяющие дворы и улицы свисают ветки со зрелыми фруктами. Они падают прямо на землю, их никто не собирает, и только по утрам хозяйки, подметая тротуары, сгребают упавшие плоды в кучи и отдают на съедение домашним животным или просто выбрасывают, потому что их вокруг тьма тьмущая…

Мы заходим в небольшой дворик, где ютятся разномастные старинные постройки, некоторые из них представляют собой крохотные квартирки-клетушки без всяких удобств, здесь живут коренные жители Мариуполя, многим из них далеко за семьдесят. Поднимаемся на высокое зеленое крыльцо, которое с нашим приходом превращается в летнюю веранду для отдыха, где гостеприимные хозяева ставят небольшой столик, накрывают его самыми различными домашними кулинарными изысками. Крохотная комнатка, в которой в тесноте, да не в обиде живут три ее обитателя, наполнена старинными картинами и статуэтками, а воздух слегка пахнет сыростью и стариной. Здесь уже много лет живет старшая дедушкина сестра и моя бабушка Маруся вместе со своей дочерью и зятем, тетей Лизой и дядей Сережей Георгиади. Помню их как очень приветливых, веселых, добрых и остроумных людей, душа в душу проживших свою непростую и долгую жизнь, но лишенных судьбой простого человеческого счастья – счастья быть родителями.

С этого самого крыльца открывается замечательный вид-перспектива на берега Азовского моря и находящиеся далеко внизу порт, и укутанную в сады, одноэтажную часть города. Крутые берега былого моря, нависают над домами, как старинные крепостные стены, разрушенные временем. Море тысячи лет тому назад откатилось от их подножия, как бы оставляя им роль границы между центром города и знаменитой мариупольской Слободкой, улицы которой покрыты вековой каменной брусчаткой и окаймлены небольшими старыми белыми домиками без фундаментов. С каждым годом они все сильнее проседают в грунт почти до самых окон, и нет той силы, которая могла бы вернуть их в исходное положение, время безутешно движется только вперед!

Вокруг построек сплошные густые сады, которые в разные периоды лета полны вишен, черешен, яблонь или абрикосов, один из сортов которых мариупольцы называют на местном жаргоне жерделями-лимонками. И кажется мне: ступаю по камням этого любимого мной и моей памятью приморского города, беседуя с дедушкой Арсентием Максимовичем, как со своим давнишним другом. Его компания в эту теплую летнюю ночь для меня очень приятна и радостна.

Темнота вокруг наполнена звуками мириад кузнечиков, сверчков и лягушек, поющих свои бесконечные, только им понятные песни с монологами и диалогами, а прибрежная поверхность теплого и соленого ночного Азовского моря светится от множества маленьких светлячков-креветок.

Так уж случилось, но мой отец, никогда не знавший и не видевший в своем детстве моря и моряков, влюбился в них с первого взгляда. И произошло это при весьма необычных обстоятельствах. В самом конце той страшной и великой войны его семья проживала в городе Каменске, что на границе Луганской и Ростовской областей. Совсем недалеко оттуда, на правом берегу реки Миус, проходил мощный рубеж обороны немцев, который должен был остановить наступление наших войск после Сталинграда. Когда-то в далекой древности здесь были легендарные богатырские заставы, на которых русские витязи охраняли Русь от вторжения степных кочевников. Именно у высокого кургана, который в народе называется Саур-Могилой, великий русский художник Васнецов изобразил трех великих богатырей, внимательно всматривающихся вдаль. Это славные воины Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, прославленные в русских народных сказаниях и легендах.

Именно здесь на самой вершине кургана после Великой Победы был воздвигнут памятник советскому солдату, а тогда в горячем сорок третьем шли тяжелейшие бои. Фашисты сумели превратить реку в неприступную преграду. Там во время ее форсирования и штурма укреплений сложили головы тысячи советских солдат и офицеров. Командование наших войск бросило на прорыв лучшие части и соединения, среди которых были донские и кубанские кавалерийские дивизии, и бригады морской пехоты. Казаки уходили в глубокие и свирепые рейды по тылам противника, не беря в плен ни одного врага, безжалостно вырубая всех встреченных немцев «до ноги».

Моряки, прибывшие на сухопутный фронт с берегов далекого моря, шли в атаки на врага в полный рост, в своих черных бушлатах и бескозырках с золотыми якорями, на которых были написаны названия оставленных у причалов боевых кораблей.

Со смертельно опасным морским кличем: «Полундра!» матросы уверенно и не торопливо шли на встречу врагам, не кланяясь осколкам и пулям, ибо воевать по-другому не могли, да и не хотели. Они справедливо считали себя лучшими среди всех и не имели права быть ниже этого. Морские бригады несли колоссальные потери, вызывая дикий страх и ужас, у сидящих в окопах и дотах немецких солдат и офицеров. Враги запомнили моряков, как «черную тучу» и «черных комиссаров», несущих мучительную смерть на кончиках своих трехгранных штыков.

Тогда на рынках некоторых городов и сел впервые стали появляться матросские тельняшки, бескозырки и бушлаты, очевидно снятые мародерами с убитых краснофлотцев. Но впереди торгашей и спекулянтов шла легенда и слава о неповторимом героизме и мужестве флота, оставшаяся на всю жизнь в сердце моего отца, которую он сумел передать мне – своему первому сыну!

Именно с той поры в сердце Вити Жукова появились интерес, а потом и любовь к морю, о котором он раньше читал только в книжках Станюковича, Соболева, Степанова, Сергеева-Ценского и Новикова-Прибоя. С тех пор мальчик, из племени казаков-запорожцев, не имевший в роду ни одного моряка, заболел кораблями и морской службой. С этой любовью он поступил, учился и окончил мореходное училище в городе Ломоносове. А однажды в каникулярном отпуске совершенно случайно встретил свою любовь – черноглазую и черноволосую девушку, которая впоследствии станет моей мамой… Все произошло случайно, но в следующие свои приезды в Донецк он раз за разом будет приходить на ту самую улицу, в тот самый дом, который когда-то построил мой дедушка Арсентий Максимович. И станет эта дорога дорогой к сыну, тому самому малышу, ради которого отец решительно изменит свою судьбу, заставив себя на долгие годы забыть о юношеской романтике, посвятив всю свою дальнейшую жизнь воспитанию ребенка, которому он передаст всю свою любовь к желанной профессии без остатка.

Моя жизнь началась со старого парохода-ледокола, на котором работал отец после окончания училища в качестве четвертого механика. Корабль тогда базировался в Таллине и носил революционное название «Волынец», связанное с подавлением печально известного кронштадского восстания моряков. А в тысяча девятьсот восемнадцатом году этот самый ледокол совершил подвиг, ведя караван кораблей Красного Балтийского флота из Гельсинфорса, мужественно пробивая дорогу во льдах Финского залива в легендарный Кронштадт.

Именно тогда моя мама совершила один из самых решительных поступков в своей жизни. Собралась и поехала за своим любимым на край земли в неизвестную Эстонию. Там в просторной каюте из красного дерева и произошло таинство, в результате которого появился я. Хотите верьте, а хотите нет, но когда впервые мой сторожевой корабль «Дружный» зашел в Купеческую гавань Таллина, стоя на сигнальном мостике, я почувствовал, что нахожусь в этом древнем и прекрасном городе уже не в первый раз…

А потом была учеба отца в Одесском высшем инженерном мореходном училище. Нам с мамой больше ничего не оставалось, как терпеливо ждать его в Донецке в нашем уютном саманном доме на улице Чехова, ограничиваясь короткими телефонными переговорами, краткосрочными нечастыми приездами отца на каникулы и получением небольших посылок с игрушками и книгами.

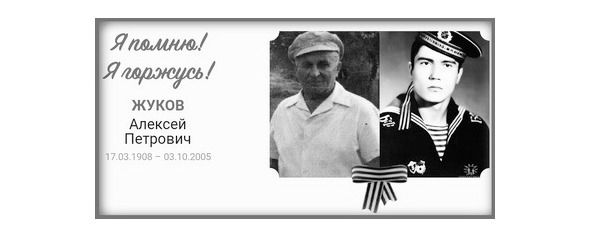

В тот период времени все мужское воспитание внука легло на плечи моего дедушки Арсентия Максимовича. Любя внука всей своей душой, он позволял мне многое, а я, в свою очередь, с любовью называл его простым коротким, но емким для меня именем «Деда». До пяти лет он терпеливо возил меня на коляске, читал вслух самые разные книжки, которые я выбирал сам из домашней библиотеки. Главным критерием моего выбора были яркие интересные картинки, с батальными сценами. Сдвинув старые очки со сломанной дужкой на кончик носа, он постепенно задремывал, и продолжал чтение только после моих настойчивых подергиваний за рубашку и требований проснуться. Дед первым стал учить меня счету, любил рассказывать стихи из своего дореволюционного детства.

Выходя на прогулки, он то и дело отмахивался от острот и шуток стариков-приятелей, которые постоянно подтрунивали над ним за то, что он так балует внука. В ответ на их происки, он только молча посмеивался, сохраняя полное спокойствие, держась за ручку, моей синей коляски. Позже я учился у деда пить горячий чай-кипяток с сухарями, есть тюрю – подслащенное молоко с разломанным на маленькие кусочки хлебом. Я наблюдал, как он рубит дрова, перевозит в летнюю кухню привезенный на зиму уголь, и практически не отходил от моего старика, став его настоящим маленьким «хвостиком».

Арсентий Максимович был очень добрым и спокойным человеком. За всю мою жизнь он ни разу не тронул меня даже пальцем, да и голос повышал крайне редко, позволяя мне почти все. Особенно я любил заглядывать в его святое святых – ящик старинного комода, где дедушка хранил царские монеты, потускневшие от времени фотографии, линзы, спички и другие раритетные вещи, и безделушки.

В кругу своих приятелей и сверстников ветеранов русско-японской, первой мировой и гражданской войн, он любил рассказывать о своих старинных друзьях и подругах, приключениях молодых лет, случившихся еще до революции.

Максимович был единственным мальчиком в своей семье, и поэтому мой прадед, души не чаял в сыне. С возрастом юный повеса начал изысканно одеваться. Костюмы-тройки, яркие галстуки-бабочки, туфли со скрипом, прически с прямым пробором, густые черные и закрученные кверху усы, очаровывавшие многих девушек и женщин, жесткие черные волосы и черные глаза, доставшиеся и мне по наследству.

Дед умел профессионально играть на всех струнных музыкальных инструментах, что было в то время очень модным. А его отец дал возможность сыну получить редкую, но очень престижную в царской России профессию – машиниста паровоза. Говорят, что в свое время, она была такой же трудно достижимой, как и современная профессия космонавта, а специалисты паровозники были «ценнейшим штучным товаром».