полная версия

полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Наша доченька – Стэлла. Том 2

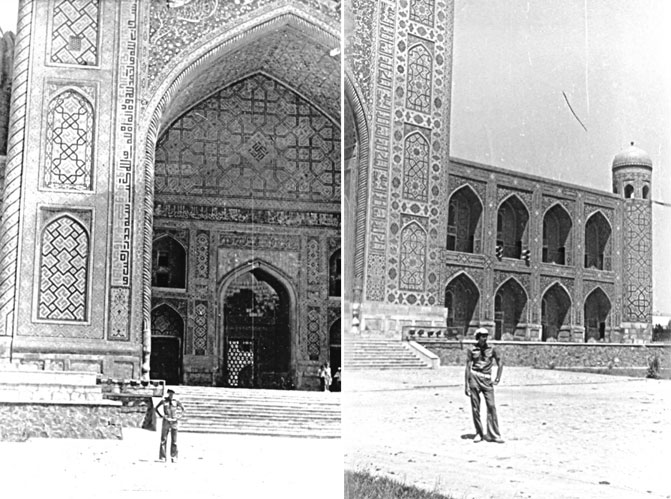

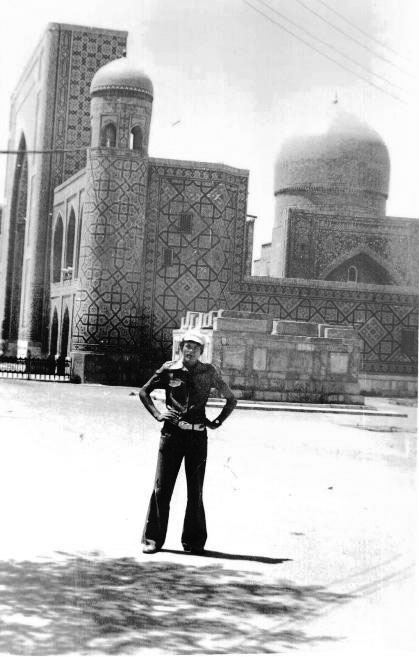

Осматривая Регистан – ворчали. В Регистане, как и везде – всё дорого: в какую-нибудь башенку войти – 10 копеек, а с троих, естественно, 30. Так этих башенок, площадочек и т. п. закоулочков там установили столько, что мы принесли маме кучу билетов.

Площдь Регистан

Это фото с открытки из нашего семейного архива.

Открыток в наборе со снимками Самарканда много. Но здесь я приведу только две для примера – как на самом деле в цвете выглядят архитектурные памятники Самарканда.

Желающих посмотреть все достопримечательные места этого сказочного города – отсылаю ко второму тому книги – «ДВА ДРУГА И МОСКВИЧ 408».

А здесь я оставлю только несколько старых снимков, на которых запечатлены члены нашей семьи в этом сказочном городе.

Древние свидетели истории Самарканда"Горит рассвет, блеснув из облаков сверкающей зеленью куполов.

И минареты дивной красоты красуются повсюду как цветы…"

Алишер НавоиПлощадь Регистан, в переводе означает "Песчаное место". Регистан – административный и торгово-ремесленный центр восточного города.

Регистан в Самарканде – один из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, сложившийся в XVII веке и состоящий из трех медресе – Улугбека (1417–1420 гг.), Шер-Дор (1619–1636 гг.) и Тилля-Кари (1647–1660 гг.).

На нем можно "перелистать страницы" многотысячной истории Самарканда.

Здесь отразилась и вся история средневекового города. С северо-восточной стороны расположено торговое сооружение Чорсу, построенное в XVIII веке. Говорят, что все дороги ведут в Рим. Бесспорно, все дороги Самарканда ведут к Регистану. К площади сходились шесть радиальных улиц, на пересечении которых в начале XV века был построен тим «Тильпак-Фурушан». С северной стороны площади Улугбеком возводится караван-сарай, названный Мирзои. Все прилегающие к нему улочки были забиты мелкими мастерскими и лавочками.

Спустя четыре года после строительства караван-сарая на месте, где сейчас стоит Шер-Дор, Улугбек строит ханаку. В связи с этим пришлось разобрать торговый пассаж. Каждого, кто вступает на эту площадь, охватывает особое настроение: кажется, через столетия долетают сюда зазывные крики ремесленников, гул восточного базара, голоса глашатаев, зачитывающих указы правителей…

Во времена Амира Тимура Регистан – главная торговая площадь города. Во времена правления Мирзо Улугбека она приобретает парадно-официальный характер. Однако значение центра общественной жизни, торговли и ремесленной деятельности города Регистан сохраняет и по сей день.

Выдающимся достижением творческой мысли XV века являются архитектурные ансамбли. В это время важнейшая градостроительная задача – архитектурное оформление площади Регистан.

"О, чудо! Громада его, подобная горе, твердо стоит, поддерживая небо. Величественный фасад по высоте – двойник небес, от тяжести хребет земли приходит в содроганье", – слова из старинного таджикского стиха, которые подчеркивают масштабность медресе.

После Регистана сходили на базар.

Папа говорит, что такого базара он даже не представлял – огромный, сказочно – пёстрый от овощей, фруктов и т. п. Наверное, такое же впечатление произвёл на всех и Бухарский рынок.

Кроме базара, пробежались по близлежащим магазинчикам.

В одном месте видели хрустальные стопочки и недорогие майки, вернее футболки с рисунками на груди. Стоили 6 руб. с чем-то.

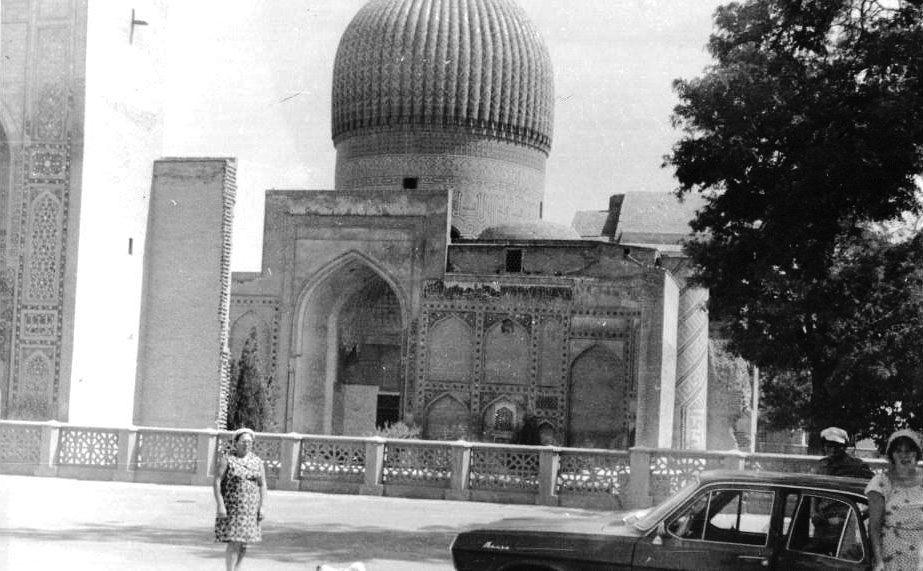

Когда вернулись с базара, мы решили пообедать. Но перед этим съездили в мавзолей Гур-Эмира.

Внутри очень высокий с тонкой резьбой по камню – купол. Сколько труда потребовалось, чтобы воздвигнуть этот величественный храм. Сам мавзолей и пристройки и башенки к нему – всё вместе – красочный ансамбль из каменных кружев.

Гур-Эмир – мавзолей воинственного Тамерлана

Я не буду подробно приводить здесь историю всех памятников Самарканда. Но не могу не рассказать о мавзолее Тамерлана.

Тем более, что история этого мавзолея связана с мистикой.

В 1370 году среднеазиатский правитель Тимур, также известный в Европе как Тамерлан, сумел устранить своего главного противника Хусейна. Захватив власть в городе Балх, Тамерлан принял титул «великого эмира», а Самарканд объявил столицей своей огромной империи, простиравшейся от Инда до Волги и от Сирии до границ Китая.

Именно в эпоху Тимуридов (1370–1499) были сооружены самые красивые архитектурные памятники города, а мавзолей Гур-Эмир, выстроенный Тамерланом, долгое время являлся образцом для подражания и занял почётное место в истории мировой исламской архитектуры.

Первоначально мавзолей Гур-Эмир (по-узбекски – «гробница царя») предназначался лишь для Мухаммад-Султана – любимого внука Тамерлана, который умер в 1403 году в возрасте 27 лет, возвращаясь из похода к берегам Малой Азии. Прах царевича был погребён в Самарканде, на территории архитектурного комплекса, ранее им же построенного. По приказу Тимура над могилой внука соорудили восьмигранник, увенчав его величественным куполом. В 1405 году во время похода на Китай умер и сам Тимур, и его похоронили в мавзолее Гур-Эмир. Позднее в Гур-Эмире нашли последний приют и другие представители династии Тимуридов.

Пророчество ТамерланаС гробницей Тамерлана связана легенда, которая гласит: если прах завоевателя будет потревожен, то начнётся кровавая и страшная война. Мистики считают, что предсказание сбылось 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на СССР. Именно в этот день, 22 июня, советские учёные вскрыли могилу великого эмира. Антрополог М. М. Герасимов смог восстановить облик Тамерлана по черепу и останкам костей. Также исследования подтвердили, что Тамерлан хромал на правую ногу, из-за чего и получил прозвище Железный Хромец.

Другая легенда гласит, что к Малику Каюмову, бывшему кинооператором при вскрытии могилы, явились три старца. Один из старцев, державший в руках старинную книгу, прочёл: «Кто откроет гробницу Тамерлана, выпустит на волю дух войны».

По преданию, предсказание Тамерлана сбывалось и раньше: в 1740 году иранский Надир-шах Афшар вывез две большие нефритовые плиты из мавзолея Гур-Эмир, и в тот же день на Иран обрушилось землетрясение.

Архитектура Гур-ЭмираАрхитектурной доминантой мавзолея является огромный ярко-синий ребристый купол высотой 15 метров. По форме он напоминает нераспустившийся тюльпан, а большие ребристые выемки и сине-голубой узор из изразцов придают ему изумительную выразительность. Снаружи стены здания облицованы мозаикой, собранной из светло- и тёмно-голубых глазурированных кирпичей. Перед входом в мавзолей выстроен дверной проём, он закрыт резной двустворчатой дверью, декорированной ажурным растительным узором.

Интерьер Гур-ЭмираМонументальная и торжественная архитектура Гур-Эмира соответствует роскоши внутреннего убранства. Стены покрыты плитками из оникса, расписанными изящными узорами, и мраморными фризами. Своды купола, украшенные сине-золотыми орнаментальными росписями, имитируют звёздное небо. Выдающийся поэт Востока Алишер Навои воспел Гур-Эмир в стихах: «Тот свод – вершина всех земных чудес, подобье свода вечного небес».

Нефритовые надгробия, установленные в главном помещении мавзолея, окружены мраморной ажурной оградой. Это всего лишь декорация, настоящие гробницы размещены ниже, в подземном склепе.

Гур-Эмир, воплотивший творческие искания многих поколений исламских зодчих, стал прототипом для таких известных архитектурных шедевров, как Тадж-Махал в Агре и мавзолей императора Хумаюна в Дели.

По просьбе Эли мы пробежались в поисках футболок. Но та лавочка уже свернулась и уехала.

Напились воды и вернулись на турбазу. Напились воды – это не просто напились воды. Это надо представить – пекущую жару, солнце, душно и хочется пить. И вот в такой момент – стакан чуть подкрашенной сиропом, холодной, шипучей воды… Пьёшь стакан, потом ещё стакан. Через 10 минут – как-будто и не пил. И так без конца. Поэтому продажа такой воды – честь городов и в Азербайджане и в Средней Азии. Киосков много с надписями – "Газвода".

Ещё в Баку, когда мы гуляли по городу, свой путь мы измеряли от киоска до киоска – «Газвода». Эти киоски служили нам даже ориентиром. На воду мы денег тратили много и с удовольствием. То же самое и в Бухаре и в Самарканде и до и после… Мы пили воду, как бальзам. Она нам казалась вкуснее шампанского, свежее свежести.

Обедали мы в столовой, в центре где-то. Взяли шурпу, плов. Всё оказалось почти не съедобным. Поковыряли, покапризничали, червячка заморили и ладно. А то избаловались тоже – подавай им плов, видите ли, лишь такой, как в Бухаре ели.

Купили на улице жареной рыбы. Её прямо на глазах жарят и продают. Когда купили – папа заругался – зачем купили? А когда вечером ели, говорили – почему мало купили – вкусно.

А вечером пошли в кино. Смотрели фильм – «Блеф». Все посмотрели его по второму или даже по третьему разу. Но остались довольны, т. к. за весь отпуск – радио в машине у нас не выключалось, а других технических «информаций» мы не получали. «Технических» – в смысле с помощью техники.

После кино уснули с мыслью – пораньше выехать дальше.

Все пришли к единому мнению – Самарканд понравился больше, чем Бухара.

Вроде бы всё описал о Самарканде, а расставаться с ним не хочется.

В Самарканде истратили:

– на обед – 3–00 руб.

– ужин – 3–00 руб.

– вода – 2–00 руб.

– рыба – 1–20 руб.

– лепешки – 1–00 руб.

– лекарства – 1–30 руб.

– жвачка – 1–15 руб.

– кино – 1–80 руб.

– музеи – 1–30 руб.

– мороженое – 1–50 руб.

– – – – – – – – – – —

Итого = 13–35 руб.

Памятник погибшим воинам при въезде в Уч-Кургон

Семнадцатый день отпуска. 3 августа, пятница.

На спидометре 73396. 5–15 утра.

Выехали рано и уверенно поехали не по той дороге.

10 км возвращались назад. Хорошо ещё во время спохватились, а то уехали бы бог весть куда.

На столбике было 462, когда проехали стрелку – кемпинг. Значит, в Самарканде кемпинг есть особо, а мы были на турбазе.

На спидометре – 73523. Заправились за деньги – 3 рубля за 20 литров.

На спидометре – 73578. Заправка передвижная. Заправили – 40 литров. Очень хороший бензин.

На спидометре – 73600. Опять плутали 22 км.

В чем дело? Второй раз блуждаем. Какой джин заколдовал нас?

На спидометре:

73633 – сел я.

73643 – сел папа.

73723 – сел я.

73743 – съели дыню.

73764 – сел папа.

74000 – Уч-Кургон!!! От дома проехали 5445 км.

Отпуск пошёл на вторую половину. Предстоит 4 дня отпуска.

Вспоминая уже написанное, обнаружил пропуски. Во-первых не записал, как мы заехали в Гиджуван – 44 км. от Бухары. Когда родители ездили этим же маршрутом раньше, им говорили, что в Гиджуване лучшие шашлыки, лучшая форель. Форели они там не попробовали, но ели шашлыки и пили сухое вино – это тогда, 8 лет назад…

А ещё они восторгались магазинчиками в Гиджуване. Их поразило тогда – наличие красивого стекла, хрусталя, посуды.

Поэтому мы решили заехать в Гиджуван и сейчас.

Сначала родители его не узнали. Большая площадь. Недостроенный красавец – ресторан и ряд других с орнаментами зданий. Но, присмотревшись, они нашли место, где стояло то кафе, где ели шашлыки, а через несколько минут узнали и магазинчик. Помещения внутри расширились за счет подсобок.

Посуды много: хрустальные стопочки – три рубля за штуку и рюмки и фужеры, стаканы не плохой формы… А во втором зале – эмалированная посуда: красная, белая, с цветочками: бидончики, утятницы, миски и чего там только не было.

Но мы давно уже вышли из установленных границ по затратам. Поэтому поохали, поахали и, зайдя на почти пустой рынок (дело было к вечеру), купили там только семечек и поехали дальше.

Гиджуван – название красивое, как имя девушки.

И второе, о чем я забыл написать, это о наших продовольственных запасах. Это важно, чтобы не повторить подобные ошибки впредь. Жара предъявляет к продуктам особые требования. До Азова мы к столовским продуктам добавляли продукты, взятые с собой из дома.

Икру паясную съели вовремя. Последний бутерброд съели уже подтаявшим на ночёвке – на Бакире – через день после езды от Красноводска, вернее, в тот же день, вечером.

Водку – 10 бутылок «мы» выпили в Азове всю. В Баку подкупили 5 бутылок. В Уч-Кургоне мы их вынули из багажника горячими, а водка в них была, как кипячёная.

Колбасу трёх сортов мы в Азове понемногу ели, и по дороге – до Азова. Но что с ней стало за один день жары. На ночёвке в Бакире мы колбасу не узнали – жир растопился и провалился, колбаса подсохла. Может быть, она и не испортилась, но вид у неё был не просто не аппетитный, а ужасный. Утром, при отъезде из Бакира, мы выкинули эту колбасу в кусты, где по ночам пасутся ничейные собаки.

Шоколад весь течёт. Из всех коробок мы довезли лишь две, которые были спрятаны в чемодан. Кроме того, что конфеты были в коробках, а одни из них ещё и в обертках – "Солнышко." Мы их даже довезли до Фрунзе, а «Раздолье» – до Уч-Кургона.

Масло сливочное у нас кончилось перед Баку. В продаже его нигде не было. И, лишь случайно, в Баку купили масло, по обычаю сложили его в кастрюлю, а её вставили в другую. В Уч-Кургон привезли в одной кастрюле на донышке растопленного масла, в другой – прокисшую пену.

А что было с любовно разделанной селёдкой. Она, будто – вскипела в стеклянной банке, распухла и завоняла.

Майонез в банках растопился и разделился на составные части.

Хорошо кушалось сгущённое молоко. Очень ценился чай цейлонский.

В Казахстане говорили, что за хороший чай можно выменять барана. В Средней Азии пьют чай зелёный, но и чёрный ценится не меньше, т. к. достать его трудно.

Так что, в основном, продукты пошли на пользу, но были и определенные потери.

В такую дорогу надо брать с собой сумку – холодильник или какой-либо другой дорожный холодильник.

Кроме экономии это ещё и удобство, так как колбасы мы не видели нигде, кроме Целинограда. Стоила она 3–70 руб. Напоминала ливерную, грубо нашпигованную крупными кусками сала.

Масло сливочное мы видели два-три раза. Случайно застали – его выкинули в продажу в Баку. Позже видели масло – в Жигулёвске, с большой наценкой продавали остатки в буфете и ещё где-то…

В Азове масло продавали на базаре. И всё. А без масла в дороге плохо. Все-таки, когда ничего нет, хлеб с маслом – это не сухая корочка…

Еда в Средней Азии вкусная, но своеобразная. Мы всё-таки привыкли к другой еде: молоко, картошка с маслом, мясо, щи. Всё это просто, извечно, как старушка – Русь, но необходимо для любого русского. Нам не хватало молока, масла, картошки. Непривычные к придорожным закусочным, при всей невзыскательности к еде, мы старались не брать вторые блюда. И везде, где по дороге встречались щи, мы их брали обязательно.

Если я ещё что-нибудь вспомню, опущенное в описаниях, впишу в следующей тетради, т. к. складывается впечатление, что эта тетрадь в единственном числе – не вместит впечатлений от нашей второй половины отпуска.

Итак, мы въезжаем в Уч-Кургон. Родители не были здесь 8 лет, да и в прошлый раз они пробыли здесь всего 2 дня. Сейчас мы намереваемся провести здесь 4 дня.

Нас встречал памятник погибшим солдатам в Великой отечественной войне.

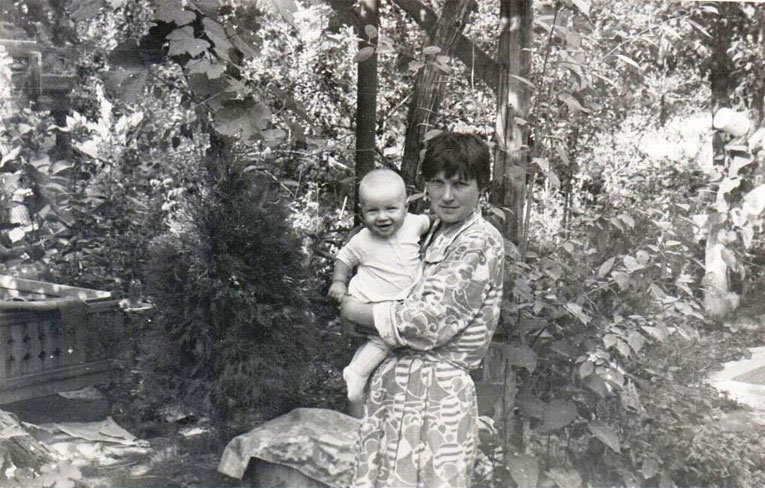

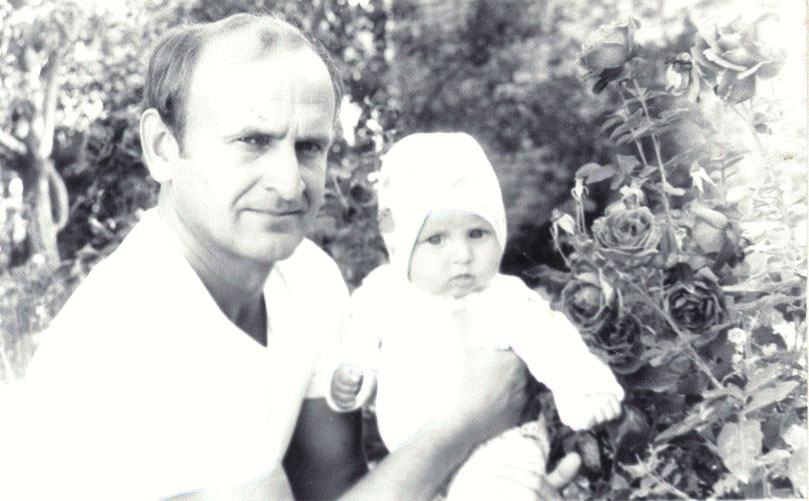

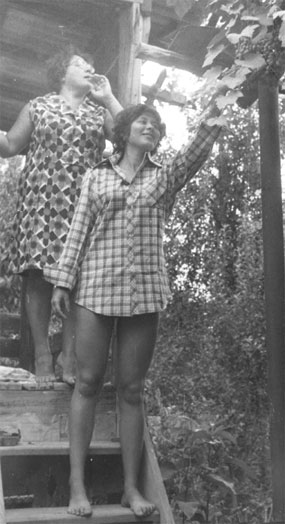

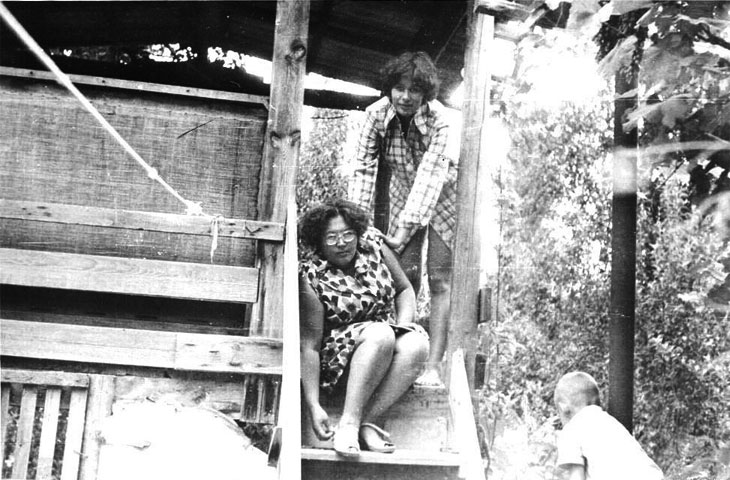

Семья Курманаевых встречает гостей за столом в саду

Семья Курманаевых встречает гостей. Стол накрывается в саду.

На фотографии – слева: стоит старший сын Равиль, дальше – тётя Нина, затем Светочка с сыном (жена Ганика), Стэлла, Олег и мама (Ираида).

Семья Курманаевых – семья необычная. Во многом достойна примера. Это семья старого коммуниста. Честность, трудолюбие, бескорыстность во всём – эти черты встречаются, в основном, у поколения, родившегося в годы революции, победившего в Отечественную, в 45-ом и до сих пор стоявшего у руля ветрил.

Я помню слова Гарифа Нассибуловича – "Карьера? Я не знаю что это такое. Я всю жизнь работаю там, куда посылает партия".

Нина Евстафьевна, папина родная тётка (сестра отца), украинка, вышла замуж за Гарифа Нассибуловича после войны. Гариф Нассибулович – татарин. Тёте Нине было трудно. Родные не признавали её сначала. Нужно было завоевать признание, сохранить любовь, сберечь семью… Много чего нужно было. И тётя Нина сумела. Она приняла всё и прошла через всё. Обычаи она блюдет – мужнины… Детей они назвали – Роза, Гариф и Ганик. Была она мужу и женой и подругой и помощницей. И пришли к ней уважение и почёт.

Когда мы были у них первый раз – приезжали поездом лет двенадцать назад, (мне было 5 лет), Гариф Нассибулович работал председателем хлопководческого колхоза. Тогда меня поразило, как к тёте Нине домой шёл всё время народ. Потом родители мне объяснили, что к ней шли за помощью, за советом. Приходили женщины, жаловались, что муж обижает, просили заступиться… и т. п. И она всё улаживала. Великую жизненную мудрость несёт тётя Нина по своей жизни.

Ну, а о Гарифе Нассибуловиче и рассказать-то в двух словах невозможно. Он всегда работает на трудных участках. Даже словами не высказать ту кристальную чистоту его души и поступков. Я бы очень хотел бы, чтобы мои дети были такими же честными, стойкими, гордыми…

В этой семье все дети – взрослые. Роза с семьей – мужем Наилем, сыном Тимурчиком и дочкой живёт под Москвой в Менделеево. Тимурчика мы, конечно, застали у бабушки с дедушкой.

Ганик только что женился. Света – невестка, с грудным маленьким Гарифчиком тоже была здесь.

Равиль работает на руднике, а Валя – его жена живет в Ногинске.

После зимы, которую они с Равилем прожили врозь, по стечению обстоятельств, Валя приезжала в Уч-Кургон в тот же вечер, что и мы.

Сын её – Русланчик был тоже здесь. Таким образом, вечером 3-го августа собрались в Уч-Кургоне тётя Нина, Гариф Нассибулович, Тимур с Русланом, Света с Гарифчиком, Равиль с Валей, Ираида (мама), Виктор (папа), Стэлла и я. Всего 12 человек, из них трое малышей, трое подростков и семь человек взрослых.

Уже не говоря о том, что нужно всех уложить, разместить, нужно накормить такую ораву, а самое трудное – обслужить.

Дом большой – на пять комнат. Кухня вынесена на улицу. В саду самодельный душ. Утром наливают в бак воду. За день она прогревается и к вечеру можно принимать тёплый душ.

Сад: яблони, вишни, сливы, груши, абрикосы. Фрукты валяются под ногами.

В саду стоит – я не знаю, как называется это сооружение, ну в общем, как веранда на возвышении – на высоких ногах с лестницей. Мама рассказывала, что в прошлый приезд на этой веранде принимали гостей. Стелили подушки, ковёр и по обычаю ели сидя.

В этот раз веранда была заставлена старым диваном, на котором складывались опавшие спелые груши. А под верандой устроен теперь курятник. У них много кур и индюков. Индюшка вывела цыплят и с ними гуляет. В общем, весело. Мама с Элей пожелали спать на улице, на веранде. Все остальные разместились в доме. Нас предупредили, что от кур могут быть блохи. Никогда не знал, что у кур бывают блохи.

Когда немножко разобрались, сели ужинать.

Специально подарков мы не везли, т. к. собрались в отпуск в Среднюю Азию неожиданно. И здесь мама почувствовала лёгкий стыд. Можно было бы прочувствовать этот жест посерьёзнее. Правда, мы в Баку случайно купили набор стопочек стеклянных – 12 штук. Они дешевенькие, но приятные по форме – что-то вроде бочоночков.

Ну, ещё коробку конфет достали, три бутылки водки, бутылку сухого вина.

Везли Грифу Нассибулловичу одеколон – «Ралли», так одеколон от жары взорвался – синий пузырёк в виде машинки разлетелся на меленькие кусочки.

Мы быстро успели его выбросить из машины, а то долго бы ещё пахло этим «Ралли». В общем, мы опростоволосились. А, ведь, наша семья, как никто другой – любит и умеет делать подарки. А здесь… Ай, яй, яй! Ну, ничего, при первой же возможности постараемся исправить эту оплошность.

Их, правда, ничем не удивишь, но всё-таки как приятно будет тёте Нине послать какой-нибудь необычный яркий платок, а Гарифу Нассибулловичу – свитер, связанный мамиными руками…

Будем считать, что подарки для них за нами.

Итак, сели ужинать. Говорили много тёплых тостов, слов без тостов. Всё было немного сумбурно, но тепло и ласково. Даже погода немного «наладилась». Небо затянуло тучками. За четыре дня раза два шёл дождик. Жара спала.

Забыл написать (что-то к концу тетради стал пропускать события), что перед Уч-Кургоном мы заехали в Фергану. Немножко по ней поплутали, зато неожиданно выехали к дому, в котором папа провёл своё детство.

Папа показал этот дом нам. Даже заводил нас во двор. Узнал, что в этом году запланирован дом к сносу. Так увидел он дом своего детства в последний раз.

Мысленно и даже вслух попрощался с ним. Так всё в жизни проходит: сначала теряется во времени, а потом исчезает с лица земли бесследно.

Было детство – прошло, осталось лишь в памяти…

Стоит дом, в котором прошло детство – скоро и его не будет.

И он останется всё лишь в памяти…

Так и отпуск… Пройдёт и он. И останется он лишь в памяти нашей, да и в этой тетради.

Кстати, на этих словах первая тетрадь с записями о нашем отпуске кончилась.

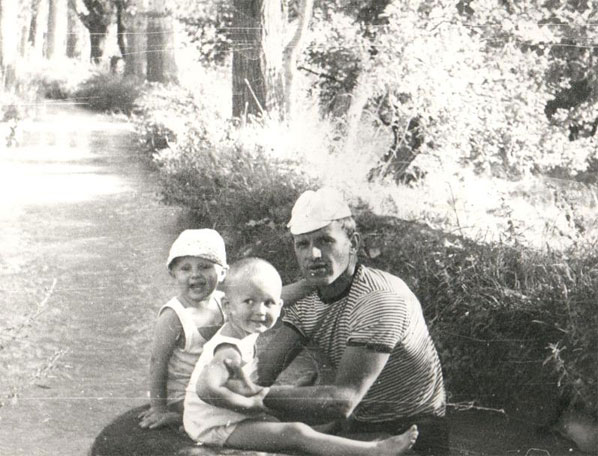

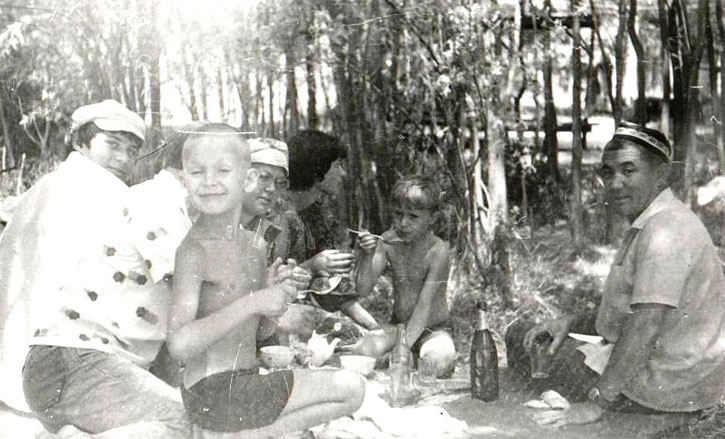

На берегу Сая в ожидании обеда

В кафе на берегу Сая хозяин кафе угощает нас – гостей ув. Гарифа

Нассибулловича шампанским и специально для нас приготовленным

Блюдом Узбекской кухни – жаркое из молодого барашка.

Вторая тетрадь, в которой записаны воспоминания об отпуске в 1979 году.

Восемнадцатый день отпуска. 4 августа, суббота.

Первый день в Уч-Кургоне. Позавтракали. Гариф Нассибуллович ушёл на работу, сказав, что вечером нас ждёт сюрприз.

Милый и добрый Гариф Нассибуллович! Нужно было сказать не так, а приказать сердитым голосом, чтобы не ослушались: – "Сидеть дома, по-возможности, ничего не есть, и ждать вечера".

Мы не поняли ожидаемого сюрприза, за что расплачивались позже и раскаивались жестоко. Тётя Нина взяла маленького Гарифа и разрешила Светочке сходить в магазин и на рынок.

Валя, мама и Эля увязались с ней. Я, Равиль и папа пошли под "Сай".

Сай – река. Мальчишки: Тимур и Руслан увязались за нами.

Женщины сначала зашли в промтоварный магазин. Эля заохала, увидев вельвет, а потом заохала ещё больше, увидев в отделе рубашек – синие в клеточку вьетнамские рубахи по 5–60, очень нынче модные. Сразу же начались примерки. Светочка тоже примеряла.

В результате купили рубашку Эле, а на следующий день прикупили такую же рубашку мне, а потом и папе. Я за «свои» деньги купил такую же рубашку своему другу – Ромику.

Из этого магазина они зашли в хозяйственный магазин. Если бы маме разрешили (как она вспоминала), она бы в этот магазин ходила бы каждый день, как на работу. Она в этот магазин заходила ещё пару раз и с трудом уходила из него: богемское стекло, вазы самых разных фасонов, пепельницы и т. д… Керамика: кружки, вазы и т. п… Стекло: фужеры, рюмки… Керамическая посуда: пиалы, косе, блюда под плов и тарелки. Особенно она не могла оторваться от этих блюд. О хрустале и богемском стекле не могло быть и речи.