Полная версия

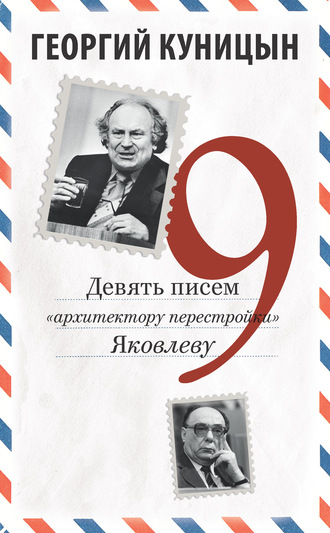

Девять писем «архитектору перестройки» Яковлеву

Да, Саша. Исповедь есть исповедь. Разве не так?

Впрочем, теперь-то ты мне и не Саша. Это между прочим при всём том, что я и теперь не могу представить тебя в качестве государственного предателя, о чём недавно появились публикации контрразведчиков. В отношении тебя, полагаю, несомненно существует презумпция невиновности. Я рассматриваю тебя и себя теперь именно как альтернативы к самим судьбам России. Поэтому прямо и заявляю: да, теперь я чётко вижу, что идейно ты уже в те ранние годы был моим противником. Теперь мне ясно, что с тобой мы с какого-то момента фактически стали противниками и по отношению лично друг к другу. Это всё так или иначе доказывает тот факт, что идейное и нравственное расслоение неизбежно пришло и в тогдашнюю партийную номенклатуру. На Старой площади, можно сказать, под боком у Брежнева и Суслова появились – в начале 60-х годов – взаимоисключающие тенденции в понимании судеб России.

Действительно: ранее весь аппарат этот выполнял только и только запретительную и тупую функцию, особенно в сфере создания художественной культуры. Строго соблюдалось это и тобою, хотя высшему начальству ты, вероятнее всего, и тогда уже показывал кукиш в кармане. Поэтому «твоё» тогдашнее (особенно в художественных жанрах) ТВ играло особую роль в том смысле, что оно само собой отбивало охоту у множества миллионов людей принимать такое ТВ всерьёз. Но именно такое ТВ и было ранней формой дискредитации прежде всего самого себя и накопления энергии развала для приближающейся «перестройки».

Получается, что я, по крайней мере, обнаружил это (а вернее – осознал) позже, чем это случилось. Сработала всё-таки моя первобытная наивность. Правда, она же и многое объясняет в моей тогдашней деятельности.

Вот теперь и взглянем на то, чем занимался в те же 60-е годы пишущий эти строки.

Занимался я, получается, совсем не тем, чем ты, Александр Николаевич. Пусть же читатели наши хотя бы теперь определят, кто из нас с тобой и какое отношение имеет к понятию российские «шестидесятники» XX века. Я сильно поражён был, узнав правду о тебе: я увидел по телевидению (и не однажды), как, не сильно смущаясь, ты подтверждал в своих интервью желательный для тебя и для средств массовой информации «факт», что ты якобы вообще был главным российским шестидесятником. Неужели ты надеешься на то, что удастся утверждать столь явную ложь? Ведь ты же тогда был никто для людей из сферы реальной оппозиции. И это я в этой книге писем тоже раскрываю. Загадки и Канады, и Чехословакии, и тем более загадки самого Агитпропа в связи с тобой не существует.

Да её и ранее не было для тех, кто отличал верную информацию от неверной.

Не сделаю очередной глупости умолчания об обстоятельствах только из-за того, что они касаются и меня. Кое-что из этого ряда фактов и событий выношу для сведения и тех, кто заинтересованно прочтёт моё сегодняшнее начало полемики с тобой, баловнем ночных путешествий по тропинкам дьявола.

Если обозначить лишь самую суть моего конфликта с брежневско-сусловским ЦК, то придётся обратиться также к фактам, которые ныне известны уже только единицам. Они, однако, чрезвычайно важны для понимания наших с тобой расхождений уже в 60-е годы. Что же касается меня лично, то был это именно мой «звёздный час». В сущности, это и была та альтернативная позиция, которая была бы (ещё и будет!) принята российским обществом, если бы именно она стала достоянием великороссов.

Напомню тебе некоторые из наиболее характерных ситуаций.

В 1966 году, в сентябре, мне было предложено написать проект очередного постановления ЦК КПСС о состоянии дел в советском кинематографе. Естественно, критическое. С элементарными кадровыми выводами о том, что тогдашний председатель Государственного комитета кинематографии СССР Романов А. В. не справляется с обязанностями. На пост, занимаемый им, было предложено пойти мне. Неожиданно для меня, но всё же как бы и естественно. Ведь перед тем, как я стал (в 1965 г.) заместителем заведующего отделом культуры ЦК, я в течение трёх лет был заместителем заведующего подотделом кинематографии. Заведовал тогда им тоже Романов. Он был и министром кинематографии. Короче, я, не откладывая, согласился пойти на Госкомитет кинематографии.

Однако тут же и пришлось от этого отказаться. Ибо мне, как автору разрабатываемого проекта постановления ЦК, поручалось обозначить тогдашнюю оппозицию, якобы действительно сознательно имеющую место в творчестве советских кинематографистов. И были названы имена их. Я ушам своим не поверил, услышав это.

В названном крамольном ряду оказались, ясное дело, наиболее талантливые.

И что же им вменялось в вину? У меня и сейчас кровь стынет в жилах при вспоминании об этом. Главная формула М. Суслова звучала так: «В советской кинематографии сложилась влиятельная группа режиссёров, осуществляющая идеологическую диверсию против партии…»

Не любопытно ли, что всего лишь за неделю до этого я одобрил и принял по самому высшему классу, несомненно, самый «крамольный» тогда фильм «Андрей Рублёв»… Фильм этот был официально запрещён вскоре после моего ухода из аппарата ЦК… Об этом ещё будет разговор в дальнейшем. Делаю заявку на творческую необходимость его. Важно, чтобы такой разговор состоялся. Образованные люди России должны знать о столь значительных феноменах духа.

Сейчас продолжу, в частности, и о моей личной судьбе.

Тогдашний ЦК, как ты знаешь, стал в то время уже не особенно обращать внимание на то, о чём человек действительно думает в тайне, а много больше на то, какова его практика. Особенно в сфере духовной культуры. В чём и как он себя проявляет. Поэтому и не был неожиданным мой отказ от официально продиктованных тогда мне позиций. Впрочем, позже, в течение двух десятков лет, Ф. Ермаш действительно сделал их способом удушения творчества наиболее ярких личностей в советском кинематографе.

Получается, что я действительно сам отверг себя (в 1966 г.) от назначения министром кинематографии СССР. Зато до этого (в 1963–1966 гг.) мне удалось способствовать естественному расцвету отечественной кинематографии. Горд я этим на всю оставшуюся мою жизнь.

Суди, впрочем, сам. Незадолго до преждевременного ухода в мир иной величайший актёр века (без всяких экивоков) Иннокентий Смоктуновский сказал с телеэкрана на весь земной шар, что он знал из тех, которые функционировали в ЦК КПСС, только одного порядочного человека, кто действительно занимался проблемами искусства смело и честно, т. е. профессионально. И Смоктуновский назвал меня одного! Знал он, что я, не обращаясь к кому-либо за чужим авторитетом, решал проблемы сам. Без страха. Как надо.

Ведущий «Кинопанорамы», известнейший ныне режиссёр Э. Рязанов, он же и режиссёр-постановщик выдающегося фильма «Берегись автомобиля», о злоключениях которого шла речь с телеэкрана, с готовностью присоединился к утверждению И. Смоктуновского и добавил, что фильм «Берегись автомобиля» не был бы сделан и, ясное дело, на экраны вообще не вышел бы. Э. Рязанов, разумеется, помнит, что этот фильм уже и на стадии литературного сценария оказался непроходимым.

Сначала мне удалось помочь опубликовать его, и тогда дошло до того, что перестраховщики в аппарате ЦК и в Госкино стали придираться даже и к выбору актёров. Не безумие ли это – помешать сниматься И. Смоктуновскому, О. Ефремову, А. Папанову?

Моей причудливой судьбе было угодно участвовать и в судьбах многих других гениальных и просто талантливых произведений искусства Мастеров, попадавших в беду из-за своей безущербной честности и бескомпромиссности.

В начале марта 1963 года в Свердловском зале Кремля (помнишь ли?) состоялась очередная встреча руководителей Партии и Правительства «с представителями творческой интеллигенции». И на этой двухдневной взаимной встряске (да, именно взаимной) Н. С. Хрущёв внезапно подверг безудержному разносу фильм Марлена Хуциева и Геннадия Шпаликова «Застава Ильича». Фильму были предъявлены сугубо политические даже и не требования, а именно обвинения. Я тоже тогда ещё не во всём хорошо разобрался, а поэтому – по просьбе помощника Хрущёва – высказал своё отношение к «Заставе Ильича». Там были и критические замечания, но отнюдь не в духе политических устрашений, а на уровне диалога представителей власти и искусства. Диалог этот, считаю, тогда именно и начинал быть желаемой нормой во взаимоотношениях художников и политиков страны.

На этот раз Н. Хрущёв не просто неожиданно, а именно внезапно пустил в ход своё личное своеволие. Он обозначил свою позицию как диктующую по отношению к искусству. Фильм «Застава Ильича», один из самых выдающихся свершений отечественного и мирового кинематографа, был поставлен на полку. И, кажется, никто и не ожидал, что уже в ближайшее время что-то серьёзно изменится в судьбе фильма и режиссёра. Ранее запрещённые фильмы обратно с полки тогда ещё не снимались. А при Сталине таковые нередко и просто уничтожались – в самом буквальном смысле этого слова. Смывались с плёнки. Новейшее это открытие ещё одной формы насилия над процессом художественного развития.

Примерно через две недели после этого я был назначен (тоже внезапно) заместителем заведующего только что созданного подотдела кинематографии. Создан он был в составе огромного идеологического отдела ЦК, составленного из трёх гуманитарных отделов – Агитпропа, отдела науки и отдела литературы и искусства. Действительно новым здесь оказался лишь подотдел кинематографии.

Было подчёркнуто самим его созданием, что кино в самом деле «самое важное и самое массовое из искусств». Им надо жёстко управлять, а не ограничиваться разговорами аппаратчиков об этом.

Это вот обстоятельство и надо учитывать ныне, когда говорим о том, почему Н. Хрущёв на встрече с высоким слоем творческой интеллигенции в марте 1963 года так тяжко навалился на деятелей киноискусства, что они и ахнуть не успели. Первыми под руку ему попали молодые тогда М. Хуциев и Г. Шпаликов, а из старых С. А. Герасимов – их художественный руководитель на студии имени А. М. Горького. Один из крупнейших кинорежиссёров XX столетия. Художник-мыслитель. Умница в прагматике.

Нельзя сегодня не учитывать и такой факт: перед встречей 7–8 марта 1963 г. ЦК КПСС принял ошеломительное решение о ликвидации Союза кинематографистов (на стадии успешной деятельности его Оргкомитета). Второго марта 1963 года, буквально накануне встречи в Свердловском зале Кремля, секретариатом ЦК, в отсутствие Н. Хрущёва, в присутствии легендарного тогда И. А. Пырьева, С. Герасимова и С. Юткевича, было совершено действо открыто реакционного характера: закрыть всякую демократию в кинематографе.

Но главный автор этого политического сюжета был сам Н. Хрущёв. Потому-то он и не вёл сам заседание Секретариата (не пришёл на него): ему надо было иметь в резерве своё личное слово по столь острой проблеме. Для этого ему лично и потребовалось обязательно предварительно встретиться с наиболее яркой творческой элитой.

Глава КПСС и СССР вовсе не каждый раз представал человеком крайностей. Когда надо было кого-то перехитрить – он этого обычно добивался. И на сей раз наш тогдашний лидер тоже схитрил! Он подставил Секретариат ЦК КПСС тем, что предварительно согласился с его решением о закрытии Союза кинематографистов СССР. К тому же фактически тогда уже созданного! Осталось лишь собрать учредительный съезд Союза кинематографистов.

Я сидел тогда в зале заседаний этого Секретариата ЦК. Все основные документы о необходимости создания Союза кино были написаны, между прочим той же самой рукой, которая сейчас выводит эти строки для тебя. В моей папке лежали мной написанные, но противоположные по смыслу хрущёвским предложения относительно кино. Моя судьба такая.

В дальнейшем мне ещё не раз придётся вернуться к этому многозначному заседанию в ЦК, где состоялся, кстати, великолепно яркий идейный бой неистового Ивана Пырьева и Сергея Герасимова (С. Юткевич не выступал) с Флором Козловым – в партии вторым тогда лицом после Н. Хрущёва.

Стало достаточно ясно: назревает очередной кризис сознания нашего Советского Союза. По крайней мере – сознания российского. А ещё острее – тогда не увиденный кризис самой КПСС.

Оказалось, это вовсе и не кризис искусства! А это был подъём его! Поскольку оно стало оппозиционным – на этот раз действительно по отношению к самому советскому образу жизни. Т. е. искусство наше становилось действительно самим собой… Именно такое искусство тогда и стало восприниматься как «ум, честь и совесть эпохи», а не КПСС. В этом всё дело, бывший коллега.

Но трагедия есть трагедия: Н. Хрущёв начал в это же время переход на противоположные ему, на консервативные рубежи в политике. Особенно в руководящем воздействии на творческую интеллигенцию. Впрочем, то же самое происходило и в других сферах власти.

Вместе с тем Хрущёв оставался ближе других членов Политбюро к призрачному российскому либерализму. Вскоре выяснилось, что он и сам лично был в хитрой ловушке… Ввалился в неё, как мамонт.

Однако вернёмся к М. Хуциеву и Г. Шпаликову. Они в то время не осознавали, что и являются оппозицией к самому тогдашнему образу жизни. И всё же оппозиция не диверсия, а напротив – нормальное состояние искусства. Более того, М. Хуциев и Г. Шпаликов – да и С. Герасимов – были уверены, что вершат свои дела на благо народа.

Любопытно, что и я был в составе этой же оппозиции. По объективному её смыслу. Не осознанно. Такова и была тогда позиция реального гуманизма.

Поэтому, когда фильм «Застава Ильича» был «исхлёстан и распят», а перед тем за несколько дней был закрыт создававшийся Союз кинематографистов, я почувствовал в известном смысле «распятым» и самого себя.

И тогда пришлось учиться понимать нашу жизнь решительно по-иному. Это понимание я изложил потом в книге «Политика и литература». По твоей просьбе я передал её тебе через И. Черноуцана. В 1973 году.

В таком историческом контексте оказались тогда М. Хуциев и Г. Шпаликов. И все те, кто стремился к настоящему искусству в условиях господства всеобъемлющей цензуры. Конфликт искусства с властью тут был предопределён.

Хотя тогда я ещё достаточно ясно не осознавал всего этого, но интуитивно, что называется, просёк суть проблемы. «Заставу Ильича» смотрел не однажды. Искал конкретные возможности спасения фильма, действительно судьбоносного для искусства. Создатели фильма между тем переживали тяжкое чувство безнадёжности. При том, что собственная их позиция предельно ясно заявлена ими даже в названии фильма «Застава Ильича»… Поколения меняются, а их застава остаётся ленинской. Таковы были самые ранние симптомы того, что случилось с нами теперь, через двадцать лет.

Где-то в начале мая 1963 г. я пригласил к себе М. Хуциева. Ранее с ним почти не был знаком. Но видел его ранний фильм «Весна на Заречной улице». Льва узнают по отпечатку лапы… Отпечаток был явно львиный.

М. Хуциев, придя ко мне по моей просьбе, заявил, что не видит выхода из создавшейся ситуации, ибо сделал фильм по своему глубокому убеждению. Получалось: и здесь положение тупиковое. Тогда я предложил ему (пока ни с кем не согласованное) следующее продолжение рокового сюжета: пусть М. Хуциев и вся его группа всё же возьмут фильм «Застава Ильича» на доработку, а мы (подотдел кинематографии ЦК) обратимся к Н. С. Хрущёву за разрешением на неё, а значит – и с просьбой финансовой. Я дал понять М. Хуциеву, что надо непременно нейтрализовать прежде всего предубеждение людей верха. Не губя своего искусства. Он согласился не очень радостно с идеей доработки, считая не без оснований, что фильм отшлифован им до предела. Но согласился, и я написал от подотдела Н. С. Хрущёву обоснование необходимости спасения фильма «Застава Ильича». И Хрущёв дал согласие на это, думаю, с облегчением.

Как и предполагалось, острота творческой проблемы уменьшалась от самого факта, что фильм дорабатывается самими его создателями.

У Леонардо да Винчи есть суждение: тот не мастер, кто не способен после окончания произведения добавить хотя бы ещё один мазок… Резко сказано, но в принципе – это верно. Хотя и есть мастера, которые считают себя не вправе прикасаться к своему произведению более никогда. Этого мнения придерживался и М. Хуциев. Когда мы с ним беседовали в первый раз, я предложил ему, что в данном случае всё же надо попробовать найти достойный выход. Речь-то идёт именно о спасении фильма. К тому же ни одной поправки в этот фильм не будет предложено властью. Политический аспект, стало быть, отпадает… Деньги на доработку выделит государство.

М. Хуциев наконец взялся за доработку. Вышел он из ситуации и в самом деле достойно. Нашёл такие коррективы, которые по меньшей мере не снижают художественных достоинств этого чрезвычайно многозначного произведения. Хорошо и сегодня помню эти действительно мастерские коррективы.

Тут между прочим есть и свои важные нюансы. М. Хуциев вернул фильму название сценария Г. Шпаликова «Мне двадцать лет». Никто тогда и не заметил, как много это собой означало: замена «Заставы Ильича» на «Мне двадцать лет». А означало даже очень многое. Отпадала возможность предъявлять к фильму политические претензии. Тем более что в фильме этом и нет политических деклараций. Далее. Фильм был синтезирован с другой музыкой. Другая эта музыка, менее грустная, создавала и иное настроение. Оно, такое мироощущение, существует и тогда существовало в обществе нашем. Наконец был заменён актёр, играющий роль отца главного героя. И всё!

Настаиваю и сегодня, когда могут свободно идти и тот, и другой фильмы, – настаиваю, да, настаиваю на том, что обе редакции выдающегося произведения М. Хуциева лишены какого бы то ни было приспособленчества. Вот в чём здесь скрепляющий ситуацию гвоздь…

Такие-то дела, Александр Николаевич. Мне доверительно говорили, что Хуциев в полной растерянности от несправедливой и сокрушительной критики его Н. Хрущёвым, что он может покончить с собой. Ныне же он едва ли не самый большой авторитет в современном кинематографе.

Ныне же и многое другое стало более очевидным, чем тогда. В частности, и то, что вовсе не сами по себе М. Хуциев и Г. Шпаликов заслуживали критики своего, несомненно, талантливого фильма (со стороны партийного и государственного верха), а именно сам верх начал метаться из крайности в крайность. Верх явно чувствовал, что назревает для него нечто внерациональное в самой нашей эпохе, но не мог понять отчего.

Так начиналась деятельность моя на ниве кинематографии – с первых же дней 1963 года. До конца 1962 года (этого, надеюсь, ты не забыл?) мы оба с тобой функционировали в качестве инструкторов Агитпропа ЦК: ты – в секторе центральных газет, а аз грешный – в секторе центральных журналов и издательств. И я убеждён, что тогда, кроме Сталина и Берии, мы с тобой других виновников в тогдашних бедах России не видели. Забегая вперёд, скажу: теперь-то ясно, что самый первый крупный шаг к судьбоносным переменам был сделан. Не кем-то другим, а Н. С. Хрущёвым в его в полном смысле исторически дерзком докладе о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Кажется, в этом пункте наши с тобой углы зрения и были близки в то время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.