Полная версия

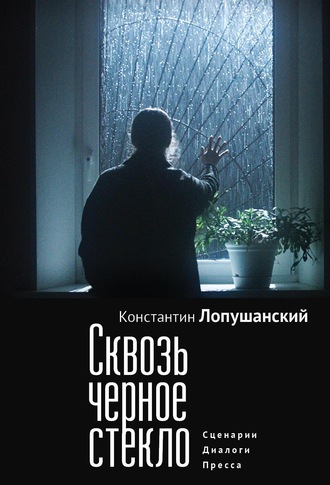

Сквозь черное стекло

…Сценарий написан Константином Лопушанским. А снял картину – красиво и завораживающе – оператор Дмитрий Масс, сумевший сохранить приглушенность красок в восприятии мира прозревшей девушкой. Черное стекло никуда не денется, сквозь него она продолжит смотреть на жизнь. Незрячую героиню сыграла талантливая актриса и дебютантка в кино Василиса Денисова.

…жанр ложной мелодрамы позволил режиссеру выразить все то, что он думает о современном мире, где столпы общества никогда не найдут общего языка с народившимися новыми людьми, другим поколением, и это бьет сегодня в самую точку.

Светлана Хохрякова, газета «МК» 04.08.2019

На XXVII фестивале российского кино «Окно в Европу» состоялась премьера нового фильма Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло».

…Отличительные черты фильма исключительно положительные – восхитительная работа с цветом, мастерски выстроенный свет и мощные актерские работы. Именно здесь состоялся кинодебют молодой театральной актрисы Василисы Денисовой, у которой получается создать образ богобоязненной и хрупкой Насти без малейшего грамма искусственности.

…Кризис веры, безбожные люди, мир в состоянии полураспада, невозможность исцеления и романтических отношений.

… анамнез болезни современной России – люди хотят верить в Бога, но на самом деле им нужен Царь.

Марат Шабаев,

Киноафиша, 4 августа 2019 г.

Преисподняя как узнаваемый образ: «Сквозь черное стекло» Константина Лопушанского

На только что прошедшем в Выборге кинофестивале «Окно в Европу» впервые показали новый фильм Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло». Он был заявлен как «специальное событие» и стал им.

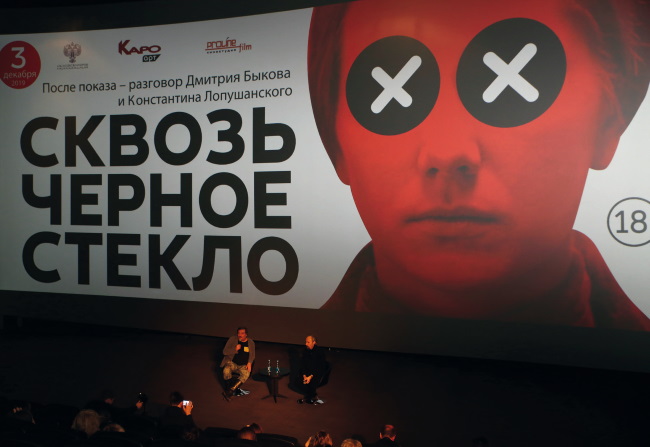

…Есть какая-то закономерность в том, что кино понравилось людям пишущим и ищущим – Виктору Ерофееву, Андрею Максимову, Дмитрию Быкову. «Я давно не получал такого впечатления от кино. Лопушанский использовал технологии самые грубые, но современного зрителя иначе не пробьешь. Как у Кушнера сказано: «Какими средствами простыми ты надрываешь сердце мне». И к концу фильма я рыдаю, и неудержимо. Эту картину ругать будут, как ничто. Но ругать будут, компенсируя свое впечатление. Ведь, когда вы получаете ожог, вы не можете не возненавидеть того, кто причинил вам боль», – так говорит Дмитрий Быков.

Но даже те, кто не принял картину, не могли не отметить кинодебют молодой театральной (и, между прочим, петербургской!) актрисы Василисы Денисовой, создавшей образ богобоязненной Насти. Невозможно отвести взгляда от ее широко распахнутых глаз, от ее удивительной, как у средневековых мадонн, пластики рук. Так что Выборгский фестиваль в любом случае выполнил свою главную миссию – открыл зрителю новое имя.

Елена Боброва.

««Петербургский дневник». 15.08.2019

Мой друг Максим Суханов сыграл настолько замечательно, что перекрыл все возможные другие комплименты. Роль олигарха по определению очень опасна, слишком легко скатиться в сторону пародии. И очень важно, что Максим, как действительно, большой актер, сумел вложить в свой образ много разных компонентов, и это все заиграло… И, конечно, не могу не отметить Василису Денисову. Она хоть и дебютантка, но не спасовала, играя рядом с Максимом, хотя он настолько мощный актер, что, конечно, мог увести все внимание зрителей на себя.

Виктор Ерофеев, писатель, интервью Елены Бобровой о фильме «Сквозь черное стекло», к/ф «Окно в Европу». 15.08.2019

…На этот раз Лопушанский снял саспенс-мелодраму «Сквозь черное стекло», которая в Выборге (на прошедшем кинофестивале «Окно в Европу» ее показали как «специальное событие») вызвала бурно-неоднозначную реакцию. Одни уже успели назвать фильм «выдающимся», другие «шедевром», но есть и третьи, категорически не принявшие картину. Для одних это политическая сатира, для других – философская притча. Водораздел на pro и contra идет не по социальному, не по интеллектуальному уровню. Писатель и телеведущий Андрей Максимов воспринял фильм как тест, проверку зрителей на сочувствие и способность думать о главных вещах. Сейчас фильм отправляется «тестировать» аудитории различных международных кинофестивалей, а в ноябре он откроет в Петербурге Культурный форум.

Елена Боброва, «Кроткая стала святой», Российская газета, 18.08.2019

…Отдельно стоит отметить то мужество, с каким дебютантка в кино Василиса Денисова не только претерпевает психологически сложные трансформации от слепоты к прозрению, но и вообще выдерживает сухановский натиск (моральный и физический), ни разу не потерявшись на фоне своего всемогущего партнера, сохраняя актерское достоинство и естественность реакций в ходе всевозможных унижений, которым подвергает оказавшуюся в его безраздельной власти кроткую девушку чудовище, не лишенное, однако, и своих слабых мест.

«Выборг-2019», Лидия Маслова,

СЕАНС, 6 авг. 2019 т

«Сквозь черное стекло» – важное кинематографическое событие национального масштаба, пожалуй, не меньшее, чем «Левиафан» или «Трудно быть богом».

… по-настоящему авторское, дающее широко развернуться ведущим исполнителям: музе Лопушанского – Суханову и дебютантке Денисовой в исторически важной роли.

«Русский дух на ощупь – от Константина Лопушанского». Евг. Ткачев, Егор Беликов. «Афиша», 9 авг. 2019

Константин Лопушанский. Павел Финн. «Роль»

СЦЕНА 1. КВ-РА ЕВЛАХОВЫХ В ВЫБОРГЕ. ИНТ. УТРО. ЗИМА. 1922 г.

ФОН ПОД ТИТРЫ.

В спальне очень темно, шторы на окнах закрыты. Слабый утренний свет с трудом проникает сквозь них. Евлахов сидит возле какого-то столика с зеркалом. В темноте чуть различимо его лицо и его туманное отражение. Чуть светится в полутьме глаз, тут же пропадает. Дыхание остается на стекле. Продолжая всматриваться в себя, Евлахов непрерывно что-то бормочет. Шепот, бессвязная речь, будто медитация, будто камлание. Внезапно он затихает. Отходит от зеркала в глубь комнаты, теряется в темноте.

На фоне этих кадров идут начальные титры и появляется название фильма:

РОЛЬ

СЦЕНА 2. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ЕВЛАХОВЫХ. ВЫБОРГ. УТРО. ЗИМА. 1922 г.

Надпись: Выборг. Финляндия 1922 год.

Серый северный день. Укрываясь от мокрого снега и ветра, спешат по улице редкие прохожие. К дому подъезжает машина. Из нее выходит Амалия Андреевна Евлахова, смотрит на верхние этажи дома, направляется к парадной двери. Следом за ней идет шофер и несет ее большой саквояж.

Громко сигналя и пыхтя, по улице проезжает автомобиль.

СЦЕНА 3. КВ-РА ЕВЛАХОВЫХ В ВЫБОРГЕ. УТРО. ЗИМА. 1922 г.

Марта, служанка Евлаховых помогает Амалия Андреевне снять пальто.

(фин. яз.) – Что Николай Павлович? Завтракали? – спрашивает Амалия Андреевна.

(фин. яз.) – Еще не вставали, – отвечает Марта и добавляет чуть тише, – Всю ночь лампу жгли у себя, сам с собой разговаривали… опять…

Амалия Андреевна проходит через гостиную, затем, помедлив, неуверенно подходит к двери спальни. Прислушивается. Стучит.

– Николай, вы уже проснулись?.. (чуть громче). – У вас сегодня встреча с немецким писателем. Вы не забыли?

Амалия Андреевна приоткрывает дверь.

– Какая встреча? – доносится из комнаты.

– В театре. Вы же сами назначили.

Амалия Андреевна входит в спальню. Здесь полутьма. Николай Павлович сидит в халате на постели. Он смотрит на вошедшую Амалия Андреевну, но взгляд его словно устремлен сквозь нее.

– Как съездили? – тихо говорит он.

– Я съездила плохо. У Зингера денег нет.

Николай Павлович продолжает сидеть и думать уже, похоже, о чем-то своем.

Амалия Андреевна раздраженно открывает шторы. Свет проникает в комнату.

– Вы что, не ложились? – удивленно спрашивает она.

Евлахов молчит, не отвечает.

Это длится какое-то время и, наконец, становится невыносимым для нее. Она прерывает молчание.

– Николай, так больше продолжаться не может. Нам надо объясниться.

– Что?

– Вы еще спрашиваете? Нет, это поразительно. Я хочу знать, что с вами происходит, наконец.

– А что происходит?

– Что это за траты такие немыслимые? – повышает голос Амалия Андреевна. – Что это за люди, которые к вам приходят, с лицами закоренелых убийц… И вы им даете немыслимые суммы денег… За что? Что у вас с ними общего?

– Жизнь.

– Что? Вы слышите, что я спросила? Я ваша жена, Николай. Я обязана это знать.

– Давайте, лучше выгоним Марту. Сэкономим.

– Зачем? Она хорошая служанка.

– Плохая. Она доносит на меня вам. Это отвратительно.

– Послушайте, я не хочу обсуждать прислугу. Я хочу знать другое. Откуда у вас эти деньги? Как я понимаю, вы распродаете драгоценности, последнее, что у нас есть. На что мы будем жить? На что? На что?!

Амалия Андреевна начинает плакать.

– От контрактов вы отказываетесь, – говорит она, всхлипывая, – Эммануил Карлович, сказал, что вы, оказывается, не едете на гастроли с театром в Германию. У вас видите ли нет времени. Нет времени! – деланно смеется она. – Чем вы заняты, хотела бы я знать?.. От синематографа вы отказались тоже. Что дальше, я спрашиваю?

– Не знаю. Судьба.

– Вы издеваетесь?

Амалия Андреевна резко выходит из спальни.

– Невыносимо. Ну, просто невыносимо, – доносятся ее всхлипывания.

Николай Павлович продолжает сидеть, чуть покачивая головой, словно в такт какой-то своей мысли, чуть слышно повторяя: судьба.

СЦЕНА 4. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ДОКТОРА ШОФМАННА. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

Машина-такси останавливается на шумной центральной улице города. Из нее выходит Амалия Андреевна и направляется к респектабельному подъезду.

СЦЕНА 5. КАБИНЕТ ДОКТОРА ШОФМАННА. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

(вся сцена на финском языке)

Амалия Андреевна поднимается по лестнице подъезда. Подходит к двери с множеством медных табличек. Одна из них сообщает, что здесь принимает пациентов доктор Шофманн, приват-доцент. «Психоанализ и психические болезни. Конфиденциально» – свидетельствует надпись.

Амалия Андреевна дергает звонок. Дверь открывается. Медсестра по-фински приглашает её войти. Она входит в приемную, садится, тут же встает, идет из угла в угол, снова садится. Кроме нее в приемной никого нет. Открывается дверь кабинета, появляется доктор Шофманн.

– Прошу вас, Амалия Андреевна. Извините, заставил ждать, – доктор Шофманн привычно улыбается.

– Ничего. Простите за неожиданный визит, доктор.

– Прошу вас.

В самом кабинете доктора ничего медицинского собственно нет. Стоит у стены кушетка для пациентов, рядом с ней у валика-изголовья стул для доктора. Классическая мизансцена для психоанализа. Амалия Андреевна идет мимо кушетки и садится к столу. Шофманн садится напротив. Молчат.

– Что случилось на этот раз, – осторожно спрашивает доктор.

– Плохо с ним, доктор… С ним очень и очень плохо. Он тяжело болен. Поверьте, я не мнительная, дело не в этом. Я же вижу. Он болен.

– Давайте по порядку. Что случилось на этот раз?

– Он собрался уйти из театра. Практически уже ушел. Отказывается от контрактов, от гастролей.

– Снова депрессия?

– Нет, совсем наоборот. У него появилась какая-то идея-фикс. Какой-то психоз. Да, именно. Я знаю это его состояние очень хорошо, поверьте. Живет как во сне. Говорит сам с собой, бормочет. Словно он что-то репетирует, готовит какую-то роль. Но! – она сделала паузу, – у него нет сейчас никакой новой роли. Понимаете?.. Он снял какое-то помещение, при наших-то расходах. Пропадает там день и ночь. Я думала вначале, что он хочет открыть студию, театральные классы, давать уроки. Ничего подобного.

Амалия Андреевна тяжело перевела дыхание.

– Я не могу это больше видеть, его надо спасать. Надо что-то делать.

– Но что я могу сделать, Амалия Андреевна, дорогая моя? Что я могу? – Шофманн для убедительности развел руками.

– Но вы же доктор. Вы лечили его. Удачно лечили… Вы наблюдаете его больше года.

– Тогда у него была депрессия. Это было довольно просто. У кого тогда ее не было.

– Что же делать?

– Я не могу помочь пациенту, если он сам не хочет лечиться. А он не хочет. Вы это знаете. – довольно раздраженно сказал доктор, и добавил спокойнее. – Попробуйте отвезти его в Вену к доктору Фрейду, его авторитет, возможно, как-то сумеет убедить. Хотите я напишу письмо?

– Какая сейчас Вена, – Амалия Андреевна горько усмехнулась. По ее щекам потекли слезы. – Ну, что же мне делать. Что делать.

– Если честно сказать, – вдруг понизил голос Шоффман, – Я их иногда совсем не понимаю.

– Кого? – Амалия подняла на него глаза.

– Русских. Они совершают порой такие поступки. Такие. Я даже не понимаю их мотивацию, хоть я и психолог. Это как у Достоевского. Вы читали его?

СЦЕНА 6. ВХОД В ТЕАТР. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

У входа останавливается такси. Выходит Евлахов. Неторопливо, с достоинством входит в театр. Двое прохожих у афиши с нескрываемым интересом смотрят на него.

СЦЕНА 6А. ВЕСТИБЮЛЬ ТЕАТРА. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

В вестибюле театра толкутся первые зрители. Тут же и поклонницы Евлахова, обсуждают какие-то театральные новости. Заметив своего кумира, они пылко бросаются к нему.

– Николай Павлович, Николай Павлович! Одну минуту! – пытаются они преградить ему дорогу.

– Нет, нет, милые мои, – улыбается он, – не сейчас. Не сейчас.

Он решительно направляется по лестнице, ведущей в служебные помещения.

– Евлахов! Вы гений! – кричит ему вслед одна из восторженных поклонниц. Среди ее подруг раздаются аплодисменты.

СЦЕНА 7. ТЕАТР «АНТРЕПРИЗА». ЗАЛ. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

Только что закончилась репетиция. Актеры уже разошлись, кто куда. Только двое из них еще собирают бумаги, вещи, лежащие в креслах первого ряда.

На сцене рабочие монтируют декорацию к вечернему спектаклю. Откуда-то сквозь дверь доносятся звуки репетиции канкана под пианино.

В зале возле режиссерского столика, стоящего в проходе между рядами, сидят директор театра Эммануил Карлович Жиромский и его гости: немолодой мужчина г-н Герц из Германии и его юная помощница Магда. Пьют чай. Говорят по-русски, причем Герц явно с трудом, поэтому периодически Магда переводит для него на немецкий язык, сказанное Жиромским.

– Какой у них может быть взлет, уважаемый профессор, какое новаторство? – не прерывая беседу, Жиромский кивает актерам, последними покидающими зал. – Дикарство и варварство. Вот все, что может быть в Совдепии, более ничего. Кухаркины радости. Поговорите с бежавшими оттуда. С тем же Евлаховым.

– А Меерхольд? А Евреинов? – не соглашается вежливо Герц.

– А что Меерхольд… Он кончился на «Маскараде». Ничего лучше он не поставил. Сейчас – чиновник театрального отдела. Смешно! Ставит агитки.

Внезапно Жиромский умолкает на полуслове. В зал входит Евлахов, в распахнутом пальто, посвежевший, гладко выбритый. Трудно сейчас в нем узнать измученного неведомой психической болезнью человека, который утром, сидя на кровати беседовал сам с собой.

– Надеюсь, не опоздал? – улыбается Евлахов, подходя к столику. – День добрый господин Герц, здравствуйте Эммануил Карлович, здравствуйте Магда.

Жиромский подходит к Евлахову.

– Николай Павлович, голубчик, – негромко говорит он, – зайдите ко мне после беседы раз уж вы тут.

– Ну, я же все вам сказал, дорогой мой. Я не еду ни в какую Германию.

– Не говорите ничего сейчас. просто зайдите. Умоляю.

И обращаясь к гостям, уходя, добавляет:

– Я сейчас распоряжусь еще насчет чая. Не буду мешать…

Николай Павлович снимает пальто, садится. Наливает себе чай.

– Где будем беседовать? Здесь? – спрашивает он.

– Если вы не против.

– Разумеется. Итак. В прошлый раз мы остановились, кажется, на Евреинове и его теории «двойного театра»

– Да, верно. Кстати, он назвал вас недавно своим единственным учеником. В интервью французской газете. Вы не знали об этом?

– Нет, не знал. Что ж. Довольно лестно, – Евлахов помолчал, улыбнулся. – Да. А что касается его системы «двойного театра». – он замялся. – По моему мнению, это больше, чем театр. Это. не знаю даже как назвать. философия, что ли.

Открывается дверь в коридор, оттуда сразу доносится шум, затем затихает. Евлахов кивает кому-то приветливо.

– Вот, по поводу «двойного театра», – Герц задумался, подыскивая слова, пытаясь точнее сформулировать мысль. – Я никак не могу понять, неужели Евреинов всерьез предлагал актерам покинуть сцену профессионального театра, чтобы выступить на «сцене жизни», как он говорил?

– На сцене реальной жизни, – поправил Евлахов и добавил, – называя именно это вершиной актерского мастерства. Как в пьесе «Самое главное».

– Но, что он имел в виду? Не буквально же.

– Думаете? – Евлахов чуть усмехается. Молчит, словно раздумывая, сказать или не сказать. – Вот, подойдите сюда.

Николай Павлович подходит к лежащему на барьере оркестровой ямы плащу и выставленной уже декорации вечернего спектакля. Вблизи видно, что это разрисованное полотно, закрепленное на рейках.

– Это плащ из «Макбета», как вы догадываетесь, а это декорации, – Евлахов показал рукой в сторону сцены. – Чем должна пахнуть эта материя, эта стена? Кровью, убийством, конским потом, мочой, простите за подробности. А чем она пахнет? Пылью, профессор. Пылью и краской. И еще дешевыми духами актрис.

Евлахов неожиданно наклонился к Герцу, перейдя на шепот:

– Нельзя… Понимаете? После того, что было, после мировой войны, после бойни в России. нельзя играть в пыльных декорациях старого театра. Он умер, как и эпоха. Умерла. Теперь все, даже дети, знают, как пахнет кровь и какая она на вкус.

Герц чуть отступил от Евлахова, не в силах выдержать взгляд его пронзающих полубезумных глаз. Между тем Евлахов вдруг улыбнулся, словно маску надел – другое лицо.

– Простите, это я так, – мягко сказал он. – А вот, кстати, еще чай принесли.

Входит барышня – ассистент, ставит еще один чайник на столик.

– А что синематограф? – спросил Герц, присаживаясь к столику с чаем.

– А что синематограф? – скептически улыбнулся Евлахов. – Та же иллюзия, условность. Целлулоидный фокус, больше ничего.

Они сидят какое-то время молча. Пьют чай. Евлахов кивает проходящим вдоль прохода костюмерам и актерам.

– Я, знаете, как-то видел бой, – вдруг говорит Евлахов, – настоящий, страшный бой, в Сибири. Был вечер. Представьте – багрово-черное небо и город под ним. Город горел. Горела станция. И конные насмерть рубились на фоне огня, на фоне заката. На наших глазах. Все было видно до мелочей. Я помню, как вдруг художник, что был с нами, нежнейший, христианнейший человек, сказал. Даже не так. Он выдохнул, он выкрикнул: «Как это красиво!»… Понимаете. Убийство, кровь, и. «как это красиво»… Я помню его лицо. Оно пылало таким неподдельным восхищением. этой трагической красотой, этой симфонией смерти. Потому что, никакая живопись не способна передать это. Потому что любое искусство – иллюзия, а это была жизнь. Так и «двойной театр», вернее.

Евлахов вдруг замолчал, посерьезнел, отвел глаза от собеседников, словно забыл о них.

Тихо пробормотал, уже ни к кому не обращаясь: – а это жизнь. Да. Это жизнь.

Герц ошеломленно смотрел на Евлахова, словно догадываясь о чем-то, во что невозможно было поверить.

– Извините, – вдруг резко сказал Евлахов. – Мне надо побыть одному.

Он резко встал и вышел из зала.

Герц и Магда, недоуменно переглянулись, глядя ему в след.

– Какой странный, – сказала Магда

СЦЕНА 8. РЕСТОРАН. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

В ресторане, судя по говору, собирается в основном русская публика. Народу полно. Ходят от стола к столу, приветствуя друг друга. Многие офицеры в военной форме.

Евлахов идет между столиков, высматривая кого-то, при этом непрерывно кивая, здороваясь. Ему улыбаются, особенно дамы, похоже, он популярен в этих кругах.

За одним из столиков сидят три дамы. Одна из них тихо говорит соседке:

– Посмотри налево, только не оборачивайся.

– А кто там?

– Евлахов.

– Евлахов? – дама не выдержав, все-таки оглядывается.

К Евлахову подходит пожилая дама:

– Как ваше здоровье, Николай Павлович? – спрашивает она. – Мне сказали, что вы не едете на гастроли в Германию.

– Возможно. Еще не решил, Ольга Карловна. – отвечает он, продолжая отыскивать взглядом кого-то.

– Берегите себя, дорогой вы наш, – говорит она ему вслед.

Какая-то девица подходит к нему, жеманно покачивая головкой, протягивает альбом для автографа.

В соседнем зале, где идет игра в бильярд, Евлахов, наконец, замечает того, кого искал. Это невысокий коренастый человек, в морском кителе, без знаков различия. Одинцов.

Одинцов тоже замечает Евлахова, прерывает игру, что-то говорит партнеру, перекатывая папироску во рту, и направляется к Николаю Павловичу.

– Я думал вы уже не придете, – говорит Одинцов, подходя к Евлахову.

– В театре задержался. Извините…

Они идут молча через зал, направляясь к выходу.

СЦЕНА 9. УЛИЦА ВОЗЛЕ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

Одинцов и Евлахов идут по узкой безлюдной улице, сворачивают во двор.

СЦЕНА 9А. ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫБОРГ. ДЕНЬ. ЗИМА. 1922 г.

Они спускаются в подвальное помещение, идут по коридору, подходят к железной двери. Она не заперта. Там, за дверью, в глубине комнаты горит голая лампа, стены, пол, заставлены какими-то мешками, чемоданами. Похоже на вещевой склад.

Навстречу им из темноты выходит невысокий паренек в кожаном фартуке и кепке.

– Выйди, – коротко командует пареньку Одинцов.

Тот послушно направляется к выходу. Закрывает за собой плотно дверь.

Между тем, Одинцов развязывает большой мешок и достает оттуда комиссарскую кожанку, сильно потертую, с растрескавшимися обшлагами рукавов. Протягивает ее Евлахову:

– Настоящая, Николай Павлович. Как и просили.

Евлахов придирчиво осматривает ее, подносит близко к лицу, почти принюхивается. Снова осматривает.

– Ладно. Беру… – наконец говорит он. – Когда револьвер достанете, наган?

– Да, Бог с вами, Николай Павлович! Тут этих наганов – бери не хочу. Сколько угодно. Чего через границу тащить? А? Где разница?

– Разница есть. Рука. – Евлахов помолчал и добавил тихо, – рука, она метал чувствует, помнит. Пот, кровь. Особенно, если металлом этим. стольких людей.

– Как скажете. Мне что. Мне денег ваших жалко. Через границу – раз в десять дороже будет.