Полная версия

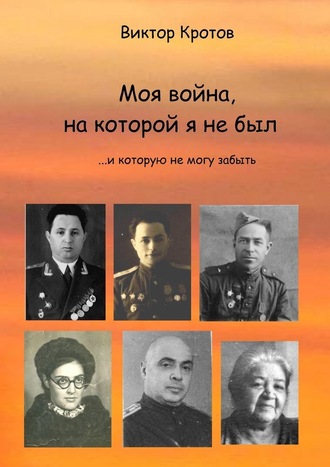

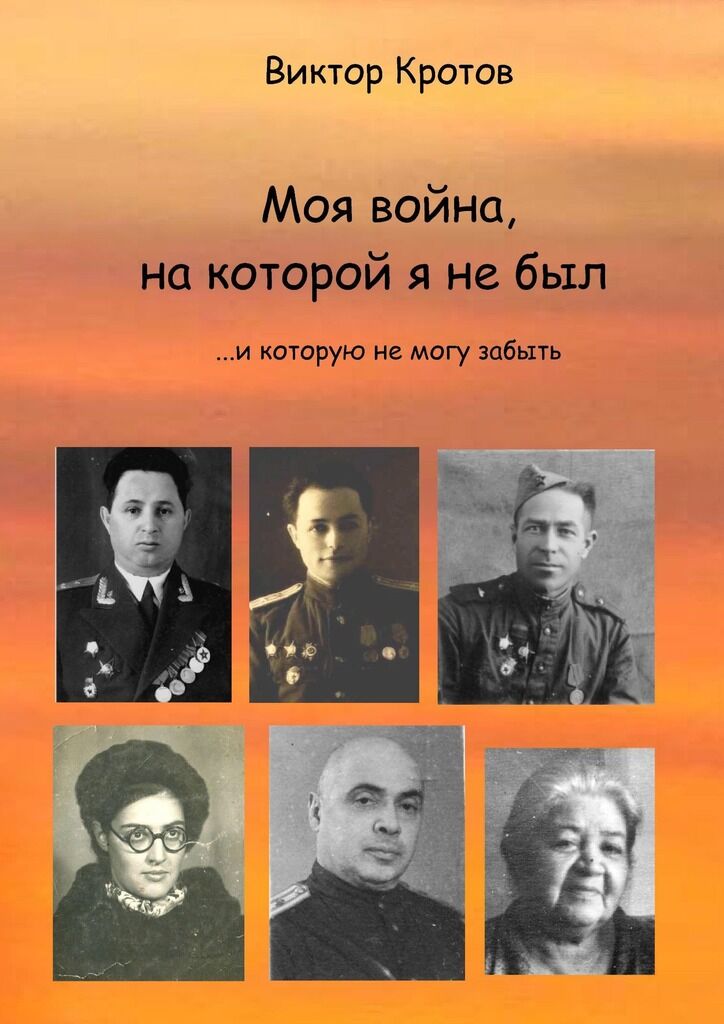

Моя война, на которой я не был. …И которую не могу забыть

Моя война, на которой я не был

…И которую не могу забыть

Виктор Гаврилович Кротов

© Виктор Гаврилович Кротов, 2020

ISBN 978-5-0051-2390-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Фото из семейного архива

Кто бы мог подумать, что полночи я не буду спать из-за небольшого письма из чешской глубинки, к которому приложена фотография странного сооружения, похожего на заброшенную автобусную остановку… А теперь, под утро, встал и открыл ноутбук, чтобы приняться за это необходимое свидетельство о том, чего не видал, но о чём слишком хорошо знаю.

Но о письме позже…

Вписанное в меня свидетельство

Человеку принадлежит не только его прошлое, но и прошлое человечества. Это тоже важная часть его жизни. Прошлое человечества принадлежит тебе в той мере, в которой ты его осознаёшь и осваиваешь: стремишься разглядеть и понять главное.

Одним из таких достояний стала для меня беспокойная и болезненная память о нашей Великой отечественной войне. «Вторая мировая» – лишь куда более размытое для меня представление о том, что военная беда по-разному разразилась во многих странах и поразила многие судьбы. Не все несчастья одинаково может вместить человеческая душа.

Свидетельство, которое я сейчас пишу, изначально прописано во мне самом – начиная с имени, которое дали мне, как и многим моим сверстникам, в честь долгожданной, выстраданной Победы. Это свидетельство вписано в меня судьбами моей родни, похожими на немыслимое множество других судеб. Не сразу я начал осознавать это как своё дело, и лишь сейчас, когда мне за семьдесят, накопилось понимание того, что должен многое рассказать о войне, на которой не был – и потому не очень-то, казалось бы, пригоден к роли свидетеля.

Слишком часто я вижу, что для многих моих молодых современников Отечественная война – это что-то печальное, но давно прошедшее, а теперь обросшее звонким и почти ничего не значащим пропагандистским пафосом. Кто-то поддерживает этот пафос, кто-то иронизирует над ним, кто-то старается подменить его другим пафосом, иной пропагандой, а для кого-то всё это просто неинтересно.

Мне тоже не по вкусу избыток пафоса и пропагандистские рельсы, по которым его направляют в ту или иную сторону. Я просто чувствую, что обязан рассказать о конкретных своих переживаниях, потому что они – часть нашей общей памяти. Потому что я врос в память об Отечественной войне своими родовыми корнями. А ещё – потому что переживших войну всё меньше, и всё важнее свидетельствовать нам, их детям.

Можно спрятаться от осознания это масштабнейшей трагедии двадцатого века в невнимание к её мрачным глубинам, в досужие разговоры о превратностях судьбы во все времена истории человечества, в разнообразные политические интерпретации произошедшего. В этом ощущается некая инфантильность, которая большую часть жизни была свойственна и мне. Каждый может найти, если захочет, свой особый уголок для этой детской игры в прятки. Я уже не хочу.

Желание прятаться, само по себе достаточно незаметное, исчезало у меня по мере вживания в прожитое и понимания необходимости своего высказывания о нём. Всё яснее становилось, что я, как и каждый из нас, лично участвую в том, что было и что будет с человечеством.

В отличие от моих воспоминаний о прожитом, это свидетельство для меня – именно о Великой Отечественной, потому что о ней много рассказывали и мои родители, и наши писатели послевоенного времени, и не только писатели. Историю этой войны я впитывал всем своим детством и юностью, осваиваю её и до сих пор…

Отец целиком прошёл эту войну, воевал на многих фронтах. От него остались три сотни писем из армии. О нём я расскажу во второй части книги. Но не только к этому сводится эстафета свидетельствования, которая досталась мне от тех, кто старше. И начну я со всех остальных членов моей семьи, переживших или не переживших это горькое время, – тех, о ком я хоть что-то знаю.

Часть 1

Моя семья в военное время

О матери. Столица, эвакуация, педагогика

В 1941 году моя будущая мама, Муся Гиндина, родившаяся в 1920 году, кончала четвёртый курс ИФЛИ. 23 июня, в понедельник, студенты должны были сдавать экзамен по русской литературе второй половины XIX века, поэтому 22 июня готовились к нему в Исторической библиотеке. Около 12 часов всем велели спуститься в буфет слушать радио. Это выступал Молотов. Началась война.

Но в понедельник все пошли в институт сдавать сессию. И сдали. Потом началась неразбериха. Ребята из их группы все пошли добровольцами, не дожидаясь повесток из военкомата. Сборные пункты формирования частей были в школах.

Четверокурсникам разрешили сдать госэкзамены, не проходя последнего, пятого курса. Пришлось идти домой к профессору Ушакову, автору известного словаря русского языка. Он сидел среди кучи книг, укладывал чемоданы, поскольку институт эвакуировали в Ашхабад. «Какие ещё госэкзамены? Жизнь кончилась. Давайте бумажку, я подпишу». И подписал бланк о сдаче госэкзамена.

Компания девочек-однокурсниц пошла в военкомат, тоже просились на фронт. До поры до времени им давали разные задания: разносить повестки о призыве в армию, инспектировать правильность рытья щелей (укрытий от бомб). Как рыть щели, никто не знал, и они тоже. Никто в щели и не прятался. Ходили в убежища, которые были оборудованы в подвалах и в метро. Потом они прошли месячные курсы сандружинниц.

На фронт Мусю не взяли из-за сильных очков. Сказали, что очки разобьются, и надо будет её в обозе таскать. Те, кого не взяли пошли работать на завод малолитражных автомобилей – МЗМА.

Первые налёты на Москву начались через месяц после начала войны. Муся сначала отчаянно боялась. Окна заклеили полосками бумаги крест-накрест. Дом был старый и весь дрожал, когда близко падали бомбы. В первые же бомбёжки зажигалки попали в дом напротив, и он сгорел. Потом бросали зажигалки на родильный дом по соседству, и рожениц спускали на лифтах в убежище.

Раза два Муся уходила с родителями в убежище, которое было в подвале одного из клинических корпусов. Она не показывала виду, что ей очень страшно, смеялась и всех успокаивала. Но скоро перестала бояться и в убежище больше не ходила. Потом, в середине октября, уехала в эвакуацию, в Алма-Ату.

Эшелон, состоявший из дачных неотапливаемых вагонов, по шестьдесят человек в вагоне, шёл полтора месяца. За это время Муся голодала, мёрзла, болела и едва не умерла.

Миновав Новосибирск, они доехали до Алма-Аты, но там их не приняли, отправили эшелон обратно в Новосибирск. Там она работала в детском туберкулёзном санатории в Мочищах под Новосибирском – до возвращения из эвакуации в Москву (это был1943 год), где стала работать пионервожатой в школе №40. В этом году началась их переписка с фронтовиком Ганей Кротовым.

Дед:

главный врач эвакогоспиталя

Мой дед, Лазарь Борисович Гиндин (1893—1977), в 1940 году работал главным врачом Первой градской больницы.

В 1941 году он ушёл добровольцем в армию и стал начальником госпиталя в Москве. (У него уже был военный опыт: участие в походе против Юденича в 1919 году и в походе на Архангельск, а в 1920 году – в сражениях на Карельском и Польском фронтах. Под Двинском он попал в польский плен, откуда ему удалось бежать.)

С 1942 года и до конца войны был главным врачом эвакогоспиталя в Тамбове, майором медицинской службы.

В 1946 году демобилизован как инвалид третьей группы.

Семья была разбросана в военные годы по разным городам. Единственный сын Борис с войны не вернулся. Но об этой трагедии чуть позже.

О бабушке: Школа, несмотря ни на что

Ольга Семёновна Гиндина (1993—1966) была до войны учительницей в московской школе №34.

В 1941 году она уехала с шестнадцатилетним сыном Борисом в поволжский город Марксштадт, работала там воспитателем интерната до 1943 года.

Потом они вернулись в Москву. Ольга Семёновна снова стала работать в школе №34, откуда была эвакуирована.

Борис поступил в Московскую школу радиоспециалистов бронетанковых и механизированных войск. Это была особая, ускоренная школа…

Братья отца,

которых я не видал

С двумя своими младшими братьями отец расстался ещё в тридцатые годы и больше их не увидел. Мне не довелось видеть их вообще, потому что они отдали свои жизни за то, чтобы могли родиться мы, послевоенные дети.

Яков Яковлевич Кротов родился в 1918 году. О нём мне ничего не было известно, кроме того, что он погиб на Финской войне. Но появившиеся в последнее время сайты поиска по военным архивам помогли кое-что уточнить.

Погиб он не на Советско-Финляндской войне 1939—1940 годов, а на той, которая была её продолжением – в качестве Финского фронта Великой Отечественной. Был призван из села Кравково Николо-Пестровского района (позже Никольского) Пензенской области. В самом начале войны, в июле 1941 года, одном из армейских донесений сообщило, что он пропал без вести, другое уточнило, что погиб. Ему было двадцать три года.

Место его захоронения осталось неизвестным. Да и был ли он вообще похоронен?..

Юрий Яковлевич Кротов был на четыре года младше Якова и на четырнадцать лет младше моего отца, Гавриила Яковлевича, который был к нему особенно привязан. Юрий был призван из Чимкента, где перед войной жили его мать и сёстры. Воевал он около года – в составе 205-й истребительной авиационной Кировоградской дивизии. 10 ноября 1942 года сержант Юрий Кротов погиб. Ему было двадцать лет.

Похоронен он в селе Никольское Чигольского района Воронежской области.

Двоюродные братья матери: два военврача

Двух племянников моего деда, которым он помог получить медицинское образование, называли в семье Яша и Абраша. Ещё со студенческих времён мама очень любила этих своих старших кузенов: они были весёлые, добродушные и заводные.

Яков Эммануилович Локшин (1911—1991) родился в городе Почеп Брянской области.

В армии был призван в 1939 году.

В военных архивах он фигурирует почему-то с изменённым отчеством: «Симха-Мануилович». Причины этого мне неизвестны, но это точно он – по году и месту рождения, да и по другим приметам.

Известно, что служил военным врачом в 10-м отдельном полку связи 10-й Воздушной армии Дальневосточного фронта, а также в 139-м дальнебомбардировочном авиационном полку. Войну закончил полковником медицинской службы. Был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».

Оставался в армии до 1964 года. После демобилизации работал в поликлинике Министерства связи в Москве.

Абрам Эммануилович Локшин (1916—1980) родился тоже в Почепе.

В армии был с 16 июня 1941 года по 1971 год.

Части, в которых он служил: 554-й медико-санитарный батальон 3-го гвардейского механизированного корпуса, 9-я гвардейская механизированная бригада, 35-я гвардейская танковая бригада 3-го гвардейского механизированного корпуса, 216-й танковый полк 108-е отделение, 7-й гвардейская механизированная бригада 3-го гвардейского механизированного корпуса, конное депо 4 Прибалтийского военного округа. Был награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, а также, наверное, некоторыми медалями, сведения о которых бывают не всегда.

(Перечни частей я пишу не из страстной любви к армейским подразделениям, а потому что это было важно для тех кто воевал. Значит, важно и для нашей памяти о них.)

По наименованию некоторых частей видно, что они пересекались на фронте с моим отцом. Отец впервые встретился с Абрамом после своего очередного ранения. А позже… Но не будем забегать вперёд.

Гибель в день Победы

О судьбе ещё одного моего дяди, Бориса Лазаревича Гиндина, писать особенно больно. Он родился в 1926 году, был на шесть лет младше моей мамы. Она водила его в детский сад, часто играла с ним дома…

Когда они встретились после эвакуации, он как раз поступил в Московскую школу радиоспециалистов бронетанковых и механизированных войск, находившуюся на Большой Пироговской улице.

Закончил он эту школу в начале 1945 года. Его выпустили младшим лейтенантом.

Мама вспоминала, как Борис упросил её пойти к нему на выпускной вечер. Школа занимала тогда здание в псевдо-русском стиле с фресками на фронтоне (позже там был мединститут). Девушек было мало, за Мусей ухаживали товарищи Бориса, и он этим очень гордился. В военной форме он был очень красив.

Была возможность остаться на военной службе в Москве, но Борис не захотел: какой парень не стремился тогда на фронт!.. Тем более что в 1945 году наши войска шли победным маршем по Европе. В феврале он отправился на передовую в составе 649-го отдельного батальона связи 7-го механизированного корпуса.

От него приходили письма с восторженными описаниями праздничных встреч с освобождённым от фашистов населением, европейских комфортных квартир, где офицеры останавливались на ночлег, ужинов, которыми угощали воинов-освободителей. Он въехал на танке в Прагу 9 мая.

После этого дня писем больше не было. На все запросы приходил стандартный ответ: «Пропал без вести».

Несколько месяцев то вспыхивали, то угасали надежды на чудо… До сих пор трудно читать материнские письма сыну, написанные уже после девятого мая.

А последнее письмо Бориса от 8 мая кончается словами «Мне всё интересно…».

Лишь некоторое время спустя один из товарищей Бориса написал своей матери (от неё узнала и наша семья) про обстоятельства его гибели. Его послали на машине принимать пленных из той группировки, которая не признавала поражение Гитлера даже после капитуляции. Когда фашисты всё-таки сдались и у них забрали оружие, какой-то офицер сумел утаить у себя пистолет, из которого выстрелил Борису в живот. Шофёр испугался, развернул машину и удрал… Может быть, поэтому о судьбе Бориса ничего толком не было известно официально?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.