Полная версия

Первая помощь пострадавшим при проведении поисково-спасательных работ в горах

Передвигаться оползни могут на разные расстояния, вплоть до четырёхсот гектаров, а по количеству движущейся массы оползни бывают:

– малые – обвал рыхлой массы до 10 тыс. м 3;

– средние – обвал грунта 100 тыс. м 3;

– крупные – обвал рыхлых масс 1000 м 3;

– крупнейшие – обвал более 1 тыс. м.3.

Кроме того, оползни классифицируются по масштабу явления, механизму оползневого процесса и месту его возникновения.

Масштаб оползней характеризуется вовлеченной в процесс площадью:

– очень мелкие – до 5 га;

– мелкие – 5-50 га;

– средние – 50-100 га;

– крупные – 100–200 га;

– очень крупные – 200–400 га;

– грандиозные – более 400 га.

По механизму оползневого процесса выделяются оползни сдвига, выдавливания, гидродинамического выноса, внезапного разжижения. Часто механизм оползня бывает комбинированным.

По глубине залегания поверхности скольжения различают оползни:

– поверхностные – не глубже 1 м – оплывины, сплавы;

– мелкие – до 5 м;

– глубокие – до 20 м;

– очень глубокие – глубже 20 м.

Крупные оползни вызываются, как правило, естественными причинами и образуются вдоль обрывов и склонов. Их толщина достигает 10–20 м и более. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность. Средние и мелкомасштабные оползни чаще происходят под воздействием антропогенных процессов. Несмотря на то, что причины возникновения такого смещения земли различны, образовываются оползни в основном из-за подмыва пород водой в сочетании с выветриванием и переувлажнением.

Также оползень может сойти в результате землетрясения, подмыва склонов морскими или речными водами.

Обвал грунта, вызванный природными причинами, происходит в основном после ливней, которые настолько сильно смачивают почву, что она становится подвижной. В этот момент сила трения, которая сцепляет её со склонами, оказывается слабее силы тяжести, что приводит горные породы в движение.

Одними из наиболее опасных и неизученных является подводный оползень, что образуется во время движения осадочных горных пород на краю шельфа (последствия опасны тем, что поднимают цунами). Согласно статистическим данным, около 80 % оползней происходят из-за человеческой деятельности.

Причинами возникновения оползней могут служить следующие факторы:

1. Естественно-природные:

– землетрясения;

– переувлажнение склонов осадками;

– увеличение крутизны склона в результате подмыва водой;

– ослабление прочности твердых пород при выветривании;

– вымываниии или выщелачивании;

– наличие в толще грунта размягченных глин, плывунных песков, ископаемого льда;

– чередование водоупорных (глинистых) и водоносных пород (песчано-гравийных, трещиноватых, известковых);

– расположение слоев грунта с наклоном в сторону склона;

– пересечение пород трещинами.

2. Антропогенные:

– вырубка лесов и кустарников на склонах. Причем вырубка может происходить намного выше места будущего оползня, но вода не будет задерживаться растениями вверху, в результате чего грунты переувлажняются далеко внизу;

– взрывные работы, которые являются, по сути, локальным землетрясением и способствуют развитию трещин в породах;

– распахивание склонов, чрезмерный полив садов и огородов на склонах;

– разрушение склонов котлованами, траншеями, дорожными выемками, подрезающими склоны;

– закупоривание, засорение, заваливание мест выхода подземных вод;

– строительство жилья и промышленных объектов на склонах, что ведет к разрушениям склонов, увеличению силы тяжести, направленной вниз по склону.

– Нехватка свободных площадей в безопасных местах обусловливает массовую застройку холмов и даже склонов гор. Это ведет к деформации почвы, сползанию и разрушению домов и т. д. В отличие от обвалов и обрушений пород, оползни развиваются значительно медленнее, и есть немало признаков, позволяющих своевременно обнаружить зарождающийся оползень.

Признаки зарождающегося оползня:

– разрывы и трещины в грунте, на дорогах, защитных (противооползневых) сооружениях и укреплениях;

– нарушения и разрушения подземных и наземных коммуникаций;

– смещение, отклонение от вертикали деревьев, столбов, опор, неравномерное натяжение или обрыв проводов;

– искривление стен зданий и сооружений, появление на них трещин;

– изменение уровня воды в колодцах, скважинах, системах отвода воды, в любых водоемах.

Как действовать при оползне

При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т. д.). При скорости смещения оползня более 0,5–1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администрации теплые вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала пострадавших и оказании им помощи.

2.3. Сель

Несмотря на то, что сель также является спускающимся потоком рыхлых масс, от оползней он отличается тем, что являет собой текущую вниз горную реку, в которую попало огромное количество рыхлой породы.

Слово «Сель» (от араб.سيل большой потоп) поток воды с концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород. Определение не совсем точное, так как не передает масштабов этого стихийного бедствия. Представьте себе яростно бурлящую волну высотой с пятиэтажный дом, которая мчится по ущелью со скоростью курьерского поезда, ломая вековые деревья и легко перекатывая многотонные валуны. Наиболее мощные сели возникают обычно в июне, когда под жаркими лучами солнца интенсивно тают ледники и миллионы тонн воды аккумулируются в моренах – гигантских скоплениях обломков горных пород, отложенных ледником. Если моренное озеро, расположенное на высоте 3000–3500 метров над уровнем моря, выходит из берегов, начинается как бы цепная реакция: возникает грязе-каменный поток, устремляющийся вниз, непрерывно увеличивается в объеме и наращивая силу. Сель – это внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток волы с большим содержанием камней, песка и других твердых материалов. Причина возникновения селя – интенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега или ледников. Сель может образоваться и от обрушения в руслах рек большого количества рыхлого грунта.

В отличие от обычных потоков, сель движется, как правило, не непрерывно, а отдельными волнами. Одновременно выносятся сотни тонн, а иногда и миллионы кубических метров вязкой массы. Размеры отдельных валунов и обломков достигают 3–4 м в диаметре. При встрече с препятствиями сель переходит через них, продолжая наращивать свою энергию. Обладая большой массой и высокой скоростью передвижения, до 15 км/ч, сели разрушают здания, дороги, гидротехнические и другие сооружения, выводят из строя линии связи и электропередачи, уничтожают сады, заливают пахотные земли, приводят к гибели людей и животных. Все это продолжается 1–3 часа. Время от возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье часто исчисляется 20–30 мин.

В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились техногенные факторы, нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий, взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений, порубки леса, неправильное ведение сельскохозяйственных работ и нарушение почвенно-растительного покрова.

При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, камней и воды. Крутой передний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя. Максимальная высота вала водогрязевого потока иногда достигает 25 м.

Более половины селевых русел Евразии приходится на Среднюю Азию и Казахстан.

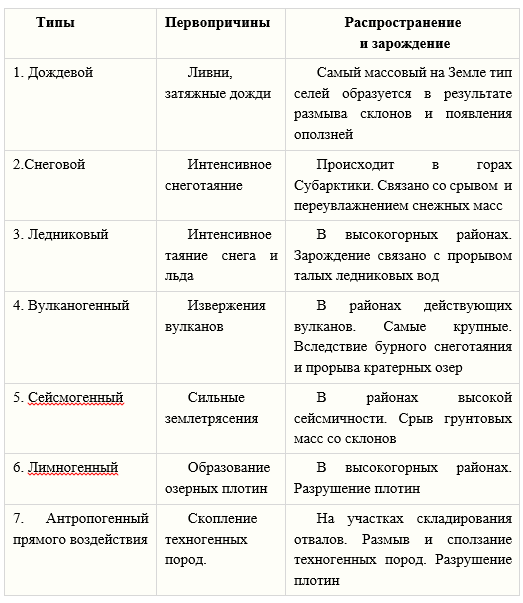

На основе главных факторов возникновения сели классифицируются следующим образом: зонального проявления – главным фактором формирования являются климатические условия (осадки). Носят они зональный характер. Сход происходит систематически. Пути движения относительно постоянны; регионального проявления (главный фактор формирования – геологические процессы). Сход происходит эпизодически, и пути движения непостоянны; антропогенные – это результат хозяйственной деятельности человека. Происходят там, где наибольшая нагрузка на горный ландшафт. Образуются новые селевые бассейны. Сход – эпизодический.

Классификация по мощности (по перенесенной твердой массе):

– Мощные (сильной мощности), с выносом более 100 тыс. м 3 материалов. Бывают один раз в 5-10 лет.

– Средней мощности, с выносом от 10 до 100 тыс. м 3 материалов. Бывают один раз в 2–3 года.

– Слабой мощности (маломощные), с выносом менее 10 тыс. м 3 материалов. Бывают ежегодно, иногда несколько раз в году.

Классификация селевых бассейнов по повторяемости селей характеризует интенсивность развития или его селеактивность. По частоте схода селей можно выделить три группы селевых бассейнов:

– высокой селевой активности (с повторяемостью один раз в 3–5 лег и чаще);

– средней селевой активности (с повторяемостью один раз в 6-15 лет);

– низкой селевой активности (с повторяемостью один раз в 16 лет и реже).

Классифицируются сели также и по их воздействию на сооружения:

– Маломощный – небольшие размывы, частичная забивка отверстий водопропускных сооружений.

– Среднемощный – сильные размывы, полная забивка отверстий, повреждение и снос бесфундаментных строений.

– Мощный – большая разрушительная сила, снос мостовых ферм, разрушение опор мостов, каменных строений, дорог.

– Катастрофический – полное разрушение строений, участков дорог вместе с полотном и сооружениями, погребение сооружений под наносами.

Иногда применяется классификация бассейнов по высоте истоков селевых потоков:

– высокогорные. Истоки лежат выше 2500 м, объем выносов с 1 км 2 составляет 15–25 тыс. м 3 за один сель;

– среднегорные. Истоки лежат в пределах 1000–2500 м, объем выноса с 1 км 2 составляет 5-15 тыс. м 3 за один сель;

– низкогорные. Истоки лежат ниже 1000 м, объем выносов с 1 км 2 менее 5 тыс. м 3 за один сель.

Табл 1. Классификация селей на основе первопричин возникновения

20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут в Северной Осетии по руслу реки Геналдон вниз по течению в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка протяженностью пять километров, толщиной от 10 до 100 метров и шириной 200 метров, объемом 21 миллион кубометров. При движении ледовой массы образовался селевой поток протяженностью 11 км, толщиной 5-10 и шириной около 50 метров, объемом 10–12 миллионов кубометров.

Погибли 19 человек, 106 человек считаются пропавшими без вести. Сель остановился примерно в семи километрах южнее населенного пункта Гизель. В результате стихийного бедствия полностью разрушен трехэтажный нежилой корпус санатория «Кармадон», база отдыха Северо-Осетинского государственного университета, база отдыха республиканского министерства юстиции, линии электропередачи протяженностью 1,5 километра, очистные сооружения санатория, скважины водозабора.

В населенном пункте Кармадон ледниковая масса накрыла до 15 домов. Сход ледника вызвал бурный паводок на реке Гизельдон. В Кармадонском ущелье работала группа Сергея Бодрова-младшего, снимавшего фильм «Связной».

Как подготовиться к селюОбычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы изучите эти места по маршруту своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. У застигнутого селевым потоком практически нет шансов спастись. Можно только избежать селевого потока. При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

Как действовать при селевом потокеПри угрозе обвала, селя, оползня, если времени на эвакуацию нет, плотно закройте двери, окна, вентиляционные и другие отверстия. Отключите электричество, воду, газ. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалите из дома и по возможности захороните в ямах или погребах.

В случае экстренной эвакуации самостоятельно выходите на безопасные возвышенные места (маршрут эвакуации должен быть изучен заранее). С собой необходимо брать документы, запас продуктов питания, воды, одежды и медикаментов. Возможна ситуация, когда люди, здания и сооружения оказываются на поверхности движущегося оползневого потока. В такой ситуации, покинув помещения, следует продвигаться по возможности вверх и, действуя по обстановке, остерегаться при торможении оползня скатывающихся с тыльной его части глыб, камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей.

После окончания обвалов, оползней и селей, перед возвращением в свои дома необходимо убедиться в отсутствии повторной угрозы. Поскольку эти явления происходят в горных районах, куда внешняя помощь из-за разрушения дорог зачастую приходит с опозданием, спасшиеся люди должны немедленно приступить к розыску и извлечению пострадавших, оказанию им первой медицинской помощи, к расчистке дорог и первоочередным восстановительным работам.

Действия после схода селевого потокаОкажите помощь пострадавшим и содействие формированиям, разбирающим завалы и заносы по пути движения селя и в местах выноса основной массы селя. Если Вы пострадали – постарайтесь оказать себе доврачебную помощь. Пораженные участки Вашего тела, по возможности, нужно держать в приподнятом положении, наложить на них лед (мокрую материю), давящую повязку. Обратитесь к врачу.

2.4. Защита населения при угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов

Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонах, должно знать очаги, возможные направления и характеристики этих опасных явлений. На основе данных прогноза до жителей и предприятий заблаговременно доводится информация об опасности относительно выявленных оползневых, селевых, обвальных очагов и возможных зон их действия, о периодах прохождения селевых потоков, а также о порядке подачи сигналов об угрозе возникновения этих явлений. Такое раннее информирование людей о возможных очагах стихийного бедствия снижает воздействие стрессов и паники, которые могут возникнуть в последующем при передаче экстренной информации о непосредственной угрозе этих явлений.

Население этих опасных горных районов обязано проводить мероприятия по укреплению домов и территории, па которой они возведены, а также участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и других защитных от оползней и селей инженерных сооружений.

Первичная информация об угрозе оползней, селей и обвалов поступает с оползневых и селевых станций, партий и постов гидрометеослужбы. Важным является то, чтобы эта информация была доведена но назначению своевременно. Оповещение населения по поводу этих стихийных бедствий проводится установленным порядком посредством сирен, радио и телевидения, а также посредством местных систем оповещения, непосредственно связывающих подразделения гидрометеослужбы МЧС Республики Узбекистан с населенными пунктами, размещенными в угрожаемых зонах.

При угрозе оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества из угрожающих зон в безопасные места.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.