Полная версия

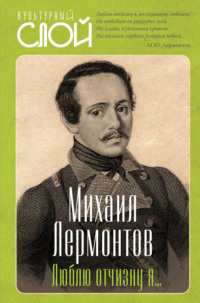

Герой нашего времени. Поэмы. Стихотворения

Гореть, играть для тленья и могил…

Хоть все возьмет могильная доска,

Их пожалеет смерти злой рука;

Их луч с небес, и, как в родных краях,

Они блеснут звездами в небесах!

Кавказу

Кавказ! далекая страна!

Жилище вольности простой!

И ты несчастьями полна

И окровавлена войной!..

Ужель пещеры и скалы

Под дикой пеленою мглы

Услышат также крик страстей,

Звон славы, злата и цепей?..

Нет! прошлых лет не ожидай,

Черкес, в отечество свое:

Свободе прежде милый край

Приметно гибнет для нее.

Утро на Кавказе

Светает – вьется дикой пеленой

Вокруг лесистых гор туман ночной;

Еще у ног Кавказа тишина;

Молчит табун, река журчит одна.

Вот на скале новорожденный луч

Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,

И розовый по речке и шатрам

Разлился блеск, и светит там и там:

Так девушки, купаяся в тени,

Когда увидят юношу они,

Краснеют все, к земле склоняют взор:

Но как бежать, коль близок милый вор!..

«Прости, мой друг!.. как призрак я лечу…»

Прости, мой друг!.. как призрак я лечу

В далекий край: печали я ищу;

Хочу грустить, но лишь не пред тобой.

Ты можешь жить, не слыша голос мой;

Из всех блаженств, отнятых у меня,

Осталось мне одно: видать тебя,

Тот взор, что небо жалостью зажгло.

Всё кончено! – ни бледное чело,

Ни пасмурный и недовольный взгляд

Ничем, ничем не омрачат!..

Меня забыть прекрасной нет труда, —

И я тебя забуду навсегда;

Я мучусь, если мысль ко мне придет,

Что и тебя несчастие убьет,

Что некогда с ланит и с уст мечта

Как дым слетит, завянет красота,

Забьется сердце медленней, свинец

Тоски на нем – и что всему конец!..

Однако ж я желал бы увидать

Твой хладный труп, чтобы себе сказать:

«Чего еще! желанья отняты,

Бедняк – теперь совсем, совсем оставлен ты!»

Челнок

Воет ветр и свистит пред недальной грозой;

По морю, на темный восток,

Озаряемый молньей, кидаем волной,

Несется неверный челнок.

Два гребца в нем сидят с беспокойным челом,

И что-то у ног их под белым холстом.

И вихорь сильней по волнам пробежал,

И сорван летучий покров.

Под ним человек неподвижно лежал

И бледный, как жертва гробов;

Взор мрачен и дик, как сражения дым,

Как тучи на небе иль волны под ним.

В чалме он богатой, с обритой главой,

И цепь на руках и ногах,

И рана близ сердца, и ток кровяной

Не держит опасности страх;

Он смерть равнодушнее спутников ждет,

Хотя его прежде она уведет.

Так с смертию вечно: чем ближе она,

Тем менее жалко нам свет;

Две могилы не так нам страшны, как одна,

Потому что надежды здесь нет.

И если б не ждал я счастливого дня,

Давно не дышала бы грудь у меня!..

Отрывок

На жизнь надеяться страшась

Живу, как камень меж камней,

Излить страдания скупясь:

Пускай сгниют в груди моей.

Рассказ моих сердечных мук

Не возмутит ушей людских.

Ужель при сшибке камней звук

Проникнет в середину их?

Хранится пламень неземной

Со дней младенчества во мне.

Но велено ему судьбой,

Как жил, погибнуть в тишине.

Я твердо ждал его плодов,

С собой беседовать любя.

Утихнет звук сердечных слов:

Один, один останусь я.

Для тайных дум я пренебрег

И путь любви и славы путь,

Все, чем хоть мало в свете мог

Иль отличиться, иль блеснуть;

Беднейший средь существ земных,

Останусь я в кругу людей,

Навек лишась достоинств их

И добродетели своей!

Две жизни в нас до гроба есть.

Есть грозный дух: он чужд уму;

Любовь, надежда, скорбь и месть:

Все, все подвержено ему.

Он основал жилище там,

Где можем память сохранять,

И предвещает гибель нам,

Когда уж поздно избегать.

Терзать и мучить любит он;

В его речах нередко ложь;

Он точит жизнь, как скорпион.

Ему поверил я – и что ж!

Взгляните на мое чело,

Всмотритесь в очи, в бледный цвет;

Лицо мое вам не могло

Сказать, что мне пятнадцать лет.

И скоро старость приведет

Меня к могиле – я взгляну

На жизнь – на весь ничтожный плод —

И о прошедшем вспомяну:

Придет сей верный друг могил,

С своей холодной красотой:

Об чем страдал, что я любил,

Тогда лишь будет мне мечтой.

Ужель единый гроб для всех

Уничтожением грозит?

Как знать: тогда, быть может, смех

Полмертвого воспламенит!

Придет веселость, звук чужой

Поныне в словаре моем:

И я об юности златой

Не погорюю пред концом.

Теперь я вижу: пышный свет

Не для людей был сотворен.

Мы сгибнем, наш сотрется след,

Таков наш рок, таков закон;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.