Полная версия

Страсти по адмиралу Кетлинскому (Собрание сочинений)

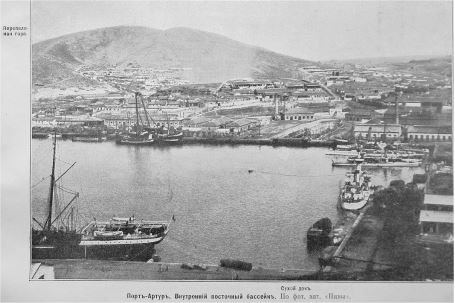

Порт-Артур, 1904 г.

По сигналу «…принять бой на якоре» японской бомбардировке должны были ответить броненосцы с наиболее дальнобойной артиллерией «Пересвет» и «Победа», а также «Ретвизан», на который возлагалось управление стрельбой. 9 марта во время второй бомбардировки Порт- Артура японские броненосцы «Фудзи» и «Ясима» сами попали под огонь «Ретвизана» и «Победы». После накрытия одним из залпов (всего русские выпустили 29 снарядов) противник поспешил прекратить бомбардировку и отойти».

Заметим, что Кетлинский несколько раз упоминается в знаменитом романе А. Степанова «Порт-Артур», причем упоминается исключительно положительно.

31 марта при выходе на рейд флагманский броненосец «Петропавловск» подорвался на минной банке и затонул. При этом погиб вице-адмирал Макаров и большинство офицеров его штаба. В числе других на «Петропавловске» погиб и флагманский артиллерийский офицер эскадры капитан 2 ранга А.К. Мякишев. На эскадре воцарилось всеобщее уныние. Прибывший в Порт-Артур после гибели Макарова наместник адмирал Алексеев, первым делом сформировал новый штаб эскадры. Оценив несколько кандидатов на должность флагманского артиллериста, он остановился на лейтенанте Кетлинском, как на специалисте наиболее соответствующем столь ответственной должности. На этом для Кетлинского закончилась его служба на «Ретвизане» и началась служба в должности флагманского артиллериста морского походного штаба наместника на Дальнем Востоке. Разумеется, что такое повышение для молодого лейтенанта было весьма лестным, однако и ответственность возлагалась огромная. Одно дело руководить артиллерией одного корабля, и совсем иное целой эскадры, да еще сразу в боевых условиях, когда не может быть права на ошибку. В это время Кетлинский знакомится и с флаг-капитаном наместника капитаном 1 ранга Эбергардом. Знакомство это сыграет впоследствии огромное значение в жизни нашего героя, определив окончательный вектор его судьбы.

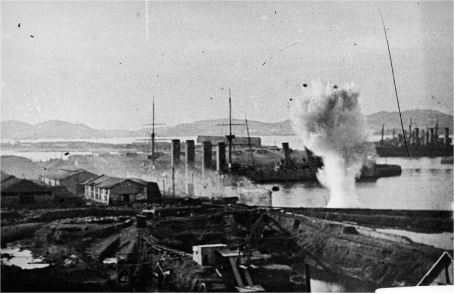

Крейсер Баян и минный заградитель Амур под обстрелом в Порт-Артуре, 1904 год

Наиболее дружеские отношения в этот период сложились у Кетлинского со средним, из братьев Черкасовых – Василем. Тот служил старшим артиллеристом на броненосце «Пересвет» и был у Кетлинского, что называется, «правой рукой». Старший из братьев Анатолий совсем недавно погиб в Кронштадте при испытаниях подводной лодки «Дельфин», а младший Петр служил там же в Порт-Артуре на миноносце «Властный».

Вскоре японцы начали высадку десанта буквально в сотне километрах от Порт-Артура. Наместник Алексеев немедленно выехал в Мукден, поручив эскадру, до прибытия ее нового командующего вице-адмирала Скрыдлова, начальнику своего походного штаба контр-адмиралу Витгефту. Назначенного новым начальником штаба наместника Эбергарда, Алексеев забрал с собой. Что касается Витгефта, то, при вступлении в должность, он многозначительно сказал своим штабным офицерам: «Жду от вас господа не только содействия, но и совета. Я – не флотоводец…»

А обстановка у Порт-Артура быстро менялась в худшую сторону. Всего в 60 милях от главной базы флота шла ускоренная высадка противника. Все ждали атаки десантных сил.

Однако контр-адмирал Витгефт, поднявший свой флаг на броненосце «Севастополь», вместо того, чтобы хоть как-то противодействовать японскому десанту, созвал совещание флагманов в командиров кораблей, где вместо плана ожидавшейся атаки предложил собравшимися обсудить… план разоружения эскадры с целью усиления сухопутной обороны крепости.

Участвовал Кетлинский и на совместном совещании с сухопутным командованием, где было решено флоту всеми силами содействовать сухопутной обороне Порт-Артура, оставив на броненосцах лишь 305 и 254-мм пушки для перекидной стрельбы, а остальные снять вместе с личным составом на береговые батареи.

Всего Кетлинскому было приказано снять с кораблей 12 152-мм и 22 75-мм орудий. Но это было только начало. Уже через три дня адмирал Витгефт телеграммой доложил наместнику, что на сухопутные батареи флотом передано и устанавливается 20 152 мм и 34 75-мм орудий. Корабли разоружались с неимоверной быстротой.

Адмирал Витгефт, будучи опытным штабным работником, не мог не понимать, что только полное и безраздельное господство над морем японского флота делало возможным какие-либо активные действия японских экспедиционных армий в Маньчжурии и на Квантуне. Не мог он не понимать и того, что его действия, обрекая эскадру на бездействие, самым катастрофическим образом сказываются на её боеготовности. Снятие орудий с кораблей подействовало на матросов и офицеров угнетающе. Думается, что Кетлинский, да и другие флагманские специалисты не раз говорили об этом командующему, но, увы, безрезультатно.

Тем временем Кетлинский вместе с артиллерийским инженером полковником Шульцем догадались наведаться в береговой флотский арсенал, где к своему удивлению обнаружили вполне пригодные 210-мм и 120-мм орудия, которые после небольшого ремонта и были установлены на береговых батареях. В обмен на это Кетлинскому удалось вернуть с фортов часть 152-мм орудий на броненосцы.

1 мая минный заградитель «Амур» под командованием капитана 2 ранга Иванова скрытно поставил на пути движения японской эскадры минное заграждение, на котором на следующий день подорвались и затонули сразу два японский броненосца «Хацусе» и «Яшима».

Известие о подрыве на минном заграждении сразу двух японских броненосцев вызвало на эскадре небывалый боевой порыв. И матросами, и офицерами овладело мгновенное и иступленное желание выйти на рейд и вступить в бой с неприятелем. «На рейд! На рейд! Раскатать остальных! – кричали и бесновались кругом… – вспоминал очевидец. – Как я верил тогда, так верю и теперь – их бы «раскатали!»

Но Витгефт ограничился высылкой в море лишь двух отрядов миноносцев, которые были легко отогнаны огнем японских крейсеров.

К середине мая обстановка под Порт-Артуром резко осложнилась. Японская армия вышла на подступы к крепости. Возник вопрос о задачах флота в условиях осады. К этому времени поврежденные броненосцы были уже почти отремонтированы.

Ранним утром 10 июня наша эскадра вышла из гавани Порт-Артура. Но надежда командующего застать противника врасплох не сбылась. Японский командующий адмирал Того успел стянуть к Порт-Артуру все возможные силы. И хотя преимущество японцев было минимальным – четыре броненосца и четыре броненосных крейсера против шести русских броненосцев и одного броненосного крейсера – в момент, когда эскадры уже сблизились и готовы были открыть огонь, Витгефт приказал повернуть обратно. Адмирал Того тоже счел за лучшее не преследовать противника и отвернул в открытое море.

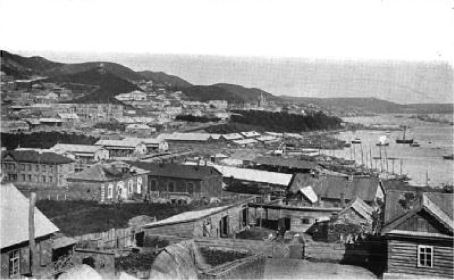

Владивосток, 1904 г.

Изменившаяся ситуация заставила командующего эскадрой созвать в этот день совещание. Из трёх поставленных на обсуждение вариантов действия эскадры: прорыв во Владивосток, поиск японского флота и решительное с ним сражение, содействие всеми имеющимися силами сухопутной обороне – был избран последний. Большинством голосов признавалось, что флот является одним «из главных факторов защиты» крепости, а потому должен принять в ней «самое активное участие». Прорываться же во Владивосток и вступить в бой с противником, не считаясь с его численностью, надо лишь в крайнем случае, «когда наступит необходимый момент». На непременном выходе флота настаивал лишь командир броненосца «Севастополь» капитан 1 ранга Н.О. Эссен.

15 мая, по праву старшего соплавателя, к В.К. Витгефту обратился старший офицер крейсера «Диана» В.И. Семёнов. В своей записке он, хотя и оправдывал передачу корабельных пушек для усиления сухопутной обороны, провидчески указывал на неизбежность гибели флота, если он свяжет свою судьбу с судьбой осаждённой крепости.

Другую записку (для обсуждения на совещании 20 мая) подготовил флагманский штурман лейтенант Н.Н. Азарьев. В своей записке он высказывался за прорыв во Владивосток.

В.К. Витгефт эту записку на совещании не огласил, но на новом совещании высших чинов флота 23 мая Н.О. Эссен в своём, оказавшемся единственным, особом мнении, снова подчеркнул, что «события не ждут, терять драгоценное время не следует». Вопреки общему решению выходить по готовности всех кораблей, он считал, что «выходить надо немедленно». «Полагаю, что даже выход неполной нашей эскадры повлияет на ход событий и задержит движение японской армии». Подводя итоги прошедших совещаний, флагманский артиллерист эскадры лейтенант К.Ф. Кетлинский в записке на имя командующего от 31 мая 1904 года призывал отрешиться от всех частных задач, покончить с пренебрежительным отношением к японцам, признав в них серьёзного и умелого противника, и сосредоточить все усилия на глобальной задаче овладения морем. Для этого надо «собраться с силами», «вооружить полностью все боевые суда» и, насколько позволит время, подготовиться к предстоящим вскоре действиям. Так, на заканчивающей ремонт «Победе» из всей артиллерии (не считая башенных орудий) осталось лишь пять 75 мм. Две 6" пушки можно вернуть с батареи литера Б, установить ещё 8 6", 15 75-мм и 10 47-мм. Всего на корабли эскадры требовалось вернуть 18 6", 31 75-мм и 20 47-мм пушек.

При этом К.Ф. Кетлинский напомнил о том, «как скоро забывается то, чему учились… Конечно, создать эскадру в неделю нельзя, но пока приводится в порядок материальная часть, многое можно сделать вчерне». Записка содержала и перечень орудий, которыми можно пополнить вооружение кораблей и сопоставление сил, которое при бое на отступлении даже при наиболее полном составе японского флота, который принимал Витгефт (4 броненосца, 6 броненосных крейсеров, 5 крейсеров 2 класса), обеспечивало их практическое равенство: по 10 12" и 10" пушек; 45 японских и 42 русские пушки калибра 6" и 8". Флагманский артиллерист отмечал, что при удачном выборе курса за нашей эскадрой будет большое преимущество в удобствах стрельбы и совсем устранена минная опасность. «В бой надо идти, но только с такими силами, чтобы это был бой, а не бойня; чтобы на каждое погибшее судно приходилось бы не менее одного японского». В конце записки он делал единственно правильный вывод: «Мы сделали всё для Артура, что могли, что должны были сделать, а теперь, когда исправление судов близится к окончанию, мы должны взяться за выполнение главной задачи флота и приложить все усилия, чтобы добиться в этом успеха».

Тем временем, японская осадная армия подошла к Порт-Артуру и началась непосредственная осада крепости. Утром 25 июля совершенно неожиданно по эскадре открыла огонь уже японская осадная артиллерия. Первой дуэль с японскими батареями начала «Победа», затем к ней присоединился «Пересвет» и «Ретвизан». В результате несколько орудий противника были подавлены. Однако ответным огнем японцев был накрыт «флагманский «Цесаревич» и ранен сам Витгефт.

В тот же день пришел приказ адмирала Алексеева незамедлительно прорываться во Владивосток.

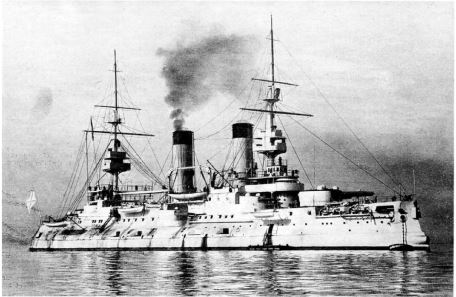

Эскадренный броненосец «Цесаревич»

Утром следующего дня адмирал Витгефт собрал флагманов, командиров кораблей и штаб, сообщив, что в ближайшие дни эскадра, согласно высочайшего повеления, эскадра выйдет в море с целью прорыва во Владивосток.

* * *Утром 28 июля 1904 года Тихоокеанская эскадра вышла на внешней рейд. Свой флаг контр-адмирал Витгефт держал на головном броненосце «Цесаревиче». Там же находился и его штаб. Там же был, разумеется, и Кетлинский. В 9. 00 на флагманском «Цесаревиче» был поднят сигнал «Флот извещается, что Государь Император повелел идти во Владивосток».

Вскоре к востоку от русской эскадры показались главные силы противника во главе с флагманским броненосцем «Миказа». Преимущество было целиком на стороне японцев, но исход боя должен был решить поединок главных сил, где силы противников были почти равны.

Первым в 12.20 открыл огонь по «Цесаревичу» японский броненосный крейсер «Ниссин», через несколько минут ему ответил «Пересвет». Так начался бой, который вошел в историю, как бой в Желтом море, начался. Первое время, довольно удачно уклоняясь от маневров японского флота, Витгефт упорно держал курс в Корейский пролив. Наши корабли успешно стреляли, поражая противника. В ответ им тоже же доставалось. Так головной «Цесаревич» получил попадания шести крупнокалиберных снарядов, но, ни один из них не пробил брони. Получил некоторые повреждение и «Ретвизан».

В конце концов, контр-адмирал Витгефт блестяще переиграл Того в маневре, обеспечив своей эскадре, наивыгоднейшие условия стрельбы и открытый путь во Владивосток. Японские броненосцы несли тяжелые повреждения. Но, выйдя из боя и уклонившись вправо, адмирал Того затем поспешил вдогонку уходившей русской эскадре, постепенно ее нагоняя.

К этому времени контр-адмирал Витгефт, убедившись, что концевой броненосец «Полтава» не в состоянии держать установленный 15-узловый ход и что от противника ему не уйти, осознал, что вскоре предстоит новый бой. Собрав на мостике флагманского «Цесаревича» свой штаб, Витгефт поставил перед ним вопрос о возможных вариантах действий эскадры в сложившихся условиях. Большинство офицеров отмолчалось. Тогда слово взял лейтенант Кетлинский. Его предложение было вполне разумным и грамотным. Учитывая выгодное расположение артиллерии на русских броненосцах, позволявшее вести сильный кормовой огонь, и то, что противник находился в роли догоняющего, Кетлинский предложил принять бой на отходе в строю фронта, переведя противника за корму, для чего эскадре надлежало выполнить два поворота на восемь румбов – первый вправо «последовательно» и второй – влево «все вдруг». При этом русская эскадра получала значительное превосходство в артиллерии, которого она была лишена, ведя бой на параллельных курсах. Как знать, прими тогда Витгефт предложение Кетлинского, и судьба эскадры, а вместе с ней и судьба всей русско-японской войны могла сложиться совершенно иначе. Но выслушав своего флагманского артиллериста, Витгефт его предложение отклонил. Командующий желал иного – затянуть начало нового боя до близкой уже темноты, а ночью уже окончательно оторваться от японцев. О том, кто из двоих прав – контр-адмирал или лейтенант, историки спорят до сегодняшнего дня.

Далее события развивались следующим образом. Адмирал Того настиг нашу эскадру к 16 часам, сблизившись с концевой «Полтавой». Около 17 часов "Цесаревич" попал под плотный огонь, получая одно за другим попадания крупнокалиберных снарядов. Адмирал Витгефт, желая сбить пристрелку противника, увеличил ход и отвернул вправо. В это время, видя, что японцы вот-вот накроют броненосец, Кетлинский предложил Витгефту перейти в боевую рубку или хотя бы на верхний мостик, куда меньше залетали осколки. Сославшись на то, что в боевой рубке и без него тесно, Витгефт отказался, заявив, что ему «все равно, где помирать».

Примерно, через 5-10 минут после того, как японцы пристрелялись к «Цесаревичу», взрыв 305-мм снаряда, попавшего в фок-мачту, буквально смел с мостика штаб командующего эскадрой. Тело самого контрадмирала Витгефта было практически уничтожено взрывом. Осколками снаряда и кусками мачты были убиты: флагманский штурман лейтенант Азарьев, флаг-офицер мичман Эллис, три матроса, ранены флаг-офицеры лейтенант Кедров, мичман Кушинников. По роковой случайности был ранен и начальник штаба контр-адмирал Матусевич, к которому должно было перейти командование. В момент взрыва он спускался с верхнего мостика с докладом командующему.

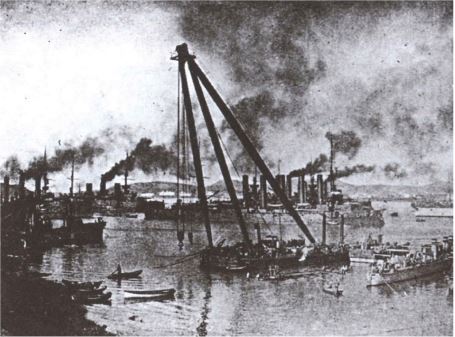

Внутренний рейд Порт-Артура

Получив сообщение о гибели командующего и ранении начальника штаба, командир «Цесаревич» капитан I ранга Иванов решил «вести бой дальше сам и во избежание могущего быть расстройства» не сообщать эскадре о гибели адмирала.

Но капитан 1 ранга Иванов не мог, разумеется, заменить командующего, и единственное, что ему оставалось делать – следовать прежним курсом. Японцы, тем временем, продолжали нагонять нашу эскадру, неся при этом от нашего огня так же большие потери. Так, когда очередной наш снаряд поразил «Миказу», адмирал Того лишь чудом остался жив. Не меньшие потери несли и наши.

Вскоре противники снова сблизились на дистанцию наиболее эффективного артиллерийского огня. Сражение достигло своей кульминационной точки. Ни одна из сторон все еще не могла получить перевеса.

…Солнце уже клонилось к горизонту, и его лучи хорошо освещали русскую эскадру. Ничего похожего на расстройство её боевого порядка или на тяжелые повреждения кораблей заметно не было. Наши корабли по- прежнему продолжали отвечать огнем на огонь и упорно следовать своим курсом. Было очевидно, что дальнейшее продолжение сражения уже теряло какую-либо перспективу для адмирала Того. Ему пора было выходить из боя…

И тут в ход сражения еще раз вмешался его величество случай. Ход всех дальнейших на море, а может и всей войны в целом, определило попадание лишь одного снаряда!

В 17.45 в просвет боевой рубки «Цесаревича» ворвался вихрь осколков снаряда крупного калибра, взрыв которого и решил исход боя. Все находившиеся в этот момент в боевой рубке были убиты или ранены. Погибли старший штурманский офицер Драгичевич-Никшич, рулевой старшина, несколько нижних чинов, получили тяжелые ранения и потеряли сознание командир корабля I ранга Иванов, флагманский артиллерийский офицер лейтенант Ненюков, старший минный офицер лейтенант Пилкин, флагманский артиллерийский офицер Кетлинский и все нижние чины, находившиеся на своих постах. Осколками снаряда был поврежден рулевой привод, а так как за несколько минут до попадания, руль был положен немного вправо для удержания корабля на курсе, то броненосец начал описывать циркуляцию.

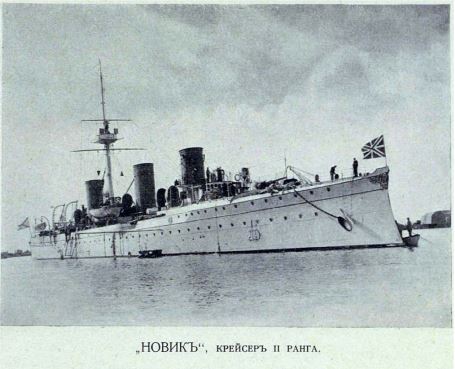

Все, произошедшее дальше, уже не раз уже описано историками. Потеря управления флагманского корабля вызвала полный хаос среди наших кораблей. Общее управление было нарушено. Младший флагман контрадмирал Ухтомский и командиры броненосцев не поняли друг друга, в результате чего эскадра распалась. Большая часть кораблей повернула обратно в Порт-Артур, меньшая направилась в нейтральные порты. На прорыв пошел лишь крейсер «Новик», да и тот смог дойти лишь до южной оконечности Сахалина.

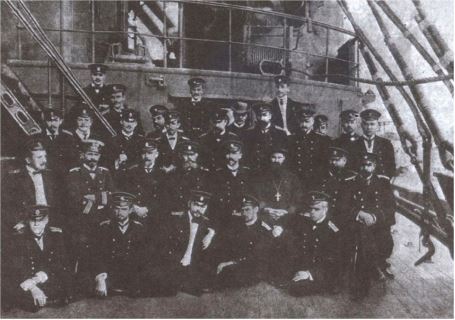

Офицеры «Цесаревича» и штаба эскадры в Циндао. Аейтенант К. Кетлинский – второй слева в третьем ряд

Тем временем оставишиесмя в живых офицеры «Цесаревича» собрались на совещание. Писатель А.Н. Степанов в своем знаменитом романе «Порт- Артур» так описал описал его: «Налетевший туман скрыл броненосец от вражеских взглядов.

«Цесаревич» остался один. На норд-осте, в направлении уходящей эскадры, слышалась учащенная стрельба легкой артиллерии. Было видно, что японские миноносцы продолжали преследовать ее.

В наступившей темноте броненосец некоторое время двигался по неизвестному курсу, – все компасы на нем были испорчены. Пользуясь временным затишьем, Шумов собрал на мостик старших специалистов корабля, которые все были ранены, и начал советоваться с ними о дальнейшем. При свете ручного электрического фонарика по карте приблизительно определили местонахождение корабля: почти в ста милях к юго-востоку от Артура.

Первым высказал свое мнение флагманский артиллерист лейтенант Кетлинский:

– Я полагаю, что при наличных повреждениях нам до Владивостока не добраться и необходимо вернуться в Артур.

– Сейчас попасть туда еще труднее, чем во Владивосток, так как на подступах к нему нас ожидают десятки японских миноносцев, от которых мы не сможем ни уйти, ни отбиться, – возразил минный офицер лейтенант Пилкин.

– Остается одно – пробираться в нейтральный порт, там починиться насколько возможно и затем идти во Владивосток, – решил Шумов.

В наступивших сумерках «Цесаревич» повернул в нейтральный китайский порт Циндао, куда вскоре и пришел. Там броненосец был интернирован до конца войны. Вместе с командой броненосца был интернирован и раненный лейтенант Кетлинский.

Из послужного списка К.Ф. Кетлинского: «Участвовал в сражениях 26 и 27 января, 10 11 и 26 февраля 1904 года, 9 марта, 2 апреля 1904 года, обстреливаниях с моря японских позиций в мае, июне и июле 1904 года, выход и траления японских мин 10 июня, в морском бою 28 июня 1904 года, контужен был 26 февраля 1904 года и получил ожоги, 16 мелких ран в бою 28 июля 1904 года».

Крест «За Порт-Артур», которым был награжден К.Ф. Кетлинский

Там в Циндао Кетлинский получил горестные известия о падении Порт- Артура и о Цусимском погроме, о кровопролитном Мукденском сражении и о революционной смуте в России… К маю 1905 года на "Цесаревиче" из прежнего состава офицеров (люди убывали на лечение после ранений, в отпуск, в командировки, на другие корабли) оставались лишь один представитель штаба – флагманский артиллерист К.Ф. Кетлинский и 12 строевых офицеров. Тот факт, что Кетлинский не воспользовался ранением для того, чтобы бросить корабль и укатить в Россию, делает ему честь. Далеко не все из офицеров остались до конца со своими матросами, особенно штабные. Только после окончания войны лейтенант Кетлинский смог вернуться в Россию.

Глава третья

Помни войну!

По возвращении из Циндао в Россию, Кетлинский прибыл в Петербург. Сразу же после возвращения из Китая он женится. Избранницей бравого лейтенанта стала 22-летняя милая девушка Ольга, дочь флотского офицера, перешедшего на гражданские суда, выпускница бестужевских курсов, романтичная и увлеченная литературой.

Командир отдельного практического отряда Черного моря контр-адмирал Цывинский Г. Ф.

Помимо всего прочего Ольга Леонидовна прекрасно играла на рояле и очень хорошо пела. К занятиям музыки она относилась очень серьезно и являлась любимой ученицей знаменитого композитора Скрябина. А написанная ей опера «Разбойники» вызвала настоящую сенсацию. Знакомы они были еще до отъезда Кетлинского на Дальний Восток и теперь, после его возвращения, наконец, решили связать свою судьбу.

С новыми назначениями на флоте, который только что потерял большую часть корабельного состава, в то время было очень плохо, но для такого высококлассного артиллериста, да еще со столь уникальным боевым опытом, как Кетлинский, должность, разумеется, нашлась. Известного артиллериста пригласил к себе командир отдельного практического отряда Черного моря контр-адмирал Цывинский. В решении Цывинского иметь старшим артиллеристом вверенного ему отряда своего земляка, можно усмотреть элемент землячества. Возможно, что, в какой-то мере, все так и обстояло. Ранее, как мы знаем поляка Кетлинского поддерживал его земляк Щенснович, теперь от него эстафета перешла к Цывинскому. Учитывая дружеские отношения между Щенсновичем и Цывинским, я не исключаю, что именно с подачи Щенсновича, Кетлинский и попал на Черноморский флот. Однако все же выбор Цывинского был продиктован не только желанием иметь в подчинении земляка-поляка. На тот момент командира практического артиллерийского отряда Черноморского фота занимали совсем иные мысли. А потому и Кетлинского он пригласил не просто так.

Дело в том, что Порт-Артур и Цусима выявили столь серьезную проблему для военно-морского флота, как организация централизованного огня на больших дистанциях, без которых линейный корабль был неспособен достойно сражаться с противником, к тому же без решения данной проблемы само его дальнейшее его развитие, как мощнейшего из артиллерийских кораблей, представляется достаточно смутно.

Так называемые «артиллерийские опыты», призванные внести ясность в суть централизованной стрельбы, частично реализованной адмиралом Того в Цусимском сражении и неосвоенной нами, сразу по завершении русско- японской войны были поручены видному специалисту контр-адмиралу Цывинскому. Помимо всего прочего для занятий этим вопросом у Цывинского была и своя личная причина. В Цусимском сражении на броненосце «Бородино» именно от централизованного организованного огня японских броненосцев погиб его старший сын мичман Евгений Цывинский. Поэтому решение данного вопроса стало для убитого горем отца-адмирала вопросом его долга перед памятью о сыне. Первые шаги по изучению данной проблемы Цывинский начал на Балтике, а затем осенью 1906 года поднял флаг над эскадрой Черноморского флота, скандально известной до этого исключительно своими «революционными подвигами». Русский флагман справился с задачей уже в 1907 году. До него в мировых флотах господствовали представления о дистанциях решительного морского боя линейных кораблей в пределах не более 42–46 кабельтовых – для больших не существовало даже стрельбовых таблиц. Цывинский же научил свою эскадру стрелять, начиная с 107–112 кабельтовых, эффективно, за 3–4 минуты, проводя пристрелку и в течение последующих 5–7 минут выполняя огневую задачу полностью. При этом эскадра маневрировала на самом полном ходу.