Полная версия

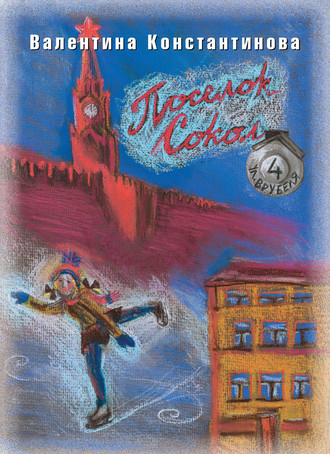

Поселок Сокол. Врубеля, 4

«Я училась и на Юре, и в Югоренке, и на Огоньке. Жила и на квартирах, и в интернатах», – писала Ирина.

Ира помнит, как ее родители и она впервые добирались на Огонек. От Ыныкчана до Югоренка ехали и на грузовых машинах, где было возможно, и на лодках, и на лошадях. Отец оставил жену и дочку в зимовье на противоположном от Югоренка берегу, а сам пошел через Юковский перевал на Огонек.

После ледохода отправился на лодке в Югоренок. На обратном пути отец Иры тащил лодку за веревку вверх по Юдоме. «Мы сидели с мамой в лодке, как барыни, – вспоминает Ира. Я хорошо помню, как одну ночь ночевали на берегу. Развели костер, кипятили чай и ели американскую тушенку. Потом папа наломал много веток и настелил нам постель. Мы с мамой легли спать, а он сидел у костра. Костер потрескивал, и было так хорошо! Через какое-то время папа вдруг насторожился, прислушиваясь, подошел к нам и шепотом сказал, чтобы мы быстро прыгали в лодку, а сам моментально залил костер, покидал вещи в лодку, и мы поплыли на другой берег. Когда отплыли от берега метров сто, увидели, как на наше место вышли человек пять или шесть «зэков». Они что-то громко кричали. Папа выстрелил в воздух из ружья, вроде, как предупредил. Когда переплыли Юдому, там уже мама с папой тащили лодку вместе. Это был 1946 год».

Удивительно то, что и Ирина вспоминает о своем таежном детстве, так же, как и Алексей Китлинский, как и Владимир Шишкин из Перми, как и Олег Платонов из Калининграда, как и я сама. Привожу дословно выдержку из этого же письма:

«Какие были времена!! Какое было счастье, какое было прекрасное детство! Трудное, но прекрасное. Помню, как рубили лед на нашем ручейке – Жаре, таскали его домой, таяли, а потом пили чай с ягодами. И он был такой вкусный!»

Удивительно, просто трудно понять, почему мы теперь вспоминаем, что были необыкновенно счастливы тогда? Мы же говорим об этом совершенно искренне. Может, оттого, что у нас после войны у всех были отцы, еще очень молодые и здоровые? Может, оттого, что переносили неимоверно суровые зимы, и были счастливы, что сидим в тепле и пьем горячий чай с брусникой или голубикой?

И еще хочется рассказать об одном событии, связанном с Огоньком. Год назад Миля Силантьева (Лагуткина) из Ачинска попросила меня попробовать отыскать ее одноклассницу и подругу Свету Соколову. Миля написала, что в начале шестидесятых она получала письма от Светы из г. Щигры Курской области, где она жила с родителями. Отец Светы тогда работал, как написала мне Миля, на местном фосфорном заводе, а Света заканчивала среднюю школу. Затем Света со второй попытки поступила в Ленинградский медицинский институт, а сама Миля за прошедшие десятки лет неоднократно меняла место жительства от Омской области до Иркутской. Миля на всякий случай написала мне то, что помнила от адреса Светы Соколовой: «Курская область, г. Щигры, фосфорный завод, улицу не помню».

Мне ничего не оставалось делать, как отправить письмо почти так, как чеховский Ванька Жуков – «На деревню дедушке Константину Макарычу». Я направила письмо в администрацию фосфорного завода. Буквально через три-четыре дня я услышала в телефонной трубке незнакомый женский голос:

– Здравствуйте, вас беспокоит Мшенская Галина Александровна из Щигров. Я прочитала Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о семье Соколовых…»

Ну, что тут скажешь, кроме того, что народ наш необыкновенный – душевный, отзывчивый?

Совершенно незнакомая мне женщина рассказала, что фосфорный завод давно закрыт, так как был выработан местный карьер, поставлявший сырье заводу. Галина Александровна опросила уже много людей, ранее работавших на этом заводе, но никто из них не знал Соколовых. «Но я буду продолжать искать людей, которые работали на заводе в 60-е годы и могли знать кого-либо из Соколовых», – сказала Галина Александровна.

Я до глубины души была тронута искренним желанием Галины Александровны помочь мне отыскать того, кого я и сама никогда не видела, кроме как на фотографиях, присланных мне Милей из Ачинска.

Вскоре Галина Александровна ошеломила меня совершенно невероятной новостью. Она нашла в Щиграх подругу Светы Соколовой. Оказалось, что Света Соколова, теперь Светлана Митрофановна Амосова, проживает в Усть-Илимске Иркутской области и работает там педиатром. Получилось так, что Миля Силантьева и ее школьная подруга Света Соколова уже много лет живут совсем недалеко друг от друга. Минувшим летом Миля сообщила, что переписываются со Светой и намереваются вскоре встретиться.

А у меня среди знакомых людей появилась замечательная русская женщина Мшенская Г. А., – энергичная, дружелюбная и жизнерадостная, с которой я с удовольствием поддерживаю связь. В июле 2008 г. она приезжала ко мне в гости с тринадцатилетней внучкой Наташей, как две капли воды похожей на свою очень молодую бабушку.

Мы поддерживаем связь и со всей семьей Ельцовых, которых так неожиданно для самих себя отыскали два года назад в д. Малое Уварово, что находится в Коломенском районе в нескольких километрах от нашей Индустрии. Мы регулярно встречаемся с ними и почти в каждый выходной или праздничный день разговариваем по телефону с Галиной Михайловной Зубцовой. Она – жена Юры и невестка Любы Ельцовой, с которыми мы ехали в одной теплушке летом 1948 г., направляясь со своими родителями в отдаленные районы страны, или «на край света», как говорили тогда женщины-попутчицы.

Часть II

Новая жизнь

«На пятые сутки мы сошли на перроне Ярославского вокзала. Мама плакала, отец немедленно закурил, как только ступил на московскую землю. Навстречу нам бежали все Деевы: тетя Нюша, дядя Яша, Нина Сережа. Начиналась новая для нас жизнь. Для меня совершенно новая и с новыми людьми…» Так закончилась наша дорога из далекого таежного поселка Огонек, которого уже нет на карте почти тридцать лет. Так заканчивалась и моя книга «Дорога на край света».

От тех, кто прочитал книгу, особенно от родственников и хорошо знакомых людей, последовали вопросы по ее содержанию, предложения написать о том, что же было дальше по возвращении в Москву. Поупиравшись несколько месяцев, отказываясь от таких предложений, я начала потихоньку «сдаваться»: может, попробовать, может, осилю написать еще и о московских своих одноклассниках, с которыми не только училась, но общаюсь последние два десятка лет. Написать о них, о наших учителях, написать о том, что пока еще удерживает память.

Сегодня дважды звонила моя одноклассница, а последние сорок лет и моя родственница – Рая Царькова. Звонила и «наша Наташа», или «мать Тереза», как мы еще называем ее между собой. Во многом благодаря именно ей мы все знаем друг о друге – и радостное, и грустное. Мы приучились за многие годы «сбрасывать» на Наташу Голубеву все, что нас беспокоит и что нас радует. А Наташа в ответ то радуется за нас, то слегка попеняет, как, например, недавно в парке имени 50-летия Октября внушала мне, что я неправа в размолвке с собственной дочерью. «Я не узнаю тебя, Валя, – выговаривала она мне. – Как ты могла сказать такое?!» «Посмотри, посмотри мне в глаза и скажи, что ты ведь неправа», – теребила меня наша классная предводительница.

О новых своих одноклассниках расскажу попозже.

А пока наша семья вернулась из ссылки, хотя пять лет назад сослан был лишь наш отец «в отдаленные районы страны». Первая моя поездка в Москву с мамой была в ноябрьские праздники 1947 г., а сейчас был конец 1953 г. В отличие от первой моей поездки в Москву, в этот раз дорогу от Ярославского вокзала до Большого Ново-Коптевского проезда, до дома, в котором жила семья маминой средней сестры Анны, не помню совершенно. Запомнила только, как она, перецеловав всех нас поочередно, критически осматривала нашу одежду и обувь. Для московского ноября месяца мы были одеты, конечно, очень живописно: все в валенках, в ватных брюках, я в дубленом полушубке, который был моей гордостью на Огоньке, а теперь был прокомментирован тетей Нюшей с улыбкой, что «теперь такие в Москве не носят».

На голове у папы «восседала» старая лопоухая беличья шапка, которую кто-то оставил на вешалке в коридоре гостиницы в Якутске, взамен новой папиной, сшитой огонекским скорняком накануне нашего отъезда с прииска.

Зато незабываемым остался обед у тети Нюши. Я уже рассказывала, как мы сели в скорый поезд «Владивосток-Москва» в Красноярске практически без еды. Вагон-ресторан был не по карману моим родителям, а поезд останавливался лишь в больших городах, да к тому же Новосибирск, Тюмень и Молотов (нынешнюю Пермь) мы миновали ночью. Папа выбегал на перрон городов, в которых поезд стоял 10–15 минут и возвращался с какой-нибудь добычей. Однажды принес горячей картошки, два соленых огурца и буханку хлеба. Пир был роскошным.

В Кирове, когда поезд стал набирать скорость, мама вдруг побелела: наш кормилец-то не вернулся. Она выскочила из купе, к заднему тамбуру. Казалось, прошла целая вечность, когда мама снова оказалась в дверном проеме купе, а из-за ее спины – улыбающееся лицо отца. «Что, испугались? – спросил он. – Зато посмотрите, что я принес». И на вагонном столике он развернул кулек из старой газеты, в котором оказался винегрет. Это из-за него он чуть не отстал от поезда. Но зато хлеба он не принес. Помню, мы жадно набросились на этот винегрет, состоявший большей частью из мелкой картошки, сваренной в кожуре и нарезанной на кусочки. Картошка была едва окрашена в свекольный цвет. Капусты в этом винегрете также было маловато, а огурцов мы не обнаружили вовсе. Съев этот винегрет без хлеба, мы вскоре начали жаловаться друг другу на тошноту.

А обед у тети Нюши показался нам царским: щи со свининой, огромный таган жареной картошки, магазинные котлеты, показавшиеся нам необыкновенно вкусными, и домашние соленые бочковые огурцы! Вот на эти огурцы мы и набросились, как с голодного мыса. Тетя Нюша несколько раз подкладывала нам в общую тарелку горку соленых огуречных кружков, которые тут же исчезали. Ведь огурцов мы не пробовали больше пяти лет – ни свежих, ни соленых.

После обеда родители рассказали, как мы добирались с Огонька и почему так долго. Отвечали на вопросы тети Нюши и дяди Яши о том, как мы зимовали такие холодные зимы. Сам собой возник вопрос, что будем делать дальше, где теперь будем жить?

Документами о досрочном освобождении отцу предписывалось вернуться на прежнее место жительства и сделать отметку о прибытии. Родителям страшно не хотелось возвращаться в Гололобово, ставшее теперь для них символом их несчастья. Этот вопрос их беспокоил тогда больше всего.

Тетя Нюша осознавала, что понадобится время для решения вопросов, связанных с определением места проживания, покупки какого-либо жилья, устройством отца на работу и т. д. Она понимала, что у меня как старшеклассницы пропущено уже три недели учебного времени. Приведя свои доводы, тетя Нюша предложила на время устройства родителей оставить меня у них и отправить учиться в ближайшую женскую школу. В 1953–54 учебном году школы в Москве были еще с раздельным обучением – женские и мужские. Мне предстояло учиться в женской средней школе № 149, находящейся недалеко от трамвайной остановки «Поселок Сокол».

И еще один вопрос волновал тетю Нюшу: в чем я пойду в школу? По ее словам, в валенках и овчинном полушубке идти в школу нельзя. На следующий день тетя Нюша и мама стали распарывать мамино зимнее пальто, чтобы перешить из него пальто для меня. Предполагалось, что мама будет теперь носить мой полушубок.

Мамино пальто было суконное, ярко-зеленого цвета, с черным каракулевым воротником. Через полтора дня пальто для меня было готово. Помню, как правая пола во время ходьбы все время откидывалась вправо, обнажая мое колено. В этом пальто я проходила три зимы, и только в начале зимы 1957 г. родители купили мне новое пальто василькового цвета с блестящими цигейковыми светло-коричневым воротником и манжетами. Пальто было с поясом и накладными карманами. Тогда же была куплена мне и серая шляпа из искусственного каракуля с полями в форме валика.

На Огонек я отправила два письма – Миле и Олегу, в которых сообщила, что буду учиться в Москве, а также по какому адресу слать мне письма.

В один из последних ноябрьских дней 1953 г. тетя Нюша повела меня в 9-й класс московской школы. По дороге в школу я узнала от своей тети, что широкая улица, ведущая к школе, называется Волоколамское шоссе.

– Она начинается от трамвайной остановки «Поселок Сокол» и идет в сторону Волоколамска, – сказала тетя Нюша.

– Такая длинная? – удивилась я.

– Да нет. Когда выедешь из Москвы эта улица становится обычным шоссе. Там уже нет ни трамваев, ни троллейбусов. А вон пищевой институт, – сказала тетя Нюша, показывая на здание справа.

– А вот Сережина школа № 147. Это мужская школа, а ты будешь учиться в женской школе.

Так я впервые узнала, что в Москве девочки и мальчики учатся раздельно. Очень хотелось задать вопрос «Почему?», но тетя в это время сказала:

– Вот, видишь, написано: «Московский авиационный институт». Это МАИ, так мы его называем. Здесь ты будешь переходить улицу. Сначала нужно посмотреть налево… – и тетя подробно проинструктировала меня, как пересечь Волоколамское шоссе, чтобы не попасть ни под машину, ни под трамвай.

Мы благополучно перешли улицу и вошли под арку огромного, как мне показалось, дома и через такую же арку вышли со двора и свернули направо.

– А вот и твоя школа, – весело сказала тетя и показала на кирпичное здание.

– Московская общеобразовательная женская школа № 149 – прочитала я на голубой вывеске.

Справа от этой вывески на жестяном круге был написан адрес школы: «Ул. Врубеля, д. 4».

Эта школа сильно отличалась от двух моих прежних школ. Она была четырехэтажной, с огромными окнами, большим залом и раздевалкой.

Мы вошли в кабинет директора школы – Комаровой Клавдии Михайловны, женщины очень строгой, как мне показалось. Я была в зеленом пальто и в новых ярко-красных зимних ботинках. Клавдия Михайловна удивилась, что новая ученица приехала из очень уж далеких от Москвы мест, но, увидев в дневнике за I четверть оценки, большинство из которых было «пятерками», отправила меня в 9 «Б» класс.

В этом классе я проучилась недолго. Из учителей успела запомнить лишь Ефросинью Петровну, учительницу по английскому языку. Ее урок был в нашем классе на третий день моей учебы в московской школе. Она вплыла в класс – довольно крупная, полноватая, особенно в нижней части тела, и, заметив новую ученицу, что-то произнесла, глядя на меня. Я сидела, подперев левой рукой щеку, и внимательно смотрела ей в лицо. Девочка, сидевшая за моей спиной, ткнула меня в спину. Я оглянулась:

– Ты чего?

– Отвечай! – сказала та шепотом.

– Что? – ответила я, недоумевая.

– Как тебя зовут!

Я встала и произнесла:

– Валя Погодина.

– А почему отвечаешь по-русски? – спросила учительница.

– Я по-английски не умею.

– А какой же ты язык изучала?

– Английский, но только первую четверть в этом году. Мы успели изучить только алфавит.

Ефросинья Петровна (ее имя я узнала из записки, которую вскоре передала мне сидевшая позади меня девочка) сделала «круглые» глаза:

– Где же ты, дорогая, училась?

– На прииске Огонек в Якутии – ответила я.

– Как же тебя приняли в московскую школу (она голосом усилила значение слова «московскую», выразительно взглянув на меня) с такой периферии? – почти возмущенно произнесла учительница.

Что такое «периферия» я не имела понятия. Вскоре последовал очередной толчок мне в спину, и та же девочка передала мне записку. Я осторожно развернула ее и прочитала: «На перемене подойди к Ефросинье Петровне и спроси, кого она тебе порекомендует репетитором».

Два последних слова были для меня «чужеземными», особенно слово «репетитор». На Огоньке мы «репетировали» стихи, песни, гимнастические упражнения к праздникам и даже целые спектакли.

Я сидела и зубрила про себя мудреную фразу: «Ефросинья Петровна, кого Вы мне порекомендуете репетитором?» Урок проходил мимо моего сознания. Девочки что-то отвечали по-английски, Ефросинья Петровна поправляла их тоже по-английски.

Со страхом я ожидала конца урока и, как только прозвенел звонок, подошла к учительскому столу и, запинаясь, произнесла ту самую фразу, страшно покраснев при этом. Сердце мое заколотилось в груди, готовое выпрыгнуть из нее.

А Ефросинья Петровна неожиданно дружелюбно ответила: «Хорошо, я поговорю с Ириной Ефимовной, может, она согласится позаниматься с тобой». Ирина Ефимовна сама подошла ко мне на следующий день и сказала, что будет заниматься со мной два раза в неделю по часу. И назвала тариф – двадцать рублей в час.

Никаких проблем не было у меня на уроках русского языка и литературы, математики, физики, истории. Но на первом же уроке по химии я поняла, что химию я знаю примерно так же, как английский язык. На Огоньке мы начали изучать химию во второй половине учебного года в 8 классе. За две четверти прогнали материал шестого и седьмого классов, а в девятом классе начали изучать программу восьмого класса. Учительнице, по всей видимости, по моему лицу было понятно, что я нахожусь в полном недоумении, о чем идет речь на уроках химии, и к доске она меня не вызывала.

Даже на уроках географии, которых и было-то всего лишь, кажется, по одному в неделю, у меня были свои трудности. Ответив домашнее задание, я не могла показать на карте то, что мне было предложено: месторождения медных руд в нашей стране. На Огоньке у нас была лишь карта полушарий Земли. На этом уроке я получила вторую в жизни «тройку». Первую получила в третьем классе. Нина Петровна Гроздова при всей ее любви ко мне как прилежной ученице с удовольствием влепила мне трояк за диктант, в котором я написала: «Старик седел на берегу и ловил рыбу».

Прошел первый месяц моей учебы в новой школе, он же оказался и концом второй четверти.

После зимних каникул через неделю учебы в школе я оказалась в институте Склифософского. Там глубокой ночью хирурги показали мне мой червеобразный отросток – аппендикс. Почему я оказалась в «Склифе» – непонятно.

В тот день, придя из школы, я села обедать с тетей Нюшей и Сережей. Тетя Нюша попросила передать ей чайник. Я протянула его через стол и вдруг охнула. «Ты что?» – спросила тетя Нюша. «Больно вот здесь», – и я показала, где больно.

Тетя Нюша немедленно повезла меня к хирургу в поликлинику, которая тогда находилась на площади Марины Расковой. Из этой поликлиники нас отвезли в Боткинскую больницу, а оттуда – уже под самый вечер – в Институт Склифосовского.

У меня и девочки-украинки Маши взяли кровь на анализ, сделали обеим косметическую подготовку к операции. Потом через некоторое время у Маши сделали забор крови повторно. «А у меня?» – спросила я. «А ты, наверное, домой поедешь», – ответила мне лаборантка. А еще через час-полтора в нашу небольшую палату вкатили каталку и предложили мне улечься на нее.

– Мне сказали недавно, что мне не будут делать операцию, – пыталась я восстановить истину.

– Ложись давай, не разговаривай! Докторам, наверно, виднее, кого оперировать. Лейкоцитоз у тебя высокий, – сердито сказала женщина в белом халате и добавила:

– Рубашку-то сними! Да не бойся, через три дня домой пойдешь, – уже миролюбиво сказала она.

И меня вкатили в операционную. Я впервые в жизни была в настоящей операционной. В два ряда стояли операционные столы с огромными лампами над ними, в которых отчетливо отражался живот оперируемого. Хирург и его ассистент, весело переговариваясь между собой, чем-то холодным намазали правую часть моего живота, сделали один укол, который напоминал пчелиный укус, а каждый последующий становился все менее ощутимым. Потом послышался скрип скальпеля и голос: «Кожица-то тоненькая, как на курчонке – сама ползет».

В это время в моем ряду, в двух столах правее от меня, кричала молодая женщина. Грудной женский голос пытался увещевать ее:

– Лена, как тебе не стыдно! Вон посмотри: девочке делают такую же операцию, как и тебе, а она лежит – улыбается. А тебе ведь 27 лет!

Лена повернула голову в мою сторону, сердито взглянула на меня и снова заорала благим матом.

На следующий день ко мне подошла няня и спросила: «Тебе утку дать?» Я утвердительно кивнула головой, т. к. уже видела, какой предмет в больнице называют «уткой». Эта «утка» простояла подо мной целые сутки безрезультатно.

При обходе женщина-доктор обнаружила, что у меня твердый и горячий живот. На ее вопросы я отрицательно мотала головой: нет, не было никакого «стула».

– А чего же ты молчишь? – сердилась на меня доктор, – на тот свет, что ли, захотела?

– А меня не чистили перед операцией, – ответила я.

– Как это – не чистили? Что ты болтаешь, такого не бывает!

Я рассказала, как собирались делать операцию моей соседке по палате, а увезли меня.

Доктор резко встала и ушла, но вскоре вернулась с катетром в руках. Через две-три минуты мне жить стало легче. «А чистить-то, видно, и нечего было: пообедать-то я не успела», – подумала я.

Еще через день мне разрешили вставать. Институт был переполнен больными. Я лежала в «красном уголке» хирургии, где разместили тридцать два человека послеоперационных больных. В первый же свой день, когда мне разрешили вставать и осторожно ходить, я познакомилась с двумя молодыми женщинами – Галинами. Одна из них была москвичка, а другая – из Украины, но жила уже в Москве восемь лет. С этой Галиной я познакомилась, когда потихоньку продвигаясь между близко стоявшими друг к другу кроватями, я увидела необычную картину. На одной из стоявших в глубине «красного уголка» кроватей молодая женщина пила компот, сначала набирая его в рот и подержав там две-три секунды, выливала в воронку, вставленную в резиновую трубку, уходившую к ней под рубашку. «Выпив» таким способом несколько глотков, остатки компота она вылила сразу в воронку. Я остановилась, как вкопанная, а женщина, улыбаясь, сказала:

– Вот мы и пообедали!

В моих глазах стоял немой вопрос «Почему?», и женщина показала мне грудь, которая была, как тельняшка – в полоску, но только из узких полосок кожи с неровными от рубцов краями – результат от многочисленных операций, которые пришлось перенести этой неунывающей женщине. По ее словам, в Склифо-совском ей сделали за восемь лет двадцать восемь операций! Я мысленно отсчитала от пятидесяти четырех восемь лет. Значит, беда с ней случилась в 1946 году.

Гале в тот роковой день исполнилось двадцать лет, и именно в тот день должна была быть ее свадьба.

Она прибежала с работы домой пораньше, в четыре вечера. Нужно было подготовить стол к свадьбе: сварить картошку, почистить селедку, сделать винегрет. От быстрой ходьбы ей захотелось пить. В это время мама Гали что-то торопливо стирала в большом алюминиевом тазу. Рядом на краю стола стояла эмалированная кружка с водой. Галя быстро поднесла кружку ко рту и сделала большой глоток под душераздирающий крик матери: в кружке был каустик!

В войну и в первые послевоенные годы каустик, концентрированную щелочь, использовали из-за отсутствия мыла при стирке белья.

В тот вечер вместо свадьбы Галя оказалась на больничной койке в районной больнице, откуда на следующий день ее доставили самолетом в Москву – в институт Склифосовского. У нее были обожжены гортань, пищевод, часть желудка и кожные покровы на грудной клетке. В тот день, когда я увидела Галю, ее готовили к очередной операции. В этот раз ей должны были сделать пищевод из отрезка ее тонкой кишки, а пользоваться им она начнет позднее, когда заживут рубцы. Тогда и компот Галя будет пить через рот, а не через фистулу в желудке.

А ее молодой человек, с которым не состоялась свадьба в тот злосчастный вечер, приехал через некоторое время к ней в Москву, устроился кочегаром в котельной, которая отапливала институт. Галя между операциями работала дворником. Между операциями и дочку родила. Жили они все трое при институте, в небольшой служебной комнате…

Я стояла и слушала Галю – молодую красивую женщину, рассказывавшую такую драматическую историю своих последних восьми лет, что даже мне, шестнадцатилетней, было понятно, какой здоровый и сильный дух сидит в этом жизнерадостном человеке. Я невольно сравнила ее с той Леной, ровесницей Гали, кричавшей в операционной, как будто ей голову отрезали, а не аппендикс.

В этот момент я увидела, как в открывшуюся дверь «красного уголка» входит женщина, похожая, как две капли воды, на мою маму. Женщина, поворачивая голову то влево, то вправо, вглядывалась в людей, лежавших на кроватях, пытаясь кого-то отыскать.

«Боже, так это ведь и в самом деле моя мама! Как же она сюда попала? Ведь к нам никого не пускают, у нас карантин», – подумала я, и, придерживая шов рукой, поковыляла ей навстречу.

Мы обнялись, обе прослезились, и она рассказала, что тетя Нюша прислала телеграмму о том, что мне сделали операцию.

– Как же тебя пропустили-то? Ведь у нас карантин из-за гриппа, – спросила я. Оказалось, что маме удалось пройти к главному врачу, который, не выдержав маминых слез, разрешил ей короткое свидание со мной.