Полная версия

ОМмажи

Михаил Погарский

ОММАЖИ. Книга поэм и очерков

© Михаил Погарский, 2020

© Пётр Казарновский, предисловие, 2020

© Русский Гулливер, 2020

© Центр современной литературы, 2020

Двенадцатикрылые поэмы, или пролегомены к оммажам

Эта книга писалась около пяти лет. Каждая поэма была посвящена тому или иному писателю, поэту, философу, композитору, который был мне близок и интересен. Некоторые поэмы вошли в книги, каталоги выставок, арт-объекты и livre d’artiste, а некоторые публикуются здесь впервые. Хронологически первой была написана поэма, посвящённая Велимиру Хлебникову «Орнитолог» (2015), за ней последовал «Птицелов» (2015) – Эдуарду Багрицкому, а через год появилась поэма «Разброд планет» (2016) – Николаю Гумилёву. Все поэмы, вошешие в эту книгу, написаны по принципу венка сонетов, когда последняя строка одного стиха становится первой следующего, а самый последний стих закольцовывается с первым. Первые строки всех стихов выстраиваются в самостоятельное стихотворение – это стих-содержание, поэтический код, узелки из синтагм, связующие поэму в единую круговую цепь. В какой-то момент я понял, что и все четырнадцать поэм также связаны незримыми нитями, и первые строки всех поэм выстроились в стансы, формообразующие весь цикл оммажей. 12 первых строк сложились в три четверостишья, и две строки стали своеобразными лексическими скобками, обрамляющими центральные стансы.

Я не случайно отказался от формы сонета и выбрал двенадцатистрочную (двенадцатикрылую) структуру поэм. 12 – для меня очень важное число. В своё время я начал делать программу 12+12, в каждом проекте которой участвовало 12 художников из России + 12 художников из той или иной страны. В рамках этой программы были осуществлены следующие проекты: «Жизнь и смерть» (Россия/Италия); «Дети моря (сезоны)» (Россия/ Великобритания); «Будущее бумаги» (Россия/Украина); «Музыка книги» (Россия/Германия-Австрия); «Вино и сны искусства» (Россия/Нидерланды).

12 – число странное и магическое. Во-первых, это суперфакториал магического числа 3 (то есть произведение трёх первых факториалов) 1!×2!×3! = 12. Во-вторых, это, пожалуй, одно из самых мистических, символических и магических чисел! Исстари двенадцать использовалось для самых различных подсчётов, поскольку очень удобно было считать большим пальцем фаланги других, а на четырёх пальцах их ровно 12. Отсюда и возникла двенадцатиричная система исчисления, а благодаря ей мы имеем 12 часов дня и 12 ночи, 12 месяцев, 12 знаков зодиака и 12-годичный цикл китайского и японского календарей, связанных с двенадцатилетним периодом обращения Юпитера вокруг Солнца. В-третьих, в большинстве всех религий число 12 фигурирует как одно из базовых чисел. Это и Пантеон из 12 олимпийских Богов. И 12 колен Израилевых (с их символом – двенадцатиугольной звездой Давида). И 12 сыновей исламского пророка Исмаила. И 12 учеников-апостолов Иисуса. И 12 столпов манихейской веры. И 12 ступеней колеса Сансары. В пантеон германоскандинавской мифологии, помимо старшего бога Одина, также входят 12 богов. Разумеется, магическое число оставило свой след и реальной истории. Здесь мы найдём и 12 пэров Франции, 12 рыцарей круглого стола, и в красноармейские патрули в революционном Петрограде также ходили по 12 человек, что послужило толчком к написанию поэмы Блока «Двенадцать».

В-четвёртых, 12 играет очень важную роль не только в религии, мифологии, истории и литературе. Но и в физике, математике, геометрии. Модель физики элементарных частиц основана на числе 12! На сегодняшний день открыты 12 бозонов, 12 лептонов и 12 кварков, из которых и состоит всё наше мироздание. В трёхмерном эвклидовом пространстве можно поместить максимум 12 непересекающихся шаров единичного радиуса, касающихся данного шара единичного радиуса! Существует ровно 12 различных гексиамондов (фигур, состоящих из 6 правильных треугольников).

В-пятых, нашим телом (и духом?) также руководят 12 пар черепных нервов, а наше сердце защищают 12 пар рёбер.

В шестых, в музыке число 12 также одно из основополагающих. 12 – это минимальное количество людей для создания хора. Октава содержит 12 полутонов. В теории музыки существует 24 тональности. А фонетический язык содержит 24 (12+12) фонемы (18 согласных и 6 гласных).

Ну и наконец, по одной из последних космологических теорий вся наша вселенная – это замкнутый сам на себя двенадцатигранный додекаэдр. И возможно, именно отсюда и вытекают все магические свойства числа двенадцать.

Я увязал название этого двенадцатикрылого цикла со священным звуком Ом (санскр.

В соответствии с ведийским наследием считается, что звук Ом был первым проявлением не явленного ещё Брахмана, давшим начало воспринимаемой Вселенной, произошедшей от вибрации, вызванной этим звуком. В данном случае вибрации звука Ом стали камертоном, по которому настраивалось звучание всех поэм.

Михаил Погарский12.03.2020Теоретическое ок(н)о

Собрание поэм Михаила Погарского со стихотворными ПОСВЯЩЕНИЯМИ – явление исключительно книжное: все адресаты нашего автора созидали в явном стремлении прочь от данности, факта, непререкаемости, и Погарский «переводит» эти поиски на своего рода «научно-поэтический» язык. Здесь уместно вспомнить, что на рубеже XIXXX в. Рене Гилем была провозглашена «научная поэзия», цель которой заключалась в синтезировании рациональных открытий науки с поэтическими интуициями, когда был воскрешен интерес к синестезии, не утихающий и до сих пор. Почти во всех «оммажах» Погарского этот интерес воплотился в сложные философско-поэтические построения. Все авторы, к которым он обращается, отмечены поиском новых миров, смыслов, созвучий, очертаний… Масштабы их умозрений и игр с эмпирикой стремительно менялись – как внутри отдельного творческого акта, так и в процессе земной жизни; как в размерах земной жизни, так и в выходе на иные уровни. Именно осознать эти уровни, свести их в упорядоченные – за счёт ритма и рифмы – ряды пробует автор книги. Песчинка и галактика, мелкая поступь и скорость света, опьянение и рефлексия, бабочка и монах, кабинет расчёта и игровое поле эксперимента – есть это у героев Погарского, есть это и в этой книге, но, кажется, одними бинарными соединениями здесь не ограничивается… В том, что книга носит название «Оммажи», сказалась особая традиция художественного, художнического, мира, ведь Михаил Погарский – художник, строитель книги: оммажами в этом мире называют не столько подражания, сколько знаки почитания, обожания. Автор приглашает принять участие в своеобразном метафизическом перформансе: место действия – воображаемый планетарий, на распахнутых поверхностях которого с разной частотой пройдут волны, сигналы, импульсы, образы и знаки; всё это напоминает некий мистериальный расплыв и, вместе с тем, сплав стихий, устремлённых к своей чистоте. В задачу считывающего эти зыбкие значения – а в помощь ему автор посылает многочисленные пояснения и комментарии, обойтись без которых иногда сложно (да и само их чтение весьма полезно), – входит уверенно следовать за автором-путеводителем, чтобы не заблудиться в лабиринте кажущихся абстракций, на самом же деле – сущностей.

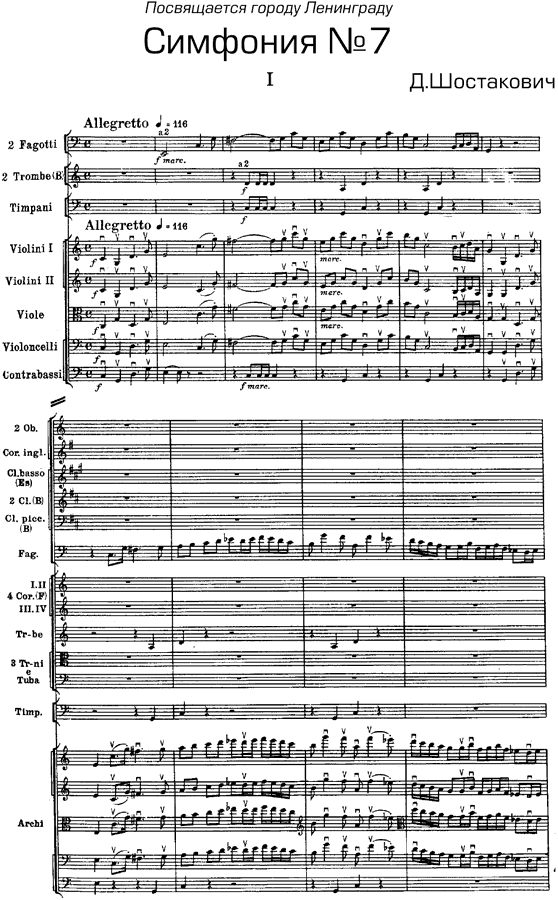

Пётр КазарновскийДмитрий Шостакович

(12 [25] сентября 1906, Санкт-Петербург – 9 августа 1975, Москва) – выдающийся русский композитор и пианист.

Дмитрий Шостакович родился в Санкт-Петербурге, в доме № 2 по Подольской улице. В 1915 году он поступил в гимназию Марии Шидловской, и этом же году, прослушав оперу Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», он решает посвятить свою жизнь музыке. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мать, а потом он обучается в частной музыкальной школе И.А. Гляссера.

Занимаясь у Гляссера, он достиг определённых успехов в фортепианном исполнительстве, однако педагог не разделял интерес своего ученика к композиции, и в 1918 году Дмитрий оставил его школу. Осенью 1919 года Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию, где под руководством М.О. Штейнберга, изучал гармонию и оркестровку, а контрапункт и фугу – у Н.А. Соколова. Его дипломной работой стала Первая симфония. Премьера этой симфонии состоялась 12 мая 1926 года (впоследствии этот день Шостакович будет праздновать как свой день рождения). В 1927 году на Первом Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, где композитор исполнил и свою собственную сонату, получил почётный диплом. Необычный талант музыканта во время своих гастролей в СССР заметил немецкий дирижёр Бруно Вальтер. Услышав Первую симфонию, Вальтер попросил Шостаковича прислать партитуру ему в Берлин; зарубежная премьера симфонии состоялась в Германии 22 ноября 1927 года.

Опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Н.С. Лескова, написанная в 1930–1932 годах, первоначально была принята с восторгом, но вскоре подверглась разгрому в советской печати, а сам композитор попал в опалу.

В первые месяцы войны Шостакович жил в Ленинграде, где начал работать над 7-й симфонией – «Ленинградской», работа была закончена уже в эвакуации в Куйбышеве. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. 19 июля Седьмая симфония была исполнена в США под управлением Артуро Тосканини. А уже, 9 августа 1942 симфония прозвучала в блокадном Ленинграде под руководством Карла Элиасберга.

В 1948 году было опубликовано постановление Политбюро, в котором Шостакович, наряду с другими советскими композиторами, был обвинён в «буржуазном формализме», «пресмыкательстве перед Западом» и «декадентстве». Он был признан профнепригодным, лишён звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий и уволен.

В 1950-м композитор участвовал в качестве члена жюри в Конкурсе имени И.-С. Баха в Лейпциге. Шостакович был настолько вдохновлён атмосферой города и музыкой И.-С. Баха, что по приезде в Москву приступил к сочинению двадцати четырёх Прелюдий и Фуг для фортепиано.

В 1950-е годы он создаёт вокальные циклы на стихи М.И. Цветаевой и Микеланджело.

В последние годы своей жизни Шостакович сильно болел, страдая от рака лёгких. Кроме этого, у него было заболевание, связанное с поражением мышц ног, – боковой амиотрофический склероз. Дмитрий Шостакович умер в Москве 9 августа 1975 года (ровно через 33 года с момента исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде), он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Жизнь Шостаковича похожа на маятник, признание сменялось опалой, беспечная жизнь суровой жестокостью века-волкодава. Шостакович по знаку зодиака весы и поэтому сам тоже почти всю жизнь раскачивался, как маятник. Он был вольным музыкантом, а судьба затягивала его в организационное болото всевозможных союзных и партийных организаций. Возможно, именно из-за этого конфликта Шостакович под конец жизни довольно много пил. Но все перипетии его жизни остались за бортом истории, а гениальная музыка жива и, наверное, переживёт века. Лично меня из всего его богатейшего наследия больше всего заставляет дрожать 7-я симфония, именно ей в первую очередь и посвящена поэма «Колокольный храм».

Шостакович пояснял, что в 7-й симфонии война понимается им как… «историческая схватка… между разумом и мракобесием, между культурой и варварством, между светом и тьмой».

Колокольный храм

Долгая прозрачная симфония…Музыкальные штормы тревог…Шелест дождя на холодном ветру историиОткрывает созвучия первородных бунтующих нот!Стирается грань между звуком и светом,Тремоло метелей дрожит над Невой…Аккорды буранов сметают планету,Конкорды концертов парят над страной…Огромный, пронзительный, бурерождённыйВрывается мир в контрапункты судьбы,И, словно мелодия, стих осенённыйЧерешневым звоном ложится в листы…ДДолгая прозрачная симфония,Возможно, сломавшая ход войны…Ведь вослед её звукам отступала агония,И все понимали, что неизбежен приход весны…И пусть оркестранты дрожали от голода,Но бил барабанов тревожный бой,И в горькие ноты осаждённого городаКак ветер надежды врывался гобой…И белые птицы кружили стаями,И жизнь начинала иной виток!И отступали, дробились, таялиМузыкальные штормы тревог…ММузыкальные штормы тревогИзменяют пространство и время,Искривляют маршруты дорогИ ломают клише устремлений!Пассакальи торжественный тон[1]Начинает скупое движенье…То ли стих, то ли марш, то ли стон,То ли просто его отраженье! На весах-коромысле качается звук, Отмеряя то радость, то горе… и Начинается гулкий смятенный стук — Шелест дождя на холодном ветру истории…ШШелест дождя на холодном ветру истории,Песня кукушки, беспокойство, шум бурь…И в гимнах этой странной лесной ораторииПроступает неведомый, неземной сумбур[2]…Уже не мелодия, но её превышение —Выход за пределы восьми октав!Почти невозможное произведение,Где звуки взрываются, музыкой смерть поправ!И вот тогда начинается новая эра!И Ной-Композитор спускает плотВо вселенский хаос, где наша земная сфераОткрывает созвучия первородных бунтующих нот!ООткрывает созвучия первородных бунтующих нотПианист – пилигрим по иным мирам,Где гармония держит хрустальный свод,Под которым стоит колокольный храм!Где с амвона для паствы звучат стихи!Где теряют все смыслы и низ, и верх!Где Вергилий ведёт на свои кругиПо тернистым путям музыкальных вер!Где привычные ритмы идут на слом! Где пурга рассыпается в снег сонетом! Где сонатою грозной рокочет гром! И…Стирается грань между звуком и светом!ССтирается грань между звуком и светом!Космический поднят шлюз!Сегодня молитвой, псалмом, заветомЗвучит планетарный блюз!Сегодня в аллегро играют птицы!В адажио – гул песка!Сегодня уйдёт за разрыв страницыОтчаянье, боль, тоска!Сегодня поэт, музыкант, искательСчастливый идёт домой…И в ломкой рапсодии лунных капельТремоло метелей дрожит над Невой…ТТремоло метелей дрожит над Невой!Вода разбивает лёд!И где-то там, за седой волной,Вскрывается древний код!Вскрывается белый солярный шум,Сдувающий облака!И флейта неба тревожит умИз дальнего далека…И сочинитель набатных строфЗвенящие ставит меты…Поверх барьеров и катастрофАккорды буранов сметают планету!ААккорды буранов сметают планету!Вьюжит колокольный стон!Звонарь всю культуру зовёт к ответуЗа бред смертоносных войн!Нашествию чёрного зла и мрака,Безумию тёмных силОн возражает всей силой взмахаСвоих музыкальных крыл…К суду призывается диктатураИ весь социальный строй!И кружится в небе войны партитура[3],Конкорды концертов парят над страной…ККонкорды концертов парят над страной!Перкуссии бьют в набат!Симфония снежной густой пеленойВрывается в Ленинград!И в залпах орудий, литаврах битвГремит вселенский оркестр!Где еле слышная песнь молитвНесёт до конца свой крест…И где-то вдали заалел восход…И гром облаков, торжеством вспенённый,Свой бешеный рокот ведёт вперёд —Огромный, пронзительный, бурерождённый.ООгромный, пронзительный, бурерождённый,Какой-то забытый стук!Вскрывает затерянный, потаённыйСмысл, образ, оттенок, звук…И мечется, кружит, вьюжит, взметаетМистерия грозных лет…И жаждет, верит, творит, слагаетИные пути поэт…Маэстро в ветер швыряет нотыВ котёл всемирной борьбы…И, замирая на повороте,Врывается мир в контрапункты судьбы…ВВрывается мир в контрапункты судьбы!Сливаются в целое разные части…Сегодня мы с жизнью и смертью на «ты»!И падают звёзды на новое счастье…Играют валторны, стучит барабан!И чёрные тучи уходят на запад!Сегодня по всем музыкальным фронтамСимфония «Семь» начинает атаку!Шесть труб и тромбонов зовут рассвет!Звучит нота соль – сокращённое солнце!Сигналы зари подаёт кларнет…И, словно мелодия, стих осенённый…ИИ, словно мелодия, стих осенённыйВедёт за строкой строку,Пытаясь найти в тишине бездоннойУтраченную красоту…Ломаются смыслы, меняются страны!Жизнь бьётся на волоске.И лишь этот стих всё звучит неустанно,Пульсируя нотой в виске…Кружась в невозможном прорыве-зигзаге,Как снег заполярный чисты,Метафоры, образы, символы, знакиЧерешневым звоном ложатся в листы…ЧЧерешневым звоном ложится в листыЛитавр и тромбонов литая медь…А рядом у Ладожской мёрзлой верстыОт взрывов дрожит ледяная твердь…И сквозь канонаду, бомбёжку, смертьПо озеру вьётся живая нить.Сегодня обязательно нужно успетьПрорваться в блокаду, чтоб дальше жить!И город играет победный маршНа уличном вымерзшем ксилофоне…Звучит и мечется по площадямДолгая прозрачная симфония…Долгая прозрачная симфония…Музыкальные штормы тревог…Шелест дождя на холодном ветру истории,Открывает созвучия первородных бунтующих нот!Стирается грань между звуком и светом,Тремоло метелей дрожит над Невой…Аккорды буранов сметают планету,Конкорды концертов парят над страной…Огромный, пронзительный, бурерождённый,Врывается мир в контрапункты судьбы,И, словно мелодия, стих осенённыйЧерешневым звоном ложится в листы…2018Эдуард Багрицкий

(настоящая фамилия – Дзю́ бин, Дзюбан; 22 октября (3 ноября) 1895, Одесса – 16 февраля 1934, Москва) – русский поэт, переводчик и драматург.

За Эдуардом Багрицким, выведенным в повести Валентина Катаева «Алмазный мой венец» под именем «птицелов», ещё при его жизни прочно закрепился этот негласный псевдоним. Тема птиц пронизывает всё творчество Багрицкого. Им посвящены как отдельные стихотворения, так и многочисленные пассажи, разбросанные по самым разным стихам и поэмам. «Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц, – вспоминает Константин Паустовский. – В белённой известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрёпанные, как и все остальные птицы. Из клеток всё время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклёванных семян. На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги». Любил Багрицкий и охоту, но, по воспоминаниям друзей, охотником он был своеобразным, который не столько стрелял, сколько слушал и в «решающую минуту» пугал дичь, вызывая досаду спутников. Вот как вспоминает об одном охотничьем эпизоде Ефим Твердов: «Рано утром первого сентября мы вместе с несколькими охотниками вышли за околицу станции Няндома. К полудню дошли до Голубых озёр… начался перелёт уток… Я видел, как целое утиное семейство несколько раз проплывало близко от Багрицкого, но он почему-то не стрелял. Через несколько минут над утиным стадом взмыл огромный ястреб и молниеносно ринулся на уток. Багрицкий выстрелил влёт, чёрная птица перевернулась в воздухе и упала в тростник. Стая уток поднялась с воды и скрылась за протокой…»

Багрицкий и сам был чем-то похож на птицу. «Я увидел человека худого и лохматого, с длинными конечностями, с головой, склонённой набок, похожего на большую сильную птицу, – вспоминает его друг, писатель Лев Славин. – Круглые серые, зоркие, почти всегда весёлые глаза, орлиный нос и общая голенастость фигуры усиливали это сходство. Сюда надо прибавить излюбленный жест Багрицкого, которым он обычно сопровождал чтение стихов: он вытягивал руку вперёд, широко расставив пальцы и упираясь ими в стол. Его кисть, крупная, с длинными и сильными пальцами, напоминала орлиную лапу. Он косо глянул на меня из-под толстой русой пряди, свисавшей на невысокий лоб, и сказал хрипло и в нос: „Стихи любите?”

Он был полуодет, сидел, скрестив ноги по-турецки, и держал перед собой блюдце с дымящейся травкой. Он вдыхал дым. Мы застали Багрицкого в припадке астмы. Болезнь, впоследствии убившая его, была тогда несильной. Она не мешала ему разговаривать и даже читать стихи. Читал он хрипловатым и всё же прекрасным низким голосом, чуть в нос. Длинное горло его надувалось, как у поющей птицы. При этом всё тело Багрицкого ходило в такт стихам, как если бы ритм их был материальной силой, сидевшей внутри Багрицкого и сотрясавшей его, как пущенный мотор сотрясает тело машины…

Есть натуры закрытые, которые узнаёшь исподволь, Багрицкий был, наоборот, человеком, распахнутым настежь, и немного мне понадобилось времени, чтобы увидеть, что эта зоркость и сила Багрицкого и словно постоянная готовность к большому полёту были точным физическим отражением его душевных качеств. Это ощущение осталось у меня на всю жизнь».

Багрицкий и сам в одном из своих стихотворений называет себя птицеподобным. «Эдуард мог бы стать героем поэмы или романа, – продолжает Славин. – Мне всегда казалось, что если бы кто-нибудь задумал изобразить не поэта, а саму поэзию, он не нашёл бы лучшей модели, чем Эдуард Багрицкий…». Он и стал одним из центральных героев замечательной повести Валентина Катаева «Алмазный мой венец». «Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом „Жизни животных” Брема – его любимой книгой – на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый, тёмный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки, – пишет

Валентин Катаев. – Его стихи казались мне недосягаемо прекрасными, а сам он гением.

– Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис! Дионис! Дионис! – декламировал он на бис своё коронное стихотворение…

– Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд, ты ушёл в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград.

Эти стихи были одновременно и безвкусны, и необъяснимо прекрасны.

Казалось, птицелов сейчас захлебнётся от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом.

Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как бы гладиаторская внешность – не что иное, как не без труда давшаяся поза.

Даже небольшой шрам на его мускулисто напряжённой щеке – след детского пореза осколком оконного стекла – воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги.

Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ, мало того что холодный и серый, но ещё и „водопадом свергающийся вниз”? Необъяснимо».

Багрицкий – неутомимый фантазёр и романтик – всегда стремился соответствовать некоему придуманному самим собой идеалу. Вот как начинает очерк о Багрицком Константин Паустовский: «Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придётся хлебнуть много горя, или, как говорят, „узнать, почём фунт лиха”, потому что биографию Багрицкого установить трудно. Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда.

Невозможно восстановить правду, „одну только правду и ничего, кроме правды”. К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них…

Он охотно читал на память стихи любого поэта, – продолжает далее Паустовский. – Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая, певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковская „Донна Анна” или пушкинское „Для берегов отчизны дальней…” – что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения – предвестника слёз.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского „пацана”-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля. Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека».