Полная версия

Земляничные луга

Коля из деревни Зуево

Коля из деревни Зуево – это настоящий богатырь. Плотный – кровь с молоком, и кулачищи – во! Плечи широченные, а душа ещё шире. Коля добрый, как медведь из детской сказки: чеши его против шерсти, тяни его за уши, хоть запряги его – всё стерпит медведь. Но зато если унюхает к кому несправедливость или ещё хуже – кощунство, тут уж лучше сразу улепётывай.

Вот когда ещё Коля ходил в парнях, деревенские повадились на дискотеку в район. На чужом пиру, известно, пришлым иногда не везёт – прилетает. Ребятки и брали с собой Колю «на счастье». Он войдёт с ними, станет в уголке, топчется. Местные видят, с кем Коля, и деревенских не задирают. А Коля ждёт, пока парни надрыгаются с девками под «Руки вверх», охраняет. Потом вместе возвращаются шумной кривоватой компанией.

Вот идут они как-то раз подогретые, весёлые. Перед их деревней на дороге ржавый знак «Зуево». Обладая остроумием, никак этот знак не миновать. Остряк в компании есть – это Эдик. И как он раньше-то всегда мимо проходил?! А тут… «Зуево»… Замазал Эдик первую букву грязью и пальцем по грязи вывел изящный икс. Ржали все, дружно.

И Коля тоже сначала ржал. А когда сообразил, что это над его родной деревней совершилась такая несправедливость, кощунство… Ох… Эдик не успел испугаться, не вякнул, летел с насыпи в канаву – кусты трещали. Пацаны на Колю вылупились, мол, ты чего? А он в землю уставился, мол, ничего: «А чего он!..» Эдика из канавы достали, и Коля сам же помогал ему выдирать репьи из кудрей и грязь снимать со знака.

Время идёт, Коля взрослеет. Отслужил срочную, вернулся к отцу с матерью. Тут колхоз развалился… Стал Коля наниматься общественным пастухом и привык к этой должности, как будто для неё родился. А чего ему: на лошадёнку всем миром скинулись, он и рад.

Собирает Коля на зорьке коров со всех улиц на своей клячонке – кажется, вот-вот надорвётся под ним бедная лошадь, сдохнет. Пригонит стадо на луг, кляча отдышаться не может, язык высунула, а он дремлет в теньке под вязом. Чем не жизнь! Лежит Коля радуется, кулак под голову, гоняет в зубах травинку. Всё лето – праздник! Всю зиму – отпуск.

Годы потихоньку идут…

Пора бы Коле ожениться, а он стеснительный. Да и нет в Зуево нормальных невест. Нормальные разъехались.

Но зато пришёл час, дождалась зуевская заброшенная церквушка себе настоятеля. Прислали батюшку старенького, лысого, совсем постного. Однако весьма бодрого. Батюшка сразу деревню обошёл, со всеми перезнакомился. Коля ему очень понравился. И как так получилось, что Коля к батюшке тоже сразу привязался. Душа запросила, что ли? Сроду ведь он до своих тридцати трёх попов не видал. А батюшка и рад – помощник ему, кадило подавать. И стал Коля алтарником. Пошили Коле стихарь-дирижабль…

Вот идут они на малый вход: бабульки чуть слышно попискивают с клироса, алтарник со свечой боком еле-еле просовывается во вратницу – вот гляди, дверной проём лопнет, разойдётся – ступает, половицы под ним гнутся, а следом маленькой бесплотной тенью отец настоятель. И голосок его такой:

– Прему-удрость, про-ости! – искушение, прости Господи! Ну как тут молиться?

Вскоре затеял батюшка в храме ремонт, и началась у Коли хлопотливая пора. Успевает и со стадом, и в церкви. Что-то грузит, что-то месит, что-то пилит всё лето. А ближе к осени послал где-то Бог настоятелю средства, и тот заказал комплект колоколов.

Вот привозит машина заказ, манипулятором всё сгружает. Собрались возле церкви люди, глядят: пять колокольчиков, так и сияют, новые. Главный, наверное, под центнер, остальные поменьше. Солнце на них поигрывает. Зуевские о таком и не мечтали, радуются. Батюшка к народу повернулся: надо, мол, кран нанимать, поднимать их на колокольню. А тут Коля: зачем кран, я сам подниму и сам повешу. Никто не удивился.

Немного, конечно, посомневались для порядка, но на том и порешили. Назначили дату, пригласили благочинного, фотографа из районки, начальство…

В назначенный день собралось всё село, все три сотни. Благочинный в шёлковой рясе, сельсоветский глава на уазике, участковый. Коля – при своей вечной телогрейке. Отслужили молебен, погундели речи, и началось. Четверо мужиков подняли большой колокол, Коля под него головой подлез, принял на плечи. Благочинный раскрыл рот:

– Вот это ж бывает такой медведь!

Фотограф забегал вокруг, щёлкает.

Коля качнулся и двинулся к трапу – колоколенка невысокая, трап положили от пожарной машины, длинный, не шибко крутой. Мужики засуетились вокруг медведя, под ногами путаются, как будто помогают. Вот Коля шагнул на трап, тут помощники отстали, пошло легче. Трап прогнулся, заскрипел. Народ примолк, батюшка крестится. Коля шагнёт – приставит ногу, ещё шагнёт – постоит. Видно, и такому богатырю тоже не всё просто. А на полпути, сам потом говорил, даже испугался. Духу, говорит, вовсе не осталось, назад нельзя, вперёд не могу. Не бросать же. Стал про себя молиться и как-то, сам не заметил, добрался до верха. Тут сразу и мужики за ним по трапу бросились колокол принимать, крепить. Следом и фотограф. Коля на цыпочки привстал, поднял колокол к хомутам, мужики сунулись было вставлять клинья – глядь, а клиньев-то и нет. Заорали вниз в народ, чтоб там на земле поискали. Слава Богу, быстро нашли их, возле молебного столика валялись. А Коля всё держит. Клинья принесли, опять Коля на носки приподымается, мужики давай клиньями в ушки целить, а тут фотограф: «Дай-ка с этого боку щёлкну. Да погоди, вот теперь отсюда зайду». Коля на него даже заругался. Потом спохватился, что Божье дело совершает, и позволил щёлкать этому ироду, сколько влезет. Ну, с Божьей помощью всё прошло хорошо. Колю потом долго в народе хвалили.

После и газета пришла, фотографию разглядывали: впереди благочинный – шёлк переливается, с ним – глава, сбоку участковый цветёт, где-то вдалеке батюшкина бородка отсвечивает. А позади всех, почти не видно – мужик с колоколом вместо башки…

С новой звонницей Зуево будто ожило. Вроде всё по-прежнему: ни работы, ни дорог, ни фельдшера, ни газа, а только слышишь, как утром колоколенка поёт, и на душе праздник – самое что ни есть Светлое Воскресение. Местные ребятишки намостырились хорошо звонить. Батюшка сам с ними лазил, обучал…

Как-то на зорьке Коля гнал своё стадо, посвистывал. Вдалеке, в пойме – видно – туман. И зябко пастуху туда глядеть и радостно. Давит свою клячонку, улыбается. Стало стадо дорогу переваливать и немного замешкалось – взросло что-то вкусное по неезженым обочинам. Коровки пасутся, Коля на кляче, как Санчо Панса на ишаке, сидит. И сроду в это время никого по дороге не носило, а тут сразу целый «Лексус».

Розовый и номера столичные, гудит:

– Эй, деревня, коров убери!

Коля стал просить, чтоб не гудели, коровы пугаются.

А те светом моргают и ещё шибче. Коля извиняться, мол, мы сейчас, мы скоро. Ну, замешкались чуток, это же животина, глупая. А те опять на Колю, мол, это ты животина: козёл ты, и коровы твои – козлы. Коля давай их упрашивать, мол, если уж совсем спешите, так на вашем джипе можно ведь и сторонкой вот тут вот запросто объехать. А «Лексус» ни в какую, дай ему дорогу и всё. Тут, как на грех, в деревне колоколенка запела. Коля картуз долой, как был на лошади, так и давай креститься на деревню. А эти в машине увидали и совсем разозлились:

– Козёл, – говорят, – ты. Но не простой козёл, а право-сла-авный! И церковь твоя…

Ну… Зря они так. Ох… Коля покосился на них, перекрестился последний разок, картуз натянул. Поравнялся с розовой машиной, к самому окошку подъехал, откуда лаялись. Немного на лошади склонился, будто хотел в окошко заглянуть…

Хорошо, что водитель отстранился. Медвежий кулачище летел полукругом, снизу. Если б челюсть поддел или ухо зацепил, то грех был бы великий. А так изнутри шарахнул в крышу, как раз над водителевой тюбетейкой, и ладно. Тогда уж джип гудеть перестал и объехать согласился, как Коля и просил в самом начале. И всё благополучно, миром и добром.

Наверное, до сих пор торкается где-нибудь в столичных пробках красивый розовый джип с огромной шишкой на темечке…

Лето – самая пастушья страда. Это только со стороны так, будто ему – пастуху – не бей лежачего. А кто пробовал сам, тот знает, каково оно: ты их для начала попробуй собери в кучу, попробуй перегони куда-нибудь, если, конечно, получится собрать. Тогда уж и рассуждай. А если пастух со слабинкой, они это чуют. Шалят, как всё равно сговорились. Лезут, глупые, во все стороны. А Колю коровки слушаются, как своего. Он только подумает, поднимется им казать, а они уже угадали и идут, куда полагается. И народ доволен, что не надо больше всем по очереди пасти.

В церкви совсем сделалось уютно. Всё оштукатурено, побелено, печку к зиме переложили, дров запасли.

Но вот совсем гладко-то всё не бывает…

Как-то смотрел Колин отец перед сном новости. Коля мимо проходил и тоже уставился в ящик. А там… Ох… Увидал Коля, где-то батюшку обижают. Одного обижают, а другого убивают. Задышал Коля как-то нехорошо, глядит. Отец на Колю косится, уже что-то чует. А в телевизоре теперь школу бомбят. Коля не моргнёт, уставился, а там стали церковь обстреливать. Ох… Зря они так. Поиграл Коля желваками, пошёл к соседу, постучал. Сказал ему, чтоб он стадо принимал, отвёл ему свою клячу. Вернулся в хату, собрал рюкзачок, сунул в штаны паспорт с военником. Мать забеспокоилась, мол, ты куда? Коля на телевизор кивнул: «Туда». И на заре уехал.

Плохо стало без Коли, пусто. Коровы с утра мычали, ни в какую не слушались нового пастуха. Тот даже матерился.

Да и не одним только коровкам худо: как-то батюшка сам уголь в кадило сыпал, неуклюже сыпал, отвык, подрясник прожёг. Всё что-то из рук валится.

А ещё потом было, один зуевский мужик поехал как-то в район картошки продать, вернулся без картошки и без денег и в глаз получил. Говорил: «Был бы здесь Коля, шиш бы они мне».

И так-то всё кругом провисло, ослабло…

Но зато потом Колю увидели! Увидели в новостях. Со спины, правда. Подхватил медведь одной ручищей раненого, бежит, свободной лапой пятерых зелёных раскидал. Пули свистят – его не берут! Мины воют, земля дыбится, страшно. Увидал на бегу – ещё один свой сковырнулся, и того подобрал. Живёт силушка, других из-под смерти уносит!

Ну? И кто же это ещё, как не Коля?

Батюшка среди недели затеял по этому случаю обедню о здравии, Колю поминать. Колокольня разливалась! Обрадовались все, что Коля нашёлся, только об этом потом и разговаривали.

Больше всех, конечно, этой новости радовался пастух: совсем ведь пастуха ни одна скотина не слушает, измучился. Говорил: «Раз Коля там объявился, значит, всё у них теперь наладится. Будем ждать».

И то правда, скорее бы уже наладилось, скорее бы уже возвращался Коля – скорее бы зуевским коровкам облегчение…

Мангал

Бабка Фрося проживала свой век в родной Воробьёвке. Ей только-только перевалило за сотню, но соседи давным-давно уважительно величали её «наш древний экспонат». Жила бабулька скромно: копалась в огороде, водила гусей, с того и кормилась. Её единственная дочь – бабушка Маруська – слыла теперь покладистой девкой. В молодости, было дело, покуролесила, но теперь уже много лет пребывала вместе с мамой, почитала её. Ещё в хате водился кот. Других сожителей у старух не было. Не было и родных.

В свою восьмидесятую осень дочка Маруся как-то предложила:

– Ды, мама, ды чаво ж мы на одну-то мою пенсию сучествуем? Давайте вам хочь какую копейкю выхлопочем. Вон, картоху не покупають. Сорок мяшков сами-то, что ль, с вами поядим? Ехайте в район, хлопочитя.

Бабка Фрося привыкла от зари до темна вкалывать и совершенно не умела хлопотать по кабинетам. Лет сорок назад, когда она – бывшая до войны «элементом», а весь оставшийся век «пережитком», потому как богомольная, – сунулась хлопотать о пенсии, с неё затребовали колхозные справки. В колхозе бабка не состояла, поэтому справок у неё не нашлось.

Каким-то необъяснимым чудом, правда, паспорт себе всё же спроворила, но с тех пор о «хлопотаниях» она и слушать не желала. А посему осадила «дочкю»:

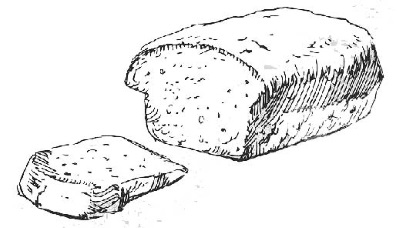

– Табе надо, ты и ехай. Чаво не хватает? Землю, как в те года, не отымають, картох Господь нонче сколь послал, авось продадим. Хлеб, вот он, со стола не сходит… – Она взяла буханку, сунула дочери в нос. Потом поднесла к своему крючковатому и с наслаждением потянула воздух: – Это ж не хлеб – пасха! Когда лебеду ели, и под праздник такой не снился.

Бабка Маруська покорилась матери и решила сама на досуге съездить насчёт её пенсии.

И то верно, что на досуге. Теперь сельский год на исходе. До хлопотаний ли? Дожди на носу, а картошка не пристроена, огород не копан, дрова не колоты, трубу бы ещё к зиме переложить… «Ничего, Бог даст, всё осилим».

Старшую бабку на огород последние лет пять провожала младшая. Нет, у бабки Фроси силушка в руках ещё пребывала и в ногах немного прыти оставалось. Вот только чтобы передвигаться, эти «прыткие» ноги надобно переставлять, а как раз на это сил не осталось вовсе. С рассветом бабка Маруся выносила мать на закорках. Вынесет, установит в начале огородной полосы, перегнёт её пополам и вручит на потребу инструмент. Полоть – значит, тяпку. Копать – значит, сапёрную лопатку. Так до заката бабка и движется по грядкам носом вниз, где лопаткой, а где и пальцами перетирает земной прах. Вечером – всё в обратном порядке: дочь мамку разгибает и транспортирует в хату.

Теперь уже неизвестно, сколько бы продолжался такой привычный уклад. Как-то, в ту осень, бабка Фрося отработала свой трудодень до срока, не стала дожидаться дочери, попыталась разогнуться без подмоги. Тут-то её нога и подломилась. С закатом Маруська нашла мать лежащую в борозде и что-то бормочущую.

Врач прибыл уже к ночи. Осмотрел старуху, объявил: «Перелом». Ещё он рассказал дочери, что в таком почтенном возрасте переломы не устраняются. Потом отвёл бабку Марусю в сторонку и предупредил, что ей придётся туго: сердце у пациентки «как молодое», здоровье лошадиное. Когда-когда ещё помрёт, а до этого её, лежачую, надо обихаживать. Дочка пока ещё не понимала, что за беда приключилась в их хате, она с улыбкой отмахнулась.

Когда врач спускался с крылечка, он обернулся и спросил:

– Да! Старушка-то… приезжая, что ли? Карточку-то её мы не нашли.

– Своя, своя, – закивала дочь, – усю жизню наша, ворбьёвская. Она просто в больнице ишо не бывала, вот и… Здоровая она у мине, вот и…

Удивлённый врач покачал головой, улыбнулся.

И у старух началась новая непривычная жизнь.

Маруся теперь горбатилась за двоих. Благо вскоре зарядили осенние дожди. Село раскисло. За порогом хаты стихла всякая суета. В порожние часы бабка Маруся присаживалась на мамину койку, устраивала бабку Фросю в подушки, и обе старушки давили локтями подоконник. А за окном серо. Облетевшая груша царапает веткой стекло, намокший воробей нахохлился и скучает. Иной раз посерёд дороги угрязнет грузовик…

Первый снег выпал и сошёл. Второй улёгся надёжно. Вот и все новости. Хотя… одна новинка завелась-таки в убогонькой старушечьей хате. И название у неё заморское – «памперсы». Насколько сильно это явление «кусается», бабка Маруся сообразила скоро. Картошку она продала, пенсию получала исправно, скоро уже и гусей щипать-торговать – Рождество вот-вот. Обычно к концу года в хате заводилась копеечка, а теперь что-то нет её. Бабка Маруся стала смекать, что наступил досуг похлопотать в районе о маминой пенсии, и, собираясь с гусями на базар, она решила посетить собес. Матери, правда, не сказала, молча захватила её паспорт…

Воробьёвских гусей в районе ценили. Бабка расторговалась, когда ещё хмурилось декабрьское утро, и прямиком – в собес. К вечеру подошла её очередь. Уставшая за день работница взяла у старушки мамин паспорт и с недоумением его разглядывала. Потом встрепенулась и возмутилась:

– Что вы мне голову морочите? Какую вам надо пенсию? Какой ещё маме? Вам сколько? Восемьдесят? Ааа… понятно… А какой сейчас год? Ну да, ну да, двухтысячный. В здравом уме, значит… А месяц? Ну правильно, декабрь… Ничего не понимаю.

Она с недоумением разглядывала пожелтевший паспорт с буквами СССР на корочке, где на первой странице внизу, в уголке, с жёлтой фотографии 3x4 застенчиво улыбалась пожилая крестьянка в чёрном платке, а год рождения этой самой крестьянки обозначался позеленевшими чернилами. Работница позвала:

– Лен, Люд, пойдите сюда, чего покажу.

Из-за соседних столов выпорхнули молодые чиновницы.

– Вот…

– Что? Какого года? 1899? Где это вы такой паспорт взяли? В музее? Какую пенсию? Ну-ка…

Одна из подошедших пощёлкала на компьютере.

– Нет у нас в районе таких. Не значится. Вы, бабуля, не староваты мошенничать-то? Какая ещё мама? Нет, ну предположим, мы вам верим. А документы? Что «паспорт-паспорт»? А справки? А нормальный паспорт? Другого нет? Ну не знаю. Это вам надо с начальником. Только его… Он… Знаете что, сходите в архив… или в райадминистрацию…

Когда столетняя бабка Фрося слегла, она по-настоящему испугалась. Быстро поняла, что голод и раскулачивание, в сравнении с беспомощностью, сущие мелочи. Всякий раз, если дочь исчезала надолго из вида, старуха волновалась.

А вдруг что с Маруськой? Ей всякий раз грезилось, что дочь так же вот на огороде сломает ногу и будет лежать, пока весной не оттает. Поэтому мать и наловчилась кричать. Как только Маруська замешкается во дворе, бабка Фрося глубоко вдыхает, напрягается и: «Марусь… кхе-кхе… кяаааа!» Передышка, и снова: «Марусь… кяаа-аа-ааа». Маруська, заслышав придушенное «кяаа-аа-ааа», отвлекается от справы, прислушивается и: «Бягуу!!! Бягууу!!!»…

…Давно стемнело. Прикинув, что мама за день изволновалась и сорвала воплями глотку, Маруська безо всяких архивов направилась сразу к районному главе. Благо до электрички оставалось ещё время. Ей редко везло, но в этот раз глава сидел в своём кресле. Водитель топтался в приёмной, ждал. Секретарша истомилась. Бабулю приняли сразу.

– Что у вас? Откуда? А, Воробьёвкя? Воробьёвочкя?

Глава, как и весь район, посмеивался над захолустными воробьёвцами. Уж больно потешно те разговаривают. Не «селёдка» говорят, а «сялёдкя», не «пьют молочко», а «ядять молочкё». С непривычки так не сразу выговоришь.

– Так. Насчёт пенсии… А собес что? Вот ведь бара… Ко мне-то зачем… отвертелись, парази… Что ещё за паспорт? Ну-ка… Это… Ого! Она что, живая?! Поможем, обязательно! Материальное – это да… Благостояние граждан. Вот ведь экспонат! Наш долг каждому… Принимать участие граждан… Поможем. Да-да. Езжай домой в свою эту… как?., да-да, Воробьёвкю, хе-хе! Леночка, зайди! Отчёт ещё не отправляли? Переделайте… там это… Сколько хрычёвке-то? Ну, маме, маме! Сто? Рекордсмен района, показатели переделайте, мол, благодаря действиям руководства средняя продолжительность жизни в районе увеличилась на сколько-то там процентов. Идите считайте… Всё, бабуля, домой, домой, к маме. Ждите, поможем… Леночка, запишите её: кто-что… и всё такое…

Потихоньку старушки свыклись со своими обстоятельствами. Поначалу искренне ждали обещанной помощи, потом забылось – перестали. Затянули пояса, как могли, и, когда начался Великий пост, они не заметили на своём столе изменений. Бабка Фрося в пост обычно сама шкандыбала причащаться в соседнее село, где была церковь. Когда она осознала, что для причастия придётся приглашать священника домой, беспокоить его, она было передумала… Покумекала, да «куды денесся», и послала дочь за попом.

Батюшка явился через три дня, как и обещал.

– Здрассте, хозяйки, мир вам. А, Евфросинья! Так вот кто у нас слёг! Конечно, как же не помнить! Феноменальная вы. Пятнадцать лет уже каждый пост удивляюсь, когда вы исповедуетесь. Да… Так что вы, готовы? Ну давайте. Сначала исповедь.

Священник проводил «Маруськю» в «запечкю», чтоб не подслушивала, накрыл болящую епитрахилью и принялся слушать то, что выслушивал от бабушки из года в год. Она, как всегда, расплакалась и запричитала:

– Сколь годов вот уже молюсь, прошу Бога, чтоб прибрал. До финской ишо, когда папаню релюцанеры убили… Потом, когда Петенька в финскую исгинул… Я уж и плачу, всё прошу, прошу: Господи, прибери ты мине.

За чево мине это… Столь годов, одно молюсь, одно прошу. Маруськя измучилась…

Чаво? Пост? А как жа, держим. Чаво? Нет, не ругаимси. Молитвы? Дак я их издетства читаю. Чаво? Как при царе-то жили? Дак, а чаво говорить-то? Всё помню… И как церкву у нас строили, и как архирей приезжал. Папаню тогда хвалил, как читает-то на крылосе. Ух и голосистай был! И как рушили потом… А вот ты скажи: кажинный год всё спрошаю, как молиться, чтобы поскорей… За что мине такое наказание Бог послал… Да чево ты всё «нога»-то? Не нога наказание – жисть. Жисть наказание… Лет сорок уж всё прошу, прошу… Какой это тебе грех? Не грех. Грех – это в петлю, руки на себе наложить, а молиться-то – рази грех? Какое ишо уныние? Уныние-то, знамо – грех. Да нет уныния-то. Молюсь, говорю, сил нету… На тот свет давно пора…

Батюшка причастил лежачую прихожанку. Перед тем как Маруська его проводила, он пообещал рабе Божьей Евфросинье, что станет молиться, чтоб Господь её прибрал. Пообещал больше так, чтобы успокоить. Сам он и не думал просить у Бога смерти для своих прихожанок и на первой же литургии вынул частичку «о здравии и спасении рабы Божией Евфроси-нии». И, подумав, добавил от своего чистого молодого сердца: «И о еже умножитися лета живота ея».

…Христово Воскресение в хате встретили весело. Маруська придвинула к болящей койке стол, на стол водрузила жареного гуся. Каждую Пасху так. Зубов нет у обеих. Бывает, полижут, пошамкают. Кот уж за всех разговеется. Как смогли пропраздновали Светлую. Раз соседка в гости заходила, другой раз сосед наведался…

Накануне Дня Победы Маруська одолела огород – посадила картошку Трещины на руках забились землёй, чёрные пальцы перестали отмываться. С вечера оттирать их она поленилась. Потом пожалела…

А в День Победы радио играло марши, передавало московский парад. Маруська стояла у рукомойника и железной щёткой пыталась привести руки в праздничный вид, когда к их дому подрулил уазик. Из него выпорхнула барышня с фотоаппаратом и ласточкой влетела в хату. Поздоровалась, назвалась корреспондентом районки и велела хозяйкам приодеться, потому что с минуты на минуту прибудет сам районный глава проведать старожилов-ветеранов, оказать достойную помощь, а она, значит, это торжество станет фотографировать. Бабка Фрося на своей кровати от волнения сразу онемела, а Маруська начала заикаться. С горем пополам корреспондентке всё же удалось выяснить, где у старушек хранятся чистые платки, найти их и повязать обеим «ветеранам» седые головы. Сразу после этого возле хаты заскрипела тормозами административная «Волга».

Глава появился в убогом жилище шумно. В руках барышни-газетчицы заклацал затвором «Зенит», вспышка ослепила старух и ещё больше их взволновала. Гость зашумел «речь», в которой говорилось в том числе и о достижениях района. Ну, как вот только что, на митинге, перестроиться не успел. Окончив говорить, присел на кровать к болящей бабушке Фросе, расплылся в улыбке, и фотовспышка опять уколола старух сквозь влажные глаза прямо в мозг. Что-то говорил глава про оказание помощи пожилым, про выборы… От волнения старухи ничего не разобрали. Распрощался почётный гость так же внезапно и шумно, как и появился. Когда он вышел, в хате появился его водитель и сообщил хозяйкам, что всем ветеранам района от лица главы сегодня раздаётся «матерьяльная помощь» и что их «помощь» он в хату не понесёт, оставит на крыльце, «сами потом разберётесь».

После дорогих гостей бабка Фрося и её старенькая дочь Маруся долго сидели друг против дружки, всё не могли опомниться. Солнце в расшторенное корреспонденткой окошко заливало их комнату. В солнечных лучах висели пылинки, растревоженные гостями. Протёртые половики заботливая газетчица сгорнула к печке, «чтоб гостям не споткнуться». Маруська отрешённо смотрела на древние доски пола. В одном месте, под слоями краски, бугрилась квадратная шляпка гвоздя. Из щелей в полу тянуло прохладой и плесенью. Когда она успокоилась, то спохватилась, что не спросила у начальника про мамину пенсию, но было уже поздно. Погоревала, вздохнула. Расправила половики. В окно увидала, что гости бросили калитку распахнутой, и пошла её закрывать…