Полная версия

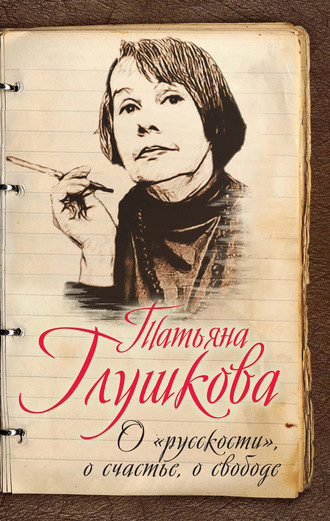

О «русскости», о счастье, о свободе

Выбор именно такого (как Сальери), «причастного» к «музыке» героя обнажил даже не несходство, но прямую полярность гения и убежденного человека ремесла, пусть они, по видимости, и заняты как будто одним и тем же – хоть, например, «музыкой».

Отношения «профессионала» и творца, ремесла и «священного дара», «алгебры» и «гармонии» проходят через убийство, выливаются в убийство, венчаются убийством, имеют развязкой убийство – вот объективная мысль «маленькой трагедии».

Эти отношения, как и эту мысль, можно выразить и на иной лад: Моцарт и Сальери суть лица несовместные.

* * *Их несовместность угадывается даже тогда, когда Моцарт по видимости едва ли не буквально повторяет слова Сальери:

Нас мало избранных, счастливцев праздных,Пренебрегающих презренной пользой,Единого прекрасного жрецов, —говорит Моцарт.

Мы все, жрецы, служители музыки, —говорил незадолго перед тем Сальери.

Однако Моцарт вносит некоторую поправку: «жрецы музыки» становятся у него жрецами прекрасного. И уже это способно подсказать нам, что Моцарт и Сальери говорят о разном. На место профессии, формального рода занятий, каким для обоих является «музыка», Моцарт ставит нечто совершенно неконкретное, неуловимое и потому никак не могущее обернуться профессией: прекрасное. Оно во всяком случае шире, да и выше (первородней, первичней) собственно «музыки», и «музыка» – это, пожалуй, лишь возможная форма его проявления (воплощения, «вочеловечения»), Моцарт говорит о «едином прекрасном», и «единое» можно понять тут как «только», «единственно» (только прекрасного – жрецы). Но вправе мы воспринять это слово и как прилагательное (определение) к «прекрасному»: единое прекрасное, то есть именно – открывающееся не в одной «музыке» или через «музыку», но и озаряющее, проникающее также и другие сферы духа, и уже в силу этой своей емкости известным образом господствующее над «музыкой». Не оттого ли, кстати, говорит Моцарт и о «сыновьях гармонии», а не «музыки»? Ведь гармония тоже, как и прекрасное, шире, вездесущней (верховней, первичней), больше собственно «музыки»… И как не заметить, что в обоих случаях Моцарт уходит от прямого поименования конкретного рода занятий, так сказать – профессии, возводя работу свою, творчество, к сферам общим, «единым» и высшим. Имя им: «прекрасное» или – «гармония»… О, не просто «музыке», но Красоте, Единству и Полноте Духа служит Моцарт, музыкант, компонист, посредством своего «вольного искусства»! И жречество его («жрец прекрасного») тоже не профессия, не нарочитая приставленность (хоть и самоприставленность), а всецелая внутренняя предназначенность. Избранность, как говорит Моцарт. И – счастливая избранность. Тем уже счастливая, что посвящена не частной какой-либо и оттого относительной ценности, но многовеликому, многоединому Абсолюту – прекрасному…

Но если «музыка» – одна из возможных форм воплощения прекрасного, то «жрец музыки» не является ли тем самым и «жрецом прекрасного» – одним из возможных его жрецов?

Однако «мы», «нас» в речах Моцарта и Сальери предполагают все же разных людей, разные группы людей – разных «жрецов».

Говоря, что «музыка» – возможная форма жизни прекрасного, следует уточнить: возможная – это не только не единственная, но и не заведомая. То есть «музыка» может быть и может не быть сопричастной прекрасному. Как не сопричастна ему, «песням райским», Сальериева, к примеру, «музыка». (Которая соотносится с прекрасным разве что так, как стихи соотносятся с поэзией.)

«Жрец музыки» – вообще говоря – не «жрец прекрасного»: называя себя так – суженно, замкнуто-предметно, «вещественно», – он невольно выдает, что видит в «музыке» (искусстве «звуков») некую самоцель, самоценность. Что «музыка» для него не – подчиненная – форма (одна из форм) бытия прекрасного, а равная сугубо себе, самодовлеющая, отграниченно-суверенная сущность.

Отношение между «музыкой» и «прекрасным» – это отношение между малым (а также частным, единичным, случайным) и большим (великим, всеобъемлющим, полным и неделимым). Это лишь на первый взгляд математическое соотношение. Ибо малое не всегда часть большого, малое – это также и враг большого, возможный враг. Великое не растет (не суммируется!) из малого, но может разве что отражаться в нем, или точней: озарять его, преображая его, подымая его к себе. (И, разумея как раз последнее, мы говорим о достаточной условности «степеней» в искусстве и обобщаем явления «священного дара» формулой: все – искусство, что – искусство!)

Собственно, Моцарт и Сальери имеют в виду даже и разное число людей. «Нас мало избранных…» (Моцарт). Мало, ибо иначе б «не мог И мир существовать; никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни». Мало, а вместе с тем столько, сколько и должно для гармонической целостности мира…

«…Не то мы все погибли, Мы все жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой…» – слышим от Сальери. И это двойное «мы все… мы все… Не я один…» нечаянно открывает нам, что их много, этих «жрецов», этих профессионалов «музыки» с их «глухою славой»… Этих служителей «малого культа», узкого культа, каждый из которых ревниво, завистливо, самодовольно и «надменно», как Сальери, «предался Одной музыке»… Каждый из которых может и, пожалуй, готов – жрец! – обагрить жертвенной кровью («некоего херувима», «безумца») темный алтарь своего божества, имя которому: Прах. Ибо толпятся вкруг этого алтаря (не «сыновья гармонии»!) «чада праха», «жрецы» тож…

«Отверг я рано праздные забавы»; и о Моцарте: «гуляка праздный», – говорит Сальери… И Моцарт подхватывает то же слово, охотно соглашаясь с определением, которое дал Сальери ему, Моцарту: «Нас мало избранных, счастливцев праздных…» Однако этим же Моцарт – походя – не исключает ли из круга «нас… избранных» самого Сальери, рано отвергшего «праздные забавы», изначально отвергшего?.. Но еще важнее смысл, который вкладывает Моцарт в это слово – «праздные», говоря о малом своем меньшинстве.

Сальериев «гуляка праздный» ближе всего к тому, о чем в «Скупом рыцаре» гневно говорит Барон: «…расточитель молодой, Развратников разгульных собеседник!», – поминая далее «игрока, который Гремит костьми да груды загребает»…

И вовсе другое, неузнаваемо иное – у Моцарта: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов»…

«Праздный» у Моцарта – это антипрагматик, антипрактицист; он противостоит «презренной пользе» – низкой, своекорыстной, эгоистической целенаправленности, пренебрегая слепою «пользою», слепою «рациональностью» во имя высокого смысла бытия – «единого прекрасного»… «Праздный» равен «гуляке», «расточителю», «разгульному» бездельнику («игроку») или «безумцу» («Безумец, расточитель молодой», – как восклицал Барон, а вслед за ним: «безумец, гуляка праздный», – Сальери) лишь с точки зрения этой «презренной пользы».

«Праздный», по Моцарту, это не бездельник («гуляка»), но антиделатель. Это человек щедрого вдохновения, которое само по себе есть, конечно, праздник духа, легко и естественно внемлющего «единому прекрасному». Это человек «вольного искусства», а не «усильного, напряженного постоянства» и вымогающих «молений». «Праздный» – это свободный, обладающий даром свободы, необходимой для вдохновения. И «праздный» – это, конечно же, человек антисуеты и в силу этого уже – счастливец, не ведающий, например, забот о славе, мук зависти… Моцарт ни разу не поминает о славе, хотя и называет себя «счастливцем», в то время как на устах Сальери «слава» – радостно или горестно, но именно как мерило счастья – возникает то и дело: «…Не смея помышлять еще о славе»; «Слава Мне улыбнулась…»; «Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой…»; «Не я один с моей глухою славой…»

С точки зрения «презренной пользы», самодовлеющей «низкой жизни», «праздный» – не только не делатель, но и не деятель. «Праздный («гуляка» – брат «лежебоки!») – это как бы заведомое отрицание любых деятельных, действенно целенаправленных качеств. Это – сплошное «без» (сплошное «не»!): бездеятельного, «безумца» томит, оказывается, и «бессонница»… Она как будто не только не следствие «напряженности» труда, но, напротив, бездеятельный его источник, «праздный» побудитель его:

…Намедни ночьюБессонница моя меня томила,И в голову пришли мне две, три мысли.Сегодня я их набросал, —говорит Моцарт.

И из всей этой «праздности», всех этих «отрицаний» какого-либо действия, а тем паче делания, имеющего «усильность», «напряженность» и урочное «постоянство», рождается – воистину прав Моцарт! – та безделица, о которой Сальери, со всем своим чутьем опасности, не может не воскликнуть: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!»

Кстати, «смелость» – быть может, важнейшая, в устах Сальери, черта его триединой оценки Моцартовой «безделицы». Ибо «глубина», по Сальери, как мы знаем уже его, – это то, что подвластно измерению и тем самым некоторому «освоению» (меряет же он «высоту» в «безграничном»!). «Стройность» – это то, что можно, пожалуй, выстроить или «придать» (как перстам была придана «сухая беглость»). Но вот смелость, даже для него, не поддается алгебраической формуле или линейке. Сальери не может ее ни исчислить, ни себе «придать», ибо как смелости научиться: ведь это смелость «праздности» («безделья», «безученья»), смелость творческой «неги» – или из «неги» и «праздности» рожденная смелость!

Вспомним, как Сальери говорил о себе: «…Тогда уже дерзнул, в науке искушенный, Предаться неге творческой мечты…»

«Дерзнул»… Как будто речь идет о трудном. Труднейшем для него, чем «наука»!.. Значит, «нега», как и «праздность», труднодоступна, труднодостижима? «Дерзнул»… Как будто речь о рискованном, опасном?.. О некоем внезапном превышении своих прав или возможностей… О некоем вызове – себе самому, своей природе. О поступке демонстративном, натужном, неорганичном и потому небезопасном…

«Дерзнул… предаться неге…» – надо прочесть как: дерзнул быть смелым, предаться смелости.

Вот как – рискуя собою – «Сальери гордый» медленно погружался в свою – тогда еще «беззвездную» – «творческую ночь».

* * *Да, Сальери – мгновениями – словно бы догадывается, что творчество, вдохновение сопряжено не с тою «наукой», в которой он вполне искушен, не с теми «невзгодами», которые он «преодолел», не с тем ремесленническим трудом, в который он «так жарко верил», не с тем умением, которому «послушны» его «персты» и «ухо», но со смелостью или, иными словами, с некоей негой или же праздностью – Моцартовой «праздностью»… Что творчество возникает как будто и прямо из «праздных забав» или по крайней мере совершенно рядом с ними – как возник Requiem Моцарта:

…На третий день играл я на полуС моим мальчишкой. Кликнули меня;Я вышел. Человек, одетый в черном,Учтиво поклонившись, заказалМне Requiem и скрылся. Сел я тотчасИ стал писать…Но все существо Сальери противится этой простоте, этой «незаслуженной» награде за «праздность». И умный Сальери находит наконец объяснение всей этой «нелепости», «безумной» этой простоте: «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь; Я знаю, я»… Заметим, что Сальери дважды – охотно! – уподобляет Моцарта неземному существу: «бог», «некий херувим». Но столь высокое как будто признание Моцарта есть, в устах Сальери, окончательный, смертный Моцарту приговор. Назвав Моцарта «богом», Сальери уже неостановимо, стремительно движется к убийству.

Послушай: отобедаем мы вместеВ трактире Золотого Льва, —тут же говорит он и вспоминает о «заветном даре любви» – яде.

Ибо что такое для Сальери, этого «чада праха», бог?

Дело не только в том, что «бог» («бессмертный гений» тож) кардинально противостоит «нам, чадам праха». Дело еще и в естественно заданном отношении самих «чад праха» к «богу». Это, конечно же, враждебное отношение. И может ли оно быть иным у того, кто, любя себя, ощущает себя, однако, не «божьим» чадом, но «чадом праха»?.. Тут возможны даже и покорность, и страх; и изумление (перед «песнями райскими», например), и, наконец, болезненное, экзальтированное восхищение, – но не любовь, не сердечная вера, не духовная послушность.

И вот «бог» – для Сальери («небо» тож) – это только символ неправоты, хоть и имеющей власть над землей, над «чадами праха», над «тупой, бессмысленной толпой». Но, как всякая неправая (непонятная почуждости ее), даже «безумная», эта власть, конечно, оспорима. (Подобно тому, как безумие вообще оспоримо умом.)

Неправота, «неправда» бога, или «неба», ясна искушенному в разных «науках ума» Сальери, как ясна ему «простая гамма», и этот «бог» ему, в сущности, совершенно неинтересен: неполезен. Назвав Моцарта богом, Сальери вместе с тем, – быть может, как никогда досель, – сомневается: «Что пользы в нем?» – в «боге», или в «некоем херувиме», или в «неправом» небе, праздно, напрасно, бесполезно посылающем – с «летучим» божественным неким существом – «несколько… песен райских», чтобы на миг, обманно и воистину праздно – тщетно – возмутить «бескрылое желанье В нас, чадах праха»… Ибо Сальери собою («нами» – вон теми кропотливыми муравьями в кружевах и камзолах) привычно подменяет целый мир, в его глазах – заведомо «бескрылый».

С тех пор как Сальери увидел в Моцарте «бога», его уже не заинтересует музыка Моцарта. Сальери утвердился в сознании ее бесполезности, или, иными словами, «неправоты»:

Что пользы, если Моцарт будет живИ новой высоты еще достигнет?..Requiem, несомненно, и это, конечно, может предположить Сальери, – и есть «новая высота» Моцарта. Новая высота – хоть бы в сравнении с тою «безделицей», с которой Моцарт пришел к нему накануне, поясняя ее: «Представь себе… кого бы? Ну хоть меня, немного помоложе… Я весел… Вдруг: виденье гробовое…» Сальери нетрудно догадаться, что то, прежнее, «виденье гробовое, внезапный мрак…», о чем он, Сальери, мгновенно воскликнул тогда: «Какая глубина!..», – могло развернуться в Requiem’e уже с грандиозной мощью. Но Сальери «бросает яд в стакан Моцарта», ничуть не заинтересовавшись новой Моцартовой высотой – не думая о том, что может уже не успеть услышать от Моцарта его Requiem. Он не хочет слушать музыки Моцарта, а чуть позже, когда Моцарт уж выпил свой стакан и «идет к фортепиано», не может уже слушать и слышать, и «звуки» могучего «Реквиема» суть для Сальери лишь подтверждение реальности его, Сальери, блаженного самобытия, принесшего ему легкость, приятность, счастливую тишину полной собою его наконец-то свободной «души»…

* * *Но сознает ли все это Моцарт?

«Когда бы все так чувствовали силу Гармонии!» – восклицает он, разумея Сальери, который «слезы… льет»: непонятные Моцарту слезы совсем иного, не творческого восторга. «Все предались бы вольному искусству», – продолжает Моцарт, хотя «друг Сальери» уже предался как раз убийству, «злодейству»…

В их диалоге есть нечто от «театра абсурда». «За твое Здоровье, друг, за искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери», – пьет Моцарт свой отравленный стакан.

Как абсолютен контраст между мыслями Моцарта и Сальери! Как младенчески доверчив Моцарт!.. Как простодушно толкует он «друга Сальери»! Как простоват он, совершенно не видящий очевидного… Его суждения о Сальери так расходятся с реальностью, что, когда б дело не кончилось убийством, тут возможен был бы, кажется, даже и комический эффект. Ведь нет как будто той восхищенной, идеализирующей нелепости, какой не сказал бы в своей «слепоте» Моцарт о «друге» – Сальери!

Так неужели же Моцарт и впрямь глуп, и правы те, кто считает: «Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта»? (А так считал, например, и Белинский.)

Конечно, нет. Речь идет просто (у Пушкина) о двух столь «несовместных» мирах, «несовместных» действительностях, что каждая из них попросту недействительна для другой, «в глазах» другой… В этом смысле «как ум, как сознание» Сальери и Моцарт равны, то есть равно ограниченны: ни один из них не может выйти из круга своего сознания (так что нам остается решить только, чей круг сознания истинней или нам ближе).

«Я знаю, я», – кричит о себе действительность Сальери, отвергая всю, недействительную для нее, правду, действительность Моцарта, которая, по Сальери, в лучшем случае случайна; залетна, мимолетна до призрачности, как те «несколько… песен райских», что занес – шальной и напрасный, «безумный» – «некий херувим».

«…Гений и злодейство – Две вещи несовместные. Не правда ль?» – легко, бегло, едва ль не как «общее место» говорит Моцарт, вовсе не видя нужды доказывать эту самоочевидную для его действительности истину, потому что он не принимает всерьез действительности иной, Сальериевой, где царят вовсе иные – и столь же самоочевидные для нее – вещи. Ведь вот как ту же фразу повторяет, пытаясь осмыслить ее, Сальери: «Гений и злодейство – Две вещи несовместные. Неправда: А Бонаротти?..»

Как Сальери не понимает того, что «бессмертный гений» способен – абсурдно, с точки зренья Сальери, – озарять «голову безумца», и потому стремится эту «недостойную» гения голову «упразднить», так и Моцарт непроизвольно (каждым своим жестом, интонацией, репликой, поступком – всем своим бытовым, творческим своим, слепо-озаренным поведением) «упраздняет» – как абсурдный, недействительный – мир «бескрылого желанья», безвдохновенных тщеславных «трудов», помпезного самонесения («Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься?») – мир «не-гения», то есть не-творчества, где допустимо, находит место себе и, в сущности, даже неизбежно «злодейство»… «Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил?» – недоверчиво спрашивает Моцарт, сомневаясь в такой вероятности, удивляясь такой – вполне умозрительной для него! – «действительности»… «Не думаю…» – отвечает Сальери по поводу Бомарше-отравителя. Но как по-разному объясняют они с Моцартом свое «не думаю»!

«…Он слишком был смешон Для ремесла такого», – отзывается Сальери о Бомарше, ища у того субъективные (и, по Сальери, отрицательные даже: «смешон»!) черты, помешавшие Бомарше быть отравителем. «Он же гений…» – поясняет то же самое Моцарт, не видя нужды углубляться в личные особенности, индивидуальные черты Бомарше. И то, что об одном и том же человеке мы слышим столь разные отзывы: «смешон» и «гений», – лишний раз подчеркивает «несовместность» говорящих, а с другой стороны – сближает, уравнивает Бомарше с Моцартом: «смешон» – говорит Сальери о Бомарше: «безумец» – о Моцарте; а «безумец», с точки зрения ума, как раз именно «смешон»… Это и позволяет Моцарту прямо сравнить Бомарше с собою, простодушно и именно смешно в этом простодушии сравнить: «Он же гений, Как… я».

Однако в круг гениев попадает тут и Сальери; ведь Моцарт сказал: «Он же гений, Как ты да я». Но Моцарт все-таки не бахвал да и не льстец! И мы начинаем понимать, что «гений», в устах Моцарта, – отнюдь не искусствоведческая оценка конкретному автору (Бомарше ли, себе ли, или Сальери), не особое личное самосознание, но как бы общее, естественное условие, заведомая предпосылка, без которой и попросту невозможно искусство. Какое бы то ни было, то есть, собственно, единственное, постоянно равное себе, «единосущное» искусство, не делимое Моцартом на разряды и ранги, сравнительные величины его творцов. Слово «гений», в устах Моцарта, справедливо толковать как просто «художник»: оно, у Моцарта, знак общности, а не различия творцов. И представления пушкинского Моцарта об общности между художниками (будь то музыканты или поэты), между разнообразными жрецами «единого прекрасного» не позволяют трактовать идею «маленькой трагедии» как «вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения»[4]. Ведь это означало бы – пойти вслед за Сальери, с его «алгеброй», ревнивой иерархией «степеней».

Талант и гений… Нет такого противоположения ни для пушкинского Моцарта, ни для самого Пушкина! Нет меж ними острых коллизий, антагонизма, «несовместности». И если противоположение в паре: «талант – гений» возникает, если намечается между ними режущая «несовместность», значит: не гений перед нами или – не талант; значит, кто-то, один из них, не по праву попал в эту – дружественную – пару… Этого-то и не понимает Сальери, как всегда думающий об иерархии в искусстве, озабоченный первенством, классификациями, исчислением величин. Он думает о художнике не как о типе, несущем родовые черты, но как об обособленном индивиде и потому ищет единичные прецеденты, разыскивает в истории убийцу-творца, творца-убийцу: «А Бонаротти?..» – пытается ухватиться он не за Бомарше, так за «Бонаротти» – в жажде следить не общее, а единичное, исключительное, авось и «вкрапленное», чтоб хоть оно «узаконило» самого Сальери, оказалось «совместным» с Сальери.

Но пальцы умного Сальери опять хватаются за воздух.

…Или это сказкаТупой, бессмысленной толпы – и не былУбийцею создатель Ватикана? —говорит он, спрашивает, а сам словно катится уже на дно этой «тупой, бессмысленной толпы»…

* * *Сальери и впрямь умен. Ведь как ни жаждет он признания, награды, а вот все-таки не верит – высшему из авторитетов! – Моцарту, когда тот говорит: «…Он же гений, Как ты…». «Свидетельствам» Моцарта «в пользу» Сальери склонны порой верить читатели «маленькой трагедии», но не ее угрюмый герой. Он-то чует: не о гении в оценочном смысле слова ведет Моцарт речь, а вообще об искусстве. Слова Моцарта не оставляют для умного Сальери никаких надежд.

И ведь как корректен, тактичен – непроизвольно, как будто нечаянно – «беспечный» Моцарт относительно истины! Оба раза, когда он вроде бы восхищенно оценивает Сальери, его речь заканчивается коротеньким – но как не заметить его! – «Не правда ль?». Оно, конечно, многозначно в своей живой интонации. Тут и приглашение к собеседнику – соучаствовать в высказанной мысли; тут и деликатность, избегающая категоричности; тут и подчеркивание высказанной мысли; но тут вместе с тем и неуловимое словно бы отрицание адресованных Сальери похвал и, во всяком случае, сомнение в них…

Сальери не отвечает на эти «Не правда ль?». То есть не отвечает прямо, не отвечает самому Моцарту. «Ты думаешь?» – лишь однажды (в первый раз) откликается он, и тут же следует пушкинская ремарка: «Бросает яд в стакан Моцарта». И возможно ли большее доказательство тому, что самолюбивый, тщеславный Сальери ни на секунду не отнес к себе эти, казалось бы, максимально лестные для него слова: «…Он же гений, Как ты да я…»?

Убийство Моцарта при этих именно словах есть исчерпывающее признание человека ремесла, что он не в состоянии не только сравняться с «гением», художником, но и вообще как-либо сотрудничать с ним. Что, не умея сосуществовать с ним, он может «утвердить» себялишь убийством его – антипода, «врага», гения (а собственно, и просто творца).

Но может ли он впрямь утвердить этим себя?

* * *Слова Моцарта о гении и злодействе сыграли нечаянно роковую роль… Собственно, еще до этих слов Сальери, зная, что он – не гений, решился на убийство. Так что, казалось бы, Моцарт своей ослепительной в простоте ее формулой не внес ничего нового в ситуацию, клонящуюся к убийству. Ничего нового, кроме предрешенности такой ситуации с развязкой-убийством или по крайней мере неуникальной возможности ее. Ничего нового, кроме пророчества полного крушения Сальери… Личная воля, мучительное ожидание, со стороны Сальери, верного, точного мига («Теперь – пора!»), многосложные рассуждения его в пользу убийства, богоборческий вызов «небу», так сказать – «героическая» («я не трус») личная решимость на «подвиг»-«долг» – все это, обеспечивавшее Сальери пусть не художественную, но все же индивидуальность, перешло в план банальности, перекрылось неоригинальным общим законом для людей типа Сальери. «Гений и злодейство – Две вещи несовместные»; и, значит, не «гений» (то есть всякий чуждый духу творчества, жизненосному духу созидания – в великом ли, в малом ли) со «злодейством» в принципе совместим?.. Так Сальери уравнивается с неким безликим множеством, которое даже шире «всех нас», кропотливых «жрецов, служителей музыки» с их «глухою славой»; которое размывает цеховой, кастовый круг «надменных» профессионалов «музыки»…

Убийство Моцарта оказывается лишь звеном, ступенью крушения Сальери. Крушения, которое проходит даже и через Сальериев «звездный час».

* * *«…Неправда: А Бонаротти?» – в последний раз ухватится он за «пример», «прецедент», побивающий Моцарта, но тут же услышит рядом с собой колыханье «тупой, бессмысленной толпы», точно как он, Сальери, точно тем же, что он, «опровергающей» Моцарта…