полная версия

полная версияВсё Начинается с Детства

И ведь не зря – в ночь с 9 на 10 мая Ташкент испытал еще одно землетрясение…

Весь день прошел в суете и волнениях.

Воспитательницы озабоченно бегали то туда, то сюда, узнавали друг у друга новости.

Приходили какие-то военные, что-то объясняли, почему-то рассматривали в бинокли детсадовские постройки.

Во дворе гремело радио. Дикторы то на узбекском, то на русском рассказывали о случившемся. Впрочем, ничего нового они не сообщали. Люди узнавали новости друг от друга.

– Прохожу я мимо площади, а там трещина в земле… Ну, прямо пропасть! Наверно, несколько десятков метров!

– Слыхали? Дом пионеров, Кукольный театр…

– Кашкарка вся в развалинах. Что там творится!

– В больницы все везут, и везут, и везут. А хватит ли коек?

– Откапывают… А живы ли?

– Не знаю. С утра еще в домах кричали, стонали…

Словом, в этот день взрослым было не до нас.

Мы играли в песочнице, прислушиваясь к их взволнованным голосам.

Я пытался представить себе, как выглядит эта огромная трещина на главной площади города, на той самой, где в дни праздников происходили парады. Как же, думал я, будут теперь ходить там люди, ездить машины? И можно ли эту пропасть чем-нибудь закрыть, починить площадь?

Но площадь все же «починили». И не только площадь…

Хотя от населения и скрывали последствия землетрясения, они оказались так велики и ужасны, что оставить их без внимания было невозможно.

Еще и потому, что сейсмологи всего мира точно установили размеры бедствия. О них знали люди в любой стране земного шара.

Вот почему уже на другой день столицу Узбекистана осчастливили своим прибытием Брежнев и Косыгин.

На этот раз город получил от государства существенную помощь.

Глава 7. Уголь

Мы возвращались с мамой из детского сада. Вдруг вместо наших ворот я увидел большую, чуть не до крыши соседского дома черную гору.

– Уголь привезли! – воскликнула мама.

Стараясь не испачкаться, она провела нас с Эммкой по узкому проходу к воротам. Угольная пудра прилипала к подошвам.

Двор был пуст, только отец одиноко сидел возле своей любимой урючины.

– Привезли полторы тонны, – доложил он. – Хотели тридцать рублей, чтобы погрузить в кладовую.

Тридцать рублей – это фабричная рабочая неделя.

– Ничего, папещ. Как-нибудь сами справимся, – ответила мама.

Мама была на одиннадцать лет младше отца. Она всегда обращалась к нему на «вы». И обращение «папещ» – уважительная форма слова «папа» – звучало возвышающе.

Мама, конечно, была озабочена: легко ли одной одолеть такую гору угля?

Но, как обычно, старалась, чтобы никто этого не заметил. Она была мастером затаенных чувств. Какие бы удары ни преподносила жизнь, как бы ни было ей тяжело и больно, а бывало это часто, сносила все молча, спокойно, достойно. И только уж если чаша терпения переполнялась, она, бывало, поплачет где-нибудь в уголке.

Уголь мы покупали раз в год. Хранился он в кладовой возле урючины.

Мать принесла несколько ведер, лопату, и мы с ней взялись за дело. Тяжело ступая, тяжело дыша, носила по два ведра, доверху наполненных углем, мама.

Бегая за ней, я таскал в руках по два-три куска, какие мог поднять.

Угольная пудра липла ко всему. К стенкам ведер, к стенам строений, к одежде, к коже. Она проникала в ноздри, под веки. Черный серпантин из отпечатков наших ног четко обозначил наш путь по переулку – от угольной горы до кладовой.

А гора уменьшалась так медленно! Садилось солнце, длинные тени деревьев поблекли, стали сливаться с наступающими сумерками. Притихла голубятня. По чердакам забегали кошки. То здесь, то там искрились их зеленые глаза.

Никто не выходил помогать нам. Несколько дней назад отец в очередной раз поругался со своей матерью.

Ссора, как всегда, была беспричинной и бурной. В ней принимал участие весь двор, немедленно разделившись на два лагеря.

В таких случаях бабка, как опытный полководец, воодушевляла своих сторонников – в основном, собственных детей. Как только они появлялись, она собирала их за столом, излагала причину очередной ссоры и ход событий, без зазрения совести искажая факты.

Бабка прекрасно понимала, что эти ее рассказы подливают в огонь масло, делают взрывоопасной атмосферу и без того недружного нашего двора. Но, вероятно, именно это и доставляло ей удовольствие.

Склочничала бабушка Лиза виртуозно: заварив кашу, тут же отходила в сторону, невинно наблюдая за развитием скандала. А, насладившись, как ни в чем не бывало выступала в роли миротворца. То есть делала некоторую попытку еще и возвысить себя.

Именно с этой целью дня два назад, после ссоры с отцом, она принесла к нам обед для него, разумеется, в отсутствие папы.

Мама прекрасно понимала, какой скандал устроит ей отец, увидев эту тарелку. Поэтому она ее вынесла и оставила на бабкином окне.

Возмездие последовало немедленно.

– Мама! – закричал младший брат отца Робик. – Эта сволочь принесла обед обратно!

– Где эта сука? – орала на весь двор, едва войдя в ворота, отцова сестра Тамара (ее успели осведомить о мамином «преступлении»). – Где она? Я ее… (далее следовала непристойная ругань).

Тетя Тамара была большой любительницей сильных выражений. Не проходило и дня, чтобы она не поскандалила с кем-нибудь.

– Эй, Старый город! – презрительно окликал маму дядя Миша.

Он был школьным учителем, преподавателем физики, а мама – простой фабричной швеей.

Ссорились они с отцом, но, непонятно почему, вся злоба при этом выливалась на нее, на мою маму. Она не знала, куда ей от них деваться.

Но даже в самые тяжелые минуты не подстрекала отца, не настраивала против матери, братьев, сестры. Оказавшись между двух огней, она молчала. Молчала и терпела.

Мама и воспитана так была, и по натуре была спокойной, сдержанной. Даже замкнутой, пожалуй. У нее не было ни привычки, ни охоты вмешиваться в личную жизнь окружающих. Кого-то осуждать, сплетничать. Неинтересно это ей было. Да к тому же и некогда.

Болезнь мужа не давала нормально жить. За ним надо было ухаживать, присматривать, его надо было кормить. Словом, работать приходилось с утра до ночи. Денег в достатке никогда не было. А помощи никакой.

* * *Уже перевалило за полночь. Высоко в небе стояла луна, полная, чистая, яркая. Свет ее нежно серебрился на постройках, четко обрисовывая каждую неровность, каждую малость во дворе.

Красивая была ночь. Тихая-тихая.

Только мама нарушала тишину. Все скрежетала и скрежетала лопата, все громыхал уголь, падая в ведра.

Последние гребки – мы закончили работу. Пот градом катился с матери. Ее лицо, руки, ноги, платье, фартук – все походило на черный панцирь, цельный, тяжелый, плотный, грубый.

Теперь надо было помыться. Дома. В баню мы поедем завтра.

Мама поставила греть воду. Скорее, скорее, ведь завтра… Нет, уже сегодня рано утром – на работу. А мне – в детский сад…

Кажется, я так и заснул, сидя на стуле. Уж не знаю, как бедная мама мыла и раздевала меня.

Глава 8. Очень хороший день

Вероятно, был какой-то праздник, уж не помню какой, только этим утром все мы были дома – мама, Эмма, я. Все, кроме отца, он снова лежал в больнице. Я только собрался поиграть во что-то, как со двора послышался певучий клич:

– Э-э-э-э-э-с-те-е-е-е-е-р!

Во дворе звучало имя моей матери. Звучало, как песня, как серенада, звучало так мелодично и звонко, словно оперный певец исполнял арию, состоящую из одного этого имени. Но я-то отлично знал этого певца, его голос нельзя было спутать ни с чьим другим! И хотя это был мужской голос, он удивительно напоминал голос моей мамы.

Ну конечно же, пришел дедушка Ханан!.. Он стучать в дверь не любит. Предпочитает заявлять о своем приходе вот так, прохаживаясь по двору между нашей и бабкиной дверями и что-нибудь распевая. В черном своем пиджаке и яркой тюбетейке, с узелком в руках, задрав голову с седоватой бородкой, он ходит и ходит, улыбаясь, размахивая узелком, и всей округе, всему миру рассказывает о своем прибытии и о своей любви к дочери:

– Э-э-э-э-э-с-с-с-те-е-ер! Э-э-э-э-э-с-т-е-е-е-е-е-р! Я при-и-и-ше-е-л, Э-э-э-с-те-е-р!

Когда мой дедушка Ханан поет – один или среди друзей, – он никого и ничего вокруг не замечает. Теперь он сколько угодно может вот так расхаживать!

– Мама! Дедушка Ханан пришел!

Но мама уже бежала к дверям открывать. Она улыбнулась мне через плечо – и что это была за улыбка! Подобной улыбкой мама одаривала нас с Эммкой только в редкие минуты радости. Руку она клала на руку и чуть склоняла голову. Углы ее нераскрывшихся губ приподнимались и линия рта изгибалась, изменялась таким волшебным образом, что все лицо сразу освещалось, молодело. Карие глаза становились еще больше, ярче, какой-то таинственный свет загорался в них изнутри и тоже становился улыбкой. Крутые дуги густых, почти сросшихся бровей приподнимались, как волны, и над ними, как лодочки над волнами, взлетали две родинки.

Наша мама была красавицей. Я думаю, именно таких красавиц воспевали великие поэты Востока. Высокая, стройная, нежноликая, с густыми черными волосами, такими длинными, что когда мама распускала их, волосы тяжелой волной струились по ее спине до бедер – конечно же, она была воплощением восточной красоты!

Я любил смотреть, как мама причесывается. Сидя у маленького круглого зеркальца, склонив голову набок, мама неторопливо, прядь за прядью, расчесывала волосы. Они струились и блестели даже при свете неяркой лампочки, освещавшей мамину спальню. Вот она втыкает гребенку в гущу волос где-то у макушки и медленно проводит ею вниз, по пряди, до самого конца. И опять, и опять, и снова, и снова, пока прядь не становится упругой, пока каждый волосок – я это вижу – не отделяется от соседнего, хотя и лежит в той же пряди. Только тогда мама берется за другую прядь.

Каждый раз на расческе остается маленький пучочек выпавших волос. Мама его не выбрасывает, она аккуратно сматывает такие пучочки в один клубок. Клубок этот, к слову сказать, собирается долгими месяцами, а то и годами, и все растет, растет…

Но вот волосы расчесаны, можно делать прическу. Это особенно увлекательное зрелище. Первым делом мама кладет чуть ниже темени этот самый клубок – а потом начинает неторопливо, какими-то удивительно плавными движениями обкручивать, заматывать его длинными и гибкими прядями волос. Так на моих глазах возникает на затылке большой, упругий пучок – прическа, которая кажется мне чудом, совершенством.

Мама распахнула дверь – и я, выскочив навстречу деду, бросился в его объятия. Приподняв меня и прижав к себе, дедушка стал медленно кружиться.

Ох, до чего же это приятно! Все плывет вокруг – и шпанка, и урючина, и огород, и будка Джека, и сам он с длинным высунутым языком, который, кажется мне, вьется за мной, как нескончаемая розовая лента – как только такой язык помещается у Джека в пасти?.. Плывут мимо стены, окна, тюлевая занавеска в бабкиной спальне.

Занавеска только что задернулась. Бабка дома, а окно – это ее смотровая щель, откуда просматривается весь двор. Но сейчас бабка Лиза подглядывает за нами тайком. Когда приходит дед Ханан, она свою дверь не открывает, не появляется. Да дед этого и не ждет, говорить-то им не о чем…

Мы все кружимся и кружимся, дедушка поет, я подпеваю. Как мне хорошо! Тем более, что кружат меня одного – Эммка спит.

Я кружусь и размышляю: как же это тюбетейка держится на бритой дедовой голове? Небось приклеена. Ведь никогда не падает! Дед даже почесывает голову по-особому, не снимая тюбетейки. Одной рукой он приподнимает ее тыльную сторону, как створку ракушки. Вторая рука заезжает внутрь – и раздается шуршащий звук. Заглянуть туда, под створку ракушки, мне ни разу не удавалось. А очень хотелось: вдруг там, как в тайнике, хранится что-то драгоценное, необычное, что-то, что дед строго оберегает, прячет от чужого взгляда?

– Ну, хватит, пошли.

Дед поставил меня на землю, взял свой узелок, и мы с ним зашли в дом.

Мама поздоровалась с отцом сдержанно. Так уж принято в Азии – обниматься и целоваться можно с матерью, с отцом же следует обращаться скромно и почтительно. Подлинные чувства проявлялись, когда случалась беда. Мама, например, сутками ухаживала за дедом во время тяжелых приступов астмы.

Дед уселся за небольшой стол в углу и осторожно развязал свой узелок. В нем, укутанный тряпками, стоял котелок с горячей едой. О, как вкусно пахло из котелка! У меня даже слюнки потекли – ведь мы сегодня еще не ели. Правда, вчера к вечеру мне удалось лишний раз перекусить не совсем законным образом…

Вчера бабка Лиза сварила пельмени. Их аромат разносился по всему двору. Впрочем, до нас он долетел в первую очередь: мы с мамой сидели за столом у шпанки, а бабушка принесла пельмени именно сюда. Но это вовсе не означало, что нас пригласили обедать. Отец был в больнице, а невестке и внукам без него на угощение рассчитывать не приходилось. Хотим понюхать, как пахнут пельмени, пожалуйста…

– Робик, иди кушать! – крикнула бабушка. Робик не отзывался. Бабушка позвала еще раз, потом побежала в дом за сыном.

Я стоял возле мамы, сидевшей у другого конца стола. Струйки душистого пара щекотали мне ноздри. Я пристально смотрел на маму, и она знала об этом, даже не глядя на меня. Внезапно она встала. Повела меня за руку прямо туда, к блюду с пельменями, и, схватив горячую пельмешку, сунула мне в рот. О, как вкусно! Очень горячо, конечно, но да что уж там, все равно вкусно… Оп! И еще одна у меня во рту. И еще…

Вот так я вчера пообедал. Но сегодня мой желудок, конечно, уже не помнил об этом. Сидя у деда на коленях (ведь я был еще малышом, а маленьких баловать можно), я с наслаждением уплетал вкуснейшую еду. Бабушка Абигай была первоклассной поварихой, моей маме было у кого поучиться. Только теперь не так уж часто приходилось ей применять свое искусство.

– Как дети? – спросил дед.

Этот короткий вопрос заслуживает особого комментария. Во-первых, дед терпеть не мог, когда его спрашивали, как он поживает. Поэтому и он не любил задавать такие вопросы. Во-вторых, дед очень хорошо знал, что его дочь Эстер давно уже поживает не лучшим образом, хотя обязательно ответит, как ее в детстве учили: «Спасибо, папа. Все хорошо». Так к чему же расспрашивать? И что мог сделать дед кроме того, что они с бабушкой Абигай и так делали для нас? Вопрос «как дети?» был самым безболезненным.

Правду о своих родителях я узнал только через много лет. Мамины родители, особенно дед, были против этого брака. Вероятно, знали кое-что о женихе. Но моя юная мама полюбила, и напрасно они пытались отговорить ее. А теперь, семь лет спустя, когда ошибка стала очевидна, как, впрочем, уже и в первый год супружеской жизни, ей оставалось только терпеть и отвечать: «Спасибо, папа. Все хорошо». Может, потому что она все еще любила и надеялась на лучшее? Может быть, просто считала, что детям нужен отец?

– Дома тоже шьешь? – спросил дед.

– Иногда. Если разрешают домой брать.

Швейная машина «Зингер» фабричного образца стояла напротив обеденного стола. После дедушкиного точильного станка она, на мой взгляд, была самой лучшей тарахтелкой в мире. Работая, мама выжимала педаль до пола – и что это был за звук! Нескончаемый, звонкий, четкий. Настоящая пулеметная очередь. Лучше, чем в кино! Я прятался за дверной косяк и, встав на одно колено, готов был к любому сражению. Да и сам вел огонь!

Тук-тук-тук… Тук-тук-тук… Это я из автомата без промаха бил по врагу. Уничтожал роту за ротой. Подходите, мне не страшно! Только жаль, что боев таких было мало: мама не часто сидела дома за машинкой.

* * *Дедушка ушел. Проснулась Эммка. Мама накормила ее, включила радио. Передавали узбекскую музыку. Моя кудрявая сестренка, сытая и довольная, закружилась в танце. Закружился и я, а мама запела, прищелкивая пальцами. Мы вертим головками, двигаем плечиками, притоптываем. Это для нас играет целый оркестр!

Эммка до того завертелась, что шлепнулась на пол, и танцы прекратились. А я, воспользовавшись моментом – у мамы хорошее настроение и она с нами, – уселся на ее ногу покататься.

Вверх-вниз, вверх-вниз… Мама сидит, закинув ногу на ногу, покачивает ногой и сама покачивается в том же ритме, я на ее носке, как в седле на лихом скакуне. Ух, как мчится мой конь, как все вокруг мелькает, даже голова кружится… Лишь бы не слететь.

Но в самый разгар моего блаженства завизжала Эммка: она тоже хочет покататься. Немедленно! Попробуй не уступи…

«Оппа-ля! Оппа-ля!» – приговаривает мама, а кудрявая закатывается от смеха. Я слышу и мамин тихий смех. Нам всем троим весело.

Какой хороший сегодня день.

Глава 9. Макароны

– Эся, Ёсхаим занес два рубля? – во всеуслышание спросила бабушка Лиза.

Подбоченившись, она стояла на своем крыльце, широко распахнув кухонную дверь.

Было воскресное утро. Дед только что, уходя на работу, постучал к нам и передал маме два рубля. Покосившись на свое окно, он буркнул: «Не забудьте записать». Так ему было велено. Дескать, деньги даны в долг.

– Занес, да? – продолжала вопрошать бабка, оповещая двор о том, как обстоят дела в нашей семье. – Вот и хорошо. Съездишь на базар, купишь Амнуну куриную ногу, рис. Сваришь бульон. Еще возьми лепешку и один бо-о-льшой помидор. Вот такой, – она широко распялила правую ладонь, боясь, что мама купит недостаточно крупный.

Когда отец болел, ездить на базар приходилось очень часто. В воскресные дни мама брала с собой и нас.

Путь, знакомый до мельчайших деталей. Короткий Проезд соединялся с улицей Шедова небольшим, метров в двести, переулком. Он то сужался, то расширялся. В самом узком месте ширина его была не более двух-трех метров. Стены двух домиков, образовывавших этот узкий проход, подперты были массивными кирпичными контрфорсами. Утолщенные у основания, эти опоры поддерживали постройки во время землетрясений.

В одном из этих домиков жили, как в сказке говорится, дед да баба. В хорошую погоду бабка сидела обычно возле ворот на маленьком деревянном стульчике и торговала семечками. Только что поджаренные, они лежали горкой в маленьком тазике и очень аппетитно пахли.

Детей у стариков не было. Иногда они зазывали местную детвору в гости и угощали всех семечками. Их двухкомнатная квартирка была очень бедной: стол да пара стульев, кровать, шкаф. Правда, имелся и телевизор.

Улицу Шедова – широкую, мощеную, с арыками по краям – я очень любил. Вдоль арыков росли величавые дубы. Где-то там, высоко-высоко над головой их ветви сходились вместе, образуя густой лиственный свод.

Особенно хорошо здесь было в дождь и во время грозы. Вокруг гремело, сверкало, дождь барабанил по крышам, по кронам деревьев. Но все это было снаружи, а я находился в другом мире: ни шелеста листьев, ни дуновения ветра, ни единой капли дождя. Я был под охраной дубов-великанов.

Улицу Шедова да и вообще наш район довольно густо населяли бухарские евреи. Жили здесь и наши родственники: младший брат деда, его племянники и множество их детей. Виделись мы не часто, но в дни торжеств и скорби большая часть этой семьи собиралась вместе.

С раннего детства я знал, что и я, и мама, и папа – вся наша семья – бухарские евреи. Но что это значит, никакого понятия не имел. Только став взрослым, я задал себе вопрос: а кто же мы такие? Почему люди, никогда не жившие в Бухаре, называются бухарскими евреями? Объяснение оказалось довольно сложным. Оно увело меня очень далеко от Бухары, вообще от Узбекистана, и в давние-предавние времена.

* * *В 586 году до нашей эры произошло событие, которое стало одним из важнейших в истории еврейского народа. Событием этим было вавилонское пленение.

Иерусалим разгромили войска вавилонского царя Навуходоносора, и большинство населения Иудеи было угнано в Вавилон. Через полстолетия после этого страну завоевали персы. Еврейским пленникам разрешено было вернуться на родину, однако известно, что большинство из них осталось в Вавилонии. За долгие века здесь образовалась своеобразная этническая общность. С персами она не ассимилировалась. Мало того, когда римляне окончательно разгромили Иудею, Вавилония стала мировым центром еврейской культуры и науки. Здесь складывалась и росла историческая память евреев, укреплялся иудаизм, расширялась его духовная культура. Достаточно вспомнить о том, что именно здесь был составлен Вавилонский Талмуд.

Нашим предкам не суждено было обрести на этой земле новую родину. Начиная с V–VI веков новой эры в Персии много раз происходили события, навлекавшие на евреев жестокие гонения. Значительная часть персидских евреев постепенно переселялась в различные государства и части света, в том числе в города Средней Азии, в Таш или Шаш, как в древние времена назывался Ташкент, в Самарканд, в Бухару.

В средневековье Бухара была центром большого, могучего ханства. В нем процветали и торговля, и ремесла, и искусства, и науки. Здесь постепенно образовалась самая большая еврейская община в Средней Азии. Я читал где-то, что первые упоминания о ней относятся к XIII веку. Вероятно, именно из-за того, что Бухара была блистательной столицей самого крупного из узбекских ханств, название здешней еврейской общины – «бухарские евреи» распространилось (правда, уже много позже, в конце XVIII века) на всех евреев Средней Азии. В том числе, конечно, и на узбекских.

Если даже начинать отсчет с XIII века, евреи поселились среди узбеков достаточно давно. Как было им не сжиться друг с другом? Бухарские евреи переняли многие традиции узбеков, похожи на них поведением и даже внешностью. Уже в наше время среднее и высшее образование они получали в местных школах и институтах. Достаточно активно участвовали во всех областях жизни республики. И все же… Все же родным языком оставался для них «бухари», основанный на фарси. То есть таджикский. Узбеки же, как известно, народ тюркоязычный. На бухарском разговаривали дома, его старались передать детям. И религию продолжали исповедовать свою, иудейскую. И древним обычаям, как умели, следовали. Да и жили по возможности недалеко друг от друга, образуя еврейские махалли. Словом, бухарские евреи не превратились в узбеков, не смешались с ними, а образовали еще одну своеобразную субэтническую общность, еще одну ветвь на древе народа.

Семья Юабовых, родителей моего отца, принадлежала к числу евреев, оставшихся в Персии, не покинувших ее даже в самые тяжелые времена. Таких тоже было немало. Только в конце прошлого века мой прадед на верблюде перекочевал в Среднюю Азию и поселился в Ташкенте. Здесь и родился его сын, мой дед Ёсхаим.

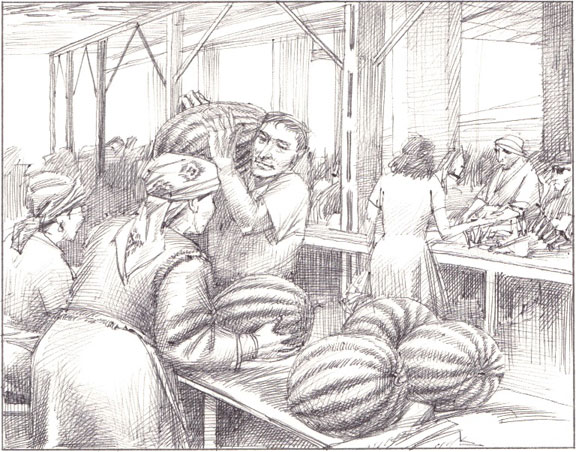

* * *Вернемся же в Ташкент из нашего путешествия в прошлое… Мы с мамой за это время успели выйти на Педагогическую, пошли по ней вниз и оказались в самом центре города, многолюдном и шумном. Здесь пересекалось множество трамвайных и троллейбусных линий, сновали такси. Здесь возвышался Центральный универмаг, окруженный киосками, столовыми, различными мастерскими. А от центра рукой подать было уже и до Туркменского базара. Хоть и не самый большой в городе, он считался одним из лучших. Поражал базар и своей чистотой. От посыпанных песком дорожек веяло прохладой. Открытые лавки тянулись длинными, метров по триста, рядами. Здесь разрешали торговать только колхозникам. А за ними уже располагались частники – мясники, садоводы, кустари и прочие.

Открывался базар очень рано и сразу же превращался в некое подобие пчелиного улья. И гудел базар монотонно, как пчелиный рой, а над этим однообразным низким гулом то и дело взмывали высокие, тонкие голоса. Это неутомимые продавцы зазывали покупателей.

– Эй, опа, посмотрите на эту клубнику! Во рту тает. Попробуйте! – зазывал садовод.

– Подходи, народ! Свой огород, половина мед! – напевая, восхвалял свой товар другой.

Торговали в основном пожилые узбеки. Одеты они были почти одинаково: тюбетейка, чапан (длинный ватник), мягкие кожаные сапоги.

Сказать, что торговаться на азиатских рынках принято – значит, не сказать ничего! Это особый ритуал, своего рода искусство и одновременно игра, украшающая однообразную жизнь. Цену, названную продавцом, не просто оспаривают, а приводят свои доводы, почему ее надо снизить. При этом никогда не унижают достоинство продающего и его товара.