Полная версия

ИСПОРЧЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ. Рыночный фетишизм товаризации

Чтобы сохранить в своей основе понятие частных отношений собственности, но уже в новой парадигме знаний, в «Полилогии…» вводиться дихотомическое деление «отношений собственности» (ОС) на «ограниченные отношения собственности» (ОгрОС) и «общественные отношения собственности» (ОбщОС).

Ограниченные отношения собственности в свою очередь подразделяются на частные отношения собственности для объектов-предметов (ЧОС) и группо-иерархические отношения собственности для объектов-процессов (ГИОС). В данном же разделе речь идёт о последующем логическом делении частных отношений собственности по поводу объектов-предметов.

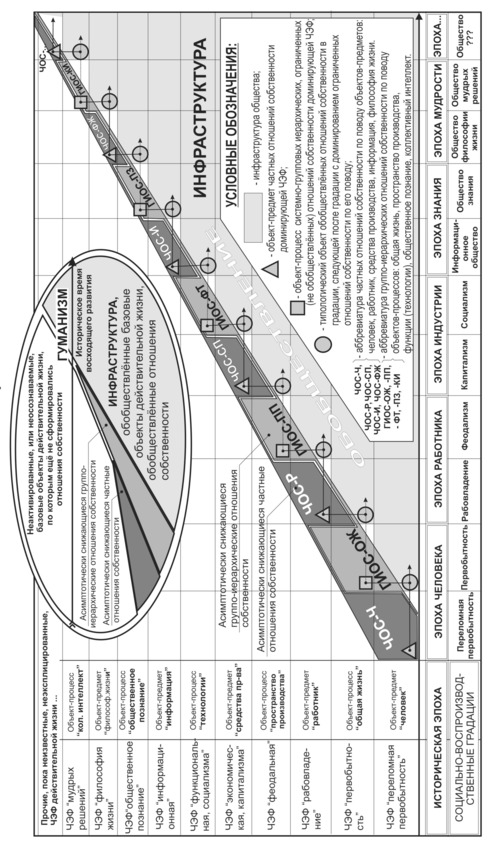

В основу этого деления предлагается положить механизм взаимодействия агентов производства. Типология этих механизмов и они сами различаются по градациям, точнее, по доминирующим в градациях ЧЭФ (см. первый левый столбец таблицы рис. 10). При этом пока ограничиваемся рассмотрением градаций, соответствующих первой фазе каждой исторической эпохи. Фрагмент этой классификационной схемы представлен на рисунке 11.

Начнём с примера современного капиталистического общества, которому в таблице рис. 10 соответствует столбец социально-воспроизводственной градации капитализм (экономический способ производства). В этой градации доминирует ЧЭФ «экономическая» с объектом-предметом средства производства; доминирующий объект-предмет «средства производства» обозначен треугольником из сплошных чёрных линий с заливкой серого цвета и расположенной рядом надписью: ЧОС-СП.

Согласно метатеории полилогия механизмом взаимодействия агентов ЧЭФ «экономическая» является «товарообмен», когда вещь (товар) одного агента производства отчуждается в пользу другого агента и присваивается им в обмен на отчуждение этим агентом иной «своей вещи» (товара или денег) в пользу первого агента, который её также присваивает. Товарообмен производится в среднем при равенстве общественных стоимостей предоставляемых для обмена вещей.

Таким образом, отношения собственности определяются фактом физического отчуждения или присвоения вещей и наличием агентов, в чью пользу отчуждается или присваивается данный объект-предмет (вещь, товар), что позволяет обладателю отчуждённой вещи, присвоив её и владея её, производить с ней любые операции. Эти частные отношения собственности по поводу средств производства, а более обобщённо – вещей (!), на фрагменте классификационной схеме рисунка 11 обозначены аббревиатурой «ЧОС-СП».

Иное дело, если объектом-предметом является объект другой типологии (не вещь!), например, объект-предмет «информация», доминирующий в градации «Информационное общество». Информация – это не вещь, а свойство, абстракция. Поэтому и отношения по поводу её совершенно иные, ибо иной механизм взаимодействия агентов производства, материально-знаковые отношения и пр. Об этом достаточно подробно уже писалось, поэтому кратко отметим лишь отличительные и весьма характерные свойства частных отношений собственности по поводу информации.

Во-первых, это нескончаемый процесс отчуждения информации (как некая форма «отсутствия отчуждения») и беззатратное тиражирование посредством копирования в неограниченном количестве.

Во-вторых, это состояние, когда все агенты, располагающие какой-либо информацией, являются её собственниками, «вечными собственниками».

В-третьих, это существование «корневого владельца» как множества полноправных владельцев одной и той же информации.

В-четвёртых, это «закон ценности» как равенство ценности информации, подлежащей распространению, сумме всех текущих ценностей всей совокупности информации на всей сети её распространения.

Наконец, в-пятых, пока трудно воспринимаемое и понимаемое частью общества, это свободное распространение и присвоение информации, это «неограниченная» частная собственность при полной свободе присвоения.

Другой пример. Это доминировавшие в прошлом отношения частной собственности по поводу такого объекта-предмета как «работник». Очевидно, что умение работать и уметь что-то (делать) невозможно подвергнуть отчуждению, ибо это способность самого человека. Эта специфическая форма частной собственности в ЧЭФ «рабовладение» трансформировалась в античные времена в классическое рабство.

Об отношениях частной собственности по поводу самого человека как объекта-предмета достаточно подробно было сказано ранее, когда, по сути, один объект был на всех. Человек был в собственности самого человека и через это «весь мир» был в его частной собственности. И только обобществление человека, а через него и «всего мира», привело к возникновению общества, – первобытного общества. Иными словами, это было некое частичное отчуждение человека от самого себя в пользу общества, то есть передачи части своих прав обществу или, как иногда говорят, (частичная) постановка человека под контроль общества.

По пункту 3 – об особенности исторической последовательности доминирующих объектов-предметов в части фактического восприятия их на бытовом уровне как базовых объектов отношений собственности. Это восприятие формируется таким образом, что очередной доминирующий базовый объект помимо собственно самого типологического базового объекта-предмета включает в себя и прочие типологии объектов, не вошедших в состав инфраструктуры общества.

В качестве примера на схеме рисунка 1.10 для градации капитализм эти прочие объекты показаны треугольниками и квадратами, выполненными точечным пунктиром и расположенными на белом поле таблицы выше сплошного треугольника «средства производства». Это следующие объекты: функция (работа), информация, общественное познание, философия жизни (смысл), мудрое решение коллективного интеллекта. Однако в быту, на практике (в быту) все перечисленные объекты рассматриваются как товар (вещь), то есть так же относятся к средствам производства.

Об этом уже частично было сказано в анализе переломной первобытности и показано, что в состав объекта доминирования помимо собственно доминирующего объекта-предмета входят, правда, в деформированной форме и в конкретике быта, прочие известные базовые объекты всех известных ЧЭФ. При этом следует иметь в виду, что часть из них лишь мыслима и на тот исторический момент совершенно не осознана, другие лишь едва наметились в практической жизнедеятельности и не существенны. Однако при этом важно то, что на них в полной мере распространяется сам особый, специфический механизм взаимодействия агентов производства доминирующего объекта-предмета, особые материально-знаковые отношения доминирующего объекта, а также «навешиваются» и навязываются прочие особые атрибуты его доминирующей ЧЭФ.

В этом собственно и состоит сам механизм деформации производственных отношений прочих, не доминирующих, ЧЭФ.

Таким образом, вся многогранность, гетерогенность производственных подпроцессов пёстрой полилогии действительной жизни воспринимается как некая однородная, гомогенная субстанция доминирующей ЧЭФ. Ярким историческим примером такого восприятия производственных процессов социума, эндогенно, является абсолютизация экономических отношений, экономическая зашоренность в быту и в науке. Этот всеподавляющий «дух экономизма» проявляется при анализе, как исторического восходящего развития общества, так и всей многогранной полилогии современного общества.

В частности, это служит обоснованием мнимой вечности как самого капитализма и его экономических, товарно-денежных отношений, так и обоснованием его непреходящего будущего и имманентности экономических отношений любому историческому периоду существования общества.

По пункту 4 особенностей исторической последовательности доминирующих объектов-предметов, – деформирование доминирующим подпроцессом ЧЭФ природы объектов, механизмов и производственных отношений иной типологии. На схеме рисунка 10 для градации «капитализм» объекты обозначены геометрическими фигурами, выполненными точечным пунктиром, в том числе, и обобществлённые объекты (круги) инфраструктуры.

В современном обществе капитализма это проявляется в таких рецидивах как продажа людей (детей) и «рабство», брак по расчёту, предательство ради экономического выигрыша и денег («продажа Родины», семьи, друзей), платное образование, платная медицина и прочее. Наконец, это совсем не современная, но уродливо товаризованная экономическая практика продажи информации и контента; это и деформированная в сторону экономизма форма правового выражения авторского права и правового представления вышеперечисленных экономических деформаций, в том числе, и в части правового регулирования информационного пространства.

Более того, сам факт доминирования в обществе рыночных товарно-денежных отношений служит в ряде случаев обоснованию и «оправданию» этих рецидивов. За исключением информационно-интеллектуальных объектов и процессов все эти рецидивы относятся к объектам и процессам инфраструктуры общества, которые были обобществлены в далёком историческом прошлом общества и поставлены под контроль коллективного интеллекта, вошли в основания общества и стали его фундаментом. Разумеется, этот фундамент развивался, и развивается, в восходящем развитии вместе со всей целостностью общества. Однако выше отмеченные рецидивы напоминают и свидетельствуют о наличие деградационных и деструктивных процессов, ведущих в конечном итоге к краху самого общества и его культуры.

Особо заметим, что подобная ситуация так или иначе складывается в настоящее время относительно объектов информации и знания. Это выражается в постоянно возникающих актах и намерениях власти ограничить те или иные свободы распространения и использования информации, интеллектуальных продуктов информационно-интеллектуальной и творческой (креативной) жизнедеятельности.

Всё это происходит стихийно, за спинами участников производственных процессов, что вызывает нарастание негативных явлений, диссонанс и хаос в самой жизнедеятельности общества, снижение эффективности общественного производства, ведёт к ещё большему нарастанию социальной напряжённости и усилению критичности положения общества, способствует спонтанному становлению состояния неустойчивости и бифуркации.

Таким образом, изложенное достаточно убедительно доказывает несомненную трансформацию, развитие, доминирующих частных отношений собственности и соответствующих базовых объектов-предметов как категорий в ходе исторического восходящего развития общества. При этом сами переходы частных отношений собственности от одной типологии к другой строго квантуется в соответствие с историческими эпохами.

В целом же все рассмотренные явления ещё раз напоминают о силе и мощи института частных отношений собственности и необходимости тщательного учёта его влияния на различные стороны развития общественных отношений в социуме.

1.6.3. Историческое развитие группо-иерархических отношений собственности

Все исторические времена развития человечества неизменно сопровождались идей построения справедливого общества. Идея справедливого общества в процессе этого движения наполняется конкретным содержанием, характерным для данного момента данной исторической эпохи. Наиболее полно она нашла своё выражение, говоря языком социальных движений последних столетий, в образах социализма и коммунизма. Однако в теоретическом плане само понимание социализма и коммунистического будущего, даже в среде их сторонников, весьма расплывчато и противоречиво.

В этой связи возникает ряд вопросов:

– в чём суть субстанции социализма, и какова всё-таки его сущность?

– почему при обсуждении этого вопроса порою вспоминают различные социализмы, в том числе «феодальный», и даже – «первобытный коммунизм»?

– почему история развития человеческого общества наполнена, с древних времён, мечтами и различными движениями в поисках социальной справедливости?

Попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь на важнейший материалистический аспект производственных отношений, – на отношения собственности.

Первый тезис.

Начнём с весьма характерной статьи М. Заломова «Социализм: феодальный, буржуазный, рабочий…». Анализируя социальный идеал немецкого проповедника времён Реформации, духовного лидера социального движения, проповедовавшего всеобщее равенство на основе евангельских идеалов и террор против традиционной церкви и дворянства, крупнейшего теоретика того времени Томаса Мюнцера (около 1490 – 27 мая 1525), он пишет: «Этому величайшему сыну немецкого средневековья принадлежит выдвижение лозунга «Всё общее!». Мюнцер стал первым теоретиком и практиком коммунизма как движения, которое себя уже осознало. … Мюнцер обосновал необходимость развивать сущность каждого человека, расставлять людей в общественной жизни по мере их способностей, предоставлять каждому возможность руководить посильной частью общей собственности. В этом Мюнцер увидел возможность повысить эффективность общего хозяйства относительно частного» [5].

Начало установления «общности имуществ» Мюнцер связывал с устранением феодалов и переходом всех материальных благ в руки трудящихся путём уравнительного раздела земли и других богатств между всеми тружениками.

Социально-политическую программу Мюнцера Энгельс характеризовал как близкую к коммунизму, как «гениальное предвосхищение» будущего, как программу «… немедленного установления царства божьего на земле…». Под этим Мюнцер, по словам Энгельса, «… понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти» [19].

Второй тезис.

Википедия, свободная энциклопедия, пишет: «Первобытный коммунизм (нем. Urkommunismus) он же первобытно-общинный строй – марксистский термин, означающий самую первую в истории общественно-экономическую формацию, когда все члены общества находились в одинаковом отношении к средствам производства, и способ получения доли общественного продукта был единым для всех.

Согласно Энгельсу, наиболее древние человеческие сообщества охотников-собирателей, существовавшие до возникновения классов, можно назвать «примитивным коммунизмом». Примитивный, или первобытный, коммунизм характерен для всех народов, находящихся на ранних ступенях развития (т. н. первобытнообщинный строй, по археологической периодизации совпадающий в основном с каменным веком). Для примитивного коммунизма характерно одинаковое отношение всех членов общества к средствам производства, и соответственно единый для всех способ получения доли общественного продукта».

Третий тезис. О феодальном социализме.

БСЭ и «Философская энциклопедия» определяют феодальный социализм как «… разновидность до-научного социализма, представители которого, критикуя капитализм, видели выход из его противоречий в возвращении к феодальным патриархальным отношениям.

<…>

Формирование феодального социализма произошло после Революции 1830 во Франции и парламентской реформы 1832 в Англии, когда возникла почва для иллюзии об общности интересов классов, противостоящих буржуазии справа и слева, своеобразном антикапиталистического фронте феодалов и трудящихся» [23].

Вот и сегодня, в наше время, некоторые видят в советском реальном социализме «высшую стадию феодализма» [31].

Однако такие исторические иллюзии «строятся» не только на противостоянии, не только на внешней, порою даже – бытовой, схожести некоторых явлений, но и на ряде положительных сущностно-материальных мотивациях этих движений к справедливости.

А сущностно-материальная мотивация в этих тезисах одна – обобществление. Об этом хорошо сказано в статье БСЭ о Томасе Мюнцере: «Религиозно-философское учение Мюнцера… представляло собой разновидность пантеизма и приближалось к атеизму. По существу, пантеизм Мюнцера – социальное учение: все „творения“ являются, по Мюнцеру, частями мирового целого и только в нём могут существовать, из чего следует, что индивиды не могут иметь особых интересов, отличных от интересов общества в целом. Реформация, по Мюнцеру, – преобразование мира на началах торжества общих интересов…» [29].

То есть идея обобществления, и торжества общих интересов, существовала и существует в обществе на всех этапах его исторически восходящего развития. Однако в зависимости от конкретно-исторической обстановки и, даже, личностного фактора, эта идея облекалась в разнообразные формы и, если так можно сказать, на различную «глубину и широту» обобществления. Очевидно, что в целом степень и глубина обобществления, сами формы обобществления, тесно связаны с уровнем сложности и типологией доминирования на соответствующем конкретно-историческом этапе развития данного общества.

Заключение Мюнцера о том, что «что индивиды не могут иметь особых интересов, отличных от интересов общества в целом», созвучно и с последующим марксовым утверждением. «…Сущность человека, – писал К. Маркс, – не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [20, с. 265]. То есть, образно говоря, человек – это воплощение общественных интересов в индивидной форме, форме индивидуума, индивида.

Идея обобществления, согласно фундаментальной социологической метатеории общества А. С. Шушарина «Полилогия современного мира…», находит своё непосредственное выражение в её теоретических основаниях, а в исторической конкретике связана с доминирующей типологией базового объекта-процесса. То есть конкретное наполнение этой идеи, как в жизни, так и в самой парадигме теории, что в данном контексте особенно важно, жёстко зависит от уровня и степени развития материального производства, от самого воспроизводственного уровня действительной жизни и, разумеется, во много определяется положением доминирующих социальных групп населения общества.

На прилагаемой схеме рисунка 12 в графической форме отображены основополагающие элементы трансформации отношений собственности общества в процессе его восходящего исторического развития. Основные закономерности этого развития были в целом ранее рассмотрены и касались, главным образом, исторического развития частных отношений собственности. Как видно из схемы эти частные отношения собственности, последовательно трансформируясь, развиваются в сторону всё более абстрактных объектов действительной жизни, составляющих в структуре общества асимптотически снижающийся логический объём. При этом имеет место последовательное ослабление степени влияния агентов-собственников на движение доминирующих объектов отношений собственности и на всю жизнедеятельность общества.

Рис. 12. Асимптотический тренд развития отношений собственности в восходящей истории общества

С некоторой осторожностью можно предположить, что развитие ограниченных, частных отношений собственности в обществе исторически дрейфует в сторону системы, «не имеющей исходного пункта развития», децентрализованной и антииерархичной. Этот тип общества будущего близок к концепции информационно-сетевого общества, в которых «координация операций и синхронизация общего результата достигаются без центрального органа», а соответствующий информационный континуум образует некое социальное поле как сеть информационных каналов. Это позволяет предвидеть и упреждать ходы игроков, позиционироваться относительно друг друга, а социальным классам группироваться и перегруппировываться, социальным институтам – формироваться и переформировываться.

В асимптотическом исходе, в традициях марксова учения, всё социальное пространство заполняет некая всеобъемлющая инфраструктура общества, а институт ограниченных, частных отношений собственности становиться ничтожно значимым, уступая место самодостаточным личностям, гражданам человечества – «универсальному человеку».

После этого исторического экскурса, дающего в первом приближении образ развивающихся группо-иерархических отношений собственности, перейдём непосредственно к анализу самой структуры группо-иерархических отношений собственности.

Подобный тренд в «образах социализма», но уже по поводу полилогических объектов-процессов, имеет место в отношении группо-иерархических отношений собственности (ГИОС). Напомним, что частные отношения собственности возникают (возможны) лишь по поводу объектов-предметов действительной жизни. Таким образом, в полилогии группо-иерархические отношения собственности последовательно возникают, исторически чередуясь с частными отношениями собственности, на всём пространстве восходящего развития общества. Конкретизируем эту историческую последовательность доминирующих объектов-процессов, по поводу которых имеют место ГИОС. Это следующие объекты-процессы: общая жизнь (первобытность), пространство производства (феодализм), технологии и функции (социализм), общественное познание (градация «Общество знания»), «мудрое решение» как продукт коллективного интеллекта (градация «Общество мудрых решений») и т. д.

На схеме рис. 12 объекты-процессы обозначены тонированными квадратами, а исторический период соответствующих доминирующих группо-иерархических отношений собственности (ГИОС) выделен серым тоном средней интенсивности и последовательностью аббревиатур по всем перечисленным объектам-процессам: ГИОС-ОЖ, ГИОС-ПП, ГИОС-ФТ, ГИОС-ПЗ, ГИОС-КИ.

По этому подобию, тёмным тоном и треугольниками, выделены доминирующие объекты-предметы и соответствующие периоды доминирования частных отношений собственности (ЧОС) с указанием аббревиатур последовательности по всем известным объектам-предметам: ЧОС-Ч (человек), ЧОС-Р (работник), ЧОС-СП (средства производства, вещь), ЧОС-И (информация), ЧОС-ФЖ (философия жизни). Инфраструктура, по всем типам чистых эндогенных форм, выделена светло-серым тоном заливки.

Уместно ещё раз напомнить, что градации (устар. – формации) представляют композицию из всех известных чистых эндогенных форм (ЧЭФ) процессов воспроизводства объектов действительной жизни. Каждой градациям на схеме рисунка соответствует свой столбец, а каждой ЧЭФ – своя строка таблицы. В градации одновременно и параллельно протекают все известные ЧЭФ воспроизводственных процессов, но только одна из них доминирует, определяя тип и название соответствующей градации, доминирующий базовый объект воспроизводства, доминирующие производственные отношения, механизмы обмена, материально-знаковые формы производственных отношений, тип разделения труда, тип равновесия, богатства и пр.

ЧОС и ГИОС в совокупности образуют ограниченные (не обобществлённые) отношения собственности (ОгрОС), которые на схеме рисунка 12 изображены толстой и постепенно утончающейся «кривой», напоминающей балку шлагбаума. Как видно из этой схемы, кривая ОгрОС образуется сцеплением двух кривых (ЧОС и ГИОС), напоминающих две части огромной застёжки-молнии. «Зубцы» застёжки-молнии представляют собой последовательно чередующиеся периоды (зоны) доминирования ЧОС и ГИОС. Объекты, переходящие в инфраструктуру общества обозначены тонированными кругами.

Отмеченное выше свойство развития тренда ограниченных отношений собственности проиллюстрируем примерами на основе анализа тренда ГИОС, которые непосредственно связаны с поставленными в начале раздела вопросами. В целом можно отметить, что ГИОС, как и в целом ОгрОС, последовательно трансформируясь, развиваются в сторону всё более абстрактных объектов-процессов действительной жизни, составляющих в структуре общества асимптотически снижающийся логический объём. При этом имеет место последовательное ослабление степени влияния соответствующих групповых агентов-собственников этих доминирующих объектов на их движение в обменных процессах и на всю жизнедеятельность общества. – И это связано не только с нарастающей мощью и содержанием инфраструктуры общества (массивная область светло-серого тонирования под непрерывно утончающейся кривой ОгрОС), что само по себе весьма важно, но связано, прежде всего, с трансформацией внутреннего содержания самих ГИОС.

Таким образом, воплощение в жизнь справедливости как вечной мечты человечества исторически идёт непрерывно и постоянно, однако при этом имеет место лишь асимптотическое приближение к идеалу справедливого общества. Несмотря на асимптотический характер «приращений», постепенно уменьшающихся, сама сила стремления к справедливости, сила страстей по этому поводу и значимость каждого очередного исторического шага в этом приращении отнюдь не уменьшаются.

Поэтому и не ослабевает в историческом развитии борьба прогрессивных сил общества за справедливость, хотя само конкретное наполнения смысла и содержания справедливости на каждый исторический момент восходящего развития общества существенно меняется. В этом вечном движении уровень справедливости общественных отношений также непрерывно и асимптотически возрастает. Этот исторический идеал справедливого общества обозначен на схеме рис. 12 (фрагмент рисунка в двойном овале) надписью «ГУМАНИЗМ», что подразумевает историческую преемственность идеалов справедливости социалистических и коммунистических движений общественного развития.