Полная версия

Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах. Жанр, исследования, тексты

Описанные выше подходы представляются симптоматичными с точки зрения эволюции дискуссии о профессиональном статусе рецензирования. От неудовлетворенности качеством рецензирования и утверждений о несоответствии стандартам научности происходит переход к осмыслению функционирования жанра в перспективе коммуникативной интерпретации науки. Благодаря этому появляется возможность более рафинированной интерпретации как функций критического высказывания, так и механизмов рутинизации жанра. Следующим шагом в развитии этой линии должна быть инструментализация этой рефлексии, позволяющая снять противопоставление между нормативным порядком научного этоса и эмпирическим порядком воспроизводства научного сообщества. Осмысление того, как соотносятся церемониальные и критические аспекты рецензий в культуре различных научных сообществ, позволит сделать рефлексию о рецензиях профессионально релевантной.

Важным аспектом разворачивания такого рода рефлексии можно считать осмысление работы основной инстанции рецензионного мониторинга – профессиональных журналов. Связь рецензирования с журналом как культурной формой эпохи модерна рассматривалась некоторыми исследователями в качестве источника противоречивого статуса этого жанра. Так, у Райли и Шпрейтцера мы находим следующую характеристику этой связи: «Исторически формы и функции книжных рецензий могут быть возведены к неакадемическим журналам, появившимся более ста лет назад, однако стандарты рецензирования, по крайней мере до некоторой степени, сегодня должны соответствовать научной методологии. Это может частично объяснить то, почему рецензии на книги во многих случаях могут быть охарактеризованы как несчастливый союз формы и функции»[48]. Сегодня вопрос снова оказывается на повестке дня в связи с нынешней академической политикой в сфере публикационной активности, интеллектуальным бэкграундом которой выступают системы рейтингования изданий и наукометрической оценки качества публикаций. Показательно, что в отличие от системы peer review, выступающей одним из первостепенных критериев с точки зрения отбора журналов в соответствующие базы (например, в Scopus), качество рецензирования книг в число этих критериев не входит[49]. Между тем качество и объем рецензионной работы, как было отмечено выше, не в последнюю очередь определяют профессиональный статус издания. Таким образом, вопрос о рецензиях важен, поскольку он побуждает рассматривать журналы не только как инструмент формирования собственного рейтинга (как это происходит под влиянием внедрения новых систем оценки), но как орган саморефлексии профессионального сообщества, в оценке которого имеет значение не только наукометрическая конъюнктура цитирования, но также и качественные характеристики издания. Думается, ситуация диспропорции между отечественными и зарубежными изданиями, возникшая в результате экспансии наукометрических методик оценки научной продуктивности, делает обсуждение этого вопроса весьма актуальным.

Исследования рецензий в 1950–2010-е годы: эволюция подходов

Несмотря на то что история критики давно заняла свое почетное место в истории литературы, рецензии как жанр критического письма только в последнее время получили более или менее полноценную прописку в науковедении и тем более в истории науки. Как отмечала Линдхольм-Романчук, обсуждение этой практики разворачивалось преимущественно в передовых статьях журналов и письмах редакторов, а также на профессиональных форумах[50]. Вместе с тем с конца 1960-х годов начали предприниматься попытки придать этой рефлексии более обобщенный характер. Осмысление описанных в предыдущем разделе противоречий, поиск возможностей превратить рецензии в источник для диагностики механизмов функционирования научного сообщества и отслеживания динамики его развития постепенно сформировали традицию исследований этого жанра. Сегодня она приобрела отчетливо междисциплинарный характер: на первом этапе наиболее важным вкладом в нее стали работы социологов, а впоследствии эстафета лидерства здесь перешла к специалистам по информационным наукам и лингвистике. Если попытаться ретроспективно наметить общую логику разворачивания этого направления, то она в значительной степени будет связана с тем, что можно обозначить как культурный поворот. Как было показано выше, важным условием такого поворота стало переосмысление субъективности рецензионной оценки, которую стали рассматривать не как отклонение от научной объективности, но как реализуемое в акте критического суждения утверждение научной нормы. В связи с этим возник вопрос о том, как эта норма определяется в контексте различных журналов, дисциплин, научных программ, конкретных социальных и дискурсивных механизмов организации этой практики. Систематическая рефлексия в отношении этого вопроса приводит к тому, что исследование рецензий становится частью исследования дисциплинарных культур и, более узко, – «культур оценивания» (evaluative cultures), примером которого может служить известная работа Мишель Ламон (2009) «How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judgment»[51]. Вопрос о культурах оценивания отсылает не только к специфике отдельных дисциплин, но затрагивает также и сюжеты, связанные с наукометрическим мониторингом. Как будет показано далее, технологическая модернизация, так же, как и возникновение более гибких и чувствительных к субъективному измерению науки методов анализа, приводит к сглаживанию оппозиции и между разными типами фиксации научных результатов (статьи и монографии), и между взглядом «извне» и «изнутри» профессии.

Социологические исследования рецензий, появившиеся на рубеже 1960–1970-х годов, можно, по-видимому, считать первыми попытками придать рефлексии о рецензиях более общий характер. Одним из первых исследований здесь стало исследование Райли и Шпрейтцера, посвященное организации рецензирования в американских социологических журналах. Авторы вынуждены были зафиксировать, что, несмотря на проблематичный статус жанра, неформальный характер организации рецензирования и потенциальное разнообразие субъективных оценок и мотивов рецензентов, рецензии сохраняют статус одного из ключевых жанров научного письма[52]. Однако большее развитие получило другое направление исследований, связанное со стремлением выяснить связь содержания рецензий с организационными и социальными факторами. Сопоставляя рецензии, опубликованные в трех ведущих американских социологических журналах, Чемпион и Моррис изучали распределение оценок и стратегий критического разбора, а также представленность рецензентов из разных регионов. Наиболее интересным результатом анализа оказалась констатация высокой доли положительных рецензий (60–70 %), а также преобладания критических замечаний в отношении эмпирической базы по сравнению с теоретическими и методологическими[53].

Позднейшие исследования характеризовались, во-первых, введением более сложной модели интерпретации рецензионного суждения, которая учитывала как статус рецензента, так и статус автора рецензируемой книги; во-вторых, стремлением использовать наработки социологии науки. При этом результаты таких исследований оказывались до некоторой степени противоречивыми. Так, Уолтер Хирш и Рональд Поттер-Эфрон, основываясь на изучении рецензий в политической науке, экономике и философии, констатировали, что в случае рецензий мы не можем говорить об «эффекте Матфея», поскольку книги более заслуженных авторов получают одновременно и более критические отклики[54]. Между тем анализ рецензий в социологических журналах, проведенный Уильямом Снижеком и Эллсвортом Фурманом, напротив, показал, что книги авторитетных авторов чаще получают положительные рецензии[55]. Итогом этих исследований стала дисквалификация ряда не подтвердившихся гипотез, в частности, предположений о связи качества отклика и принадлежности рецензента к определенной «теоретической группе» (Николас Маллинз) или о влиянии более ранних рецензий на более поздние. Не менее важным, впрочем, было и осознание комплексного характера как содержания рецензионного текста (в частности, неочевидности характеристик рецензии как «положительной», «отрицательной» или «нейтральной»), так и его социальной детерминации.

В текстах историков, которые, по сравнению с социологическими работами, носили более эпизодический и ограниченный рамками дисциплины характер, можно обнаружить те же два направления исследований рецензий. Например, организация рецензирования рассматривалась здесь в контексте изучения истории исторической периодики. Если сопоставлять это исследование с социологическими работами, то следует отметить, что оно было более многоаспектным и включало в себя целый спектр вопросов, касающихся статуса рецензий в рамках журнальной политики и менеджмента. Так, Маргарет Стиг Далтон исследовала организацию рецензирования в трех национальных исторических журналах – Revue Historique, English Historical Review и American Historical Review, показывая, каким образом редколлегии изданий вырабатывали принципы менеджмента рецензий в условиях растущего и все более интернационализирующегося книжного потока и меняющихся финансовых и технологических рамок. Ее анализ показал, что наибольшее развитие практика рецензирования получила в American Historical Review, который прилагал значительные усилия к реализации идеи универсального мониторинга и больше всего сталкивался с проблемой ограниченности публикационных возможностей. Именно в этом издании объем рецензий значительно превышает объем публикуемых статей. С целью решения этой задачи редакция журнала последовательно отказывалась от ряда рубрик, в том числе таких, как «Документы», «Новости» (которые были вынесены в отдельный бюллетень, созданный в 1960-е годы при журнале), увеличивала печатные мощности (на протяжении второй половины XX в. журнал вырос в объеме и стал издаваться пятью выпусками в год вместо четырех) и стремилась более интенсивно использовать имеющиеся ресурсы (увеличение площади страницы, сокращение полей, печать рецензий в две колонки и т. д.). Трансформации коснулись также отбора оцениваемых изданий (например, было прекращено рецензирование Festschrift’ов) и самого формата текстов: редакция признала целесообразным сократить количество средних рецензий (400–500 слов) и увеличить количество полных рецензий, в то время как информацию о неотрецензированных изданиях публиковать в виде списков[56]. Что касается принципов отбора книг для рецензирования, то наиболее замкнутым в национальных границах среди названных журналов является English Historical Review. Приоритет англоязычной литературы выражается не только в количестве, но и в объеме текстов – рецензии на иностранные книги существенно короче. Наибольший интернационализм проявляет в своей политике Revue Historique, в котором доля рецензий на иностранные издания является наиболее высокой. Однако с учетом количества рецензий, публикуемых American Historical Review, количество рецензий на французские книги в нем в середине 1980-х годов уже превышало количество рецензий на эти же издания в Revue Historique (59)[57].

Анализу содержания рецензий, опубликованных в журнале Journal of American History на протяжении 30 лет, была посвящена работа американского исследователя Терри Билхарца. Обратившись к контент-анализу этих текстов, Билхарц проследил изменения в системе оценки монографии, которые в свою очередь свидетельствовали о трансформациях профессиональной культуры. Так, он показал, что в 1950-х годах рецензенты гораздо больше внимания уделяют самому факту появления книги и ее оформлению (Билхарц обозначает этот тип как gentlemanly review), а в дальнейшем они начинают более придирчиво оценивать содержательную сторону оцениваемых изданий. До 1975 г. объем книги скорее воспринимается как недостаточный, а после – скорее как чрезмерный[58]. Меняются жанровые и тематические приоритеты: после 1970 г. предпочтение отдается проблемным монографиям (в противоположность биографиям, сборникам и Festschrift’ам), интерес к военной и политической истории сменяется интересом к различным типам социальной истории – городской, религиозной и т. д. Билхарц фиксирует также и изменения в иерархии критериев профессиональной оценки. Если в 1960-е годы упор делается на основательность источниковой базы, то в 1970-е – на использование моделей, заимствованных из социальных наук. В это время рецензенты приветствуют использование статистического анализа, между тем уже в 1980-е годы они критикуют неоправданное его применение. При этом некоторые категории оценки (такие, например, как упреки в необъективности) остаются неизменными. Несмотря на то что некоторые из выводов Билхарца для человека, минимально знакомого с историографией второй половины XX в., выглядят несколько тривиально (что неудивительно, если учесть, что работа была написана более 30 лет назад), сама идея релятивизации принципов оценки и качественного анализа ее критериев и перспектив продолжает оставаться актуальной.

Более систематическое развитие исследования рецензий получили в 1990–2000-е годы на стыке филологии и лингвистики, с одной стороны, и науковедения – с другой. Обращение филологов и лингвистов к исследованию рецензий произошло в контексте сформировавшейся в 1980–1990-е годы области исследования, которая обычно обозначается как «академический английский» (English for academic purposes)[59]. Будучи обращенной к исследованию особенностей и дискурсивных механизмов формирования академического языка, эта область знания делает востребованными также и перспективы, связанные с формированием культурных исследований (например, такие как гендерный или кросскультурный анализ, социологические и науковедческие теории, разработанные в рамках исследования научных сообществ и научной коммуникации). Исследования рецензии возникают здесь в качестве одного из направлений жанрового анализа научных текстов. В рамках этого подхода полностью снимаются вопросы о неполноценности жанра или субъективности рецензионной оценки. Наоборот, экспрессивность рецензии, связанная с ее оценочной функцией, придает этому жанру дополнительный интерес в глазах исследователей. Опора на категорию жанра позволяет акцентировать внимание на вопросе о специфике коммуникативного арсенала рецензии. С одной стороны, речь идет о многообразии типов рецензионного высказывания (review genres), к которым авторы вышедшего несколько лет назад сборника статей об академических рецензиях относят, помимо книжных рецензий, обзорную статью (review article), обзорную рецензию (book review article), диссертационный обзор литературы и рекомендательную книжную аннотацию (back-cover review blurb)[60]. С другой стороны, первоочередной задачей становится выявление в текстах повторяющихся структур. Одним из наиболее влиятельных в этом плане стал подход, разработанный Дезире Мотта-Рот. Описывая рецензии как жанр, исследовательница выделила риторические шаги (rhetorical moves), своего рода формальные инварианты, образующие структуру рецензионного текста. Выделив такие элементы книжных рецензий, как представление книги, характеристика содержания книги, характеристика частей текста и оценка книги, Мотта-Рот создает типологию вариантов использования этих конструкций, напоминающую функциональный анализ волшебной сказки, предпринятый Владимиром Проппом[61]. Этот подход задает общую рамку для характеристики того, каким образом рецензии выполняют различные коммуникативные функции, как в них соотносится оценка и пересказ, похвала и критика, какие дискурсивные стратегии используются для их выражения. Что касается конкретных образцов жанрового анализа, то они могут быть построены на контент-аналитических методиках, изучении бытования отдельных языковых единиц (ср., например, предлоги или глаголы, использующиеся для характеристики аргументов), свидетельствующих о дисциплинарных или культурных особенностях, которые проявляются в определенном корпусе рецензионных текстов. Вот лишь два навскидку взятых примера. Работа Николаса Грума показывает, что большая частотность использования конструкций с предлогами as и of в исторических и литературоведческих рецензиях выражает саморефлексивность гуманитарных дисциплин, отличающую, по мнению Тони Бечера, гуманитарные науки от других дисциплинарных семейств[62]. Итогом исследования Аны Морено и Лорены Суарез становится вывод о более высоком уровне критицизма в рецензиях англоязычных литературоведов по сравнению с испанскими, что позволяет сделать предположения о восприятии жанра и особенностях научного этоса в разных языковых сообществах[63]. В целом сильной стороной лингвистических исследований можно считать сочетание коммуникативной перспективы и стремления к последовательной инструментализации языковых средств рецензионного высказывания, однако эпистемологической проблематикой эти работы «насыщены» все же в не очень высокой степени.

Начиная с конца 1990-х годов исследования рецензий выходят на новый уровень в связи с обращением к этому типу текстов специалистов по библиометрии и наукометрии. Как известно, для этих областей знания, которые с 1950-х годов занимались разработкой средств анализа информационного обмена и вклада тех или иных исследователей, журналов и т. д. в развитие науки, объектом изучения традиционно выступали статьи и практики цитирования, а рецензии дисквалифицировались как не подлежащие анализу. При этом мы знаем, что горизонт наукометрии определяется преимущественно формами коммуникации, характерными для естественно-научных дисциплин. В силу этого применение разработанных на базе данного подхода систем оценки научного вклада применительно к социальным и гуманитарным дисциплинам признают не вполне оправданным[64]. Однако появление работ, посвященных анализу рецензий, свидетельствует о стремлении представителей этой области знания выработать более гибкие методики, учитывающие коммуникационную специфику социальных и гуманитарных наук, связанную, с одной стороны, с устойчивой значимостью монографий, а с другой – с гораздо более отчетливо выраженным напряжением между научностью и субъективностью. Важным технологическим фактором развития этих исследований стало появление электронных журнальных баз (таких, в частности, как Arts & Humanities Search и Social SciSearch) и развитие их информационных ресурсов. Оно не только создало условия для работы с рецензионными массивами, но в перспективе должно также обеспечить возможность учета библиометрических показателей для книг[65].

Пионерской в ряду этих работ оказалась вышедшая в 1998 г. книга финской исследовательницы Линдхольм-Романчук, в которой рецензии были использованы для анализа междисциплинарной коммуникации[66]. Распределение рецензионных откликов на монографии между дисциплинарными журналами (а также специализированными рецензионными изданиями, такими как The Times Literary Supplement, The New York Review of Books, The New York Times Book Review) позволяет автору оценить направление, объем и скорость интеллектуального и информационного обмена между различными областями знания, оценить степень их открытости и закрытости по отношению к достижениям других наук, охарактеризовать их как поставщиков и реципиентов новых идей. Результаты исследования дают возможность судить и о факторах, воздействующих на эту коммуникацию (таких, например, как репутация издательства или публикация рецензии в одном из специализированных рецензионных изданий).

Новым импульсом для наукометрического анализа рецензий становится описанный выше жанровый анализ. Развивая эту линию, Йеппе Николайсен предлагает структурно-ориентированный подход, соединяющий достоинства количественной его версии контент-анализа (высокую степень формализованности) с достоинствами его качественной версии (возможность изучения содержания текста и учета субъективности рецензента)[67]. Таким образом, исследователь стремится разрешить проблему научного статуса рецензии, признавая вслед за Эвелиной Ортеза-и-Миранда, что необходимым условием достоверности и научности этого типа текста, являются ссылки на предшествующую литературу[68].

Новый этап в развитии наукометрического подхода демонстрируют работы Алеси Зуккала и ее коллег. Разрабатывая идею Николайсена о значении ссылок в рецензиях, Зуккала и ван Левен предпринимают попытку использовать показатели цитирования применительно к рецензиям в качестве нового индикатора для оценки научной коммуникации[69]. В своей статье 2011 г. они осуществляют исследование рецензий в дисциплинах, для которых монографии по-прежнему остаются приоритетной формой научной коммуникации, а именно – в истории и литературоведении. Выделяя два типа текстов – рецензии, в которых отсутствуют ссылки на другие работы, помимо рецензируемой книги (тип I), и рецензии, содержащие такого рода ссылки (тип II), – авторы пытаются выяснить их место в научной коммуникации. Их вывод заключается в следующем: несмотря на то, что показатели цитирования рецензий в целом не являются высокими, среди рецензий, которые цитируются, обнаруживается гораздо больше образцов, принадлежащих к типу II. По итогам проведенного исследования авторы предлагают два библиометрических индикатора, которые позволяют высчитывать своего рода импакт-фактор журнала, основанный на цитируемости публикуемых им рецензий (1987–1989)[70].

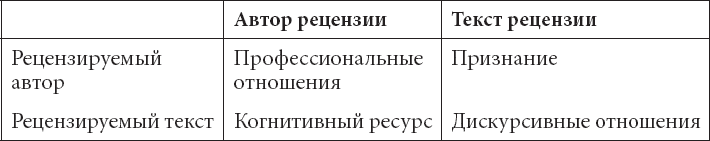

В статье, опубликованной двумя годами позже, Алеся Зуккала, Маартен ван Зоммерен и Мауритц ван Беллен развивают другой подход к библиометрическому учету рецензий. Они предлагают рассматривать рецензию как мегассылку (mega-citation). Выражаемое ею отношение между когнитивной и социальной системой авторы представляют при помощи таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1. Связь между социальной и когнитивной системами науки на материале рецензии[71]

Следствием этой констатации социального смысла рецензионного высказывания становится констатация его субъективной и эмоциональной насыщенности, которая исследуется сегодня уже не только методами контент-анализа, но и средствами компьютерной лингвистики (sentiment detection analysis). Сочетая машинный анализ с более традиционными контент-аналитическими процедурами, исследователи изучают рецензии в исторических журналах на предмет оценки авторами рецензий научной состоятельности рецензируемых изданий (scholarly credibility) и особенностей авторского стиля (writing style).

Эскизный очерк традиции исследования рецензий свидетельствует о том, что ее формирование связано со своего рода культурным поворотом в науковедении. Представляющие этот поворот исследования в той или иной мере объединяют следующие принципы: признание множественности дисциплин (а стало быть – необходимости их компаративного анализа) и стремление учитывать специфику социальных и гуманитарных наук; осознание значимости механизмов научной коммуникации и интерес к языку и жанрам научного письма; презумпция значения субъективности в научном творчестве, побуждающая к более адекватному определению стандартов научности. Этот поворот затрагивает даже такую основополагающую для современных систем оценки научных результатов область, как наукометрия: предпринимаемые здесь попытки включить рецензии в наукометрический анализ и разработать формализованные методики описания субъективных презумпций рецензионного высказывания (характерным образом связанные с постановкой вопросов о научной состоятельности рецензий) и качественной оценки работы журналов представляются весьма симптоматичными. Показательно также, что развитие библиометрического изучения рецензий происходит в контексте развития так называемой альтметрии (altmetrics), связанной с обращением к новым каналам формирования научного вклада (рекомендательные сервисы, микроблоги и т. д.), а также с переосмыслением механизмов отбора и оценки журнальных статей[72].

Заключение

Проведенный нами анализ показывает, что рецензирование находится в нормальном состоянии кризиса жанра. Недовольство состоянием жанра и даже прогнозы о скорой смерти скорее говорят о его жизнеспособности, в пользу которой свидетельствуют и количественные параметры практики рецензирования, и многообразие ее форм, и способность встраиваться в новые режимы коммуникации. С точки зрения кризиса жанра показательно и осознание принципиальной противоречивости рецензионного высказывания (реферативность vs критика; значимость субъективной оценки vs неавторский статус текста; профессиональное высказывание vs внешняя оценка значимости научного вклада и т. д.). Перевод дискуссий о статусе рецензии в плоскость обсуждения профессиональной коммуникации открывает возможность рассмотрения практики рецензирования как показателя воспроизводства научного сообщества и, соответственно, соотношения функций рецензии с эмпирическими механизмами этого воспроизводства.

В ходе культурного поворота, который, как мы попытались показать, определяет направление развития анализа рецензий в различных дисциплинах, происходит осознание сложности социокультурной детерминации рецензионного акта, обращение к исследованию его культурной инфраструктуры. В связи с этим можно говорить о сглаживании противоречий между научными стандартами и культурной формой, которое в значительной степени и было предметом дискуссий о судьбе практики рецензирования. С одной стороны, мы наблюдаем «смягчение» жестких методик, позволяющее вписывать рецензии в горизонт наукометрического анализа, что, вероятно, будет сказываться на официальном статусе этого жанра. С другой стороны, исследование рецензий в перспективе научной коммуникации дает возможность применить формальный анализ текстов и социологическую характеристику организации рецензионной практики для анализа культуры научных сообществ, а стало быть, и для их профессиональной саморефлексии. Обращение к культурсоциологической перспективе позволит с большей систематичностью использовать рецензии для выявления конвенций оценивания в разных областях знания и национальных научных традициях, прослеживать воздействие практик оценивания на изменение представлений о науке[73].