Полная версия

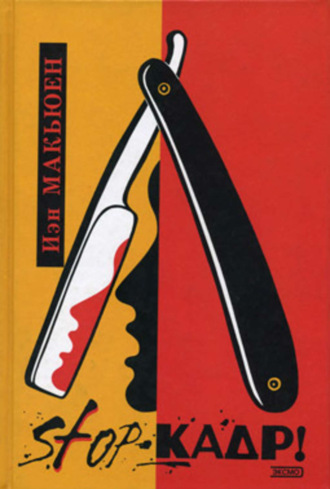

Stop-кадр!

Иэн Макьюэн

Stop-кадр!

Как жилимы в двух мирах – дочери и матери в царстве сынов.

Адриенна РичПутешествие – штука жестокая. Оно вынуждает вас доверять незнакомцам и напрочь лишает того привычного утешения, что приносят домашний уют и общение с друзьями. Душевный покой вам неведом. У вас остается лишь самое необходимое – воздух, сон, сновидения, море, небо – все, что тяготеет к вечному или к нашему представлению о таковом.

Чезаре Павезе1

Днем, когда весь город за темно-зелеными ставнями их номера начинал просыпаться, Колина и Мэри всякий раз будил методичный стук стальных инструментов по железным баржам, пришвартованным у понтона – гостиничного плавучего кафе. По утрам эти изъеденные ржавчиной, неповоротливые громадины, на первый взгляд лишенные груза и средств буксировки, куда-то исчезали; ближе к вечеру они появлялись вновь, и члены команды принимались орудовать своими зубилами и молотками. Именно в этот час, в конце облачного жаркого дня, на понтоне начинали собираться посетители, чтобы полакомиться мороженым за оловянными столиками, и голоса этих людей тоже доносились до погруженного в темноту гостиничного номера, то усиливаясь, то затихая волнами смеха и разноголосицы, заполнявшими мимолетные паузы между оглушительными ударами молотков.

Проснувшись, как показалось им, одновременно, они неподвижно лежали на своих кроватях. По причинам, которые были уже не вполне ясны им самим, они не разговаривали друг с другом. Под потолком лениво кружили вокруг плафона две мухи, где-то в коридоре в замке повернулся ключ, и послышались приближающиеся, потом удаляющиеся шаги. Наконец Колин встал, приоткрыл ставни и пошел в ванную принимать душ. Когда он проходил мимо, Мэри, еще не опомнившаяся после своих сновидений, повернулась на бок и уставилась в стену. Непрерывная тонкая струйка воды за дверью издавала убаюкивающий звук, и Мэри снова закрыла глаза.

Каждый вечер, прежде чем отправиться на поиски подходящего ресторана, они выходили на балкон, где, соблюдая ритуал, целый час рассказывали друг другу свои сны – слушатель проявлял терпение, предвкушая удовольствие, которое получит от собственного рассказа. Сны Колина были из разряда тех, что рекомендованы психоаналитиками, – по его словам, ему снились полеты, и крошащиеся зубы, появление обнаженным перед сидящим незнакомцем. Что до Мэри, то жесткий матрас, непривычная жара и еще не узнанный, в сущности, город вызывали у нее целую мешанину неотвязных, ярких сновидений, которые, как она жаловалась, повергали ее в оцепенение не только во сне; все эти прекрасные старые церкви с алтарями, каменные мосты через каналы тускло проецировались на ее сетчатку, словно на далекий экран. Чаще всего она видела во сне своих детей – им грозила опасность, а ей не хватало ни умения, ни ясности мысли, чтобы помочь. Их детство смешивалось с ее собственным. Сын и дочь, становясь ее сверстниками, пугали Мэри настойчивыми вопросами: почему ты уехала без нас? Когда ты вернешься? Ты встретишь нас на вокзале? Нет-нет, пыталась уверять их она, это вы должны меня встретить. Мэри рассказала Колину, что ей снилось, будто дети с двух сторон забрались к ней в постель и, лежа там, всю ночь, пока она спала, ссорились из-за нее. Нет, я. Нет, не ты. Можешь мне поверить. Не верю… И в конце концов она проснулась в изнеможении, все еще крепко зажимая уши руками. А бывший муж, мол, затащил ее в угол и принялся терпеливо, так же, как некогда наяву, объяснять, как пользоваться дорогим японским фотоаппаратом, поминутно проверяя, хорошо ли она уяснила себе всю сложность этого устройства. Много часов спустя она застонала и заохала, умоляя его замолчать, но ничто не могло прервать объяснений, звучавших неослабным монотонным гулом.

Окошко ванной выходило во внутренний двор – в этот час и он оглашался звуками из соседних номеров и гостиничной кухни. Едва Колин закрыл кран душа, как постоялец, живущий напротив, запел у себя под душем свою ежевечернюю арию из «Волшебной флейты». Перекрикивая шум струящейся воды и звонкие шлепки по обильно намыленной коже, постоялец пел с чувством, самозабвенно, как человек, полагающий, что у него нет слушателей, – пуская петуха на высоких нотах, вставляя «тра-ля-ля» вместо позабытых слов, громким мычанием воспроизводя оркестровые партии «Mann und Weib, und Weib und Mann – двоим хомут священный дан». Когда вода в душе перестала литься, пение перешло в свист.

Колин, продолжая слушать, встал перед зеркалом и без особой причины принялся бриться второй раз за день. После приезда у них сложился упорядоченный ритуал сна, коему лишь однажды предшествовал секс, а в дальнейшем стал ежедневно наступать период затишья и самоуглубленности, когда они тщательно приводили себя в порядок, готовясь к предобеденной прогулке по городу. И тогда они начинали двигаться в замедленном темпе и редко переговаривались друг с другом. Перебирали флаконы с дорогой туалетной водой, купленной в магазине беспошлинной торговли, а одежду, не советуясь друг с другом, подбирали с таким вниманием, словно в толпе, куда им вскоре предстояло влиться, ждал человек, всерьез озабоченный их внешним видом. Пока Мэри занималась своей йогой на полу спальни, Колин скручивал косячок марихуаны, который они выкуривали на балконе и который делал еще более восхитительным тот миг, когда они выходили из гостиничного вестибюля на вязкий вечерний воздух.

В их отсутствие, причем не только по утрам, приходила горничная и застилала постели, а когда считала нужным, то и уносила простыни. Не привыкших к гостиничной жизни, их коробила подобная интимная связь с незнакомкой, редко попадавшейся им на глаза. Горничная убирала использованные бумажные салфетки, ставила в ряд, мысок к мыску, обувь в стенном шкафу, аккуратно складывала в стопку на стуле грязное белье и в маленькие столбики валявшуюся на ночном столике мелочь. Вскоре, однако, они, во всем положившись на нее, стали с ленцой относиться к своим вещам. Они уже были не в состоянии позаботиться друг о друге, не в состоянии – в такую-то жару – ни взбить собственные подушки, ни наклониться, чтобы подобрать упавшее полотенце. В то же время они стали менее терпимо относиться к беспорядку. Как-то раз, вернувшись около полудня, они нашли свой номер в таком же состоянии, в каком его покинули. Оставаться в номере было попросту невозможно, и они вынуждены были дожидаться, когда там наведут порядок.

И время перед послеполуденным сном они проводили вполне определенным, хотя и не столь предсказуемым образом. Лето было в разгаре, и город кишел приезжими. Каждое утро, после завтрака, Колин с Мэри, взяв деньги, очки от солнца и карту города, выходили из гостиницы и смешивались с толпами, заполнявшими мосты через каналы и все узкие улочки. Они покорно исполняли те многочисленные задачи, которые ставил перед туристами древний город: посещали его самые большие соборы и церкви поменьше, его музеи и дворцы, полные сокровищ. На торговых улицах они подолгу стояли перед витринами, рассуждая о том, какие бы подарки купить. Правда, ни в один магазин пока еще не заходили. Даже с картой они частенько умудрялись заплутать и порой целый час блуждали, пытаясь найти дорогу по солнцу (фокус Колина) и то и дело приближаясь к знакомому ориентиру с неожиданной стороны, что лишь еще больше сбивало их с толку. Когда положение ухудшалось донельзя, а жара становилась более томительной, чем обычно, они язвительно напоминали друг другу, что приехали отдыхать. Долгие часы проводили они в поисках «идеальных» ресторанов или в попытках вновь обнаружить местонахождение того заведения, где ели третьего дня. Нередко «идеальные» рестораны бывали переполнены, а после девяти часов вечера и вовсе закрыты. Иной раз, наткнувшись на ресторан, который еще не закрылся, они обедали задолго до того, как успевали нагулять аппетит.

Вероятно, поодиночке каждый из них мог бы изучать город с удовольствием – потакать собственным прихотям, бродить без всякой цели и потому ничуть не огорчаться, а то и радоваться, сбившись с пути. В городе имелось множество поразительных вещей, нужно было лишь глядеть в оба, не ослабляя внимания. Но Колин с Мэри знали друг друга не хуже, чем самих себя, и их тесная связь, почти как чересчур громоздкий багаж, была предметом неустанной заботы. Вдвоем они двигались медленно, неуклюже, идя на прискорбные компромиссы, следя за малейшими переменами в настроении, заделывая бреши. Порознь они были не особенно обидчивыми людьми, но вместе ухитрялись неожиданно обижать друг друга самым удивительным образом. Потом обидчика – после приезда было уже два таких случая – начинала раздражать чрезмерная ранимость спутника, и они, замолчав, продолжали изучать кривые переулки и внезапно возникающие площади, с каждым шагом все острее чувствуя близость друг друга и теряя интерес к городу.

Мэри покончила со своей йогой, встала и, тщательно выбрав нижнее белье, начала одеваться. За приоткрытой балконной дверью она увидела Колина. Одетый во все белое, он сидел развалясь на пляжном стуле из пластика и алюминия, свесив руку почти до самого пола. Он сделал затяжку, задержал дыхание и выпустил дым на горшки с геранью, стоявшие вдоль балконной стенки. Мэри любила его, но только не в такие минуты. Она надела шелковую блузку с белой хлопчатобумажной юбкой и, присев на край кровати, чтобы застегнуть сандалии, взяла с ночного столика путеводитель. В других частях страны, судя по фотографиям, были горы, луга, пустынные пляжи, извилистые лесные тропинки, ведущие к озеру. Здесь же, при том, что у нее выдался единственный за год свободный месяц, не было ничего, кроме музеев и ресторанов. Услышав, как скрипнул стул Колина, она подошла к туалетному столику и начала причесываться, энергично проводя щеткой по волосам.

Колин принес косячок в комнату и предложил Мэри, а она отказалась – пробурчала: «Спасибо, не надо», не встав и не обернувшись. Он задержался у нее за спиной и тоже уставился в зеркало, пытаясь перехватить ее взгляд. Однако она смотрела прямо вперед, на свое отражение, и продолжала причесываться. Он обвел пальцем контур ее плеча. Рано или поздно молчание все равно пришлось бы нарушить. Колин собрался было отойти, но передумал. Он откашлялся и решительно положил руку на плечо Мэри. На улице уже можно было полюбоваться закатом, а в комнате настала пора приступать к переговорам. Неуверенность Колина, вызванная только марихуаной, была типичной для любого волокиты: если теперь, прикоснувшись к Мэри, он уйдет, она того и гляди – нельзя исключать такую возможность – обидится… Но с другой стороны, она продолжает приглаживать волосы, причем гораздо дольше, чем нужно, и, видимо, ждет, когда Колин удалится… а почему?.. Потому что почувствовала его нежелание остаться и уже обиделась?.. Но разве он проявляет подобное нежелание? Приуныв, он провел пальцем по спине Мэри, вдоль линии позвоночника. Держа щетку за ручку и опустив ее на свободную ладонь, она по-прежнему смотрела прямо перед собой. Колин наклонился вперед и поцеловал Мэри в затылок, а потом, так и не дождавшись ответных знаков внимания, громко вздохнул, пересек комнату и снова вышел на балкон.

Колин уселся на свой стул. Над головой у него простирался огромный ясный небосвод, и он снова вздохнул, на сей раз удовлетворенно. Работяги на баржах уже отложили свои инструменты и теперь, собравшись кучкой и повернувшись в сторону заходящего солнца, стояли и курили сигареты. На понтоне, в гостиничном кафе, завсегдатаи уже перешли к аперитиву, и голоса людей, беседовавших за столиками, стали спокойными и приглушенными. Позвякивал лед в стаканах, механически постукивали по дощатому полу кафе каблуки расторопных официантов. Колин встал и посмотрел вниз, на прохожих. Туристы, большей частью пожилые, в нарядных летних костюмах и платьях, двигались по тротуару замедленным черепашьим темпом. Время от времени какая-нибудь пара останавливалась и принималась одобрительно разглядывать посетителей понтона, пьющих на фоне своего гигантского театрального задника – заката и окрасившейся в красный цвет воды. Некий пожилой господин поставил на авансцену жену и, не в силах унять дрожь в тощих бедрах, опустился на одно колено, чтобы сделать снимок. Люди, пившие за столиком прямо за спиной у женщины, доброжелательно подняли перед объективом свои стаканы. Однако фотограф, полный решимости добиться непринужденности, выпрямился и, выразительно замахав свободной рукой, попытался убедить их вернуться к естественному поведению. Лишь после того, как выпивохи, сплошь молодые люди, утратили к нему интерес, старик поднял фотоаппарат к глазам и вновь согнул в коленях свои непослушные ноги. Но жена уже отошла на пару шагов в сторону и теперь с любопытством разглядывала то, что держала в руке. Она как раз поворачивалась спиной к объективу, чтобы помочь последним солнечным лучам осветить содержимое ее сумочки. Муж резко окликнул ее, и она, поспешно встав на место, приняла прежнюю позу. Щелчок замка закрывшейся сумочки вновь расшевелил молодых людей. Они поудобнее уселись на стульях, опять подняли стаканы и широко, простодушно заулыбались. Негромко застонав от раздражения, старик схватил жену за руку и увел, а молодые люди, едва ли заметившие, что супруги уходят, переадресовали свои тосты и улыбки друг другу.

Мэри, набросив на плечи кардиган, вышла на балкон. Позабыв от волнения об игре в молчанку, Колин тут же принялся расписывать маленькую драму, разыгравшуюся внизу, на улице. Пока он говорил, Мэри стояла у балконной стенки и любовалась закатом. Когда он жестом показал на молодых людей, сидящих за своим столиком, она даже не взглянула на них, а лишь едва заметно кивнула. Колин не сумел обрисовать те мелкие недоразумения, в которых, по его словам, заключалась вся соль рассказа. Вместо этого он неожиданно для себя – возможно, в попытке полностью завладеть вниманием Мэри – стал излагать эту историю с такой преувеличенно страстной силой, что она превратилась в целый водевиль. Пожилого господина он изобразил «невероятно немощным стариком», его жену – «вконец сбрендившей бабой», людей за столиком – «безмозглыми идиотами» и заставил мужа испустить «невероятно яростный вопль». При этом слово «невероятно» то и дело приходило ему в голову – быть может, он либо попросту боялся, что Мэри не поверит, либо сам не верил себе. Когда он закончил, Мэри слабо улыбнулась и хмыкнула.

Они стояли в паре шагов друг от друга и по-прежнему молча смотрели вдаль, на другой берег. От большой церкви за широким каналом, в которой они не раз собирались побывать, остался лишь силуэт, а неподалеку человек, сидевший в лодке, убрал в футляр свой бинокль и встал на колени, чтобы снова завести подвесной мотор. Над ними, чуть левее, с резким, энергичным треском, перешедшим в негромкое жужжание, загорелась зеленая неоновая вывеска гостиницы. Мэри напомнила Колину, что уже поздно и им пора собираться, чтобы успеть до закрытия ресторанов. Колин согласился, но ни он, ни она не пошевелились. Потом Колин уселся на один из стульев и вслед за ним села и Мэри. Вновь наступило непродолжительное молчание, и руки их потянулись друг к другу. Ответом на слабое пожатие было слабое пожатие. Они сдвинули стулья и прошептали извинения. Колин коснулся груди Мэри, она повернулась и поцеловала его сперва в губы, а потом – нежно, по-матерински – в нос. Пошептавшись и поцеловавшись, они встали, чтобы обняться, и вернулись в спальню, где разделись в полутьме.

Безумной страсти во всем этом больше не было. Удовольствие они теперь находили в неспешных проявлениях дружелюбия, в хорошем знакомстве с ритуалами и приемами, в тесном сплетении тел, идеально подходящих друг другу, в том ощущении уюта, которое могла бы испытывать возвращенная в форму отливка. Великодушные и медлительные, они не отличались особыми запросами, предаваясь любви почти бесшумно. В сущности, их любовные утехи не имели ни начала, ни конца и нередко завершались или бывали прерваны сном. Предположение, что им все это наскучило, они отвергли бы с возмущением. По их словам, они зачастую с трудом вспоминали, что являются двумя разными людьми. Глядя друг на друга, они смотрелись в затуманившееся зеркало. Говоря о политике или о сексе, что иногда случалось, они говорили не о себе. Именно благодаря этому тайному сговору они сделались ранимыми и чувствительными друг к другу и стали легко обижаться, обнаруживая, что у них разные потребности и интересы. Ссорились они в полном молчании, а мирились, как в этом случае, в минуты высочайшего напряжения, за которые бывали безмерно благодарны друг другу.

Они немного вздремнули, потом торопливо оделись. Колин направился в ванную, а Мэри в ожидании снова вышла на балкон. Гостиничная вывеска уже погасла. Улица внизу была безлюдна, а на понтоне двое официантов убирали со столов чашки и стаканы. Немногочисленные оставшиеся посетители больше не пили. Колин с Мэри еще никогда не выходили из гостиницы так поздно, и именно этим обстоятельством Мэри объясняла потом многое из того, что случилось. Она в нетерпении ходила взад и вперед по балкону, вдыхая резкий запах герани. Все рестораны уже закрылись, но на другом конце города – оставалось лишь найти это место – был ночной бар, у входа в который иногда торговали с лотка хот-догами. В тринадцать лет, когда она еще была добросовестной, пунктуальной школьницей, забивавшей себе голову мыслями о самосовершенствовании, Мэри завела тетрадь, где каждый воскресный вечер излагала свои задачи на будущую неделю. Это были ограниченные, реальные цели, и она находила утешение в том, чтобы всю неделю отмечать галочками их достижение: упражняться в игре на виолончели, быть повнимательнее к маме, ходить в школу пешком, чтобы не платить за проезд на автобусе. Теперь она вновь жаждала подобного утешения, страстно желая, чтобы время и события были подвластны ей хотя бы частично. Словно сомнамбула, жила она от мгновения до мгновения, и месяц за месяцем проходили, не сохраняясь в памяти, не неся на себе никаких следов ее осознанных желаний.

– Готова? – крикнул Колин.

Мэри вошла в комнату, закрыв за собой балконную дверь. Она взяла с ночного столика ключ, заперла дверь номера и вслед за Колином стала спускаться по неосвещенной лестнице.

2

По всему городу, в местах слияния главных улиц и на самой оживленной площади, стояли небольшие, сооруженные со знанием дела киоски, днем заваленные газетами и журналами на разных языках и рядами открыток со знаменитыми видами, с изображениями детей, животных и женщин, которые улыбались, стоило открытку повернуть.

В киоске, фактически в полной темноте, сидел продавец, едва различимый за крошечным окошком. Здесь можно было купить сигареты, так и не узнав, кто их продал – мужчина или женщина. Покупатель видел только темно-карие, как у всех уроженцев этих мест, глаза и бледную руку, слышал невнятные слова благодарности. Киоски были средоточием интриг и сплетен местного значения; тут оставляли записки и посылки. Однако ответом на просьбы туристов показать дорогу неизменно был лишь неуверенный жест в сторону лежавших на прилавке карт, почти незаметных среди множества ярких журнальных обложек.

Карты продавались разнообразные.

Наименее подробные, изданные явно в коммерческих целях, помимо обозначений самых известных достопримечательностей, были снабжены информацией о некоторых магазинах и ресторанах. На этих картах были отмечены только главные улицы. Листая одну карту в дешевой бумажной обложке, Мэри и Колин пришли к выводу, что, пользуясь ею, немудрено и заблудиться. На другой, дорогой, утвержденной официально, были все улицы города, вплоть до самого маленького проулка. Напечатанная на тончайшей папиросной бумаге и имевшая размеры четыре на три фута, на улице, без подходящего столика и специальных скрепок, она была попросту бесполезна. Наконец, имелся комплект карт, примечательных своими полосатыми бело-голубыми обложками. В этом комплекте город был разделен на пять четко обозначенных районов, ни один из которых, к сожалению, никак не был привязан к другому. Гостиница находилась в верхней четверти второй карты, а один дорогой ресторан с посредственным обслуживанием – в нижней части третьей. Бар, куда они направлялись, находился в центре четвертой карты, и лишь миновав киоск с наглухо закрытыми на ночь ставнями, Колин подумал о том, что карты надо было взять с собой. Без карт они наверняка заплутают.

Тем не менее он промолчал. Мэри шла в нескольких шагах впереди, медленно и размеренно – как бы отмеряя некое расстояние. Руки она скрестила на груди, а голову опустила, демонстративно погрузившись в раздумья. Узкий проход вывел их на большую, ровно освещенную площадь, посреди которой стоял памятник жертвам войны – громадный куб из массивных, грубо обтесанных гранитных глыб, увенчанный статуей солдата, бросающего свою винтовку. Место было знакомое, оно являлось отправной точкой почти всех их походов. Если не считать мужчины, ставившего стулья на столики у входа в охраняемое собакой кафе, и еще одного человека, подальше, площадь была безлюдна.

Они пересекли площадь по диагонали и вышли на широкую улицу с магазинами, где продавались телевизоры, посудомоечные машины и мебель. У входа в каждый магазин бросалась в глаза система охранной сигнализации. Из-за полнейшего отсутствия в городе уличного движения приезжим легко было заблудиться. Люди переходили улицы, не глядя по сторонам, и, поддавшись внезапному порыву, углублялись в узкие проулки, потому что те вели в манящую тьму или туда, где соблазнительно пахло жареной рыбой. Табличек с указателями там не было. Путешествуя по городу без какой-либо определенной цели, туристы выбирали маршруты так, как могли бы выбирать цвет, и даже та педантичность, с которой они ухитрялись заблудиться, символизировала их совместный выбор, их волю. А если выбирать приходилось обоим? Колин уставился в спину Мэри. Уличное освещение обесцветило ее блузку, и на фоне старых почерневших стен Мэри светилась серебром и сепией, как приведение. Ее острые лопатки, поднимавшиеся и опускавшиеся при каждом медленном шаге, покрывали шелковую блузку веерообразной рябью складок, а волосы, сколотые на затылке заколкой-бабочкой, раскачивались из стороны в сторону.

Мэри остановилась у витрины большого магазина и принялась разглядывать огромную кровать. Поравнявшись с ней, Колин немного помедлил, а потом пошел дальше. На картинно смятых простынях лежали два манекена, один – в пижаме из бледно-голубого шелка, другой – в коротенькой, до бедер, ночной рубашке, отделанной розовым кружевом. Витрину еще не оформили до конца. Манекены были совершенно одинаковые, оба лысые, с ангельскими улыбками на лицах. Оба лежали на спине, но, судя по положению конечностей – каждый неестественно вывернул руку, подняв ее к подбородку, – предполагалось, что они должны лежать на боку и с нежностью смотреть друг на друга. Однако остановилась Мэри потому, что ее заинтересовало изголовье. Отделанное черным пластиком, оно выступало с обеих сторон кровати примерно на фут. Оно было выполнено – по крайней мере с той стороны, где лежал манекен в пижаме, – в виде панели управления электростанцией, а может, и приборного щитка легкого самолета. В изголовье были вмонтированы электронные часы, телефон, выключатели с реостатами, кассетная магнитола, маленький холодильный шкафчик для напитков и, ближе к середине, словно глаза, округлившиеся от изумления, – два вольтметра. На половине, принадлежавшей манекену в ночной рубашке, где господствовало овальное зеркало с розоватым стеклом, было сравнительно пусто, если не считать встроенной косметички, полочки для журналов и динамика внутренней связи с детской комнатой. На холодильничек кто-то аккуратно положил заполненный чек на огромную сумму, датированный будущим месяцем, с названием универмага и размашистой подписью. В руке у манекена в пижаме Мэри заметила авторучку. Она отошла на пару шагов в сторону, и из-за дефекта в зеркальном стекле витрины фигуры, казалось, шевельнулись. Потом снова застыли, беспомощно подняв руки и ноги, словно насекомые, вдруг застигнутые рассыпанным дустом. Мэри отвернулась от этой живой картины. Колин стоял в пятидесяти футах впереди, на другой стороне улицы. Ссутулившись, сунув руки в карманы, он разглядывал альбом с образцами ковров и время от времени его перелистывал. Мэри догнала его, и они молча пошли дальше, а дойдя до развилки в конце улицы, остановились.

– А знаешь, – сочувственно произнес Колин, – на днях я тоже на ту кровать загляделся.

Там, где улица расходилась в стороны, стояло здание, которое когда-то, вероятно, было величественной резиденцией, настоящим дворцом. Из-под покрытого ржавчиной балкона второго этажа смотрели вниз сидящие в ряд каменные львы. Высокие арочные окна, расположенные между обшарпанными колоннами с тонкими каннелюрами, были заслонены рифленой жестью, всюду, даже на третьем этаже, обклеенной листовками. Большей частью это были объявления и заявления феминисток и левых радикалов, а некоторые принадлежали местным группировкам, выступающим против реконструкции здания. Наверху, над окнами третьего этажа, алело на деревянном щите название купившей этот участок фирмы, которой принадлежала сеть магазинов, а чуть ниже – по-английски, в кавычках: «Магазин, который превыше всего ценит вас!» У великолепной парадной двери, словно очередь пришедших раньше времени покупателей, стояли полиэтиленовые мешки с мусором. Подбоченясь, Колин устремил взгляд на одну улицу, потом перешел на противоположную сторону и посмотрел на другую.