Полная версия

Тайна на дне колодца

Вместе с тем вопрос, кого я больше люблю, кажется мне диким, непонятным, дурацким. Да кого же я могу любить больше матери? Да я разве люблю её? Нет ничего, с чем можно было бы сравнить моё чувство к ней. Она – моя ненаглядная. Без неё я не мыслю своего существования.

Помню: уже я в постели. Мать что-то делает, бесшумно передвигаясь по комнате. Кажется, она раскраивает материю, расстеленную на столе, собираясь что-то из неё шить. Чтоб разогнать сон, который уже давно одолевает меня, я напеваю какую-то сейчас уже позабытую песенку, а глаза мои неотступно следят за матерью.

– Почему ты не спишь? – спрашивает мать. – Пора уже спать.

– Ещё не хочется, – говорю я.

И конечно же вру. Я бы должен сказать:

«Мне ужасно хочется спать, да ведь если я усну, то уже не буду видеть мою милую мамочку. Вот я и стараюсь наглядеться на тебя досыта, пока не одолел сон».

И тогда бы она сказала:

«Спи, родной! Завтра придёт новый день, ты проснёшься раненько и с утра можешь смотреть на свою ненаглядную. Смотри хоть весь день. Но тебе ведь скоро наскучит это, и ты убежишь гулять со своими друзьями… А когда вырастешь, тебе захочется повидать свет, и ты уедешь далеко-далеко. Вспомнишь ли ты тогда о своей мамочке? Приедешь ли хоть ненадолго повидаться с ней? Пришлёшь ли о себе весточку?»

И я бы сказал:

«Я никогда не захочу расстаться с тобой, ненаглядная! А если поеду куда-нибудь, то и тебя заберу с собой. Мы всегда будем вместе».

И тогда она обняла бы меня и сказала:

«Ты будешь хороший сын! Ты будешь хороший человек! Всегда люби свою мамочку. Нет ничего на свете выше и святее этой любви!»

Ничего этого не было сказано, и я очень жалею о том, потому что теперь этого уже не скажешь.

Если моё чувство к отцу – это горный поток, который бурлит, и плещет, и бьётся о берега, то чувство к матери – широкая, спокойно несущая свои воды река. Течения её не замечаешь. Но если на пути этого спокойствия возникнет преграда, то получится… Ниагара!

Отец уезжает часто. Я уже привык к этому и переношу его отсутствие беспечально. Но однажды (сейчас уже не помню, по какой надобности) уехала мать. Великий Боже, что происходило со мной! Дом опустел без неё, словно из него вынесли всё и остались одни голые, чужие, холодные стены. Сердце моё опустело и сжалось от боли. Солнце погасло на небе. Жизнь потеряла смысл. Слёзы душили меня весь день. Более полувека прошло с тех пор, а я помню всё, как будто это происходило вчера. На кухне Настя (домработница) стирает бельё у раскрытого настежь окна, а я в изнеможении от слёз лежу во дворе под окном на голой земле, подложив под голову старый, прохудившийся голубой эмалированный тазик, перевернув его кверху дном. Настя, стирая, поёт во весь голос какую-то нескончаемую заунывную песню, а я рыдаю под эту песню и удивляюсь лишь одному: откуда во мне, таком маленьком, такая огромная боль, такая исполинская нечеловеческая тоска. Вот только не помню, чем всё это кончилось. Не помню радости встречи с матерью. Наверно, я просто уснул, прижавшись разгорячённой щекой к холодному тазику.

Пусть говорят психологи и физиологи, что дети и старики часто плачут оттого просто, что очень слезливы, оттого, дескать, что слёзные железы у них легко выделяют влагу. Я-то знаю, что это не так! Они плачут потому, что у них ещё нет (или уже нет) сил справляться с чувствами, которые внушает им эта непонятная и неумолимая жизнь. Страдание от этого не уменьшается, а лишь увеличивается.

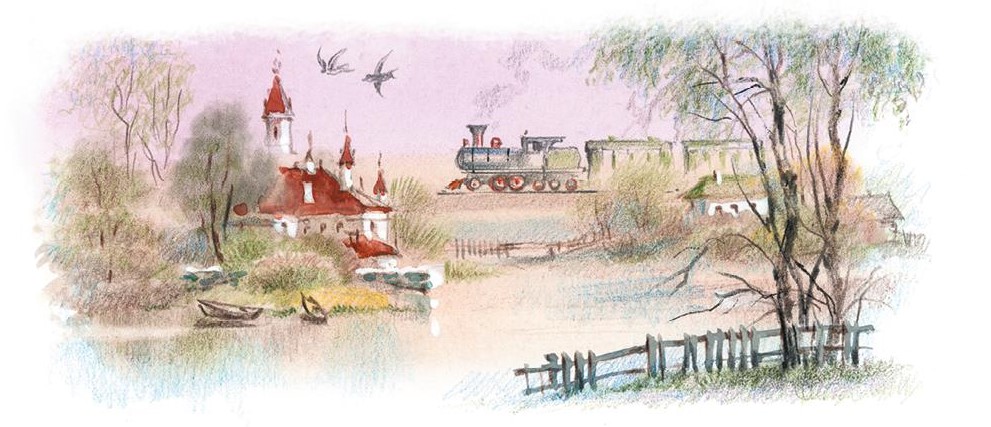

Я уже знаю, что мы живём в Ирпене. А Ирпень – это железнодорожная станция в двадцати пяти километрах от Киева по теперешнему счёту (раньше считали на вёрсты). Местность здесь красивейшая: есть лес и река, поэтому у многих киевлян в Ирпене дачи. Но мы, как и другие ирпенские жители, живём здесь постоянно, то есть и лето, и зиму.

За забором, вдоль которого тянется дорожка от нашего дома к калитке, – дача Капийковских. Дом Капийковских – словно средневековый замок: с какими-то затейливыми террасками, балкончиками, мезонинчиками, островерхими башенками со шпилями и слуховыми окнами на крышах. Наш маленький беленький домик с зелёной двускатной крышей, без всяких прикрас, кажется чересчур простеньким и даже бедным по сравнению с этим роскошным «замком», но, если бы мне предложили, я бы не согласился поменяться с Капийковским домом, потому что наш дом – родной, а дом Капийковского для меня чужой. Мне в нём было бы скучно и неуютно, я чувствовал бы себя стеснённо, как в присутствии чужого, несимпатичного мне человека.

Усадьба Капийковских обжитая, ухоженная; вся в прудах с бетонированными берегами и прозрачной водой, сквозь которую хорошо видны плавающие рыбы. Вокруг растут яблони, груши, сливы, вишни, а из бесполезных, то есть не плодовых, деревьев – акации.

Позади усадьбы Капийковских в просветах между деревьями видна железнодорожная насыпь. С крыльца нашего дома мне хорошо видно, как по железной дороге проносятся поезда. Для меня большое удовольствие увидеть поезд. А самое радостное событие – это когда мне дарят на праздник игрушечный паровозик с вагончиками. Жаль только, что в этом игрушечном железнодорожном составе всего лишь два вагончика. Но у меня план: когда-нибудь мне подарят ещё паровозик с двумя вагончиками, я прицеплю все вагончики к одному паровозу, и получится как настоящий поезд.

Этому плану, однако, не суждено осуществиться. И не потому вовсе, что мне не дарят больше игрушечных поездов. Мне дарят, но они у меня не живут почему-то. Я их вечно ломаю, и к тому времени, когда мне дарят новый железнодорожный состав, от старого остаётся лишь одно воспоминание. Конечно, я не просто ломаю игрушки с целью уничтожения. Я их разбираю на отдельные детали, после чего собираю эти детали вместе, потом опять разбираю и опять собираю. И так до тех пор, пока не обломаются железки, с помощью которых детали держатся друг за дружку, после чего их уже не соединишь и остаётся лишь выбросить. Я, конечно, понимаю, к чему ведёт это разбирание и собирание, но у меня какие-то непослушные руки. Я никак не могу заставить их не делать того, что им хочется.

Но вот наконец я снова (уже в который раз) счастливый обладатель любимой моей игрушки. Я лежу посреди комнаты и вожу по полу паровозик с прицепленными к нему двумя вагончиками. Когда лежишь, паровозик с вагончиками видны не сверху, а сбоку и выглядят совсем как взаправдашний поезд. Мать примеривает перед зеркалом новую блузку или платье (сегодня какой-то праздник, мы ждём гостей или сами собираемся к кому-то в гости, сейчас уже не помню точно). Я как зачарованный смотрю на свой поезд и думаю о том, что теперь уж ни за что не стану ломать игрушку; а когда мне подарят ещё такую же, вагонов станет вдвое больше и поезд будет длинней, а потом мне подарят ещё – поезд станет ещё длинней. Он растёт у меня на глазах. Я уже вижу, как он мчится по стальным рельсам через поля и леса. Машинист в своей будке поворачивает рычаг, чтоб увеличить скорость, кочегар бросает лопатой чёрный уголь в паровозную топку. Сизый дым валит из паровозной трубы. Белый пар с шипением вырывается из-под колёс. Весёлые пассажиры выглядывают в окна вагонов и машут мне руками. Слышен паровозный гудок. Гремят по рельсам колёса…

Кррак!

Мать отошла от зеркала, сделав шаг назад, и наступила ногой на поезд. Весь состав – и паровоз, и вагончики – оказался сплюснутым в лепёшку. Колёса отломались. Одно из них покатилось по полу далеко в сторону.

Я обомлел при виде такой катастрофы.

– Вот ты вечно бросаешь на полу свои игрушки! – с укоризной сказала мать. – Я и не заметила, что здесь твой поезд.

Только тут я понял всю непоправимость случившегося, и слёзы брызнули из моих глаз.

– Ну, не реви, не реви. Я скажу папе, чтоб купил новый.

Да! Это ещё жди, чтоб купил! И потом: когда купит новый, не будет старого, и опять состав получится только из двух вагончиков. Надо же было случиться такому как раз тогда, когда я дал себе клятву беречь игрушку, не ломать её! Я ещё громче заплакал. Ведь погиб не просто паровозик с двумя вагончиками. Погибла мечта собрать побольше вагонов, чтоб вышел настоящий железнодорожный состав.

– Вот ревёт! – теряя терпение, сказала мать. – Небось если бы мать умерла, не плакал бы так.

Услышав это, я начинаю рыдать с удвоенной силой. Новое горе сдавило грудь. Ах, милая мамочка, зачем ты сказала такие слова! Теперь меня неотвязно будет преследовать мысль, что ты вдруг умрёшь и я никогда-никогда не увижу свою ненаглядную.

– Ишь что делается! – качает головой мать. – И всё это из-за какого-то паровозика! Из-за пустой игрушки!

«Нет! Не из-за игрушки! – хочется крикнуть мне. – Как ты могла подумать, что какая-то игрушка мне дороже тебя! Пусть соберут все игрушки со всего света, разве я возьму их, если для этого нужно будет расстаться с тобой? Что мне весь мир без тебя!»

Мать иронически усмехается, и я чувствую, что она даже не знает, какую рану нанесла моей душе. Рана эта не заживёт никогда.

Зачем я это сделал?

А вообще-то я не один. Нас двое. Я и мой старший брат. Он старше меня на полтора года и представляет собой самостоятельную жизненную единицу, способную проявлять свою волю, принимать и отменять собственные решения, знающую, что, где, как и когда надо делать. Я же при нём нечто вроде тени, отбрасываемой в солнечный день предметом. Иными словами, я делаю то, что делает он, и бегу вслед за ним, если ему вдруг вздумается куда-нибудь бежать.

Вот мы вдвоём играем во дворе, отбивая палками штукатурку от стены нашего дома. Зачем нужно отбивать штукатурку да ещё от собственного дома, я не знаю, но меня занимает этот процесс, в результате которого из-под осыпающейся извёстки всё больше обнажается деревянная стенка, обитая дранкой. Может быть, в этом действии проявляется познавательный инстинкт (интересно узнать, что там, под штукатуркой, и из чего сделан дом). Удовлетворение же инстинкта, как известно, всегда сопровождается переживанием положительной эмоции, то есть, попросту говоря, доставляет удовольствие.

Но вот брату наскучивает это занятие. Он закидывает палку на крышу дома и, не сказав ни слова, бросается куда-то бежать. Я тоже кидаю палку на крышу. Но палка не долетает до крыши, а, ударившись о стенку дома, отскакивает и летит прямо в меня. Повернувшись, я удираю от палки, но она догоняет меня и стукает по спине. Не обращая на это особенного внимания, я бегу вслед за братом, путаясь ногами в высокой траве.

Нужно сказать, что мой брат – особенный человек. Он не любит бегать или ходить по дорожкам. Если уж он бежит, то бежит по прямой линии: трава так трава, лужа так лужа, грязь так грязь…

Преодолев травяные пампасы, мы мчимся через лесной массив, причём брат попутно сбивает ногами шляпки с попадающихся поганок и мухоморов, после чего преодолеваем болотистую местность, заросшую густым мхом, в котором буквально тонут ноги, и оказываемся перед забором. Брат и тут не сворачивает в сторону, чтобы выйти на улицу через калитку. Он лезет прямо через забор. Я лезу за ним, хотя поначалу препятствие это мне кажется неодолимым. Загнав под ногти пару заноз и оцарапав ногу, я взбираюсь на вершину забора, откуда прыгаю уже с другой стороны, но, не удержавшись на ногах, падаю. Ничего! Достижение всё же есть. Я тоже могу лазить через заборы!

Брат между тем бежит дальше. Поднявшись, я бегу за ним. На пути канава. Брат с разгона ловко взвивается в воздух – вот он уже на другом берегу канавы. Я тоже взвиваюсь в воздух и плюхаюсь точно посредине канавы, увязая по пояс в грязной, рыжеватого цвета ржавой воде. Цепляясь руками за траву, растущую по берегам канавы, я выкарабкиваюсь из засасывающей меня трясины и бегу, стараясь догнать брата, который уже далеко впереди.

Наконец мы у цели нашего путешествия. Обогнув усадьбу Капийковского с обратной стороны, мы оказываемся на берегу болота, тянущегося вдоль подножия железнодорожной насыпи. Над спокойной поверхностью болотной воды, затянутой местами ряской, возвышаются зелёные кочки и островки с растущими на них тонконогими, худосочными берёзками и ольхами. У некоторых деревьев стволы торчат прямо из воды. Берега болота усеяны голубоглазыми незабудками. Я уже давно заметил, что эти миленькие цветочки любят сырые места.

Однако не незабудки влекут сюда брата, а нечто иное: лягушки. Их тут полно. Настоящее лягушиное царство. Брат очень ловко умеет справляться с ними. Зажав пойманную лягушку в кулаке, он высоко поднимает руку кверху и с силой бросает лягушку на землю. Бац! Лягушка остаётся лежать без движения.

Не знаю, сам ли он придумал этот фокус с лягушками или видел, как это делали другие ребята, но я с завистью смотрю на его лягушачьи подвиги. Мне тоже хочется поймать хоть одну лягушку, но для этого у меня не хватает ловкости. Не успею я подбежать к высунувшейся из воды лягушке, как она тут же ныряет обратно под воду и прячется от меня в тине.

Постепенно мне становится ясно, что моя тактика не годится. Надо не бегать от лягушки к лягушке, а спокойно сидеть на берегу и, как только поблизости из-под воды высунется лягушка, тут же хватать её.

Я приседаю на корточки у края болота и терпеливо жду. Скоро моё терпение вознаграждается. Прямо передо мной над поверхностью воды появляется лягушачья голова с выпученными, глядящими прямо в небо глазами. Я уже готов протянуть руку, но медлю, боясь спугнуть добычу. В это время лягушка начинает энергично шевелить под водой лапами, поворачивается головой прямо к солнцу и, зажмурив глаза, громко говорит:

«Квак!»

Тут-то я и схватил её. Какое счастье! Всё-таки я своего добился. Взмах руки. Бац! Лягушка остаётся на земле без движения.

Осуществилась моя мечта… Но что это? Какое-то неприятное чувство овладевает мной. Я уже не ощущаю почему-то прилива счастья, которое только что охватывало меня.

Если бы я был способен в те годы формулировать свои мысли, то, наверно, выразил бы их в таких простых словах:

«Зачем я это сделал?»

Впоследствии, как в детстве, так и уже будучи взрослым, я не раз убеждался, что мы часто сами не знаем, в чём наше благо. Нам кажутся заманчивыми такие вещи, которых мы не стали бы делать, если бы знали, какие чувства будем испытывать, после того как наше стремление осуществится. Но ведь чтобы испытать эти чувства, надо, чтоб стремления осуществились, чтобы дело уже было сделано, чтобы слова, которых уже не вернёшь, были сказаны…

У брата между тем новая идея.

– У тебя, кажется, есть денежки? – говорит он и, сунув руку ко мне в карман, достаёт два или три медных кружочка с выбитыми на них непонятными для меня обозначениями и буквами.

Такие кружочки, независимо от их размеров, носят у меня название денежек или копеек, но в чём назначение этих денежек, я не знаю. По моим представлениям, это предметы скучные и никакой ценности не представляющие. По сравнению с ними пуговицы куда полезнее и интереснее: их можно к чему-нибудь пришить, а многие из них даже очень красивы.

Зажав в кулаке монетки и не сказав ни слова, брат начинает бежать. Я, разумеется, бегу за ним. На этот раз цель нашего бега – бакалейная лавочка немца Шеккера на соседней улице. Прибежав в лавочку, брат протягивает стоящему за стойкой Шеккеру зажатые в кулаке монетки и просит дать ему сдобных булочек, именуемых в просторечии плюшками. Бросив полученные монетки в ящик под стойкой, Шеккер заворачивает в розовую бумажку несколько булочек и отдаёт брату.

Выйдя из лавочки и усевшись неподалёку на пустыре под большим дубом, мы начинаем уплетать с аппетитом плюшки, которые после продолжительной беготни на чистом воздухе кажутся особенно вкусными. Меня, однако, интересует вопрос, зачем брат отдал Шеккеру монетки, и я спрашиваю его об этом.

– Что ж ты хотел, чтоб он дал нам плюшки без денег? Он не дурак, – отвечает брат.

– А если б ты ему не отдал копеечки, он бы не дал тебе плюшки? – спрашиваю я.

– Какой же дурак станет давать тебе плюшки даром? – отвечает брат.

– А зачем Шеккеру деньги? – недоумеваю я.

– Ты дурак, – говорит брат. – Деньги каждому дураку нужны, потому что каждый дурак может купить за деньги что ему надо.

Постепенно мне становится ясно, что никакой дурак никакому дураку ничего не даст, если тот ему не даст взамен денег. Это была для меня новость. Открытие! Я начинаю понимать, что эти скучные кружочки, которые я ни во что не ставил, имеют какое-то магическое свойство, в силу которого их можно обменять на всё, что тебе захочется.

В это время я замечаю, что брат, не доев булочку до конца, бросает оставшийся кусочек в траву и принимается за другую. Меня удивляет, как можно выбрасывать такую вкусную вещь, и я спрашиваю брата, зачем он это делает. Брат объясняет, что он брал руками лягушек, а теперь, чтоб не испоганить всю булочку, держит её за кончик и, когда булочку съест, этот кончик выбрасывает.

Опять что-то такое, чего не понимаю я. Лишь впоследствии я понял, что у меня тогда ещё не было чувства брезгливости. Ведь брезгливость, как и стыдливость, не заложена в человеке от природы, а воспитывается обществом (животные обходятся без этих чувств). В то время я не считал лягушку чем-то гадким, омерзительным, скверным, и разговор с братом лишь напомнил мне о той, о моей, лягушке, которая, вытянув задние лапки и раскинув передние, словно ручки, осталась среди незабудок на берегу.

Почему-то события этого дня запомнились мне во всей их последовательности. Безусловно, потому, что я узнавал каждый раз что-то новое, важное для себя и испытывал сильные чувства. Со временем и у меня появилось чувство брезгливости и отвращения к лягушкам. Мне приходилось делать над собой усилие, чтоб взять в руки лягушку, ящерицу или тритона. Но я никогда больше не делал этим животным зла. Даже когда стал взрослым.

Теперь, вспоминая те времена, я не удивляюсь тому, что чего-то не знал, но удивляюсь мыслям, которые приходили мне в голову. А беспокоила меня тогда ужасно мысль: каким человеком я вырасту, если всё время буду бегать хвостом за Павлушкой, то есть за братом, и делать всё, как он. Я боялся, что из меня получится какой-нибудь никудышный, безвольный, несамостоятельный, бесхарактерный человек, неспособный принять какое-нибудь решение и осуществить его, человек, которому постоянно нужна будет нянька.

И мне ужасно хотелось сделать что-нибудь вполне самостоятельное, чтоб можно было сказать:

«Это я сам!»

Приговорённый к казни

В наш механизированный век детям рассказывает сказки машина, называемая телевизором. В дни моего детства таких машин не было, и детям рассказывали сказки ближайшие родственники, чаще всего дед или бабка или какая-нибудь прижившаяся в семье старушка нянюшка. В нашей семье не было ни дедки, ни бабки, ни прижившейся нянюшки, а сказки рассказывал отец. И нужно сказать, хорошо умел это делать. Мы с братом, бывало, чуть вечер – просим его рассказать сказочку. Он долго отнекивается (так уж принято), говоря, что уже всё рассказал и никаких новых сказок не знает. Но мы ведь и не просим новых. Мы согласны слушать старые, уже слышанные по пятьдесят раз сказки, чтоб ещё раз пережить испытанные нами чувства.

Сказки эти – самые распространённые, ходовые русские народные сказки, которые действительно можно слушать по многу раз – и не надоест. Среди самых любимых сказок – «Кот, петух и лиса», в которой коварная лиса хитро выманивает из дому глупого петуха: «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шёлкова бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку». И петух – дурень такой! – поддавшись на лесть, выглядывает в окошко, лиса тут же хватает его, после чего петух начинает призывать на помощь своего друга кота, ушедшего на охоту: «Котик, братик, выручи меня! Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы, в глубокую нору». Услыхав эти призывы, кот бросается на выручку и спасает петуха, предупреждая, что в следующий раз он уйдёт далеко и не сможет услышать его крик, поэтому не надо поддаваться на уговоры лисы. Но простоватый петух всё же каждый раз делал не так, как советовал ему кот. Конечно, он поступал глупо, непоследовательно, но я его понимал, этого петуха: бывает, и не хочешь чего-нибудь сделать, а вот возьмёшь и сделаешь; и помнишь, что тебе двадцать раз твердили: нельзя, нельзя, нельзя, а тебя словно под руку кто-то толкает. Было в натуре этого петуха что-то детское, доступное чувствам ребёнка.

Умиляла в этой сказочке трогательная дружба кота с петухом и то постоянство, с которым кот приходил каждый раз на выручку своему незадачливому другу, ничего, впрочем, от него не получая взамен.

Нравилась также сказка про волка и лису, в которой лиса подучила волка сунуть хвост в прорубь, чтоб наловить рыбы. Вот волк-простофиля опустил хвост в прорубь, вода в проруби замерзает, а лисица приговаривает: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Волк спрашивает: «Что ты, кумушка, говоришь?» – «А я говорю, ловись, рыбка, большая и маленькая». От сказки этой оставалось всё же какое-то болезненное, неприятное чувство. Хвост у волка примерзал ко льду, прибегали мужики, начинали колотить волка, волк отрывал хвост и убегал. Жалко было волка. Думалось: ему ведь без хвоста больно!

Самая страшная сказка была про медведя на липовой ноге. О том, как повадился медведь на пасеку к мужику мёд воровать, а мужик выскочил с топором. Медведь – удирать, а мужик бросил топор и отрубил медведю ногу. Баба стала варить мясо от этой медвежьей ноги, шерсть ободрала и стала прясть. А медведь решил отомстить. Сделал себе деревянную ногу из липы и берёзовую клюку, ночью пошёл в деревню. Идёт и приговаривает: «Скирлы, скирлы, скирлы, на липовой ноге, на берёзовой клюке. Все по сёлам спят, по деревням спят, одна баба не спит – мою шёрстку прядёт, моё мясо варит…»

Как только отец начинал страшным голосом это «скирлы, скирлы», мы с братом залезали с головой под одеяло и тряслись от страха, и всё же каждый раз просили рассказать эту сказку.

Но самое неизгладимое впечатление произвела на меня сказка «Мальчик с пальчик», которая рассказывалась в таком варианте. Жили муж и жена. И у них было много детей. Самый маленький был мальчик с пальчик. Муж и жена были небогатые, а скоро и совсем обеднели. И вот однажды вечером муж говорит жене: «Давай заведём наших детей в лес да там и оставим. Всё равно у нас уже нет денег, и кормить их нечем будет». Так они и решили. А мальчик с пальчик в это время не спал и всё слышал. На следующий день он набрал полные карманы камешков, а когда отец повёл его вместе со всеми братьями в лес, как будто на прогулку, он тайком бросал из кармана по одному камешку на землю. Вот отец отвёл их в самую гущу леса да там и бросил, сказав: «Вы тут погуляйте, а я пойду поищу грибов». Ребята играли, играли, а отца всё нет и нет. Видят, уже и вечер скоро наступит. Все стали плакать. А мальчик с пальчик: «Не плачьте, я найду дорогу домой». И вот он по тем камешкам, которые бросал, когда по лесу шли, нашёл дорогу домой. Пришли братья из леса, а войти в дом боятся. Стоят под окном и слушают, как отец с матерью разговаривают. Оказалось, что приехал брат отца и привёз им много денег, и теперь они жалеют, что отвели своих детей в лес. Мать говорит, что надо идти искать их, а отец отвечает, что их всё равно уже растерзали, наверно, хищные звери. Отец и мать начали плакать, а мальчик с пальчик и братья бросились поскорей домой. «А вот и мы!» – говорят. Все были рады. И стали жить-поживать да добра наживать.

С тех пор как я услышал эту сказку впервые, в моей душе поселилась тревога. Я только и думал о том, что родители мои обеднеют и отведут нас с братом в лес на растерзание диким зверям. Я, правда, не высказывал никому своих опасений, но мысли эти не покидали меня. Может быть, я был излишне впечатлительным ребёнком. Может быть, я был в таком возрасте, когда ещё рано слушать подобного рода сказки. А то ведь бывают сказочки и похлеще этой. Про Бабу-ягу, например, которая варила детишек в огромном котле или сажала их на лопату – да в печь. Малый ребёнок ещё не понимает, что здесь к чему, где здесь правда, где ложь, и что у него в голове там творится, взрослым и невдомёк. Они знай себе рассказывают свои сказочки, не задумываясь, какие мысли это внушает ребёнку.