Полная версия

Орлиное гнездо. 10 лекций об отношении естествознания к искусству

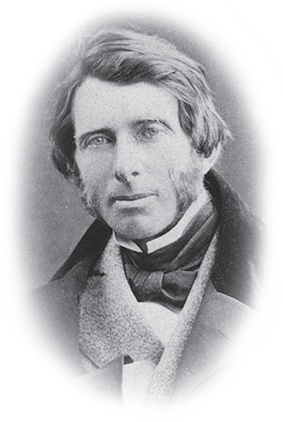

Джон Рёскин

Орлиное гнездо

John Ruskin

The Eagle's nest

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

Предисловие

Прилагаемые чтения написаны были мною с меньшей не тщательностью, а мучительностью, чем все предыдущие лекции, потому что никакая тщательность не могла сделать утомительным изложение их предмета, и я желал снять с них всякую тень чего-либо подобного; но мои положения вполне обдуманны, хотя их термины и ненаучны; и то положение из числа их, которое обычному читателю покажется наиболее поразительным, а именно мое утверждение, что изучение анатомии гибельно для искусства, крайне необходимо для объяснения системы, которой я руковожусь в моих оксфордских чтениях.

В тот период, когда гравирование могло иметь для искусства такое же значение, какое книгопечатание имело для литературы, четыре величайших из всех известных до сих пор рисовальщиков пунктиром: Мантенья, Сандро Боттичелли, Дюрер и Гольбейн – занялись этой новой отраслью искусства. Все эти четыре человека были так же богато одарены духовно и умственно, как и даровиты в области искусства, и если б они гравировали так же, как рисовал Джотто в его ненаучной и народной простоте, то оставили бы потомству бесчисленную серию картин, восхитительных для простых, невинных душ и глубокопоучительных для самых благородных умов.

Но двое из них, Мантенья и Дюрер, были так извращены и обессилены изучением анатомии, что лучшие произведения первого из них (например, прекрасная мифология пороков в Лувре) окончательно возмутительны для всех женщин и детей; тогда как Дюрер никогда не был в состоянии нарисовать прекрасной женской фигуры или красивого лица; и из его самых замечательных картин только четыре – «Меланхолия», «Св. Иероним в своей келье», «Св. Губерт» и «Рыцарь и Смерть» – имеют какое-нибудь значение для народа, так как только на них фигуры или вполне задрапированы или в полном вооружении, и потому он был в состоянии правильно думать и чувствовать, будучи свободен от ужасной заботы об изображении костяка.

Боттичелли и Гольбейн изучали сперва лицо, а затем члены тела; и потому труды, оставленные ими, безусловно драгоценны, хотя и омрачены и извращены тем влиянием, которое имели на них современные им художники, рисовавшие тело; а затем таланты их окончательно затмились под влиянием ложной славы. Поэтому я предполагаю в будущем моем курсе лекций разъяснить отношение этих двух художников к другим мастерам, выдававшимся в области рисования и гравирования.

Брайтвуд, 2-го сентября, 1872 года

Лекция I

О мудрости и безумии в искусстве

8-го февраля 1872 года

1. Хотя лекции, читанные мною до сих пор, по своему содержанию и были вполне добросовестно приспособлены к пониманию студентов, однако мне приходилось значительно изменять метод чтения, так как я всегда чувствовал, что та аудитория студентов, к которой я желал бы обращаться со своей речью, была в сущности воображаемой, и что в действительности мне приходилось читать смешанной аудитории, состоявшей большей частью из преподавателей университета. В силу этого я обязан был более излагать принципы, на основании которых я надеялся прокладывать или расчищать путь к ведению моего курса, чем приступать к непосредственному изложению предмета моего преподавания. Но в настоящее время и впредь мы, я надеюсь, приступим к основательному и последовательному изучению предмета, а потому я отныне всецело буду обращаться исключительно к студентам и желаю, чтобы мои лекции были полезны им и интересны, насколько это допускается самым предметом.

2. Далее я должен просить даже самых молодых моих слушателей извинить меня за то, что я буду излагать мой предмет просто и популярно. Им приходится много работать по другим лекциям, и да не подумают они, что я слишком невысокого мнения об их умственных силах, если стараюсь по возможности все облегчить им. Никакой предмет, достойный изучения, не может быть изучен без усилий, но мы никогда не должны увеличивать эти трудности из желания сохранить наше достоинство. К тому же я постараюсь, чтобы лекции мои были короче, чем они были до сих пор. Я желал бы, чтоб вы запоминали все, что я буду вам говорить, а я не думаю, чтоб вам возможно было хорошо запомнить более того, что я легко могу изложить вам в полчаса, и обещаюсь во всяком случае, что вам будет достаточно времени, чтобы в течение моего часа отдохнуть и не опоздать на следующую лекцию. Вы, конечно, не припишете это моей лени, и я смело могу вас уверить, что мне иногда нужна бывает целая неделя, чтоб обдумать то, что я выскажу вам менее чем в одну минуту, и к тому же могу смело сказать, что в здоровом преподавании какого бы то ни было искусства разговоры самое последнее дело. Мало того, из уважения к тому предмету, который мне приходится излагать вам сегодня, а именно к философии искусства, преподаватели ее вплоть до настоящего столетия меньше говорили и больше наблюдали; и было бы хорошо даже для людей нашего столетия при всей выдающейся точности в искусстве их наблюдения, если б они вполне усвоили себе старую привычку придавать больше значения не тому, что можно сказать, а тому, что нужно узнать в какой бы то ни было области.

3. Вы, вероятно, охотно признаете это по отношению к науке и поверите мне, что это применимо и к искусству. В обеих этих областях духовной жизни вы легко чувствуете дурные последствия желания больше говорить, чем знать, и больше говорить, чем делать. Но применимо ли это и к той третьей области, которая здесь, в Оксфорде, по-видимому, так энергично примешалась к науке и искусству, подобно докучливым скалам, нарушающим не без сожаления однообразие издавна плодотворной равнины; я разумею ваше царство или княжество литературы. Можем ли мы это сравнение применить и к ней. Мы говорим, что вредно для науки, если люди предпочитают разговоры знанию, вредно для искусства, если люди желают больше говорить, чем делать; вредно для литературы, если люди предпочитают слова… чему? Может быть, вы думаете, что литература и состоит в разговорах, что тройная сила науки, искусства и литературы и заключаются в знании, делании и передаче на словах. Но это не верно. Способность хорошо выражать что бы то ни было на словах и в письме есть такое же искусство, как и всякое другое, и основано на столь же точном и определенном изучении. Профессор Макс Мюллер преподает вам науку языкознания, и найдутся люди, которые скажут вам, что искусство языкознания есть единственное, которое я в состоянии преподавать вам. Но постарайтесь еще раз в кратких словах провести вашу тройную параллель и посмотрите, не явится ли у вас новая мысль, уясняющая вам ее значение? В науке вы не должны говорить, прежде чем не приобретете достаточно знаний. В искусстве вы не должны говорить, прежде чем не сделаете. В литературе вы не должны говорить, прежде чем не обдумаете.

Такова ваша третья область. Царство мысли или концепции.

Вполне желательно, чтобы вы определили для себя три великих сферы деятельностей людей в следующих выражениях.

Наука есть познание предметов, как идеальных, так и реальных.

Искусство есть видоизменение реальных предметов реальной нашей силой.

Литература есть видоизменение идеальных предметов идеальной нашей силой.

4. Но теперь заметьте. Если это подразделение верно, то мы должны иметь такое определение для литературы, в котором отсутствовало бы слово «литера», т. е. буква. Вполне справедливо, что в большинстве случаев видоизменение идеальных предметов при помощи нашей идеальной силы несовершенно, пока оно не выражено и не доставляет нам восторга, пока не сообщено другим. Правильно выражать свою мысль письмом и чтением есть великая задача и составляет ту часть литературы, которая может всего яснее быть преподаваема. Но это составляет только форму, тело мысли. А душа может существовать и без тела, но не тело без души, так как и по отношению к литературе, как и ко всему остальному в нас и для нас, справедливо то, что буква мертвит, а дух животворит, «litera occidit, spiritus autem vivificat».

Тем не менее я должен в настоящее время удовольствоваться старым термином. Мы не можем сказать «спиритура – spiriture», или «аниматура – animature» вместо литературы, но мы не должны довольствоваться обычным определением значения этого слова.

Помните всегда, что вы явились в этот университет не для того, чтоб научиться говорить, а для того, чтоб научиться думать о разных предметах; по крайней мере, такова была цель, с какою поступали в него ваши отцы.

5. «Как! думать! Да ведь это только искусство логики», – может быть, ответите вы. И это неверно: логика – метод, а не сила, а мы определили, что литература есть видоизменение идеальных предметов при помощи идеальной силы, а не механического метода. И вы являетесь в университет для приобретения или развития этой силы, а не для того, чтобы научиться только методу употребления или применения ее.

Я говорю, что вы являетесь для этого в университет, и, может быть, некоторые из вас крайне удивлены, услыхав это. Вы не знали, что поступили с этой целью в университет, и даже многие, может быть, не уяснили себе, куда они вступили. Я вполне даже уверен, что некоторые из вас и по сие время не понимают значения университета. Можете ли вы тотчас же ответить мне, напр., на то, представляет ли университет такое место, куда все являются, чтобы научиться чему-нибудь, или такое место, куда являются некоторые, чтоб научиться всему? Университету по крайней мере стараются практически в настоящее время придать первое значение, но теоретически он всегда значил второе, т. е. означал место, куда являются только известные лица, чтобы научиться всему, т. е. куда лица, желающие мыслить, поступают, чтоб научиться мыслить, мыслить правильно не только о математике, о нравственности, о хирургии или о химии, но обо всем.

6. Я говорю, что не все вы знаете это, и тем не менее, знаете ли вы это или нет, желаете ли вы этого или нет, но в известной степени в силу непреложной силы вещей факты складываются сообразно с этим. Мы в настоящее время, заметьте, имеем три рода школ, действующих по всей Англии. Мы имеем – я называю его первым, хотя, к сожалению, должен признаться, что по своему влиянию оно играет последнюю роль – итак, повторяю, мы имеем, во-первых, учреждение, называемое Королевской академией, с институтом архитекторов и школами в Кенсингтоне и их отделениями; здесь преподаются разные стили тонкого и механического искусства. Во-вторых, мы имеем Королевское Общество, как центральное учреждение, и в виде его отделений различные общества людей, посвятивших себя изучению различных наук, исследующих, классифицирующих, описывающих факты с неутомимым старанием. И наконец, и главным образом, мы имеем великие университеты со всеми подчиненными им общественными школами, определенно занимающиеся не только упорядочением – с чем вы охотно согласитесь – языка, или главным образом языка, а и различных способов развития философской и научной мысли, в которой вы желаете, чтоб ваше юношество было дисциплинировано для славы и величия вашего века. Методы языка и его стройность, всевозможные его красоты, необходимая точность и определенность – все это зависит от стройности и благородства тех способностей, пробуждать и развивать которые и составляет задачу этих великих школ.

7. Стройность и благородство способностей! Остановимся несколько минут на этих словах и постараемся уяснить их себе.

Во-первых, что такое познавательная способность? Каков предмет нашей деятельности, как студентов, в отличие от художников и людей науки?

Мы лучше всего уясним это себе на частном примере.

Представьте себе, что вы находитесь на Пестумской равнине и следите за приближением грозовой тучи, которую Тёрнер изобразил на своем рисунке. Если б вы главным образом занимались в школах наук, вы бы подумали о скоплении электричества, о его влиянии на форму и движение тучи, о силе и продолжительности блеска молнии и о других столь же материальных явлениях. Если б вы были художник, то стали бы обсуждать возможность при помощи тех средств, которые находятся в вашем распоряжении, изобразить яркость ее блеска и глубину ее мрака. Наконец, если б вы были студентом, то в отличие, как от ученых, так и от художников, вы стали бы воображать себе храм в былые времена; следя за тем, как грозовая туча надвигается на его колонны и власть Бога небес разражается гневом того божества, которое, по мнению язычников, потрясало землю, настроение вашего ума было бы такое же, как и у псалмопевца, безразлично, выразили ли бы вы его словами или нет. «Облака и мрак кругом Его – правота и суд пребывают на престоле Его».

Да ваши мысли невольно приняли бы это направление, и выразились ли бы они в этой форме или в другой, тем не менее существенная черта вашего студенчества состояла бы не в том, чтобы припомнить этот стих, и еще менее в том, чтобы знать, что «трон» есть слово греческое, а в том, чтобы, обладая достаточной силой восприятия и достаточной возвышенностью характера, постичь значение справедливости, проникнувшись величием господства Его.

8. Повторяю, вы являетесь в университет для того, чтоб составить себе мировоззрение надлежащей широты и величия или достоинства. Итак, в отличие от школы искусств, чему должны вы научиться в школе, посвященной науке? В школе искусств вы научились бы должному достоинству и порядку дел или деланий (я предпочитаю слово «деланий», как более общее); а в школе науки вам предстоит научиться порядку и величию знаний.

Теперь вы должны вполне уяснить это себе, безразлично, согласны ли вы со мной или нет.

Вы являетесь в школу литературы, чтоб научиться, говорю я, стройности и величию восприятий.

В школу искусства, чтоб научиться стройности и величию деяний.

И в школу науки, чтоб научиться стройности и величию знаний.

Согласны ли вы с этим? я предполагаю, что вы признаете мое тройственное разделение; но, в противоположность мне, не продолжаете ли вы считать, что школа науки остается школой науки, какого рода знания она бы ни преподавала, что школа искусства остается школой искусства, какого рода делам она бы ни учила, и школа литературы все же школа литературы, какого рода познаниям она бы ни научала.

Думаете ли вы это? Высказанное мною положение безусловно отрицает это. Я утверждаю, что истинная школа литературы учит вас обладать известного рода взглядами, а не другими, школа искусства – производить определенного рода дела, а не всякого рода, а школа науки – обладать определенного рода, а не всякого рода, знаниями.

9. Я думаю, что мы с вами не вполне согласны по этому вопросу и что некоторые из вас безусловно против меня. В таком случае позвольте мне сделать шаг назад. Вы согласитесь со мной, что, употребляя греческие слова – школа литературы учит нас иметь νοῦς или понятия о предметах, вместо ἄνοια или отсутствия понятий о предметах; что школа искусства учит нас τεχνη предметов, вместо ατεϰνία; а школа науки, ἐπιςτημη вместо ἄγνοία или «ignorantia», невежеству. Но вы помните, что Аристотель рядом с этими тремя способностями упоминает еще две: Φρόνησις и Σοφία. У него мы встречаем пять τέχνη, πιστημη, φρόνησις, σοφία, νοῠς, т. е., выражаясь на нашем языке, – искусство, науку, чувство, мудрость и ум. Мы определили области искусства, науки и ума: и мы, старики, направляем вас, молодежь, в школы, посвященные им, чтоб вы не оставались безыскусственны, невежественны и неразумны. Но как по отношению к чувству и мудрости? Какие области принадлежат им? Не находите ли вы, что нам необходимы еще две добавочные школы: школа философии и филофронезии? Если подразделение Аристотеля верно, то, очевидно, так. Но его подразделение ошибочно, и он сам указывает на это, так как на следующей же странице он говорит, что «достоинство искусства есть мудрость, заключающаяся в разумении того, что почтенно». Это совершенно верно, но этим самым опровергается его подразделение. Он делит предмет на а, b, с, d и е и затем говорит нам, что достоинство а заключается в b, состоящем в с. И вы всегда будете находить, что утверждение Аристотеля вполне верно, но его подразделение нелогично. Вполне справедливо, что достоинство искусства есть мудрость, состоящая в разумении того, что достойно уважения, но и достоинство науки заключается в разумении того, что достойно уважения, и в том же смысле достоинство ѵоiс, или самого разумения, состоит в разумении или восприятии того, что достойно уважения. Поэтому Σοφία не есть только αρετἠ τἐχνης, но точно так же и α᾽ρετᾐ ἐπιστημης и ἀρετᾐ νόου. Неруководимая мудростью каждая школа научит порочным сторонам своей специальной способности. Как Σοφία есть ἀρετᾐ всех трех, так μωρια будет их ϰαϰία.

10. Теперь согласны ли вы со мной или нет, но позвольте мне по крайней мере убедиться, что вы вполне поняли меня. Σοφία мудрость, говорю я, есть добродетель, μωρία порок как в искусстве, так и в науке и в литературе. У всех у них есть положительные и отрицательные стороны, как есть и безразличная точка, или нулевая. Незнание есть безразличная точка в науке с мудрым знанием по одну сторону и с безумным по другую; ἀτεχνία есть нулевая точка для искусства, и мудрое искусство стоит по одну сторону ее, а безумное по другую, и наконец ἄνοια нулевая точка в νοῠς с мудрым νοῠς; по одну и безумным по другую.

11. Вы улыбнетесь при последнем выражении безумное νοὐς. А между тем из всех безумных это наиболее обычное и пагубное явление. Мы постоянно жалуемся на мужчин, а еще чаще на женщин, за то, что они дурно рассуждают. Но безразлично, как они рассуждают, если правильно понимают. Из сотни людей, может, не найдется и одного, способного серьезно рассуждать; различие между людьми в быстроте и количестве его νοὐς, в интенсивности восприятия и в чутье и разборчивости при выборе. Ястребиный взор устремляете вы на живое или на падаль? Что вы предпочитаете схватить вашим умом – вот главный вопрос, а затем уже возникает второй вопрос о том, как вы с этим обращаетесь. Что в том, как вы строите, если материалом вам служат негодные кирпичи; или как вы рассуждаете, если каждая мысль, с которой вы начинаете, негодна или ложна. И вообще всякое ложное рассуждение роковым образом происходит от того, что люди принимают близко к сердцу ложные понятия, согласовать с которыми они и считают нужным все свои рассуждения.

Для лучшей иллюстрации я перейду к моему специальному предмету – к технике. Я уже сказал, что нулевой точкой служит ἀτεχνία, или отсутствие искусства, по латыни ineitia в противоположность «ars» – искусству. По одну сторону этой безразличной точки мы имеем мудрое искусство, а по другую – безумное; и чем тоньше искусство, тем оно более способно подпасть как жизненному развитию, так и пагубному извращению. Для примера я возьму сперва очень простое искусство, а затем более тонкое; но оба они такого рода искусства, с которыми большинство из вас отлично знакомо.

12. Одним из самых простых совершенных искусств есть правильный удар весла вовремя, что практиковать вам приходилось, вероятно, не раз. Мы определили, что искусство есть мудрое видоизменение предметов при помощи нашего физического организма (реальных предметов при помощи реальной силы § 3). Добрым ударом весла вы перемещаете разумным образом известное количество воды. Предположим, что вы промахнулись ударом и поймали краба; в таком случае вы переместили известное количество воды неразумным способом, не только в направлении безразличном, но и в противоположном вашему намерению. Совершенство удара предполагает не только абсолютно точное знание противодействия воды лопасти весла, но и более правильное умение преодолевать это противодействие, получаемое практическим упражнением с целью достигнуть намеченной цели. Эта цель очень проста – наиболее быстрое передвижение лодки при данной затрате сил – служит мерилом степени вашего искусства, а противоположное – отсутствия его. Но чтоб быть σοφός – мудрым гребцом, нужно нечто большее, чем это искусство, основанное на простом знании. Ваша способность отлично грести зависит не только от знания силы сопротивления воды или от повторной практики в преодолевании этого сопротивления. Оно предполагает практику этих движений при сознательной дисциплине тела, обусловленной упорядочением страстей. Оно означает подчинение известному авторитету и дружественное согласие с настроением других лиц; и таким образом умение прекрасно грести указывает на нравственное и умственное благородство и в известной степени благотворно влияет на характер. В этом заключается мудрость или разумность наиболее благородной стороны умения грести; без чего вы не только не станете правильно грести, но и достигнете противоположного.

13. Теперь возьмемте пример из той области искусства, которую вы, может быть, считаете более низким, чем гребля, хотя оно в действительности гораздо выше его, – я разумею искусство танцевать. Я выше (§ 11) сказал вам, как можно определить степень искусства по его способности к извращению, к порче, что служит также и мерилом нежности органических веществ. Moria или безумие гребли только потешно, но moria или безумие танца хуже, чем потешно, и, судя по этому, вы можете заключить, что его sophia, или мудрость, будет гораздо прекраснее мудрости в гребле. Предположите, напр., менуэт, танцуемый двумя влюбленными, получившими высшее образование, отличающимися благородством характера и сильно влюбленными друг в друга. Вы увидали бы тут образец искусства наиболее возвышенно-лаконического, под управлением мудрости, руководящей наиболее сильными страстями, и наиболее изысканного чувства красоты, возможной для человечества.

14. Как образец противоположного в области того же искусства, я не могу привести вам ничего более яркого, чем то, что я видел года два тому назад в Théatre de Gaité и что можно, пожалуй, увидать теперь в любом лондонском театре.

Сцена, на которой происходил этот танец, изображала ад, и на заднем плане нарисованы были огненные языки. Танцующие изображали демонов с красной фольгой вместо глаз, метающих огонь; тот же красный огонь как будто выходил у них из ушей. Они начали свой танец на сцене с того, что стали ходить по приспособленной опускной двери, которая отбрасывала их на десять футов в воздух, а все исполнение состояло в выражении всевозможных дурных страстей самым неистовым образом.

15. Вы, надеюсь, без затруднения поймете, в каком смысле слова sophia и moria[1] правильно должны быть употребляемы по отношению к двум различным методам одного и того же искусства. Но те из вас, которые привыкли к точному мышлению, сразу заметят, что я ввел новый элемент при рассматривании образца высшего искусства. Безумие гребца состояло просто в том, что он неспособен был грести; но безумие пляшущего состоит не в неумении танцевать, а в умении хорошо танцевать с дурной целью; и чем лучше он танцует, тем отвратительнее получаемые результаты.

И теперь я опасаюсь, что надоем вам, прося вас обратить внимание на то, что вы вначале можете счесть за праздную тонкость или мелочь анализа, но тонкость здесь существенна, и я надеюсь, что в течение моих лекций я не буду более надоедать вам.

16. Простое отрицание власти или силы искусства – его нулевая точка – в гребле только смешна. Оно не менее потешно, конечно, и в танцах. Но что вы разумеете под словом «потешно»? Вы разумеете нечто до такой степени презрительное, что оно вызывает смех. Презрение в обоих случаях, однако, слабо в обыкновенном обществе, потому что хотя человек может и не уметь ни грести, ни танцевать, но он может уметь многое другое. Предположите теперь, что он живет там, где не может научиться многому другому: на бурливом морском берегу, где нет никаких картин, в бедной стране, где отсутствуют все тонкие искусства, сопряженные с благосостоянием, и в простом, первобытном обществе, куда не проникла еще утонченность литературы, но где умение хорошо грести необходимо для поддержания существования, а умение хорошо танцевать является одним из наиболее жизненных домашних удовольствий. В таком случае вы сказали бы, что его неумение грести или танцевать более чем потешно; что это признак человека, никуда негодного, заслуживающего не только презрения, но и негодования.

Теперь припомните, что безразличная точка или инерция искусства всегда обусловливает этого рода преступление или по крайней мере всегда заслуживает сожаление. Нравственной вины в отсутствии искусства может и не быть, если человеку не представляется возможности обучаться искусству; но отсутствие возможности обучаться таким искусствам, которые при данных обстоятельствах необходимы в обычной жизни, хотя и может не быть поставлено в вину отдельной личности, но для целой нации не допускает никакого оправдания. Национальное невежество в приличном, скромном искусстве всегда преступно, за исключением самых ранних стадий общественного развития, да и тогда оно грубо.