Полная версия

Анатомия человека

Масса тела увеличивается до 20–25 лет. Масса тела удваивается к 6 месяцам, утраивается к году и увеличивается примерно в 4 раза к двум годам. Увеличение длины и массы тела идет примерно одинаковыми темпами. Максимальная годичная прибавка массы тела имеет место в подростковом возрасте, при этом максимум у девочек приходится на 13-й, у мальчиков – на 15-й год жизни. Обычно стабильная масса тела сохраняется до 40–46 лет. Следует стремиться к тому, чтобы в течение всей жизни масса тела человека сохранялась в пределах цифр 19–20-летнего возраста.

За последние 100–150 лет наблюдается акселерация – ускорение морфофункционального развития и созревания всего организма детей и подростков, которая в большей степени проявляется в экономически развитых странах. У мужчин акселерация выражена в большей степени. Так, масса тела новорожденных детей возросла в среднем на 100–300 г, годовалых – на 1500–2000 г, длина тела – на 5 см. Длина тела детей в периодах второго детства и в подростковом увеличилась на 10–15 см, а взрослых мужчин – на 6–8 см. Сократился период увеличения длины тела человека: в конце прошлого века рост продолжался до 23–26 лет, в настоящее время мужчины растут до 18–19, а женщины – до 16–17 лет. Ускорились прорезывание молочных и постоянных зубов, психическое развитие, половое созревание. Средний возраст начала менструаций у девочек уменьшился с 16,5 лет в начале XIX века до 12–13 лет в настоящее время, а наступление менопаузы – с 43–45 лет в начале XX века до 48–50 лет. Комплекс изменений у взрослого человека называют «секулярным трендом» (вековая традиция).

Юношеский возраст совпадает с периодом созревания. В юношеском возрасте рост и развитие организма в основном завершаются, все аппараты и системы органов практически достигают морфофункциональной зрелости.

Строение тела в зрелом возрасте изменяется мало, а в пожилом и старческом прослеживаются характерные для этих возрастов перестройки, которые изучает специальная наука геронтология (от греч. geron – «старик»). Временные границы старения варьируют в широких пределах у различных индивидуумов. В старческом возрасте происходит снижение адаптационных возможностей организма, изменяются морфофункциональные показатели всех аппаратов и систем органов, в этом важнейшая роль принадлежит лимфоидной, нервной и кровеносной системам.

Старение – генетически детерминированный процесс. Следует особо подчеркнуть, что активный образ жизни, регулярные занятия физической культурой замедляют процесс старения, однако это возможно в пределах, обусловленных наследственными факторами.

Половые признаки отличают мужчину от женщины. Они делятся на первичные (половые органы) и вторичные (например, развитие волос на лобке, развитие молочных желез, изменение голоса и др.). Об этом подробно в разделе «Мочеполовой аппарат».

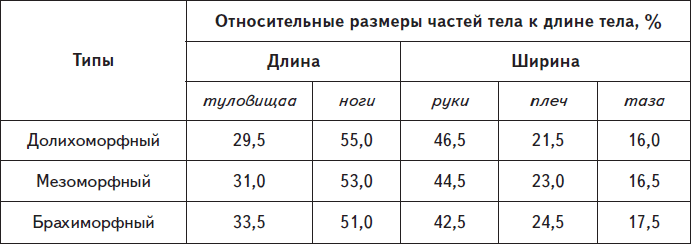

В табл. 5 приведены пропорции тела у людей разных типов телосложения.

Таблица 5. Характеристика пропорций тела человека (по П. Н. Башкирову)

Уже при первом взгляде на человека видны особенности его индивидуального строения. В анатомии есть понятие о типах телосложения. Телосложение определяется генетическими (наследственными факторами, влиянием внешней среды, социальными условиями). Выделяют три типа телосложения человека: мезоморфный, брахиморфный и долихоморфный.

К мезоморфному (от греч. mesos – «средний», morphe – «вид, форма») типу телосложения (нормостеники) были отнесены те люди, чьи анатомические особенности приближаются к усредненным параметрам нормы (с учетом возраста, пола и т. д.) Лица брахиморфного телосложения (от греч. brachys – «короткий»), или гиперстеники, отличаются преобладанием поперечных размеров, упитанностью, имеют не очень высокий рост. Сердце относительно больших размеров расположено поперечно благодаря высоко стоящей диафрагме. Это приводит к укорочению легких, петли тонкой кишки расположены преимущественно горизонтально. Лица долихоморфного типа телосложения (от греч. dolichos – «длинный»), или астеники, отличаются стройностью, легкостью, преобладанием продольных размеров над поперечными, относительно более длинными конечностями, слабым развитием мышц и жира, узкими костями. Их внутренности опущены, диафрагма ниже, поэтому легкие длиннее, а сердце расположено почти вертикально.

Нормальная анатомия рассматривает расположение частей тела и органов человека, который стоит с опущенными супинированными верхними конечностями (ладони обращены вперед). В каждой части тела выделяют области.

В качестве ориентиров в анатомии служат линии и плоскости. Для определения положения органов используют три взаимоперпендикулярные плоскости: сагиттальную (от греч. sagitta – «стрела»), вертикально рассекающую тело спереди назад; фронтальную (от лат. frons – «лоб») плоскость, перпендикулярную к первой, вертикальную, ориентированную справа налево соответственно плоскости лба; горизонтальную плоскость, перпендикулярную первым двум. В теле человека условно можно провести множество таких плоскостей. Сагиттальную плоскость, которая делит тело пополам на правую и левую половины, называют срединной. Для обозначения расположения органов по отношению к горизонтальной плоскости применяют термины «верхний» (краниальный, от лат. cranium – «череп»), «нижний» (каудальный от лат. cauda – «хвост»); по отношению к фронтальной плоскости «передний» (вентральный от лат. venter – «живот»), «задний» (дорсальный от лат. dorsum – «спина»). Выделяют также понятия «боковой» (латеральный), расположенный на удалении от срединной сагиттальной плоскости, и «средний» (медиальный), лежащий ближе к срединной плоскости. Для обозначения частей применяются термины «проксимальный» (расположенный ближе к началу конечности) и «дистальный» (находящийся дальше от туловища). Кроме того, в анатомии употребляются такие общие прилагательные, как «правый», «левый», «большой», «малый», «поверхностный», «глубокий».

При изучении анатомии у живого человека органы проецируют на поверхность тела, для определения границ используют ряд вертикальных линий. Это передняя и задняя срединные, первая проходит по середине передней поверхности тела человека, разделяя его на две симметричные половины правую и левую, вторая – вдоль вершин остистых отростков позвонков; правая и левая грудинные, проведенные вдоль соответствующих краев грудины; среднеключичные, проведенные через середины ключиц; подмышечные: передние, задние, проведенные через соответствующие края и середину подмышечной ямки; лопаточные, проведенные через нижние углы лопаток; околопозвоночные, проведенные вдоль позвоночного столба через реберно-поперечные суставы.

Учение о костях (остеология)

Скелет человека

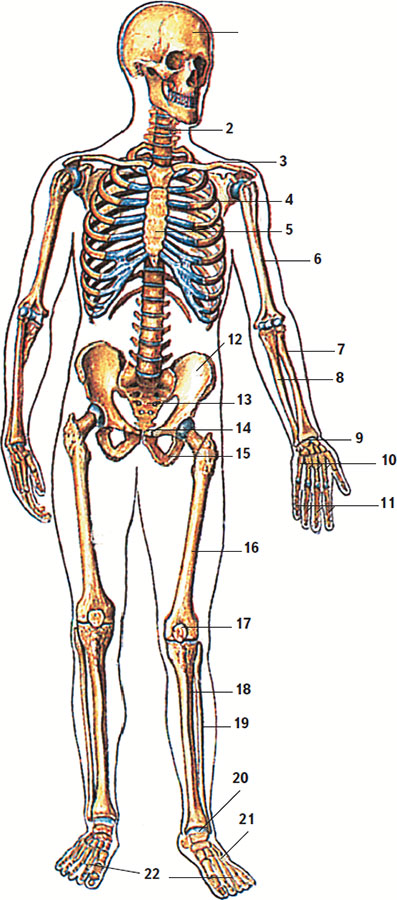

Скелет (от греч. ske’letos – «высохший, высушенный») представляет собой совокупность костей, определенным образом соединенных одна с другой и выполняющих множество функций: опорную, защитную, локомоторную, формообразующую, преодоление силы тяжести. Форма тела человека обусловлена скелетом, имеющим билатеральную симметрию и сегментарное строение. Общая масса скелета составляет от 1/7 до 1/5 массы тела человека. В состав скелета человека входят более 200 костей, в том числе 33–34 кости скелета непарные: позвонки, крестец, копчик, некоторые кости черепа и грудина. Остальные кости парные. Скелет условно подразделяют на 2 части: осевой и добавочный. К осевому скелету относят позвоночный столб (26 костей), череп (29 костей), грудную клетку (25 костей), к добавочному – кости верхних (64) и нижних (62) конечностей (рис. 5).

Рис. 5. Скелет человека. Вид спереди:

1 – череп; 2 – позвоночный столб; 3 – ключица; 4 – ребро; 5 – грудина; 6 – плечевая кость; 7 – лучевая кость; 8 – локтевая кость; 9 – кости запястья; 10 – кости пясти; 11 – фаланги пальцев кисти; 12 – подвздошная кость; 13 – крестец; 14 – лобковая кость; 15 – седалищная кость; 16 – бедренная кость; 17 – надколенник; 18 – большеберцовая кость; 19 – малоберцовая кость; 20 – кости предплюсны; 21 – кости плюсны; 22 – фаланги пальцев стопы

Кости скелета являются рычагами, приводимыми в движение мышцами. В результате этого части тела изменяют положение по отношению друг к другу и передвигают тело в пространстве.

К костям прикрепляются связки, мышцы, сухожилия, фасции. Скелет образует вместилища для органов, защищая их от внешних воздействий: в полости черепа расположен головной мозг, в позвоночном канале – спинной, в грудной клетке – сердце и крупные сосуды, легкие, пищевод и др., в полости таза – мочеполовой аппарат.

В отличие от животных скелет человека имеет ряд особенностей. Это, в первую очередь, череп, вмещающий головной мозг и органы чувств, а также части скелета, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью: свободные верхние конечности, осуществляющие трудовые процессы, кости нижних конечностей, служащие опорой при прямохождении (особенно стопа и таз).

Кости образованы соединительной костной тканью, которая состоит из клеток и плотного межклеточного вещества, богатого коллагеном и минеральными компонентами. Они-то и определяют физико-химические свойства костной ткани (твердость и упругость). В костной ткани содержится около 33 % органических веществ (коллаген, гликопротеиды и др.) и 67 % неорганических соединений. Это в основном кристаллы гидроксиапатита. Снаружи кости покрыты надкостницей (рис. 6).

Кости участвуют в минеральном обмене, они являются депо кальция, фосфора и т. д. Живая кость содержит витамины А, Д, С и др. Жизнедеятельность кости зависит от функций гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез, надпочечников и половых желез (гонад).

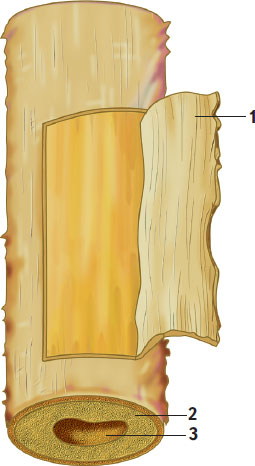

Рис. 6. Строение диафиза трубчатой кости. Надкостница:

1 – надкостница; 2 – компактное вещество; 3 – костномозговая полость

Компактное костное вещество

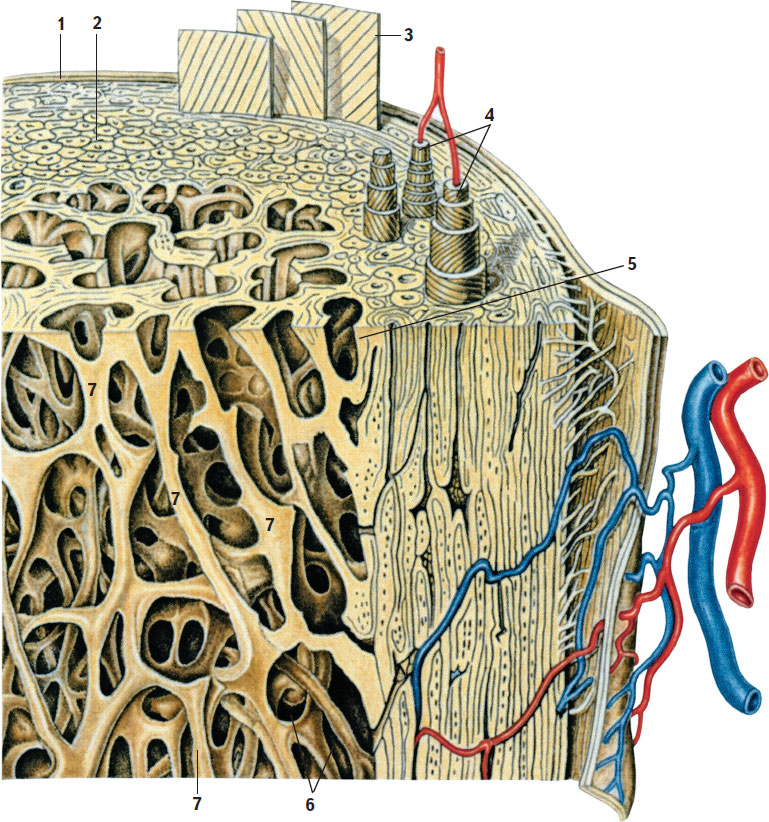

В компактном костном веществе костные пластинки располагаются в определенном порядке. Снаружи под надкостницей лежат параллельными рядами наружные окружающие пластинки. Кнутри от них располагаются остеоны, которые являются структурной единицей кости (рис. 7).

Рис. 7. Строение трубчатой кости:

1 – надкостница; 2 – компактное вещество кости; 3 – слой наружных окружающих пластинок; 4 – остеоны; 5 – слой внутренних окружающих пластинок; 6 – костномозговая полость; 7 – костные перекладины губчатой кости

(по В. Баргману)

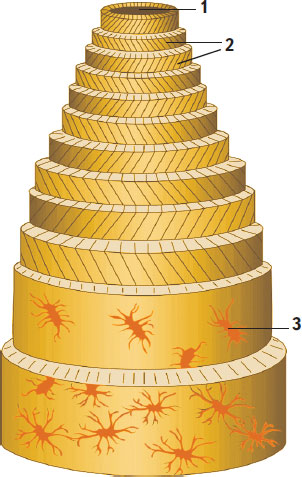

Остеон представляет собой 5–20 цилиндрических пластинок, вставленных одна в другую, в центре проходит центральный канал (гаверсов). Диаметр остеона составляет 0,3–0,4 см, длина – до 2-х см. В соседних пластинках одного остеона волокна ориентированы в разных направлениях, что увеличивает механические свойства кости, при этом пластинки соединены между собой переходящими из одной пластинки в другую дугообразными коллагеновыми волокнами, которые принадлежат пластинкам с продольным ходом волокон (рис. 8).

Рис. 8. Схема строения остеона:

1 – центральный канал (канал остеона); В гаверсовых каналах проходят кровеносные 2 – пластинки остеона; 3 – костная капилляры. В перикапиллярном пространстве заклетка (остеоцит) легают макрофаги, проходят нервные волокна и лимфатические сосуды.

Количество концентрических пластинок остеона, а следовательно его диаметр, лимитируется тем максимальным расстоянием (не более 0,2 мм), на котором могут находиться остеоциты от источника питания – сосуда, проходящего в центральном канале остеона. Это расстояние не должно превышать 0,2 мм, а диаметр остеона – 0,4 мм, т. к. остеоциты питаются за счет тканевой жидкости, поступающей по системе канальцев, в которых проходят контактирующие между собой отростки. Между остеонами залегают промежуточные пластинки, которые являются остатками остеонов, разрушенных в процессе жизнедеятельности и перестройки кости. Кнутри от остеонов расположены параллельные внутренние окружающие пластинки. Каналы остеонов сообщаются между собой и с сосудами надкостницы с помощью коротких поперечных каналов.

Снаружи в кость проникают фолькмановские каналы, в которых проходят сосуды, питающие кость. Между пластинками залегает огромное количество остеоцитов.

В гаверсовых каналах проходят кровеносные капилляры. В перикапиллярном пространстве залегают макрофаги, проходят нервные волокна и лимфатические сосуды.

Изнутри канал выстлан эндостом, образованным тонкой соединительнотканной пластинкой, на которой лежат плоские остеогенные клетки. Среди этих клеток встречаются и остеокласты. Эндост выстилает все полости, находящиеся в кости, включая костномозговую, ячейки губчатого вещества, каналы остеонов. Остеогенные клетки последнего, превращаясь в остеобласты, образуют новые остеоны, участвуют в восстановлении кости при повреждениях.

Губчатое костное вещество

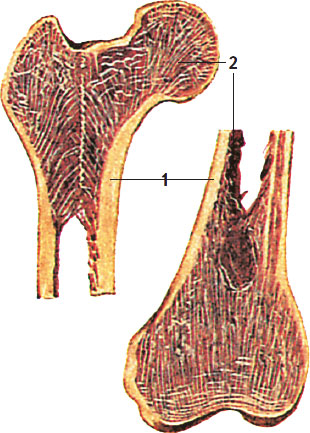

Губчатое костное вещество составляет основу эпифизов. Оно состоит из тонких костных пластинок и перекладин (костных балок), перекрещивающихся между собой и образующих множество ячеек (рис. 9).

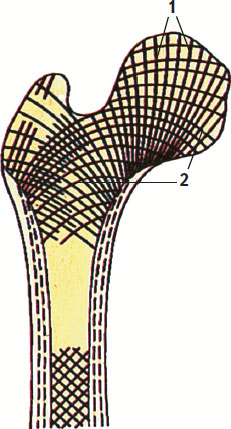

Рис. 9. Взаимоотношение компактного (1) и губчатого (2) веществ у проксимального и дистального эпифизов бедренной кости

В различных костях губчатое вещество имеет неодинаковое строение. Так, в шейке бедра губчатое вещество образовано связанными между собой циркулярными системами пластинок, которые подобно остеонам формируют переходящие одна в другую овальные или округлые пространства, заполненные красным костным мозгом. Такое губчатое вещество носит название трубчатого.

Направление перекладин (балок) совпадает с кривыми сжатия и растяжения, образуя конструкцию сводчатой арки. Такое расположение костных балок под углом друг к другу обеспечивает равномерную передачу давления или тяги мышц на кость (рис. 10).

Рис. 10. Расположение костных перекладин в губчатом веществе (по линиям сжатия и растяжения):

1 – линии сжатия (давления); 2 – линии растяжения

Губчатое вещество, расположенное между двумя пластинками компактного вещества в костях свода черепа, получило название промежуточного – диплоэ. В отличие от описанного выше, оно называется пластинчатым губчатым веществом и не формирует циркулярных трубчатых систем. Наружная пластинка этих костей свода черепа толстая, прочная, а внутренняя – тонкая, при травме легко ломается – стеклянная пластинка.

Механические свойства костей велики и разнообразны. Так, сопротивление свежей кости и чистой меди на растяжение одинаковы и в 9 раз выше, чем сопротивление свинца. Кость выдерживает сжатие 10 кг/мм2 (аналогично чугуну), в то время как кирпич – лишь 0,5 кг/мм2. А предел прочности ребер на излом достигает 110 кг/см2. Это связано с особенностями химического состава, структуры и архитектоники костей. Механические свойства кости в значительной мере зависят от структуры ее волокнистых элементов, которые имеют пять уровней организации.

1) Молекулярный – тропоколлаген, тропоэластин (микрофибриллярный структурный гликопротеид эластина).

2) Надмолекулярный – коллагеновые и эластиновые микрофибриллы, аморфнофиламенозное эластиновое волокно.

3) Фибриллярный – коллагеновые и эластиновые фибриллы.

4) Волоконный – коллагеновые, эластиновые и смешанные волокна.

5) Фибриллы и волокна имеют специальную форму, они ветвятся, объединяются между собой, создавая волоконный остов.

При этом большая часть волокон ориентирована вдоль возможного направления сил. В остеонах человека коллагеновые фибриллы ориентированы в четырех главных направлениях соответственно большим диагоналям куба.

Классификация костей

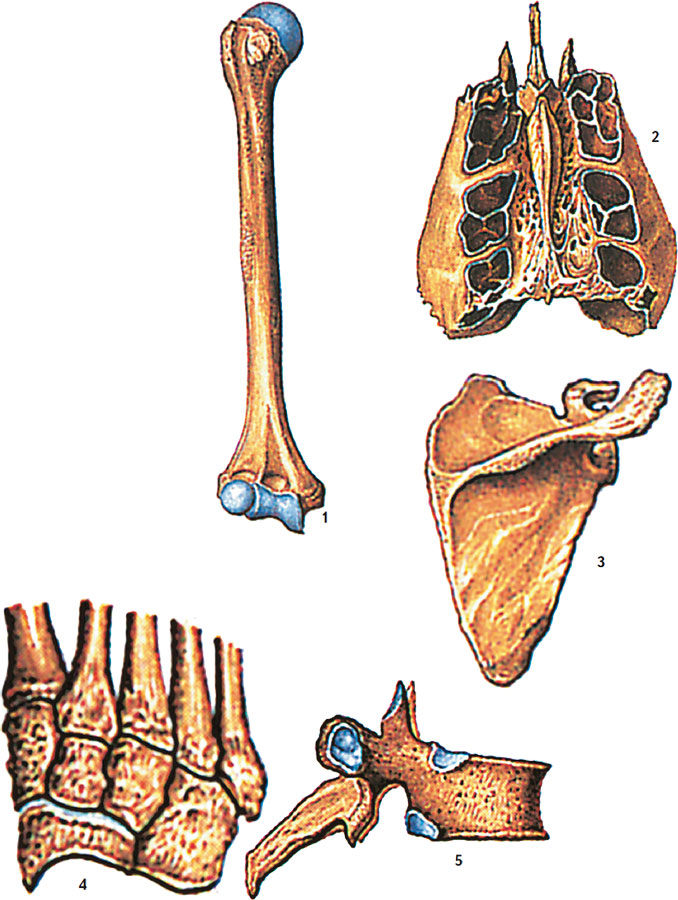

Кости отличаются друг от друга по форме, при этом их форма и выполняемая функция взаимосвязаны и взаимообусловлены. По форме выделяют трубчатые (длинные и короткие), короткие, плоские, ненормальные (смешанные) и воздухоносные кости (рис. 11).

Рис. 11. Различные виды костей:

1 – длинная (трубчатая) кость; 2 – воздухоносная кость (решетчатая кость); 3 – плоская кость; 4 – губчатые (короткие) кости; 5 – смешанная кость

ТРУБЧАТЫЕ КОСТИ

В трубчатой кости различают удлиненную среднюю часть – тело кости, или диафиз, обычно цилиндрической или близкой к трехгранной формы – и утолщенные концы – эпифизы. На эпифизах располагаются суставные поверхности, покрытые суставным хрящом, служащие для соединения с соседними костями. Участок кости, расположенный между диафизом и эпифизом, называется метафизом.

ГУБЧАТЫЕ КОСТИГубчатые (короткие) кости, как и эпифизы трубчатых костей, состоят из губчатого вещества, покрытого тонким слоем компактного вещества. К ним следует отнести кости, развивающиеся в сухожилиях, – сесамовидные кости (гороховидная, надколенник). Губчатые кости имеют форму неправильного куба или многогранника с закругленными углами и гранями. Такие кости располагаются в местах, где большая нагрузка сочетается с большой подвижностью.

ПЛОСКИЕ КОСТИПлоские кости участвуют в образовании полостей, поясов конечностей, выполняют функцию защиты (кости крыши черепа, грудина, ребра, тазовые кости). К их поверхности прикрепляются мышцы.

СМЕШАННЫЕ КОСТИСмешанные (ненормальные) кости имеют сложную форму. Они состоят из нескольких частей, различных по строению, очертанию и происхождению: например, позвонки, кости основания черепа. В таких костях присутствуют элементы губчатых, плоских и других костей.

ВОЗДУХОНОСНЫЕ КОСТИВоздухоносные кости имеют в своем теле полости, выстланные слизистой оболочкой и заполненные воздухом. Это, например, некоторые кости черепа: лобная, клиновидная, решетчатая, верхняя челюсть.

Внутри костей в костномозговых полостях и ячейках губчатого вещества, выстланных эндостом (слоем плоских остеогенных клеток, лежащих на тонкой соединительнотканной пластинке), находится костный мозг. Во внутриутробном периоде и у новорожденных во всех костномозговых полостях имеется красный костный мозг, он выполняет кроветворную и защитную функции. У взрослого человека красный костный мозг содержится только в ячейках губчатого вещества плоских костей (грудина, крылья подвздошных костей), в губчатых костях и эпифизах трубчатых костей. В костномозговых полостях диафизов находится желтый костный мозг.

Позвоночный столб

Позвоночный столб (позвоночник) связывает части тела, выполняет защитную и опорную функции для спинного мозга и выходящих из позвоночного канала корешков спинномозговых нервов. Верхний конец позвоночника поддерживает голову. Скелет верхних и нижних свободных конечностей прикрепляется к скелету туловища посредством поясов. Позвоночник передает тяжесть тела человека поясу нижних конечностей. Положение и форма позвоночника человека обусловливают возможность прямохождения.

Позвоночный столб выдерживает значительную часть тяжести человеческого тела. В строении позвонков четко выражена одна из важных закономерностей морфофизиологии костной системы: там, где при незначительном объеме необходимо обеспечить прочность конструкции, сохраняя ее легкость, образуется губчатое вещество. Строго определенное расположение перекладин губчатого костного вещества в соответствии с направлением сил сжатия и растяжения обеспечивает прочность позвонка. Кроме того, прочность позвоночного столба как целого зависит и от мощного связочного аппарата позвоночника. Будучи весьма прочным, позвоночный столб удивительно подвижен.

Позвоночник человека представляет собой длинный изогнутый столб, состоящий из ряда лежащих друг на друге позвонков. Наиболее типично следующее их количество:

7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 4 копчиковых. У новорожденного ребенка число отдельных позвонков 33 или 34. У взрослого человека позвонки нижнего отдела срастаются, образуя самостоятельные кости – крестец и копчик (рис. 12).

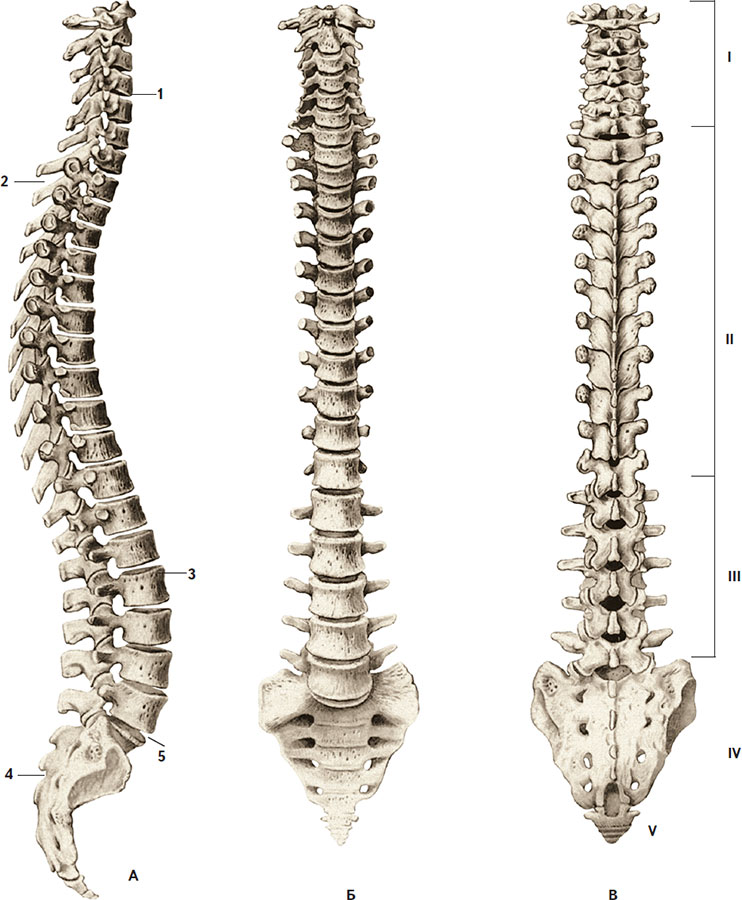

Рис. 12. Позвоночный столб:

А – вид сбоку; Б – вид спереди; В – вид сзади. Отделы: I – шейный; II – грудной; III – поясничный; IV – крестцовый; V – копчиковый; 1, 3 – шейный и поясничный лордозы; 2, 4 – грудной и крестцовый кифозы; 5 – мыс

Количество позвонков у различных людей может варьировать от 32 до 35, описано даже 37 позвонков. Вариации чаще всего касаются крестцовых и копчиковых позвонков.

Позвоночник человека имеет изгибы. Выпуклости позвоночного столба, обращенные вперед, называются лордозами, назад – кифозами. Шейный лордоз переходит в грудной кифоз, который, в свою очередь, сменяется поясничным лордозом, а затем крестцово-копчиковым кифозом. Функциональная роль изгибов очень велика. Благодаря им удары, толчки и сотрясения, передающиеся позвоночнику при различных движениях, падении, ослабляются, не достигают черепа и, главное, мозга. Кривизна отличает позвоночник человека от позвоночника животных и связана с вертикальным положением тела, прямохождением.

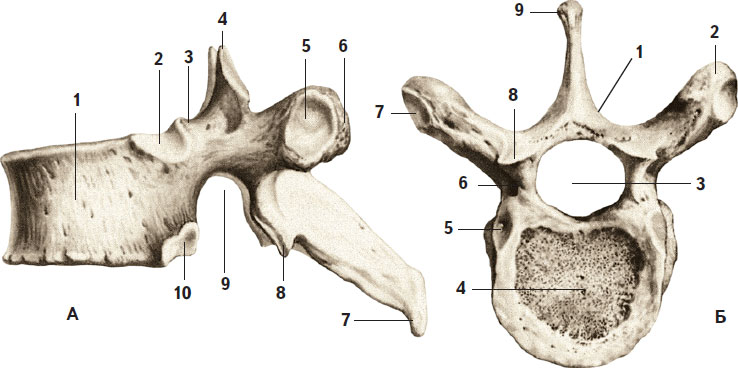

ПОЗВОНКИПозвонки разных отделов отличаются по форме и величине. Однако все они имеют ряд общих признаков (рис. 13, 14, 15).

Каждый позвонок состоит из расположенного спереди тела, сзади – дуги. Дуга и тело позвонка ограничивают широкое позвоночное отверстие.

Позвоночные отверстия всех позвонков накладываются друг на друга и образуют длинный позвоночный канал, в котором залегает спинной мозг, надежно защищенный стенками позвоночного канала. Между телами позвонков находятся межпозвоночные диски, построенные из волокнистого хряща.

От дуги позвонка отходят семь отростков. Назад направляется непарный остистый отросток. Вершины многих остистых отростков легко прощупываются у человека по средней линии вдоль спины. Во фронтальной плоскости справа и слева располагаются парные поперечные отростки. Вверх и вниз от дуги направлены парные верхние и нижние суставные отростки.

Основание суставных отростков ограничивает верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки. При соединении позвонков друг с другом нижняя вырезка вышележащего позвонка и верхняя вырезка нижележащего образуют справа и слева межпозвоночные отверстия, через которые проходят спинномозговые нервы и кровеносные сосуды.

Рис. 13. Строение грудного позвонка:

А – вид сбоку: 1 – тело позвонка; 2 – верхняя реберная ямка; 3 – верхняя позвоночная вырезка; 4 – верхний суставной отросток; 5 – поперечная реберная ямка; 6 – поперечный отросток; 7 – остистый отросток; 8 – нижний суставной отросток; 9 – нижняя позвоночная вырезка; 10 – нижняя реберная ямка; Б – вид сверху: 1 – дуга позвонка; 2 – поперечный отросток; 3 – позвоночное отверстие; 4 – тело позвонка; 5 – верхняя реберная ямка; 6 – ножка дуги позвонка; 7 – реберная ямка поперечного отростка; 8 – верхняя суставная поверхность; 9 – остистый отросток

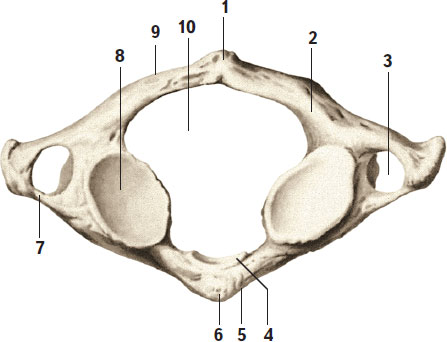

Рис. 14. Первый шейный позвонок, или атлант, вид сверху:

1 – задний бугорок; 2 – борозда позвоночной артерии; 3 – отверстие поперечного отростка; 4 – ямка зуба; 5 – передняя дуга; 6 – передний бугорок; 7 – поперечный отросток; 8 – верхняя суставная ямка; 9 – задняя дуга; 10 – позвоночное отверстие

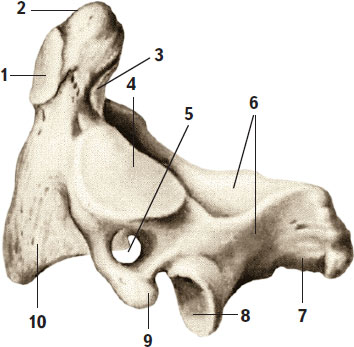

Рис. 15. Второй шейный позвонок, или осевой, вид сбоку:

1 – передняя суставная поверхность; 2 – зуб; 3 – задняя суставная поверхность; 4 – верхняя суставная поверхность; 5 – отверстие поперечного отростка; 6 – дуга позвонка; 7 – остистый отросток; 8 – нижний суставной отросток; 9 – поперечный отросток; 10 – тело позвонка

КРЕСТЕЦ

Пять крестцовых позвонков у взрослого человека, срастаясь, образуют крестец. Массивный крестец имеет треугольную форму. В нем выделяют направленное вверх основание, верхушку, обращенную вниз и вперед, переднюю тазовую поверхность и заднюю дорсальную поверхность. От основания крестца вверх отходят суставные отростки, которые сочленяются с нижними суставными отростками V поясничного позвонка. Передняя (тазовая) поверхность крестца вогнутая, в ней различают среднюю часть, образованную телами крестцовых позвонков, границы между которыми хорошо видны благодаря поперечным линиям. Два ряда круглых тазовых крестцовых отверстий (по четыре с каждой стороны) отделяют среднюю часть крестца от латеральных. Задняя поверхность крестца выпуклая, на ней расположены 5 продольных гребней, образовавшихся благодаря слиянию отростков крестцовых позвонков. Срединный гребень образован за счет слияния остистых отростков, правый и левый промежуточные – суставных, латеральные – поперечных отростков. Кнутри от латеральных гребней расположены 4 пары дорсальных крестцовых отверстий, сообщающихся с тазовыми отверстиями и крестцовым каналом, который является нижней частью позвоночного канала. На латеральных частях крестца находятся ушковидные поверхности для сочленения с тазовыми костями. На уровне ушковидных поверхностей сзади расположена крестцовая бугристость, к которой прикрепляются связки. Книзу крестец суживается, и его канал заканчивается крестцовой щелью. С каждой стороны щели находится крестцовый рог, являющийся рудиментом суставного отростка. В крестцовом канале проходят терминальная нить спинного мозга и корешки поясничных и крестцовых спинномозговых нервов. Через тазовые (передние) крестцовые отверстия проходят передние ветви, через задние крестцовые отверстия – задние ветви крестцовых нервов (рис. 16 А).