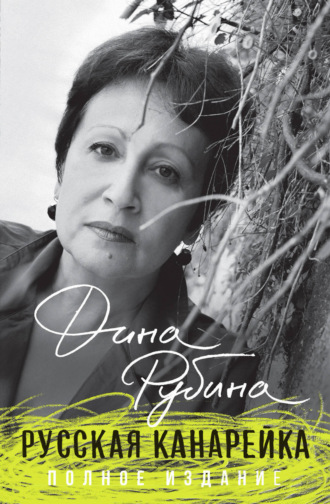

Полная версия

Русская канарейка

Первой – воспитательница в яслях:

– Вы проверьте ребенку слух, я окликаю ее, она не отзывается.

– Как не отзывается? Прекрасно отзывается!

– А я говорю вам, проверьте: в два года ребенок уже вовсю должен болтать, а она только какие-то слоги мычит.

– Ну и что? Это бывает – из-за короткой «уздечки».

Ни в чем не повинную «уздечку» под языком подрезали (орущая брыкливая Айя, вспотевший Илья и над ними – невозмутимая врачиха с тройным припевом: «Болтать будет – не остановите!»). И долго виноватый отец с зареванной дочерью заедали мороженым эту пустяковую операцию.

Затем бабушка:

– Знаешь, Илюша… Сегодня меня угораздило вазу разбить, ту, синюю, и прямо у нее за спиной. Грохот стоял, как у Ниагарского водопада. Она даже не обернулась…

Он подкрадывался к дочери (ужас ворошил мягкой лапой волосы на затылке, удав раздувался, заглатывая и переваривая его надежду, любовь и боль) и негромко звал:

– Айя! – И она оборачивалась! С этим своим слегка удивленным и в любую минуту готовым улыбнуться драгоценным остреньким личиком. Он хватал ее на руки и ритмично подбрасывал, отвлекая ее, приговаривая: – Ай-я! Ай-я! Ай-я!

В конце концов сдался.

И Разумович отыскал какого-то дорогого, особенного специалиста-сурдолога:

– Медицина должна быть самой лучшей, то есть самой дорогой, конеццитаты!

Сурдолог по фамилии Рачковский принимал не где-нибудь, а в совминовской больнице на улице Джамбула. И летним днем, все на том же девятом троллейбусе, в котором сейчас витали, мирно сливаясь и просвечивая сквозь кресла и кабину водителя, призраки двух безумных старушек его детства, Илья повез двухлетнюю Айю на консультацию. Оставшиеся до встречи двадцать минут отец с дочерью с пользой провели в прекрасном ухоженном парке больницы: посидели в беседке, видели двух воробьев, подравшихся из-за чего-то микроскопического, и чуть не поймали крупную глупую капустницу, доверчиво сложившую крылышки на косяке беседки.

Потом поднялись в лифте и разыскали нужный кабинет.

Далее, как это случалось в зловещие моменты судьбы, Илья окаменел, закуклился и просидел так всю проверку, до объявления приговора. Когда наконец дочь вернулась к его коленям и встала меж ними, опираясь ладонями и подпрыгивая, до сведения отца был доведен диагноз:

– Несиндромальная нейросенсорная тугоухость, левое ухо второй степени, правое – третьей.

Несколько невыносимых мгновений они с доктором молчали.

– Что это значит? – тяжело дыша, спросил Илья. – Господи, что, что это значит?! Скажите нормальными словами!

Доктор Рачковский (внешне он поразительно соответствовал своей фамилии: маленький, скособоченный то ли детским полиомиелитом, то ли другой какой болезнью, но с неожиданно быстрыми, как у прибрежного рачка, ухватками) посмотрел на него выпуклыми глазами и мягко проговорил:

– Успокойтесь, мой дорогой. Я… понимаю ваше смятение и вашу боль. Вы будете очень медленно привыкать к этому обстоятельству вашей – и ее, конечно, – жизни.

Он улыбнулся девочке и подмигнул ей, протягивая плюшевого зайца, чья засаленная потертость свидетельствовала о выслуге лет в этом кабинете. Айя скосила глаза на отца и от зайца отказалась, энергично помотав головой.

– По шкале нейросенсорной тугоухости четвертая степень – это уже глухонемые, – продолжал Рачковский. – Но она – не немая. Отнюдь. Со временем она наденет слуховой аппарат и, возможно, с помощью логопеда и вашей непременной помощью будет прилично говорить.

– Ай-я-а… – мучительно выдохнул Илья.

И девочка мгновенно обернулась к отцу со своей милой улыбкой.

– Да-да, – согласился доктор. – Во-первых, она слышит вас руками – ведь она все время льнет к вам, все время нуждается в тактильном контакте, не правда ли? Во-вторых, у вас очень низкий и внятный голос, бас. Понимаете, от звука воздух вибрирует, и эту вибрацию девочка ощущает и идентифицирует на подсознательном уровне. В-третьих, у вас отличная артикуляция, вы четко лепите губами согласные, не проглатываете слоги, договариваете слово полностью, а она, умница, уже явно определяет слово по губам. Так что вы, извините меня, просто идеальный отец глухого ребенка. Ведь такие, как она, очень наблюдательны и чутки; как правило, они отличные аналитики и незаурядные имитаторы. Короче, они приспосабливаются к этому миру своими средствами. Вы меня понимаете? Вы меня слышите? – мягко повторил он, заглядывая Илье в лицо. Тот поднял голову.

– А… может она слышать пение канарейки? – спросил он.

– Вряд ли, – ответил доктор, явно озадаченный вопросом. – Как бы это вам объяснить получше… Она скорее услышит Шаляпина, чем Лемешева. Кроме того, очень высокие звуки могут вызвать неприятное давление в барабанных перепонках, бывает, что кровь начинает волнами приливать к вискам. Но, скорее всего, высокий звук просто до нее не доходит – слишком слабы вибрации…

– Погодите, – остановил он Илью, когда тот поднялся и, как оглушенная рыба, с дочерью на руках стал пробираться между кушеткой и креслами к двери. – Вот я пишу вам телефон великого логопеда. Ольга Романовна Гельфанд. Она чудеса творит, на нее молиться надо, как на икону. Да постойте же! Послушайте!

Он высвободился из кресла, бочком подскочил к Илье, обнявшему дочь, совсем крошечную на его руках, и, быстро опустив тому в карман пиджака записку с важным телефоном, придержал его локоть – выше просто не доставал.

– Главное, вот что, – серьезно проговорил доктор, глядя в глаза Ильи огромными сквозь очки выпуклыми глазами. – Относиться к ней как к ущербному или как к нормальному человеку – ваш и только ваш выбор. – И суховато добавил: – Впрочем, в дальнейшем ее можно будет определить в специальное учебное заведение с пониженными, щадящими требова… – Ни за что! – оборвал Илья.

– Но вы должны отдавать себе отчет, что здоровые дети жестоки и почти всегда…

– Спасибо, мы вас поняли.

Врач помолчал еще мгновение, не опуская руки и внимательно изучая этих двоих, словно должен был выдать справку о некоем особом родственном сходстве. Затем кивнул с явно удовлетворенным видом и буднично произнес:

– Удачи!

* * *Она и в самом деле не слышала пения кенарей, но понимала его, так как любила прятаться и играть в исповедальне. По сути дела, эта темная утроба – душная, с клубком сложных запахов – была первой терра инкогнита, куда Айя сбежала, сильно напугав отца и бабушку, когда целых полчаса они искали ее, трехлетнюю, по всему дому, во дворе и даже в сарае.

Ее манила таинственная населенность пахучей пещеры. Отец переоборудовал исповедальню в обучающий шкаф, с отсеками для одиночных клеточек, с вмонтированными динамиками для прокручивания фонограммы. Там трепетала живая, очень чуткая пленная жизнь, – жизнь обреченных на пение желто-зеленых птичек. В то время Айя не отдавала себе отчета в ощущениях, не понимала, насколько отличается от других детей, но чувствовала смутную связь с крошечными пленниками. Правда, каждого из них в конце концов папа извлекал из клетки, и, радостно трепеща радужным веерком распахнутых крыльев, они летали по комнате.

Отцовских канареек, их мельтешливое присутствие в доме она с рождения принимала как данность. Позже научилась понимать их пение (Илья давал ей послушать кенарей в наушниках – звук в них пробивался слабо, зато явственно проникал прямо в ухо).

В свое время Илья переоборудовал подвал в канареечный заповедник. Там содержались молодые самцы, которым на рассвете и в сумерках, когда сонные птицы лучше усваивают песню, он ставил обучающую фонограмму.

В исповедальне же содержались отменные солисты, «за которыми глаз да глаз!» – их Илья муштровал особо, готовил к конкурсам и относился к ним с поистине родительской тревогой. Например, там отбывал срок дерзкий молодой кенарек с черным хохолком и железным клювом, раздалбливающим все, до чего удавалось дотянуться.

– Назовем его «Дикий Крушитель», а? Смотри, это настоящий панк. У него и хохолок, как ирокез. И он всегда смотрит мне прямо в глаза…

Со временем Илья привык, что дочь часто прячется в исповедальне, и не волновался: в задней стенке там были просверлены отверстия для воздуха. К тому же, в отличие от бабушки Зинаиды Константиновны, требовавшей, чтобы Айя всегда была на виду и ни минуты не оставалась без дела («можно лепить из пластилина! можно рисовать! можно складывать конструктор!»), Илья, отлично помня себя в детстве, никогда не мешал дочери уединяться, никогда ее не теребил, не торопил, лишь исподволь послеживал за странноватыми, рассеянными, не всегда объяснимыми обычной бытовой логикой ее перемещениями по дому.

– Ее нужно развивать! – исступленно повторяла бабушка, стуча твердым указательным пальцем по столу, будто ставя точки под приказами. – Она отстраненная от жизни, непрочная, задумчивая, замедленная… Надо ее развивать!

– Она прекрасно развита! – парировал отец.

Случайным доказательством этого на первый взгляд самоуверенного утверждения оказались шахматы, которым Илья вовсе не собирался Айю учить. Просто по воскресеньям он играл в шахматы с Разумовичем – шахматистом тот был сносным, и этими ритуальными воскресными турнирами Илья пытался несколько смягчить запрет в доме на флейту. (Дело уже не в канарейках; в конце концов, занималась же Гуля на веранде – под сурдинку, конечно, и птенцы в подвале вряд ли могли ее услышать, но скрипочка все же звучала.) Нет, сейчас он опасался, что высокие звуки любого инструмента спровоцируют у ребенка головную боль.

Пятилетняя Айя уже неплохо говорила, и за это низкий поклон великой Ольге Романовне Гельфанд, уютнейшей толстухе с отменным чувством юмора и басом погуще, чем у Ильи.

Дважды в неделю вечерами они ездили к ней домой, на улицу Патрислумумбы. Типичный для Алма-Аты двухэтажный домик в любую погоду приветливо желтел в глубине двора, буйно заросшего скумпией. Поднявшись на второй этаж (площадка была с вечно вывернутой лампочкой), в темноте они нащупывали на косяке пухлой дерматиновой двери кнопку звонка, такого же басовитого, как хозяйка.

И вот уже издалека топали энергичные слоновьи ноги, и плита желтого электрического света увесисто падала из открытой двери, а бас-контрабас Ольги Романовны выпевал какую-нибудь новую смешнючую заковыристую скороговорку, сначала ме-е-едленно, потом все быстрее, наконец прокручивая ее перед изумленными и очарованными гостями мелькающим карусельным колесом. И занятия начинались.

Уже через полгода девочка говорила, забавно копируя манеру отца, повторяя за ним целые фразы хрипловатым, картавым, затрудненно пропевающим гласные голосом. Конечно, по сравнению со звонким чириканьем дворовых детей ее возраста это выглядело достижением более чем скромным. Но она все понимала по губам, с сосредоточенным вниманием вглядываясь в лица и отвечая с небольшим опозданием, будто обдумывая заданный вопрос.

Всем, кроме отца и Ольги Романовны, да еще Рачковского, у которого они появлялись раз в три месяца, ее развитие казалось замедленным.

Во время шахматных вечеров Разумович – для опоры больной спине – усаживался в старое кресло с высокой спинкой, обитой потертым велюром.

Илья помещался напротив, оседлав низкий табурет перед журнальным столиком с клетчатой деревянной доской, уставленной фигурами.

Обеими ногами встав на перекладину табурета, Айя привычно обнимала отца за шею и приникала грудью, животом, щекой к его широкой сутуловатой спине (так герои сказок, припав к земле, выуживают из ее глубин топот коня под долгожданным всадником). Время от времени она выглядывала, выпятив остренький подбородок, и обозревала поле боя. Так она могла стоять очень долго, до конца партии, до очередной ничьей… Что извлекала она из отцовой спины, какие могучие соки любви перетекали в ее худенькое существо, питая и успокаивая его? Может, задумчивые отцовы помыкивания в ответ на карканье Разумовича: «Ах, ты так?! Тогда мы пошли ферзем, конеццитаты!» – являлись неким важным витамином, связующим ее сознание с окружающим миром?

Бабушка, недовольная «этой кретинской неподвижностью», то и дело пыталась оторвать малышку от отцовой спины и услать куда-нибудь: в кухню за орехами, в свою комнату – за швейной шкатулкой:

«Ребенок должен двигаться!» Айя не реагировала на призывы и окрики, бабушка сердилась и обзывала ее «древесным грибком» и «липучкой», возмущенно добавляя, что если в таком возрасте ребенок смеет не слушаться взрослых, то она не ручается за будущее.

Однажды, проследив за рукой отца, нерешительно витающей над шахматным полем, Айя заговорщицки проговорила ему в ухо:

– Жейтва пешхи?

Возникла пауза. Разумович поднял голову с выражением лица скорее испуганным, чем изумленным.

Три глубокие параллельные волны на его широком лбу (на них всегда хотелось поместить кораблик) взлетели к слабо оперенной пустоши черепа, гладко выбритый подбородок провис, обнажив слишком ровную гряду нижнего протеза. Глядя на Илью поверх очков, он спросил вполголоса:

– Я не ослышался?

– Нет, – отозвался тот, не шевелясь над доской, продолжая как бы обдумывать ход, хотя сердце его так неистово заколотилось, что он испугался, не ощутит ли дочь этот бешеный топот. Не оборачиваясь, словно боясь расплескать драгоценный груз на своей спине, он ровно спросил: – Ты считаешь, жертвовать пешку, моя птичка?

– Та, – отозвалась она, не отнимая щеки. – Я так и поступлю.

Этот день стал счастливейшим в его жизни.

Илья разом смел все мысленные преграды, которые так или иначе возводила его робость, страх за психику ребенка (не утомить, не нагрузить!) и страх за собственную психику, которая не вынесла бы жесточайшего удара, если б выяснилось, что глухота дочери лишь сопровождает другие тягости, коим он сопротивлялся давать название.

Сейчас он уже знал, что ясный взгляд ее внимательных глаз и обостренная чуткость мысли – не мираж, не фантазия, не упования его родительского сердца, а реальность. Да: ее надо развивать, но развивать лишь уверенность в себе, физическую приспособляемость к миру, бесстрашие перед ним. Ее надо развивать, да: чтобы она стала лучше всех, умнее всех, талантливее всех! Его дочь еще задаст всем вам жару!

Буквально за два вечера он заставил ее читать вслух, ревущим басом трижды повторяя сочленения слогов. Выяснилось, что глазами она уже давно читает. А он-то, идиот, думал, что она просто рассматривает картинки в книжках, которые читал ей на ночь! Теперь он заставлял ее читать вслух по нескольку страниц, сердился, если она отлынивала, дважды они ссорились, что напомнило ему их с бабушкой прежние отношения. Зато чтение вслух невероятно подвинуло ее речевой аппарат, даже Ольга Романовна была изумлена, когда, вернувшись из Кисловодска, обнаружила, что Айя свободно выговаривает почти все буквы.

В тот же период, вопреки бабушкиным сомнениям, Илья определил дочь на занятия гимнастикой и фигурным катанием.

Проходили они в центре города, на стадионе «Динамо». И раза три в неделю, отпросившись в редакции, он забирал Айю из дома и вез на встречу с тренером Виолой Кондратьевной. Молодая, крупная, резкая в движениях, буйно кудрявая настолько, что ее хотелось называть Васькой Буслаевым, с широкими мужскими ладонями, которыми она отбивала – как отрубала – в воздухе музыкальные доли ритма, – была грубоватая Виола невероятно добра и терпелива.

В первую встречу, когда Илья сразу честно предупредил о некоторой особенности дочки, она замешкалась с ответом, явно озадаченная. Наконец, сказала, прямо глядя ему в глаза, сдувая со лба спирали непослушных кудрей:

– Боюсь, ничего не выйдет… ведь она не услышит музыки.

– Вот за это вы не беспокойтесь! – категорично возразил он. Со своей природной деликатностью, с пресловутым бабушкиным воспитанием, он становился нетерпим, если кто-то сомневался в способностях его дочери. Виола Кондратьевна еще пыталась что-то возразить, машинально запихивая былинные русые кудри под шапочку; тогда в тихой ярости он спросил: – А если я заплачу вам в два раза больше?

Она вспыхнула и резко ответила:

– Вы не поняли: я не торгуюсь!

– Я тоже!

Она опустила взгляд на девочку: та с кротким и пытливым вниманием переводила глаза с отца на прекрасную тетеньку. Виола Кондратьевна вздохнула и сказала:

– Ну хорошо. Давайте попробуем. Занятия начнутся пятого, в понедельник.

И занятия начались, и уже очень скоро Виола Кондратьевна ставила Айю всем в пример – а чего там особо хвалить, когда все так просто: ритм музыки прокатывает волнами по всему телу, и нормальному человеку чувствовать его совсем не сложно!

Конькобежную премудрость девочка осваивала с какой-то упоительной легкостью. Казалось, ей легче выделывать на льду все эти «флипы», «змейки» и «елочки», все эти «крюки» и «выкрюки», чем, захлебываясь впечатлениями, вечером рассказывать о них бабушке (та требовала подробных объяснений, будто и не обращая внимания на спотыкливую, врастяжку, речь девочки: волнуясь или сердясь, та начинала выпевать гласные).

– Так, «ласточка» – это понятно. А «пистолетик»? Это как? – настаивала бабушка. – Нет, не показывай, а расскажи.

– Ну-у… простая вещь: ты са-адишься… одну ногу вы-итянула… и кру-у… кру-у…

– Хватит! Она устала! – обрывал Илья.

– Нет, пусть доскажет! Мне интересно. Я присела, вытянула ногу – и что?

– И крутишься!!!

– Не кричи. Не «крутишься», а «вра-ща-ешь-ся».

Повтори.

– Вра-а… вра-аст… раст… шаюсь…

Летом фигурное катание заменялось гимнастикой.

И в этом заключались свои волнения: на маленькую Айю не смогли подобрать в магазине спортивную одежду. Пришлось бабушке сшить ей гимнастический купальник из простой ярко-голубой футболки, прихватив ее внизу и разрезав на плече – так было удобно влезать двумя ногами через горловину. (Свитера и майки всю жизнь выбирались по широкой горловине, потому что самое страшное на свете – продевать в отверстие голову: застрянешь, и тогда всё: законопаченное безглазье.)

Младшие дети плескались в лягушатнике – в большой бассейн ребятню не пускали, там осадисто бултыхались пожилые бегемотихи из группы здоровья (жуть совместного мытья в душевой после занятий: скользкие барханы задов и грудей пожилых дряблых теток отвращали ее не на шутку, так что по возвращении домой первым делом она приникала к стеклу книжной полки в папиной комнате, за которым, с сияющим бликом на скрипке, с победно поднятым смычком, матово светилась улыбчивая мама, снятая кем-то из однокурсников на выпускном экзамене.

(– А ты тоже сидел в зале, папа?

– Да.

– И смотрел на маму?

– Да.

– Это тебе она улыбается?

– Да, Айя. И тебе тоже.)

…Но главным, конечно, были зима, каток, высоченные – под небо – стадионные прожектора (катались по вечерам) и никогда не ругавшая даже последних неумех Виола Кондратьевна, красавица-раскрасавица наша кудрявая.

Щекотной лаской то лба, то щеки, то носа касались шалые снежинки; на погруженных в мутную темень трибунах (несмотря на желтые луны прожекторов, света не хватало) сидели нахохленные мамы, среди них терпеливо и гордо возвышалась сутуловатая башня: папа. Айя среди остальных малышей каталась в центре поля (по кругу носились оголтелые бегуны на коньках) и все время косилась в сторону отца – видит ли он, как она сделала «риттбергер», а потом сразу «аксель» и почти без перехода снова «риттбергер»? Видел ли, как чисто проделала вращение на двух коньках?

И главное, видит ли, как одобрительно потряхивает Виола Кондратьевна головой и обоими кулаками – «Мо-ло-дец!»?

Взрослые девочки лет восьми-десяти катались в «настоящих фигурных» костюмах – синих, малиновых, желтых, с короткими пышными юбочками, отделанными каждая на свой лад, чаще всего искусственным мехом. А уж длинная молния на спине, изгибавшаяся на пояснице серебристой змеей, – вот где настоящий спортивный шик! Ничего-ничего, говорил папа, вот мы чуток подрастем… Пока же Айя каталась в рубчатых в резинку рейтузах и свитере, зато в настоящей конькобежной шапочке – маминой, синей, с желтой полосой.

Однажды во время занятий на верхних ярусах стадиона установили пушки, поставили по два солдатика у каждой, и те стреляли, взрывая и взлохмачивая воздух, поднимая тугую волну, обдающую тело горячим ахом. Девочки визжали и ладошками закрывали уши, а Айя совсем не боялась: было очень весело. Пахло дымом и порохом, прямо над головами вырастали и раскачивались, как кобры на хвостах, страшные и великолепные струи фонтанов, кусты и деревья, пышные крапчатые звезды, которые, вскипая радужной пеной, быстро осыпались и стекали по черному глянцу неба ужасными оскалами чьих-то фантастических морд. И после каждого залпа на лед катка сыпались покрышки от ракет, похожие на огромную кожуру от арахиса. И дети бросались их подбирать.

После холодного воздуха катка – в духоту раздевалки, где сперто пахнет мокрой от снега одеждой и взмыленными после тренировки хоккеистами. Потом долгое возвращение с папой домой: сначала несколько кварталов пешком, до остановки автобуса, затем нудная тряска в тускло освещенном и набитом людьми салоне (вечернее послерабочее время), с одними и теми же пассажирами: например, с теткой-бегемотихой из группы здоровья. Она в нежно-сиреневом пальто и таком же берете, с сиреневой улыбкой на приторных губах. Ставит Айю между колен, «чтобы не затоптали» (папа очень доволен и как-то льстиво ее благодарит).

Тетка своими толстыми жабьими губами всегда спрашивает одно и то же: как тебя зовут, сколько тебе лет, слушаешься ли ты маму, ну и прочие глупости. У девочки же перед глазами огромный вислый теткин живот в мыльной пене, поэтому она старается не прислоняться – и скорей бы домой, к маме за стеклом книжной полки, где насмешливо сияют чуть прищуренные глаза над скрипичной декой.

– Она тебе улыбается, папа? – И тебе, Айя.

А еще через год, преодолев внутренний запрет на милые воспоминания, Илья впервые повез дочь на Медео, и с этим овально-медовым, леденцовым, дух захватывающим словом в их жизни появилась ликующая тайна двух заговорщиков: счастливые острова воскресных дней, куда они не допустили бы никого: ни бабушку, ни Разумовича, ни даже славную Виолу Кондратьевну.

* * *Для рядовой публики каток был открыт по воскресеньям с самого утра.

И словно для того, чтоб прозрачная свежесть воздуха, снежные пики гор и цветная мельтешня лыжных шапочек и курток казались еще большим праздником, добираться туда – по вечному условию сказочных сюжетов – было делом утомительным и долгим: от дома до улицы Абая-Ленина, с дальнейшей пересадкой на автобус номер шесть. Или до Центрального стадиона, а там, выстояв очередь вдоль металлических турникетов, с боем ворваться в один из автобусов, одолев толпу себе подобных. Автобусы шли всегда переполненные, зато без единой остановки – прямо на Медео.

А там уже начиналось счастье!

Высоченные заснеженные пики Алатау едва тронуты карамельно-розовым светом раннего утра, так что темно-зеленые ели на склонах и в мохнатых складках ущелий кажутся совсем черными. И ты в яркой толпе (и все какие-то веселые, энергичные) идешь, да чуть ли не бежишь – по лестнице вверх, к громадному катку, а там уже музыка ритмично колеблет и вихрит воздух над слепящей плоскостью льда, где хаотично или по кругу катается разношерстная публика.

Вдоль кромки катка они доходили до первой же лестницы на трибуны и устраивались на деревянной лавке. Илья быстро, ловко, чуть ли не «наизусть» шнуровал ботинки на ногах дочери – ботиночки недешевые, из того сорта вещей, которые бабушка именовала «безумием»: высокие белые, из натуральной кожи, с мехом внутри (ничего, что они тяжелее, чем из искусственной, сказал знакомый продавец, зато на ноге сидят, как лайковые перчатки, – сами пощупайте!). Да и коньки были отменные: лезвия – с зубцами на носках, чтоб фигуры накручивать.

Теперь куртки долой – и на лед. Накручивать фигуры.

Выезжали вдвоем, держась за руки: Айя поначалу слегка терялась на безбрежном ледовом поле, трудно же без привычки: людей много, есть наглецы, что носятся как оглашенные, на беговых коньках с длинными лезвиями, а ими запросто ногу можно пропороть, да и бегут в два раза быстрее, так и чуешь спиной резкие хищные штрихи.

Едет вся цветастая цыганская толпа против часовой стрелки, но есть и такие, кто прет всем наперекор, вроде заядлого старика в трусах, с большим голым пузом наружу, от которого все шарахаются, а ему хоть бы хны: едет-посмеивается, пузо почесывает – жарко ему… В центре вообще броуновское движение – люди роятся, как мухи над сахаром; так с верхних трибун все и выглядит.

Позже, приучая себя к ее самостоятельности, превозмогая тревогу и ежеминутный порыв вскочить и бежать за ней на лед, Илья оставался сидеть на лавке, постоянно держа дочь напряженным взглядом, так что к концу катания глаза утомлялись и закрывались сами собой.