Полная версия

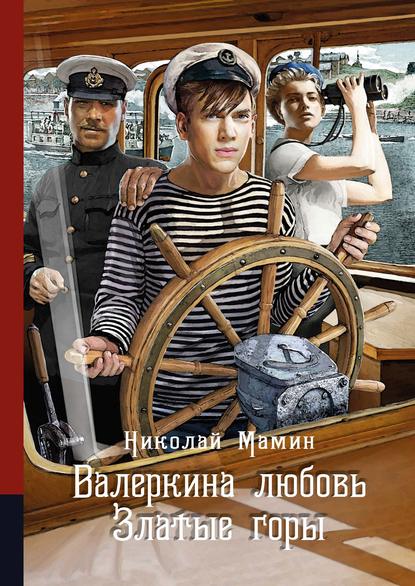

Крохальский серпантин. Законы совместного плавания

– Значит, я жду у ворот в машине и отвезу, вас домой, – осмелев, говорю я, и Шура, продолжая втыкать змеиные головки штепселей под отваливающиеся медали крышек, молча кивает. Знакомство состоялось уже не только на проводе, и она даже заметила, что у меня курчавые волосы. Это совсем неплохо.

Столкнувшись в дверях с другой девушкой, вероятно, сменщицей Шуры, я бегу к машине, а радио на крыше районного дома культуры поет залихватски, лукаво-веселым тенором на всю страну:

Капитан, капитан, улыбнитесь.Ведь улыбка – это флаг корабля…Удивительные песни иногда сочинялись в моей молодости, словно все сложные вопросы бытия уже навечно разрешены и жить можно ни о чем не грустя и даже не заглядывая в завтра. И как мы им верили, этим нарядным и чаще всего по-настоящему музыкальным, даже талантливым песенкам!..

Но тогда мне было даже не до этих песен.

Ну вот и посудите, как же я теперь, четверть века спустя после той июньской ночи, в обычном скором поезде на плацкартном месте смогу поехать в ставшую каменной многоэтажную Чапею? А ну, как чудом уцелели те три сосенки и сама телефонная станция под ними? Как же больно ушибется об них сердце!

И где теперь та снулая речка Лежма, вдоль которой мы впервые ехали с Шурой на моём видавшем виды «старом Захаре»? Где серый бетонный форт первой ТЭЦ, самая крупная постройка тех лёт в деревянном поселке нефтяников, геологов, шоферов?

Ночь была лунной и торжественной, словно оттиснутой на зеленом серебре к какому-то знаменательному юбилею. Она была такой тихой, что даже Большая Медведица, уже сползшая хвостом по небосклону, отражалась в спокойном плесе, и отработавший тэцовский пар вздыхал шепотом.

Шура сидела молча, да и ехали мы, собственно, не больше пяти-шести минут, и только под конец, у самого дома, она сказала негромко и по-детски восхищённо:

– А вы здорово ездите!

– Но не лучше, чем вы поете, – сразу, хотя и не ахти гладко, нашелся я.

Шура только насмешливо поморщилась и пренебрежительно махнула тонкой рукой.

– А! Бросьте!..

Но я уже решил, что на эту тему она должна разговориться.

– А вы мне не скажете, кто написал слова к тому романсу, который вы исполняли? – сразу же взяв тон глубокомысленного любителя пения, спросил я.

– Никто. Романс безымянный, – вздохнув, сказала Шура и вдруг рассмеялась, а я, вспомнив свое первое представление ей по телефону, засмеялся тоже. Но тема требовала не только смешков.

– Не может быть, – сказал я как только мог солидно, – покопаться – и обнаружится либо Пушкин, либо Лермонтов. Слова-то какие!

– Нет, именно слова так себе, но чувства много… – задумчиво не согласилась Шура и просительно тронула мой локоть: – Остановитесь, пожалуйста. Мы приехали.

Милые годы! Я тогда совершенно искренне полагал, что с девушками при первом знакомстве надо говорить только о вещах значительных и умных.

Мы простились за руку, и сердце подсказало мне, что не надо выходить из кабины, чтобы сразу не отпугнуть Шуру. Я тут же лихо развернулся, чуть не засадив передок в канаву, и поехал обратно к ярко освещенной зоне нефтеперегонного завода, дышавшего в ночь тяжелым запахом мазута.

Но для меня в ту ночь и самый тяжелый мазут, казалось, припахивал то ли резедой, то ли левкоем, и я, даже не проверив правильность налива, расписался в накладной.

Снова в свете фар разматывался серый рулон шоссе и по нему, обезумев, скакали плюшевые зайцы, а я тормозил перед каждым.

Рассвет застал меня уже за Кобысью, и тоненькая березка зеленым облачком повисла над одним из бесчисленных тянигусов[1], и это тоже было похоже на веселое чудо – деревцо росло в воздухе, как бы без ствола, на честном слове.

Вот так он и начался в моей жизни тот незабываемый третий квартал тридцать седьмого года, навсегда сросшийся в памяти с телефонисткой Шурой Король и тяжеловозником Сашкой Кайрановым.

На Веселом уже доцветала черемуха. Густой клейковатый настой ее запаха бесстрашно перебарывал все едкие гаражные примеси, и даже бензиновый перегар был бессилен в единоборстве с облаками мелких белых цветиков, пеной заливавших окрестности гаражного двора и все его почерневшие, проавтоленные заборы.

Кукушки в сосняке на ближней горе, не пугаясь вечного грохота обкаточных стендов и воплей электросигналов, по капле роняли мелкое серебро своих тоскующих вскриков, и казалось, сама тайга, как старинные дедовские часы, отсчитывала и отсчитывает нам время.

Биллаж сдержал слово – полный практический курс тарирования жеклеров и пружин реле, а также переборки пластин аккумуляторов для начала преподал он Сашке, а заодно и мне, понявшему, что возле их содружества можно подучиться.

Всеми своими книгами и учебниками по автоделу и электрике он разрешил нам пользоваться совершенно свободно. Если за его смену попадался какой-нибудь особо интересный или кляузно-головоломный ремонтик, а Сашка не был в рейсе, то старик обязательно посылал за ним в барак кого-нибудь из гаражных слесарей своей смены. Сашка приживался у нас неприхотливо и споро, как выкопанный весной калиновый куст на новом черноземе. Все в бараке как-то очень быстро привыкли не горлопанить, если Сашка сидел за столом над справочником Шютте или комплектами «Автомобиля», своими вечными спутниками даже в рейсе. Он явно нас облагораживал и тянул за собой, а меня ответно все больше тянуло к этому молчаливому человеку с лицом и руками интеллигента и совсем незаурядной шоферской хваткой и выносливостью.

Но большой мир жил вовсе не по нашим кукушкиным часам. Где-то в далекой Испании уже во всю полыхал франкистский мятеж, Чкалов с Байдуковым и Беляковым рекордно быстро перелетели через полюс в Америку. Все конструкторские бюро мира, в том числе и наши, были заняты разработкой новых марок танков и истребителей, а мы возили свою нефть, бензин и солярку, а обратными рейсами, чтобы не гонять машины порожнем, везли овес, цемент, бочки с автолом и треской и железные барабаны каустической соды. Под эти неприхотливые грузы без экспедиторов Петропавловский приказал набить специальную обрешетку вокруг Цистерн, и наши «старые Захары» так раздались вширь, что при разъезде со встречными машинами зевать не приходилось. Так оно и шло, день за днем: рейс, пересмена, отдых и опять рейс.

…Я проснулся от тугого звонкого удара по земле чем-то металлическим и полым, отголосок которого еще протяжно гудел в утреннем воздухе. Пока я спускал босые ноги с койки, кто-то сбросил цистерну.

Койки Кайранова и Яхонтова были уже застланы, подушки взбиты и положены совершенно одинаково: пышным белым ромбом.

Я, как был, в трусах и майке, выскочил во двор. Солнце, тусклое от лесного пала, только на одну треть всплыло над коньком гаражной крыши. Оно было блеклого цвета отожженной латуни, и глаза легко выносили его розоватый блеск.

Возле оголенной яхонтовской машины, без цистерны, напоминавшей огромного муравья с наполовину оторванным туловищем, роился народ. В толпе мелькали сдвинутая козырьком назад кепка Бйллажа и Володькин строгий кожаный шлем. Сашка Кайранов стоял одной ногой на подножке, держа другую на педали газа, а руки – на баранке руля.

– Раймойд Фердинандович, к которому? – кричал он, покрывая звонким голосом ворчанье мотора, и на лице его было выражение самого беспечного наслаждения жизнью, трудом, поднимающимся солнцем.

И что ему так понадобился этот тяжеловоз? Ну пусть полуторная, пусть даже двойная ставка, но, в случае дождя или гололеди, один Крохальский подъем выпьет литры крови, а то и загремишь длинным хвостом вперед, под обрыв. Но Сашка, продолжая счастливо улыбаться, спячивал оголенную машину задом вслед за механиком, а Биллаж своей легкой походкой мальчишки уже спешил в дальний угол двора, где, уперев свои железные дышла в землю, стояли автоприцепы. Механик все так же вприпрыжку обошел их короткий ряд, поколотил гаечным ключом каждый по оси, по скатам и велел Сашке ехать к крайнему слева.

– На этом шесть повезешь, – сказал он уверенно, когда Сашка подъехал к облюбованному им прицепу.

– Десять, Фердинандович, и ни грамма меньше! – весело отрубил Сашка, и Биллаж погрозил ему ключом.

– Молчи, мишигенер копф!

Мы не сразу поняли, что речь идет о тоннах и что это тускло-солнечное утро для нашей колонны станет историческим. Ведь возили тогда на ЗИСах от силы три тонны в кузове и пять на прицепе.

Потом слесари и все добровольцы-болельщики, в том числе и мы с Петей Ельцом, на руках поднесли к машине переднюю «подушку» с железными рогами стоек и стали крепить ее на платформе, уже настланной плотниками поверх ланжеронов. Биллаж и Сашка, подняв капот над мотором, о чем-то вполголоса препирались, гоняя мотор на разных оборотах; верно, проверяя его «преемистость» или решая, не заедает ли заслонка дросселя. Я впервые заметил, что и спорит-то Биллаж со своим новым учеником не как с прочими шоферами, а лишь вполголоса.

А через полчаса Володька Яхонтов на переоборудованной машине уже выезжал со двора, чтобы порожним гнать тяжеловоз до самой Усть-Кои, где на железных баржах его ждали вороха обсадных труб для тяжелого крелиусного бурения.

Мы же с Сашкой только было легли досыпать, как в наш барак заявился сдавший смену Биллаж и с ходу, прямо от порога, начал нас укорять и перевоспитывать:

– Стыдно, молодые люди! Более того: грешно! – сказал он высокопарно и язвительно. – Спящий в такое утро уподобляется трупу. Пошли лучше для физзарядки в лес. Посмотрим, знаете что? Землянику! Она вот-вот покраснеет.

– За вас, Раймонд Фердинандович! Нельзя же в ваши почтенные лета быть таким, простите, попрыгунчиком, – сердито сказал Сашка уже нарочито сонным голосом и повернулся к механику спиной…

– Пхе, что ты понимаешь в летах, Сашенька? По душе мы ровесники, Нет, я даже моложе тебя, птенчик, – беспечно засмеялся «отче Раймонде» и принялся любовно щекотать Сашкины пятки. – Кроме всего, я имею намерение продолжить разговор о камере сжатия.

И тут Сашка сразу сел на койке и потянулся к табуретке за брюками. Я тоже вылез из-под своей грубошерстной и колкой «солдатчины» и стал обуваться.

Через пролом в заборе мы спустились к речке и, разувшись, распугивая черноспинных хариусов, стоявших. носом к теченью, форсировали ее вброд. Причем неугомонный старец полез в воду первым.

Тайга в лиловатой дымке недалекого пала приняла нас в свою пропахшую хвоей и прелым листом смородины душную тень. День обещал накалиться никак не ниже тридцати по Цельсию.

– Так вот, майн хайлйгер херц, тебя заносит, – видно, продолжая свой спор над откинутым капотом, серьезно сказал Биллаж, – подпиленная, то есть уменьшенная, камера сжатия уже не камера, а шкатулка с любыми неожиданностями.

– Ну, это-то как раз можно рассчитать, – улыбаясь, не согласился Сашка. – Для цифр неожиданностей не бывает. Зачем же сжимать ее до того, что вырвет шпильки? Если увеличить мощность сил на двенадцать, то десять тонн «Захар» потянет, как миленький. В любой Крохаль.

– Я же сказал – мишигенер. Зачем тебе десять тонн? – страдальчески вскрикнул Биллаж.

– И это можно рассчитать. Во-первых, неиспользованные возможности конструкции тут налицо. Во-вторых, мне нужны деньги. Не воровать же я их стану? – раздельно и очень жестко сказал Кайранов, и меня поразило совершенно новое выражение его лица. Так мягко очерченные его губы вдруг словно взяло в скобки резких морщинок, обозначившихся по обе стороны рта, а синие глаза глянули непреклонно.

– Тьфу! Этого я от тебя никак не ожидал, Александр Петрович, – обиженно вздохнул механик, а я в растерянности не нашел ничего лучшего, чем сказать прописную банальность:

– Эх, в деньгах ли, Саня, счастье?

– Не счастье, а нужда. Горькая нужда, мужики. Понятно? Нет? – сразу опять черствея лицом, отрезал Кайранов.

– Понимаю. Он думает жениться и завести собственную ЭМ-1, – насмешливо догадался Биллаж, и его неистовые, почти испанского накала глаза погасли: меркантилизма, такой заземленности он, конечно, не мог простить своему любимому ученику.

– Глупости, и совсем не по адресу, – суховато оборвал старика Кайранов и показал нам три отогнутых пальца: – У меня три брата, семи, девяти и тринадцати лет, и еще сестра шестнадцати, и больная мать. Ясно?

В голосе Сашки было столько сердитой горечи, что добряк Биллаж остановился, даже не перенеся ногу через замшелую колодину, попавшую на его пути.

– А отец?

Сашка с хрустом сломал какой-то прутик, который до этого вертел в руках, и бросил его обломки в разные стороны.

– Ас отцом… авария, – сказал он тускло.

– Он тоже шофер?

– Нет. Он военный. Был военным. Командовал бригадой.

– А-а-а, понятно, – только и протянул Биллаж, но мне тогда показалось, что он также, как и я, абсолютно ничего толком не понял.

Мы прошли несколько шагов молча. Дорога круто забирала в гору, и идти по непросеченной, заваленной буреломом тайге было трудно.

– К черту такое Туапсе! – отдуваясь и вытирая пот, вдруг сердито сказал Биллаж и, помолчав, повторил: – К черту землянику! Она еще зеленая. Поваляемся на травке, молодые люди.

Мы улеглись на влажновато-теплый мох в ряд: Биллаж посередине, мы – по краям. Старик прикрыл глаза, и его смуглое нерусское лицо показалось мне особенно осунувшимся и усталым. Как-никак до этого он отдежурил сутки, и в гараже все время было «завозно».

Прямо над нами парил большой ястреб, и потому, как его несло в синеве, можно было проследить все токи воздушных течений.

– Так как же, Раймонд Фердинандович, я спилю головку? – негромко спросил Сашка и покосился на насупленные брови механика.

– Черт с ней! Сделай расчет сначала, – неожиданно ровно ответил механик и открыл глаза: в них, блестящих и черных, вспыхивало что-то очень ласковое и печальное.

– Спиливай, Сашенька. Ничего другого не придумаешь. Да-с. «И невеста зарыдает, и задумается друг», – внезапно прочел он чьи-то неизвестные мне стихи и опять, призакрыв глаза синеватыми веками очень усталого человека, пробормотал шепотом почти про себя:

– Значит четверо – и лесенкой, мал мала меньше?

– Ну, это-то еще полгоря, – тоже уже совсем другим тоном, доверчивым и печальным, отозвался Сашка. – Главное, плохо то, что мать прихварывает. – Он повернулся на локте к Биллажу и закончил с легкой дружеской укоризной: – А вот за одно я бы мог на вас и обидеться, Раймонд Фердинандович.

– Догадываюсь, – подавленно буркнул механик. – Но откуда же я мог знать? Ведь речь-то о деньгах шла, а уж раз деньги замешаны…

– И деньги всякие бывают. Но как вы могли подумать, что лично мне сами по себе могут стать так нужны деньги? Да что же я…

нищий, что ли? Тьфу! – не слушая и не принимая в резон признания своей вины Механиком, поморщился Сашка и снова повалился на мох.

И как раз в эту минуту где-то совсем близко вскрикнула кукушка и старательно, плавно начала отсчет своих серебряных звонких капель.

– Александр, считай, сколько тебе положено жить на белом свете, – шепотом предложил Биллаж, и так же шепотом ответил ему Сашка:

– Почему это именно мне считать? Считайте уж вы за себя, коли охота есть.

Биллаж ухмыльнулся.

– Э, я и так знаю – долго не проживу. Время не за стариков. Оно за вас, быстротекущее время. Шесть, семь, восемь…

Он досчитал до ста, уважительно чертыхнулся, а потом, на сто десятом замолчал, верно, сморенный солнцем, смоляной духотой тайги и бессонной ночью.

А кукушка продолжала колдовать, монотонно, негромко, через равные паузы, опять напоминая старинные часы, у которых что-то случилось с заводом, и они открикивают за неделю подряд. И никто из нас тогда не подумал, что далеко не все в это раннее и уже нестерпимо душное утро было только шуточным. Но как же можно было бы вообще жить на свете, если бы не существовало тайны грядущего?

Так оно и прошло, то утро: куковала незаметная крапчатая птичка, распластавшись висел в небе над начни ястреб, да едва заметно всхрапывал побежденный жарой механик Биллаж.

Ночью меня разбудил загрохотавший под окнами мотор – кто-то поленился идти от ворот пешком за сменщиком и подогнал машину к бараку. Поругиваясь, я сел на постели и сразу увидел, что Сашкина койка пуста и даже не помята.

«Понятно, не иначе опять со стариком колдуют», – решил я и, вспомнив их утренний разговор об уменьшении камеры сжатия, стал искать под койкой сапоги. Эксперименты над камерой сжатия занимали меня в то время не меньше нашумевшего фильма «Человек-невидимка».

Я нашел Сашку в пустом и полутемном гараже за слесарным верстаком у задней стенки. В одной насквозь пропотевшей майке, со слипшимися от пота волосами он, как приговоренный, гонял взад-вперед по перевернутой и зажатой в тиски головке блока тяжелый круг карборундового точила. Под яростным светом лампочки, низко опущенной над верстаком, блестела россыпь мельчайших опилок, и карборунд под Сашкиными руками скрипел, как мельничный жернов, пущенный вхолостую.

– Это как понимать? Изобретательство? Или конструирование? – спросил я, постояв за его плечами.

Сашка вздрогнул от неожиданности и обозвал меня почти непечатно.

– Кустарщина, а никакое не изобретательство, – сказал он все еще сердито. – На станке бы за час снял а тут суток трое потеть придется. Нет, трое мало. Меньше пяти ночей не уложишься. Ну чего, спрашивается, тебя принесло?

– Выспался, вот и принесло. Любопытно все-таки. И намного мощность прибавится?

– На сколько нужно, на столько и прибавится. А любопытному в театре нос прищемили, На, потри лучше, раз пришел.

Сашка скупо усмехнулся, и стало ясно, что он рад моему приходу – все-таки карборунд по стали ходил достаточно туго, а на мой язык Сашке, казалось бы, можно было положиться.

Я, не говоря ни слова, снял пиджак и, закатав рукава, взялся гонять точило по всем плоскостям «экспериментальной головки».

* * *А мое увлечение Шурой Король уже подходило к своему зениту.

Влюблен я был совершенно показательно, и еще дивно, как за все лето ни разу не опрокинулся со своей железной бочкой в кювет.

В редкие минуты, когда мне удавалось осилить и как очень тугой реостат выключить свою вечную мечту, я сомнительно присматривался к желтоватому и пыльному ветровому стеклу – не отпечаталось ли на нем Шурино личико в обрамлении блестящего обруча с телефонными наушниками, – так постоянно было там его место между щеточкой снегоочистителя и прозрачной маркой завода оргстекла.

На телефонке, никем не охраняемой и очень провинциальной, я стал совсем своим человеком. И если не был в рейсе или на ремонтной яме, то, с попутной цистерной добравшись до Чапеи, на ходу спрыгивал у белого домика за тремя сосенками и честно высиживал с Шурой чуть ли не каждое ее восьмичасовое дежурство. Она меня ни разу не прогнала, так как вел я себя совсем по-рыцарски, скромно.

С металлическим шорохом отваливались никелированные медальки крышек на номерах коммутатора, Шура втыкала штепсель в гнездо под номер и неизменно говорила только одно слово:

– Четвертый! – свой порядковый номер телефонистки. Изредка она беззлобно спорила с особо нетерпеливыми абонентами. Я же, совершенно выпав из времени, сидел на обитом потрескавшейся клеенкой диване и до ряби в глазах смотрел, как вздрагивают завитки светлых волос на ее тоненькой и нежной шее, или вполголоса читал ей, автоматически орудовавшей своими штепселями, захваченную с собой книгу. Когда в немногословной работе телефонистки наступало затишье, Шура садилась рядом, и мы читали книгу вместе, каждый про себя.

Так мы, то вслух, то голова к голове, прочли «Пармскую обитель» и уже дочитывали «Как закалялась сталь».

А еще Шура пела – вполголоса, оградив рожок переговорного гарнитура ладонью, пела, как в черную воронку, – для всей автолинии.

Но мне уже казалось, что автолиния со всеми ее телефонистками, диспетчерами и прочими «вольными слушателями» из всякого автоллюда тут ни при чем, и поет она только для меня.

Это было и радостно до стеснения в сердце и все-таки недостоверно, как сон под утро, когда уже ясно, что это сон – ведь сидела-то Шура всегда ко мне спиной, а я стеснялся встать и посмотреть ей в глаза.

Но я был еще очень молод и всякие лирические чувства так распирали мою грудь, что без прямого объяснения тут было не обойтись.

Не надеясь на слова, я и на этот всерешающий раз принес с собой книгу, заранее отчеркнув нужное место.

Книгу эту я нашел на полке у Биллажа в стопке старых комплектов «Автомобиля». Обложка и заглавный лист у нее были оторваны, и я так и не узнал тогда ни автора, ни названия этой удивительной повести о мученической и трагичной судьбе ее семерых героев.

На телефонке было тихо – до того тихо, что шум одинокой мухи, застрявшей между стеклами ярко освещенной рамы окна, казался значительным и грозным. Шел второй час ночи. Абоненты спали.

Шура; еще минут сорок назад выдернув последний штепсель, с размаху плюхнулась на застонавший гнутыми пружинами диван рядом со мной и счастливо засмеялась.

Я держал перед собой открытую книгу и от волнения не видел ни единой строчки.

– Хорошо! – с чувством сказала Шура и, блаженно закрыв глаза, выбросила вперед руки, словно готовясь к прыжку в воду. – И главное, знаете, что в нашем знакомстве хорошего? Не знаете? Ну, я скажу. Впрочем, не стоит. А что это вы читаете?

Наше чуть-чуть деланное «вы» ни одного из нас не смущало, наоборот, как бы придавало всему тон особой строгости. Я молча подсунул ей потрепанную книжицу с отчеркнутым красным карандашом абзацем, и Шура сразу попалась на эту наивную удочку.

Быстрым шепотом она прочла отчеркнутое:

– Море, – сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух, – там море.

Муся звучно отозвалась (и тут-то следовало особо жирно подчеркнутое):

– Мою любовь, широкую, как море!

– Ты что, Муся? (вся следующая строка опять была подчеркнута красным).

– Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

Покорившая меня фраза, так, казалось, созвучная моим ощущениям, повторяясь приглушенным рефреном, прошла в ее удивленном полушепоте. Но тонкая музыкальная натура этой районной телефонистки, видно, сразу расшифровала нарочитость подчеркнутого мною места, и читала она под конец протяжно, почти скандируя, с едва уловимым оттенком незлой иронии.

– Однако вы, Николай Иванович, не очень изобретательны, – помолчав с минуту, вдруг строго сказала Шура и со вздохом положила книгу на диван. – Уж взяли бы просто «Евгения Онегина». А то вы такой сухопутный и тихонький – и море! Mo-ре, вы понимаете?

– Но там же Ольга… А тут просто то, что я чувствую, – не сдаваясь, угрюмо перебил я.

Шура опять усмехнулась, и ее подвижные бровки лукаво сошлись нал переносьем.

– Ну и зачеркнули бы Ольгу и написали… другое имя. Раз уж не можете промолчать.

После этого она отодвинулась от меня на полметра и так же мечтательно сказала:

– Море!.. Но мы с вами ведь его ни разу не видели. Что мы знаем о море?

– Я видел его сто раз! – вполне искренно вырвалось у меня. Шура не удивилась. Только потом я догадался, что под этим морем, невиданным ни ею, ни мной в натуре, она подразумевала совсем другое.

– Где это вы его видели?

– Во сне! – так же запальчиво буркнул я, начиная распаляться самолюбием: «Ну, не нужен я тебе – скажи прямо, а к чему все эти подфигуривания?»

Но Шура, сразу уловив все оттенки моей обиды, с каким-то чисто женским тактом свела все на шутку:

– Ну разве что во сне! Нет, это не то. Во сне я даже летаю. Нет, бросим о море. Дружба лучше.

Она помолчала, насмешливо пошевеливая бровями, а потом сказала совсем материнским тоном:

– Так вот, дорогой мой товарищ Никто. Знаете, что самое главное в наших отношениях?

– Для себя знаю.

Но Шура отодвинулась еще дальше и погрезила мне пальцем с покрашенным и острым ноготком.

– Не надо быть таким эгоистом. Самое главное в наших отношениях – это то большое доверие, которое я к вам питаю. И вообще, я начинаю считать вас своим искренним другом… И – запомните – пока мне этого вполне достаточно. А еще я страшно хочу спать. Вы посидите за меня возле «умывальника»?

Что мне оставалось делать? И я сидел на ее конторской круглой, обитой кожей табуретке, читал великолепный и страшный рассказ о семи повешенных, двух девушках и пяти мужчинах, а Шура, заперев наружную дверь на крючок и сняв туфельки, ровно дышала, свернувшись клубочком на диванчике, и лицо ее было безмятежно.

Под щеку она постелила на валик дивана чистый носовой платок и, словно заслоняясь от света, держала одну руку на закрытых глазах. Иногда, шепотком щелкнув, отваливалась круглая крышечка над одним из черных номерков коммутатора, я втыкал в тугое гнездышко штепсель и говорил тонко, стараясь подражать Шуриному голосу:

– Четвертый! – И спать мне не хотелось ни капли, потому что вокруг меня был необычной свежести воздух, которым дышала Шура, воздух огромной горной высоты и разряженности от всего земного. Какой уж тут сон!