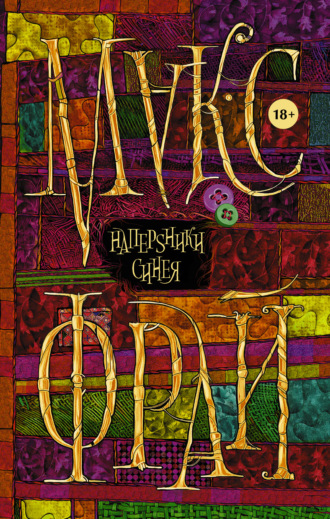

Полная версия

НаперSники синея

Все вышеописанное происходит не потому что Будда что-то сделал не так. А только потому, что ни один святой и просветленный, даже ни одно божество, спустившееся на землю в человеческой форме, не может перевесить весь мир и в одиночку изменить общее бытие, созданное совместными неосознанными усилиями всего человечества.

Дело именно в этом, ни в чем другом.

Поэтому тщетность усилий каждого из нас, носящих в себе иные, то есть отличные от общих и несколько более близкие к совершенству представления о реальности, неизбежна и очевидна.

Но с этим ничего не поделаешь. Кроме не менее неизбежного и очевидного вывода: просветительство рулит.

Все, что можно тут сделать, – стараться говорить на как можно более понятном как можно большему числу людей. И расшатывать эту их чертову, им самим ненавистную картину мира, на поддержание которой уходят все силы – их и наши.

Но наши все-таки не всегда.

Тщетность, данная нам в ощущениях, ходит рука об руку не с надеждой даже, а с уже свершившейся победой. Свершившейся когда-нибудь потом. Не при нас и не для нас. Но при нашем непосредственном участии.

В

В гараже нашлась лопата

Одно из самых жалких зрелищ на свете – это когда кто-то кого-то (что-то) любит и молчать о своей любви по каким-то причинам не хочет, но больше всего на свете боится показаться восторженным идиотом и потому говорит осторожно, с оглядкой на строгих скептически настроенных знакомых, буквально через слово оправдываясь – да, я и сам понимаю, что объект моей любви ничего особенного собой не представляет, и многим он кажется полным говном, причем, наверное, заслуженно, зря говном называть не станут, да и не любовь у меня к этому объекту, а так, слабость, по-человечески вполне простительная, весна на дворе, в конце концов, в общем, я тут шел мимо этого заурядного, как всем умным людям понятно, объекта и, знаете, в каком-то таком ракурсе его вдруг увидел, что он показался мне не особенно отвратительным, даже симпатичным, но завтра это, конечно, пройдет.

И беда тут не в том, что, услышав в очередной раз все вот это вот, хочется уебать говорящего лопатой. Желание уебать лопатой – чувство приятное, полезное, освежающее и свидетельствующее о крепости психики, обеспеченности организма витаминами и общем задорном настрое. Ну и найденную в гараже старую лопату сразу понятно куда применить, чтобы без дела место не занимала.

Штука, понимаете, в том, что тот, кто боится показаться дураком, когда говорит о любви, теряет способность любить. Храбрость – обычный входной билет на эту счастливую карусель. Сами не заметите, как станете сварливыми старикашками (молодежь, не расслабляйтесь, это удивительное мистическое состояние и в первом классе достижимо), с которыми никогда ничего интересного не случается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Согласно легенде, князь Гедиминас, уснув в месте слияния двух рек, увидел во сне железного волка, пересказал сон жрецу, и тот велел срочно строить город. Построили. Получился Вильнюс.