Полная версия

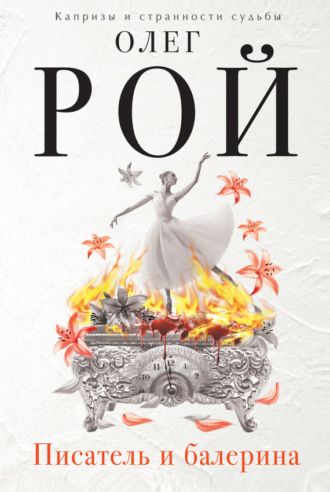

Писатель и балерина

Марк приподнялся, закашлялся, схватил теплую сверкающую фигурку, стиснул в кулачке, прижал к груди… почему-то вокруг стало темнее, оранжевые сполохи казались теперь темно-багровыми, а серый войлок и вовсе сделался почти черным. «Одеяло» закрыло теперь и уши. Это было неприятно, зато не стало слышно, как в серой мгле и сполохах что-то трещит.

Он дотянулся до двери, подцепил ногтями толстый занозистый край, потянул… еще раз… дернул – стало совсем темно… почти совсем… Дверь приоткрылась. Цепляясь за стену, за косяк, еще за что-то, Марк вывалился в коридор. Точнее, за дверь, потому что и коридора тоже не было – так же как за спиной не осталось комнаты. Вместо коридора висел такой же серый, почти черный войлок, и такое же кусачее одеяло лезло в рот и в нос, закладывало уши, царапало глаза.

Привалившись лопатками к стене, Марк сполз на пол. Стало чуть-чуть полегче. Как будто можно было уже не пытаться вдохнуть через колючее одеяло, и глаза щипало вроде бы меньше – если не стараться что-то разглядеть. Зачем стараться? Все равно же ничего не видно. В голове что-то тонко, тихо зазвенело, это было гораздо лучше, чем треск и шипение. И совсем не страшно. Почти совсем. Сейчас он немножечко отдохнет и попробует вылезти из этого серого и кусачего. Вот посидит и попробует. Совсем немножечко посидит…

Из войлочных клубов вдруг вылезло что-то большое, бесформенное – вроде чудища в «Аленьком цветочке». Только в сказке чудище потом превратилось в принца, но в жизни ведь так не бывает. По крайней мере так всегда говорила мама: никаких принцев, одни сплошные чудища, зазеваешься, утащат и сожрут со всеми косточками. Марк прижался к стене – может, не заметит, не утащит, не съест?

Но совсем не дышать еще не получалось, а колючее «одеяло» забилось уже в самое горло, и никак, никак невозможно было не кашлять. Ну что тут делать?!

Чудище зарычало, протянуло к Марку лапы – здоровенные, как у хоккейного вратаря (он видел по телевизору) – заухало, подхватило его на руки…

Да, наверное, ему все-таки только показалось, что он проснулся. Наверное, и войлок, и чудище с лапами ему просто приснились.

Ведь только во сне может быть, что ты зимой на улице без пальто, без шапки, без валенок. Но тебе совсем не холодно, потому что вместо пальто и шапки ты замотан в одеяло, и это гораздо лучше, гораздо теплее, чем пальто. Конечно, это был сон. Наверняка. Наяву никто не сидит на снегу, завернувшись в одеяло.

Этот новый сон был гораздо лучше, чем предыдущий, про серый клубящийся войлок и оранжевые трескучие сполохи. И одеяло было совсем не колючее, оно не царапалось, не лезло в нос и в горло, в нем было мягко, тепло и спокойно. В горле еще першило, но кашель как будто утих. В ушах все еще немного звенело, и перед глазами плавали кривые желтые круги и полосы – как обрывки ниток.

В большую белую машину засовывали длинные носилки, накрытые белым, из-под которого высовывалось что-то черное. Вокруг носилок суетились какие-то люди в синем и в зеленом.

– Да где там! – сказал кто-то рядом. – Ладно, хоть малец в коридор выползти успел. Дыму наглотался, конечно, но вроде в порядке.

– И куда его теперь?

– Да у него бабка! – завопил еще один голос, вроде бы знакомый. Марк скосил глаза и увидел соседа дядю Ваню, на которого тоже было напялено что-то вроде одеяла. – Знаете, какая! Я скажу, я… у ней телефон есть! У меня записан… – Дядя Ваня вдруг замолчал. – Там… в коридоре… на стенке записан… Но вы ж найдете? Такая бабка, что ух!

Нос и лоб пощипывало морозом, а спине было тепло. Надо же, какое мощное одеяло, подумал маленький Марк и завозился, поворачиваясь, чтоб посмотреть, что там, за спиной…

В черное небо поднимался гигантский огненный цветок: алый, оранжевый, золотой. Очень красивый. Марк вдруг вспомнил про стеклянную балерину, шевельнул пальцами – фигурка была на месте, в прижатом к груди кулачке. Он вытащил ее на минуточку, взглянул – теперь балерина уже не светилась золотом, стала такая же, как была всегда. Марк вздохнул и снова стал смотреть на взметывающийся к небесам цветок.

Куда потом подевалась та музыкальная шкатулочка? Должно быть, прячется в одном из уголков бабушкиной квартиры – в секретере, в гардеробе, в книжном шкафу или на антресолях. Марк даже не пытался ее отыскать. Почему-то она потеряла свою прежнюю притягательность, перестала быть волшебной, забылась.

Как и мама.

Марк до сих пор не понимал, как так вышло, что он, маленьким так страстно маму любивший, потом почти ее не вспоминал. Почему-то вспоминать было тяжело и неприятно, как будто опять кто-то начинал его душить. И глаза щипало нестерпимо, и кашель начинался невыносимый и неудержимый. Лучше было не вспоминать. Как будто мама осталась там, в серых войлочных клубах, в огненном цветке, пылающем на месте их дома. Осталась – и все. А теперь – другая жизнь. Не хуже, не лучше, просто другая.

Квартира была (впрочем, почему – была? она и до сих пор такая) просторная, солидная, внушительная. Такая же, как список бабушкиных регалий – заслуженная, народная, и еще такая, и еще эдакая. И пусть большинство титулов было заработано в период уже преподавательской, не танцевальной деятельности, не важно, звания есть звания. Не за красивые глаза те звания давались – за упорную, бесконечную и почти беспрерывную работу. Ну и квартира тоже.

Кроме тяжелых глянцевых «Легенд и мифов Древней Греции» с тонкими, словно летящими рисунками, тут было еще много – много-много, очень много! – книг. Громоздкий мрачноватый шкаф, дверцы которого искрились гранеными стеклами в латунных переплетах, был забит плотно, так что книги приходилось доставать с немалым усилием. Да еще нужно было точно запомнить, откуда вытащил – ряд моментально смыкался, а нарушений установленного порядка бабушка не терпела, утверждая, что все беды – от расхлябанности. Тома в шкафу стояли ровным строем, ни на миллиметр вперед или назад – увесистые, внушительные, многие с ятями и ерами, оставшиеся от каких-то неведомых прошлых бабушек и дедушек.

Книжки попроще «жили» на стеллаже в коридоре – высоком, под самый потолок. Чтобы добраться до верхней полки, приходилось залезать на стремянку. Можно было усесться на верхней ступеньке и вытаскивать одну книжку, другую, третью, листать, возвращать на место – пока не попадалась какая-нибудь, от которой невозможно было оторваться…

Может быть, думал иногда Марк, он и маму не вспоминал из‑за того, что, поселившись у бабушки, с головой ушел в чтение? Там был не просто другой мир – там было множество других миров. И каждый звал своим особенным голосом, манил собственными, непохожими на других красками и ароматами.

И вот еще странность какая. Почему-то свои «писания», свои бесконечные строчки на бесконечных белых листах он никогда не связывал с разноцветной чередой корешков на книжных полках. Даже когда начал – это уже лет в двадцать пять, наверное? – писать что-то более-менее связное, даже тогда ему ни разу не мнился, не мечтался, не снился томик с собственным именем на обложке. И Татьяне он свою рукопись вручил вовсе не потому, что она была издатель, и в мыслях не было. И когда она сказала «очень даже ничего», он – вот уж действительно аберрация сознания, – задыхаясь от нестерпимого, незнакомого счастья, тем не менее не осознал, что «с этим можно работать» означает «в печать». Вот просто в голову не приходило, и все тут. Книжные полки не имели, не могли иметь никакого отношения к его «бумагомаранию».

Интересно, а что сказала бы бабушка, увидев на полке – на своей книжной полке – его романы? Марк до сих пор не привез в это логово, в этот «музей» ни одного своего томика – ему все казалось, что она бы подобного «беспорядка» не одобрила.

Каждые две недели, по воскресеньям, если не было срочных репетиций, повторялся один и тот же ритуал. Бабушка тщательнее обычного одевалась (не столь парадно, как, скажем, на премьеру, но туфли или сапоги – смотря по сезону – начищались до витринного блеска, а стрелкой костюмных брюк – юбок бабушка почти не носила – можно было резать хлеб), причесывалась (волосок к волоску!), пристраивала сверху шляпку с вуалеткой. Шляпка напоминала тюбетейку, только без узоров и с плоским донцем, и называлась почему-то «ток». Марк как-то раз даже забеспокоился, разве можно «ток» носить на голове, ведь розетки трогать запрещено строго-настрого, ток может убить. Бабушка объяснила, что между шляпой и электричеством нет ничего общего, это просто совпадение французского слова и русского, но Марк все равно немного боялся.

Довершали наряд шелковые, бронзово поблескивающие митенки – черные митенки бабушка считала вопиющей, непозволительной банальностью – или лайковые перчатки. С улицы доносился короткий гудок клаксона – весть о поданном такси…

Возвращалась бабушка к вечеру. Не особенно поздно – зимой, правда, было уже совсем темно, а летом обычно еще и сумерки не начинались, – но очень усталая, словно постаревшая и даже как будто сгорбленная. Хотя этого, разумеется, быть не могло: чтобы бабушка сгорбилась – это немыслимо, так не бывает, как не бывает, к примеру, не текущих ручьев. Если ручей перестал течь, то это уже не ручей, а лужа или болото.

Бабушка снимала шляпку с электрическим названием, стаскивала митенки или перчатки, переодевалась в громадный шелковый халат с синими и зелеными драконами.

Доставала из буфета пузатую бутылку, наливала в широкий, похожий на бочонок бокал – довольно много, до середины – и долго, долго сидела на кухне, время от времени покачивая бокал перед собой и пристально вглядываясь в округлые бока, за которыми переливалось жидкое золотое пламя.

– Мама умерла? – спросил как-то Марк.

Бабушка помолчала, покачала головой, вздохнула:

– Лучше бы умерла. Чем так…

Она никогда его не обманывала. Вообще презирала ложь. Умолчать о чем-то – да, это допустимо, умалчивать в этой жизни приходится о многом, хотя бы из вежливости. Но солгать?! Все равно что из помойного ведра пообедать. Так она говорила. И губы поджимала брезгливо.

Однажды бабушка взяла Марка с собой.

Они довольно долго сидели на неудобных стульях в скучной квадратной комнате. От стен, выкрашенных болотно-зеленой краской – до высоты роста, дальше шла отделенная коричневой чертой побелка, – от желто-серого линолеума, от вделанных в потолок унылых белых плафонов почему-то хотелось зевать. В стене напротив была дверь – филенчатая, белая, не очень аккуратно покрашенная – на железной ручке виднелись белые капли и потеки.

Потом дверь открылась: санитар в синей робе, больше похожий на плотника или водопроводчика, чем на медицинского работника, привел странное маленькое существо. Халат свисал вокруг хрупкого тела, как пустая тряпка, как будто внутри вовсе ничего не было. Но снизу из-под серой тряпки высовывались ноги в коричневых шлепанцах, значит, тело все-таки было. Сверху халат увенчивала крошечная головка, туго повязанная серым в крапинку платочком. Все вместе было похоже на гигантскую ночную бабочку.

– Зачем?! – зашипела «бабочка» страшным свистящим и одновременно хриплым голосом. – Зачем ты его притащила?! Он мне все испортил… он меня… меня нет… нет… нет меня!!! Полюбоваться привела?! Ненавижу!

Посреди свистящего шепота «ж» прозвучало звонко, пронзительно, страшно – как хищный вой бормашины: она еще не впилась, и рот еще можно закрыть, но нельзя, нельзя, и острое блестящее сверло жужжит уверенно и неотвратимо, придвигаясь все ближе, ближе и ближе…

Она… или оно?.. существо повернулось к Марку, под низко надвинутым платочком распахнулись, сверкнули глаза – и личико преобразилось, разгладилось, засветилось. А глаза… глаза горели жарким, обжигающим, нестерпимо живым огнем.

– Мама? – прошептал Марк. – Нет…

Из серых тряпичных «крыльев» высунулась скрюченная коричневая лапка – тоже как у бабочки – и она (мама?!! нет!!!) шагнула к Марку, попыталась замахнуться…

Он не мог двинуться с места.

Синий санитар в один шаг оказался рядом, крепко взял за «крыло», под которым скорее угадывался, чем был виден, острый локоть, остановил движение, потянул назад, покачал головой:

– Вам лучше уйти.

Всю дорогу до дома бабушка молчала. И Марк молчал. Не было слов, чтобы сказать, спросить, не было на свете слов, которые годились, чтоб хотя бы назвать то, что осталось там, среди болотно-зеленых стен, под круглыми белыми плафонами, за белой филенчатой дверью. Осталось там – и в то же время осталось и с ним, то начиная саднить чуть ниже горла, то шелестя, шипя, скрежеща в ушах, то царапаясь за глазными яблоками, сколько ни сжимай лоб, не помогает.

И после они тоже никогда об этом не говорили. И водить Марка в интернат бабушка больше не пробовала. До самой своей смерти.

Она умерла… черт, какой же это был год?.. кажется, Татьяна как раз сообщила, что беременна… или нет, конечно же, нет, Татьяна появилась в его жизни позже. Да, точно – позже. Они ведь вместе жили в бабкиной квартире – ну сколько-то там – и никого, кроме них, там не было.

Впрочем, и это тоже не важно.

Когда бабушка умерла – вот просто не вернулась с очередной репетиции, упала прямо там, в зале с зеркальной стеной, роялем в углу и длинными палками вдоль стен, – Марк, отстояв все полагающиеся похоронные ритуалы, выслушав тысячи хвалебных слов в ее адрес и столько же соболезнующих в свой, почувствовал…

Странное облегчение он почувствовал, чего перед собой-то притворяться. Пустая – без никого! понимаете, без никого! никто не скажет, что чашка стоит не на месте, – квартира была как берлога. Укрытие.

Хотя бабушку было все-таки жаль.

Один из кустов – на самой границе фонарного света и окружающей тени – зашевелился, точно в нем, меж мерзлых прутьев, у самой земли что-то ворочалось. Марк поежился – не то от очередного порыва ветра, не то от непонятной тревоги. Да ладно, что там может быть внутри куста?

Ветки задергались, в световом круге появилась кошка. Довольно тощая, недовольно дергающая плечом и брезгливо поджимающая лапы. Трехцветная, с неожиданным удовольствием отметил Марк. Это к удаче.

Символ удачи, даже не взглянув в его сторону, гордо прошествовал к соседнему со сквериком дому. Даже спина символа выражала независимость и презрение ко всему окружающему, тем более к торчащему столбом возле замерзшего сквера человеку. Ты кто? Прохожий? Вот и проходил бы. А я тут живу, тут все мое, а ты мне без надобности и вообще неинтересен. Вот если бы у тебя в кармане была, к примеру, сосиска…

Марк улыбнулся собственным мыслям. И вовсе не такой уж этот скверик унылый. Просто сезон не самый симпатичный. Вот скоро снегу насыплет, будет красота…

Старуха появилась перед ним внезапно – жуткая, вся в каких-то клочьях, больше похожая на куль тряпья, чем на живого человека. Торчащие из-под намотанного на голове платка седые космы взметывались от порывов мозглого ветра, как змеи на голове Медузы Горгоны. Марк подумал, что мешает «Медузе» пройти, отшагнул в сторону – каблук поехал на подвернувшейся ледышке, – но старуха, даже не пытаясь его обойти, встала чуть не вплотную, точно в землю вросла, забормотала что-то невнятное и, должно быть, оттого жуткое. Точно одна из макбетовских ведьм: «Шерсть кожана, зуб собачий, все в котел лети скорей!»

Он даже обернулся невольно – не видать ли еще двоих, таких же. Хотя и одной-то, если честно, было многовато.

Никого, впрочем, не было. Ни в скверике, ни в кривящемся промороженном переулке, ни в провалах между редкими домишками.

Сгорбленная, с криво втянутой в перекошенные плечи головой, старуха не доставала ему даже до плеча. Но казалось, что глаза – острые, пронзительные – смотрят из-под надвинутого на самые брови драного платка прямо в упор. Или даже свысока.

Кого-то она Марку напоминала. Вот только – кого?

Наверное, Азучену из «Трубадура». Он не слишком жаловал оперу, но наиболее значительные шедевры, разумеется, знал – писатель все-таки, а трагедия есть трагедия, даже когда в ней зачем-то поют. Ему, кстати, всегда казалось странным, что Азучену гримируют старухой. Если в начале событий она юная мать, а к финалу ее сыну должно быть лет двадцать, значит, самой ей никак не больше сорока – крепкая, почти молодая женщина. Но во всех постановках Азучена – непременно жуткая древняя старуха, вроде макбетовских ведьм. Может, потому что клокочущая в ней ярость выглядит тем страшнее, чем дряхлее оболочка?

В безумных глазах подступившей к нему старухи жарко горела такая же ярость, что и у оперной мстительницы.

Или не ярость? Веселье?

Он тряхнул головой, отбрасывая наваждение, неуверенно двинул рукой – коснуться: полно, да настоящая ли она? Может, морок?

Старуха не то рыкнула, не то взвизгнула – точно он не кончиками пальцев ее коснулся, а раскаленным железом, – протянула на мгновение руку, точно собираясь схватить, отдернула, метнулась в сторону, назад, в пляшущие над сквером жидкие вихри ледяной крупы.

Марк кинулся следом, опять поскользнулся, споткнулся, едва не рухнув на хлипкое ограждение, выровнялся, зашагал осторожнее.

Старуха исчезла. Как и не бывало. Хотя деться ей было вроде бы некуда. Она же старуха! И он, здоровый, молодой еще мужик, не сумел догнать? На метле, что ли, улетела?

Или померещилась?

* * *Марку казалось, что внутри него все смерзлось в единый монолит. Как будто – вот руки и ноги вроде бы наличествуют, все-таки хоть как-то он двигается, а посередине – сплошной лед, одним куском: сердце, легкие, что там еще есть. Кажется, уже ничего и нет, одна сплошная сосулька. Разве может человек жить, если у него вместо сердца – сосулька?

Очень хотелось выпить чего-нибудь горячего. Чаю, кофе, да хоть компоту – лишь бы горячего. Или даже просто – выпить. Чтоб почувствовать, как внутрь льется жидкий огонь, как растапливается, тает смерзшийся комок, как расправляются застывшие легкие, как горячая волна обжигает, омывает, оживляет упертую в ребра неудобную ледяную глыбу, превращая ее если не в пламенный, то хотя бы просто в мотор. В живое сердце. Вздрагивающее от предчувствий и замирающее от страха – но живое.

В трех кварталах от скверика обнаружилось кафе – маленькое, дружелюбно подмигивающее тремя теплыми красноватыми окнами-витринами. На среднем подоконнике – там, в уютном тепле, в обрамлении первых морозных узоров и кирпичного цвета штор спала кошка. Очень похожая на ту, трехцветную, что напугала, а после обрадовала его в скверике. Ну надо же! Прямо какой-то день счастливых примет. Ну или что-то в этом роде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Read only – пометка, означающая, что файл может быть использован только для «чтения» (термин условный, поскольку к графическим файлам это тоже относится), изменения в него внести нельзя.

2

Стивен Кинг. Баллада о гибкой пуле.

3

Чашка Петри – плоский круглый стеклянный сосуд, используемый в микробиологии для выращивания микробных культур и наблюдения за ними.

4

Андрей Вознесенский. Песня акына.

5

«Каждый умирает в одиночку» – неоднократно экранизированный роман Ганса Фаллады, название которого стало крылатой фразой.

6

Звание Étoile используется только в Ballet de l'Opera national de Paris. Самая подробная (восьмиступенная) иерархия – в Мариинском театре.

7

«Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза». А. С. Пушкин.

8

Александр Дольский. Начинающая балерина.

9

Фуэте может исполняться и с продвижением, но обычно именно исполнение «не сходя с места» приравнивают к чистоте мастерства. София Головкина когда-то исполнила «100 фуэте на почтовой марке», как писали рецензенты, подчеркивая неподвижность точки вращения. Современные примы стремятся не увеличить количество повторов, а усложнить сам элемент, включая в серию фуэте двойные (не 360 градусов, а 720) и даже тройные. 32 фуэте сегодня являются своего рода мастер-минимумом, ибо включаются в большинство сольных партий классических балетов, таких как «Корсар», «Дон Кихот» и, разумеется, «Лебединое озеро». Однако, к примеру, Майя Плисецкая, танцуя Одиллию, вместо традиционных фуэте исполняла круг из tours piqué, чередующихся с chaînés– deboulés, говоря, что это движение лучше раскрывает характер героини, хотя в других балетах исполняла и традиционные 32 фуэте.