Полная версия

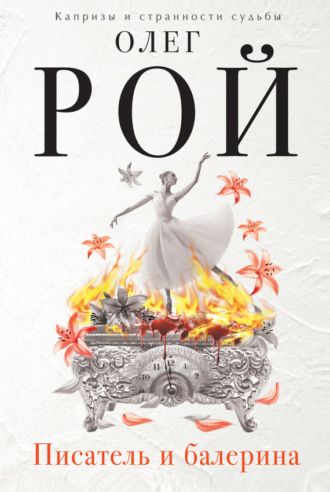

Писатель и балерина

Но когда гасили свет и пора было ложиться спать – вот тут подступал настоящий ужас. Закрыть глаза? Перестать быть? Навсегда раствориться в темноте, которая только и ждет, когда ей поддашься… Марк изо всех сил таращил глаза, цепляясь взглядом за едва различимый оконный проем, за тонкую световую полоску под дверью, за белые, точно светящиеся, лилии на столе. Но это была борьба с заранее известным результатом. Моргнув, он пугался и начинал таращиться еще сильнее, даже пальцами веки придерживал – но, разумеется, тьма побеждала.

Утром он долго прислушивался к себе – кто это? кто проснулся в его теле? и чье это тело… теперь? Запирался в ванной и вглядывался в зеркало – кто там? Зеркало послушно отражало высокий лоб под шапкой темно-русых, почти каштановых волос, прямые брови над глубоко посаженными глазами, резко выступающие скулы – обычное лицо, которое, пожалуй, можно было бы даже назвать красивым, если бы не мрачная настороженность в глазах. Кто ты? Кто я? Узкие, как будто не мальчишеские ладони с длинными пальцами, на правом мизинце – вчерашний заусенец. Все привычно, все обыкновенно. Марк вглядывался в свое отражение, пока бабушкин голос из‑за двери не напоминал довольно раздраженно, что завтрак стынет, а ей пора на работу – бабушка работала всегда, до самой смерти.

Марк встряхивался и начинал яростно драить зубы – быстрее, быстрее, нельзя заставлять себя ждать.

Вечером все повторялось.

Вот тогда Марк и научился писать. Не в смысле – соединять палочки и крючки в буквы и слова, это умение он приобрел гораздо раньше, еще до школы, в незапамятные практически времена. Не сочинять «Как мы ходили в цирк» по заданию учительницы – вот уж мука мученическая. Но записывать на бумаге, что в голову взбредет, все подряд (стул, если на нем висит бабушкин капот, похож на рыцарский замок, в подвале которого живет дракон, а рыцарь и не знает ничего; или на острую высоченную гору, на которую карабкается маленький отважный охотник, а в пещерах стучат молоточками старательные гномы, или еще на что-нибудь, такое же интересное и бесконечное) – это было настоящее открытие.

Белые листы оказались спасением от наползающей изнутри (а как будто – снаружи!) вязкой душной тьмы неотвратимого небытия. Марк неутомимо заполнял бумагу бесчисленными черными строчками – как выстраивал решетку на пути ползущих из подсознания монстров. Отсекая от них хищные щупальца – и переплавляя, перековывая их липкую призрачную плоть в заслон от них же. Чем правильнее, чем точнее, чем чеканнее будут слова на белом листе – тем несокрушимее будет заслон.

Слово «отчество» – после Татьяниного звонка Марк исписал им в разных вариациях несколько листов – не годилось совершенно. Оно шипело и походило на толстую косматую гусеницу. Или на колонию плесени, вроде тех, что разрастались на забытых по углам и в раковине тарелках. Какая уж там решетка!

Но мало было отчеканить правильные слова, нужно было еще сковать их в правильную конструкцию. Нет, не в предложения – с этим у Марка никогда проблем не было. Но готовые фразы, вместо того чтобы объединиться в нечто стройно-бесспорное (вроде истории о рыцаре и драконе в подвале замка – одной из немногих, которые удалось худо-бедно закончить), цеплялись хвостами и серединами, клубились бессмысленной кашей, ехидно подмигивая особо удачными метафорами, рвались, рассыпались, растворялись – и из бурлящего варева опять тянулись чудовищные щупальца.

При попытке пропустить «кашу» через бабкин ундервуд становилось только хуже: самые лучшие, самые удачные, самые живые фразы, оставшись в одиночестве пустой строки, засыхали, корежились, ломались. Марк отчетливо слышал эти мертвые звуки, они гремели в ушах громче, чем трещала (сколько ее ни смазывали, она все равно трещала) тяжелая каретка с нелепо торчащим хромированным рычагом.

Как ни странно, что-то стало получаться, когда Марк попробовал писать на компьютере. Он тогда заночевал в очередном предвыборном штабе. Ехать домой после сочинения – срочно-срочно-срочно! – пачки хвалебных од и пышных обещаний было бессмысленно, все равно с утра сюда же возвращаться, проще на диванчике прикорнуть. Спать, однако, не хотелось. Не моглось. За окном что-то скреблось и шаркало, в углах густо клубились неровные тени. Он понажимал на выключатели, но стало только хуже: из белых потолочных трубок лился, кажется, не только свет, но и почему-то холод. Заварил, чтоб согреться и хоть чем-то заняться, кофе – прямо в кружке, едва не облившись кипятком из расцвеченного желтыми потеками когда-то белого электрического чайника. Походил из угла в угол, с опаской косясь на компьютер, в недрах которого покоились свежесочиненные «оды», переложил на секретарский стол еще теплые после принтера листы с распечатанными текстами. Еще походил. Создал новый файл…

…и очнулся только тогда, когда в коридоре загремела ведрами приходящая к семи утра уборщица.

Управляться с текстом в компьютере оказалось куда проще, чем на безжалостных белых листах. Может, в железных недрах и впрямь жил помощник-форнит?

Ни про шипящее «отчество», ни про то, откуда оно явилось, Марк больше не вспоминал. Долго не вспоминал. Чуть не десять лет, если считать с того Татьяниного звонка. Безнадежные девяностые сменились размеренными нулевыми, редкие, почти случайные заказы постепенно переросли в что-то более-менее регулярное, скудно капающие заработки превратились в непересыхающие финансовые ручейки, которые постепенно становились все обильнее. Они бы уже стали полноводным потоком, но Марк с необъяснимым упрямством продолжал писать «для себя». Ну или, как это обычно называется, «в стол». Научился выстраивать сюжет (даже там, где казалось, что сюжет отсутствует в принципе), написал с десяток вполне приличных рассказов и начал штурмовать «крупную форму». Первый роман он, после миллиона попыток «довести до ума», безжалостно стер: сшитые так и эдак «лоскутья» не желали оживать, больше напоминая творение Франкенштейна, нежели живой организм.

Ну и к черту!

Зато второй роман получался… получался! Даже, пожалуй, почти получился. Да, Марк видел в ткани повествования и дыры, и заплатки, и торчащие там и сям нитки – но там не было ничего непоправимого. В конце концов, когда строители завершают новое здание, там тоже видок тот еще: неразобранные строительные леса, раскиданный там и сям мусор, не окончательно подогнанные кое-где рамы и лестницы, торчащие из потолков электрические «хвосты» и прочее в этом духе. Но это ж не значит, что дом лучше снести, – его нужно просто доделать. Вывезти мусор, заделать щели, повесить люстры, полы помыть, в конце концов, – и дом задышит, улыбнется, оживет. И роману, второму, но по сути первому, чтобы ожить, оставалось совсем немного. Марк отчетливо это видел.

С Татьяной он столкнулся случайно, на какой-то издательской презентации. Или на конференции, что ли. Или вовсе на каком-то сложносочиненном форуме – международном, разумеется. Почему-то все эти бессмысленные выставки, форумы, симпозиумы и конференции бывают непременно «международные». И столь же непременно обещают «обширную деловую программу». Все всегда одинаково. Какие-то там докладчики освещают с трибуны какие-то там животрепещущие вопросы, но никто, разумеется, не слушает, потому что все животрепещущие вопросы решаются как бы походя, возле фуршетных столов, в гуще броуновского движения «многоуважаемых гостей и участников», главной заботой которых кажется выпить-закусить-поглазеть. Марку каждый раз чудилось, что он угодил в стайку аквариумных рыбок: ярких, медлительных, с бессмысленно выпученными глазами.

Татьяну он тогда даже узнал не сразу. Мягкая округлость щек сменилась скульптурной лепкой высоких скул, нежно-персиковая кожа стала смугловато гладкой, узкий, как резцом очерченный, подбородок словно приподнялся, гордо демонстрируя чеканные линии стройной – что там ваша Нефертити! – шеи, завораживающе стекающие к безукоризненному декольте. Вместо легкого облака золотисто-белокурых волос – насыщенно каштановая, просверкивающая бронзой копна нарочито небрежной стрижки «вот такой я сорванец!».

Только глаза остались прежние – золотисто-карие, то и дело вспыхивающие веселыми искрами. Во время их недолгого, так ужасно оборвавшегося романа Марк говорил, что у нее в глазах живут солнечные зайчики.

Солнечные зайчики остались.

Да еще жест тонкой руки, нетерпеливо и словно с досадой взъерошивающей волосы на стриженом затылке. Сперва Марк заметил именно жест. Нахмурился – надо же, какие кульбиты память выделывает. И тут кто-то окликнул:

– Татьяна Александровна! Эй, Танюша, не убегай!

На таких каблучищах, пожалуй, убежишь!

Бейджик сообщал, что Татьяна – коммерческий директор издательства, именовавшегося, разумеется, «Иволга». Впрочем, зря он так, хорошее название. Красивое. Вполне под стать самой Татьяне.

В тот момент издательство «Иволга» занималось еще только рекламой да периодикой, но Александр Витальевич начал уже подумывать, не втиснуться ли еще и на книжный рынок. Подумывал, примеривался, прикидывал. Собрав материалы своих огородно-астрологических еженедельничков, выпустил две-три книжки «полезных советов». Сборники продавались столь же успешно, что и сами еженедельники. Но это было… не то. Хотелось «настоящих» книжек. Художественных. Правда, рынок к тому времени был уже вполне поделен, «денежные» авторы распределились между полудюжиной крупных издательств, печатать без соответствующего высочайшего соизволения доходных «мертвецов» тоже стало чревато, не то что в девяностые, летевшие под лозунгом «кто смел, тот и съел». В общем, иволгинская «книжная» идея выглядела не слишком перспективно, и Татьяна глядела на нее довольно скептически. Однако, пролистав черновики Марка, она одобрительно хмыкнула:

– Знаешь, а очень может быть. Да-да. Точно. Очень даже ничего себе. С этим можно работать.

Первый роман – тот, про черновики которого Татьяна сказала «очень может быть», – оказался вполне, как это говорится в определенных кругах, востребованным. Не сказать чтобы Марк вдруг «проснулся знаменитым» – чего не было, того не было, – но читатели восприняли новое имя (первые книги, пока слабость российской публики к «иностранным» псевдонимам не иссякла, он выпустил как Аркадий Вайн) благожелательно, и поклонники образовались. Может, и не миллионные толпы, но продажи, как подытоживала Татьяна, выглядели «вполне, вполне достойно». Почти так же достойно выглядели и продажи появившихся чуть позже «коллег».

Татьяна, у которой и впрямь наличествовал некий «нюх» на перспективные тексты, на просторах самиздата отыскала еще несколько «юных» (самому молодому было двадцать девять) талантов. Может, не столь впечатляющих, как Вайнштейн, но вполне удовлетворительных: и писали «находки» прилично, и гонором чрезмерно не размахивали, в «суперзвезды» себя зачислять не рвались. В общем, на издательский портфель хватало, и будущее рисовалось в красках не то чтобы блестящих, но вполне, вполне светлых.

В иволгинском особнячке Марку приходилось бывать нередко, и мелькавшая время от времени на заднем плане десятилетняя Ксения привела его в полный восторг. Какие там иррациональные ужасы, какие там монстры, что вы! Это был чудный, чудный маленький человечек – очень красивый и неожиданно умный. Марк поглядывал искоса, восхищался, искал черты сходства (и находил, разумеется!), но расспрашивать Татьяну о дочери – не расспрашивал. Стеснялся.

А почти сразу после выхода первой книги они расписались. Тихо и без всякой помпы. Даже в некотором смысле случайно. Под давлением, как пошутила Татьяна, превосходящих сил противника, то есть обстоятельств.

Не только Марк искоса подсматривал за дочерью. Интерес оказался более чем взаимным. Ксюша – юная Ксения Марковна, о боже! – понаблюдав за его частыми визитами в особнячок, как-то раз поинтересовалась – деловито и почти безразлично:

– Ты теперь будешь мой папа?

Марк опешил, но – один раз козе смерть! – ответил честно:

– Почему – буду? Я всегда был твой папа.

Девочка нахмурилась и спросила уже строже:

– А где же ты тогда был? Ну раньше, не сейчас.

Окончательно растерявшись, он ляпнул первое, что пришло в голову:

– Учился писать. Ну книжки то есть. Если бы я плохо писал, мама не стала бы их печатать, ведь правда?

– Точно… – Ксения покачала головой. – Мама не стала бы. Но ведь сейчас, – она кивнула на новенький глянцевый томик, – ты уже выучился?

– Более-менее, – признал он, отметая сомнения.

– Тогда почему ты здесь не живешь? – с присущей ей дотошностью выясняла Ксения. – У всех папы живут дома… Только моряки… Но ты ведь не моряк?

– Не моряк, – согласился Марк и облегченно вздохнул, когда девочка, сообщив, что ей пора «на секцию», вежливо распрощалась.

Вечером он пересказал разговор Татьяне. И на следующий день они тихо и быстро расписались. Без всяких, разумеется, «сроков на размышление». Заведующую ЗАГСом даже уговаривать особо не пришлось: общей дочери десять лет, какие тут «размышления»? Она только покрутила головой да похмыкала, поджав губы: ну, мужчины! Смахнула в ящик стола шоколадку (из обертки выглядывали несколько симпатичных купюр) и моментально оформила все документы.

Татьяна взирала на происходящее с бесстрастием египетского сфинкса. Лишь уголок безупречного рта чуть изогнулся намеком на усмешку: ну раз так, значит, пусть будет муж. Да и для дела польза.

Брак, впрочем, оказался совсем даже не формальным. Супружеский долг в просторной темноте спальни, где пахло полынью и лимоном, Марк «исполнял» истово, почти с остервенением. Сам от себя не ожидал, честное слово. Словно старался разбить эту безукоризненно прекрасную хрустальную скорлупу, разломать ее на мельчайшие кусочки, выпустить ту девочку, что когда-то глядела на него так нежно и преданно и смеялась от счастья. Чтоб затуманился прозрачный золотисто-карий взгляд, чтоб легкое, размеренное дыхание сбилось, чтоб полуоткрытые губы потемнели и пересохли от желания, чтоб на скульптурной шее забилась живая синяя жилка…

И взгляд туманился, и губы темнели, и жилка билась – а «та девочка» не возвращалась.

Нет, ну вот как так? И задыхалась, и стонала от страсти, и тигрицей рычала, вжимаясь в него до синяков… а после – ясные глаза с искорками, улыбочка – «Вайнштейн, тебе кофе в постель или лучше в чашечку?». Временами Марку хотелось придушить ее за это безразличное тепло, за неистребимые шуточки, даже за терпеливое понимание и ненавязчивую заботливость…

Эта, сегодняшняя Татьяна была невероятно, фантастически притягательна в своей веселой недосягаемости, в своем дружелюбном равнодушии, в своей нежной снисходительности. Вот ее он хотел. До умопомрачения. Потом как-то успокоился, само собой. Но в первые годы официального брака – ох как Марк ее хотел!

Правда, любить – все-таки нет, не любил. Впрочем – Марк старался не врать хотя бы самому себе, – он ведь и «ту девочку» не любил. Только надеялся, что веселые искры в нежных глазах помогут прогнать его вечных «монстров». Как за спасательный круг хватался. А потом вдруг оказалось, что «спасательный круг»… живой. С собственными мыслями, чувствами, стремлениями. Это было чуть ли не страшнее «монстров»: кто его знает, этот «круг», что у него на уме, может, спасет, а может, утопит.

Собственно, «союз взрослых родителей взрослой дочери» тоже был, по сути, спасательным кругом. Правда, уже не в битве с «монстрами», а в океане вполне житейских проблем. Да и сил на борьбу с пугающей тьмой подсознания стало уходить как-то меньше. Подрастающая Ксения оказалась неплохим лекарством от безнадежности. Но, главное, Марк вдруг почувствовал, что его бумагомарание – это не только битва с внутренними чудовищами, с вечным страхом не справиться, не выплыть, раствориться, перестать быть. Не только его личное дело. Вот в чем штука. Оказалось, все это нужно не только ему.

Оказалось, что это… профессия? Дикая, выворачивающая наизнанку мозг и эмоции, бросающая от восторга «получается!» в безнадежность «я тупица», не позволяющая отдохнуть, не оставляющая ни на секунду – какой нормальный человек на такое согласится? И тем не менее. Спортсмены вон тоже подвергают себя немыслимым, с точки зрения «нормального» человека, перегрузкам, выламывают суставы, скрипят зубами от боли в перетруженных мышцах – ради чего? Ради олимпийских медалей? Да ладно вам! Ни одна медаль не стоит таких мук. Единственное, ради чего имеет смысл их терпеть, – пьянящий восторг «я могу! у меня получается!». Нечасто, ох, нечасто он снисходит – но именно он искупает все терзания, все бессонные ночи, все ледяные страхи и прожигающие насквозь сомнения.

Всю таящуюся внутри тьму.

Оказалось, что монстры подсознания – неплохая, в сущности, штука. Не слишком, о да, приятная, но безусловно полезная. Вроде как абсолютный слух у музыканта. Это ж, наверное, мука мученическая – непрерывно слышать, как все и всё вокруг фальшивят. Но именно из этой мучительности и вырастает хрустальная чистота музыки, разве нет?

Татьяна никогда не говорила, что он раздувает трагедии из пустяков, не вздергивала пренебрежительно бровь, не намекала, что, мол, Марк «с жиру бесится», не пыталась строить логические аргументы там, где властвовали эмоции. И вообще, кажется, понимала. Чувствовала настроения, поддерживала, когда темнота сомнений неумолимо затягивала в болото безнадежной неуверенности. Чуткость, бережность, спокойная ненавязчивая забота. Но Марк, привычно раскапывая плохое даже в самом хорошем, думал: может, это потому что ей… все равно? Она и с приблудной собакой была бы столь же чутка и бережна.

– Какого еще рожна тебе надо? – спрашивала давным‑давно бабушка, когда он выходил к завтраку иззелена бледный после очередной бессонной ночи. – Молод, здоров, крыша над головой, соображаешь лучше многих, не бедствуешь, так чего маешься? Не гневи судьбу, радуйся тому, что есть.

Марк не то чтобы маялся. И «тому что есть», в общем, радовался. Но радовался как-то не слишком пылко. Их с Татьяной брак – очень удачный, очень комфортный, очень спокойный и надежный – казался ему чем-то как будто искусственным. Точно это не живая жизнь – как там у Чехова? «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни», – а спектакль. Закроется занавес, актеры смоют грим, переоденутся и отправятся по домам.

Тогда, в юности, подарившей им Ксюху, все было как будто иначе, как будто живее. Они с Татьяной тогда не играли в «отношения», они в них жили. Они были вместе. Или… не были? Марк понимал, что скорее всего идеализирует те давние события. Обычное дело: в молодости и небо выше, и трава зеленее, и – да, и любовь жарче. Сейчас он понимал, что вряд ли тогда между ними было какое-то особенное единение. Слишком уж двадцатилетний Марк был занят борьбой со своими кошмарами, чтобы задумываться – похожа ли на него Татьяна, в его ли тональности звучат ее мысли и чувства. Она была живая и теплая – и этого было достаточно. Это помогало немного разогнать клубящуюся тьму страха перед проигрышем, перед небытием, а большего ему тогда и не требовалось.

Он никогда не молил, как один из поэтов-шестидесятников: «Пошли мне, Господь, второго – чтоб не был так одинок!»[4] Марк всегда совершенно определенно знал: со своими страхами и метаниями он может справиться только сам. Потому что в чужую душу не влезешь, потому что «каждый умирает в одиночку»[5].

Неужели тебе нужно, спрашивал он сам себя, чтоб не в книжках, не на экране, а в твоей собственной жизни бурлил водоворот страстей? И сам же пугался – да ни в коем случае!.. Ну… вот только если бы немножко… щепотку перца в пресные будни? А то они какие-то… словно бы не совсем настоящие.

Их брак не вырастал живым стеблем – складывался из кусочков, как мозаика. Или, успокаивающе говорил сам себе Марк, как строится дом. Из блоков, из кирпичиков.

Тяга чисто телесная – им действительно было очень хорошо в темноте супружеской спальни – один «кусочек». Да какой там кусочек – кусище. Союз родителей взрослой дочери – еще один. Ну и «союз меча и орала», как сам Марк следом за Татьяной называл их деловое сотрудничество. Самому ему, правда, больше нравилось слово «команда». Крепкая рабочая команда.

Писатель без издателя – пустое место. Ноль без палочки. Но и издатель без автора ни за каким чертом никому не сдался. Симбиоз, однако, усмехалась Татьяна.

Но – пара?

– Пара, – назидательно объясняла когда-то сухая и безапелляционная, как орфографический словарь, Эльвира Афанасьевна, – это два сходных объекта общего назначения. Пара перчаток, пара гнедых. – Узкие губы искривлялись тенью усмешки. – Вспомните несколько устаревшее «пара брюк». Применительно к людям термин «пара» начал использоваться в пандан устойчивому выражению «они не пара». Обратите, однако, внимание, что это словоупотребление фактически разрушает исходный смысл выражения. Люди, даже объединенные общей задачей или целями, все-таки не столь однотипны, как перчатки. Хотя в жизни бывает всякое. Но, будьте добры, употребляя слова, задумывайтесь об их смысле. Хоть немного, хоть на минуту.

На двенадцатилетнего Марка рассуждения старой «русички» производили впечатление неизгладимое. Точность выбора слов стала для него чуть ли не манией.

Так что парой, печально констатировал он, – общностью, соединением двух «половинок», двумя «перчатками» на руках бога любви, – нет, парой они с Татьяной, безусловно, не были.

Были – супругами. Су-пругами. Упряжкой.

Отличной, надо сказать, упряжкой.

А потом он придумал Вяземского.

Ну как – придумал? Не совсем. И не совсем он. У Марка никогда и мысли такой не появлялось – взяться за детектив. Но Татьяна, налюбовавшись на внезапную и непрерывно растущую популярность акунинского Фандорина, как-то предложила: ты же историк, почему бы не попробовать, публике – кто бы мог подумать! – интересны «костюмы и интерьеры» столетней давности, а уж нанизанные на детективную интригу – и вовсе. Предложила вскользь, почти в шутку. Марк сперва брезгливо поморщился: мысль следовать по чьим-то стопам показалась, мягко сказать, неаппетитной. Но девятнадцатый век – точнее, стык девятнадцатого и двадцатого – он всегда любил. Это время манило его неудержимо, подмигивало газовыми фонарями, затягивало мрачноватыми ущельями плохо освещенных, не слишком чистых улиц и клоаками ночлежек, грохотало пролетками по булыжным мостовым, благоухало бензином и кожаными подушками первых автомобилей, шелестело шелком дамских турнюров и тренов, забавляло декадентскими кружками и цирковыми афишами.

Едва задумавшись над предложенной идеей, Марк уже не смог остановиться. Сперва увлекла задача – сделать «вопреки Фандорину» (в конце концов, почему бы нет, – сам-то Эраст Петрович явно создавался «вопреки Холмсу»), но вскоре персонаж задышал, поднялся, зажил собственной жизнью. Детали и обстоятельства придумывались точно сами собой.

Его Императорского Величества Тайной канцелярии чиновник для особых поручений Мстислав Алексеевич Вяземский влез в его мысли и расположился там так комфортно и уверенно, словно был всегда. Это согревало и успокаивало. Как возвращение старого друга, только еще сильнее. Придумывая невероятные (но исторически весьма правдоподобные) приключения, Марк словно переодевался в шкуру императорского агента, словно становился им – циничным, но благородным, саркастическим, но сентиментальным, безжалостным и снисходительным. Махровым индивидуалистом, до кончиков ногтей преданным своей стране. Вяземский спасал мир (или хотя бы Россию) в каждом романе. Когда – силой изощренного интеллекта, а когда – и грубым физическим действием. Эдакий «русский агент 007», точнее, гибрид Холмса и «причесанного» в духе времени Джеймса Бонда. Если Его Величество Закон оказывался бессилен против очередного ужасающего злодея, Вяземский не гнушался и прямой ликвидацией, если того требовало благо России. Впрочем, без интеллектуальной мощи не обходилось, и тут Вяземский был мастером «несчастных случаев» и «простых» убийств, за которыми никто и никогда не увидел бы политической подоплеки.

Первые романы Марк писал, что называется, одним духом. Да, приходилось изрядно погружаться в исторические документы, ломать голову над сложной, всегда многослойной интригой – и все-то ему казалось «не слишком ли просто выходит».

Но в этом была… свобода! Вяземский был кем-то другим. И Марк, превращаясь в своего героя, чувствовал себя почти всемогущим. А может быть, и не «почти».

И псевдоним сочинили – в стиле «тех» времен: Аристарх Азотов. Марку, всегда предпочитавшему строгую изысканность классицизма кучерявой пышности барокко, псевдоним казался слишком вычурным, даже выпендрежным, почти вульгарным. Но нельзя было не согласиться: псевдоним звучал вполне в духе соответствующего исторического периода, даже, пожалуй, на тот взгляд мог показаться более чем скромным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.