Полная версия

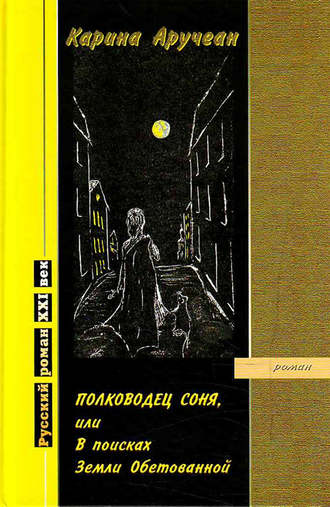

Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной

Любовь, верность, честь, достоинство, благородство были не отвлечёнными понятиями в семье Адама – они были нитями, из которых ткалась повседневность. Нитями, соединявшими не только членов семьи друг с другом, но каждого – с огромным миром за стенами дома: с подзащитными отца, с учениками Аиньки, вовсе с незнакомыми людьми – авиаторами, путешественниками, учёными, создателями фантастических проектов, сочинителями книг и музыки, живущими не только рядом, но и на другом конце земли и даже в других временах.

Мир Адама обступил его. Он существовал, будет существовать, должен существовать всегда, даже если прервётся его, Адама, жизнь! Как ни странно, эта мысль придавала силы.

Следователь встал из-за стола:

– Пойду на полчаса подышать свежим воздухом, – сказал он помощнику. – А интеллигент пусть подумает…

Мысли путались в голове уставшего арестанта. Однако при этом, как бывает в промежутке между сном и явью, когда только проснулся и ещё не совсем включился в реальность, мысли выстраивались в странную, но весьма последовательную цепочку.

В чём смысл жизни, которую он может ни за что потерять? В чём смысл вообще?

Некоторые говорят: смысл жизни – в самой жизни. Это неправда.

В том, что называют «сама жизнь» – только радость бытия, и не более того. Это много. И очень мало. «Сама жизнь» в любом случае уйдёт – даже если повезёт, и не случится никаких трагических событий. Она всё равно уйдёт вместе с молодостью, здоровьем, с зубами, которыми не сможешь больше есть шашлык и грызть орехи.

Что такое «сама жизнь»? Пить, есть, совокупляться, иметь крышу над головой, дерево под окном, удобную одежду, здоровье, некоторый материальный комфорт, несколько вещичек, приятных душе и глазу, несколько человек, с которыми время от времени разделяешь это, и сносную работу, дающую средства к обладанию этим? Достаточно, чтобы не чувствовать себя несчастным. Но недостаточно для того, чтобы чувствовать себя сильным, уверенным и счастливым.

Дом может рухнуть. Дерево под окном могут вырубить или оно само засохнет. Деньги можно потерять. Более того, теряешь и любимых. Родители умирают. И жена может умереть, изменить или измениться за годы настолько, что это тоже равносильно смерти или измене. Дети не всегда вырастают такими, какими хотелось бы их видеть, и в любом случае, как бы хороши ни были, отдаляются от родителей, что естественно.

И что же? Вместе с элементами жизни теряется её смысл?

Да. Для тех, для кого «смысл жизни в самой жизни».

Но, похоже, жизнь гораздо больше, чем все собранные суммарно её предметные элементы. Они уничтожимы, она – нет.

Всегда будут плескаться дельфины в море, петь птицы, люди будут строить дома, сажать сады, придумывать умные машины, сочинять книги и музыку, изучать историю, пытаться понять тайны мироздания и любить друг друга.

На краю гибели он пробивался к пониманию чего-то очень важного.

К тому, что должно придать смысл происходящему, фокусируя в одной точке прошлое и будущее, которого у него, скорее всего, не будет.

Смысл – в причастности, сформулировал он. В осознании более главного и целого, что главней и полней, чем ты сам. В ощущении себя частью чего-то большего – семьи, рода, круга единомышленников, родины, культуры, истории, человечества, природы, Космоса, Мировой Гармонии, быть может – Бога. Звеном между значимыми частями Целого.

Без ощущения этого ты – отброс. Выброшен из жизни, занимаешь лишь микроскопическую часть в ней: только кровать, на которой спишь, стол, за которым ешь, – не более того. Как ни тщись, не более того!

В том, что чувствовал сейчас Адам, не было ничего общего с насаждаемой теорией «винтиков и гаечек», якобы скрепляющих общество. «Винтики» и «гаечки» бездумны, лишены личной ответственности. Наверное, следователь с помощником тоже чувствуют себя причастными… к великому делу строительства коммунизма, очищения общества от вредных элементов. Цель оправдывает средства? Может быть, может быть. Но всё-таки средства каждый выбирает для себя сам из множества тех, которые предлагает общество. Всегда – сам! Как только требуется совершить поступок, произнести слово. А чтобы правильно выбрать слово и поступок, надо осознать своё предназначение, избранность – ведь каждый предназначен для чего-то, избран для чего-то. Нужно только угадать – для чего?

Осознание этого упорядочивает порывы, одухотворяет, придаёт смысл существованию, ибо даёт ясный ответ на мучительный извечный вопрос: «во имя чего?»

Этот выбор предопределён историей – своей и близких, не только ныне живущих, но и ушедших из жизни, чью эстафету считаешь долгом подхватить, волю – исполнить, дела – продолжить, духовные ценности – сберечь и передать дальше.

Коллективная ответственность и осознание общих целей вовсе не предполагает отсутствия личной ответственности за собственный выбор – личной победы, личной вины. И потому не должна лишать человека индивидуальности.

Адам вздрогнул от неожиданно пришедшего на ум слова, которое словарь побеждающего людей социализма давно уже отнёс к ругательным терминам.

«Я рассуждаю, как индивидуалист, и значит – в самом деле скрытый враг народа, только не догадывался об этом, – обречённо подумал Адам. – Такие, как я, могут разложить народ, запутать, размягчить его решимость идти вперёд».

Он ужаснулся и осудил свою ничтожную мелкобуржуазную сущность, которую бдительные органы НКВД вовремя разоблачили и остановили его, пока он не совершил вредительства, которое мог бы совершить. Он готов был покаяться.

Но в утомлённом сознании опять закачался жёлтый абажур с кистями над круглым дубовым столом, за которым собралась его большая дружная семья. Все замолкли, ожидая, что он сделает.

Из тяжёлых рам смотрели выжидательно дедушки и бабушки. Смотрели книги из резного книжного шкафа.

А где-то на другом конце города вернувшийся из полёта Карик Пахлавуни играл на рояле Шопена, а у ног его сидел сын Рафка и восхищался большим чудесным отцом, из-под сильных пальцев которого выходят такие волшебные звуки.

Они летели над городом, над морем, залетали в открытые окна бакинских домов. Они взметнули летним сквозняком лёгкие занавески и в отцовской квартире, наполнили комнаты, донеслись до соседей.

Они проникли и сюда, в эту страшную пыточную, разделённую на два сектора мучительного света и спасительной тьмы, коснулись души Адама и замолкли в паузе перед тем, как раскатиться аккордами бурного финала.

Адам увидел, как большие руки друга замерли над клавишами. И вздрогнул. От него – только от него! – зависит, опустятся ли они снова.

Свет, бьющий в глаза, почему-то перестал быть таким мучительным, и тьма другой половины комнаты уже не казалась спасительной. Напротив: яркий свет будто проник в самые потаённые уголки души, высветил главное, что хотела пожрать тьма, прикидываясь спасением.

Раздражённый следователь вошёл в комнату и устало сел в тёмном углу, поигрывая револьвером.

В этот момент Карик опустил руки на клавиши – и Адам соединился с миром, которому принадлежал, на рубеже которого стоял и который призван был защитить.

Теперь он твёрдо знал свою задачу. Он почувствовал себя счастливым и сильным, потому что так много всего любил и так много прекрасных людей любило его.

И Адам… пожалел следователя, который, видно, никогда не знал таких чувств.

Он пожалел следователя и его начальников, которые не любили даже самих себя.

И жалость эта была так огромна, как огромна была заполнившая его любовь.

И вдруг на краю сознания, на грани жизни и смерти зазор между бытием и небытием стал расширяться. Погас бьющий в глаза свет. Ушли боль и страх. И в раскрывшемся пространстве забрезжил другой свет.

И Адам потерял сознание, успев произнести слова, самые нелепые из тех, что слышали стены этой комнаты:

– Простите, я ничего не могу для вас сделать…

Он не видел, как сначала вздрогнул от такой наглости следователь, а потом сник, съёжился, спрятал револьвер и бесцветным голосом устало сказал:

– В камеру.

Падая, Адам задел рукой газету, прикреплённую к шнуру лампы и отгораживающую её от следователя. Газета упала на пол.

И ослепительный свет ринулся в самые тёмные углы комнаты, заполнив собою всё.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Спустя десять лет, теребя телеграмму о рождении второй дочки и, наконец, решившись ехать к семье, Адам вдруг в подробностях, хоть не без внутреннего сопротивления, вспомнил тот эпизод.

Воспоминание пришло как подсказка, как невнятный ответ на немой вопрос: чему он, оторванный от нормального общества зэк со стажем, может научить родившуюся сегодня малышку?

Без ответа на этот вопрос он чувствовал себя беспомощным и не мог найти в себе места для радости – он был до отказа заполнен знаниями, ненужными на свободе.

Он знал, как удваивать количество спичек, аккуратно разрезая продольно каждую из них ржавым краем консервной банки, служившей долгие годы кружкой и миской. Знал, что смешав хлеб с водой, лучше наедаешься, особенно, если ешь эту тюрю медленно.

Он знал, как с наименьшими затратами сил корчевать пни – сначала подрубить каждый со всех сторон, долго выламывая киркой тяжёлые пласты земли вокруг и вросшие в неё узловатые корни, после чего подковырнуть пень и с криком «У-ух!» вывернуть разом. Он знал радость предвкушения момента, когда пни надо будет сжигать – и разгорится на снегу весёлый жаркий костёр, возле которого можно греться, любоваться сполохами, игрой света и тени, красотой рдеющих на белом снегу углей.

Он знал высокую, почти чувственную радость самоотречения, какой никогда не ощущал в долагерной жизни – вероятно, она приходит в экстремальных условиях коллективного выживания. Да и то не ко всем, а к тем, в ком силён извечный инстинкт жизни, ибо жалость к себе лишает сил, а самоотречение прибавляет.

Только полностью забыв о собственной значимости, соединяешься в одно с напарником по работе, с товарищем по нарам. Его начинает питать жизнь твоих мышц и духа – её прибывает и у тебя, как молоко у матери, когда она кормит ребёнка, и пропадает, когда она отнимает дитя от груди. Сердца начинают пульсировать в унисон, ритм движений и дыхания делается общим – и лучше ладится работа, тело наполняется теплом. И душа расправляется – будто ей просторнее в двух существах, чем в одном.

Это всё – особенно последнее! – очень важно. Но что-то ещё есть в его закромах – что-то самое главное! – чему он может и должен её научить. Что? И всплыли в памяти те первые два дня допроса после ареста, которые перевернули всю его жизнь.

Перевернули не потому, что за ними последовали годы тюрем, лагерь, работа до полусмерти. А потому что именно тогда, в момент наивысшего напряжения физических и духовных сил пережив катарсис, обняв мысленно Землю и лучшее на ней, он, маленький человек, преобразился в человечество, навсегда перестав быть одиноким.

Он так не формулировал – он так чувствовал. Он не мог ещё облечь чувство в слова, но уже нащупывал их в попытке понять – для чего и как следовало теперь жить. И впервые с благодарностью подумал о тех двух днях, рискнув предположить: они были даны не случайно, имели смысл и назначение не только в его судьбе.

То, что он обрёл тогда, – не личное достояние. Он должен передать это. И новая дочка дана, чтобы было кому передать. И может быть, может быть, не только ей, а через неё – дальше, дальше… тем, кого он не знает и не узнает никогда.

Что же такое важное обрёл он в той страшной комнате?

Свободу. Да, свободу, как ни парадоксально. Свободу духа и неразрушаемую целостность. Приговорённый к поражению, он победил в битве – что-то главное в нём, составлявшее сердцевину существа, стало могущественным, почти неуязвимым.

Это позволило согласиться с судьбой, принять её, очистило душу от бесплодных сожалений, ненависти, амбиций. И дало силу жить настоящим, а не воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем. Помогло миру, из которого он был вырван, проникнуть за колючую проволоку, где оба мира наложились друг на друга, – и у Адама открылось второе зрение.

Он стал видеть, как прорастала доброта в жестокости, красота в уродстве. Улыбнулся, вспомнив, как пересказывал заскорузлый урка товарищам какой-то роман, млея от волшебных слов из незнакомой красивой жизни:

– Графуня! – вскричал граф, взлетая по мраморной лестнице. – Где мои брульянты?

– Бля буду, не брала, – гордо сказала графуня…

«Несмотря на… всё-таки! – коряво сформулировал Адам ядро своего понимания того самого важного, чему он может и должен научить дочь. – Да, да! Несмотря на… всё-таки!»

С телеграммой в руках он просидел у окна всю ночь. Над унылой плоской равниной, над болотцами с осевшим сереющим снегом, над одинаковыми стоящими в ряд бараками разгоралось солнце. Но оно было не тёплым и близким телу, как в городе его детства и юности, а холодным, далёким. Таким же унылым и равнодушным, как пейзаж, на который опускался мертвенный бессильный свет и, казалось, никак не мог соединиться с землёй. Здесь всё существовало как бы отдельно, не сцеплялось в единый живой мир, не разговаривало друг с другом – возможно, это и рождало в местных людях пресловутое северное немногословие, которое через год-два поражало, как заразная болезнь, даже пришельцев из других, более шумных и горячих краёв.

– Да! Да! Вот главное, вот ключ: несмотря на… всё-таки! – повторял упрямо Адам, глядя на блёклые краски за окном. – Это ключ. Это моё наследство. Только надо суметь передать его. Как я мог не хотеть ехать?!

Наутро Адам дал телеграмму Эве, попросил назвать девочку Софией и засобирался в дорогу.

И только решил вернуться к семье, сразу будто само собой всё устроилось – в тот же день пришло письмо от бывшего солагерника, который писал про уютный украинский город Борислав, где обосновался, сообщал о вакансии финансиста и о том, что место придержат для Адама, если тот не будет медлить.

Адам решил: это – судьба. И уже не противился ей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

– Сонячко!

То ли «солнышко» по-украински, то ли имя её – Сонечка.

– Сонячко! Пишлы суницю шукати!

Соседские дети бегут на опушку леса, который недалеко от дома, весь светится. Красными капельками мелькает в траве суниця – земляника.

Соня колобком катится за ними. Она такая маленькая, что огромные взрослые лопухи накрывают её сверху широкими мягкими ладонями – она теряется меж толстых стеблей, забывает, за чем идёт. Вот весёлые жёлтые лютики ласково касаются коленок клейкими блестящими лепестками – и тут же упруго отскакивают на тонких ножках в сторону, будто играют в пятнашки. Вот мерцающий ручеёк из муравьёв струится среди высокой травы. Соня осторожно переступает их. Каждый муравьишка крохотный, куда меньше Сони, а большие не должны обижать маленьких. Вкусно пахнет клевер. Соня пробует его. Он полезный для коров и пчёл. Может, и ей понравится? Сладко! Только немножко горько. Шоколадные конфеты вкуснее.

Божья коровка садится на руку.

– Божья коовка! Улети на небко! Там твои детки! Ждут твои конфетки!

Соня очень старается произнести «р» в слове «коровка». Не получается! А мама говорит: если Соня не освоит эту рычащую букву, её не примут в детсад. Мама устроилась воспитательницей средней группы, где четырёхлетки, и сказала, что ей не разрешат взять к себе трёхлетнюю Соню, пока та не научится говорить по-человечески, хотя она уже читает и пишет, чего не умеет никто из маминой группы. Даже противную «р» всегда рисует правильно – лицом в нужную сторону, а не наоборот, как соседская Надька, которой в следующем году идти в школу.

Порасспрашивав про буквы, Соня выучилась читать сама, чем повергла родителей в изумление, – и очень гордилась произведённым эффектом. Чтение было в семье занятием уважаемым.

– Подумаешь, большие! – вспомнив с обидой про детей из маминой группы, которым она «не ровня», Соня смачно плюётся, как надькин папа.

Толстый муравей шарахнулся от облака слюны, затмившего небо, но не успел – влажная пена накрыла его.

– Бедный! Сейчас я тебя высушу…

Обтирая муравья, нечаянно переламывает тельце.

– Я тебя сломала?

Значит, раз – и всё? Так просто сделать живое неживым?! Особенно маленькое живое? А Соня такая маленькая, даже меньше ростом, чем её ровесники, – все думают, что она ещё прошлым летом была грудной. Значит, и её так же легко сломать, сделать неживой?

Соня растопыривает пальцы и разглядывает, будто видит впервые.

Сквозь ладошку просвечивает солнце. Пальцы розово-прозрачные на просвет, только косточки тёмные. Тоненькие, но двигаются – живые!

Соня проводит рукой по жилистому лопуху и вдруг как-то особенно остро ощущает его ласковую шершавость. Она живая, она чувствует! Как это хорошо – быть живой!

Соня жадно торопится насытить пальцы прикосновениями – и не может: всё такое разное на ощупь!

Коснулась шелковистой коры веток куста, мохнатой гусеницы, пыльного складчатого пня, гладкого каменистого панциря улитки, с удивлением прислушиваясь к разговору, который её рука, оказывается, ведёт с окружающим миром. С силой вдавила босую ногу в землю – и нога вступила в разговор: сырая, податливая, тёплая почва обняла ступню, захолодила влагой раздавленной травы, молочком сломанных одуванчиков. И запахла, запахла. Соня вдохнула нагретый воздух – в ноздри ворвались потоки ароматов, потекли по телу, то разделяясь, то смешиваясь. Обняли звуки – всё вокруг шуршало, звенело, жужжало, шелестело, усмехалось, цокало, постукивало, посвистывало, шептало.

Удивительные ощущения переполняли Соню – она впервые чувствовала, как чувствует, впервые обратила внимание на пьянящее многообразие собственных ощущений.

– Я живая!

А бедный муравей уже ничего не чувствует. Поникли его усики – они никогда уже не порадуются душистой царапучей крошке хлеба. Скрюченные лапки никогда не тронут травинку, не обнимут деток. Он ослеп и оглох. Погасло для него солнышко, онемела природа. Соня зажмурила глаза, зажала руками уши, задержала дыхание. Как это скучно – ничего не видеть, не слышать звуков и запахов! Затосковала на минуточку: не просто маленькое живое существо убила она, а огромный ласково пахнущий и поющий именно для него особенный мир!

– Я больше не буду, – сказала кому-то Соня.

А божья коровка не улетает – будто приклеилась. Может, и она уже неживая? Может, и её Соня убила, когда махала рукой? Нет, шевелится, если потрогать, старается вжаться в кожу, сильней прицепиться шершавыми лапками. Наверное, просто нет у неё конфеток. Нечего нести деткам. Вот и Соне мама вчера не купила конфет, хоть Соня так просила!

– Сонечка, если мы купим конфеток, то не останется денег на яички. А яички полезней конфеток.

Интересно, а что полезно божьим коровкам? И почему они – божьи? Они, что, какое-то особенное молоко специально для Бога делают? Но у них же нет вымени! А может, ярко-жёлтая краска, оставленная божьей коровкой на руке, – её молоко? Соня лизнула жёлтый след. Горько! Но, может, Богу нравится? Сколько же ему надо иметь таких коровок, чтобы насытиться?

Соня видела Бога. Живого и неживого.

Живой жил на цветной деревяшке в углу кухни у надькиной бабушки. Он смотрел на Соню ласково, как папа, и, казалось, говорил: «Я люблю тебя, хоть ты не всегда бываешь хорошей». Соне делалось внутри тепло – и она старалась так же изливать из глаз любовь на маму с папой, соседского кота, квартирных хозяек тётю Кысю с тётей Ядей, даже когда те сердились. Тем более что Соне говорили: её большие карие глаза похожи на глаза Бога, когда тот был маленький и сидел на руках своей мамы лицом к людям, как любила Соня, когда была грудняшкой. Соня хотела и взгляд сделать похожим на взгляд Бога, которого все любят за то, что он любит всех.

– Что ты глаза выпучиваешь? – пугалась мама.

А Соня огорчалась, что и её не понимают, как этого доброго одинокого Бога, про которого рассказывали тётя Кыся с тётей Ядей.

Это у них над кроватью висел прибитый к гипсовому кресту гипсовыми гвоздями неживой Бог. Облупленный, бледный, он был похож на потускневшую бабочку, проткнутую булавкой. И кровь стекала по мёртвому лицу с закрытыми веками, по рукам, ногам.

Тётя Кыся с тётей Ядей часто целовали его. Наверное, хотели оживить, как оживляли в сказках принцы спящих королевен. Но у тёти Кыси с тётей Ядей не получалось.

– Может, надо поцеловать сломанного муравья? Вдруг у меня получится? – подумала Соня.

Подняла его с листика, куда заботливо положила, поднесла ко рту – и нечаянно раздавила губами. Муравей оказался кисленьким. Соне понравилось. Надо будет ребятам сказать… Ой, небось, они без неё уже всю суницю зъилы!

– И я куштовати суницю хочу, – Соня выкатилась из-под лопухов на поляну.

Она легко в мыслях и в речи переходила с русского на украинский и польский. Так делали все в этом маленьком городке с красивым мужским именем Борислав, затерявшемся на Западной Украине где-то под Дрогобычем недалеко от Львова.

Соня не помнила, как сюда переехала её семья, не знала своей далёкой южной морской родины и не подозревала, что явилась причиной воссоединения родителей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приехав в Борислав с кучей хороших характеристик, Адам тут же устроился работать в финотдел объединения «УкрНефть». Снял комнату, которую две сестры-врачихи, старые девы, нелюдимые суровые польки Крыся и Ядвига, согласились сдать интеллигентному непьющему человеку, пострадавшему от советской власти, тайно не любимой ими. Не были они и против приезда его семьи – этот деликатный маленький армянин с польским именем иссохся без женской заботы. И к осени сюда приехала Эва с детьми.

Иринка неожиданно для Адама превратилась в кокетливую девушку с изумрудными, как у матери, сияющими глазами. С оживлением в предчувствии новых знакомств пошла в местную школу, где предстояло закончить последний класс, обзавелась десятком шумных приятелей, с которыми вечно пропадала то на волейбольной площадке, то в походах, то в чужих яблоневых садах. Училась легко, шла на медаль, собиралась поступать в Москве и стать педагогом.

Соня тоже радовала родителей смышлёностью и любопытством.

Детские коляски были непозволительной роскошью, малышей таскали на руках. Эва то и дело ловила удивлённые взгляды прохожих: дочка заставляла носить себя не лицом к материнской груди, как принято, а лицом наружу – разглядывая мир огромными чёрными глазами, Соня чему-то смеялась, что-то лепетала. Вдумчиво изучала незнакомые предметы, не плача даже тогда, когда колола неловко схваченная ветка или обжигала раскалённая лампочка. В такие моменты она изумлённо замирала и, казалось, о чём-то размышляла, делая какие-то выводы.

Хозяйки-польки были довольны интеллигентной семьёй, которая привезла с собой не только барахло, но и книги, чистюлей Эвой, серьёзным молчаливым Адамом, весёлой и вежливой Ириной, а главное – малышкой, оживлявшей их сухую девственную бездетность.

…Ирина, как и хотела, поступила в Московский пединститут. Соня выучилась произносить «р» после ежедневных состязаний в рычании с соседской собакой и была принята в мамину среднюю группу детского сада, где тут же покорила детей тем, что умела рассказывать сказки. Адам дважды в неделю ездил по вечерам в Дрогобыч, где работал по совместительству преподавателем тамошнего филиала Львовского учебного комбината Центрального статистического управления СССР, и почти не виделся с семьёй. Денег не хватало. Приходилось ежемесячно высылать немалые суммы Ирине в Москву. Соня часто болела – и врачи прописали ей полноценное питание, следовать чему было нелегко. Эва разрывалась между работой в детском саду и беготней по очередям. Послевоенное время долго было на Западной Украине тревожным и скудным.

– Муку привезли. Я вам заняла очередь…

– Тильки пол-кила в одни руки!

– Хиба ж мине хватит? У менэ диты!

– А в лавке керосин дают! Народу – тьма! Придержите в этой очереди мне место, а я вам в той займу…

– Куда пролазишь, килька бешеная?!

– Завтра, говорят, подвезут мыло… и фильдеперсовые чулки…

– Не надейтесь! Их по предприятиям будут продавать, и только коммунистам…

– А зачем коммунистам фильдеперсовые чулки?

– Ах ты, контра! Давай отсюдова! Не место тебе в советской очереди!

– Понаехали тут, рожи жидовские! Мало вас немец бил…

– Я на днях духи «Красный мак» отхватила. Дорогу-у-щие! Но запах!

– Да-а… А мне денег не хватило – с нас на работе собирали деньги для голодающих США.

– Там тоже люди, тоже есть хотят. Мы-то всё же победители!

– И они вроде победители…

– Им капиталист жрать не даёть. А у нас своя власть, народная!