Полная версия

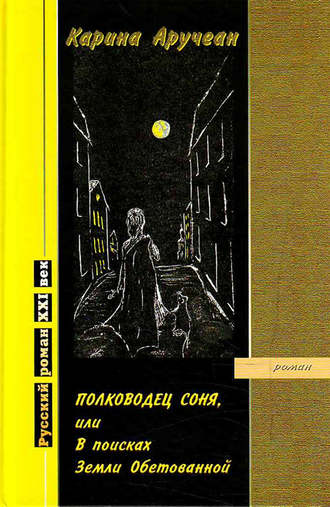

Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной

И Соня, у которой с Богом были сложные отношения и вопросов к Нему не меньше, чем у тёти Хели, вдруг стала горячо Его защищать:

– А чем Бог виноват, тётя Хеля? Бог людям выбор предоставил: идти в полицаи или в партизаны. Или хотя бы не наживаться на чужом горе, не использовать чужую подлость для своей выгоды, как сделали те, кто сам не расстреливал, но одежду убитых делил и занимал дома расстрелянных. Попользовались плодами чужой подлости – значит, сами подлости причастились. Бог ещё в Раю за человеком право выбора оставил – съесть яблоко или удержаться от соблазна, следуя Божьему завету? Не удержались. С тех пор крен в неправильную сторону и пошёл. И Зинаиде Бог выбор предоставил. И у Гапки выбор был: спрятать детей или позвать полицаев… или, как вы сами сказали, просто затаиться, чтоб на себя беду не навлечь, но и греха предательства не брать на душу. Она худшее выбрала. Богу, наверное, самому грустно смотреть на всё это. И судить потом Он будет по мыслям и делам нашим. А пока мы живём, Он надеется, что правильный выбор сделаем. Не обязывает – надеется! И смотрит. Выбор – это наша ответственность. Не может он людей принуждать. Тогда он не Бог был бы, а диктатор!

– Может, и так, – соглашается тётя Хеля. – Может, и в самом деле Он подсказки даёт и смотрит: услышим ли? Может, и вправду Он подсказал гапкиным сынам пожарными стать – материн грех искупить? Ты умная девочка. Возьми штруделя, соседок угостишь.

Достаёт из сумки кус, заворачивает в газетку. Соня невольно взвешивает дар рукой – и думает подлую мысль, что своим участием заработала для себя с подружками еду взамен сожранной гостями.

– Спасибо, тётя Хеля! Не только за штрудель. За всё спасибо.

– За что? – удивляется та, но ей приятно.

– Знаете, это ведь ваш рассказ натолкнул меня на мысли о выборе и личной ответственности. И на всякое другое. Очень важное. Ещё час назад я думала, что всё случайно и бессмысленно. А сейчас так не думаю. Вы мне ответ дали. Будто наш разговор подстроен кем-то. Не случаен. И ваши слова про арифметику Божью. Я про эту арифметику одну историю вспомнила. Давайте расскажу.

– Погоди, – встаёт тётя Хеля, направляется к коридорным туннелям и кричит в них зычным, почти базарным, голосом. – Отбой! Отбо-о-ой! Кончай музыку. Скоро разгонять гостей пойду! Полчаса на прощания!

И совсем другим тоном – ласковым, усталым:

– Ну рассказывай про свою высшую арифметику.

– Папа мой был дважды репрессирован, в сталинских лагерях семнадцать лет провёл. Однажды, – это на Воркуте было, в первую ходку, до моего рождения, – сделался совсем доходяга, слёг. Сняли его с довольствия, чтоб еду на доходягу не тратить. Отволокли в заброшенную угольную выработку – умирать. И стал к нему местный врач тайно наведываться – одеял натащил, еды, лекарств. Выходил. А потом рассказал, что семейный грех замаливал. Жил он в детстве с матерью тоже в Баку. Мать домработницей у многодетного купца-армянина работала. Относились к ней хорошо, но бес попутал – когда началась революция, украла она у купца драгоценности покойной жены и скрылась. Время голодное. Украшения потихоньку продавала и благодаря этому сына в сытости содержала. А когда сын тифом заболел, продала напоследок какой-то особый изумруд из украденных ценностей – даже ювелир удивился: мол, таких изумрудов – раз-два и обчёлся. Отвоевала сына у смерти. И полученных денег им ещё надолго на сытую жизнь хватило. А спустя годы рассказала сыну, что грех на её душе, что купец с детьми потом много бедствовал, она узнавала, но духу не хватило пойти к его семье и покаяться. И имя купца назвала: Аветис Гаврилович Арутчев. Но и сын после материной смерти не стал купца искать, чтоб повиниться. А вспомнил эту историю, когда моего отца умирать бросили, и решил: «Раз я выжил благодаря бедствиям какой-то армянской семьи из Баку, в которых мать моя была виновна, пора долг отдать – спасти другого бакинского армянина». И вот вам, тётя Хеля, Божья арифметика. Тот купец – мой дед по материнской линии был: мамин отец. Я с детства слышала от мамы про украденные украшения и про изумруд особенный. И получается: если б не заработал мой дед-купец драгоценности и не украла б их домработница, не спасла бы сына от тифа, то не спас бы потом этот выросший сын моего умирающего отца, мужа дочери того купца, – и я б не родилась…

– Жестокая арифметика.

– Да. Но как удивительно «части уравнения» потом сошлись!

– Д-да… Людям даётся возможность кое-что исправить… Но деткам моим за что смерть такая страшная?! Чтобы какой-то там ответ в этой высшей алгебре сошёлся? А иначе нельзя было составить задачку?

– Наверное, нельзя. Не знаю я этого, тётя Хеля. Может, человеку этого не понять? Может, тут, как в математике, свои правила? Нравятся они нам или нет, но – правила. Или даже законы…

«Похоже, в самом деле кому-то там наверху надо было, чтобы папа выжил и меня родил? – додумывала Соня, попрощавшись с тётей Хелей. – Более того, если папу не посадили бы вторично перед войной, то как “врага народа” послали бы на фронт в составе штрафбата – и он наверняка бы погиб. И опять же я бы не родилась. Будто кто-то специально допустил эти жестокие хитросплетения, чтоб я на свет появилась. Выходит: я зачем-то нужна? Что-то вроде Спаса на крови? И мне тоже сцеплять какие-то разорванные нити? Как тот лагерный врач сцепил их через четверть века… Он понял это – и восстановил нарушенный ход вещей. Пойму ли я? Если не выполню назначение – то получится: эти ужасы были напрасны! А какое у меня назначение? Сверху не подскажут. Сама же говорила тёте Хеле: Бог никого не обязывает – лишь надеется на наш правильный выбор. Но ведь не шепнёт – какой правильный. Это каждый раз решать самой…»

– Соня, ты какую тему для курсовой взяла? – окликает, плюхаясь с книжками и тетрадками на диван в холле, серьёзный до унылости Кеша Тютьев, который обычно выходил сюда заниматься после полуночи, когда соседи по комнате устраивались спать. – Я никак не могу выбрать.

– А я не ориентировалась на список. Сама тему придумала: «Маленький человек в русской и советской литературе».

– Хм, и утвердили? – восхитился Кеша. – Не сказали, что в СССР нет «маленьких людей», а следовательно – нет «маленького человека» и в произведениях советских писателей?

– Примерно так и сказали, – весело отозвалась Соня, обрадовавшись, что Тютьев перебил её трагический настрой. – Посоветовали ограничиться русской дореволюционной литературой.

– А ты?

– Согласилась. Мне же легче! Меньше писать…

– Покладистая ты слишком, – не одобрил принципиальный Кеша. – Это же твоё право – выбор темы. Струсила, что в антисоветчицы запишут?

– Зачем по пустякам нарываться? Ради принципа? Повод мелковат! Смешно, когда с принципами на унитаз садятся, – уела на ходу Тютьева Соня, направляясь к своей комнате. – Я баиньки. До завтра!

– Что, «нормальные герои всегда идут в обход»?

Соня остановилась. Он про сейчас? В смысле, что она уходит от разговора? Или про вообще?

Начала заводиться:

– Главное – понимать, куда идёшь. Сейчас – спать. А вообще мне диплом получить надо. У меня родители старые. Долго тянуть меня не смогут. Может, конечно, это не ответственность, а трусость. Но я и не стараюсь выглядеть героически. Не хочу из-за ерунды ставить под удар ни себя, ни родителей. Да ещё на старте! Чтоб с дистанции сняли?

– Не боишься, маневрируя уже на старте, ориентиры потерять и не туда вырулить?

– Не драматизируй. Любишь бурю в стакане воды разводить! Что, я другой стану, если полтемой обойдусь?

– Может, и станешь. Гибкая ты слишком…

Опять этот Тютьев настроил её на серьёзный лад! Лёгкие препирательства стали превращаться в тяжёлую дискуссию. «Буря выплеснулась из стакана – лезу в бутылку», – хихикнула про себя Соня, но завелась основательно. Вернулась. Села на диван. Загорячилась:

– А я и не хочу быть железобетонной. От ортодоксов – одни беды, даже если они движимы благими намерениями. Помнишь, чем путь в ад вымощен? Фанатичным правдорубам людей порубать ради куцей идеи – ничего не стоит. Я буду воевать лишь в крайнем случае, когда другого выхода нет. И то вначале хорошо его поищу.

– Я же не штыком махать советую! «Мы к штыку приравняем перо» – я о пере. Вспомни Фрейда: «Когда человек вместо камня бросил в недруга ругательство, то сделал первый шаг к цивилизованности»…

– …а когда вместо ругательства произнёс: «Погоди, давай спокойно разберёмся – может, поймём друг друга и договоримся», то сделал второй шаг. Твой Фрейд до этого не додумался. Это я тебе говорю. Запиши в свой цитатник. Разговор лучше ругани, если есть хоть малая возможность разговора.

– Так и я про разговор. Курсовая – это же способ высказаться.

– Не-а, ты не про разговор. Ты про доказывание своей точки зрения. Про монолог. А я про диалог. Про нащупывание точек пересечения интересов. В случае с курсовой – правила игры другие. Мы не дискутируем. Я пишу – преподаватель ставит зачёт. Или незачёт.

– И тем не менее у Огарёва: «Только выговоренное убеждение свято». А это Герцен: «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека»…

– Знаешь, – усмехнулась Соня, – меня может удовлетворить и многое другое. Я не Чацкий – мне не надо компенсировать речами скрытые комплексы. Вспомни: с чего он озлился? Самолюбие оскорбили: с девушкой не вышло. И начал всех поливать. Себялюбец он не меньше Молчалина. Просто действовали по-разному. Сказал ли Чацкий хоть о ком-то доброе слово? Нет. Он только в своих глазах был хорош. Себя любил – не Софью. Повыпускал жёлчь, подставился сам – и отправился «искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок». Знаешь, как ни противен Молчалин, он по крайней мере адекватней Чацкого…

– Так всё-таки противен?

– Противен. Подлец бесчувственный, приспособленец. Но вреда от него меньше. А нервный прототип Чацкого – Чаадаев – всех возбудил и за границу слинял. Обличать с безопасного расстояния и мучиться ностальгией. Тоже мне, героический страдалец! Тем, кто в России остался, хуже пришлось. Проследи цепочку: началось с «благородных» выкриков чаадаевых – закончилось братоубийственной гражданской войной и сталинскими лагерями. Да и закончилось ли? Уж очень наш народ полюбил обличать. То эти – тех, то те – этих. Вот и ты меня сейчас обличаешь. Хочешь, чтоб я обличала других. Потом те, кого я обличу, меня обличать начнут. А ты запишешься в мои сторонники и станешь обличать тех, кто обличает меня… И не будет этому конца.

– Ну и благоразумная же ты Мальвина!

– Вовсе нет. У меня пока тоже одни порывы. Но я не тороплюсь действовать радикально. Живу одним днём и стараюсь разобраться. В себе и вообще…

– Сороконожка стала думать, какую ногу первой вперёд заносить, – и ходить разучилась!

– Да я не о том, что про каждый шаг надо думать. Это невозможно. И скучно. Но я чувствую: вначале надо понять что-то главное про себя, про других, про мир вообще. А когда пойму, то потом уже это «главное» само будет изнутри подсказывать правильные шаги. Само. Думать о них не придётся. Исходный выбор станет облегчать другие выборы…

Боже мой, никуда не деться от мыслей про выбор!

Соня отошла в полумрак к окну, задумалась, помягчела, перестала казаться ершистой, встала вполоборота, предъявив в качестве дополнительного аргумента обтянувшийся трикотажной кофточкой абрис округлой груди, замерцала глазами, обращёнными в неведомые дали сквозь Тютьева и вообще сквозь всё, будто она здесь и нет её, – так что хотелось её схватить, чтоб не исчезла, не растворилась, как мираж, как загадочная Фата Моргана.

– Знаешь, когда-то в детстве я решила: самое главное – любовь, остальное приложится…

– Ну, это чисто женское! – Тютьев сам помягчел, залюбовался, как плавно стекают с шеи сонины плечи, струятся руками.

Волновал диссонанс между мягкими формами и умными словами, исторгаемыми из них. Глуховатый тембр её «ночного» голоса завораживал:

– Нет, я про бОльшую любовь – ко всему хорошему, всему живому. Я про любовь, которая как слияние со всем хорошим и живым, когда понимаешь, что ты всего лишь часть этого, а не пуп земли. Любя всё это, любишь и себя, а любя себя, любишь всё это, потому что мы – одно. Как я могу сделать больно другому человеку, собаке, дереву, если они – продолжение меня? Это всё равно что сделать больно своей руке или ноге. В общем, чувствуя так, как-то бережнее живёшь, что ли… внимательнее ко всему… и счастливее. Тот детский выбор многое упростил. Но потом мне голова стала мешать. Я стала думать: вот фашист – он тоже живой, но я не могу его любить. Он антипод мне, а вовсе не продолжение меня. Или таракан с комаром – я же их убиваю, потому что они мне мешают. Значит, вру я про любовь к живому?! Вру и про другое: комар меньше меня, вот я и пользуюсь преимуществом своего размера и силы – значит, вру себе и про то, что не сила правит миром… Получается: правит сила, а не любовь… Но может, как-то соединяются любовь и сила, образуя срединный путь?!

Оба помолчали. Соня первая нарушила паузу:

– И вообще: что такое «хорошо»? Для кого хорошо? Для людоеда хорошо – меня съесть. Для комара – моей крови попить. Получается: хорошее относительно. Что, разве комар объективно плох? Нет. Он плох для меня. Я объективно плоха, потому что комара убиваю? Нет. Я плоха для него как убийца и хороша как еда. Просто нам с фашистом, комаром, людоедом не жить рядом – мы несовместимы, более сильный убьёт более слабого. Вот и вся правда! Может, главный выбор – стать сильной? Сильнее всех? По всем параметрам сильной? Неуязвимой? Но от этих мыслей холодно и одиноко. Как вырулить на срединный путь, где соединяются любовь и сила? В общем, я запуталась. Значит, надо распутываться.

– И получается?

– А я поступаю, как советуют в анекдоте: «Что делать, если насилуют?» – «Расслабьтесь – и получите максимум удовольствия». Я просто живу и попутно размышляю. Без напряга. О других, о себе. О том, что вижу-слышу. Ты говоришь: высказывайся! А я отвечаю: мне прежде надо понять, что я хочу сказать и для чего. А ещё: как сказать, чтобы меня услышали и услышали правильно. Ведь я хочу быть понятой, а не просто что-то крикнуть в пространство. Посмотри, в жизни часто получается, как в игре «испорченный телефон»: ты кому-то шепчешь на ушко фразу, он недослышал – и следующему на ушко шепчет другое, искажённое. И так от человека к человеку сказанное тобой изменяется. А потом последний вдруг начинает томагавком махать, – он решил, что ты его к этому призвал, хотя ты об этом и не думал.

– Ну, мы не можем отвечать за чужое непонимание. Как можно быть уверенным, что твои слова будут поняты правильно?

Этот Тютьев всё время отделяет себя от окружающего, – оно ему неинтересно, он не соотносит себя с ним! Ему интересны только собственные мысли и желания. И… Есть контакт? Нет контакта.

Соня опять загорячилась:

– Так не лучше ли тогда промолчать? Не уверен, не обгоняй! А для начала уясни пустяк: с китайцем говорят по-китайски, со шведом – по-шведски, то есть на языке собеседника. Если хочешь не просто что-то произнести, а чтобы другой счёл тебя убедительным, то учитывай его семантику, психологию, систему ценностей. Он партнёр, а не сточная яма, в которую сливают при нужде эмоции и мысли. А если он враг, чужой, – тем более! Ведь цель – не просто сказать ему, кто он такой, а переманить на свою сторону. Без общего языка выйдет мордобой, а не взаимопонимание. Революция вместо эволюции. Конечно, иногда революции неизбежны, спровоцированы ситуацией. Но революция – всегда трагедия. И для участников, и для тех, кто рядом оказался.

Тютьев стряхивает с себя гипноз. Мужское в нём вспыхивает агрессией. Ему хочется сделать Соне больно. Может, даже ударить. Чтоб растерялась, замолкла, сдалась наконец. Плевать ему на «общий язык»! Подчинить женщину себе силой – вот и весь разговор! Жаль, нельзя. И хлещет её словами:

– Ну, ты-то с такой психологией всегда успеешь в кусты на обочину слинять – будешь там точки соприкосновения интересов нащупывать…

Соня сопротивляется, держит удар:

– И слава Богу! По крайней мере не наврежу никому. А если найдётся с кем, более нежным, чем ты, в кустах сидеть, так совсем хорошо.

Соня злится, хочет отбить правоту его обличений – это правота той части Сони, которая ей самой не нравится, и правдоискательские порывы которой другая её часть время от времени урезонивает.

– Ой, и дурак же ты, Кеша! Умный, умный, а дурак. Живи и радуйся, а не поводы для битв ищи! Слушай, ты целовался хоть раз? Вон девушки вокруг – разные, тёплые, глазками зыркают, с кухни – запахи вкусные, птички поют, травка зеленеет, солнышко блестит… Расслабься и получи максимум удовольствия!

– «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой», – декламирует Тютьев, то ли уговаривая себя, то ли считая, что Соня этих благ достойна, и его долг – указать к ним путь.

– А если я пацифистка? – смеётся Соня. – Что, мне не жить теперь? Жить ой как приятно!

Ей вообще-то симпатичен «чёрно-белый» правдолюбец Тютьев, но так и хочется его оживить, добавить красок, хотя это, возможно, нарушит его цельность, искривит прямоту, испортит, соблазнит, завлечёт в омут нюансов, а там русалки защекочут, опутают волосами, и черти наготове – и уже не выплыть на свет Божий. Не змей ли искуситель подталкивает Соню? Или, напротив, София-Мудрость хочет через неё обратить внимание на свою прекрасную полноту, на гармонию сложного многоголосья мира? Или это не Соня искушает Тютьева, а он – её, склоняя к подмене: к принятию части Текста за полный текст?

Как, по каким признакам понять, в контексте ли полного текста тот или иной «кусок», не болтается ли сам по себе, выпав из вселенской гармонии?

И будто слышит тихий голос Ангела Мани: «Да! Ты угадала: нельзя подменять полный Текст цитатой, как бы хороша та ни была. В Божественном Живом Тексте – всегда воздух, пространство. В нём нет окончательных оценок. Бог никого не пригвождает намертво даже в гневе. Ты же сама сегодня говорила: Он даёт шанс спастись – поразмышлять и выбрать. И ты должна оставлять другим такую возможность. Выбрав что-то для себя, не давай бесповоротной оценки тому, что отвергла, – оно ещё может измениться. То, от чего ты отказываешься, уже немного меняется в момент твоего отказа от него. Его меняет сам твой отказ – тут прямые и непрямые связи. И помни: отказ от чего-то – это всего лишь изменение своим выбором баланса сил, но не суд».

А Тютьев распалился. И говорит, что осторожные, оберегая свой копеечный комфорт и не сопротивляясь маленькому насилию, упускают время, когда можно изменить ситуацию бескровно, – и приближают большое насилие, молчаливо давая властям «добро» на это.

Соня соглашается. Всплывает детская обида за тасеевского Михея, брезгливость к тем, кто его любил, но позволил посадить ни за что, а потом тихо его жалел и казался себе хорошим. Да и в ней час назад кипел праведный гнев, когда в разговоре с тётей Хелей она осуждала тех, кто сам не расстреливал, но стоял молча рядом, деловито примеряясь к вещичкам. И думает: чем она лучше этих презренных предателей?

Голос Мани продолжает шептать: «…оставляй в себе место для переоценок… воздух… не забывай про воздух! Жёсткая оценка, завершённый ответ без последующего вопроса – признак того, что они подброшены Искусителем, ибо они лишь часть Текста, а значит – ложный ответ».

О чём это Маня? О том, что нельзя однозначно осуждать других? Или себя? Или о том, что могут оказаться плачевными последствия первого благородного порыва – сопротивляться, и надо думать о последствиях? И речь – не о выборе поступка, а о выборе последствий?! И последствий этих последствий?

«…Помни: простой ответ, замкнутый сам на себе, – ловушка! – продолжает нашёптывать Маня что-то не слишком внятное и далёкое от мыслей Сони, но более универсальное, включающее в себя и то, о чём они говорят с Тютьевым, и то, что вспоминается, и много чего другого, которое пока даже не приходит в голову. – Простой завершённый ответ может быть правдой. Но никогда не бывает Истиной. Ты же сама думала об этом! Враг рода человеческого любит забавляться подменой Истины сиюминутной правдой, которая перестаёт быть правдой в тот миг, когда её вырывают из Контекста. Одураченный этого не замечает! Правильный ответ всегда открытый – он порождает вопрос. Кто ищет, тот находит; кто находит, тот снова ищет. И ещё: правильный вопрос ведОм любовью, а не ненавистью. А правильный ответ прост, но никогда не завершён»…

Это рефлексии! – думает Соня. – Прав Кеша: если только и делать, что размышлять, то потеряешь способность к действию – будешь себе вопросы задавать, пока вконец не запутаешься. И станешь той сороконожкой, которая ходить разучилась, начав думать, как ходить.

Маня тут же отвечает на её мысли (где он, у неё в голове, что ли?): «Я не о том, что надо всё усложнять. Нет, каждый следующий ответ должен быть проще предыдущего, пока не придёшь к самому простому, проще которого не бывает, но который заключает в себе все прежние. Это как преобразования в математике. К таким ответам путь долгий – через неверные поступки, ошибки. Ошибок не надо бояться, как и поступков. Но о них надо размышлять. И выравнивать путь. Критерий – любовь, а не уязвлённое самолюбие, не ненависть».

Ну, вконец запутал, хотя слова знакомые! Давно Соня его не слышала. Разучилась понимать. Но сказанное как бы само врезалось в сознание. На потом? Уйди, Маня, и так голова пухнет!

Тонут в омуте недодуманные мысли, мелькая меж водорослей и уходя в глубину. Или не тонут, а прячутся на дне между камнями, как рыбы, чтобы вынырнуть в нужный момент, обернувшись Золотой Рыбкой?

Но вот уже тёмная изумрудная вода не в Соне, а вокруг – это ветер за окном разыгрался, фонарь качается, тени веток скользят по крашеным зелёной краской стенам холла, колышутся, будто водоросли. Кружится голова, тело становится невесомым, переворачивается в тёмной воде. Словно ныряешь с высоты – и увлекает водоворот, образованный резким падением тела. Оно перестаёт понимать, где верх, где низ, то ли выныривая к солнцу, то ли уходя всё глубже за обманными солнечными бликами, скользящими по придонному песку, блестящим камням с шелковистой мшистой прозеленью, сверкающему графитовому илу.

Верх – низ, низ – верх… Где солнце, а где лишь его отражение, сатанинский фантом, заманивающий в пучину?

Дьявольское зеркало!

Соня выныривает. Стряхивает с себя капли. Она русалка. А сейчас обернётся кошкой. Потягивается. Взмуркивает. Лениво цедит завлекающим грудным голосом – вроде бы своим, сониным, и стилистика её, но в позе, в интонациях, в дыхании чудится что-то кошачье:

– Да не верь ты слепо этим великим! Тот, кого ты цитируешь, не только каждодневными боями завлекал, но и древом жизни, которое пышно зеленеет… (М-м-р!)… И в любви толк знал (М-м-р!)… Стариком был, а о юной деве мечтал. Заметь, не платонически (М-м-р!)… Ты такой необузданный, Кеша! Найди страстям другое применение (М-м-р!)…

Тютьев теряется. Не намёк ли это? В самом деле: рядом тёплая пылкая девушка, к которой его влечёт. Сжать бы полную грудь, чтобы не вздрагивала так независимо, а расслабилась, отяжелела в руке! Заскользить губами по душистой шее, уху, волосам… признаться, что он в самом деле дурак. И зашептать, зашептать страстные глупости! Но Соня уже превратилась в себя прежнюю:

– Что тебя так моя курсовая заела? Кто эту курсовую читать будет кроме тишайшей Анны Иовны? Зачем перед ней выпендриваться? Права качать? Этим я покажу себя неадекватной идиоткой, вызову ответный удар. Представь, что комарик стал жужжать у твоего уха про права комаров. Что ты сделаешь? Прихлопнешь! Кроткой Анне Иовне будет совестно, но и она так поступит. Она должностное лицо. Незыблемость статуса ей важнее прав глупого комара, который полез на рожон. Да она и сама знает, что к чему, но хочет до пенсии тихо дожить. Если спровоцирую её на согласие со мной – убью этим. Я не Раскольников, чтоб утверждаться в собственной значимости через убийство старушки. И вообще, знаешь, я далека от мысли, что без моего вмешательства мир разрушится. Он прекрасно стоял без меня миллионы лет и, полагаю, продержится столько же…

– Ну, стоял он не слишком прекрасно… да и сейчас не без изъянов. Тебе же самой он временами не нравится!

– Это когда я не в настроении…

Соня передёргивает, утрируя свою отстранённость, – она как раз-таки пытается нащупать ту единственную точку, утвердись она на которой, мир мог бы простоять дольше и стал бы лучше, но Кеше это знать не обязательно. Тем более что такой точки она ещё не нашла.

«И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!» – часто напевала мама по разным поводам со значением: мол, надо бороться со своими недостатками, с неразумными желаниями, с неподатливой реальностью.