Полная версия

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

Перспективы развития психологической теории деятельности Б. Ф. Ломов видел в разработке проблемы совместной деятельности, которая характеризуется общностью цели, плана, принятия решения, оценки результата, предполагает общий фонд информации, который формирует каждый из участников деятельности и которым он пользуется, т. е. ориентируется и регулируется посредством коллективных форм отражения. Соответственно образ действительности выступает здесь как социально-психологический феномен. «Психологическое содержание совместной деятельности (особенно если она является подлинно коллективной) значительно богаче индивидуальной» (Ломов, 1984, с. 237).

По мнению Ломова, исследования совместной деятельности позволяют по-новому подойти к анализу единиц, структуры, уровней развития деятельности, дать более глубокое понимание ее субъекта и функций (когнитивной, регулятивной и коммуникативной) человеческой психики.

Наиболее яркой иллюстрацией использования системного подхода в исследовательской практике является разработка Ломовым проблемы общения, занимающей особое место в его научном творчестве.

Проблема общения имеет в отечественной психологии давнюю традицию, связанную с трудами В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна и других ученых, которые рассматривали общение как важное условие психического развития индивида, формирования личности. Вместе с тем необходимо отметить, что проблема общения не ставилась ими как самостоятельная психологическая проблема. Категория общения использовалась преимущественно в качестве объяснительного принципа при анализе других проблем психологии: проблемы развития психики человека в онтогенезе, формирования коллективистской направленности личности, социально-психологических условий возникновения и развития различного рода социальных общностей и т. д. Общение не было включено в психологический эксперимент, который в течение продолжительного времени ограничивался изучением психических проявлений изолированного индивида, осуществляющего ту или иную деятельность. В связи с этим 1970-е годы могут быть оценены как новый этап в развитии психологии. Именно в это время на фоне интенсивного развития социальной психологии и активизации интереса к групповым феноменам общение превращается в самостоятельную область психологического исследования, происходит переход от исследования «общения как фактора» к изучению непосредственно самого общения, его процессуальных характеристик, причем на всех уровнях анализа – методологическом, теоретическом, конкретно-эмпирическом. Начало этого этапа связано с выходом в свет цикла работ Б. Ф. Ломова и его учеников, в которых выдвигается принципиально новый подход к анализу проблемы общения.

Пристальное внимание Б. Ф. Ломова к этой проблеме[1] неслучайно: оно обусловлено общей научной ориентацией ученого, выражает его стремление максимально расширить границы и сферу исследования психической реальности. Для этого необходимо было преодолеть традицию использования монометодологического основания в изучении психических явлений, обеспечить выделение, учет и рассмотрение всех факторов, определяющих их развитие и проявления.

В советской психологии на протяжении многих десятилетий ведущим методологическим принципом был деятельностный подход. Категория деятельности рассматривалась как предельно широкая, охватывающая все другие категории, фиксирующие формы человеческой активности. Деятельность трактовалась преимущественно как предметно-практическая, строящаяся по модели «субъект – объект», соответственно человеческая жизнь представала как поток сменяющих друг друга деятельностей. Именно в контексте теории деятельности осуществлялись конкретные исследования различных психических явлений. Это позволило выявить ряд новых важных фактов и закономерностей, касающихся процессов целеполагания, мотивации, расширило представления о структурных характеристиках психики. Все формы человеческой активности – труд, познание, самопознание, общение, игра – рассматривались как разновидности деятельности и исследовались на основе тех схем, которые были разработаны применительно к ее анализу. Поэтому своеобразным диссонансом общепринятому подходу прозвучала идея Б. Ф. Ломова о том, что «человеческое бытие представляет собой многокачественную и многоуровневую систему отношений человека к миру» (Ломов, 1984, с. 245), поэтому его описание (а равно построение системы психологического знания) невозможно осуществить, опираясь лишь на одну какую-либо категорию, сколь бы важной она ни была. «Конечно, при желании можно все в человеческом бытии и его психике рассмотреть только через призму какой-либо одной категории, поскольку она, обладая всеобщностью, позволяет это сделать. Но нужно ли делать это? Продвигается ли при таком подходе познание природы и сущности психического? На наш взгляд, нет. Он ведет к редуцированию реальной многокачественности человеческой жизни» (Ломов, 1984, с. 7–8). Отсюда следовал логический вывод: «…бытие человека должно быть раскрыто в совокупности многочисленных определений и отношений» (Ломов, 1984, с. 8), для чего необходимо использование системы понятий и категорий. В нее Б. Ф. Ломов, наряду с деятельностью, включал такие категории, как отражение, личность, сознание, общение, социальное и биологическое. Таким образом, введение в понятийный аппарат психологии категории общения как объяснительного основания анализа психических явлений и принципа построения психологического исследования отвечало стремлению расширить границы психологического познания, охватить все стороны, уровни и грани психической реальности.

По словам Б. Ф. Ломова, общение выступает как самостоятельная и специфическая форма активности субъекта. Ее результатом является не преобразование предмета, а реализация межличностных отношений.

Специфичны и цель (направленность), и средства, и функции, и структура общения. Поэтому трактовка общения как деятельности («коммуникативная деятельность», «вид деятельности» и т. д.) неоправданна. Категория общения охватывает особый класс отношений – отношения «субъект – субъект(ы)», а значит, и речь здесь должна идти не о мотиве одного из субъектов, а о «взаимоотношении мотивов общающихся индивидов», не о системе поочередно направленных друг на друга действий партнеров, не о «сложении», «накладывании одна на другую параллельно развивающихся», «симметричных» деятельностей, а о взаимодействии субъектов (Ломов, 1984, с. 251). Причем действия партнеров по общению «выступают как сопряженные и обладающие специфическим качеством, которое можно было бы назвать обратимостью» (Ломов, 1984, с. 253).

Вместе с тем это отнюдь не означает утверждения абсолютной независимости общения и деятельности. Как отмечает Б. Ф. Ломов, выделенные стороны жизнедеятельности неразрывно связаны друг с другом, хотя образ жизни характеризуется ими по-разному. Общение и деятельность – самостоятельные, специфические формы социальной активности субъекта, которые в реальном процессе жизни тесно связаны друг с другом, находятся в состоянии диалектического взаимовлияния. И потому неверными являются как отождествление данных понятий, сведение общения к разновидности деятельности, так и абсолютное их противопоставление, игнорирующее те реально существующие связи и зависимости, которые характеризуют процесс жизнедеятельности индивида.

При описании процесса общения Б. Ф. Ломов реализует уровневый подход, что выражается в выделении трех уровней анализа исследуемого процесса: макроуровня (анализ общения индивида с другими людьми как необходимого момента его образа жизни; изучение общения в интервалах времени, сопоставимых с длительностью жизни человека); мезоуровня (рассмотрение отдельных межличностных контактов независимо от их длительности; изучение динамики процесса общения, его фаз и используемых средств); микроуровня (анализ отдельных сопряженных актов общения, представляющих собой его элементарные единицы) (Ломов, 1984, с. 271, 273). Это позволяет не только наметить разные планы исследования общения, но и определить пути изучения его реального иерархического строения на всех уровнях единого процесса жизнедеятельности человека. Процесс общения, согласно Ломову, имеет собственные функции: информационно-коммуникативную (передача – прием информации), регуляционно-коммуникативную (возможность регуляции поведения других людей и «подстройки» к их воздействиям) и аффективно-коммуникативную (изменение эмоционального состояния коммуникантов). Общение рассматривается как сложно организованная подвижная система, по-разному раскрывающаяся на различных уровнях анализа. Выделяются циклы и фазы развертывания этой системы. Все это, по сути, означает реализацию системного подхода применительно к данной проблеме.

В работах Б. Ф. Ломова разрушается еще один традиционный подход – взгляд на общение как на сугубо социально-психологическую категорию. В исследовании проблемы общения выделяется общепсихологический аспект, ставится вопрос о влиянии общения на формы, уровни и динамику психического отражения. Подобно деятельности, общение выступает в роли основания психических явлений, определяя развитие психических процессов, формирование личности, овладение индивидом общественно-историческим опытом. Психические явления, в свою очередь, регулируют процесс общения и являются условием его развития.

Принципиальные изменения вносятся в схему психологического эксперимента: в ней эксплицируются, становятся предметом специального изучения отношения «субъект – субъект». Включение общения в экспериментальную ситуацию качественно преобразует исследуемую реальность: происходит переход от изучения индивидуальной деятельности к исследованию совместной деятельности; от рассмотрения индивида как субъекта деятельности к анализу коллективного субъекта.

Исследования, выполненные в этом русле под руководством Б. Ф. Ломова, охватывают практически всю совокупность психических явлений – от сенсорно-перцептивных процессов до сложных интеллектуальных форм психической деятельности (решение творческих задач, формирование понятий). Сравнивая развертывание когнитивных процессов в условиях индивидуальной и совместной деятельности, Ломов показал, что «непосредственное общение является важнейшей детерминантой познавательных процессов на всех уровнях» (Ломов, 1984, с. 284). Это позволило раскрыть закономерности, характеризующие динамику и результаты познавательной деятельности в условиях общения, выделить механизмы (психологические, психофизиологические), определяющие наблюдаемые при этом эффекты. Принципиально важным является вывод о сложном опосредствованном влиянии общения на психические процессы, определяемом совокупностью детерминант: характером совместной деятельности (ее содержание и степень сложности); спецификой ситуации взаимодействия (экстремальная, нормальная, экспериментальная, естественная и т. д.); индивидуально-психологическими характеристиками субъектов общения (коммуникативные навыки, подготовленность к деятельности и общению, мотивация и т. д.); социально-психологическими факторами (особенности отношений участников общения, их модальность, уровень сработанности и совместимости и т. д.). «Эффект общения» проявляется в: 1) способах организации, селекции, оценки и коррекции воспринимаемой информации; 2) выборе системы отсчета и трансформации образов; 3) расширении базы обобщения и абстрагирования при усвоении понятий; 4) изменении стратегии решения широкого класса задач и т. п. По существу, общение затрагивает все «измерения» психического отражения, испытывая вместе с тем его регулирующее влияние.

Интерес к людям, талант общения, системный способ мышления – наиболее яркие черты личности Бориса Федоровича, удивительным образом преломившись в научном творчестве ученого, стали основополагающими принципами психологического познания в его трудах. Масштаб ученого определяется перспективностью и исторической востребованностью его идей. Масштаб личности определяется теми добрыми делами, которые сотворил человек, тем позитивным следом, который он оставил в умах и сердцах людей. И с этой точки зрения и идеи, и человеческий образ Бориса Федоровича выдержали испытание временем. Они по-прежнему живы, ориентируют нас и помогают в решении наших научных и жизненных проблем, являются критериями их оценки; они задают перспективу завтрашнего дня психологической науки.

* * *Книга, предлагаемая вниманию читателей, состоит из четырех разделов, с разных сторон характеризующих особенности психической регуляции деятельности человека. В нее включены индивидуальные и совместные работы (в полном объеме или отдельные главы) Б. Ф. Ломова, которые давно стали библиографической редкостью. Они отличаются по содержанию и манере изложения материала, но, взятые в совокупности, дают достаточно полное представление о способе мышления и разделяемых ученым методологических идеях: комплексности исследований и системном подходе к анализу психических явлений; единстве теории, эксперимента и практики в психологии; соотношении категорий отражения и деятельности; общепсихологическом статусе общения. Представленность работ в порядке их создания позволяет отследить динамику взглядов Б. Ф. Ломова на различных этапах его творческого пути.

Несмотря на то, что вошедшие в книгу труды выполнены десятки лет назад, они по-прежнему будят мысль, заставляют думать, демонстрируют высокую культуру исследовательского труда, обозначают перспективу развития психологической науки.

Раздел I «Восприятие и движение» посвящен исследованию механизмов формирования чувственного образа. Проблемы организации окуломоторной активности в процессе зрительного восприятия обсуждаются в статье Б. Ф. Ломова, Е. А. Андреевой и Н. Ю. Вергилеса из книги «Моторные компоненты зрения» (1975). Большое внимание уделяется характеру взаимодействия рук при осязании; дается глубокая характеристика инструментального осязания. Эта часть раздела представлена главами 3 и 4 монографии Б. Г. Ананьева, Л. М. Веккера, Б. Ф. Ломова и А. В. Ярмоленко «Осязание в процессах познания и труда» (1959).

В разделе II «Образ в системе психической деятельности» обсуждаются проблемы способов чувственной регуляции деятельности летчиков. Проводится глубокий анализ конструкта «образ полета», его измерений, генезиса, трансформаций и их последствий для выполнения деятельности. Идея неразрывной связи психики и деятельности наполняется конкретным практическим содержанием. Раздел представлен главами 1 и 2 монографии Б. Ф. Ломова, Н. Д. Заваловой и В. А. Пономаренко «Образ в системе психической регуляции деятельности» (1986), а также главой 1 монографии Г. Т. Берегового, Н. Д. Заваловой, Б. Ф. Ломова и В. А. Пономаренко «Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике» (1978).

Проблема антиципации является центральной в разделе III «Уровни антиципации и деятельность». Антиципация, или способность к прогнозированию событий, выступает здесь как системное образование, по-разному раскрывается на различных уровнях отражения человеком действительности и регуляции его деятельности. Раздел представлен главами 1, 3, 4 монографии Б. Ф. Ломова и Е. Н. Суркова «Антиципация в структуре деятельность» (1980).

Раздел IV «Познание. Деятельность. Общение» концентрируется вокруг рассмотрения проблемы общения. Здесь подчеркивается момент социальной регуляции поведения и деятельности человека. Показано значение проблемы общения для общей психологии («Общение как проблема общей психологии»), продемонстрирована неразрывная взаимосвязь общения и психических процессов («Психические процессы и общение»). Обе статьи опубликованы в коллективной монографии «Методологические проблемы социальной психологии» (1975). Раздел завершается статьей «К проблеме деятельности в психологии», впервые опубликованной в «Психологическом журнале» в 1981 г.

Книга подготовлена к печати лабораториями системных исследований психики, истории психологии и исторической психологии Института психологии РАН.

Ответственные редакторы книги выражают благодарность за помощь в проведении научно-технической работы по подготовке книги к изданию сотрудникам и аспирантам лаборатории системных исследований психики Института психологии РАН А. А. Демидову, Д. А. Дивееву и А. В. Жегалло.

В. А. Барабанщиков,А. Л. Журавлев,В. А. КольцоваЛитература

Ананьев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация человека // Познавательные процессы: ощущения, восприятие. М., 1982. С. 7–31.

Ананьев Б. Г., Веккер Л. М., Ломов Б. Ф., Ярмоленко А. В. Осязание в процессах познания и труда. М., 1959.

Андреева Е. А., Вергилес Н. Ю., Ломов Б. Ф. К вопросу о функциях движения глаз в процессе зрительного восприятия // Вопросы психологии. № 1. 1972. С. 11–24.

Андреева Е. А., Вергилес Н. Ю., Ломов Б. Ф. Механизм элементарных движений глаз как следящая система // Моторные компоненты зрения. М., 1975. С. 7–55.

Завалова Н. Д., Ломов Б. Ф., Пономаренко В. А. Образ в системе психической регуляции деятельности. М., 1986.

Зинченко В. П., Ломов Б. Ф. О функциях движений руки и глаза в процессе восприятия // Вопросы психологии. № 1. 1960. С. 29–41.

Ломов Б. Ф. Формирование графических знаний и навыков у учащихся. М., 1959.

Ломов Б. Ф. Человек и техника (очерки инженерной психологии). М., 1966.

Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии. № 2. 1975. С. 31–45.

Ломов Б. Ф. Общение как проблема общей психологии // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. С. 124–135.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.

Ломов Б. Ф. Проблемы общей, инженерной и педагогической психологии. М., 1991.

Ломов Б. Ф., Беляева А. В., Носуленко В. Н. Вербальное кодирование в познавательных процессах. М.: Наука, 1986.

Ломов Б. Ф., Осницкий А. К. Вероятностное прогнозирование как одна из детерминант непреднамеренного запоминания // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. № 2. М., 1972. С. 44–51.

Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1980.

I

Восприятие и движение

Механизм элементарных движений глаз как следящая система

В изучении механизма движений глаз наибольшее распространение получили гипотезы, трактующие его как устройство, работающее по программе. Предполагается, что, прежде чем глаз совершит то или иное движение, в управляющем центре должна сформироваться программа, которая и определит характеристики этого движения. Утверждается, что принцип программирования пронизывает все уровни глазодвигательной системы. Ему подчиняется работа не только тех уровней, которые определяют последовательность перемещения взгляда, маршрут осмотра объектов, но и тех, которые регулируют элементарные движения. Например, считается, что до того, как глаз совершит скачок от одной точки фиксации к другой, должна быть сформирована программа, задающая направление, амплитуду и скорость этого сигнала. Формирование такой программы является содержанием латентного периода, предшествующего скачку.

Видимо, нет оснований сомневаться в том, что высшие уровни регуляции движений глаз (в особенности произвольные движения) связаны с формированием программы. Принцип программирования отчетливо обнаруживается в том случае, когда человек осуществляет целенаправленную сознательную деятельность наблюдения. Наблюдающий заранее намечает последовательность осмотра объектов, стратегию поисков, которые определяют маршрут движений глаз[2]. Но даже и в этом случае программа вряд ли выступает в качестве детального предписания всех элементов маршрута осмотра объектов, находящихся в поле зрения: направления, амплитуды и изменений скорости каждого скачка и длительности каждой фиксации[3].

Разумеется, можно предполагать, что детальная программа движений глаз формируется на неосознаваемом уровне. Однако вряд ли такой способ управления движениями глаз (управление по программе) является наиболее эффективным и надежным. По грубому расчету глаз в течение суток (за время бодрствования) совершает около 100 000 скачков. Добавив к этому другие виды движений, мы получим астрономическую величину. Если бы каждое элементарное движение осуществлялось по программе, которая должна детально учитывать многие особенности внешней и внутренней стимуляции, то легко представить, насколько огромной была бы работа управляющей системы по программированию (и насколько громоздкой должна была бы быть эта система). Имея в виду общие законы эволюции, логичнее предположить, что управление элементарными движениями глаза осуществляется по более простому и более универсальному принципу.

Исследования показывают, что элементарные движения глаз не осознаются и произвольно не регулируются. Их характеристики определяются не столько заранее сформированной внутренней программой (сознаваемой или несознаваемой), сколько условиями наличной зрительной стимуляции [9, 10].

Детерминанты элементарных движений глаз

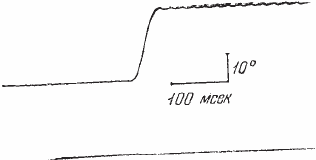

Как известно, в условиях свободного рассматривания неподвижных объектов перевод взгляда с одной точки на другую осуществляется скачкообразным движением. В естественных условиях величина скачка обычно не превышает 20°, причем минимальные скачки составляют 2–5 угл. мин. В процессе скачка скорость движения плавно нарастает, достигает некоторого максимума, а затем плавно убывает до нуля, при этом время нарастания скорости и время ее падения примерно равны. Типичная прямая скачка представлена на рис. 1.1. Максимальная достигаемая скорость зависит от величины скачка, определяемой расстоянием между точками фиксации. Исследования показывают, что человек не в состоянии произвольно изменять продолжительность, скорость и характер скачка [119].

При объяснении механизмов скачка выдвигается предположение, что он осуществляется по некоторой «двигательной» программе, формирующейся до начала скачка на основе зрительной информации о расстоянии между его начальной и конечной точками [96, 119]. Такая предваряющая скачок программа кажется необходимой, поскольку, как утверждают многие исследователи, [96,100, 119], глаз в процессе скачка не получает зрительной; информации и, следовательно, исключена возможность коррекции движения в ходе его выполнения. Утверждается также, что контроль скачкообразного движения осуществляется проприоцептивно [80].

Рис. 1.1. Скачок глаза при произвольной смене точек фиксации

С целью проверки гипотезы программированного скачка нами были проведены эксперименты, в которых сравнивались движения глаз при свободном рассматривании и в условиях стабилизации стимула относительно сетчатки. Предполагалось, что если гипотеза программированного движения справедлива, то в обеих ситуациях при равенстве расстояния между стимулами, а следовательно, и тождественности формирующихся двигательных программ характер движения будет одинаков.

Методика экспериментов. Поскольку задачей экспериментов являлось сравнение движений глаз при восприятии точечных стимулов в условиях свободного рассматривания и при стабилизации стимулов относительно сетчатки, необходимо было исключить влияние предварительной настройки испытуемого на каждый из упомянутых режимов. Иначе говоря, надо было обеспечить тождественность постановки эксперимента и для условий свободного рассматривания, и для условий стабилизации, чтобы испытуемый не знал, какой из стимулов (стабилизированный или нет) предъявляется ему в каждой данной пробе.

Эксперименты проводились на установке, схема которой показана на рисунке 1.2. В установке имеются два осветителя. Один, глазной, размещен на присоске, укрепленной на глазном яблоке испытуемого, другой является внешним, не связанным с глазом. Луч от каждого осветителя проецируется на расположенный перед испытуемым белый экран и создает световое пятно (точечный стимул). При повороте глаза осветитель, укрепленный на присоске, поворачивается на тот же угол и в том же направлении, что и глаз, и это создает соответствующее перемещение светового пятна. Как видно из схемы, угол между зрительной осью глаза и лучом осветителя будет неизменным при любых поворотах глаза, и поэтому положение светового пятна окажется стабилизированным относительно сетчатки, т. е. при любых поворотах глаза местоположение проекции пятна на сетчатке не будет изменяться (световое пятно, создаваемое глазным осветителем, как бы привязано к глазу).

Световое пятно, создаваемое внешним осветителем, проецируется на экран в то же место, что и световое пятно от глазного осветителя, когда глаз занимает исходную позицию. Но оно не стабилизировано относительно сетчатки, и при движении глаза его проекция на сетчатке будет изменяться соответственно этому движению. Яркость и размер световых пятен подобраны с таким расчетом, чтобы испытуемый не мог получить информацию о том, какой из осветителей (внешний или глазной) включен в данный момент. Тем самым обеспечиваются условия, при которых вся информация об изменении положения стимула относительно глаза будет поступать в зрительную систему только после начала движения глаза.