Полная версия

С неба упали три яблока

– Вот когда умрем и встретимся с ними, тогда и наговоримся.

Магтахинэ неожиданно легко согласилась и никогда при муже не произносила их имен, Василий, тронутый ее сговорчивостью, какое-то время терпеливо сносил ее безбрежный словопоток, пока однажды, вернувшись домой раньше обычного времени, не обнаружил жену стоящей перед зеркалом с фотокарточками сыновей в руках – мерно раскачиваясь и переводя взгляд с одной фотографии на другую, она жаловалась на свою судьбу: на их немощного деда, прикованного к креслу-качалке, сиденье которого Василий переоборудовал таким образом, чтобы можно было отодвинуть в сторону заслонку и подставить горшок, не поднимая старика, Магтахинэ пришлось перешить ему штаны, чтобы он справлял нужду не снимая их, по-другому никак, жаловалась она, мне его не поднять, а подсобить некому, отец ваш пропадает в своей кузне с восхода и до самого заката, а от бабки толку никакого, только и знает, что шастать по соседям да сплетни собирать, странная какая-то стала, это ей не так и то не эдак, иногда грешным делом думаю, что она головой тронулась, на днях застала ее в погребе, сидит в уголочке, чуть ли глазами мне не светит, пережидаю, говорит, ветер, я ей говорю – какой ветер, мама, она мне в ответ – тебе не понять какой, я ей говорю – куда уж мне с моим недалеким умом тебя понять, другое дело твоя любимая Шушаник, а она как услышала имя вашей младшей тетки, как вскочила, как заверещала, как заметалась по погребу, чуть все карасы не перебила, угомонила я ее кое-как, привела домой, напоила мятным чаем, натерла виски тутовкой, она вроде успокоилась, месяц тихая была, а вчера снова учудила – пришла к Ейбоганц Валинке, встала на пороге ее дома, зови, говорит, твою мать, есть у меня к ней разговор, это она с Ейбоганц Катанкой собралась пообщаться, которая преставилась чуть ли не пол века назад, хорошо, что Валинка на ее слова не обиделась, сразу поняла, что на ясную голову человек такое вытворять не будет, завела ее в комнату, усадила на тахту, подожди, говорит, немного, сейчас позову свою маму, а сама прибежала ко мне, мол, так и так, Магтахинэ, мать твоя, кажется, не в себе, пришли мы к ней, а бабка ваша сидит на полу обложившись мутаками, словно шахиня, подайте нам, говорит, халвы с кунжутом и грвакан изюма, да проследите, чтобы изюм был без косточек, а потом поворачивается к голой стене и начинает разговаривать с ней, называя ее Катанкой.

На следующее утро, улучив минуту, когда жена ушла в огород, Василий завернул фотокарточки сыновей в газету, отнес Сатеник и попросил спрятать в таком месте, где до них не сможет добраться Магтахинэ. Сатеник забрала у него сверток, только спросила, зачем он так сурово поступает с женой.

– Она мне всю плешь жалобами проела, а теперь за сыновей взялась. Не дам их покой тревожить! – отрезал Василий.

Сатеник долго ходила по дому в поисках укромного места, в итоге положила фотографии в металлическую баночку из-под монпансье и убрала на самое дно бельевого сундука, под ситцевые мешочки с сушеной лавандой и нафталином. Обнаружив пропажу, Магтахинэ поостереглась устраивать мужу скандал, прибежала с жалобами к золовке. Сатеник пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выдать себя. После долгих увещеваний ей удалось убедить невестку не заводить с Василием разговор о пропавших фотокарточках. Магтахинэ к ее совету прислушалась, но затаила на мужа большую обиду и в отместку обогатила полноводное течение своих бесконечных сетований новыми туманными намеками на то, что даже самому бездушному чурбану не под силу стереть образы любимых людей из ее сердца, потому что оно у нее большое и бездонное, не под стать жалким сердцам тех, кто способен без зазрения совести унести из дома самое дорогое, что было, есть и будет у каждой самоотверженной, любящей и несчастной матери, и если эти черствые сердцем люди умеют запереть свое горе под замок, то она этого сделать не в состоянии, потому что силы у нее на исходе, и душа ее – что тот зверь, угодивший в капкан, которому не освободиться и не умереть, а лишь униженно ждать своей неминучей и страшной кончины. Василий сносил ее жалобы молча, хмурился и кряхтел, уходил в кузницу, сидел возле холодной печи допоздна, дымил трубкой и без конца потирал левую ладонь – в тщетной попытке унять ноющую боль.

После смерти Магтахинэ Сатеник собиралась вернуть брату фотокарточки сыновей, но потом решила повременить – пусть сначала он немного опомнится от горя. И теперь эти снимки, благодаря жестяной коробке из-под монпансье благополучно пережившие холод и нашествие плесени, перекочевали из бельевого сундука в деревянную шкатулку и терпеливо ждали часа своего возвращения под отцовское крыло.

Меж тем Сатеник взялась устраивать личную жизнь брата. Первым делом она перекинулась несколькими словами со Шлапканц Ясаман. Обрадованная возможностью положить конец одиночеству подруги, Ясаман обещала поговорить с Анатолией. Заручившись ее поддержкой, Сатеник принялась уговаривать брата. Василий сначала отмахивался, не принимая ее слова всерьез, но потом скрепя сердце согласился, потому что сам отлично знал, что мало чего найдется на свете мучительнее одинокой старости.

Относился Василий к Анатолии с большим уважением, несколько раз, еще до войны, намеревался заглянуть в библиотеку, чтобы выпросить себе самоучитель по чтению, но всегда, досадно робея, проходил мимо, оттого что однажды видел, как Анатолия, обмотав метлу ветошью и обильно намочив ее в слабом растворе уксуса, моет каменную стену под ласточкиными гнездами, бережно обводя каждое гнездо по низу, чтобы нечаянно не зацепить его и не обрушить. Вспомнил себя, молодого и пустоголового, способного на спор убить ни в чем не повинного быка, – и усовестился. Вот она, разница между человеком грамотным и неграмотным, думал Василий, уходя прочь от библиотеки в свою жаркую кузницу, грамотный боится порушить пустое гнездо, а неграмотный готов дух из невинной животины вышибить, лишь бы доказать свою дурную силу.

– Она умная, начитанная, зачем ей такой неотесанный чурбан, как я! – поделился он своими сомнениями с троюродной сестрой.

– Муж тоже у нее умный и начитанный был? – хмыкала Сатеник. – Этот бездушный ирод ее смертным боем бил, а она, такая грамотная, терпела. Посмотри на себя – ты порядочный, работящий, надежный. Ни разу на Магтахинэ руки не поднял, хотя она, царствие ей небесное, много раз напрашивалась на приличный нагоняй. Грамотность, Васо-джан, не тут должна быть, – Сатеник постучала пальцем по лбу брата, – а вот здесь, в сердце, – и она приложила ладонь к его груди.

Доведенный ее уговорами Василий, дождавшись, когда табак выйдет, засобирался к Ованесу. Прикупил курева, заодно, запинаясь и смущенно откашливаясь, спросил об Анатолии. Ованес не дал ему договорить:

– Я буду только рад, если вы сойдетесь. Правда, Ясаман говорит, что Анатолия не настроена на новый брак, но ты же знаешь женщин. Сегодня у них одно на уме, завтра – обратное. Дай ей время пообвыкнуться с этой мыслью. Там видно будет.

С того дня Василий часто заглядывал к Ованесу и Ясаман, поговорить о том о сем и в нарды перекинуться. Однажды он застал у них Анатолию, вежливо поздоровался, но та, отчего-то расстроившись, взяла у Ясаман соли и заторопилась уходить.

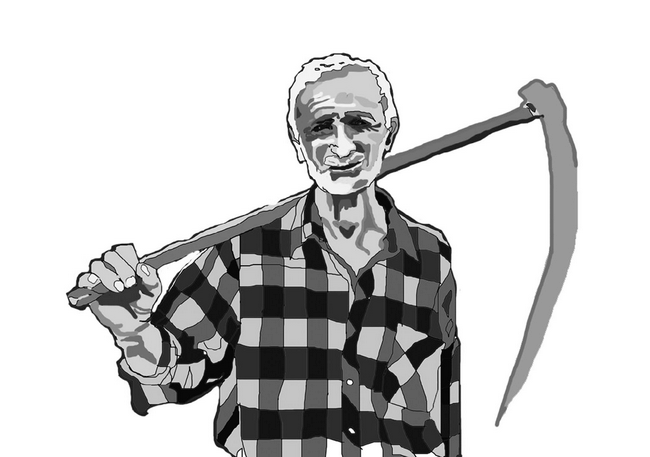

– Дочка, ты вроде жаловалась, что коса притупилась, попроси Василия наточить ее, – сделал попытку задержать ее Ованес.

– Спасибо, не надо, я уже наточила, – мягко отказалась Анатолия и направилась к входной двери.

– Упрямая, как ишак. Вся в своего отца, – дождавшись, когда она уйдет, развел руками Ованес.

– Она дочь своего отца, а я – сын своего. Посмотрим, кто кого, – хмыкнул Василий.

Ованес тогда хлопнул себя по коленям и рассмеялся. А теперь, пряча улыбку в бороду, наблюдал, как бликуют на солнце тщательно наточенное острие и отполированная до блеска рукоять косы, которую Василий нес на своем плече.

– Я смотрю, с гостинцем пришел, – крякнул Ованес.

Василий пошел вверх по лестнице, цепляя лезвием косы виноградную лозу, увивающую перила и деревянные подпорки веранды.

– Может, внизу оставишь инструмент? – не вытерпел Ованес.

Василий смешался, снял с плеча косу, прислонил ее к перилам таким образом, чтобы она не опрокинулась.

– Я это. К Анатолии собрался. Косу ей новую сделал, раз старая затупилась.

– А чего домом промахнулся?

– Да вот… Вчера к заходу солнца зашел – а у нее свет везде погашен. Пришел сутра – птица не выпущена из курятника и двор сухой, видно, что водой не обрызгивали и не подметали. Постучался в дверь – не открывает.

– Ну, может, спит еще.

– Может, и спит. Я чего хотел попросить, Ованес. Пусть Ясаман сходит к ней, узнает, как она там.

– Она травы заваривает. Закончит – сходит. Но вообще, – проговорил со значением Ованес, – я бы на твоем месте сам это дело до конца довел, раз, слава богу, все-таки решился.

Василий почесал затылок, снова взвалил на плечо косу.

– Пойду постучусь еще раз.

– Косу хотя бы оставь. Ходишь с ней, как привязанный. Никуда она не денется, потом отнесешь.

– Нет, я лучше так.

– Нуда, с инструментом сподручней женихаться.

– Чего?

– Говорю – удачи. Зайди потом, расскажи, чего там у тебя вышло.

Дождавшись, когда Василий скроется за калиткой, Ованес нацепил трехи, заправил внутрь шнурки, чтобы не путались под ногами, и заторопился в подсобку – к жене. Ясаман как раз процеживала через марлю в бутыль темного стекла остывший отвар. В комнате крепко пахло сухими травами и кизиловой самогонкой, на которой она неизменно настаивала лечебные снадобья.

– Слышишь, Ясаман. – Ованес тщательно притворил за собой дверь, чтобы не пропустить в помещение губительные для настоек солнечные лучи.

– С кем это ты там разговаривал?

– С Василием. Говорит – Анатолия ему дверь не открывает.

– Как это не открывает?

– А вот так. Видно, косы испугалась.

Ясаман замерла с ситечком в руке.

– Какой косы?

– Той косы, с которой он к ней в гости заявился. Надоело ждать, пока она проникнется к нему благосклонностью, вот и пришел с инструментом. Мол, откажешь – головы не снесешь.

Ясаман фыркнула, покосилась на мужа. Тот с невозмутимым видом рассматривал на просвет бутыль с отваром. Потом поставил ее обратно на полку, хмыкнул.

– Собирался идти поливать табак, но придется дождаться возвращения Василия. Хочется знать, чем все закончится.

– Хоть бы он ее убедил, – вздохнула Ясаман.

Глава 3

Каждый раз, когда отец, припадая на левую ногу и делая резкий, широкий замах правой рукой, скашивал новый ряд травы, Анатолия видела, как напрягаются под архалуком и заправленными в голенища сапог брюками его мышцы. «Поди неудобно работать, когда одежда так плотно прилегает к телу», – подумала она. Шел дождь – сильный, но на удивление легкий, лил, словно сквозь проходил. Анатолия подставила ладони, ощутила его прикосновение робким дыханием теленка Груши, которому в детстве каждое утро приносила морковки, – съев угощение, теленок ласково дышал ей в ладони и глядел большими влажными глазами в пушистых белесых ресницах.

– Гру-у-ша, – умилялась Анатолия, – Гру-уша.

– М-ы-ы-у, – отвечал, вздрагивая большими ушами, теленок, – м-ы-ы-у.

Анатолия вдохнула полной грудью влажный воздух – голова закружилась от острого запаха ранних яблок: крохотных, нежно-румяных, с розовыми разводами на срезе и ярко-малиновыми косточками, мама варила из этих яблок варенье – душистое, на меду и корице, старшая сестра подхватывала из миски за длинный хвостик яблочко, подставляла ладонь, чтобы не капнуть соком на пол, протягивала ей – ешь.

Дождь шел так, словно смывал все горести. Гладил по волосам, обнимал за плечи, щекотал затылок. Анатолия подставила ему лицо, но глаза не закрывала, чтобы не терять из виду отца. Порадовалась тому, как он верно подгадал время для работы, ведь косить траву легче всего в мокрую погоду.

– А-ай-йрик! – позвала она нараспев. – А-а-йрик![16]

Отец ее не слышал. Мерно, без видимых усилий размахивая девятиручной тяжеленной косой, он продвигался к краю поля – такими большими, в девять обхватов клинка инструментами работали только исполинского роста и силы мужчины, которых в Маране называли аждааками, то бишь великанами. Севоянц Капитон, наверное, и впрямь был из рода аждааков – могучий, двухметроворостый, несгибаемый, как скала, с такими широченными плечами, что на одно усаживал двух старших дочерей, на другое – Воске с Анатолией и кружил их, захлебывающихся в счастливом визге по двору, под испуганные причитания старенькой бабо Манэ – только не урони их, Капитон-джан, только не урони.

– Не уроню, – смеялся Капитон.

Дождь ниспадал целительным потоком, обволакивал, убаюкивал, тянул за плечи назад, туда, где было шумно и неуютно, куда не хотелось оборачиваться и не хотелось возвращаться. Водяные струи становились плотнее и гуще, мешали Анатолии разглядеть отца – она забеспокоилась, попыталась сделать шаг к нему, но ноги не слушались, шум за спиной, сначала едва различимый, – усиливался, нарастал и, наконец, преодолев какие-то неведомые преграды, достиг ее, завертев в вихре настойчивого, протяжного, отчаянного зова:

– Анатолия! Ай, Анатолия! А-на-то-ли-я!

Анатолия открыла глаза. И сразу разглядела раскачивающуюся на сквозняке тонкую нить паутины, свисающую с деревянной балки потолка. Бабо Манэ бы заругала – у хорошей хозяйки не может быть паутины под потолками, хорошая хозяйка хотя бы через день должна проходиться по верхним углам комнаты шваброй, обмотанной сухой тканью, чтоб не прослыть потом на всю деревню неряхой.

Она зарылась лицом в ладони, тяжело вздохнула. Не умерла.

Откинула одеяло, с превеликой осторожностью села. Предусмотрительно подстеленная клеенка была испачкана кровью почти до краев, мокрая ночная рубашка задралась кверху. В ушах шумело, во рту остро отдавало неприятной горечью. Она поморщилась, налила в стакан воды, выпила. Головокружение немного унялось, но поясницу ломило так, словно вчерашний день она не в постели провела, а провозилась в огороде. Анатолия кинула взгляд на замерший у самого края подоконника солнечный луч и подивилась тому, что умудрилась проспать почти до полудня. Собралась уже подниматься, как вдруг услышала в соседней комнате шаги. Только успела откинуться на подушки и прикрыться одеялом, как в дверь раздался негромкий стук.

– Анатолия? Это Василий.

Анатолия испугалась. Наверное, с какой-нибудь дурной вестью пришел.

– Случилось чего? – спросила она.

Дверь скрипнула, приоткрылась совсем чуть-чуть.

– Я стучал-стучал, но все без толку. Пошел вокруг дома, вижу – окно открыто. Звал тебя, но ты не отвечала. Решил зайти, мало ли, вдруг помощь нужна.

Анатолия вздохнула. Вот чей настойчивый зов вернул ее к жизни. Она села, сдернула со спинки стула жакет, надела его, застегнулась на все пуговицы, провела рукой по волосам, приводя их в порядок. Поправила одеяло так, чтобы оно прикрывало всю простыню.

– Заходи, раз пришел.

За дверью зашебаршились. Далее обе ее створки распахнулась до упора и впустили в комнату остро заточенный клинок косы. Обомлевшая Анатолия молча наблюдала, как Василий, стараясь не зацепить шкаф с бельем, оборачивает косу вниз клинком и прислоняет к стене. Потом он повернулся к ней, коротко кивнул:

– Доброе утро.

Она осторожно кивнула в ответ, не отрывая изумленного взгляда от косы.

– Заболела? Может, к Ясаман за снадобьем сходить? – спросил Василий.

Анатолия покачала головой и медленно перевела взгляд на ступни гостя. Входя в дом, он разулся и теперь стоял перед ней в разных носках – один коричневый, а второй и вовсе разноцветный – в синюю, желтую и зеленую полоску. Василий проследил за ее взглядом, окончательно сконфузился. Пробубнив «надел первое, что попалось под руку», он растерянно потоптался на месте, попытался было убрать пудовые ручищи в карманы брюк, но, потерпев фиаско, спрятал их за спиной. Нахмурился.

– Тогда я пошел?

– А приходил чего? – обрела наконец дар речи Анатолия.

– Косу принес в подарок. – Василий смущенно крякнул и, раздосадованный собственной нерешительностью, сердито добавил: – Ну и замуж хотел позвать.

Анатолия закатила глаза. Ходил кругами, ходил, то к Ованесу заглянет – якобы в нарды поиграть, то Ясаман подобьет поговорить с ней. Теперь сам явился и новую косу зачем-то притащил. Стоит, словно пепла на хвост насыпали – и стряхнуть охота, и мусорить не хочется.

Каждый житель Марана знал всю подноготную остальных своих односельчан, для каждого они были словно на ладони – со всеми своими горестями, обидами, болезнями и редкими, но такими долгожданными радостями. Отношение друг к другу в деревне было участливо-сродное, подразумевающее добрососедство, и ничего более. Анатолия не могла взять в толк, с какой стати Василию пришло в голову порушить этот мерный распорядок жизни. Вся его взрослая жизнь – с того самого осеннего утра, когда она девятнадцатилетней девушкой вернулась в отцовский дом (именно в тот день у Василия родился первенец), и до того дня, когда умерла Магтахинэ, оставив его одиноким вдовцом, – протекала перед ее глазами. Ничего, кроме родственного расположения, она к нему не испытывала и сходиться с ним не собиралась. Но и расстраивать его она тоже совестилась – вон, набычился, глядит исподлобья своими большими, чуть навыкате, цвета остывшей золы глазами – и сокрушенно молчит.

Встревоженный ее долгим безмолвием Василий, не сводя напряженного взгляда с растерянного лица Анатолии, думал, что если она ему откажет, то, не откладывая дел в долгий ящик, он придет к троюродной сестре на телеграф и выдернет ей позвоночник, чтобы она не подбивала его больше на всякую дурость. Скрипел себе последние три года вдовцом и дальше проскрипит. Люди калеками свой одинокий век доживают и не жалуются. А ему чего роптать, слава богу, руки-ноги на месте, и голова еще варит.

Тянуть дальше с ответом не имело смысла – Василий наливался грозовыми тучами буквально на глазах, так что Анатолия решилась. Все одно ее скоро не станет, пусть хотя бы не держит на нее зла за то, что она ему отказала. Собрав всю волю в кулак, она коротко улыбнулась и кивнула.

– В смысле да? – обомлел Василий.

– Да, – просто ответила Анатолия.

Василий смешался. Тщательно разработав пути отступления при неблагоприятном стечении обстоятельств, реакции на положительный ответ он почему-то не предусмотрел. Оттого стоял сейчас, словно громом пораженный, только воздух ртом хватал.

– Никак передумал? – рассмеялась Анатолия.

– Да нет! – отмер, наконец, Василий, смущенно кхекнул и заторопился к выходу. – Пойду на телеграф, Сатеник приведу.

– Зачем?

– Свататься. Чтобы все по чину, по традиции.

– Нам ведь с тобой не по двадцать лет, – мягко возразила Анатолия. – Давай обойдемся без церемоний.

– Раз без церемоний, чего тогда тянуть? – приободрился Василий. – Собирай свои вещи, переедешь ко мне.

– Нет. Жить мы будем в моем доме. Я так хочу.

– Как скажешь. Пойду тогда свои вещи соберу. Вечером перенесу к тебе.

Анатолия просяще подняла руку.

– Дай мне хотя бы два дня.

– Зачем?

– Ну… свыкнуться. И дом подготовить к твоему переезду.

– Ладно, пусть будет по-твоему.

Василий поднял косу, взвалил ее на плечо.

– Где у тебя инструмент хранится?

– В большом погребе. Как спустишься по лестнице, поворачивай направо.

– Отнесу. И Ясаман с Ованесом предупрежу, что все у тебя в порядке. Переполошились небось.

– С чего это переполошились?

– А я знаю?

– Передай, что я попозже загляну к ним.

– Тогда и я к ним загляну. – И Василий, прикрыв за собой дверь, вышел из комнаты.

Анатолия прислушивалась к его удаляющимся шагам. Ее мучили угрызения совести, но поступить по-другому она не могла, главное, что сейчас ей было нужно, – выпроводить непрошеного гостя. Поэтому и подыграла ему. Ничего, не маленький, переживет. Она откинула одеяло и осторожно поднялась. Первым делом, морщась, еле сдерживая рвотные позывы, сняла с себя испачканную одежду. Никогда прежде, даже в те годы, когда каждое новое женское недомогание по крупице убивало ее надежду забеременеть, она не испытывала такого необъяснимого отвращения к собственному телу, как сейчас. Всю жизнь промучилась с менструациями – прекратились они только к пятидесяти годам, вымотав ей последние нервы, и протекали всегда с такими чудовищными болями, что каждый раз Анатолии хотелось наложить на себя руки, лишь бы не испытать их вновь. Смесь из гусиного жира и настойки перца, которую она исправно наносила на низ живота, облегчения не приносила, отвары Ясаман тоже не помогали, Анатолия обматывалась пуховым платком и проводила четыре долгих дня скрюченной на стуле – в сидячем положении боль становилась чуть терпимее. Переносила она эту ежемесячную пытку стоически, никогда не роптала. Лишь изредка, доведенная не столько болью, сколько обидой до отчаяния, плакала на плече Ясаман. Что творилось с ней теперь, спустя восемь лет с последних женских недомоганий, она не знала, но и не беспокоилась – смысл волноваться, когда жить осталось в лучшем случае считаные часы.

Времени на раздумья не было, нужно было приводить себя в порядок. Анатолия задышала медленно и глубоко, унимая тошноту. Чтобы легче справиться с головокружением, прикрыла глаза и пошла, держась за стену. Добравшись до кухни, первым делом поискала съестное. Нашла на полке забытую баночку с остатками розового варенья, доела его, не ощущая вкуса. Сладкое придало ей немного сил. Она помылась, оделась в чистое. Обвязала мокрые волосы косынкой, посидела, давая себе отдохнуть. Перестелила постель. Потом натаскала из дождевой бочки воды, распустила в ней щепоть соды, чтобы легче было смыть пятна, замочила испачканное белье. Выпустила домашнюю птицу из курятника, нарвала пучок мелиссы. Сходила в погреб – за медом. Новая коса висела на штыре, а затупившаяся старая исчезла – видно, Василий забрал ее с собой, чтобы починить. Угрызения совести снова закопошились в душе, но Анатолия отмахнулась от них – не время для переживаний. Забрала плошку с медом и пошла в дом. Приготовит лимонад на мелиссе и меду, заест его кусочком хлеба – этого будет вполне достаточно, чтобы немного продержаться.

Ясаман заглянула к ней, когда она вывешивала во дворе постиранное белье.

– Не дождалась тебя, сама пришла, – сказала она вместо приветствия.

– Закрутилась с работой по дому, уже заканчиваю, – ответила Анатолия.

Ясаман окинула ее обеспокоенным взглядом.

– Какая-то ты сегодня бледная. Голова не болит?

– Не выспалась, оттого и бледная.

– Может, мятного настоя тебе принести?

– Спасибо, не надо, я уже приготовила.

Покончив с церемониями, Ясаман стала руки в боки, наклонила голову к плечу – она всегда так делала, когда выступала с претензиями.

– Василий заглядывал. Сказал, что вы договорились. А ты молчишь, ничего не говоришь.

– Так!

– Ты не такай, ты рассказывай.

Анатолия развязала косынку, распустила наспех заплетенную косу – чтобы волосы быстрей высохли. Подняла с земли таз, в котором принесла выстиранное белье, но уносить его в чулан не стала – прислонила к поленнице. Будет потом куда сухое белье складывать.

– Рассказывать нечего, Ясаман. Он меня замуж позвал, а я согласилась. Все одно не отстанете, пока я не сойдусь с ним, верно говорю?

– Верно, – согласилась Ясаман.

– Вот я и уступила.

– И правильно сделала. Василий хороший, достойный мужик. Зачем вам обоим в одиночестве куковать?

– Пошли в дом, а то на солнцепеке стоим, – желая перевести разговор на другую тему, предложила Анатолия, но тут же вспомнила, что в гостиной, на самом видном месте, лежит стопка смертного. Ясаман, в отличие от Василия, мигом смекнет, к чему этот комплект одежды на столешнице.

– Нет, давай лучше на веранде посидим, в доме душно, – быстро нашлась она. – Хочешь лимонаду? Угостить тебя больше нечем – не успела обед приготовить.

– Пошли лучше к нам. Я тесто поставила, пирог с сыром буду печь. И свекольной ботвы с мокрицей нарвала. Поможешь мне приготовить с чесноком и мацуном. Как раз к возвращению Ованеса и успеем. Да и Василий обещал зайти, – и Ясаман с хитрой улыбкой уставилась на подругу, но сразу же посерьезнела: – Не нравится мне цвет твоего лица, уж больно ты сегодня бледная.

Стирка отняла последние силы, и единственное, чего хотелось сейчас Анатолии, – это полежать в тишине и спокойствии. Но деваться ей было некуда, отказом она встревожила бы Ясаман еще больше. Поэтому она, ничего не говоря, направилась к калитке. Продержится как-нибудь.

Первым делом Ясаман напоила ее настоем зверобоя и заставила съесть немного меда в сотах, строго велев не выплевывать воск, а проглотить его. От настоя Анатолии стало гораздо лучше, унялся шум в ушах и прекратило мутить, но усилилась жажда, мучившая ее с самого утра. Она попросила воды, но пила ее мелкими глотками, боялась, что кровотечение снова наберет силу.