Полная версия

Синдром психического выгорания личности

Опросник включает 21 утверждение, предназначенное для измерения трех типов истощения: эмоционального («Я испытываю чувство депрессии»), физического («Я устал» или «Я ощущаю слабость») и умственного («Я несчастлив» или «Я чувствую себя непригодным ни к чему»). Причем утверждения опросника не соотносятся с профессиональной деятельностью. Психометрическая проверка методики показывает высокую степень надежности (как ретестовой, так и по однородности) и высокую степень конструктной валидности. Вместе с тем проверка факторной валидности показала, что все утверждения опросника распадаются на три фактора: деморализацию, истощение, отсутствие мотивации, что, по мнению исследователей, не противоречит тому теоретическому конструкту выгорания, который предлагают авторы методики [320]. Однако в отличие от MBI данная методика не имеет обширных нормативных данных, а имеющиеся не представляют существенной ценности [336].

Аналогичный подход к выгоранию как однофакторному феномену продемонстрирован в работе J. Jones. Его понимание структуры выгорания нашло свое отражение в методике Burnout Scale for Health Professionals [251][4]. Данная методика хотя построена на однофакторной модели выгорания, но, с точки зрения автора, не противоречит тому пониманию этого синдрома, который разделяют авторы первых двух методик. Она представляет собой 30 утверждений, 20 из которых направлены на измерение собственно психического выгорания, а 10 представляют собой коррекционную шкалу, призванную выявлять «социально-желательные» ответы. В основе утверждений опросника лежат четыре типа реакций: когнитивные («Я часто думаю о том, чтобы найти новую работу»), эмоциональные («Я испытываю чувство раздражения или безразличия по отношению к моим клиентам»), поведенческие («Я избегаю встреч со своими клиентами, когда иду на работу»), психофизиологические («На работе у меня болит голова»). Хотя методика дает общую оценку выгорания, но автор обнаружил, что она измеряет четыре фактора: 1) общую неудовлетворенность от работы; 2) психологическую напряженность межличностного взаимодействия; 3) фактор соматических болезней и дистресса; 4) непрофессионализм по отношению к клиентам. Психометрическая проверка показывает хорошие результаты по параметрам валидности и надежности методики [222].

Таким образом, хотя представители однофакторных моделей структуры выгорания и акцентируют внимание на одном, ведущем его компоненте, в качестве которого выступает психическое истощение, однако реализация их моделей в виде конструирования и использования соответствующих диагностических методик.

Довольно точное, хотя и менее известное определение выгорания мы находим в работах Р. Brill [149]. Автор определяет выгорание «как профессионально обусловленное дисфорическое и дисфункциональное состояние нормального здорового индивида без существенной патологии» [149, с. 114]. Заслуживает внимания два момента в предлагаемом определении: 1) наличие дисфорических симптомов, характеризующих, прежде всего эмоциональную сферу, и снижение профессиональной эффективности; 2) данное определение не допускает возможности возникновения выгорания вне профессиональной деятельности и среди лиц, страдающих психическими расстройствами.

Подводя итог, мы видим, что представители результативного подхода рассматривают выгорание как специфическое состояние умственного, эмоционального и психического истощения, связанное с профессиональной деятельностью и возникающее у психически здоровых людей, ранее успешно функционировавших на определенном уровне профессионального мастерства. Данное состояние включает три относительно независимые составляющие: эмоциональное истощение, деперсонализацию и снижение профессиональной эффективности (редукцию профессиональных достижений).

Второй подход к определению выгорания акцентирует внимание на процессуальной стороне. Выгорание, как правило, рассматривается как процесс, включающий ряд следующих друг за другом стадий (фаз) [151, 162, 183]. В работах С. Cherniss выгорание определяется как процесс негативного изменения профессионального поведения в ответ на стрессовый характер рабочей среды [162, 163]. Данный процесс включает в себя три основные стадии. Первая стадия характеризуется дисбалансом между ресурсами и требованиями среды, что порождает стрессовое состояние. На второй стадии у работника возникают краткосрочное эмоциональное напряжение, утомление и истощение. Третья стадия проявляется в изменениях мотивационной сферы профессионала и его поведения, где ведущим симптомом является негуманное (бездушное) обращение с клиентами. Ведущей детерминантой возникновения выгорания, с точки зрения автора, является адекватность выбранного субъектом способа преодоления стресса. Использование неадекватных приемов преодоления стрессовой ситуации ведет к формированию психического выгорания [162].

Стадиально-процессуальный характер выгорания наиболее отчетливо представлен в концепции М. Burish. С его точки зрения выгорание проходит в своем развитии шесть фаз: предупреждающую, фазу снижения уровня собственного участия, эмоциональные реакции, фазу деструктивного поведения, фазу психосоматических реакций и фазу разочарования. Основной движущий фактор выгорания, как и в предыдущей концепции, связан с противоречием между степенью включенности в работу и получаемой от нее отдачей [151].

1. Первая стадия характеризуется чрезмерной включенностью субъекта в профессиональную деятельность, что проявляется в чрезмерной активности и стремлении брать всю работу на себя, отказе от потребностей, не связанных с работой, ограничении социальных контактов. В силу больших энергетических затрат у работника начинает развиваться чувство усталости, появляются соматические нарушения, увеличивается риск возникновения несчастных случаев.

2. Развивающееся чувство усталости приводит к снижению собственного участия в работе, что проявляется в отрицательном, циничном отношении к коллегам по работе и другим людям, нежелании выполнять свои профессиональные обязанности, концентрации на удовлетворении своих собственных потребностей.

3. На данной стадии происходит дальнейшее углубление чувства разочарования и потери интереса к работе, что выражается в появлении глубоких эмоциональных реакций, которые могут принимать как стеническую, так и астеническую форму. Стеническая направленность эмоциональных реакций проявляется в агрессивных тенденциях по отношению к социальному окружению, а эмоциональные астенические реакции выражаются в депрессивном настроении.

4. Стадия деструктивного поведения характеризуется нарушением функционирования различных сфер личности: интеллектуальной, мотивационной, сферы социальных контактов.

5. На данной стадии нарушения затрагивают вегетативные системы организма, что находит свое отражение в разнообразных психосоматических расстройствах (бессонница, нарушения в сексуальной сфере, тахикардия, повышение давления, головные боли, расстройства пищеварительной системы, снижение иммунитета). Попытки компенсации указанных нарушений приводят к повышению зависимости от никотина, кофеина, алкоголя, лекарственных препаратов.

6. Последняя стадия выгорания затрагивает личностно-смысловую сферу жизни субъекта, которая характеризуется наличием отрицательных жизненных установок, чувством бессмысленности существования, отчаянием, появлением мыслей о суициде.

Сходным подходом является рассмотрение выгорания как психологической эрозии. В частности D. Etzion, выгорание определяется как процесс «вымывания» психической энергии, который возникает без предупреждения, незаметно для субъекта, развивается достаточно медленно и не имеет временного конечного предела. Человек внезапно начинает испытывать симптомы общего истощения. При этом он не способен объяснить их возникновение предшествующим воздействием стрессовых факторов [цит. по 336].

С. Maslach и М. Leiter также описывают выгорание в терминах эрозии, но существенно расширяя ее содержание. Эрозия, по их мнению, затрагивает не только сферу активации, но и остальные сферы личности: ценностно-мотивационную, волевую и т. Они считают выгорание эрозией всей человеческой души, процессом необратимым, развивающимся по спирали [285].

В отечественной литературе процессуальная концепция выгорания представлена в работе В.В. Бойко, описывающего его с точки зрения основных стадий стресса, согласно концепции Г. Селье. Данная концептуальная конструкция носит чисто умозрительный характер в силу отсутствия психометрической проверки созданной на основе данного подхода методики и других эмпирических данных, подтверждающих ее ценность [17].

Таким образом, большинство авторов рассматривают выгорание как процесс, который начинается с напряжения, являющегося результатом противоречия между ожиданиями, идеалами и желаниями личности и требованиями суровой повседневной жизни. Этот процесс проходит ряд стадий и носит характер длительного стресса. Эти стрессы могут осознаваться личностью либо долгое время оставаться неосознаваемыми. Генезис синдрома выгорания может носить индивидуальный характер и определяться различиями в эмоционально-мотивационной сфере и особенностями профессиональной деятельности.

Подводя краткий итог, можно отметить, что существуют совершенно различные подходы к определению выгорания, которые либо акцентируют внимание на его результативной стороне, либо подчеркивают его процессуальный характер. В рамках первого подхода выгорание понимается как некий комплекс относительно независимых друг от друга симптомов, которые объединяются в более крупные блоки. В рамках процессуального подхода выгорание – это процесс, протекающий в ходе профессионального развития человека и имеющий стадиальный характер. Несмотря на кажущуюся противоречивость двух альтернативных подходов в определении психического выгорания, можно найти, на наш взгляд, некоторое объединяющее начало, позволившее интегрировать их. Его сущность заключается в традиционном для отечественной психологии принципе единства результирующей и процессуальной стороны любого психического явления. С точки зрения данного принципа выгорание можно рассматривать как состояние, которое имеет некую меру выраженности входящих в его состав структурных компонентов, являясь, таким образом, результатом происходящих с личностью изменений. С другой стороны, психическое выгорание как состояние имеет процессуальный характер, оно развивается в процессе профессионального становления личности и имеет стадийный характер. Однако рассмотрение выгорания с данной позиции не укладывается в рамки традиционных аналитических исследований и требует применения нового подхода.

Определение выгорания как состояния, в единстве его результативной и процессуальной сторон, порождает достаточно важную проблему, связанную с конкретизацией его содержания. Выделение основных структурных компонентов выгорания не дает нам детального представления о его сущности. Необходимо раскрытие конкретных симптомов выгорания, их соотнесенности с его основными составляющими, специфики проявления симптоматики выгорания на разных уровнях функционирования личности. Рассмотрим, в какой степени указанная проблема нашла свое отражение в мировой психологии.

Исследования, посвященные симптоматике выгорания, представлены в литературе достаточно широко [187, 275, 311, 336]. Вместе с тем, существуют разногласия относительно их количества.

В своем обзоре E.L. Maher выделяет 12 основных симптомов [275], в работе J.F. Carroll и W.L. White предлагается 47 симптомов [161], а некоторые авторы расширяют этот список до 84 [286].

Для более удобного анализа симптомов выгорания предпринимались попытки их классификации [336].

В обзоре S. Kahill предложена классификация симптомов выгорания, распределяющая их множество по пяти основным группам: 1) физические симптомы; 2) эмоциональные симптомы; 3) поведенческие симптомы; 4) межличностные симптомы и 5) установочные симптомы. Данная классификация хотя и описывает достаточно полно основную симптоматику выгорания, страдает основным недостатком – нарушением принципа «единства основания». Выделение группы межличностных симптомов противоречит выдвинутому основанию классификации симптомов – содержанию той подструктуры индивида, которую они представляют.

Наиболее полная классификация симптомов выгорания представлена в работе W. Schaufeli и D. Enzmann [336]. Классификация построена по двум основаниям. Первое основание выделения симптомов – характер той сферы индивида, которую они представляют. В соответствии с этим основанием ими выделены 132 симптома выгорания, объединенные в пять основных групп: 1) аффективные, 2) когнитивные, 3) физические, 4) поведенческие, 5) мотивационные.

Указанная симптоматика, с точки зрения авторов, имеет свои проявления на трех уровнях, которые отражают второе, дополнительное основание классификации: индивидуально психологическом, межличностном и организационном [336]. Рассмотрим данную классификацию несколько подробней.

1. Аффективные симптомы выгорания проявляются прежде всего в депрессивном, мрачном настроении. Хотя такое настроение достаточно динамично и его уровень может изменяться под воздействием различных факторов, однако общий пессимистический настрой и упадок духа превалируют [336].

Эмоциональные и физические ресурсы человека находятся на грани полного истощения в связи с большими затратами энергии на преодоление стрессовых воздействий. В связи со снижением уровня эмоционального контроля у субъекта появляется чувство тревоги, возникают неопределенные страхи, нервозность. Одним из доминирующих проявлений выгорания на индивидуально-психологическом уровне является чувство вины, что подтверждается рядом исследований [281, 286, 319].

В межличностных контактах профессионал, характеризующийся наличием выгорания, становится раздражительным, чрезмерно чувствительным к воздействиям социальной среды. Эмоциональная черствость по отношению к окружающим людям, и, прежде всего к клиентам (пациентам, ученикам), может сопровождаться вспышками раздражительности и гнева.

На уровне организации профессионал испытывает ощущение дискомфорта, возникает неудовлетворенность работой.

2. Когнитивные симптомы выгорания на индивидуально-психологическом уровне связаны с нарушением протекания психических процессов и функций. Нарушается протекание мышления, появляются расстройства памяти и внимания, что проявляется в снижении концентрации внимания, забывании информации, появлении ошибок в устной и письменной речи. Профессионалу становится трудно выполнять сложные задачи в силу ригидности и схематичности мышления. Принятие решений, особенно в сложных ситуациях, затрудняется, что порождает тенденцию ухода от активного разрешения проблем в мир фантазий и грез.

Когнитивные проявления выгорания на уровне межличностных контактов характеризуются циничным и негуманным восприятием своих клиентов. При этом формируется представление о себе как о непогрешимой и значимой личности, убежденной в своей правоте. Негуманное и циничное отношение к клиентам закрепляется и в речи профессионалов, что особенно наглядно проявляется в лексиконе медицинских работников: «Эта язва из 34 палаты».

На организационном уровне возникают аналогичные отрицательно окрашенные представления о своих коллегах и руководстве, формируется излишне критичное отношение к окружающим людям, что может привести к агрессивному поведению, направленному против своих коллег [336].

3. Физические симптомы обычно группируются в три категории.

Первая группа представляет собой неопределенные жалобы на физический дистресс: головные боли, головокружения, нервные тики, мышечные и суставные боли. Сюда же относятся нарушения сна, сексуальные расстройства, проблемы, связанные с потерей или прибавлением веса. Основным физическим признаком выгорания является общая усталость.

Вторая категория представляет собой разного рода психосоматические заболевания, куда относятся расстройства желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания.

Третья категория физических симптомов включает отдельные физиологические реакции (повышение давления, высокий уровень холестерина, уменьшение электрического сопротивления кожи и некоторые другие), которые являются отражением типичной реакции на действие стрессовых факторов.

4. Группа поведенческих симптомов на индивидуально-психологическом уровне связана с повышением общего уровня возбуждения. Субъект с высоким уровнем выгорания характеризуется неусидчивостью, гиперактивностью, неспособностью концентрироваться на чем-либо. Его поведение отличается импульсивностью, прямолинейностью, с одной стороны, и нерешительностью, склонностью откладывать дела со дня на день – с другой. Напряженность, вызванная работой, приводит к повышенному употреблению стимуляторов (кофе, табак, алкоголь, лекарственные препараты), что рассматривается субъектом как способ борьбы с хроническим стрессом [281].

Однако такая стратегия поведения является ошибочной, поскольку не только подрывает здоровье, приводя к появлению зависимостей, но и снижает внутриличностные энергетические ресурсы, необходимые для борьбы со стрессом.

Межличностный уровень характеризуется двумя формами поведения. С одной стороны, наблюдается агрессивное поведение по отношению к окружающим, что порождает конфликты как на работе, так и в семейной жизни. С другой стороны, может иметь место тенденция к социальной изоляции, избеганию контактов с людьми.

Рабочее поведение субъекта характеризуется уменьшением продуктивности профессиональной деятельности и нарушениями трудовой дисциплины. Это находит свое проявление в опозданиях и преждевременном уходе с работы, увеличении количества пропущенных дней по болезни, ожидании скорейшего окончания рабочего дня. Профессиональная активность характеризуется отсутствием творческой инициативы и нежеланием менять что-либо в своей работе, безразличием к выполнению своих профессиональных обязанностей.

5. Мотивационные симптомы выгорания на уровне индивида выражаются в противоречии между романтическим образом профессии и реальностью, что приводит к потере смысла выполняемой работы, ее значимости. Среди медицинских сестер такое несоответствие идеального представления о профессии реальным условиям получило название «синдром Флоренс Найтингейл». Идеализированный образ медсестры, которая, подобно «леди с лампой», героически спасает жизни солдат на полях сражений Крымской войны, в реальности оборачивается выполнением скучной рутинной работы. Неоправдавшиеся ожидания приводят к возникновению чувства малоценности своей работы и деморализации.

Межперсональный уровень характеризуется потерей интереса к реципиентам (клиентам, пациентам, ученикам), безразличием к их нуждам и нежеланием решать их проблемы, появлением меркантильных интересов, связанных с использованием реципиентов в своих целях.

Мотивационные проявления организационного уровня связаны с отсутствием желания работать, со снижением роли духовных ценностей в профессии, низким уровнем морали, нежеланием брать на себя ответственность и инициативу в работе [339].

Предложенная схема конкретных проявлений выгорания, хотя и существенно упорядочивает представление о его содержании, но имеет и ряд недостатков. Прежде всего, она не выявляет специфики выгорания как профессионального феномена. Предложенные симптомы могут проявляться как при воздействии факторов профессиональной среды, так и могут быть вызваны общежизненными стрессорами (например, смертью близких людей или безработицей). Кроме того, указанные симптомы могут проявляться на разных по своему содержанию фазах развития выгорания, с одной стороны, и в то же время противоположные по своему содержанию симптомы могут иметь индивидуальное своеобразие в условиях действия одного и того же стрессора – с другой стороны. Например, в условиях действия одного и того же стрессового фактора одни люди отличаются необыкновенной прожорливостью и опустошают свои холодильники, в то время как другим «кусок в горло не лезет». Помимо этого, конкретная симптоматика выгорания не соотносится с его структурой, отсутствует четкое представление о том, какие конкретно симптомы включаются в каждую из его подструктур и как они взаимодействуют друг с другом.

Причина отмеченного выше состояния проблемы симптоматики выгорания кроется, прежде всего, в методологии его исследования. Большинство симптомов выгорания были в большей степени результатом спонтанного наблюдения за поведением людей в разных ситуациях, нежели следствием эмпирических исследований [336].

Такая довольно запутанная картина многочисленных проявлений выгорания, их неоднозначность и неопределенность возникновения в различных ситуациях имеет еще одно негативное последствие: она порождает непонимание специфичности феномена психического выгорания. Выгорание отождествляется с такими известными состояниями, как скука, стресс, депрессия, утомление.

Проведенный нами теоретический анализ также показал, что в общеметодологическом плане отсутствует определение места выгорания среди традиционных для психологии понятий «деятельность», «личность», «психические свойства», «психические процессы» и т. и. Упоминание о том, что выгорание представляет собой профессиональный феномен, абсолютно не означает четкое определение его статуса, а порождает новые проблемы, не рассматривая дифференциации феномена «выгорания» от таких понятий, как «профессиональный кризис», «профессиональная деформация».

Таким образом, существующий подход к анализу основных признаков выгорания, базирующийся на выделении отдельных, не связанных друг с другом симптомов, не создает представления о выгорании как целостном феномене. Такой чисто аналитический подход не отвечает на вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии симптомов выгорания, о специфике объединения в подструктуры, роли каждого из выделенных типов симптомов в общей структуре выгорания и его основных составляющих.

Отсутствие единой объяснительной концепции отразилось и на области конкретных эмпирических исследований, посвященных изучению взаимосвязи между составляющими выгорания и большим количеством разнообразных факторов внешней и внутренней среды.

1.3. Проблема факторов, влияющих на формирование феномена психического выгорания

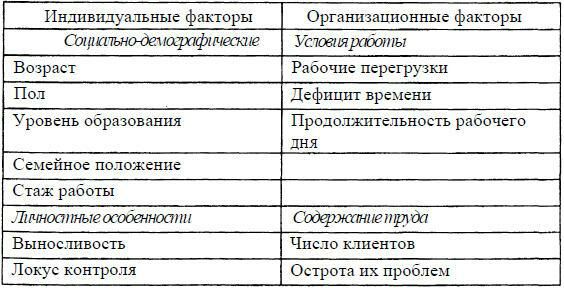

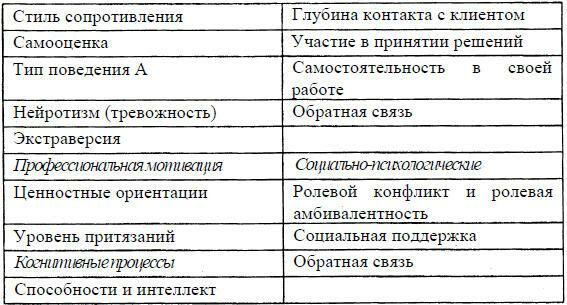

Анализ конкретных исследований синдрома психического выгорания показывает, что основные усилия психологов были направлены на выявление факторов, вызывающих выгорание. Традиционно эти факторы группировались в два больших блока: особенности профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики самих профессионалов [179, 336]. Некоторые авторы выделяли и третью группу факторов, рассматривая содержательные аспекты деятельности как самостоятельные [179]. На основании обобщения материала по изучению некоторых классификаций нами предлагается следующая рабочая схема факторов (см. таблицу. 1). Рассмотрим некоторые результаты исследования указанных выше факторов в их связи с феноменом психического выгорания.

Таблица 1

Классификация факторов, влияющих на возникновение психического выгорания

1.3.1. Факторы профессиональной среды, влияющие на возникновение выгорания

Группа организационных факторов, куда включаются условия материальной среды, содержание работы и социально-психологические условия деятельности, является представительной в области исследования выгорания. В некоторых работах роль этих факторов подчеркивается особо [142, 271, 289, 290, 347].

Практически все исследования, направленные на выяснение роли условий труда в деле возникновения выгорания, дают сходную картину, свидетельствующую о том, что повышенные нагрузки в деятельности, сверхурочная работа стимулируют развитие выгорания [158, 165, 232, 288, 362]. Показано, что у персонала с 12-часовым рабочим днем уровень выгорания выше, чем у работников, имеющих 8-часовой рабочий день [245].

Аналогичные результаты получены между продолжительностью рабочего дня и выгоранием, поскольку эти две переменные тесно связаны друг с другом [245, 290, 362]. Перерывы в работе оказывают положительный эффект и снижают уровень выгорания, но этот эффект носит временный характер как показывают некоторые исследования, уровень выгорания частично повышается через три дня после возвращения к работе и полностью восстанавливается через три недели [373]. Отмечается также наличие значимой корреляционной связи между спецификой графика работы у медсестер и их склонностью к выгоранию [155].

Наличие связей между этой группой факторов и выгоранием в какой-то степени объясняется не только действительным их влиянием на данный феномен, но и их объективным содержанием, возможностью количественного измерения и однозначного понимания.