Полная версия

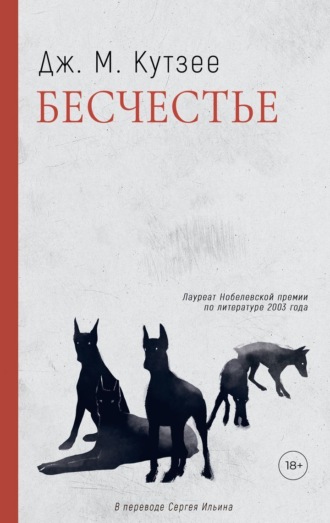

Бесчестье

– Да ходят разговоры, Дэвид. Всем известно о твоем последнем романе, причем в самых смачных подробностях. И нет человека, которому хотелось бы заткнуть болтунам рот, – кроме тебя, разумеется. Позволено мне будет сказать, какого дурака ты свалял?

– Нет, позволено не будет.

– Я так и так скажу. Все это глупо и некрасиво в придачу. Не знаю, как ты управляешься по части секса, да, собственно, и знать не хочу, но этот способ определенно не годится. Тебе сколько – пятьдесят два? И ты думаешь, молодая девица может испытывать хоть какое-то удовольствие, ложась в постель с мужчиной твоего возраста? Думаешь, ей приятно любоваться тобой в разгар твоей… Ты хоть раз об этом подумал?

Он молчит.

– Не жди от меня сочувствия, Дэвид, и ни от кого другого тоже не жди. Ни сочувствия, ни снисхождения – не в наши дни и не в твоем возрасте. Все набросятся на тебя, и правильно сделают. Нет, ну скажи, как ты мог?

Знакомый тон, тон последних лет их супружеской жизни, тон страстных взаимных упреков. Даже Розалинда, надо полагать, сознает это. И возможно, она права. Возможно, у молодых есть право на то, чтобы их защищали от необходимости созерцать стариков, содрогающихся в корчах страсти. В конце концов, для того и существуют шлюхи: чтобы сносить экстатические конвульсии малоприятных самцов.

– Ну хорошо, – продолжает Розалинда, – так ты говоришь, что собираешься повидаться с Люси?

– Да, я думаю уехать, когда закончится разбирательство, и провести с ней какое-то время.

– Разбирательство?

– На следующей неделе начинает заседать дисциплинарный комитет.

– Быстро они. Ладно, повидаешься ты с Люси, а что потом?

– Не знаю. Не уверен, что мне разрешат вернуться в университет. Собственно, я не уверен и в том, что захочу вернуться.

Розалинда качает головой:

– Бесславный конец карьеры, тебе не кажется? Я не спрашиваю, стоила ли того девушка. Но ты-то что будешь делать? И как насчет пенсии?

– Придется как-то договориться с ними. Не могут же они оставить меня без гроша.

– Не могут? Не будь так наивен. Сколько ей лет – твоей прелестнице?

– Двадцать. Совершеннолетняя. Достаточно взрослая, чтобы знать, чего она хочет.

– Уверяют, будто она наглоталась снотворного. Это правда?

– Насчет снотворного сведений не имею. По-моему, вранье. Кто тебе это сказал?

Розалинда пропускает вопрос мимо ушей.

– Она была в тебя влюблена? Ты ей изменял?

– Нет. Никогда.

– Почему же она подала жалобу?

– Откуда мне знать? Она мне душу не раскрывала. Там, за сценой, происходили какие-то битвы, в подробности которых меня не посвятили. Имеется ревнивый молодой человек. Разгневанные родители. Должно быть, она в конце концов сдалась. Для меня все было полной неожиданностью.

– Думать надо было, Дэвид. Ты слишком стар, чтобы путаться с чьими-то детьми. Тебе следовало ожидать худшего. Как бы там ни было, все это очень унизительно. Честное слово.

– Ты не спросила, любил ли я ее. Может, спросишь заодно и об этом?

– Ладно. Любил ли ты молодую женщину, извалявшую твое имя в грязи?

– Она не несет за это ответственности. Не стоит ее винить.

– Не стоит ее винить! Ты, собственно, на чьей стороне? Конечно, я ее виню! И ее, и тебя. Вся эта история постыдна от начала и до конца! Постыдна и вульгарна. И я не стану извиняться за эти слова.

В прежние времена он тут бы и взвился. Но не сегодня. Они с Розалиндой отрастили, чтобы защищаться друг от дружки, по толстой шкуре.

Назавтра Розалинда звонит ему по телефону.

– Дэвид, ты заглядывал в сегодняшний «Аргус»?

– Нет.

– Ну так крепись. Там статья о тебе.

– И что в ней сказано?

– Это ты уж сам прочитай.

Статью он находит на третьей странице. «Профессор обвиняется в сексе» – так она озаглавлена. Он пробегает первые строки: «…должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве. ТУК старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающей мошенничества с выплатой стипендий и наличие, как утверждают, целой сети, которая занимается предоставлением услуг сексуального характера и базируется в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури (53 г.), автора книги об английском певце природы Уильяме Вордсворте, нам не удалось».

Уильям Вордсворт (1770–1850), певец природы. Дэвид Лури (1945–?), обесчещенный ученик и комментатор названного Уильяма Вордсворта. Благословен, младенец, будь. Нет, не изгнанник он. Благословенно будь, дитя.

Глава шестая

Слушания проходят в комнате, расположенной справа от кабинета Хакима. Его вводят туда и усаживают в конце стола, во главе коего восседает сам Манас Матабане, профессор истории религии, возглавляющий разбирательство. Слева от Манаса – Хаким, его секретарь, и молодая женщина, по виду студентка; справа – три члена комиссии Матабане.

Он не нервничает. Напротив, чувствует полную уверенность в себе. Сердце бьется ровно, он хорошо выспался. «Тщеславие, – думает он, – опасное тщеславие игрока, тщеславие и самодовольство. Состояние духа определенно неуместное. Ну и черт с ним».

Он кивком приветствует членов комиссии. Двое ему знакомы: Фародиа Рассул и Десмонд Суортс, декан технологического факультета. Третья, согласно лежащим перед ним документам, преподает в школе бизнеса.

– Собравшаяся здесь комиссия, профессор Лури, – открывает заседание Матабане, – не обладает никакой властью. Она может только выработать рекомендации. Более того, вы вправе оспорить ее состав. Поэтому разрешите мне спросить: есть ли среди членов комиссии кто-либо, предвзято, по вашему мнению, к вам относящийся?

– Оспаривать состав комиссии в смысле юридическом я бы не стал, – отвечает он. – У меня имеются некоторые сомнения философского толка, но говорить о них здесь, я полагаю, неуместно.

Общее шевеление, шарканье.

– Я думаю, нам следует ограничиться юридическими рамками, – говорит Матабане. – Итак, к составу комиссии у вас претензий нет. Имеются ли у вас возражения против присутствия студентки? Она здесь в качестве наблюдательницы от Коалиции против дискриминации.

– Я не боюсь комиссии. И не боюсь наблюдателей.

– Очень хорошо, перейдем к делу. Первым из жалобщиков является мисс Мелани Исаакс, студентка театрального факультета. У каждого из нас есть копия ее заявления. Следует ли мне комментировать это заявление, профессор Лури?

– Насколько я понимаю, господин председатель, мисс Исаакс лично здесь не появится?

– Комиссия заслушала мисс Исаакс вчера. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что это не суд, а расследование. Регламент, которого мы придерживаемся, не есть регламент судопроизводства. Вы усматриваете в этом какую-либо проблему?

– Нет.

– Второе обвинение, связанное с первым, – продолжает Матабане, – поступило из отдела учета успеваемости студентов, оно касается точности посвященных мисс Исаакс регистрационных записей. Обвинение сводится к тому, что мисс Исаакс не посещала всех занятий, а также не сдавала письменные работы и не прошла экзамен, между тем как все оценки вы ей выставили.

– Это все? Других обвинений нет?

– Это все.

Он делает глубокий вдох.

– Я уверен, что у членов комиссии найдутся занятия поинтереснее, чем копание в истории, о которой не может быть двух мнений. Я признаю себя виновным по обоим обвинениям. Выносите приговор, и давайте жить дальше.

Хаким склоняется к Матабане. Они вполголоса переговариваются.

– Профессор Лури, – говорит Хаким, – я вынужден повторить, что это комиссия по расследованию. Ее цель состоит в том, чтобы выслушать обе стороны и выработать рекомендации. И я снова спрашиваю, не лучше ли, если вас будет представлять кто-нибудь хорошо знакомый с нашими процедурами?

– Меня не надо представлять. Я вполне способен представлять себя сам. Правильно ли я понял, что слушание будет продолжено, несмотря на сделанное мной заявление?

– Мы хотим дать вам возможность изложить вашу точку зрения.

– Я ее уже изложил. Я виновен.

– Виновны в чем?

– В том, в чем меня обвиняют.

– Мы с вами ходим по кругу, профессор Лури.

– Во всем, о чем заявляет мисс Исаакс, и в подделке ведомостей.

Тут встревает Фародиа Рассул:

– Вы говорите, профессор Лури, что не оспариваете заявление мисс Исаакс, но вы хотя бы прочли его?

– Я не имею ни малейшего желания читать заявление мисс Исаакс. Я с ним согласен. Я не вижу причин, по которым мисс Исаакс стала бы лгать.

– Но не благоразумнее ли было бы прочесть заявление, прежде чем с ним соглашаться?

– Нет. В жизни есть вещи поважнее благоразумия.

Фародиа Рассул откидывается на спинку стула.

– Весьма по-донкихотски, профессор Лури, однако можете ли вы позволить себе подобное донкихотство? На мой взгляд, нам, возможно, следует защитить вас от вас же самого. – И она посылает Хакиму замороженную улыбку.

– Вы говорите, что не обращались за советом к адвокату. Но хоть с кем-нибудь вы консультировались – со священником, к примеру, или психологом? Готовы ли вы к тому, чтобы подвергнуться психотерапии?

Вопрос задан молодой женщиной из школы бизнеса. Он внутренне ощетинивается.

– Нет, я не думал о таком обследовании и не намерен его проходить. Я взрослый человек. И в психотерапии не нуждаюсь. Она мне не поможет. – Он обращается к Матабане: – Я признал себя виновным. Существует ли причина, по которой мы должны продолжать эти дебаты?

Матабане шепотом совещается с Хакимом.

– Предлагается объявить перерыв, – говорит Матабане, – чтобы комиссия смогла обсудить сказанное профессором Лури.

Все кивают.

– Профессор Лури, могу я попросить вас и мисс ван Вик подождать несколько минут за дверью, пока мы будем обмениваться мнениями?

Вместе со студенткой-наблюдательницей он переходит в кабинет Хакима. Ни он, ни она не произносят ни слова; чувствуется, что девушке не по себе. «Твои дни сочтены, Казанова». Ну и что она думает о Казанове теперь, встретясь с ним лицом к лицу?

Их зовут обратно. Атмосфера в комнате так себе, кисловатая, на его взгляд, атмосфера.

– Итак, – произносит Матабане, – резюмирую: профессор Лури, вы сказали, что соглашаетесь с истинностью выдвинутых против вас обвинений?

– Я согласен со всеми утверждениями мисс Исаакс.

– Доктор Рассул, вы хотите что-то сказать?

– Да. Я прошу занести в протокол мой протест против поведения профессора Лури, которое представляется мне по сути своей уклончивым. Профессор Лури говорит, что принимает обвинения. Когда же мы пытаемся выяснить у него, что он, собственно говоря, принимает, мы сталкиваемся с тонким издевательством с его стороны. Меня это наводит на мысль, что он принимает обвинения лишь на словах. В случае, который, подобно этому, отличается обилием нюансов, общество в целом имеет право…

Он не может позволить ей продолжать.

– Нет в этом случае никаких нюансов, – огрызается он.

– Общество в целом имеет право знать, – продолжает она, с приобретенной долгим опытом легкостью перекрикивая его, – что конкретно признаёт профессор Лури и за что ему выносится порицание.

Матабане:

– Если оно ему выносится.

– Если оно ему выносится. Мы не выполним свой долг, если не достигнем полного понимания ситуации, если не сможем с полной ясностью указать в наших рекомендациях, за что профессору Лури следует вынести порицание.

– Что касается понимания, доктор Рассул, то тут, я в этом уверен, мы достигли полной ясности. Вопрос в том, достиг ли ее профессор Лури.

– Совершенно верно. Вы очень точно выразили именно то, что я хотела сказать.

Самое умное в его положении – помалкивать, но нет, не получается.

– То, что происходит в моей голове, – это мое дело, Фародиа, а отнюдь не ваше, – говорит он. – Вам же, если честно, нужна не та или иная реакция с моей стороны, а исповедь. Так вот, исповедоваться я не стану. Я сделал заявление, это мое право. Виновен по всем статьям. Таково мое заявление. Дальше этого я заходить не собираюсь.

– Господин председатель, я чувствую себя обязанной внести протест. Вопрос вышел за рамки обычных формальностей. Профессор Лури признает свою вину, но я спрашиваю себя, действительно ли он ее признает или просто делает вид в надежде, что его дело похоронят под грудой бумаг и забудут? Если он просто делает вид, я требую подвергнуть его самому суровому наказанию.

– Позвольте мне снова напомнить вам, доктор Рассул, – говорит Матабане, – что подвергать кого-либо наказанию не наша прерогатива.

– В таком случае мы должны рекомендовать подвергнуть профессора Лури самому суровому наказанию. А именно – немедленному увольнению с лишением пенсии и любых привилегий.

– Дэвид? – Это голос Десмонда Суортса, до сей поры молчавшего. – Дэвид, уверены ли вы, что избрали наилучшую в вашей ситуации линию поведения? – Десмонд поворачивается к председателю. – Господин председатель, как я уже говорил в отсутствие профессора Лури, я считаю, что мы, члены университетского сообщества, не должны относиться к нашему коллеге как холодные формалисты. Дэвид, вы действительно не хотите попросить, чтобы мы отложили слушание, дав вам время подумать и, возможно, проконсультироваться с кем-либо?

– Зачем? О чем я должен думать?

– О серьезности вашего положения, которую вы, по-моему, не вполне осознаете. Если говорить откровенно, вы того и гляди лишитесь работы. А это в наше время не шутка.

– И что вы мне советуете? Убрать из моего тона то, что доктор Рассул именует тонким издевательством? Залиться слезами искреннего раскаяния? Этого будет довольно, чтобы уцелеть?

– Возможно, вам трудно в это поверить, Дэвид, но сидящие за этим столом вам не враги. Нам тоже случается переживать минуты слабости, каждому из нас, мы всего только люди. Ваш случай не уникален. Мы были бы рады дать вам возможность продолжить вашу карьеру.

Мягко вступает Хаким:

– Мы были бы рады, Дэвид, помочь вам найти выход из этого кошмара.

Это его друзья. Они хотят спасти его от его же собственной слабости, избавить от кошмара. Они не хотят увидеть его просящим подаяние на улицах. Они хотят, чтобы он вернулся к преподаванию.

– Что-то я не слышу в этом доброжелательном хоре, – говорит он, – ни единого женского голоса.

Повисает молчание.

– Хорошо, – говорит он. – Исповедоваться так исповедоваться. История началась однажды вечером, точную дату я позабыл, но вечер был не очень давний. Я гулял по парку старого колледжа, и случилось так, что молодая женщина, о которой идет речь, мисс Исаакс, тоже там гуляла. Наши пути пересеклись. Мы обменялись несколькими словами, и в этот миг произошло нечто, что я, не будучи поэтом, не стану пробовать описать. Довольно сказать, что на сцене явился Эрос. И с того мгновения я стал уж не тот.

– Что значит «не тот»? – осторожно спрашивает женщина из школы бизнеса.

– Я перестал быть собой. Болтающимся без дела пятидесятилетним разведенным мужем. Я обратился в служителя Эроса.

– Это и есть оправдание, которое вы нам предлагаете? Неуправляемый порыв?

– Это не оправдание. Вам требовалась исповедь, вы ее получили. Что до порыва, так он вовсе не был неуправляемым. В прошлом я множество раз подавлял такие порывы, и теперь мне стыдно вспоминать об этом.

– Не кажется ли вам, – произносит Суортс, – что преподавательская жизнь по самой своей природе требует определенных жертв? Что ради общего блага мы обязаны отказывать себе в определенных удовольствиях?

– Вы имеете в виду запрет на интимные отношения между представителями разных поколений?

– Нет, вовсе не обязательно. Но как преподаватели мы облечены своего рода властью. Может быть, следует говорить о запрете смешивать иерархические отношения с сексуальными. Каковое смешение, на мой взгляд, и произошло в данном случае. Или о крайней осторожности.

Встревает Фародиа Рассул:

– Господин председатель, мы опять пошли по кругу. Да, он говорит, что признает свою вину, но, когда мы пытаемся получить от него конкретные ответы, вдруг выясняется, что имело место не совращение юной девушки, а просто порыв, которому он не смог противиться, и при этом он даже не упоминает о страданиях, которые причинил, не упоминает о долгой истории эксплуатации, частью которой является содеянное им. Вот почему я считаю, что препираться с профессором Лури бессмысленно. Нам следует принять сделанное им заявление по его нарицательной стоимости и выработать соответствующие рекомендации.

«Совращение». Он ждал этого слова. Произнесенного голосом, дрожащим от праведного гнева. Интересно, что, собственно, питает ее гнев, что она видит, когда глядит на него? Акулу, плавающую среди беспомощных рыбок? Или ее томит иное видение: здоровенный, широкий в кости самец, навалившийся на девушку, совсем еще ребенка, и огромной лапищей зажавший ей рот, чтоб не пищала? Тут он вспоминает: ведь комиссия заседала вчера в этой же комнате и видела Мелани, которая едва достает ему до плеча. Силы неравны, что тут отрицать?

– Я готова согласиться с доктором Рассул, – произносит преподавательница школы бизнеса. – Если профессору Лури нечего больше добавить, я думаю, нам пора приступить к выработке решения.

– Прежде чем мы этим займемся, господин председатель, – говорит Суортс, – я хотел бы в последний раз обратиться с просьбой к профессору Лури. Существует ли того или иного рода официальное заявление, которое он согласился бы подписать?

– Для чего? Чем уж так важно, чтобы я подписал заявление?

– Это помогло бы остудить разгоревшиеся страсти. В идеале мы все предпочли бы разобраться в вашем деле, не привлекая к нему внимания прессы. Но это оказалось невозможным. Дело возбудило очень большой интерес и в результате приобрело аспекты, контролировать которые мы не в состоянии. На университет обращено множество глаз, всех интересует, как мы поступим. Пока я слушал вас, Дэвид, у меня создалось впечатление, что, по вашему мнению, с вами обходятся несправедливо. Вы глубоко заблуждаетесь. Мы, члены комиссии, считаем себя людьми, пытающимися найти компромисс, который позволил бы вам сохранить работу. Поэтому я и спрашиваю: существует ли приемлемая для вас форма публичного заявления, которая позволила бы нам порекомендовать нечто более мягкое, нежели мера самая суровая, то есть увольнение с официальным порицанием?

– Вы подразумеваете – готов ли я униженно просить о снисхождении?

Суортс вздыхает:

– Дэвид, если вы так и будете издеваться над нашими усилиями, это ни к чему хорошему не приведет. Согласитесь по крайней мере на то, чтобы отложить слушание, и еще раз обдумайте свое положение.

– Какова, по-вашему, должна быть суть моего заявления?

– Признание вашей неправоты.

– Я уже признал ее. Без вашей подсказки. Я виновен по всем предъявленным мне обвинениям.

– Дэвид, ну что вы с нами в игры играете? Между признанием вины по обвинению и признанием собственной неправоты есть разница, и вы это прекрасно знаете.

– И что же, признание моей неправоты вас удовлетворит?

– Ну нет, – отвечает Фародиа Рассул. – Это означало бы поставить все дело с ног на голову. Сначала профессор Лури должен сделать заявление. А уж потом мы бы решили, довольно ли его, чтобы смягчить наказание. Торговаться же относительно содержания его заявления мы не станем. Заявление должно исходить от него, и формулировка должна принадлежать ему. Тогда мы сможем понять, насколько оно искренне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Роскоши и неги (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

2

Имеется в виду разработанный святым Бенедиктом Нурсийским (480–543) монастырский устав.

3

«Женщина переменчива» (ит.). Цитируются начальные слова песенки герцога из оперы Дж. Верди «Риголетто», известные нам как «Сердце красавицы склонно к измене».

4

Торговой марки (фр.).

5

Ориген (185–254) – христианский богослов и философ, родившийся и живший в Александрии, затем в Палестине.

6

Имеется в виду «Des Knaben Wunderhorn» («Волшебный рог мальчика»), антология немецких народных и стилизованных под таковые песен, впервые вышедшая в Гейдельберге в 1806–1808 гг.

7

Адриенна Рич (1929–2012) – американская поэтесса, феминистка.

8

Тони Моррисон (1931–2019) – американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1993).

9

Элис Уокер (р. 1944) – американская писательница, феминистка.

10

Норман Макларен (1914–1987) – канадский режиссер, главным образом мультипликатор, авангардистского толка.

11

Начало первого сонета У. Шекспира (пер. А. Финкеля).

12

Жорж Грос (1893–1959) – немецкий график и живописец, с 1932 г. работал в Америке.

13

Внезапного нападения (фр.).

14

Здесь и далее цитируется «Лара» Байрона (пер. О. Чюминой).

15

«Я обвиняю» (фр.).

16

Злорадство (нем.).