Полная версия

Дети войны. Том 2

Его борьба с фашизмом длилась всего несколько мгновений, а оружием его были скрипка и великое мужество…

Но разве этого мало?»

На этом я прерываю цитирование вышеуказанной работы и перехожу к ознакомлению читателя еще с один советским вариантом описания жизни и смерти «пионера—героя» А.В. Пинкензона

Ее автор С. Ицкович в своей книге «МУСЯ Пинкензон» М.1980 г. так описывает его биографию

Вот такая, якобы в точном изложении история героической гибели А.В. Пинкензона!

Почему «точная» спросит читатель, а потому что она прошла» советскую цензуру» т. е. все противоречащей официальной трактовке этого события было отсеяно или засекречено.

Но и даже в таком своем варианте «советского мифа» у современного читателя должны появится и свои вопросы, как они появились у автор этого нового исторического расследования.

А мы видим, что в занятый немецкими войсками г. Усть-Лабинск с момента его захвата частями Вермахта так же вошла группа немецких военных, на которых была возложена задача образовать по новой «местную власть»!

В том числе и путем привлечения к выполнению своих прежних обязанностей местных руководителей, занимавших эти же посты еще до оккупации города т. е найти колаборантом!

Ну а далее предстояла задача приспособить работу всех гор. предприятий и учреждений для выполнения задач, и требований немецкой армии.

И что самое невероятное с точки зрения советской пропаганды, что большинство «советских руководителей» оставшихся в городе таки вернулись на свои прежние должности!?

Но это мы отвлеклись от повествования, а теперь возвращаемся в ее русло.

И вот мы видим, из предыдущего описания, что новый немецкий «Комендант г. Усть-Лабинская» при обходе города, появляется в помещении городской школы где ранее размещался «советский военный госпиталь» и находит там одно военного врача т. е. военнослужащего РККА! и несколько десятков не эвакуированных (брошенных) советских солдат и офицеров из числа тяжело раненных.

Как он поступает? Как вообще далее развиваются события и что тогда предлагает немецкий комендант города В. Пинкензону?

А он заявляет, что помещение школы по законам военного времени будет занято «немецким полевым госпиталем» и по такому случаю подлежит освобождению от советских раненных бойцов.

При этом комендант ничего не поясняет куда должны быть убраны советские раненные, (хотя в тылу немецких войск и существовали лагеря-госпитали для раненных советских солдат, но на Кубани они развернуты так и небыли) но он уже зная от местных жителей, успевших уже прейти в немецкую полицию, что В.Б.Пинкензон является квалифицированным и знающим врачом-хирургом предлагает ему как не коммунисту (большевику)! новую работу в качестве «гражданского врача» в немецком военном госпитале!

И вот тут В. Пинкензон как мне кажется с точки зрения логики и самосохранения поступает совершенно неправильно!

Он, достоверно зная, что и сам он еврей и все члены его семьи включая находившихся на его иждивении деде и бабе тоже вместе с ним прибывшие у Усть-Лабинскую, евреи и будучи достоверно осведомленным через советские СМИ о массовых расправах над евреями в Одессе, Львове или Киеве проведенных частями СС и местной немецкой полицией! тем не менее идет на прямой и острый конфликт с немецким комендантом г. Усть-Лабинская отказываясь лечить раненных немецких солдат!

При этом В. Пинкензон должен был бы и ясно осознавать всю дальнейшую ответственность за свои поступки и действия в том числе и свою отнесенность за дальнейшую судьбу членов своей семьи. Ведь он мог если не сам покинуть Усть-Лабинск в ночь с 7 на 9 августа так отправить в тыо с госпитальным транспортом всю свою семью?

Но он этого не сделал. Очевидно реши, что «Будь, что будет.»

Но далее он ведь, согласившись на предложении е перейти на работу в немецкий госпиталь как бы получал пусть и временную, но защиту от преследования его как потенциального еврея!

И ОН КАК-ТО, В ТАКОМ СЛУЧАЕЕ МОГ ПРИНЯТЬ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕЗОПАСЫВАНИЮ ЖИЗНЕЙ ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ?!

Скажем доказав немецким властям, что он Мишлинг (нем. Mischlinge – «смешанные», «полукровки») – расовый термин времён Третьего рейха, обозначавший людей, имевших предков как арийского, так и еврейского происхождения!

Или просто спрятав их на дальних казачьих хуторах как ему предлагали его знакомые?

Но, В.Б.Пинкензон выбрал другое решение!

Он пошел, на ничем не спровоцированный конфликт, со стороны немецкого коменданта (который еще потом еще 2–3 месяца продолжал его «уговаривать» разными методами поступить к нему на службу) но тот упорно отказывался, чем, по моему мнению, собственными руками приблизил и свою гибель, и гибель всех членов своей семьи.

А вот далее изучая вопрос о том, кто же совершил казнь В.Б.Пинкензона очевидно под видением все той же советской пропаганды пошел по ложному пути увлекшись версией о том, что это сделали эсесовские палачи из так называемой. «Зондеркоманда СС 10-А» под командованием штурмбанфюрера СС Кристман.

Данная воинская часть специально созданной в 1941 г. еще в оккупированном Крыму из числа немецких военнослужащих и в большей своей части из числа советских коллаборационистов (граждан СССР), для проведения ими массовых расправ над евреями и другими «врагами Рейха».

Но это оказался ложный след, ибо «Зондеркоманда СС 10-А» действовала в основном только в самом г. Краснодаре. редко и по особенным случаям покидая его пределы. Но тем не менее никогда не проводила массовых казней советских граждан в г. Усть-Лабинске.

В связи с чем мне пришлось вновь вернутся к новому исследованию обстоятельств расстрела В. Пинкензона и членов его семьи. Но об этом будет рассказано далее и более подробно.

Так же, у меня вызывает сомнение утверждения С. Ицковича о том, что 11 летний Абрам Пинкензон видя кровавое убийство отца и матери, мог далее уже самостоятельно и адекватно воспринимать окружающую его реальность и отдавать отчет своим действиям!?

Ведь ребенок был в явном шоке!

Вы вот уважаемый читатель себя поставьте на его место? А потом еще раз мысленно оцените ситуацию поставив себя на место А. Пинкензона? А потом уже судите о правдивости этой истории!

Так же, следует и прямо признать, тот факт, что нет у нас никаких объективных данных о том, что А. Пинкензон если, ему всё-таки пред расстрелом разрешили сыграть на скрипке, сыграл именно «Интернационал»!?

Так же возможно было и то, этот 11 летний ребенок чье сознание уже было затуманено советской пропагандой, не знал, что в Германии запрещено исполнение «Интернационала»?

Ведь исполнение «Интернационала» перед советскими солдатами ими всегда приветствовалось?

И он в своей детской наивности и находясь в стрессовой ситуации только усугубил свою участь?

Тут я сразу хочу привести одну из современных, но невероятных версий, поясняющих нам обстоятельства гибели А. Пинкензона. Ее автор некто под псевдонимом POLUNDRA https://peter-vanich.livejournal.com/245152.html

«Вскоре немцы принялись за «чистку» станицы от неугодных, и камеры начали наполняться людьми. Тогда же, в числе других евреев, арестовали и маму, и Мусю. Немцы готовили очередную акцию устрашения.

В ноябре 1942 года жителей станицы согнали на берег реки Кубань, там советскими военнопленными для евреев был выкопан десятиметровый ров.

На танке сидел солдат, играл на губной гармошке и заставлял узников двигаться повеселее, под музыку.

Увидев проходящего в колонне мальчика, прижимающего к груди скрипку, солдат остановил колонну и приказал ребенку подойти к нему.

Отец пытался просить солдата о пощаде для сына, но был застрелен. Маму Феню, которая бросилась к упавшему мужу, тоже убили.

Солдат развернул к себе Мусю, заиграл «Ах, мой милый Августин» и жестами начал требовать, чтобы Муся ему подыграл. Сначала ребенок стоял в оцепенении и будто не понимал, чего от него хотят. Но потом вскинул скрипку и заиграл.

Согнанные на берег реки испуганные местные жители и веселящиеся «победители» даже не сразу сообразили, что же играет юный музыкант.

А Муся играл «Интернационал», гимн Страны Советов, песню, которую никто не мог ожидать услышать в этой ситуации.

Немцы опомнились только тогда, когда жители начали подпевать скрипачу.

Разъяренные каратели очередями разгоняли толпу.

Пережившие оккупацию лабинцы говорили тогда, что мальчик вернул им веру в нашу победу. Без единого выстрела, всего за несколько секунд, ценой собственной жизни.»

Автор этой публикации безусловно имеет право высказаться по поводу этой истории.

Но увы эта версия никак не сиротствует имевшим место реальным событиям, приведшим к гибели В. Пинкезона и его сына…

А еще более удивительным и невероятным есть утверждения о том, что жители г. Усть-Лабинска которых якобы «согнали» посмотреть массовую казнь советских граждан вдруг сами начали массово подпевать музыке А. Пинкензона!!!

Так же тут я хочу и сразу отметить, что немецкие воинские части никогда не устраивали на Кубани «публичных зрелищ» из своей преступной деятельности и не проводили публично массовые казни советских граждан.

Все они обычно свершались без посторонних свидетелей, а трупы хоронились в безвестных братских могилах!) большинство из которых не найдено и до нашего времени!

И даже если А. Пинкензон и пытался что-то перед смертью сыграть, то этот «информация» могла только исходить от местных полицейских которых привлекали для организации расстрела как конвоиров и подсобную рабочую силу.

Поэтому я и считаю, на основании вышеизложенного, что «советское описание обстоятельств казни А.В. Пинкензона» не может считается достоверным!

Очевидно, что в действительности все события, что происходили 8 декабря 1942 г. в г. Усть-Лабинске по-другому, но если сказать о них правду, то мы так и не увидим ничего героического в истории А.В. Пинкензона…

Ну и последний и увы не риторический вопрос!

Если Абрам Пинкензон по мнению, что советской пропаганды что современных российских коммунистов «совершил подвиг», то почему ни во времена СССР, ни после, его так и не наградили даже медалью, не говоря уже про орден?

Далее непонятным остается, и вся эта недооценка! как со стороны властей СССР, так и современных власть предержащих в России тоже ведь героического поступка отца А. Пинкензона – Владимир Пинкензона!

Ибо если кто и достоин был посмертной награды в этой истории так это именно он!

Вот судите сами!

Он был призван в ряды РККА и назначен на офиц. должность военврача в военный госпиталь.

Вовремя боев за Усть-Лабинск 7 августа 1942 г. он единственный из военврачей госпиталя остался в госпитале для оказания мед. помощи находившихся там на излечении тяжело раненным солдатам и офицерам РККА, которых руководство госпиталя панически бежав с города, бросило на произвол судьбы? Т. е. он единственный выполнил свой воинский долг?!

Далее уже я сам, считаю, военврач Пинкензон будучи уверенным, что без его помощи раненные умрут, очевидно самовольно! остался в брошенном командованием военном госпитале!

И именно Владимир Пинкензон как врач-хирург! далее уже в одиночку боролся даже под прямой угрозой своей жизни за то, чтобы ему было разрешено оказывать советским военнослужащим мед. помощь согласно законам военного времени!

Но у немецкого коменданта были другие намерения относительно судьбы раненных.

Он ведь прямо пред В.Пинкензоном якобы застрелил на операционном столе раненного которого пред этим оперировал сам Пинкензон…поэтому судьба остальных раненых была примерно такой же.

Но В. Пинкензон действуя как военнослужащий РККА вновь даже под угрозой немедленного расстрела, категорически отказался нарушить «Воинскую присягу» и прейти на строну Германии, став коллаборационистом занятым лечением раненных немецких солдат!

Текст Присяги 1940 г. для не служивших в Красной Армии:

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.»

И вот тут, я и уверен, что военврач В.Б. Пинкензон точно выполнил требования «Воинской Присяги» и не пошел на прямое сотрудничество с немецкими оккупантами, за что и был впоследствии расстрелян! как не покорившийся оккупантам советский военнослужащий и к тому же верей за национальностью, что в той обстановке уже почти автоматически влекло смертный приговор если такой человек оказывался в немецком плену!

И в таким случай Владимир Борисович Пинкензон достоит! путь и с опозданием на 78 лет, но присвоения ему посмертно! высокой воинской правительственной награды!

Возможно эту книгу прочитают, и жители современного г. Усть-Лабинска, то в таком случае у них есть законное право выйти с новой гражданской инициативой о награждении как Владимира Пинкензона, так и его сына Абрама Пинкензона…ведь каждый из них по-своему, но совершил героический поступок…и подвиг юного Абрама Пинкензона является продолжением воинского подвига его отца!

Ну, а теперь, когда вы уважаемый читатель как бы все узнали о подвиге А. Пинкензона и на чем обычно заканчивается его «официальная биография» я хочу наверно впервые перенести вас уважаемый читатель в 7–8 августа 1942 г. и пояснить почему так поспешно и преступно! бросая свои тылы и в первую очередь раненных отступала Красная Армия?

Эти сведения помогут вас уважаемый современный читатель точно осознать всю ту негативную обстановку, в которой в г. Усть Лабинске оказался Владимир Пинкензон и его семья.

Ведь по сути тогда по всему признаку для стороннего наблюдателя складывалась общая картина, что война проиграна!

Что бежать от немцев собственно дальне некуда!

И незачем!

Ведь путь на Урал закрыт, а далее на Юг, уже за Краснодаром начинались горы Северного Кавказа с враждебным местным населением, со всеми негативными в такой обстановке для беженцев последствиями.

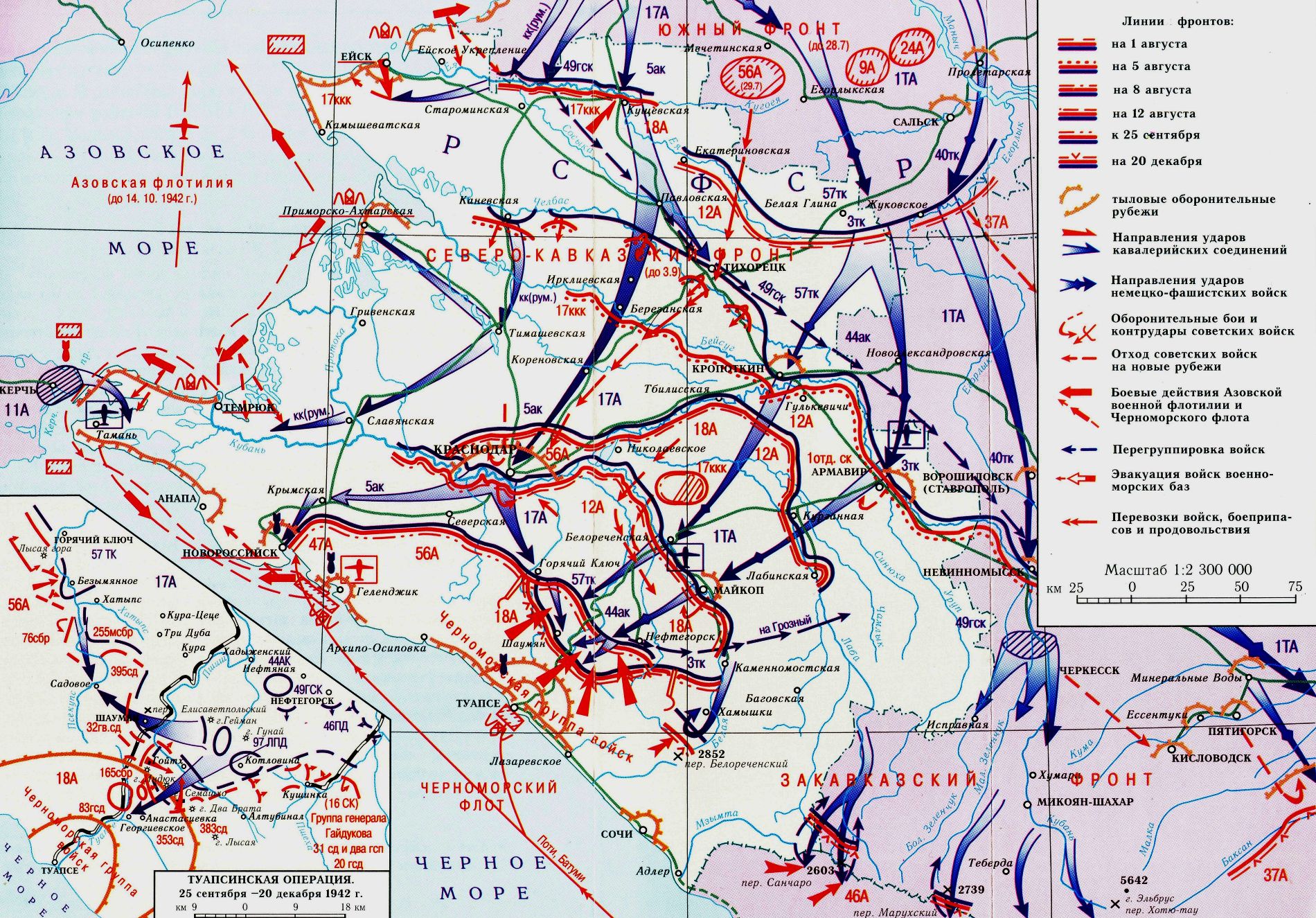

А вот, что случилось с РККА в август 1942 г. видно хотя бы вот с этого дальнейшего описания.

Глава 1. Часть 2. Армавиро-Майкопская оборонительная операция (06–17.08.1942 г»

Итак, Армавиро-Майкопская операция (6 – 17 августа 1942 года) – военная операция вооружённых сил Германии против советских войск в ходе Битвы за Кавказ на Восточном фронте Второй мировой войны.

Командование немецкой группы армий «A» решило изменить направление главного удара, соединениям 17-й армии была поставлена задача взять Краснодар, а соединениям 1-й танковой армии захватить нефтепромыслы Майкопа и выйти к Чёрному морю в районе Туапсе, тем самым окружив основные силы советского Северокавказского фронта на Кубани

7 августа части немецкой 1-й танковой армии как я уже выше указывал взяли Армавир и продолжили наступление в направлении Майкопа.

Чтобы предотвратить прорыв противника к Туапсе и не допустить окружение войск на Кубани, советское командование организовало оборону этого направления силами 12-й, 18-й армий и 17-го казачьего кавалерийского корпуса.

В течение четырёх дней шли бои на реках Кубань, Белая, Лаба. 10 августа немецкие войска взяли Майкоп и продолжили наступление на Туапсе.

Немецкие части наступали двумя группами: силами 16-й танковой и 101-й егерской дивизий на Апшеронский, Нефтегорск и силами 13-й танковой дивизии, моторизованной дивизии СС «Викинг» и 97-й егерской дивизии на Кабардинскую, Хадыженскую, пытаясь окружить войска 18-й армии. 12 августа немцы захватили Белореченскую и в её районе плацдарм на левом берегу реки Белая, однако прорваться к Туапсе им так и не удалось.

В это же время 17-я немецкая армия начала наступление на Краснодар.

С 7 августа велись упорные бои за город, который обороняли части 56-й армии и краснодарского народного ополчения.

10 августа во второй половине дня немецкие войска вышли на северо-восточную окраину города и силами 9-й, 73-й пехотных, 1-й горнострелковой дивизий нанести удар на юго-восточном направлении, стремясь овладеть Пашковской переправой, где оборонялась 30-я стрелковая дивизия и тем самым отрезать советские части в Краснодаре (переправа через Кубань в районе Краснодара была взорвана).

На этом участке развернулись наиболее ожесточённые сражения. 12 августа город был взят немцами, 17-я армия вышла к реке Кубань.

К 17 августа наступление немецких войск было остановлено на рубеже Самурская, Хадыженская, южнее Ключевой и Ставропольской.

Но это одна точка зрения современных независимых историков.

А еще с времен СССР распространена была и другая точка зрения на эти события. Это когда «победители» советские военачальники задним числом в своих мемуарах пытаюсь оправдать за поражения 1942 года на Кубани и Кавказ! А современные историки некритически их переписывают в своих статьях!

И это есть еще одним примером, как и с каких пор фальсифицируют военную историю России!

Вот вам очередная статья, очередного российского историка и публициста Ильи Киселева! Под названием «На изломе войны. Хроника сражения за Кубань с августа 1942 по февраль 1943 года»30 августа 2018, Источник: https://www.yuga.ru/articles/society/8540.html

«Летом 1942 года Германия и ее союзники перехватили инициативу у советских войск и развернули наступление на двух направлениях – на Кавказ и на Сталинград.

Тем самым враг рассчитывал лишить Советский Союз продовольственной базы, ископаемых ресурсов и промышленного потенциала, без которых вести войну было практически невозможно.

Операция «Эдельвейс»

Занять Краснодарский край противник намеревался в рамках операции «Эдельвейс». Немцы рассчитывали в короткие сроки овладеть всем Кавказом и разгромить советские войска южнее Дона.

Эту задачу должна была решить группа армий «А» под командованием генерал-фельдмаршала Листа. В августе 1942 года она насчитывала около полумиллиона человек, 4,5 тыс. артиллерийских орудий и минометов, более 600 танков и штурмовых орудий.

Состав наступления

Треть армии составляли подвижные соединения – танковые, моторизованные и кавалерийские дивизии, – способные быстро продвигаться в степи. А для действий в горах были предназначены несколько горных и егерских дивизий, имевших соответствующую подготовку и снаряжение. Все они, равно как пехотные дивизии, были укомплектованы на 80–100 %, имели опытный рядовой и командный состав. Слабым звеном в рядах противника были румынские войска, на долю которых приходилось около четверти группировки противника.

Оборона Кавказа была возложена на СевероКавказский фронт во главе с маршалом С.М. Буденным. В его составе числилось более 200 тыс. человек, 120 танков, более 2 тыс. артиллерийских орудий и минометов. Основу советских сил составляла пехота – стрелковые дивизии и бригады, танковых и кавалерийских частей было немного.

Половина этих войск, будучи в составе Южного фронта, пережила в июле 1942 года тяжелые оборонительные бои на Нижнем Дону. Отступив в северные районы Кубани и Ставрополья, они испытывали острую нехватку вооружения и техники, нуждались в пополнении и отдыхе. Остальные силы фронта первоначально готовились защищать Черноморское и Азовское побережье. Для отражения удара противника с севера им требовалось время на перегруппировку.

Соотношение сил авиации противников

На кавказском направлении был развернут 4-й авиакорпус противника, насчитывавший около 500 самолетов. В подчиненных Северокавказскому фронту 4-й и 5-й воздушных армиях насчитывалось 263 исправных самолета. Еще 284 машины могли выставить ВВС Черноморского

К сожалению, в 1942 году боевые возможности немецких самолетов и мастерство их пилотов в целом оставались выше, чем у советских машин и летчиков. Существенно отставала советская сторона и в организации управления авиационными частями и соединениями. Люфтваффе более умело маневрировало своими авиагруппами, лучше взаимодействовало с армией и флотом.

Отступить, чтобы победить

Битва за Кавказ начиналась в невыгодных для Советского Союза условиях. На стороне противника было количественное, а где-то и качественное превосходство.

Немцы и их союзники владели инициативой, имели в своем распоряжении подвижные соединения.

Это позволяло им выбирать направления удара, уменьшало возможности советских войск для подготовки обороны.

Поэтому еще 25 июля 1942 года, командующий Северокавказским фронтом С.М. Буденный предложил Ставке Верховного Главнокомандования продолжить отступление на юг в надежде закрепиться на рубеже реки Кубани и получить подкрепление из Закавказья. Такое решение отдало бы в руки врага наиболее развитые и населенные районы Краснодарского края, однако иного способа избежать уничтожения войск фронта просто не было.

Однако в Москве настаивали на удержании позиций южнее Дона. Такое решение соответствовало духу приказа Народного комиссара обороны № 227 от 28 июля 1942 года, известного под названием «Ни шагу назад!».

В нем говорилось о продолжающемся отступлении Красной армии на юге страны, случаях паникерства и трусости, необходимости жестких мер для исправления положения на фронте. И.В. Сталин подчеркивал, что «отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину».

Остановить врага и добиться перелома в войне летом 1942 года советские войска не смогли. Войска 17-й полевой армии генерал-полковника Р. Руоффа продолжили свое наступление и 28 июля пересекли северные рубежи Кубани. Задержать наступление удалось благодаря контрудару 17-го казачьего кавалерийского корпуса.

Атака со стороны Ставрополья

Между тем серьезная угроза возникла для восточных районов Краснодарского края. В конце июля 1942 года 1-я танковая армия генерал-полковника Э. Клейста прорвала оборону Северокавказского фронта на ставропольском направлении. Танковые и моторизованные дивизии противника хлынули на степные просторы Кубани и Ставрополья, проходя в день по 20–30 к

1 августа немцы заняли Белую Глину, а уже 3 августа их передовые части вышли на подступы к Армавиру и Кропоткину.

Возникла угроза прорыва противника к Черноморскому побережью, что неизбежно привело бы к окружению и разгрому войск маршала Буденного.

Поэтому советские войска продолжили отступление к Кубани.

Оно проходило в непростых условиях.

Как правило, боевые части совершали пешие переходы по 25–30 км в ночное время, а днем закреплялись на промежуточных рубежах и отбивали атаки.

Если же отход происходил днем, войска испытывали на себе изнуряющий летний зной и удары авиации противника.

Одновременно в тылу шла эвакуация раненых, вывоз боеприпасов и снаряжения, перебазирование авиации.

В ряде случаев штабы теряли управление войсками, а в войсках не знали, что происходит на флангах и в тылу. А еще дороги Кубани заполнили потоки беженцев, эвакуируемой техники и животных, сжигались и подрывались предприятия, станции, мосты и вообще все, что можно уничтожить. Неудивительно, что некоторые очевидцы этих событий воспринимали происходящее как бегство советских войск, оставляющих Кубань на милость оккупантов.

Оборона и сдача Ейска

5 августа румынский кавалерийский корпус в составе трех дивизий развернул наступление вдоль Азовского побережья через западные кубанские районы. На его пути не оказалось практически никаких подразделений Красной армии, кроме малочисленных береговых частей Азовской военной флотилии и местных истребительных батальонов. Они оказали врагу достойное сопротивление, уйдя из Ейска только в ночь на 9 августа. По морю и через Ясенскую переправу соединения ушли в Приморско-Ахтарск и Темрюк.

Наступление на Краснодар

На краснодарском направлении в первые дни августа 1942 года вел наступление 5 й армейский корпус немцев. 8 августа он натолкнулся на оборону 56-й армии генерал-майора А.И. Рыжкова, которая еще в конце июля понесла немалые потери при обороне Ростова-на-Дону и не успела восстановить свой боевой потенциал.