Полная версия

Детство 45-53: а завтра будет счастье

Юрий Орлов

Бой без правил

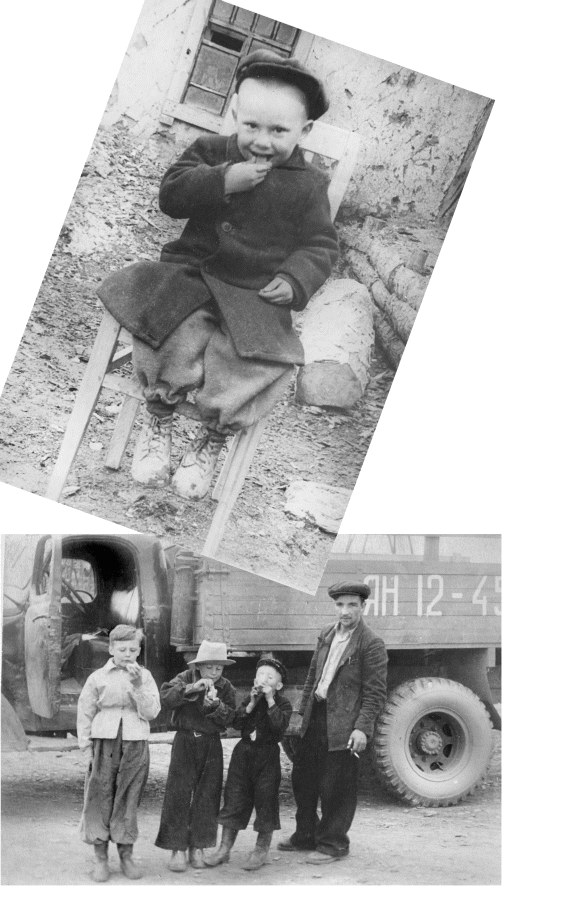

Эх! Сегодняшнюю гастрономию, что давно ломит и прогибает прилавки даже сельских магазинов, хоть на миг перенести бы в далекие послевоенные годы… В то время все люди (кроме жуликов, хапуг, несунов и прочего отребья) жили бедно, и когда нынешним школьникам рассказываешь про тогдашнее житье-бытье, они лишь снисходительно улыбаются, как бы говоря: «Давай, давай, дедуля, загибай дальше…»

А те дедули, чье детство, как и мое, было голодным и холодным, вспоминая былое, хмурят брови, а бабули, не стесняясь, смахивают мелкую как бисер и холодную как капель слезинку.

…Было это году в сорок седьмом или сорок восьмом. Моя мама, в отличие от своих пятерых братьев и сестер, часто болела. Не знаю, как называлась та болезнь, которая бросала маму в цепкие объятия приступов удушья и сильных сердечных болей, и я, боясь возможного самого страшного исхода, неистово прижимая к груди маленький образок, взывал к Богу: «Боженька, миленький, спаси мою маму. Она хорошая, самая хорошая, я ее очень люблю».

Часто мои мольбы помогали, и приступы вроде бы проходили, а когда не проходили, тогда отец бежал к своему директору и просил его:

– Выручайте! Дайте вашу упряжку отвезти жену в больницу, ей снова стало плохо.

И директор Новосибирского завода бетономешалок Евгений Владиславович Кравцов давал своему сотруднику, главному экономисту, то есть моему отцу, свою «персоналку»: летом – двуколку, а зимой – дровни.

Я и сейчас вспоминаю этого доброго руководителя, много раз выручавшего нас своим «персональным» транспортом. А сам он частенько после тяжелой работы (должность директора – трудная доля!) возвращался домой пешком.

Но тогда это была норма жизни, норма поведения. То были поистине советской закалки люди, для которых слова «товарищ», «патриотизм» не были пустым звуком. Это сейчас эти слова потеряли высокую цену, их и произносить стало как-то неловко…

…В один из ничем не примечательных дней отец, уходя на работу, разбудил меня рано утром:

– Сын, вставай, надо навестить маму. Я сам не смогу – ты видишь, работаю без выходных.

Наша мама уже месяц лежала в больнице. А в больнице, мы знали, кормят плохо, и врачи прямо говорили, чтобы приносили свою еду из дома. А тут как раз нашим соседям подфартило – из деревни прислали посылку, и они дали для мамы небольшой, грамм пятьдесят, кусочек мяса. Ночью, пока мы с братьями спали, отец сварил супчик. Его-то я и должен отвезти маме.

Больница находилась на противоположном конце города, на окраине. Сначала нужно было проехать на двух трамваях, потом на автобусе и дальше пешком через небольшой лесок.

Я взял кастрюльку с супом за две ручки, которые отец предусмотрительно «сварганил» из бумажного шпагата, завернул в тряпицу кусочек черствого черного хлеба, положил все это в сумку, прихватил бумажку-«путеводитель» и поспешил на трамвайную остановку.

Ехал я долго, наверное, часа два, а то и больше. Я уже шел через лесок, впереди сквозь высоченные сосны забелело здание больницы, и, несмотря на изрядную усталость от дороги, все же прибавил шагу.

Вдруг откуда ни возьмись передо мной нарисовалась ватага таких же, как и я, пацанов. Они сразу взяли меня в кольцо. Их было четверо. По виду они были моими одногодками – лет по десять, а один значительно старше. Я мысленно дал ему кличку «старшой». Он был, видимо, главарь.

– Куда это мы так торопимся? – наступая на меня и суживая кольцо осады, подкинул мне вопрос «старшой».

– Да к мамке я иду, в больницу. Она сильно болеет.

– Ты, как я вижу, не с пустыми руками идешь к своей мамке?

– Да вот папка сварил супа – мама совсем голодная.

– А можно ли твоей больной матери кушать это пойло? А ну-ка, Васек, попробуй, может, и не вкусный суп-то вовсе? – с подленькой ухмылкой обратился «старшой» к одному из дружков.

– Вы что, пацаны! Мы с папкой даже по чайной ложке не попробовали – это только для мамки. Ей поправляться надо. Без нее мы все пропадем. Отпустите меня!

– Ты че, Васюха, не слышал, что я тебе сказал? Бери у него котелок!

– Не подходите! – я принял угрожающую позу. – Первый, кто приблизится ко мне, получит по я…м вот этим сапогом! Не подходи!

– Ты глянь, какой сердитый. Не таких обламывали. Нас в детдоме тоже плохо кормят. Что нам, подыхать с голодухи?

– Я-то тут при чем? Когда я был в пионерлагере, там тоже были детдомовские, они справедливые. А вы… Это нечестно! Это… – я не успел договорить, как сзади двое или трое пацанов навалились на меня, схватили за руки, вырвали сумку и отбежали в сторону.

– Отдайте, гады! Отдайте! – я ругался и умолял пацанов. – Отдайте сумку! Что я мамке скажу? Что скажу отцу? Братья подумают, что это я слопал суп…

– Ну-ка, дайте-ка мне отхлебнуть из баклажки, – приказал «старшой».

Ему повиновались и поднесли кастрюльку с супом.

– Да ты что, пацан, в натуре! Разве можно больного человека кормить такой гадостью? Ну-ка, пацаны, попробуйте. По-моему, отрава какая-то, а не суп, – ерничал «старшой».

Не выдержав издевательства, я рванулся к обидчику. Теперь руки у меня были свободны, а драться, хотя и был хиляк, я умел. Мне нужно было во что бы то ни стало отобрать то, что еще оставалось в кастрюльке.

– Отдайте! Убью! Сволочи! Отдайте!

Я кинулся на главаря и врезал ему, как и обещал, в пах со всего размаха детским, но увесистым кирзовым сапогом. Он душераздирающе завопил:

– Ой, больно! Пацаны, помогите! – скрючившись в три погибели и обхватив пах двумя руками, орал «старшой».

Я же в тот момент ничего не видел и ничего не сознавал: кого-то кусал, кого-то рвал за уши, кому-то въехал по зубам… Я неистовствовал. Страха не было и в помине. И боли не чувствовал, несмотря на то что на меня сыпались десятки тумаков по голове, по ребрам, по животу…

«Лишь бы не упасть», – пронеслось у меня в голове.

И вдруг все разом стихло. Только сквозь свалившуюся на голову тишину слышалось птичье чириканье. «Старшой» теперь уже молча, корчась от боли, отползал в тень деревьев, а остальные: кто – сплевывая кровь, а кто – вытирая сопли – вполголоса грозили:

– Берегись, на обратном пути ноги тебе переломаем.

А я сидел по колено в пыли, один зуб мой шатался и готов был покинуть своих собратьев, глаз заплыл, рубашка разорвана от ворота до пупка, правое колено нестерпимо ныло от боли, а из носа тонкой горячей струйкой текла кровь.

Но все это показалось мне мелочью по сравнению с тем, что кастрюлька с остатками супа была отвоевана и я мог, пусть на донышке, но все-таки отнести эту драгоценную еду маме. «Чернушку», лежавшую тут же в песке, я поднял, бережно положил на ладонь и долго сдувал с этого кусочка хлеба пыль, а потом с трудом поднялся и заковылял, прихрамывая, к больнице.

Дмитрий Виноградов

Буханка № 13

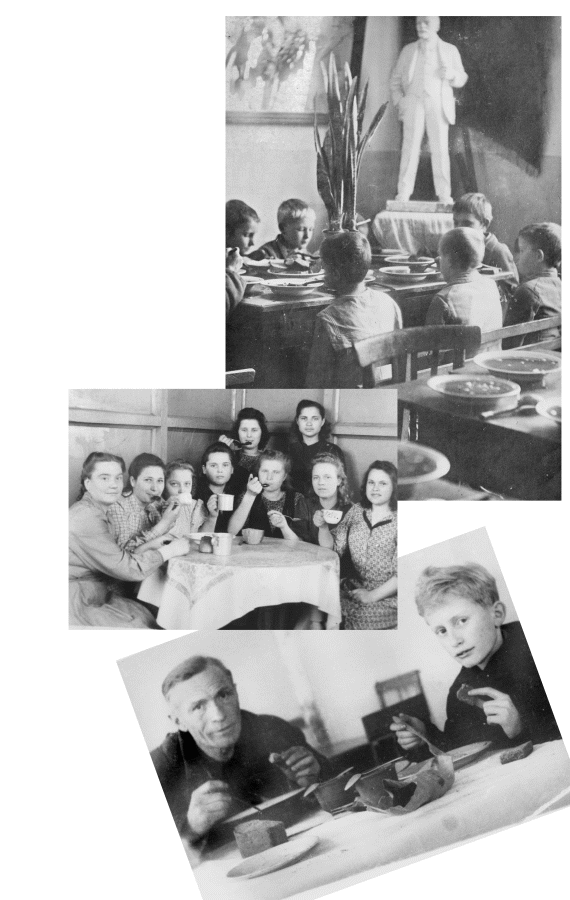

После окончания первого класса в 1951 году мне было предложено поехать в пионерский лагерь. Я очень удивился, поскольку не был еще пионером. Мне в школе объяснили, что туда направляют только отличников. А на все четыре начальных класса я был таковой один. Я очень опасался, что пионеры встретят неприветливо, как самозванца. Но оказалось, что таких, как я, еще три человека. Нам выдали пионерские галстуки и обязали носить их ежедневно. Слово учителя в те времена было равносильно закону.

Это уже позже я узнал, что государство подкармливало детей из малообеспеченных семей, отправляя их в пионерский лагерь. Времени прошло много, и я мало что помню, но на всю жизнь запомнился поход за хлебом. Лагерь находился в деревне с экзотическим названием Гноев (по русски – Навозово), а хлеб приходилось приносить в лагерь из соседней деревни Борисовщина через речушку. Начальник лагеря Ерошок Григорий Васильевич ежедневно отправлял за хлебом шесть человек, которые должны были принести в лагерь тринадцать буханок хлеба. Старшим начальник ставил кого-либо из ребят порасторопнее. И вот перед «командой» вставал вопрос: «Как донести тринадцатую буханку, если в руках можно было нести только по две буханки, а вот тринадцатую – некому?» Тогда принималось решение злополучную буханку попросту съесть, что и совершалось в прибрежном кустарнике.

До сих пор помню тот стыд, когда мы стояли перед Ерошком. Он молчаливо выслушивал объяснения старшего, что, дескать, буханок-то и было всего двенадцать. Затем, отрешенно махнув рукой, отпустил всех безнаказанно. Я затем старался обходить начальника стороной, поскольку не мог смотреть ему в глаза.

Назавтра за хлебом отправлялась другая команда. Но история с тринадцатой буханкой повторялась снова. И так до конца смены.

Уже будучи взрослым, после окончания института я попал на работу к Григорию Васильевичу. Там при первой возможности исповедовался перед ним за этот детский грех. Он только грустно усмехнулся, сказав, что он знал об этом и делал это специально. А сама тринадцатая буханка выпекалась в деревенской пекарне нелегально по уговору Ерошка с начальником пекарни. Оказывается, они на фронте служили в одной части в разведке. Эти люди, с лихвой хлебнувшие горя, изобрели свой способ подкормить оголодавших детей, поскольку видели, что лагерного пайка нам явно не хватает. Конечно, способ не из лучших, но вкус того лагерного хлеба я помню до сих пор. Ничего более вкусного мне в жизни есть не приходилось.

Юрий Леонов

Лепешки с лебедой

Восемьдесят километров от родной деревеньки Белорусцы до Вятки отец когда-то одолевал в лаптях за два дня. А мне на велосипеде из Кирова до тех Белорусцев – да одним махом. С такими самоуверенными заявлениями отец не спорил, лишь похмыкал многозначительно. Но и отговаривать от затеи не стал. Мол, вымахал выше меня ростом, в девятый класс перешел, пора самому отвечать за свои поступки.

Об этом разговоре вспомнилось, когда я покорял очередной тягунок на полпути к деревеньке. Тягунок был длинный. Пыль от редких встречных автомашин успела припудрить лицо так, что слипались глаза, а шеренгам трухлявых берез вдоль обочины, казалось, не будет конца.

К посеревшей от непогод избе тетки Анны я подрулил за полдень. В доме была лишь туговатая на ухо бабушка Василиса, двоюродные сестры-малышки да туча мух. Бабушка, как водится, заохала, закружилась, не зная, куда усадить, чем потчевать гостя. Голодное время стояло – сорок девятый год. А я, гостинцы передав, сказал, что пойду навещу дядю Федора.

– Сходи, родимый, сходи, – благословила меня бабушка, осенив крестом, словно провожала в дальнюю дорогу, а не в соседнюю избу.

Дядя Федор в свои далеко за шестьдесят годков еще плотничал по окрестным деревням, и в доме его всегда водился достаток. Так что завернул я к нему не без тайного умысла. За дальнюю дорогу живот так подвело, что, казалось, мог за один присест съесть всё, что приготовлено было бабушкой на семью.

Еще не пригнутый годами дядя Федор, поблескивая крепкими зубами, встретил племянника по-царски. Крепко пожал руку узловатыми, в трещинах и порезах пальцами и провел в горницу, где дразняще пахло притомившимися в русской печи кислыми щами. От одного запаха их закружилась голова, и я присел на табуретку.

Пока дядя Федор расспрашивал про городское житье-бытье, на столе появилась горка пышных румяных оладьев, а чуть позднее и самовар. К оладьям были поданы миски и с медом, и со сметаной, так что я с аппетитом отдал должное угощению. Мечталось, правда, о тех самых, кислых, наваристых, да разве язык повернется сказать об этом. Спасибо и за оладьи, наелся я их до отвала.

Подивиться успел, какая молодая жена у дяди, едва ли не мне ровесница. И статью вышла, и на лицо пригожа. Ишь как порхает по избе! Вот так дядя Федор! Такую кралю подцепил на старости лет!

Тем временем исчез самовар, а на место оладьев воцарился графинчик настойки, а к нему – и соленые пупырчатые огурчики, и грузди в сметане, и нарезанное тонкими ломтиками сало…

– Небось можно уже тебе? – спросил, наливая по маленькой, дядя Федор. – Настойка целебная, на калгановом корне.

Мне оставалось лишь кивнуть, хоть прежде доводилось пить только любимую мамину «сливянку». Пригубила с нами рюмочку и хозяйка, сразу зардевшись маковым цветом. Стеснялась она меня и, едва присев за стол, упорхнула.

Горька была настойка, еле в горло пролезла. Зато я с удовольствием отдал должное и грибочкам, и салу. Вот уж и сыт стал совсем. А оказалось, что это только прелюдия к застолью.

Когда дошел черед до тех самых наваристых щей, места для них в желудке уже не осталось. А впереди, как выяснилось, ждала гостя и картошка, тушенная наверняка с какой-то вкуснятиной.

Ну не издевательство ли это над человеком? Если б знать порядки, бытовавшие раньше на вятской земле, – сначала разогреть гостя с дороги чайком, чтоб не скучал за столом, а уж потом потчевать по полной программе, – разве б накинулся с такой жадностью на оладьи?..

Да и порядки эти остались в ту пору лишь у редких зажиточных хозяев. А той же тетке Анне, к которой я приехал на несколько деньков, такие порядки и не снились. С рассвета до заката отрабатывала она в поле свои трудодни, чтобы осенью получить на каждый по килограмму ржи. И держалась семья на том, что давали куры, коровенка да огород, который грозились отрезать за недоимки по продналогам. Хоть привез я из города и хлеб, и кое-что из продуктов, а все равно чувствовал себя стеснительно. Велико ли подспорье – грибы да ягоды, что приносил из леса?..

В первый раз по грибы собралась со мной и бабушка Василиса. Годами она была намного старше дяди Федора, но огород держался на ней. Чудно выглядели наши сборы. Я взял с собой под грибы плетеную корзину. А бабушка… бутылку.

Не спеша отправились в лес, что напротив, за логом. Едва дошли до опушки, я стал срезать подберезовики да обабки. А бабушка будто вышла лишь прогуляться. Ни разу к земле не нагнулась, пока не набрели на ельник. Там ничего не росло, кроме мхов, и я не мог понять, почему мы здесь остановились. А бабушке это место, как видно, издавна приглянулось.

Она ковырнула палкой пласт мхов, и оттуда проглянули розовые шляпки совсем молоденьких рыжиков. Те, которые проходили в горло бутылки, бабушка и брала, быстро заполнив тару. Очень дивно было смотреть на такую грибную охоту. Но понять ее секрет удалось вскоре.

Едва вернулись домой, бабушка залила чесночным рассолом бутылку с маломерками, тщательно закупорила ее и опустила на веревочке в колодец с ключевой водой – местный холодильник. Когда приедет в гости отец, она достанет эту бутылку, и до чего же вкусны и ароматны окажутся те скользкие рыжики, сдобренные сметаной.

В один из дней двоюродный брат, тонкошеий, загоревший до цвета пленки от топленого молока, Колян, позвал меня на рыбалку. Правда, не сразу было понятно, куда он меня зовет. Ведь кроме речушки Лыстанки, более похожей на ручей, вокруг – никаких водоемов.

– А в Лыстанке и рыба, – попробовал развеять мои сомнения Колян. – Правда, одни гольяны, да ведь все равно – рыба.

– А удочки есть?

– Тю! А корзины на что?.. Корзиной знаешь как ловко их…

Подходящие корзины, как оказалось, надо было взять у тетки Тани, тоже сестры отца. Сколько же их у него, сестер, не то три, не то четыре, и все живут на одной улице, у всех мужиков забрала война.

– Ей и рыбу отдадим, – как о чем-то само собой разумеющемся сказал Колян. – Девок у нее трое, поди-ка всех накорми…

Пошли на рыбалку рано – только стадо прогнали за околицу. Солнце малиновым шаром просвечивало сквозь ветви берез на том берегу.

Лыстанка – тихая речка, шепчет по мелководью в логу, чуть пошевеливает тугие стебли стрелолиста да седоватые пряди осоки. Где тут рыба?

– А вот мы ее сейчас… – приговаривает Колюня и, опустив корзину с мшистого бережка, лихо бьет по нему босой пяткой.

Что-то затрепыхалось в сорной траве на дне ивовой снасти. Небось лягуха?..

Колюня резво сунул туда пятерню и выволок на божий свет блеклое хвостатое созданье размером с гороховый стручок.

– Во! – торжествующе приподнял братан свою добычу над головой. – А ты говоришь… Если повезет, может, и на пескаря наткнемся. Они тут под камнями да под корягами. А еще, рассказывали, сома однажды припутали… Здесь! А где же еще?.. В половодье тут знаешь как вода гуляет…

Через час такой рыбалки и я почувствовал нечто вроде азарта. Запустишь руку под какую-нибудь кочку, а тебе в ответ пощекочет пальцы неведомо кто. Вытащишь его, бедолагу, – и в пестерь. А там уже еле дно просвечивает – всё копошится, елозит по бересте. И так хочется поймать того самого, усатого, чтоб все в деревне только ахнули.

Правда, однажды ухватил меня за палец клешнею рак. Не столько больно было, сколько напугал он меня. Никак не ожидал такого конфуза. Однако охоты шариться по чужим закуточкам рак не отбил.

Ближе к полудню мы поднялись по косогору с увесистой добычей. Среди гольянов трепыхалось и несколько пескарей.

На правах забойщика Колюня внес пестерь в избу тети Саши, как знамя. Одетая в домотканую одежу тетка всплеснула руками и принялась открещиваться от такого дара как могла.

– У самих-то жрать нечего, – напирала она на братана. Но в конце концов сдалась на условии, что пожарит сейчас эту рыбу, а есть будем вместе.

От той трапезы осталось самое горькое воспоминание о послевоенной деревне. Когда поставила тетка на стол артельную сковороду с томленными в молоке рыбешками, то, извинившись, подала к ним и лепешки цвета макухи, как называли в войну наше лакомство – подсолнечный жмых.

Три детских рта жевали напротив, три пары серых глаз внимательно смотрели, как я, отломив кусок лепешки, старался проглотить ее, не покривившись. Легче было пить горькую настойку, чем протолкнуть в себя кусок такого печива. Лепешка горчила и царапала небо колючей остью. Рецепт такого изделия оказался несложен:

– Лебеда да сныть, отруби да немного крахмала из прошлогодней картошки. Так что ты уж не взыщи, племяш, за такое угощение. Может, когда и вспомнишь, как мы тут выживаем.

Помню, помню, теть Саша, и по сию пору, хоть давно уже нет и тебя в живых, и не осталось следа от той деревеньки…

Съев пару рыбок, я поблагодарил за прием, ругая себя за то, что не догадался кинуть в рюкзак лишних пару буханок хлеба. В то время он продавался в городе уже не по карточкам.

Выйдя на улицу, Колюня сказал, что тошнотики всё же вкуснее таких лепешек, и пояснил, что это за еда. Весной, едва сойдет снег, они с сестрой отправляются по огородам да по колхозному полю собирать перезимовавшую картофельную мелочь. Вымытая весенними дождями, она то тут, то там выглядывает из земли. Подсушив ее до крахмала, из этой, перезимовавшей, и пекут то, что мы сейчас называем драниками. Только драники из свеженатертой, «нонешней» картошки, а тошнотики – из прошлогодней.

…К дяде Федору я больше не заходил в гости, хоть он при встрече и приглашал заглядывать без стеснения. Не укладывалось в голове, как могут жить родные люди через дорогу друг от друга, по краям разящей пропасти между достатком и нуждой.

Может быть, я неправ в своих домыслах и дядя Федор помогал родне, чем мог, но в ту пору только он оставался единоличником на всю деревню, и вся деревня была ему родней – Пантюхины да Марковы в каждой избе.

Ольга Лазарчук

Быть гордыми умели

В Севастополь приходили и британские, и американские корабли. Однажды делегация из моряков решила посетить и нашу школу. Нас учили, как нужно приветствовать гостей и осторожно брать предложенные конфеты. Вот уж этому нас учить было не нужно. Мы четыре года их не ели, а быть гордыми умели. Вошли американцы в форме и ошеломленно остановились на пороге. Цементный пол, затертые лужи, по углам мелкая капель с потолка. Стали нам протягивать коробки с шоколадными конфетами. Мы чинно брали их и клали на столики рядом с собой. Никто их в рот не потащил. Как только гости ушли, мы положили это угощение в свои портфели и понесли домой, чтобы поделиться чудо-конфетами с домашними.

Геннадий Шульгин

Я тоже ничего не забыл из прошлого

Началась война, а я вот взял и родился. Мама прихватила нас с братишкой и увезла не в «хлебный» Ташкент или Куйбышев, а подальше от войны – в далекую Сибирь, в Алтайский край. Давно уже живу, многое забылось, а вот военное и послевоенное детство помню. Самое несмываемое из памяти воспоминание – постоянный голод! Наверно, и болячки-то все затаились с тех времен от этого проклятого чувства.

Никто, наверно, уже и не знает, что такое затируха. Горсть ржаной муки с отрубями высыпалась на лист фанеры, заливалась водой и раскатывалась крохотными шариками. Затем эти шарики высыпались в кипящую воду, и на поверхности всплывала белая пена. «Молочко!» – кричали мы. Потом сваренные крошки моментально съедалиcь. И все равно после очень хотелось кушать. Наверно, с тех пор у меня осталась на всю жизнь привычка относиться к хлебу с уважением! Не забуду, как меня поразило, что герой всей молодежи Павка Корчагин из конъюнктурной саги о шепетовских комсомольцах «Как закалялась сталь» насыпал в тесто махорки! «Вот сволочь!» – думал я. – Это же ХЛЕБ, как можно!»

Особенно тяжело было зимой. Выходить на мороз не хотелось, да и не в чем было!

Весной всё оживало, можно было рвать молодую крапиву и щавель, мама варила из них что-то наподобие борща. В колхозе начинали высаживать картошку, и большие ребята по ночам ее выкапывали, хотя в поле постоянно находился объездчик-сторож – одноногий инвалид дед Кащенко. Иногда и нам кое-что перепадало. В оврагах и на окраинах колхозных полей росло много конопли. Из нее плели нитки, а из ниток делали мешки для картошки. У многих в огородах рос мак, но что-то наркоманами и не пахло.

Вернулся с фронта мамин брат дядя Володя! Как сейчас помню: я сидел на стульчике, сделанном из посылочного ящика. Дядя Володя вытащил из заплечного мешка две банки тушенки желтого цвета с нарисованной коровьей головой. Вскрыл банку красивой финкой, и я от волшебного запаха упал в обморок.

Потом узнал, что это и есть тот самый «второй фронт» – часть американской помощи воюющему народу. Возможно, эти самые банки не дали мне загнуться от голода! И после этого я еще должен ненавидеть Америку?

Жили мы в землянке. Это вырытая в земле канава, а вокруг нее были возведены стены из дерна. Стены укреплены тальниковыми палками и обмазаны глиной вперемешку с соломой и коровьими «лепешками». Посреди землянки была «буржуйка», сделанная из железной бочки. Топились сушняком из близлежащего леса и краденным на железнодорожной станции углем. Помню, что не мерзли.

Александр Огарев

Рассказ дедушки Петра Николаевича Огарева, записанный с его слов

Родился я в 1940 году в бедном поселке. Мать моя, Василиса Сергеевна, была очень красивой женщиной. Когда началась война, моего отца, Николая Семеновича, забрали в местное ополчение защищать родной край. Словом, свои ранние годы я не помню; когда была война, я был еще очень маленьким.

Зато очень хорошо помню грустный день 10 июня 1946 года, когда мать получила письмо о том, что наш отец погиб в бою в сорок четвертом. Это был сильный удар для матери – она плакала целую неделю. Словами не могу передать, что я чувствовал, мне было жалко и маму, и себя, что не смогу уже увидеться с отцом.

Мне не успело исполниться и шести лет, а на мне уже было хозяйство. В сорок четвертом году у матери родилась девочка – моя сестричка Соня, поэтому приходилось присматривать и за ней… А мать целыми днями пропадала вместе со всеми в поле. Приходила домой поздно ночью, вся уставшая. Утром я кормил Соню, затем вместе с ней отправлялся на наш маленький огородик: поливал картошку, рыхлил землю. Бывали дни, особенно ранней осенью, в сентябре, что быстро холодало, мерзла земля, погибали деревья. А в теплые созревало больше, чем обычно, и тогда то, что оставалось, мы ездили в город и продавали: картошку, яблоки, лук, огурцы, а иногда меняли их у соседей на ягоды. Я, признаюсь, очень любил красную смородину. В школу я не ходил – она была разрушена; мать чему сама была научена, тому и меня научила.

Целый день с Соней я проводил на огороде. Она играла со своей деревянной куклой, я копался в огороде.

Каждый год мы копили купоны на сахар, и раз в году ко дню рождения Сони мать делала нам варенье из смородины и клубники. А бывало, приходилось нам на троих делить маленький кусочек черного хлеба.

По субботам, пока мать работала в поле, я прибирался в нашем маленьком деревянном домике: подметал старый потертый пол, мокрой тряпочкой протирал поломанные старостью кухонные полочки, мыл потрескавшиеся окна.

У матери были старые фотографии с нашим отцом. Каждый вечер она сидела под светом лампадки и вспоминала тот майский день 1936 года, когда она впервые встретилась с Николаем на вокзале. Он был кондуктором, она ехала домой на поезде. Вскоре они стали встречаться. Николай переехал в поселок, построил дом. Спустя четыре месяца сыграли свадьбу. Еще мать рассказывала про тот прекрасный День Победы 9 мая. Люди кричали, смеялись, кто-то плакал, целовались друг с другом, обнимались. Как и многие женщины, наша мать ждала своего мужа. Но получилось совсем не так…