Полная версия

Лунин, или смерть Жака

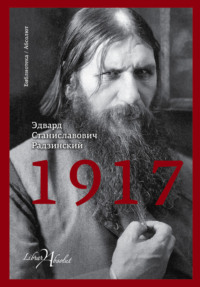

Эдвард Радзинский

Лунин, или Смерть Жака

…И раз навсегда объявляю: что если я пишу, как бы обращаясь к читателям, то так мне легче писать…

Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет…

Ф.М. ДостоевскийСмешок.

Потом зажгли свечу – и тускло вспыхнули золотое шитье и эполеты… Вся глубина камеры оказалась заполнена толпой: лица терялись во тьме, лиц не было – только блестели мундиры…

Потом свечу передвинули – и из тьмы возникли очертания женской фигуры. И тогда старик, державший свечу, протянул к ней руки…

И вновь раздался его сухой, щелкающий смешок.

Старик этот и был Михаил Сергеевич Лунин.

А потом он зашептал, обращаясь туда – в темноту – к Ней:

– Сегодня я забылся сном только на рассвете. В груди болело. Сон был дурен… Знобило. И тогда в дурноте я завидел ясно готическое окно и Вислу сквозь него… Был ветер за окном… И воды реки были покрыты пенистыми пятнами. Беспокойное движение в природе так отличалось от тишины вокруг нас… Ударил колокол… Звонили к заутрене. Я знал, мне нужно обернуться, чтобы увидеть твое лицо. Но я не мог. Я не мог! Я не мог!.. Я так и не увидел твоего лица… Потому что я забыл его!

Смешок.

Он опускается на колени и все тянет руки к женской темной фигуре.

Иона, беспомощная, темное видение с белыми голыми руками, протянутыми к нему.

В это время в другом помещеньице два человека обговаривали дело. Один – ПоручикГригорьев, молоденький, нервный, хорошенький офицерик, а другой – Писарь – тоже молоденький, но степенный и огромный.

Григорьев. Чтоб к утру показания у меня на столе лежали… Чтоб я перед начальством все за тобою проверить успел…

Писарь. Насчет проверить – это вы справедливо, ваше благородие… С нами без проверки разве можно?! Только зачем же к утру? Я куда пораньше для вас все сделаю… Сами-то когда управитесь?

Григорьев. К трем. (Выкрикнул нервно.) К трем!

Писарь (обстоятельно). Значит, к трем после полуночи, ваше благородие, и я управлюсь. На столе у вас к трем все лежать будет. (Обстоятельно.) Перво-наперво у нас пойдут чьи показания? Какую фамилию мне проставить?

Григорьев

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.