Полная версия

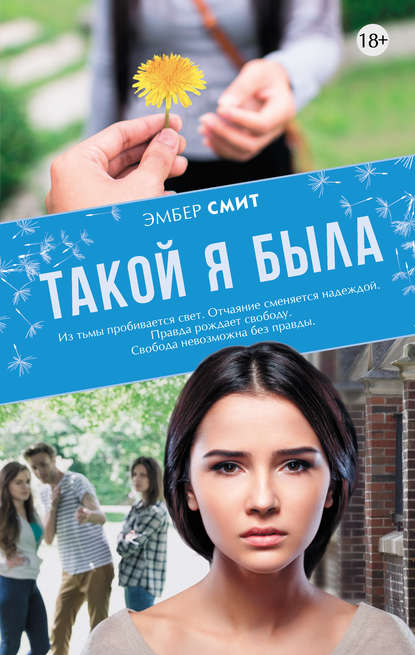

Такой я была

Эмбер Смит

Такой я была

Для тебя.

Для каждой из вас, кто когда-либо чувствовал необходимость начать жизнь заново.

Часть первая

Старшая школа. Год первый

Я многого не знаю. Например, не знаю, почему не услышала, как с щелчком захлопнулась дверь. И вообще почему эту чертову дверь не заперла. Почему не почувствовала: что-то не так – что-то чудовищно не так – когда матрас просел под его весом. Почему не закричала, когда открыла глаза и увидела, что он забирается под простыню. И почему не попыталась бороться, когда у меня еще был шанс.

Не помню, как долго я потом лежала, приказывая себе: закрой глаза, зажмурься, просто попробуй забыть. Попробуй не думать о том, что кажется неправильным, обо всем том, что уже никогда не будет правильным. Гадкий вкус во рту, липкие влажные простыни, огонь, пронзающий бедра, тошнотворную боль, врезавшуюся в тебя, подобно пуле, да так и застрявшую внутри. Нет, плакать нельзя. Потому что плакать не о чем. Ведь это был всего лишь сон, плохой сон – кошмар. На самом деле этого не было. Не было. Не было. Не было. Вот о чем я думаю: этого не было, не было, не было. Повторяю эти слова, как мантру. Как молитву.

Я не знаю, исчезнут ли когда-нибудь эти картины, вспыхивающие у меня в голове, – словно смотрю кино о случившемся не здесь и не со мной. Закончится ли когда-нибудь этот фильм, перестанет ли он преследовать меня? Снова закрываю глаза, но все, что я вижу, чувствую и слышу – это его кожу, его плечи, его ноги, его руки – слишком сильные руки, и его дыхание на своей коже, напрягшиеся мышцы, хруст костей слабеющего тела и затихающую себя. Для меня существует только это. Больше ничего нет.

Не знаю, сколько часов проходит, прежде чем я просыпаюсь и меня встречают привычные звуки воскресного утра: грохот кастрюль и сковородок на плите. В щель под дверью просачивается запах еды – бекон, блинчики, мамин кофе. Звуки из телевизора – холодный фронт, штормовое предупреждение в районе полудня – папа слушает прогноз погоды. Работает посудомойка. Как обычно, тявкает брехливая собачка из дома напротив. И почти неслышные удары мяча о запотевший асфальт, и мягкие подошвы кроссовок, шаркающие по дорожке. Подобно любому другому сонному бестолковому пригороду, наш сонный бестолковый пригород с трудом просыпается, мечтая о том, чтобы суббота была не одна, а хорошо бы две, с ужасом ожидая похода в церковь, выполнения списка необходимых домашних дел и утра понедельника. Жизнь продолжается, все как обычно. Нормальная жизнь. И я не могу отделаться от мысли, что жизнь будет продолжаться независимо от того, проснусь я или нет. Отвратительно нормальная жизнь.

Заставляя себя разлепить глаза, я еще не подозреваю о том, что механизм лжи уже запущен. Пытаюсь сглотнуть, но горло распухло. Как будто у меня инфекция. Наверное, заболела, говорю я себе. Похоже, у меня лихорадка, и я просто брежу. Мысли путаются. Касаюсь губ. Щиплет. И вкус крови во рту. Но нет, этого не может быть… Этого не было. И, глядя в потолок, я думаю: наверное, у меня серьезные проблемы, раз мне снятся такие вещи. Такие ужасные вещи про Кевина. Кевина! Ведь Кевин – лучший друг моего брата, а значит, и мне почти брат. Родители его обожают, да его все обожают, даже я, и Кевин никогда бы… он бы не смог. Это невозможно. Но потом я пытаюсь пошевелить ногами и встать. Ноги болят, как будто они сломаны. Все зубы ноют, как при остром кариесе.

Снова закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Опускаю руку вниз и касаюсь своего тела. Я без трусов. Быстро сажусь, и кости скрипят, как у старухи. Мне страшно смотреть, но они там, мои скомканные трусы- «неделька», валяются на полу. Трусы с надписью «вторник», хотя вчера была суббота – но какая кому разница? Вот о чем я думала, надевая их вчера. И теперь я уже не сомневаюсь, что это произошло. Это мне не приснилось. И боль вновь пронзает меня откуда-то из глубины, из самого центра моего тела. Я сбрасываю простыню и покрывало; на руках и бедрах круглые синяки размером с теннисный мяч. И кровь. Кровь на простынях, на подушке, на моих ногах.

А ведь это воскресенье должно было быть самым обычным.

Я должна была встать, одеться и сесть за стол завтракать с родителями и братом. После завтрака быстро вернуться к себе и доделать домашнее задание, которое не закончила в пятницу вечером, уделив особое внимание геометрии. Повторить новую песню, которую разучивал наш оркестр, позвонить своей лучшей подруге Маре, а потом, может быть, пойти к ней в гости и сделать еще кучу других бессмысленных тупых вещей.

Но, сидя в кровати и ошеломленно глядя на свои заляпанные кровью ноги, я понимаю, что сегодня все будет по-другому. Я зажимаю рот трясущейся рукой.

В дверь дважды стучат. Я подскакиваю.

– Иди, ты проснулась?! – кричит мама. Открываю рот, но в глотку словно залили соляной кислоты. Мне кажется, я никогда больше не смогу произнести ни слова. Тук, тук, тук. – Иден, завтракать! – Я торопливо одергиваю ночнушку, но она тоже измазана кровью.

– Мам, – мне наконец удается выдавить из себя жуткий хрип.

Она открывает дверь, заглядывает в комнату и сразу видит кровь.

– О боже, – ахает она, проскальзывает внутрь и быстро закрывает дверь.

– Мам, я… – Как выговорить эти слова, худшие в мире слова, которые я должна произнести?

– О, Иди. – Она вздыхает и с грустной улыбкой поворачивается ко мне. – Ничего страшного.

– Как… – запинаясь, произношу я. Как это может быть? Что значит – ничего страшного, в каком таком мире это не страшно?

– Иногда месячные начинаются неожиданно. – Мама начинает суетиться, прибираться и едва смотрит на меня, объясняя про месячные, календари и подсчет дней. – Но у всех бывает. Поэтому я и говорила – нужно вести календарь. Тогда не будет таких… неожиданностей. И ты будешь готова.

Так вот, значит, что она подумала.

Я посмотрела достаточно фильмов и знаю, что мне нужно все рассказать. Нужно все обязательно рассказать, черт возьми.

– Но…

– Иди-ка прими душ, дорогая, – прерывает меня она. – А я пока займусь этим… – Мама обводит мою кровать широким жестом, подыскивая нужное слово, – …беспорядком.

Беспорядком. О боже. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Надо сказать сейчас.

– Мам. – начинаю я опять.

– Не смущайся, – смеется она. – Ничего страшного, правда. – Мама встает передо мной и кажется выше обычного; протягивает мне халат и совершенно не замечает трусы с надписью «вторник» у своих ног.

– Мам, Кевин. – говорю я, но стоит произнести его имя, и к горлу подкатывает тошнота.

– Не волнуйся, Иди. Он за домом с твоим братом. Играют в баскетбол. А папа смотрит ящик, как обычно. Никто тебя не увидит, иди. Надень халат.

Смотрю на нее снизу вверх и чувствую себя такой маленькой. А голос Кевина, точнее, его шепот, грохочет в голове, как торнадо:«Тебе никто не поверит. Ты же знаешь. Никто. Никогда».

Его дыхание обжигает лицо.

Потом мама трясет передо мной халатом, и ложь, которую даже не пришлось выдумывать, начинает действовать. Она смотрит на меня привычным взглядом – раздраженным: мол, сейчас воскресенье, и у меня нет времени с тобой возиться. Намекает на то, что пора бы мне встать, чтобы она смогла разобраться с этим беспорядком. Теперь я понимаю: никто не собирался ни слушать меня, ни замечать, что со мной что-то произошло, – и он это знал. Он слишком часто приходил к нам домой, чтобы понять, как здесь все устроено.

Пытаюсь встать, не подавая виду, что все кости болят, как сломанные. Заталкиваю трусы под кровать, чтобы мама их не нашла и у нее не возникло вопросов. Беру халат. Принимаю ложь. И глядя на маму, которая срывает с кровати грязные простыни – улики – понимаю, что если сейчас ничего не скажу, то не скажу уже никогда. Потому что он был прав – мне никто никогда не поверит. Ни за что. Никогда.

В ванной я аккуратно снимаю ночнушку и, держа ее на вытянутой руке, выбрасываю в мусорное ведро под раковиной. Поправляю очки и внимательно разглядываю себя в зеркале. На горле несколько бледных отметин в форме его пальцев. Но по сравнению с другими синяками они почти незаметны. На лице синяков нет. Только длинный шрам над левым глазом – это я два года назад упала с велосипеда. Волосы растрепаны чуть больше обычного, но в целом я выгляжу как всегда. Никто ничего не заметит.

Несмотря на то что я докрасна терла кожу мочалкой, наверное думая, что так можно стереть синяки, чувствую я себя по-прежнему грязной. Выйдя из душа, я сразу вижу его. Он сидит за моим кухонным столом в моей гостиной с моим братом, моим отцом и матерью и пьет апельсиновый сок из моего стакана. Его рот касается стакана, из которого мне когда-нибудь тоже придется пить. Вилки, которую вскоре будет никак не отличить от других вилок. Его отпечатки пальцев не только на каждом сантиметре моей кожи, но повсюду – в этом доме, в моей жизни, в моем мире. Весь мир им заражен.

Я с опаской вхожу в гостиную, а Кейлин поднимает голову и хмурится. Он все видит. Я знала, что он сразу поймет. Если кто и должен был понять, так это он, мой старший брат. Если на кого я и могу рассчитывать, так это на него.

– Ты что такая странная? Какая-то вся напряженная, – говорит он. Сразу понял, а все потому, что знает меня лучше, чем я сама себя знаю.

И вот я стою и жду, как же он поступит. Жду, когда он положит вилку и отведет меня в сторону, на задний двор, а там потребует объяснить, что со мной не так. Что произошло. И тогда я расскажу о том, что сделал со мной Кевин, а он в ответ успокоит меня, как обычно, и скажет что-то вроде:не волнуйся, Иди, я с ним разберусь. Он так всегда говорил, когда меня кто-то обижал. А потом бросится в дом и зарежет Кевина его собственным ножом для масла.

Но все происходит не так.

Брат продолжает сидеть за столом и смотреть на меня. А потом на его губах вдруг возникает знакомая усмешка. Так мы улыбаемся, когда вспоминаем шутку, известную только нам двоим. И он ждет, что я отвечу, дам знак или засмеюсь – наверное, думает, что я хочу разыграть наших родителей. Он хочет понять, что я затеяла, но не понимает. Кейлин пожимает плечами, смотрит в тарелку и отрезает большой кусок блинчика. А я стою в коридоре, как замороженная, и чувствую, что пуля еще глубже вонзается в живот.

– Нет, правда, ты чего глаза так вытаращила? – говорит он с набитым ртом знакомым мне подтрунивающим тоном, за годы отработанным до совершенства: мол, ты самая тупая в мире сестра.

А Кевин – тот даже не смотрит на меня. Ни угрожающих взглядов, ни предупредительных жестов – ничего. Как будто ничего и не случилось. С тем же холодным равнодушием, что и всегда. Словно я для него по-прежнему придурковатая младшая сестричка Кейлина с растрепанными волосами и веснушками, ботанка-девятиклассница, которая играет в дурацком оркестре и вечно тащится позади со своим кларнетом. Только вот я уже не такая. Я точно не хочу быть такой. Наивной дурочкой, которая позволила сделать с собой такое.

– Ну же, Минни-мышка, – говорит папа. Минни-мышка – мое прозвище, потому что я такая тихая. Он окидывает жестом еду за столом. – Садись. А то все остынет.

И вот я стою перед ними – девочка-мышка в сползающих на нос очках с погнутой оправой, беспомощная перед четырьмя парами глаз, которые ждут, когда же я начну играть свою роль – стою и наконец начинаю понимать, зачем это все. Я понимаю, что предыдущие четырнадцать лет были всего лишь генеральной репетицией; все это время я готовилась к тому, чтобы теперь замолчать навсегда. Почти касаясь губами моих губ, Кевин шептал: «Чтобы ни звука». Прошлой ночью это был приказ, команда, а сейчас это реальность.

Я поправляю очки. А потом с уханьем в животе, похожим на страх перед выходом на сцену, медленно и осторожно начинаю двигаться. Пытаясь притвориться, что все части моего тела внутри и снаружи не болят и не пульсируют, я сажусь рядом с Кевином, как делала много раз во время наших семейных завтраков. Ведь мы считали его частью семьи – сколько раз мама это повторяла? Мы всегда были ему рады. Всегда.

После завтрака дом затихает. Кейлин и Кевин уходят играть в баскетбол с приятелями из школьной команды. Папа отправляется в строительный магазин за каким-то особым ключом, без которого не прикрутишь новую душевую насадку – его рождественский подарок маме. А мама в своей комнате подписывает новогодние открытки.

Я же сижу в гостиной и смотрю в окно.

Разноцветная рождественская гирлянда на гараже судорожно мигает в сером утреннем свете. Небо занавесили многослойные облака; оно словно давит на меня. Громадный сдувшийся Санта-Клаус на заснеженной соседской лужайке раскачивается взад-вперед, танцуя свой медленный зловещий танец зомби. Я словно очутилась в фильме «Волшебник страны Оз» – в той сцене, где все из черно-белого становится цветным. Только у меня наоборот. Всю жизнь я думала, что мир вокруг цветной, а на самом деле он оказался черно-белым. Теперь я это вижу.

– Ты в порядке, Иди? – В гостиную со стопкой конвертов в руках вдруг входит мама.

Я пожимаю плечами, но, кажется, она даже не замечает этого.

Мимо знака «стоп» на углу проезжает машина; водитель даже не смотрит, переходит ли кто-нибудь улицу. Говорят, что большинство людей попадают в автомобильные аварии в радиусе менее полутора километров от дома. Наверное, потому, что все кажется таким знакомым и ты просто теряешь бдительность. Не замечаешь, что что-то вдруг изменилось, что-то не так. Не видишь опасность. Наверное, со мной произошло то же самое.

– Знаешь, что мне кажется? – произносит мама тоном, каким начала разговаривать со мной с тех пор, как Кейлин летом уехал в колледж. – Ты злишься на брата, потому что он проводит с тобой слишком мало времени. – Не дожидаясь моих возражений, она продолжает говорить. Чтобы я не успела сказать ей, что на самом деле это она злится, что сын так мало времени проводит дома. – Я знаю, тебе хочется, чтобы вы провели каникулы только вдвоем, как раньше. Но он взрослеет. Вы оба взрослеете. И он теперь в колледже, Иди.

– Я знаю… – начинаю я, но мама снова меня обрывает.

– Вполне естественно, что на каникулах ему хочется повидаться с друзьями.

На самом деле, с тех пор как Кейлин уехал, ни она, ни я не знаем, как себя вести. Мы словно вдруг стали чужими. Словно Кейлин нас скреплял, а без него все развалилось. Пока он был здесь, у нас был смысл, причина быть вместе. Но что нам делать теперь, когда больше не надо болеть за него на баскетбольных матчах? О чем говорить за кухонным столом без историй о том, что приключилось с ним в очередной раз? Я ему в подметки не гожусь – это все знают. Разве хоть что-нибудь в моей жизни может сравниться с беспрестанной чередой волнительных событий, которыми наполнен каждый день Кейлина Маккрори? Сначала мне казалось, что мы как-то приспосабливаемся. Но все мы потеряли самое главное. Папа как-то потерялся, лишившись рядом еще одного члена семьи мужского пола. Мама не знает, куда себя деть: все ее внимание и время больше не заняты Кейлином. А я – я просто хочу, чтобы вернулся мой лучший друг. Вот так все просто. И сложно.

– Тебе бы тоже не помешало отвлечься, – продолжает она, перебирая конверты в руках. – Завести новых друзей. Новый год уже наступил. – Мама улыбается. Я – нет. – Знаешь, Иди, мне очень нравится Мара, она прекрасная подруга, но… в жизни мы не должны ограничиваться дружбой всего лишь с одним человеком, понимаешь?

Я встаю и иду мимо нее на кухню. Наливаю стакан воды, чтобы занять себя хоть чем-то, кроме этого бессмысленного разговора с мамой и бесконечного потока мыслей, проносящихся в голове и разбивающихся друг о друга, как сошедшие с рельсов поезда.

Она подходит ко мне и встает рядом. Я чувствую, как она смотрит на меня, вижу ее боковым зрением. Мне хочется куда-нибудь спрятаться. Мама протягивает руку и хочет убрать за ухо выбившуюся прядь волос, как делает всегда, но я отстраняюсь. Не нарочно. А может, и нарочно. Сама не знаю. Я тут же понимаю, что обидела ее, и открываю рот, чтобы извиниться, но у меня вылетает:

– Здесь слишком душно. Пойду на улицу.

– Л-ладно, – медленно и растерянно произносит мама.

И ноги сами несут меня прочь, подальше от нее. Хватаю куртку с крючка у двери, засовываю ноги в сапоги и выхожу на задний двор. Отряхнув снег с деревянных качелей, сажусь; от прикосновения к холодному дереву и металлическим цепям ноют все мои синяки. Мне просто хочется посидеть немного, подышать и попытаться понять, как это могло случиться. И что мне теперь делать.

Я крепко закрываю глаза, переплетаю пальцы и начинаю истово молиться. Вообще-то, я молюсь гораздо реже, чем следовало бы, но сейчас взываю к небесам, как никогда в жизни. Я молю о том, чтобы каким-то чудом отменить случившееся. Еще раз проснуться сегодняшним утром, но чтобы случившееся вчера не произошло.

Помню, как мы с ним сидели за столом и играли в «Монополию». Но это же ничего не значит. Я тогда ничего плохого не заметила. Он даже был мил со мной. Вел себя так, словно я ему… нравилась. Как будто я не просто младшая сестренка Кейлина, а человек. Девушка, а не просто ребенок. Я пошла спать счастливой. Уснула, думая о нем. А следующее, что я помню, – как проснулась, а он уже взбирался на меня, зажимал рукой рот и шептал «тихо, тихо, тихо». Все произошло так быстро. Как будто это был сон, всего лишь сон, и я могла очнуться в любой момент в безопасности, в своей постели. Это было бы гораздо больше похоже на правду. И все было бы хорошо. Ничего бы не изменилось. Я просто лежала бы в кровати, где со мной никогда не может случиться ничего плохого.

– Проснись, – шепчу я вслух.Господи, просто проснись. Проснись, Иди!

Тут кто-то окликает меня:

– Иден!

Я открываю глаза, оглядываюсь, и сердце падает. Я не в своей кровати. Я на заднем дворе на качелях, пальцы без перчаток онемели, вцепившись в металлические цепи.

– Ты что там делаешь?! Расщепляешь атомы?! – кричит брат с порога. – Я раз сто тебя позвал.

Он подходит ко мне быстрым, широким и уверенным шагом, хрустя свежим снегом под ногами. Я выпрямляюсь, кладу руки на колени и стараюсь ничем не выдать себя, хотя в данный момент мое тело кажется мне совершенно чужим.

– Ну что, Иди, – Кейлин садится рядом со мной на качели, – слышал, ты на меня злишься?

Пытаюсь улыбнуться, изо всех сил пытаюсь вести себя как обычно.

– Дай-ка угадаю, кто тебе это сказал.

– Она говорит, ты злишься, потому что мы проводим вместе слишком мало времени. – Судя по его полуулыбке, Кейлин ей отчасти верит.

– Неправда.

– Но ведешь ты себя действительно странно. – Брат толкает меня локтем и с улыбкой добавляет: – Даже если учесть, что это ты.

Может, это мой шанс? Неужели Кевин и вправду убьет меня, если я расскажу… может ли он меня убить? Думаю, да. Он ясно дал понять, что если захочет, то сможет. Но его сейчас здесь нет. Здесь Кейлин. Он здесь, чтобы защитить меня и встать на мою сторону.

– Кейлин, пожалуйста, не уезжай завтра! – вырывается у меня. Мне вдруг кажется очень важным, что я должна убедить его не уезжать. – Не возвращайся в колледж. Не бросай меня, пожалуйста! Прошу, – умоляю я, чуть не плача.

– Что? – спрашивает брат со смехом в голосе. – Что это на тебя нашло? Я должен уехать, Иди. У меня нет выбора. Ты же знаешь.

– Неправда, есть. Есть у тебя выбор. Ты мог бы пойти в местный колледж… ты ведь поступил, помнишь?

– Поступил, но выбрал другое место. – Брат замолкает и неуверенно смотрит на меня. – Послушай, даже не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал сейчас… Ты серьезно?

– Мне просто не хочется, чтобы ты уезжал.

– Хорошо, давай смеха ради предположим, что я останусь. Довольна? Но как быть с учебой? Сейчас середина учебного года. Все мои вещи остались в колледже. У меня там девушка. Да вся жизнь теперь там, Иди. Я не могу просто так все бросить и вернуться домой, чтобы мы с тобой больше общались.

– Да я не это имела в виду. Не обращайся со мной, как с ребенком, – тихо отвечаю я.

– Без обид, Иди, но ты и есть ребенок. – Кейлин смеется, похлопывая меня по плечу. – К тому же что прикажешь делать Кевину? Мы же с ним соседи. У нас одна машина на двоих, общие счета – все общее. Мы полагаемся друг на друга, Иди. Как два взрослых человека. Понимаешь?

– Я тоже на тебя полагаюсь. Ты нужен мне.

– С каких это пор? – смеется он.

– Не смешно. Тымой брат, а не Кевина! – я чуть не перехожу на крик. Голос дрожит.

– Ладно, ладно. – Брат закатывает глаза. – Ты что, с Нового года шутки понимать перестала? – Он встает, и я вижу, что разговор окончен: он сказал все, что хотел. – Давай, пошли в дом. – Кейлин протягивает руку. Мои ноги опускаются на снег и инстинктивно начинают следовать за ним, как всегда; рука тянется к нему, но когда пальцы уже почти касаются его ладони, что-то внутри меня обрывается. Я чувствую это физически, как если бы мое тело было машиной и шестеренки внутри, заскрипев, остановились. Как будто произошло короткое замыкание, мышцы парализовало, и они не дают телу двигаться.

– Нет, – твердо произношу я голосом, который словно принадлежит кому-то другому.

Брат стоит и смотрит на меня сверху вниз. Он растерян – еще никогда в жизни я не говорила ему «нет». Переминаясь с ноги на ногу, Кейлин слегка наклоняет голову вбок, как собака, выдыхает облачко пара и открывает рот. Но я не могу позволить ему произнести шутливую остроту, которую он сейчас обдумывает.

– Ничего ты не понимаешь! – Я бы выкрикнула эти слова, если бы мои зубы не были сжаты.

– Не понимаю чего? – Его голос на октаву выше обычного, и он оглядывается кругом, точно ищет кого-то, кто бы объяснил ему, что происходит.

– Ты мой брат. – Слова рвутся с языка и обрушиваются лавиной. – Не Кевина!

– Да что с тобой такое? Хотя я знаю, в чем дело!

Я встаю, потому что должна сказать ему правду, прежде чем он уйдет. Должна рассказать, что произошло.

– Если ты знаешь, почему он все время проводит здесь? Зачем ты всегда привозишь его с собой? У него что, своей семьи нет? – Мой голос срывается, и слезы катятся из глаз.

– В первый раз слышу, что тебе не нравится его присутствие. Мне казалось, как раз наоборот. – Его слова эхом повисают в воздухе. Я поднимаю голову и смотрю на Кейлина. Мои глаза затуманены слезами, но я все равно замечаю, что он злится.

– Что значит – как раз наоборот? – вздрогнув, спрашиваю я.

– А то, что, может, пора уже забыть о своей девчачьей влюбленности? Сначала это выглядело мило, даже забавно, но, Иди, сколько можно? Ты стала какая-то злобная. На себя не похожа. – И тут же добавляет, скорее, отвечая на свои собственные мысли: – Хотя, наверное, я должен был это предвидеть. Забавно, мы с Кевином только что об этом говорили.

– О чем? – выдыхаю я почти беззвучно. Поверить не могу. Поверить не могу, что он это сделал! Настроил против меня моего брата, моего единственного лучшего друга и союзника.

– Забудь, – огрызается Кейлин, поднимает руки и уходит. Мне лишь остается смотреть, как его фигура, уменьшаясь, сливается с черно-белым фоном. Я стою на улице еще некоторое время, пытаясь понять, что теперь делать, куда идти, как жить в мире, где брат больше не на моей стороне.

В тот вечер я тихо закрываю дверь. Поворачиваю защелку на девяносто градусов вправо и как можно сильнее дергаю за ручку – на всякий случай. Потом поворачиваюсь и смотрю на кровать. Простыни и подушка чистые, на постели ни складочки. Не знаю, получится ли у меня прожить еще хоть минуту, не сказав кому-нибудь, что произошло. Достаю телефон из кармана и звоню Маре, но сбрасываю звонок.

Я включаю потолочный светильник и настольную лампу и достаю с верхней полки шкафа спальный мешок. Разворачиваю его на полу и пытаюсь думать о чем угодно, кроме того, почему не могу спать в кровати. Ложусь – точнее, падаю – на пол своей комнаты, накрываю голову подушкой и плачу так сильно, что, кажется, никогда не перестану. Я плачу до тех пор, пока слезы не кончаются, пока они все не выливаются, как будто мои слезные железы вдруг отказали. Остаются только звуки: вздохи и всхлипы. Мне кажется, что я сейчас усну и уже не проснусь. Почти надеюсь, что так и будет.

Если на свете есть ад, он похож на школьную столовую. Первый день в школе после зимних каникул. Я что есть сил пытаюсь просто вернуться к нормальной жизни. Жить как раньше. Стать той, кем я была раньше.

Отстояв в очереди за обедом, оглядываюсь в поисках Мары. Наконец вижу, как подруга машет мне рукой из гомонящей толпы. Она нашла нам местечко у окна, в углу, где вечный сквозняк. Через каждый шаг кто-то преграждает мне дорогу, кричит, чтобы его услышали в этом гаме, добавляя в общий гвалт еще больше децибел.

– Сюда! – вопит Мара, когда я подхожу ближе. – Стивен пришел пораньше и занял нам столик. – Мара улыбается во весь рот: она весь день улыбается, да и всю неделю, с тех пор, как ей сняли брекеты.