Полная версия

Григорий Распутин. Тайны «великого старца»

Но тем не менее они благодарны Мама, что она так откровенно говорила, и она (императрица Александра Федоровна. – В.Х.) даже поцеловала Мама руку!»[51]

Многие архивные документы отражают события и атмосферу той эпохи. Великая княгиня Ксения Александровна 10 марта 1912 г. сделала любопытную в дневнике запись, узнав о некоторых тайнах Царской семьи:

«В вагоне Ольга [сестра] нам рассказывала про свой разговор с ней [Аликс]. Она в первый раз сказала, что у бедного маленького эта ужасная болезнь (гемофилия. – В.Х.) и оттого она сама больна и никогда окончательно не поправится. Про Григория она сказала, что как ей не верить в него, когда она видит, что маленькому лучше, как только тот около него или за него молится.

В Крыму, оказывается, после нашего отъезда у Алексея было кровотечение в почках (ужас!) и послали за Григорием. Все прекратилось с его приездом! Боже мой, как это ужасно и как их жалко.

Аня В[ырубова] была у Ольги сегодня и тоже говорила про Григория, как она с ним познакомилась (через Стану) в трудную минуту жизни (во время своего развода), как он ей помог и т.д.

В ужасе от всех историй и обвинений – говорила про баню, хохоча, и про то, что говорят, что она с ним живет! Что все падает теперь на ее шею!»[52]

Через несколько дней, 16 марта в дневнике великой княгини появляется еще одна подобная запись: «Княгиня Юсупова приехала к чаю. Долго сидела, и много говорили. Рассказывала про свой разговор с А[ликс] про Гр[игория] и все. Он уехал в Сибирь, а вовсе не в Крым. Кто-то ему послал шифрованную депешу без подписи, чтобы он сюда ехал. Аликс ничего об этом не знала, была обрадована и, говорят, сказала: “Он всегда чувствует, когда он мне нужен”»[53].

Отчаяние императрицы Александры Федоровны за здоровье единственного сына наследника престола понять было можно.

Цесаревич Алексей Николаевич был всегда в центре всеобщего внимания. Так, например, царский военный министр генерал В.А. Сухомлинов (1848–1926) позднее писал о нем в эмигрантских воспоминаниях: «В Ливадии Алексей Николаевич своим упрямством вызвал однажды большой переполох. Государь любил гулять с дочерьми. На одной из прогулок в обширном ливадийском парке пошел с ними и наследник. Посидев у одного из бассейнов, собирались идти домой, начинал накрапывать дождик. Наследнику хотелось еще остаться, и он не пожелал возвращаться. Никакие упрашивания не помогали, и Государь с великими княжнами отправился по направлению к дворцу, сказав: “Оставим этого капризного мальчика здесь”.

После нескольких часов обратили внимание, что Алексей Николаевич не показывается. Начались розыски, нигде его не находили, и только к вечеру одному конвойному казаку посчастливилось набрести в глухом месте парка на спящего цесаревича в небольшой беседке, густо обросшей диким виноградом.

Там же в Ливадии у подъезда стояли парные часовые, с которыми Алексей Николаевич любил здороваться. Раз ему понравилось, как одна пара отвечала на приветствие: “Здравия желаем Вашему Императорскому Высочеству”, и он несколько раз подряд выбегал и здоровался. Услышав это, вышел дежурный флигель-адъютант и объяснил наследнику, что в войсках принято здороваться только один раз в день с одними и теми же людьми.

Видно было, как ему досадно, что он сделал промах, и смерив с ног до головы флигель-адъютанта, – ушел и больше не показывался, а после того посылал Деревенько узнать у часовых, здоровался он с ними сегодня или нет? У одного из часовых он просил дать ему ружье. Тот, конечно, его ему не дал. Тогда он заявил, что наследник требует у него это. Но и это не помогло. Ввиду такого афронта он побежал жаловаться, и ему объяснили, что по уставу часовой может отдать оружие только Государю.

Поняв свою ошибку, он отправился исправлять ее совершенно самостоятельно, подойдя к часовому, поблагодарил его за то, что тот службу знает.

Играя в войну с сестрами, Алексей Николаевич так сильно расшиб себе голову, что пришлось сделать перевязку.

Несмотря на сильную боль, он даже не прослезился, и если его кто-нибудь спрашивал, что с ним случилось, он с достоинством отвечал, что ранен в бою. <…>

Прибыла в Царское Село какая-то депутация, которой Государь разрешил видеть наследника. Ему доложили об этом, а с ним были великие княжны в это время.

Тогда он обратился к ним и сурово заявил: “Девицы уйдите, у наследника будет прием”. А когда сестры со смехом ушли, он оправил на себе платье и совершенно серьезно заявил: “Я готов”.

Несколько этих приведенных мною случаев достаточно, чтобы судить о том, правильно ли было воспитание будущего монарха»[54].

Осенью 1912 г. неожиданно тяжело заболел цесаревич Алексей Николаевич. Случилось так, что во время пребывания Царской семьи в Спале (место охоты в польском имении) подвижный и шаловливый Алексей неудачно прыгнул с берега в лодку и ударился внутренней стороной бедра об уключину весла. В результате ушиба возникла гематома – внутреннее кровоизлияние, наступил острый приступ гемофилии, самый тяжелый за его короткую жизнь, принесший ему невыносимые физические страдания. Цесаревич, по некоторым сведениям, в это время попросил: «Когда я умру, поставьте мне в парке маленький памятник»[55].

Положение было весьма серьезное, и о состоянии здоровья наследника-цесаревича Алексея Николаевича сообщалось в специальных бюллетенях[56] в печати. Ни один из врачей, в том числе и вызванных из Петербурга, не мог облегчить страдания 8-летнего ребенка. Одиннадцать суток императрица Александра Федоровна почти беспрерывно находилась у кровати любимого и единственного сына. 10 октября 1912 г., когда уже ждали кончины наследника престола и его даже причастили и соборовали, из села Покровского (из Сибири) пришла телеграмма, в которой Г.Е. Распутин писал, что цесаревич будет жить. По воспоминаниям А.А. Вырубовой (Танеевой) дело происходило так: «Я вернулась обратно во дворец в 11 час. вечера; вошли Их Величества в полном отчаянии. Государыня повторяла, что ей не верится, чтобы Господь их оставил. Они приказали мне послать телеграмму Распутину. Он ответил: “Болезнь не опасна, как это кажется. Пусть доктора его не мучают”»[57]. С этого момента состояние цесаревича Алексея стало заметно улучшаться, и он медленно, но затем все быстрее пошел на поправку. Хотя последствия сказывались и в юбилейном 1913 г., когда наследника в торжественных процессиях носили на руках. Многие известные доктора того времени были в растерянности и недоумении, считали это явление с медицинской точки зрения необъяснимым и признавали это исцеление чудом.

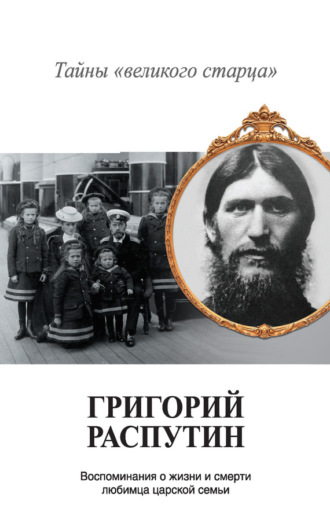

В течение более десяти лет Григорий Распутин был для Царской семьи одним из самых близких людей. Значительное влияние Г.Е. Распутина на царскую чету тревожило представителей Императорской фамилии, т.к. видели в этом смертельную опасность для монархии. Вчерашний крестьянин из таежной Сибири, совершивший паломничество в Иерусалим и по многим святым местам России, в действительности, как им казалось, был вершителем многих судеб. Обладая сильной волей и определенным даром внушения, Распутину удалось добиться огромного влияния на императрицу Александру Федоровну, уверовавшую в «святую силу» этого человека, способного, по ее убеждению, спасти от болезни единственного и любимого сына цесаревича Алексея. Имеются многие достоверные свидетельства, что ему удавалось благотворно воздействовать на тяжелую болезнь и облегчить физические страдания наследника престола. Умение врачевать Распутин проявлял в своей жизни много раз.

Приведем еще один пример подобного рода, который часто освещается в исторической литературе о Царской семье и Григории Распутине. Одновременно обратимся и к документальным свидетельствам. В 1915 г. у цесаревича Алексея произошло сильное кровоизлияние носом, которого все боялись, т.к. при гемофилии оно могло кончиться смертельным исходом. Император Николай II с тревогой записал в дневнике:

«3-го декабря. Четверг.

У Алексея простуда началась вчера, а сегодня утром после нескольких чиханий пошла понемногу кровь носом. Пошел в 10 ч. к докладу. В 12 1/2 мы покинули Могилев, чтобы посетить гвардию. Но так как кровь, хотя и с перерывами, не унималась, то по совету С.П. Федорова решил со ст. Бахмач повернуть обратно на Ставку»[58].

Поздно вечером 3 декабря Государь телеграфировал супруге:

«Вследствие простуды у Алексея целый день с перерывами было кровотечение из носа. Решил, по совету Федорова, вернуться в Ставку. Буду очень рад, если ты приедешь провести 6 декабря вместе. Крепко обнимаю. Николай»[59].

Государыня Александра Федоровна сразу же в ответ телеграфировала из Царского Села супругу в Ставку в Могилев:

«Очень огорчена, что все прекрасные планы испорчены. Это такое разочарование для всех вас. Разве ему не сделали сейчас же прижигание в носу, как советовал Поляков в таких случаях? Не беспокойся, Друг говорит, что все это от усталости и теперь пройдет. Волнуюсь, что не с вами. Беру с собой Ольгу, протелеграфирую, как только будет известно, когда выезжаем, – по всей вероятности, не раньше чем завтра. Привезу Вл. Ник. Тогда ты не будешь связан в своих передвижениях. Обнимаю и целую. Знаю, что нет опасности, а все же беспокоюсь. Аликс»[60].

Из Ставки Государь посылает супруге 4 декабря еще одну телеграмму:

«Прибыли благополучно, остаемся в поезде. Так как темп. у него поднялась до 39, то решил немедленно вернуться домой. Выезжаю сегодня в 3, надеюсь приехать завтра в 11 утра. Он спал довольно хорошо, весел, кровотечение значительно меньше, кашляет редко. Сердечно благодарю за письмо. Оба целуем. Ники»[61].

В тот же день, 4 декабря от Государыни пришла ответная телеграмма:

«Нежно благодарю. Очень беспокоюсь о моем дорогом. Счастлива, что приедете вместе. Поляков говорит, что нужно немедленно опять прижечь в носу тем лекарством. У Деревенко должна быть бутылочка. Надеюсь, что горло не хуже. Благослови Господь ваш путь. Крепко целую обоих. Аликс»[62].

Государь, чтобы успокоить супругу, уже из поезда в Витебске вечером 4 декабря посылает очередную телеграмму:

«Провел вторую половину дня хорошо. В 8 часов темп. 38,1. В отличном расположении духа и несколько изумлен, зачем мы едем домой. Пожалуйста, завтра на станции никого. Оба крепко целуем. Ники»[63].

Император Николай II продолжал отмечать в дневнике самочувствие сына:

«4-го декабря. Пятница.

Алексей ночь спал с перерывами. Утром темп. дошла до 39, но после полдня она спустилась до 37,5. Кровь все еще сочилась из левой ноздри, хотя в меньшем количестве. В общем он меньше кашлял и был веселее. Прибыли в Могилев в 12 1/4 ровно через сутки. Пригласил свой штаб к завтраку. Походил по платформе. Принял доклад Алексеева. В 4 часа тронулись на север.

Погода сырая и темная. В Витебске видел эшелон моего Кирасирского полка. Сидел много с Алексеем; также много читал – встречных фельдъегерей.

5-го декабря. Суббота.

Наконец в 11 час. приехали в Царское Село. Аликс с дочерьми встретила нас. Привезли Алексея в моторе домой и сейчас же наверх в его комнату – угловую. Там собрался сонм докторов; Поляков прижег ему в левой ноздре и оставили в покое и без тампона в носу. Лихорадки не было, состояние духа отличное. Погулял до завтрака один, а днем с Мари и Анастасией. Была оттепель, снега масса. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Обедали одни; наверху у Алексея получил подарки. Вечером много читал.

6-го декабря. Воскресенье.

Странно и приятно было провести день своих именин дома! Были у обедни.

К завтраку приехало все семейство; сидели в малой библиотеке за тремя столами. Потом пошли к Алексею и посидели у него. Он себя чувствует совсем хорошо; темп. 37,3, небольшой кашель и кровь прекратилась после вторичного прижигания.

Погулял с Татьяной, Мари и Анаст[асией]. Погода была приятная, тихо падал снег. Отписывался от телеграмм. К чаю приехала Мама. После обеда приехал Григорий (Распутин. – В.Х.); посидели вместе у кровати Алексея.

7-го декабря. Понедельник.

Опять значительный мороз –12°. Утром принял Граббе (Мишу), команд. 4-ю Донскою каз. дивизиею, затем доклад Григоровича, а в 12 1/2 вместе с Аликс – нового митрополита Петроград[ского] и Ладож[ского] Питирима. После завтрака посидел у Алексея и затем погулял с Татьяной и Мари. В 6 час. у меня был Горемыкин. Занимался. Вечером читал вслух.

8-го декабря. Вторник.

Стоял морозный солнечный день. Утром недолго погулял. Принял Поливанова и затем генерала По, который привез мне их новый орден – la croix de guerre (Военный крест. – фр.). После него принял трех офицеров и переводчика, приехавших с ним. Завтракал добрый Thormeyer. Он посидел потом у Алексея. Гулял с Т[атьяной] и М[арией]. В 4 ч. принял старш. Хвостова, а в 6 час. Сазонова. Вечером занимался»[64].

Эту тревожную ситуацию со здоровьем цесаревича Алексея Николаевича наиболее ярко и своеобразно описала в воспоминаниях Анна Вырубова: «Следующий факт из жизни наследника тронет сердце каждой матери. Все знают, что во время постоянных заболеваний Алексея Николаевича Их Величества всегда обращались к Распутину, веря, что его молитва поможет бедному мальчику. В 1915 году, когда Государь стал во главе армии, он уехал в Ставку, взяв Алексея Николаевича с собой. В расстоянии нескольких часов пути от Царского Села у Алексея Николаевича началось кровоизлияние носом. Доктор Деревенко, который постоянно его сопровождал, старался остановить кровь, но ничего не помогало, и положение становилось настолько грозным, что Деревенко решился просить Государя вернуть поезд обратно, так как Алексей Николаевич истекает кровью. Какие мучительные часы провела императрица, ожидая их возвращения, так как подобного кровоизлияния больше всего опасались. С огромными предосторожностями перенесли его из поезда. Я видела его, когда он лежал в детской: маленькое, восковое лицо, в ноздрях окровавленная вата. Профессор Федоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство – это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять. Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотеченье прекратилось. Государь на следующий день уехал в Ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло. Но это факт. Поняв душевное состояние родителей, можно понять и отношение их к Распутину: у каждого человека есть свои предрассудки, и когда наступают тяжелые минуты в жизни, каждый переживает их по-своему, но самые близкие не хотели понять положения…»[65].

Как можно видеть, сопоставляя документы и воспоминания Анны Вырубовой, не все было так однозначно. Бывшую фрейлину можно понять, что в памяти остаются устойчивые впечатления от пережитого и часто уходят детали событий.

Профессор В.Н. Сиротинин (1855–1936), лейб-медик Императорского двора, также свидетельствовал о необычайных гипнотизерских способностях Распутина, об его чародейских возможностях заговаривать кровотечение наследника после тщетных усилий многих врачей.

В более поздних воспоминаниях А.А. Вырубова (Танеева) свидетельствовала: «Императрица, несмотря ни на что, продолжала почитать старца и верить в него. Я всегда думала, что Их Величества сделали большую ошибку, не изолировав Распутина в каком-нибудь монастыре, где они могли бы встречаться с ним, когда наследнику бывала нужна его помощь. Кстати должна сказать, что он действительно мог останавливать кровоизлияние. После революции я встречалась с профессором Федоровым, лечившим наследника. Мы говорили о случаях, в которых, по словам профессора, медицинская наука бессильна остановить внутреннее кровоизлияние. В таких случаях стоило Распутину осенить наследника крестным знамением, как кровоизлияние останавливалось. “Нельзя не понять родителей больного мальчика ”, – сказал профессор Федоров.

Когда Распутин бывал в С.-Петербурге, он останавливался в маленьком флигеле, недалеко от Гороховой улицы. Там с утра до вечера его атаковали посетители: журналисты, бедные и больные и просто любопытные. Многие просили его посредничества в разных вопросах, с которыми они хотели обратиться к Их Величествам. Придя во дворец, Распутин выворачивал карманы и вытряхивал из них все эти прошения. Это, я помню, не нравилось Их Величествам, особенно Государю, который предпочитал слушать рассуждения старца на религиозные темы. За передачу прошений Распутин иногда получал плату, но он никогда не тратил эти деньги на себя, он раздавал их бедным. (Когда он был убит, у него не было ни копейки.) Как я упоминала выше, он не получал никаких денег от Их Величеств, за исключением разве что нескольких рублей на дорогу домой, в Сибирь. Позднее, особенно во время войны, все те, кто хотел бросить ком грязи в трон, пользовались, как только могли, фигурой Распутина. Журналисты и военные приглашали его в рестораны и напаивали его допьяна или вызывали цыганский оркестр и хор в его маленькие комнаты, устраивали оргии – делали все возможное, чтобы создать скандальный шум вокруг его имени, таким образом нанося удар по императору и императрице. Простому неграмотному крестьянину – каким он был – не трудно было испортить свою репутацию. Их Величества категорически отказывались верить всем скандальным наветам на Распутина. Они считали, что “он страдает за правду”, как страдали святые, и что только зависть и злоба толкали людей на лжесвидетельства против него»[66].

Начало великой войны

Начало Первой мировой войны опрокинуло все надежды на лучшее будущее многих народов мира. «Какая-нибудь проклятая глупость на Балканах, – предсказывал канцлер Отто Бисмарк, – явится искрой новой войны».

Здесь уместно вспомнить о Гаагской мирной конференции 1899 г., которая была созвана благодаря настойчивой инициативе императора Николая II.

Историк и писатель Е.Е. Алферьев по этому поводу подробно писал: «День 15/28 августа 1898 года стал величайшей исторической датой. В этот день молодой – тридцатилетний – Император Всероссийский, по собственному почину, обратился ко всему миру с предложением созвать международную конференцию, чтобы положить предел росту вооружений и предупредить возникновение войны в будущем. <…>

Ответ последовал очень быстрый – отрицательный. Благородный призыв Русского Императора не встретил сочувствия на Западе и среди других стран. Две тысячи лет господства христианской цивилизации, по-видимому, не изменили звериной физиономии мира: между этим миром и Россией, восприявшей христианство в духе св. Православия, образовался глубокий разрыв.

Франция, проигравшая в 1870–1871 гг. войну против Германии, лелеяла в этот момент мечту о реванше и о возвращении потерянных провинций Эльзаса и Лотарингии. Кайзер Вильгельм II формулировал свою позицию на докладе, представленном канцлером Бюловым, в следующих словах: “В своей практике я и впредь буду полагаться и рассчитывать только на Бога и на свой острый меч”. Англия, обладавшая самым могущественным флотом и почти не имевшая сухопутных вооруженных сил, с типичным для нее лицемерием заявила, что она пошла бы на ограничение вооружения – кроме флота. Япония, где Император Николай II едва не погиб от сабельного удара фанатика, подстрекаемая Англией и США, уже тогда готовилась к своему коварному нападению на Россию и, конечно, не могла сочувствовать идее ограничения вооружений. Правда, в некоторых странах газеты писали, что нота 12 августа “составит славу Царя и Его царствования”, но, в общем, в своем докладе Государю от 23 ноября 1898 г. министр иностранных дел гр. Муравьев, подводя итоги русской инициативы, писал: “Народы отнеслись восторженно, правительства – недоверчиво”.

Тем не менее, несмотря на неблагоприятную обстановку, Государь настойчиво продолжал предпринимать дальнейшие дипломатические шаги для достижения поставленной цели. В декабре 1898 года была разработана вторая нота. Вместо первоначального задуманного Государем широкого плана сокращения и ограничений вооружений русская программа была сведена к нескольким вполне конкретным предложениям; через с лишком тридцать лет на конференции по разоружению, созванной в Женеве Лигой Наций, созданной после мировой войны, повторялись и обсуждались те же вопросы, о которых говорилось в русских предложениях 1898–1899 гг. Однако благодаря настойчивости Императора Николая II, конференция все же состоялась. “Мир был уже поражен, – писал в своей книге о конференции Ж. де Лапрадель, – когда могущественный монарх, глава великой военной державы, объявил себя поборником разоружения и мира в своих посланиях от 12/24 августа и 30 декабря. Удивление еще более возросло благодаря русской настойчивости, конференция была подготовлена, возникла, открылась”. Местом ее созыва была избрана Гаага, столица Голландии, одной из наиболее “нейтральных” стран.

В конференции приняли участие все двадцать европейских государств, четыре азиатских и два американских.

Гаагская мирная конференция заседала с 18/6 мая по 29/17 июня 1899 г. под председательством русского посла в Лондоне барона Стааля. Был принят целый ряд конвенций, в том числе Конвенция о мирном решении международных споров путем посредничества и третейского разбирательства. Плодом этой конвенции, разработанной русским депутатом проф. Ф.Ф. Мартенсом, явилось учреждение действующего и поныне Гаагского международного суда»[67].

28 июня (15 июня – по старому стилю) 1914 г. в 11 часов утра 19-летний террорист Гаврила Принцип (австрийский подданный) расстрелял из браунинга наследника престола Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супругу герцогиню Гогенберг. Это было уже второе покушение в тот день после неудавшегося первого, когда Габринович бросил бомбу в автомобиль, в котором эрцгерцогская чета направлялась по улицам Сараево в городскую ратушу.

Николай II выразил соболезнование императору Францу-Иосифу. Несколько дней спустя в Австро-Венгрии началась развернутая и планомерная кампания против Сербии. 5 июля Германия заверила Австрию в том, что та может рассчитывать на «надежную поддержку» в случае, если принятые ею карательные меры против Сербии приведут к конфликту с Россией. Надежды, проявляемые в России, что Германия повлияет сдерживающе на своего союзника, не оправдались. Это явилось причиной череды необратимых событий. 23 июля Австро-Венгрия выдвинула жесткий ультиматум Сербии. Принятие требований, предъявленных в нем в полном объеме, ровнялось бы «добровольному отказу» от национальной независимости. Сербия согласилась почти на все уступки и требования, за исключением одного, но Австро-Венгрия 26 июля отклонила данный на ультиматум ответ (хотя кайзер, уже проявлявший беспокойство, признавал, что этот документ не дает никаких оснований для начала войны). Министр иностранных дел царского правительства С.Д. Сазонов, узнав о содержании ноты, сказал: «Это европейская война». 29 июля состоялся телеграфный обмен мнениями между императорами Николаем II и Вильгельмом II. Однако вернемся к более ранним событиям международного конфликта и к датировке по старому календарю, который действовал в России до февраля 1918 г.

В связи с быстро разрастающимся международным конфликтом Николай II записал 12 (25) июля 1914 г. в своем дневнике: «В четверг вечером Австрия предъявила Сербии ультиматум с требованиями, из которых 8 неприемлемы для независимого государства. Срок его истек сегодня в 6 часов дня. Очевидно, разговоры у нас везде только об этом. Утром поехал в Красное Село… От 11 ч. до 12 ч. у меня было совещание с 6 министрами по тому же вопросу и о мерах предосторожности, которые нам следует принять…»[68]

Военный министр царского правительства генерал В.А. Сухомлинов позднее писал в своих воспоминаниях об этом историческом совещании: «Не совсем врасплох, но довольно неожиданно получил я предложение прибыть на заседание совета в Красное Село 25 июля (12 июля по старому стилю. – В.Х.), в разгар лагерного сбора.

Помню, что во время моей поездки на заседания я не испытывал никакого предчувствия относительно надвигавшейся катастрофы. Я знал личное миролюбие царя и не получил никакого извещения о предмете предстоящего заседания. Поэтому я придавал поездке в Красное Село настолько малое значение, что поехал один, не взяв с собою ни начальника Генерального штаба, ни даже дежурного адъютанта: предметом совещания могло быть чисто военное дело Петербургского военного округа или что-либо, касающееся лагерных сборов… В малом летнем дворце великого князя Николая Николаевича я встретил нескольких министров, между ними министра иностранных дел, а также несколько высших чинов военного ведомства. Многие из них также ничего не знали о предмете предстоящего совещания, однако высказывали, ссылаясь на присутствие Сазонова, предположения, указывающие на политическое положение.