Полная версия

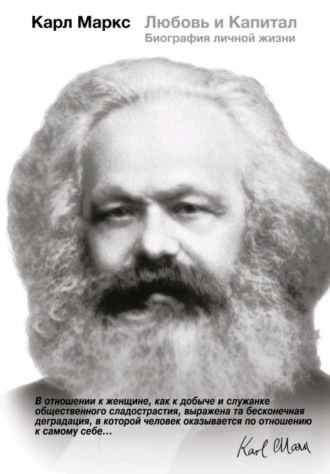

Карл Маркс. Любовь и Капитал. Биография личной жизни

Он ушел с фабрики, сказал отцу, что не желает больше иметь ничего общего с семейным бизнесом, и вместе с Мозесом Гессом начал коммунистическую пропаганду в Рейнланде {24}. Активность Энгельса вскоре привлекла внимание полиции, и в полицейских отчетах он фигурирует как «оголтелый коммунист, выдающий себя за литератора» {25}. Отец боялся, что вслед за этим последует и ордер на арест, и, чтобы избежать позора для семьи и страданий о судьбе сына, дал ему денег на отъезд в Брюссель, что было Энгельсу очень на руку, поскольку именно туда он и собирался {26}.

Еще накануне приезда он писал Марксу, что хотел бы отставить в сторону «теоретическую болтовню» и обратиться к реальным проблемам реальных людей {27}. Его книга о рабочем классе Англии должна была быть опубликована в Германии в мае, и Энгельс сообщил, что с радостью будет перечислять полагающиеся ему роялти на счет семьи Карла, что поможет им вылезти из финансовой пропасти; самому ему с лихвой хватало денег, которые выделял ему отец {28}. В то же время он был равно готов и к работе, и к новым провокациям. По его словам, он так хорошо вел себя в Бармене, что боялся: «Всевышний прочитает мои труды и призовет меня на небеса» {29}.

Маркс был счастлив появлению такого энергичного компаньона, а Женни – рада встрече с другом своего мужа (будучи на 6 лет моложе ее, до сих пор он знал Женни только под довольно строго звучащим именем «мадам Маркс»). Если Энгельс планировал работать вместе с Марксом, ему предстояло работать и с Женни. Она по-настоящему стала «правой рукой» своего мужа – как когда-то в своих экзальтированных фантазиях о том, как он потерял руку на дуэли и не может писать. Теперь жизнь стала намного легче, потому что их дом стал центром притяжения для всех их соратников, и Марксу больше не было нужды уходить на собрания и встречи, как он это делал в Париже. Теперь все встречи проходили у них, и Стефан Борн, 23-летний немецкий наборщик, с которым они познакомились в Брюсселе, отмечал: «Я редко встречал такие счастливые браки, в которых радость и страдание были поделены поровну, а все скорби преодолевались сообща, в сознании полной и взаимной зависимости. Кроме того, я редко встречал женщин, которые были бы одинаково привлекательны и внешне, и внутренне в такой степени, как мадам Маркс» {30}.

Их маленькая колония жила в полной гармонии, каждый сочувствовал другому и, как вспоминала Женни, всегда был готов поделиться своими скудными средствами. Успех одного становился общим успехом. Они вместе обедали, вместе танцевали и вместе выпивали под роскошными хрустальными люстрами брюссельских кафе {31}. В этих кафе немцы встречали беженцев из других государств, которые рассказывали те же истории о растущей нужде и невозможности вернуться на родину.

В 1845 году казалось, что над Европой нависло проклятие. Неурожай пшеницы и картофеля первым обрушился на Ирландию, откуда перекинулся на континент, опустошая продовольственные склады. Сельские жители столкнулись с мучительным выбором: оставаться на своей земле, которая больше не могла их прокормить, или бросить все, что они нажили за всю свою жизнь, и поселиться в странных непривычных домах среди странных и непривычных людей. Любой выбор мог закончиться голодом и нуждой. Десятки тысяч европейцев эмигрировали – если у них была возможность купить билет. Только в 1845 году в Соединенные Штаты эмигрировало 100 тысяч человек, это был первый подобный рекорд в целой череде массовых исходов населения в последующие годы. Однако большинство из тех, кто оставил свою землю, так далеко не уезжали, они заполняли города Европы, постепенно превращавшиеся в огромные перенаселенные мегаполисы {32}. Дороги, соединяющие деревни и города, были забиты возами и телегами, на которых бывшие крестьяне перевозили свой скарб; по ним брели и те, чье имущество помещалось в заплечном мешке. Нехватка продовольствия спровоцировала разорение мелких фермеров {33}. Свирепствовали болезни, преступность и пороки всех мастей, включая торговлю детьми. Росла угроза массовых беспорядков, усугубленная сельскохозяйственным кризисом {34}.

Одновременно с этим коммерция по всей Европе выходила в овердрайв. Население с 1800 года выросло почти на 40%, и промышленники делали все возможное, чтобы насытить такой огромный рынок. Раньше продукты производились только в тех объемах, чтобы удовлетворить спрос, но теперь процесс производства настолько ускорился и подешевел, что жаждущие прибыли производители больше не ждали, когда их товар будет востребован покупателями. Вместо этого они создали свои собственные рынки, и если местных потребителей становилось недостаточно, то наличие новых железных дорог и пароходных линий позволяло им продавать свою продукцию по всему миру. Они полагали, таким образом, что потенциал их коммерции бесконечен. Подобный менталитет был особенно распространен в Англии, самой развитой в промышленном отношении стране мира. Обеспеченные люди больше не задавались вопросом «Что мне нужно?». Главным вопросом эпохи стало «Что я хочу?» – и разрыв между теми, кто мог себе позволить задать этот вопрос, и всем остальным населением рос с ужасающей быстротой {35}.

Развитие торговли и производства действительно создавало новые рабочие места, но новые фабрики и шахты все равно не могли обеспечить работой всех желающих, кроме того, хозяева все реже нанимали взрослых мужчин – их труд был практически вытеснен машинами и станками. Выгоднее было брать на работу женщин и детей – и платить им в несколько раз меньше. Кроме того, рабочие места, созданные на новых фабриках и шахтах, не обеспечивали даже того невысокого уровня безопасности и стабильности, к которой привыкли рабочие и их семьи. Ведь они работали на одного и того же хозяина из поколения в поколение, всегда на одном и том же месте. Их жизнь была трудна – но она была частью той фабрики, той небольшой коммуны, к которой они принадлежали. Теперь же эта жизнь – и существование семьи – зависела лишь от прихоти непонятного, зачастую совершенно постороннего человека, «мастера», который был предан исключительно хозяину.

Отдельного взгляда заслуживали и условия в фабричных цехах, где рабочие постоянно рисковали получить серьезное увечье, травму или даже погибнуть. Рабочий день длиной от 12 до 18 часов, 6,5 рабочих дней в неделю – рабочие жили, чтобы работать, и работали, чтобы выжить.

Этих несчастных – и миллионов таких же, как они, все еще не вписавшихся в новую промышленную систему, – было гораздо больше, чем людей, которые пользовались производимыми благами и прибылью. Однако ими пренебрегали с легкостью – рабочие были совершенно безликой, глухой, бессловесной, по большей части безграмотной массой. Разумеется, и среди них встречались те, кто стоял особняком, настоящие мастера, ремесленники, грамотные умные люди – портные, краснодеревщики, печатники. Они были свидетелями страданий своих братьев, чья жизнь была безжалостно скомкана и перевернута новой системой.

Были и те, кто не входил в рабочую среду, но хорошо знал о бедственном положении пролетариата – интеллектуалы, мыслители, бунтари. В кафе и тавернах по всей Европе интеллектуалы и ремесленники обсуждали множество возможных социальных изменений, направленных на облегчение жизни рабочих.

В действительности то, что помогало с такой скоростью развиваться торговле и промышленности, способствовало такому же быстрому распространению идей реформ. Уровень грамотности в Европе не превышал 50%, но жажда знаний была велика. Литература стала интернациональной, и такие авторы, как Бальзак, Виктор Гюго и Диккенс, описывавшие все общество в целом, от особняков до сточных канав, в новом реалистичном стиле, были признаны писателями мирового уровня. Их произведения взволнованно обсуждали в гостиных и клубах, где раньше знали лишь местных авторов {36}. Газеты тоже быстро перемещаются из города в город, уворачиваясь от местных цензоров, следящих, чтобы ничего из того, что местный князек-правитель хотел скрыть от общественности, не попало под типографский пресс. Даже в России, с ее самым репрессивным в Европе правителем, царем Николаем I, создавшим аж 12 цензурных департаментов, иностранные газеты все же распространялись среди граждан, которые передавали их из рук в руки {37}. Друг Маркса, Павел Анненков, говорил об этом феномене: «То, что раньше составляло привилегию высшей аристократии и правительственных сфер, отныне стало в порядке вещей среди простых граждан» {38}.

Пожалуй, наибольшую опасность в этом смысле представляли путешественники, становившиеся своего рода троянскими конями, перевозившими из страны в страну революционные идеи. В отличие от эмигрантов, которые полностью порывали со своими корнями, чтобы начать жизнь на чужбине, путешественники – а это были, как правило, образованные европейцы – переезжали из страны в страну либо по делам бизнеса, либо для продолжения обучения. Останавливаясь на короткое время в разных местах, они волей или неволей знакомились с новостями – и новыми идеями. Это перекрестное опыление привело к тому, что об американских уроках демократии уже говорили в Санкт-Петербурге, а тонкости английского бизнеса обсуждали в Милане. По всей Европе потихоньку нарастал приветственный гул – так встречали идеи коммунизма и социализма, сторонники которых обещали исправить социальные беды общества и помочь тем, кто остался без еды, крова или работы – неважно, по вине природной катастрофы или рук человеческих.

Лидеры этих групп были уже давно высланы правительствами своих стран; они встречались в чужих столицах – и в разговорах их все чаще можно было заметить, что тон изменился и обсуждаемые проблемы перестали быть национальными. Они стали интернациональными {39}.

Демонстрации протеста в то время еще редки; у рабочего класса, похоже, пока не было ни малейшего представления о том, как бороться с коварной, безжалостной и опирающейся на большие деньги промышленной системой. Однако год назад уже восстали силезские ткачи (Энгельс объявил их восстание началом активной фазы рабочего движения), и в конце марта 1845 года в швейцарском Люцерне были убиты сто человек – когда бурный политико-религиозный диспут вылился в кровавые беспорядки {40}. Для тех, кто призывал к социальным реформам, эти события стали знаковыми.

Коронованные особы по всей Европе тоже прислушивались к нарастающему гулу. Общество менялось на глазах. В прошлом основные угрозы исходили от самих монархов – войны, споры за земли, честь или религию. Однако уже с XVIII века, после революций в Америке и Франции и последовавших за ними волнений в 1830 году, угрозы стали менее очевидными, более универсальными и касались уже прав человека. Монарху все еще мог угрожать другой монарх, но все чаще опасность исходила от просвещенного дворянства его собственной страны, от буржуазного интеллигента-либерала или от лавочника в простой блузе и красном шарфе.

Европа вступала на неизведанную территорию. Относительно простая социальная структура, проверенная веками, в которой воля королей и князей была неоспорима, а все остальные члены общества были обязаны лишь беспрекословно повиноваться, рушилась на глазах. Но что придет ей на смену? На самом деле в будущее Европы можно было запросто нанести визит. Все, что для этого требовалось, – пересечь Ла-Манш. Энгельс уже бывал там, а летом 1845 года привез туда своего друга.

Карла Маркса.

9. Лондон, 1845

Мы не можем сказать, что такое удача в этом мире, сэр. Я обязан трудиться, очень тяжело трудиться, действительно тяжело, сэр, чтобы получить отдачу. А потом взять – и не получить вообще ничего. Время от времени приходится идти в короткую. Часто.

Уличный актер {1}Весной, перед отъездом вместе с Энгельсом в Англию, Маркс начал набрасывать идеи для книги, которую они написали бы совместно, что помогло бы им окончательно уйти от «теоретической болтовни» и продемонстрировать всем раз и навсегда, что такое настоящие идеи: будь они религиозные, политические или экономические, корни их должны быть в реальном мире {2}. В частности, немецкие философы в своих работах касались лишь высоких сфер философии – по необходимости, вынужденно, поскольку правительство запрещало им обсуждать или публиковать все, что хоть как-то могло быть отнесено к повседневной, сегодняшней жизни. Даже социалисты использовали отвлеченные понятия, такие как «человечество» или «страдания» – вместо подразумевающихся «человек» или «голод». Маркс и Энгельс настаивали: теоретическая завеса должна быть снята с философии, и на передний план нужно вывести практические вопросы. В состоявшей из 11 пунктов работе «Тезисы о Фейербахе», написанной в это время, Маркс довольно лихо резюмирует: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» {3} [27]. С этим призывом к действию, а также с 1500 франков, выданных ему в качестве аванса за книгу по политэкономии (которую он еще даже не начал), Маркс присоединился к Энгельсу, и они начали готовиться к поездке в Англию {4}.

Женни решила на время отсутствия Карла вернуться в Трир вместе с Ленхен и ребенком. Она была на 6-м месяце беременности, и путешествовать ей было трудновато, но у ее матери начались проблемы с братом Женни, Эдгаром. После долгих лет проволочек он наконец сдал экзамены и стал юристом, но, казалось, не собирался остепениться или найти работу. Во время учебы в Кельне он был буквально очарован радикальными идеями – и бодро опустошал кошелек матери, утверждая, что делает это во имя грядущей революции и для искупления страданий человечества, хотя на самом деле вел чрезмерно активную социальную жизнь… в частности проводя все вечера в опере. Женни, нежно любившая брата, когда он был еще мальчиком, рассказывала Марксу, что теперь ей трудно вспомнить былые чувства. Эдгар собирался надолго приехать в Брюссель; Женни надеялась, что это легкомысленное решение несколько облегчит жизнь матери {5}. Она отправилась на восток, сев в поезд до Трира и попрощавшись с Карлом и Фридрихом, которые в июле отбыли в противоположном направлении.

Они пробыли в Англии 6 недель и почти все это время жили в Манчестере. В текстильной промышленности Англии работало почти полмиллиона человек, и город считался центром этой отрасли. Для социолога это была готовая модель индустриального мира. К приезду Маркса и Энгельса вполне обособленное традиционное текстильное производство превратилось в мощную и массовую фабричную систему. Мелкие промышленники, по старой традиции худо-бедно заботившиеся о своих рабочих с различной степенью доброжелательности, были вытеснены безликими компаниями, не имеющими никаких обязательств перед своими сотрудниками, кроме заработной платы, установленной на крайне низком уровне, что позволяло получать наибольшую прибыль. Человек перестал быть человеком – теперь это был всего лишь придаток к машине. Рабочий переставал быть даже главой собственной семьи, его жизнь всецело принадлежала фабрике {6}.

Маркс и Энгельс работали в Библиотеке Четэм, старейшей публичной библиотеке Англии. Они приходили сюда под мелким дождем, черным от сажи, и сидели среди потемневших от времени деревянных стен и витражей, изучая работы английских экономистов, таких как Дэвид Рикардо, Адам Смит, Дэвид Хьюм и сэр Уильям Петти – цитаты и отсылки к этим авторам будут встречаться потом во всех работах Маркса и Энгельса.

По вечерам они сидели в пабах, среди представителей среднего класса, или встречались с Мэри Бернс и шли в рабочие кварталы {7}, где жизнь кипела в любое время суток, особенно в субботу, когда выдавали жалованье за неделю. Когда тяжелый недельный труд чудесным образом превращался в серебряные и медные монеты, на мгновение возникала иллюзия свободы – но недельный заработок рабочий редко доносил до дома: многие управляющие выплачивали деньги прямо в пабах. Мужчины и женщины за стойками пивных тешили себя иллюзией, что их труд сейчас купит им немного счастья…

Другие несли заработанные пенсы прямиком на продуктовый рынок, работавший с 10 вечера до полуночи, чтобы купить еды. Даже с большого расстояния рынок вонял и выглядел как настоящий ад: бесконечные ряды киосков и прилавков были освещены красным светом масляных, нещадно чадящих ламп, а на прилавках лежали загнивающие овощи и вонючие обрезки мяса, которые не смогли продать владельцы «приличных» магазинов. Продавцы и посетители буквально утопали по колено в смеси жидкой глины и навоза, и все это было лишним напоминанием о том, на какой низкой ступени общества стояли обитатели рабочих кварталов {8}.

В жилом секторе стояли маленькие коттеджи, состоящие обычно из двух комнат, подвала и чердака; в каждом таком домишке ютилось до 20 человек, на улице стояли туалеты – по одному примерно на 120 человек. Зловоние было всепроникающим, дома стояли так тесно, что, казалось, даже воздух между ними проникает с трудом, и никакой ветер не может выдуть эту ужасную вонь {9}.

На фабрике работали в основном с хлопком – хлопок и носили на протяжении всего года. Шерсть была слишком дорога. Платье, первоначальный цвет которого еще можно было угадать, считалось выходным, это был признак достатка; в основном же одежда рабочих была до такой степени застирана и изношена, что никаких оттенков различить было нельзя. Рабочий не мог позволить себе шляпу, чтобы защититься от почти постоянного холодного дождя, поэтому люди носили некое подобие шапок из размокшей бумаги. Перчатки, чулки – таких слов в словарном запасе рабочих просто не было. Даже ботинки считались чем-то экстравагантным – мужчины, женщины и дети ходили босиком практически круглый год {10}.

В этом жутком мире не было места семейной жизни. Матери были вынуждены работать, им не с кем было оставить маленьких детей, и они давали младенцам опиум, чтобы те не плакали, пока мама на фабрике. Девочек, едва им исполнялось 12 лет, выдавали замуж, чтобы избавиться от лишнего рта; мальчики лет с 6 росли просто на улице – тоже из соображений экономии. Отец, который когда-то был главой семьи и заботился о тех, кого любил, сегодня конкурировал с родным сыном за место у станка, где получал жалкие гроши.

Болеть – вот еще одна роскошь, которую не могли позволить себе бедные люди, и смерть здесь считалась предпочтительнее и милосерднее, чем увечье или болезнь, потому что больной сразу становился обузой для собственной семьи, и без того раздавленной нищетой {11}. Похороны бедняков, особенно ирландцев, становились чуть ли не праздником в честь того счастливца, которому повезло уйти из этого мира. Неистовый визг скрипок, джига и выпивка помогали живым хоть на время забыть об убогости своего существования.

Если это была та реальность, которую Маркс искал, то в Манчестере он ее нашел. До поездки он фактически никогда не видел, как живут пролетарии, и вряд ли что-то могло его подготовить к картинам того унижения человека, которые он увидел в Англии. В Париже он встречался с рабочими, но только слушал их рассказы. Теперь же он погрузился в их жизнь… в прямом и переносном смысле. Звуки, запахи, образы – все было шокирующим. В конце концов, Маркс принадлежал к среднему классу, был женат на аристократке, вращался всю жизнь в культурных, образованных кругах. Хотя он и критиковал тех, кто привержен лишь теории, – но ведь и сам он был теоретиком. До этой поездки {12}.

Друзья покинули Манчестер примерно через полтора месяца и переехали в Лондон, чтобы познакомиться еще с одной стороной нового индустриального общества. Они обнаружили, что столица Англии переполнена до такой степени, что по улицам трудно ходить, однако Энгельс говорил, что, несмотря на эту толчею, здесь каждый чувствовал себя одиноким и окруженным стеной безразличия {13}.

В Манчестере богатые старались не пересекаться с бедными; город был построен так, что зажиточные граждане просто не имели возможности столкнуться с бедняками {14}. В Лондоне все было иначе. Богатые и бедные ходили по одним и тем же улицам, однако два эти вида никогда не смешивались, в социальном смысле они как бы вообще не существовали друг для друга. Бедные грабили богачей, богачи обирали бедных; первое называлось преступлением, второе – индустрией.

В Лондоне и так хватало трущоб, но из-за голода в Ирландии их количество возросло. Вновь прибывшие даже не всегда напоминали людей. Старухи-нищенки, сидящие прямо на мокрой земле в переулках Лондона, напоминали кучу грязного тряпья, и только горький табачный дым, поднимавшийся над этой кучей, говорил о том, что перед вами – человеческое существо. Дети в лохмотьях были настолько грязными, что иногда просто не было возможности угадать их возраст и пол {15}.

Некоторые эмигранты оставили в Ирландии каменные дома, но большинство знали в своей жизни лишь грязные хижины. Их кожа загрубела и стала коричневой – из-за насыщенной танином воды ирландских рек и ручьев. Они были изгоями даже среди своих – их соотечественники, успевшие обустроиться в Лондоне, ненавидели этих несчастных, потому что они соглашались работать за любую, самую мизерную плату и занимали драгоценное место под хмурым английским солнцем {16}.

В Манчестере трущобы распространялись, словно сорняки, в длину – в Лондоне они росли вверх. Бедняки набивались в четырехэтажные дома снизу доверху; каждый дюйм пространства – даже лестницы – был заселен {17}. Снимали даже не комнату – кровать; даже не кровать – место в кровати. К стенам прикрепляли гамаки – в них тоже можно было спать. Мальчики, девочки, мужчины, женщины, знакомые и незнакомые – все были сбиты в плотную массу и каждую ночь прижимались друг к другу, ища тепла и отдыха – того, что богатые получали даром {18}. Эта скученность, а также постоянная борьба за существование привели к тому, что уровень развращенности в Лондоне был неизмеримо выше, чем в Манчестере. Секс-индустрия базировалась в легендарном треугольнике: площадь Сохо, Сент-Джайлс, Стрэнд… Подражая взрослым, совсем маленькие дети произносили мерзкие слова, предлагая себя любому прохожему, кто мог дать им хоть фартинг {19}. Те, чьи семьи были изгнаны неурожаем и голодом со своих ферм, научились выживать на улице. Это был пролетариат трущоб. Общество спросило, что они могут продать, – они ответили тем единственным, что у них осталось: своим телом.

Маркс и Энгельс изучали город, встречались с немецкими и английскими рабочими, представлявшими это общество обездоленных людей. Некоторые из них были членами тайного общества Союза справедливых – Маркс уже был знаком с этим обществом по Парижу; в Лондоне организация собиралась в пабе «Красный Лев» в Сохо под более нейтральным и не вызывающим подозрений именем Просветительного общества немецких рабочих {20}. Ее лидерами были Карл Шаппер, Генрих Бауэр и Йозеф Молль. Энгельс, познакомившийся с ними еще в 1843 году, говорил, что это «первые революционные пролетарии», которых он встретил в жизни.

«Я никогда не забуду то глубокое впечатление, которое произвели на меня эти трое мужчин. Эти люди всего лишь хотели оставаться людьми» {21}.

Союз справедливых использовал Общество в качестве прикрытия для вербовки новых членов. Филиалы организации имелись в Швейцарии и Германии, а когда и на Общество пали подозрения властей, немцы стал организовывать хоровые кружки и спортивные клубы – все для того, чтобы привлечь в свои ряды новых участников {22}. К 1845 году в организации было всего лишь около 300 человек. Мало-помалу, привлекая не только немцев, группа росла, становилась интернациональной и называлась теперь Коммунистической рабочей ассоциацией. В членском билете, напечатанном на 20 языках, значилось: «Все люди – братья».

Энгельс отмечал, что в организацию входили в основном ремесленники – своеобразная аристократия рабочего класса. Многие из них и сами стремились стать хозяевами {23}.

Английское радикальное движение сторонников реформ, напротив, состояло не только из ремесленников, но и из простых рабочих. Оно существовало с 1792 года, когда лондонский сапожник Томас Харди основал Лондонское корреспондентское общество, добивавшееся избирательных прав (за это Харди попытались обвинить в государственной измене, за что по законам того времени вешали не до полного удушения, а затем четвертовали[28]). Англия раньше других стран стала промышленной, поэтому и изучение новой экономико-политической системы здесь было представлено более зрелыми трудами {24}. В 1820 году Роберт Оуэн, первый английский социалист, утверждал, что рабочие должны владеть денежным эквивалентом своего труда, в чем им отказано. С тех пор английские радикалы пытались определить качественную и количественную стоимость труда {25}. Они считали владельцев мануфактур непосредственно ответственными за эксплуататорскую систему; однако они следили за источником своего капитала и нашли таких же богатых землевладельцев и провинциальных торговцев, контролировавших работу парламента. Эти люди финансировали новую индустриальную систему, получая постоянную прибыль в денежном эквиваленте и укрепляя тем самым свою власть. До сих пор им удавалось ее удержать, но не без эксцессов {26}.

В 1830 году, когда Европа пережила восстания в Польше и Франции, рабочие в Манчестере собрались под эгидой профсоюза, чтобы настаивать на проведении политической реформы, включающей общее избирательное право. Но два года спустя, когда реформа стала законом, парламент нашел способ обойти это, узаконив избирательное право только для выборных представителей среднего класса. Таким образом, рабочие были исключены из политической системы {27}. Это было поражение – но неудача ускорила создание профсоюза. К 1833 году организация насчитывала полмиллиона членов {28}. Кроме того, рабочие впервые осознали себя частью общества, они сформировали свой собственный класс. Бронтер О’Брайен, пропагандист-радикал, озвучил их цели: «Из-за законов для избранных существует неравенство; закон для всех его уничтожит» {29}. В 1837 году английские рабочие агитаторы представили в палату общин шесть пунктов, которые стали известны на следующий год как Народная хартия. Она содержала призыв провести всеобъемлющую политическую реформу, итогом которой должна стать возможность избираться в парламент для любого английского гражданина мужского пола {30}. Однако в течение следующих пяти лет движение в поддержку Хартии сошло на нет, шесть требований неоднократно отвергались парламентом. К 1845 году чартисты активно искали возможность объединения с рабочим классом Франции и Германии, чтобы выжить {31}.