Полная версия

Ослик Иисуса Христа

Вообще говоря, влияние этой группы выражалось не только в спонсорских деньгах, но также в самой концепции и предлагаемых образах. На сегодня Club of Virtual Implication считались едва ли не самым продвинутым футуристическим предприятием на стыке арта и ноу-хау. Ингрид много слышала о них и с удовольствием посмотрела бы, но нет. Не сейчас.

– Ты придумала, чем заняться? – спросила Энди (читай: а не поехать ли нам вместе, вдруг эта штука и вправду свалится?).

– Само придумалось, – ответила Ингрид и рассказала про Ослика.

Его рукопись, картины и вообще вся эта «посылка» увлекли её. Более того, «посылка» казалась вполне закономерной и словно предопределяла её будущее.

– Остаток будущего, – засмеялась Энди. – весьма непродолжительный его интервал. Ты смотришь BBC?

Нет, BBC она не смотрела. Ингрид вообще ничего не смотрела, а вся эта шумиха с астероидом лишь бесила её. Люди толпами ломились в церкви, кафе и аэропорты, будто и в самом деле рассчитывали спастись или на худой конец куда-нибудь улететь. Не зря туристические компании все эти годы так старались. Приобретя необходимый рефлекс («Улетай!» – слоган British Tours, «Чего ждёшь?» – турфирма «Нева» и т. д.), обыватель и вправду улетал. А тем более улетал, если что случись.

«Интересно, Ослик тоже улетит? – подумала Ингрид. – И если улетит, то куда, и вернётся ли он? По идее должен вернуться», – Ренар взглянула на ксерокопии Осликовых картин и рукопись, ведь, судя по замыслу его работы, Генри намерен как раз возвращаться.

Энди тем временем прощалась. Вечером у неё самолёт.

– Хочешь, проводи меня? – предложила она.

Нет, Ингрид не хотела: придётся возвращаться, а возвращаться всегда непросто. Как бы то ни было, уезжаешь с надеждой, а возвращаешься без неё. По сути, в этом и состоял на сегодня главный вопрос к Ослику, а заодно и к его итерации. Теоретически всё было просто, рассуждала Ингрид: уехал-вернулся, уехал-вернулся. Другое дело – сбежать из Бутырки в реальности, а затем (в реальности же) снова и снова возвращаться туда. Не говоря уже об астероиде.

Ожидание астероида угнетало.

В каком-то смысле это угнетающее состояние напоминало Восточный блок с его авторитарной прытью: люди там и поныне жили «вприпляску», что называется. Пингвины, одним словом (прав был Ослик). Впрочем, и тут к Генри был вопрос. Мягко говоря, Осликова «Модель крокодила» выглядела не совсем убедительной.

Во всяком случае, она не убеждала Ингрид, и вот почему. Восточный блок и Западная Европа пережили в своё время примерно одни и те же страхи: инквизиция, голод, болезни, войны и т. п. Исходя из этого восточные и западные европейцы к середине века должны были бы находиться в более-менее равном положении. На поверку же дела обстояли так: русские (с друзьями) давно и безнадёжно бедствовали (униженные, но радостные пингвины), а Запад, хоть и не без трудностей, всё ж таки развивался (крокодил, испытывающий тоску по разнообразию еды, печальный от недостатка тиамина, но полный надежд на выздоровление).

«Тут, верно, или Ослик не доработал, – рассуждала Ингрид, – или она торопится» (из двух глав разве поймёшь, что к чему?). К тому же было не совсем ясно, в какой мере «Модель крокодила» справедлива для сообществ. «Одно дело пингвин, – не унималась она, – другое – сто миллионов пингвинов. Мало ли как поведёт себя их коллективное сознание?»

А вот история с Додж её вдохновляла: не всякий ослик способен на столь сумасшедшую диссертацию. В глубине души Ингрид завидовала Эльвире, мечтая о подобной любви – совершенно безумной и возвышенной.

Рукопись пестрила заметками на полях, выдавая в Ослике незаурядную личность, и что интересно – содержала множество миниатюрных рисунков зверей. Зоопарк какой-то. Да и как не быть этому зоопарку? Ингрид вообще считала, что человек зазнался, уверовав в свои преимущества над животными. Есть, конечно, отличия, но вряд ли этого достаточно, да и рано ещё. Иными словами, человек мог бы стать человеком, но пока не стал. Она, её подруга Энди и Ослик, к примеру, были зайцы-русаки. Население Восточного блока – пингвины, а Эльвира Додж – крокодил.

С такими мыслями Ренар и уснула, опустив напоследок жалюзи и прочитав молитву директора выставки современной живописи: «Lord, draw me happiness with a flat brush in tune of Claude Monet and impressive to tears, Amen» («Господи, нарисуй мне счастье плоской кистью в духе Клода Моне и впечатляющую до слёз, аминь»).

Словно в благодарность за молитву ей приснились ослик, крокодил и галапагосский пингвин. Друзья сидели у моря и смотрели вдаль. В некотором отдалении от них в кустах ежевики пряталась зайчиха с зайчатами. Зайцы тряслись от страха, в чистом небе проступал устрашающий барельеф Сталина, а на горизонте вставало солнце, предвосхищая новый день.

В этот момент Ингрид проснулась. Картина (как Ренар и просила) была выполнена в импрессионистском стиле. Писали явно плоской кистью, с обилием красок и света. Часы показывали 13:06.

Ренар потянулась и взглянула на свои руки: тонкие запястья, красивые пальцы и серебряное кольцо с буквой «i» и миниатюрным бриллиантом в точке. Поспала так поспала. И что она молилась? С другой стороны, сон вполне соответствовал её мыслям, так что вряд ли это проделки Иисуса Христа. Да и картина была вполне «Avant-gardes Solution» – добавь туда с десяток пропеллеров над водной гладью или, к примеру, платформу с ракетой, отправляющейся в космос.

Ещё немного повалявшись в постели, Ингрид наконец встала и набрала в телефоне Ширнесский университет. Как она и ожидала, трубку взял Олдос (мученик за науку, подумалось ей). Генри не врал – действительно Олдос.

– Слушаю, Олдос Луазье, Ширнесский университет, – ответил Олдос.

– Здравствуйте, Олдос. Ингрид Ренар, галерея Tate Modern, – представилась она. – Мне нужен профессор Ослик. Могу ли я услышать его?

– Здравствуйте, Ингрид. К сожалению, нет. Профессор будет после выходных. Хотите, могу дать его мобильный номер.

– Хочу, а он как?

– Что как?

– Генри в порядке?

Олдос задумался. В трубке отчётливо слышались новости BBC. Диктор взахлёб рассказывал о насилии и зверствах.

«За последние сутки сфабриковано не менее сотни уголовных дел на „врагов народа“ и правозащитников, – вещал беспокойный голос. – Восточный блок в своём амплуа. Евросоюз и Британия закрывают границу. Сербская армия вторглась в Косово. В Черногории взорваны склады с оружием. Болгария и Молдова объявили о выходе из ЕС и о присоединении к России. На всей территории Блока прекращены операции с банковскими картами западных агентов. В РФ зарегистрирован рекордный рост ВВП за счёт ископаемых, примерно вдвое возросла добыча нефти и газа, взяты под охрану месторождения, карьеры и шахты. В Абхазии, Украине и Беларуси наблюдается небывалый всплеск насилия в отношении атеистов, частных СМИ и писателей-педофилов. В Таджикистане пролился дождь. Радиоактивный дождь», – добавил диктор, и так далее.

Объединённая Европа переживала очередной виток принципиальных решений. Страны, не справившиеся с модернизацией экономики, одна за другой покидали ЕС и присоединялись к Восточному блоку во главе с Россией. Русский «локомотив» по-прежнему работал на ископаемом сырье, ресурсов пока хватало, что в значительной степени облегчало и положение граждан. За ту же зарплату, что и в Европе, они трудились существенно меньше, да и требования к ним были простые: пришёл на работу, подрочил – и домой. В сущности, от них требовалось лишь одно: любить свою родину и ненавидеть Запад.

– В своём ли уме профессор? – переспросил Олдос Луазье в задумчивости и, чуть помедлив, ответил: «Вряд ли». – Вряд ли, – повторил он, – но это лишь моё мнение. В последнее время Ослик и впрямь выглядит не очень.

– Что ж, спасибо.

Записав Осликов номер, Ингрид попрощалась с Олдосом и сложила трубку. Этот «мученик за науку» вызвал у нее прилив нежности. Добрый человек. Старый, услужливый друг. Чуть трусоват, но в случае чего он несомненно придёт на выручку, а если повезёт, то и вправду поможет. Нечто среднее между крокодилом и галапагосским пингвином. Олдос ел скумбрию, шугался других пингвинов, но и чуял их за версту. Из кармана у него высовывались «Бувар и Пекюше» Флобера, а в наушниках играла «Буря» Людвига ван Бетховена.

И вновь воображение. С её воображением одна беда. Взять хотя бы «Бурю» (Соната для фортепиано № 17) – Олдос, верно, и знать не ведал этой сонаты, а если и ведал, то уж точно не стал бы слушать её всуе. Ингрид явно не хватало приземлённости, что в конечном итоге портило и собственную карьеру, и личную жизнь.

Сварив яйцо и сосиску, она позавтракала.

Из головы не выходила крольчиха с крольчатами. С одной стороны, те казались ей обиженными на весь мир, с другой – вся эта социалистическая идея (с равенством и братством) представлялась Ингрид издевательски лицемерной. Иными словами, крольчиха хоть и устала от «братства», но по уму жить не хотела. Набираться знаний, к примеру, читать Флобера, посещать выставку «Авангардных решений» в Манадо, а то и купаться в Сулавеси – на радость себе и своим крольчатам.

«Манадо – главный город северной части острова Сулавеси, – нашла Ренар в справочнике для скаутов. – Некогда через это место пролегала оживлённая торговля с соседними Филиппинами. Сейчас Манадо – известнейший центр туризма и передовых технологий. Научные подразделения, включая центр молекулярных исследований, институт прикладной физики и выставочный комплекс, расположены на востоке города и протянулись вплоть до северной оконечности острова. Туристический бизнес сосредоточен в южной части и у набережной. Пляжи Манадо покрыты черным вулканическим песком».

Что ещё за песок? – удивилась Ингрид.

Хотя, без разницы. В любом случае, не сомневалась она, Энди Хайрс не зря уехала в Манадо, и, в отличие от крольчихи с крольчатами из её сна, прекрасно проведёт там время.

Около трёх она позвонила Ослику, но без толку. Телефон профессора был выключен или находился вне зоны связи. Оператор вежливо извинилась: «Оставьте сообщение». Спасибо, не надо – Ингрид не любила голосовой почты. Текст там имеет совсем другой тон, да и ход мысли какой-то непривычный, как будто думаешь наизнанку. Чуть позже она повторила набор, затем снова, и всякий раз натыкалась на вежливость робота.

В перерывах между звонками Ингрид изучала по Интернету Сулавеси. Особенно ей приглянулся так называемый «Национальный морской парк Бунакен-Манадо Туа». Площадь парка составляла 89 тысяч гектаров, 97 % из которых приходилось на прибрежные воды и лишь 3 % на сушу (коралловые острова Бунакен, Силаден, Монтеаге, Найн и вулканический остров Манадо Туа с потухшим вулканом). Оказалось, что этот регион Индонезии как раз и славится своими кораллами и в частности коралловыми стенами, которые опускаются на глубину до 1300 метров – с удивительным ландшафтом и подводными пещерами.

Остаток дня Ингрид провела за компьютером, а на ночь глядя прогулялась по Vauxhall Bridge Road к Темзе (река завораживала её). Вернувшись домой, она в который раз уже просмотрела рисунки Ослика, открыла его рукопись и взялась за следующую главу.

IV. Мысленное возвращение

По безнадёжности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни.

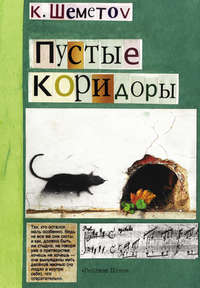

(Иосиф Бродский, «Меньше единицы»)Подобно Ингрид Ренар вернёмся и мы. Но не домой, а в 12 октября 2018 года (пятница, 21:06, Ширнесский университет, подсобка для животных и крыса, наблюдающая за Генри). Распечатав своё письмо (письмо к самому себе же) под названием «Собственная книга», Ослик засобирался прочь. Опыт эмигранта, «Модель крокодила» и «Додж, королева Иудеи» вызвали в нём острейшую боль по переменам.

Олдос то и дело стучался к нему, а он никак не мог выйти. В сущности Ослик пережил творческий обморок – необыкновенно приятное и давно позабытое состояние полёта мысли. Он вышел на улицу и с минуту постоял под дождём, раздумывая, нужна ли ему машина или нет. Его Audi (серебристая Audi TT Coupe) стояла под навесом у старого кампуса и словно вопрошала всем своим видом, переливаясь бликами от фонарей: «Так мы поедем?»

Вот и ещё одна «гипотеза Римана».

Ослик, безусловно, знал ответ («Поедем»), но доказать его или опровергнуть не мог. Гипотеза, сформулированная Бернхардом Риманом в 1859 году, как известно, предполагает существование некой закономерности в распределении простых чисел. Казус же состоит в следующем: современная математика и её приложения (в частности криптография) основаны как раз на обратном – закономерности нет (и быть не может). Найдись такая закономерность, Генри (как и многие его коллеги-учёные) остался бы без работы, а вопрос Audi («Так мы поедем?») и не возник бы.

Между тем, вопрос о поездке представлялся Ослику весьма важным. Не исключено, что здесь и пролегает линия равновесия («критическая линия» по Риману): чистая неопределённость, утвердившаяся как постулат. Поедь он, не поедь – событие можно списать на случай, но обоснуй он решение, придётся отвечать, а заодно и корить себя, если что не так.

То же касается и всеобщего устройства, разве нет? Любое принципиальное открытие (доказательство чего-либо) зачастую ставит под сомнение предыдущее. (Преемственность открытий – вещь в себе.) Отсюда и хрупкий баланс разумного. Библия – не учебник по физике, Галилей обманулся с приливами (отвергнув действие Луны), а квантовая физика существенно пошатнула уверенность Эйнштейна в глобальном порядке («Бог не играет в кости»).

«Бог не играл бы в кости, если бы он был», – словно оппонировал выдающемуся физику Ослик, неспешно направляясь к старому кампусу за своей Audi. Он основательно промок, но ощущал себя вполне счастливым и всё складывал мысли по дырявым карманам Levis 508.

Уже через минуту структура этих мыслей начнёт меняться. К ночи добрая половина из них покажется Ослику затасканной, а наутро и вовсе – от прежних суждений останется лишь былая любовь. Однако ж Генри и здесь находил подтверждение своей догадки о равновесии гипотезы и теоремы, не говоря уже о любви. Любовь по его убеждению как раз и происходила из нечётких образов, преимущественно ничем не подтверждённых.

В машине Ослик согрелся, выключил телефон и осторожно выехал за ворота. У моря он притормозил – послушать прибой и как стучит дождь (то затихая, то с силой ударяясь о стекло). Стекло у Audi крепкое, впрочем и Ослика дождём не проймёшь – Ослик любил дождь. Он не носил с собой зонта и всякий раз чуть ли не с радостью мок под дождём.

Что ж, пора.

Генри развернул машину, поставил в плеере This Town Needs Guns и, миновав королевскую (в прошлом) верфь и предприятие Sheerness Steel (переработка лома), направился в Лондон. Будь что будет – Ослик устал от Шеппи. Остров хоть и нравился ему (взять, к примеру, дождь как сегодня или море), но всё ж таки время от времени надоедал. Хотелось большего.

Лондон? В Лондоне его привлекали шум города, огни, метро, ну и конечно галерея Tate Modern у Темзы. Уже один вид этой старинной электростанции придавал Ослику вдохновения. Генри не раз бывал там, а в кафе напротив, у Vauxhall, мог часами сидеть, размышляя о том, о сём, записывая события и сочиняя утопические рассказы.

В сущности, эти поездки в Лондон стали неотъемлемой частью его эмиграции (включая внутреннюю эмиграцию). Работа в Ширнессе и вид на Tate Modern – вот две составляющих его блужданий по закоулкам мозга. Именно здесь располагались Осликовы «Галапагосы», его вымысел, реальность и в конечном итоге здесь проходила его эволюция.

Около одиннадцати вечера он проехал Морской музей и станцию New Cross Gate. В зеркале справа мелькнула бездомная собака, и тут Генри внезапно припомнил «Марка Марронье» и «Собаку Софи» – его друзей по психиатрической клинике в Москве. Словно почуяв прилив ностальгии, он сбавил скорость и сменил пластинку: вместо новой работы This Town Needs Guns Ослик включил их старый альбом «Animals» (2008) – не то чтобы теорема, но уже и не гипотеза.

В психиатрической клинике Ослик сдружился с несколькими другими «больными». Как и он сам, его новые друзья отбывали здесь пожизненное заключение. Иначе говоря, их всех лечили от свободомыслия, но поскольку болезнь была неизлечимой, то никто из больных и не рассчитывал выйти отсюда.

Особенно трогательные отношения у него сложились с Марком и Таней Лунгу. Совсем ещё молодые люди – они втайне от родителей поженились и сбежали из дому, забросив учёбу. Через год Лунгу нашлись на Каймановых островах, где их схватили, отправили назад в Москву, а здесь, недолго думая, на Мосфильмовскую. Марк и Таня называли себя «Марком Марронье» и «Собакой Софи». «Добрые глаза у собаки ещё не означают, что и собака добрая», – любила повторять Софи, указывая на персонал клиники, – будь то доктор или медсестра с голубыми глазами.

Ослик быстро привязался к ним. По сути, Марк и Софи были последними людьми из его прежней жизни. Приличными людьми, не сомневался Генри, а Софи и вовсе чудо. Собака Софи с первой же встречи заворожила его. Можно сказать, он влюбился в эту «Собаку», и тогда же вдруг понял, как непредсказуемо влечение. Эльвира Додж немедленно померкла. Образ её поутих, а любовь к ней вызвала множество вопросов – новых и отчасти унизительных (молодой Ослик переживал уколы совести).

В дурдоме особенно не разгуляешься, но даже и так – с Марком и Софи – его заключение существенно облегчалось. Они дурачились, воображали себя на свободе, тайком занимались сексом и много болтали, устроившись на веранде, у окна в туалете или в приёмном покое по выходным. Ослик не раз предлагал им бежать, но те не хотели. А что они вообще хотели? Тут как с собакой у подземки (увидишь такую – и всё думаешь о ней): Собака Софи завидела Марка и влюбилась, а Марк завидел её и тоже запал.

Сбежав-таки и кое-как устроившись в Лондоне (сначала дворником, а позже продавцом в магазине Клода Вулдриджа), Ослик без устали порывался спасти друзей, но дело оказалось непростое. В русском посольстве ему отказали («Спасибо, до свидания»), а британские службы образно выражаясь, «ебали Муму».

Муму? Кафе «Му-Му» в Москве (а не драматическая участь собаки из повести Ивана Тургенева) – вот первое, о чём подумал Ослик, грязно выругавшись абзацем выше, что и не удивительно. Сеть общепита «Му-Му» он помнил как нельзя лучше. Ослик регулярно ходил туда помочиться, а в «Му-Му» у Алексеевской – чуть ли не каждые субботу и воскресенье. Он возвращался из центра, доезжал до «М-Видео», дальше следовали – Johnny Green Pub, туалеты «Му-Му», платформа Маленковская и Анадырский проезд, где Генри снимал квартиру с видом на поезда.

Относительно британских служб: службы что надо. В основном там работали вдумчивые, участливые люди. Они с воодушевлением помогали любому, кто нуждался в помощи. Помогли бы и Марку с Софи, приведи Ослик хоть одно доказательство насилия в отношении друзей. На беду, таких доказательств не нашлось. К тому же британцы получили два весьма убедительных документа: просьбу родителей Марка и Татьяны Лунгу о принудительном лечении детей, а также согласие самих детей на такое лечение. Иначе говоря, пострадавших не было. А раз не было пострадавших, то получалось, что и спасать никого не надо. Как ни старался Ослик ничего не добился.

– С русскими детьми лучше не связываться, – объяснили ему британские дипломаты. – Скользкая тема, Генри, давайте подождём.

– Давайте, – ответил Генри, а чего ждать – и сам не понял.

Вероятно, люди из Foreign Office (неофициальное название МИД Великобритании) имели в виду шумиху, поднятую в России вокруг прав ребёнка. Суть сводилась к следующему: не трожьте наших детей, сами разберёмся. Для начала они запретили их усыновление в США, затем принялись выискивать по всему миру уже усыновлённых, но якобы обиженных. Кое-что найдя (как не найти – с детьми всегда непросто, а с русскими тем более), РФ устроила истерику, завалила суды исками и принялась за «воспитание» уже самих детей.

«Воспитание» очень быстро свелось к запретам, подразумевая прежде всего «тлетворное влияние Запада» (из советской терминологии). Досталось всем, и ладно бы гомосексуалисты (их приравняли к педофилам), были запрещены даже безобидные мультики, детские книжки и спектакли.

Так что с русскими детьми и вправду лучше не связываться. Между тем, их положение в родной стране из года в год становилось всё хуже. Ослик не поленился и кое-что загуглил.

Так, к примеру, в России ежегодно убивали от 1500 до 1700 детей, из них не менее тысячи были убиты собственными родителями. В 2010 году в России убито 1684 несовершеннолетних, в 2011-м – 1761. Со слов премьер-министра РФ, за девять месяцев 2012 года в России убито 1292 ребенка. За тот же период около 11 тысяч детей пропали без вести. Их оставляли замерзать на улице, насиловали, морили голодом и выкидывали в мусорку. По данным Следственного комитета в 2011 году зафиксировано 7179 преступлений против детей, а уже за 6 месяцев 2012-го – 10 509. Дети для русских – обуза, убеждался Ослик, зато прекрасный повод выяснить отношения с Западом.

Но и это не всё. По сведениям правозащитных организаций в РФ ежегодно появляется примерно 120 тысяч новых сирот. В интернатах перебивается около 600 тысяч, а беспризорников в России сегодня столько же, сколько их было во время Гражданской войны (сто лет назад).

Что касается нападок на США, то, как выяснилось, там принципиально не держат детских домов, справедливо считая их унизительными для человека, да и вероятность погибнуть от рук родителей в США существенно ниже, чем в России. Так согласно отчёту Euronews от 28.12.2012, с 1993 по 2008 годы (за 15 лет) в России усыновили 140 тысяч сирот, из них погибло 1220. За это же время американцами было усыновлено 60 тысяч, погибло лишь 19. Почувствуйте разницу.

В конце 2014-го, уже переехав в Лондон и покрутившись там, Ослик вдруг осознал, как же повезло ему, что удалось сбежать. После года с лишним, проведённых в клинике на Мосфильмовской, Генри окончательно возненавидел русский режим и утратил всякую веру в его справедливость. Тогда-то он и сочинил свой первый рассказ под названием «Спасибо, приходите ещё».

Спасибо, приходите ещёПо сюжету, его возлюбленная Собака Софи, узнав, что Генри упекли в дурдом, приезжает к Берниковской набережной, залазит на мост у клуба «Культ» и прыгает в Яузу, намереваясь покончить с собой. Её спасают, отправляют на лечение в госпиталь Склифосовского, она выходит оттуда, а на следующий день снова бросается в Яузу.

Так продолжается какое-то время, а дальше Софи теряет страховой медицинский полис. Всякий раз за своё спасение она платит наличными, пока однажды лечащий доктор не говорит ей: «Спасибо, приходите ещё». Тут-то Собака и понимает: прыгай не прыгай – всё без толку. Её акция выродилась до китча. К этому китчу все попривыкли, а её Ослик как сидел в больнице, так оставался там по сей день. Единственное, чему она научилась, – плавать. Она прыгала с высоты в мутную реку, опускалась на дно и дразнила тамошних крокодилов. «Видишь, – обращались к ней крокодилы, – как здесь красиво?» Да, она видела.

Её спасали, и всё повторялось сначала.

Рассказ вышел страниц на десять. Ослик понимал, что рассказ так себе, но дело в другом. Сочиняя, он будто воссоздавал новую реальность. Генри мысленно возвращался назад, что по сути (как и у Бродского) было попыткой постичь смысл жизни.

Тогда же он затеял переписку с Таней Лунгу. Письма проверялись ФСБ, шли долго, но худо-бедно шли. Собака Софи всё чаще жаловалась на Марка. Похоже, тот и в самом деле заболел психическим расстройством. Он страдал галлюцинациями, приобрёл некритичность к себе и даже кидался на Софи, намереваясь «разобраться» с нею (выяснить отношения с Западом).

«Лунгу совсем дурачок стал (тлетворное влияние), – написала она как-то Ослику, – разве что слюни не текут. Вот я и группирую мысли». На что Ослик ответил довольно невнятными рассуждениями о неизбежной умственной деградации её соотечественников вообще (а не только Лунгу).

«Не знаю, Собака, читала ли ты „Сказки дядюшки Римуса“, – писал Генри. – Это такая, в своём роде, правда жизни для детей: умом и хитростью можно достичь любой цели. Особенно хороши там братец Опоссум и братец Енот. Впрочем, все тамошние братцы хороши: и те, которые применяют хитрость для корысти, и те, которые просто дурачатся, ну и конечно, те, которых регулярно разводят и те, и другие.

Что интересно: никого из них не жаль, никто не вызывает нежного трепета или неприязни. „Братцы как братцы“, – думает ребёнок и, таким образом подсознательно готовит себя к конкурентной борьбе. Чуть позже ему объяснят некоторые правила т. н. честной конкуренции – и дело сделано: братец готов к большому плаванию. Добьётся он чего-нибудь или нет – не так уж и важно. Зато у братца не будет иллюзий и он не станет кивать ни на Опоссума, ни на Енота (читай «государство», о котором ты так прекрасно высказалась в своём недавнем послании). По сути, он будет кивать лишь на себя, а немного поднаторев, глядишь, – и сам укажет негодяю его место.