полная версия

полная версияРазоблачение кумиров

Но тем не менее, проявившие вопиющую безграмотность при решении результатов опытов, теоретики, заявив о невозможности применения классической теоремы геометрического сложения и вычитания скоростей в процессах микромира, были вынуждены заткнуть образовавшуюся брешь в расчётах мертворожденным релятивистским эффектом, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

А ведь что такое законы сохранения?

«…открытые в механике законы сохранения играют в природе огромную роль, далеко выходящую за рамки самой механики. Даже в тех условиях, когда законы механики Ньютона применять нельзя, законы сохранения импульса, энергии и момента импульса не теряют значения. Они применимы как к телам обычных размеров, так и к космическим телам и элементарным частицам» [3].

Это надо же было так обыграть факт своей неудачи, что в оправдание своего фиаско они делают столь противоречивое заявление – «когда законы механики Ньютона применять нельзя, законы сохранения импульса, энергии и момента импульса не теряют значения.»

Ну почему же применять нельзя? Напротив, не только можно, но даже и крайне необходимо! Что я сейчас и докажу.

Кстати, не будет лишним напомнить тут и о том, что в свою очередь, преобразования Г. Лоренца (релятивистский эффект) использовал и А. Эйнштейн в своей специальной теории относительности (СТО).

Решение

Ну а теперь, чтобы не быть голословным в своём утверждении того, что интерпретация результатов экспериментов, как следствие проявления в них релятивистских эффектов, является грубейшей ошибкой, приведу совсем другой расчёт, но уже с учётом фундаментальных законов Природы – законов сохранения импульса и механической энергии.

Согласно этим законам, при встречном и центральном соударении тел их начальные скорости меняются в соответствии с разницей их масс (в данном случае, исходя из разницы соотношения между массами Земли и корпускул, массой Земли в расчётах можно пренебречь).

При этом, следует заметить и то, что при рикошете микрочастицы от движущегося ей навстречу препятствия, расположенного под углом в 45° относительно её движения, скорость микрочастицы при соударении с ним увеличится на половину его скорости. И наоборот, скорость догоняющей препятствие микрочастицы уменьшится в половину его скорости, если они движутся в попутном направлении.

Следовательно, после столкновения корпускул с односторонне посеребрённой стеклянной пластиной (далее призмой) скорость корпускул, проникших сквозь неё и летящих во встречном направлении движению Земли с прибором, останется прежней, в то время как скорость корпускул, при скользящем, касательном отражении от призмы в перпендикулярном направлении движению Земли, возрастёт на величину, равную половине скорости Земли.

Не стану излишне пользоваться сухим языком математики, так как он не даёт наглядного представления происходящему. А потому, сведя расчёты к минимуму, проиллюстрирую процесс наглядными образами, доступными пониманию каждого.

Для простоты расчётов допустим, что расстояние хода корпускул вдоль каждого из плеч прибора равна 3 метрам. Скорость Земли с прибором равна 1 м/с, а скорость корпускул 2 м/с.

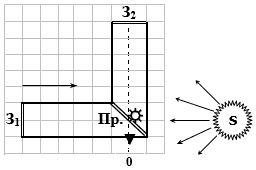

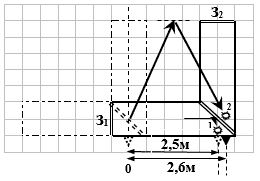

Отсчёт ведётся от пунктирной линии, обозначенной – 0. Треугольник – ▼ (на графиках изображён сопряжённым с прибором, снизу) служит в качестве ориентира при определении пройденного прибором расстояния.

А шкалой отсчёта является каждая клетка на графике. Одна – 0,5 метра и, соответственно, 0,5 секунды, а две клетки, соответственно, 1 метр или 1 секунда.

На рисунке 1 изображены: источник света – S; условная схема прибора, содержащего на концах обоих своих плеч зеркала З1 и З2; призму – Пр., а также пучок корпускул (в момент их попаданий на призму) обозначенный символом – ☼, который при соударении с призмой распадается на две одиночные корпускулы, обозначенные на рисунках (2,3,4) в меньших масштабах под номерами – 1 и 2.

Рис. 1. Нулевая точка отсчёта движения прибора в момент касания пучка света призмы

Теперь проследим в динамике развитие процесса с интервалом в одну секунду.

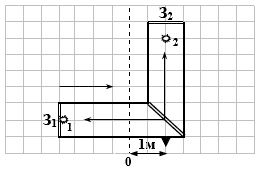

Итак, через секунду после начала отсчёта (см. рис. 2) прибор сместится на метр, а корпускула № 1, летящая по направлению движения Земли со скоростью 2 м/с, достигнет зеркало З1, в то время как корпускула № 2, движущаяся перпендикулярно ей и быстрее (в результате соударения с призмой), уже со скоростью 2,5 м/с преодолеет 2,5 метра.

Рис. 2. Пространственное положение прибора и корпускул через 1 секунду

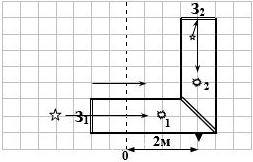

По прошествии ещё одной секунды (см. рис. 3) прибор удалился от исходной точки 0 уже на два метра. А корпускула № 1, из точки взаимодействия с зеркалом З1, обозначенной символом – (, приобретя дополнительно его скорость и, двигаясь теперь уже со скоростью 3 м/с в обратном направлении, как и корпускула № 2, имеющая скорость 2,5 м/с, оказались одновременно в метре от призмы.

Рис. 3. Пространственное положение прибора и корпускул, через 2 секунды

Ну а теперь, подводя промежуточный итог, прибегнем к расчётам, чтобы установить за какое время каждая из корпускул, преодолев свой отрезок пути, достигнет призмы.

Для корпускулы № 1, простейший расчёт показывает, что, так как движущиеся в одном направлении корпускула № 1 и Земля с прибором, имеют скорости, соответственно, 3 м/с и 1 м/с., то из скорости корпускулы вычтем скорость Земли с прибором, 3–1 = 2 м/с – это, естественно, в системе координат – прибор и корпускула. Отсюда находим время преодоления ей метрового отрезка пути: 1/2 = 0,5 сек.

Что же касается корпускулы № 2, то согласно графику, на преодоление того же метрового отрезка ей понадобится: 1/2,5 = 0,4 сек.

Таким образом, если рассматривать ход обоих частиц в одной системе координат, связанной с прибором, то корпускула № 2 могла бы опередить частицу № 1 на 0,1 секунды.

Однако такой промежуточный итог не соответствует действительности, так как до сего момента была применена до предела упрощённая схема расчёта, не отражающего реальной динамики движения корпускулы № 2, из-за отсутствия в нём учёта аберрации этой частицы, увеличивающей длину её пути.

Иначе говоря, за то время, как корпускула № 2 совершит путь от призмы к зеркалу и обратно, плечо прибора, ориентированного перпендикулярно движению самого прибора, сместится в пространстве на некую величину.

А потому необходимо сначала установить на какую именно величину увеличился путь корпускулы № 2, чтобы только затем произвести ещё один, но на этот раз уже окончательный расчёт, внеся в него корректирующую поправку с учётом аберрации.

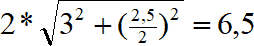

метра.

Следовательно, при внесении в окончательный расчёт эту корректирующую поправку, расчёт показывает, что время, затраченное частицей № 2 на преодоление пути от призмы к зеркалу и обратно к призме, составит: 6,5/2,5 = 2,6 секунды, а также то, что за это время, соответственно, и прибор сместится в пространстве на 2,6 метра.

Из чего следует, что ни она, а наоборот, корпускула №1 финиширует на призме первой в тот момент, когда прибор будет находиться ещё только на отметке 2,5 метра (см. рис. 4). А затем, при рикошетирующем отражении от призмы под углом 90° в сторону детектора (на графиках не указан) и потеряв при этом часть своей энергии (половину от скорости Земли), корпускула №1, движение которой следует уже рассматривать в другой системе отсчёта, со скоростью 2,5 м/с (вместо прежних 3 м/с) и на 0,1 секунду опережая корпускулу №2, удалится от призмы: 2,5*0,1 = 0,25, то есть на 0, 25 м.

Ну а дальше, обе корпускулы имеющие равные скорости – 2,5 м/с и минимальный отрыв друг от друга в 0,1 секунды, попадут в детектор.

Рис. 4 График траектории движения корпускулы № 2 вдоль поперечного плеча прибора (туда и обратно) через 2,6 секунды

Если же теперь от условностей обратиться к реальным масштабам скоростей, где скорость света равна 300 000 км/с, а не условно принятой нами за 2 м/с, что в 150 000 000 раз меньше фактической, то в реальном масштабе скоростей временной интервал между обеими корпускулами в 0,1 секунды превратятся всего лишь в 0,1/150000000 = 6 *10–10 секунды.

Соответственно, и расстояние в 0,25 м., на которое корпускула № 1 опередит корпускулу № 2 уменьшится в 150 000 000 раз.

Из отмеченного выше можно сделать однозначный вывод – результаты опытов, подобных опытам Майкельсона, никоим образом не могут рассматриваться как доказательство инвариантности скорости света.

Напротив, они продемонстрировали универсальность законов классической механики, истинность которых подтверждена безупречной многовековой практикой.

И вместе с тем, объяснение этих опытов с позиций механики И. Ньютона лишило СТО (Специальная Теория Относительности) главного эмпирического подтверждения её истинности, которая и без того уже была дискредитирована своей связью с сумасбродным, бредовым релятивистским эффектом. А заодно был нанесен удар и по позициям ОТО (Общая Теория Относительности), которую Ф. Ленард метко и по праву назвал «математической стряпнёй».

Но это не единственный недостаток, вызывающий возражение против ОТО.

Общая Теория Относительности

Как известно, «Важнейшим фактом, положенным в основание ОТО, является равенство гравитационной массы любого тела, его инерционной массе.

В рамках этой теории, являющейся дальнейшим развитием специальной теории относительности, постулируется, что гравитационные эффекты вызываются не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а являются проявлениями деформаций самого пространства-времени.

Аналогичный эффект можно наблюдать непосредственно, если запустить два шарика параллельно друг другу по резиновой мембране, в центр которой положен массивный предмет. Шарики разойдутся: тот, который был ближе к предмету, продавливающему мембрану, будет стремиться к центру сильнее, чем более удалённый шарик. Это расхождение (девиация) вызывается кривизной мембраны» [4].

Убедительность проводимых подобным образом опытов очевидна и способна удовлетворить любопытство каждого, кто наблюдал, как шар (отождествляемый с планетой), прижатый центробежной силой к внутренней поверхности воронки, по инерции катается внутри её, на определённом расстоянии от её центра.

Однако, заигравшись с принципами эквивалентности, Эйнштейн, а вслед за ним и прочие физматы, потеряв чувство меры, полностью оторвались от реальности. Позволю себе напомнить об упущенной ими из виду очень существенной детали, которая, как нельзя кстати, оказалась созвучной ироническому выражению: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Анализ

Согласно теории, не только Звезда способна деформировать пространство, но и каждое массивное тело, в той или иной степени, должно деформировать окружающее её пространство, создавая тем самым подобие воронки.

То есть, каждая из планет, вращающихся вокруг Звезды, в деформированном ею пространстве, в свою очередь, так же, как и Звезда, дополнительно искривляет ближайшее от себя пространство, что обуславливает удержание ими своих естественных спутников.

Таким образом, исходя из того, что согласно ОТО, пространство способно, подобно тверди, удерживать собой крупные космические объекты, то планета, образовав в деформированном Звездой пространстве дополнительную пространственную воронку, будет не в состоянии преодолеть оказавшийся на её пути (ею же созданный) изгиб пространства. В свою очередь и естественные спутники этой планеты окажутся в том же положении.

Но даже если допустить, что планета или её спутник, всё же будут способны продолжать своё движение (набегая на изгиб пространства и, сдвигая его перед собой), то и в этом случае, они будут напоминать не лёгкие шарики, свободно катящиеся по твёрдой поверхности, а уподобятся ледоколам, продвигающимся вперёд сквозь многометровый слой льда, наползая и круша его своим весом.

Из чего следует, что планеты и спутники, испытывая подобное сопротивление своему движению, не могут по инерции вращаться вокруг Звезды миллиарды лет.

Кроме того, что заставляет решительно восстать против ОТО – это орбиты планет.

Визуальное наблюдение за Космосом, позволило установить, что орбиты планет располагаются в пределах почти плоского диска – плоскости эклиптики, и имеют разные окружности, находящиеся одна в одной и на одной плоскости, проходящей через центр Светила.

Однако если теперь для наглядности взять воронку или же полусферу и мысленно представить, что на уровне их нижней части находится центр Солнца, а затем нанести на стенки воронки или полусферы хотя бы равноудалённые друг от друга штрихи или же окружности, которые будут ассоциироваться у нас с орбитами восьми планет Солнечной системы, то мы получим абсурдный результат, противоречащий астрономическим наблюдениям, так как условно нанесённые нами «орбиты» не будут находиться одна в одной и на одной плоскости, проходящей через центр Светила.

И это ещё притом, что мы не брали в расчёт реальные соотношения расстояний между планетами.

Наряду с этим отмечу и ещё одну уникальную особенность в орбитальном движении планет, которая не укладывается в утопичную теорию деформации пространства.

А именно, деформированное массивными космическими телами пространство по определению должно иметь не только овальную форму, но и равноудалённые от прогнувшего его тела стенки воронки. Однако в реальности, орбиты всех наших планет имеют, с одной стороны, форму эллипса, а с другой стороны эти эллипсовидные орбиты имеют к тому же ещё и эксцентриситет, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Из чего следует то, что центр эллиптических орбит имеет однобокое, на порядки большее чем само Солнце смещение в сторону от Светила вдоль оси воображаемой линии, проходящей через две крайние точки эллипса – перигелий и афелий, а также через центр фокуса, то есть Солнца, вокруг которого совершается их движение.

Таким образом, следуя положениям теории, мы столкнулись с парадоксом, так как не может круглое тело создать такую немыслимую конфигурацию изгиба пространства. А значит ОТО и в этом случае демонстрирует свою несостоятельность.

Ну а если взглянуть на это с другой стороны, то все мы, живущие на Земле, попадая в точку контактного сопряжения Земли со стенкой воронки внутри которой планета якобы катится, что-то не ощущаем, как планета подобно катку прокатываясь по нам, вминает нас в стенку воронки. Да и орбитальные облёты космических кораблей вокруг Земли и планет солнечной системы, проникающие сквозь те области пространства, которые по теории должны были являться непреодолимым барьером, способным удерживать планеты и направлять их по замкнутому кругу, заставляют усомниться в истинности ОТО.

А о лунных приливах, указывающих на проявление в них эффекта гравитации, а не деформации пространства-времени и подавно нет смысла говорить.

Решение

А ведь куда было бы проще, не сочинять сказки про искривленное пространство, в целях объяснения причин орбитальных вращений планет вокруг Звёзд, а взять за основу сходный этому явлению, лежащий на поверхности результат опыта Фарадея с брусковым магнитом в серебряной чаше с ртутью, в которой плавала пробка, проткнутая медной проволокой, другой конец которой шарнирно укреплялся над магнитом и подсоединялся к полюсу вольтова столба. Другой же полюс крепился к чаше и когда цепь замыкалась и по ней тёк ток, проволочка начинала быстро вращаться вокруг магнита.

Зная же о имеющихся у планет и Звёзд магнитных полях, нетрудно догадаться, что именно благодаря им осуществляется вращения планет как вокруг своих осей, так и орбитальных вращений вокруг Звёзд. О чём в свою очередь свидетельствует эксцентриситет их эллиптических орбит; вращение планет вокруг, например, Солнца в одном направлении, и углы наклона их осей к орбите. Всё это, вне всякого сомнения, указывает на взаимодействие между собой магнитных силовых линий космических тел.

А связующим звеном, удерживающим их возле Светила и не позволяющим им его покинуть, являются гравитационные поля.

Вот и вся премудрость, ради чего не стоило понапрасну городить огород, выдумывая искривление пространства.

Мезонная теория ядерных сил

Уму непостижимо, но теоретики создали теорию, в которой уживаются взаимоисключающие положения физики.

В связи с малым размером ядер атомов перед теоретиками встал вопрос о том, какие силы способны удержать в ядре одноимённо заряженные частицы, ведь кулоновское отталкивание между ними очень велико.

И как известно, была создана мезонная теория ядерных сил, процесс взаимодействия между нейтронами и протонами в которой, основан на идеи их поочерёдного взаимопревращения – протона в нейтрон и, наоборот, нейтрона в протон. Это обусловлено тем, что обменная перезарядка взаимопревращающихся нуклонов осуществляется посредством пи-мезонов, являющихся виртуальными гипотетическими частицами, имеющих разные заряды – положительный, отрицательный и нейтральный.

Согласно этой идеи, ядерное взаимодействие двух нуклонов – нейтрона и протона, заключается в том, что нейтрон испуская отрицательный пи-мезон, превращается в протон, а протон, поглотивший этот мезон, становится нейтроном.

Подобное объяснение принципа действия внутриядерных сил может удовлетворить только в том случае, если не позволять мысли выходить за рамки уже сказанного. То есть, приняв на веру, ограничиться лишь сказанным.

Однако если взять за основу приведённое теоретиками объяснение и в данном контексте мысленно развить процесс обменной перезарядки нуклонов (протонов, нейтронов) в динамике, то даже школьник, зная, что одноимённо заряженные частицы отталкиваются, а разноимённые притягиваются, поймет несостоятельность данной теории.

А именно, если рассматривать превращение нейтрона в протон, при испускании им отрицательного пи-мезона, то тут возникает явное противоречие электростатике.

Ну не может нейтрон испускать отрицательно заряженный пи-мезон, так как потому-то он и считается нейтроном, что в нём присутствуют сразу два компенсирующих друг друга заряда – отрицательный и положительный, делающие тело незаряженным.

А потому, даже если представить невероятнейшее, что нейтрон породит пи-мезон, которому достанется от родителя отрицательный заряд, в результате чего, потеря нейтроном отрицательного заряда превратит нейтрон в протон, то разве из-за этого разноимённые заряды протона и пи-мезона перестанут с прежней силой притягиваться друг к другу?

Следовательно, нейтрон никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет испустить пи-мезон и превратиться в протон, так как любая такая попытка будет пресечена в самом зародыше. Да и мотивации для насильственного разрыва своих связей у протона и у мезона нет и быть не может.

Отсюда вывод, подобное объяснение процесса обменной перезарядки ошибочно, так как грубейшим образом противоречит закону электромагнитного взаимодействия.

И потом, давайте всё же не будем забывать, что мы имеем дело не с масками на утреннике в детском саду: сбросил – Вовочка, одел – зайчик, а с зарядами, совершающими силовые действия при взаимодействии между собой.

Теперь рассмотрим процесс перезарядки с другой точки зрения и выясним способен ли он вообще осуществлять роль связующего звена между нуклонами ядра.

Как следует из процесса обменной перезарядки, превращение протонов в нейтроны, а нейтронов в протоны, осуществляются посредством пи-мезонов, на рождение которых с определённой периодичностью уходит какое-то время, да и их путешествие от нуклона к нуклону (с момента излучения и до момента поглощения) затрачивается пусть и не большое, но всё же время.

Таким образом выходит, что стягивающее действие ядерных сил, не позволяющих одноимённо заряженным протонам разлетаться в разные стороны под воздействием противодействующей этому силе кулоновского отталкивания, носит не постоянный, а импульсивный характер, в то время как кулоновское воздействие на протоны отличаются стабильным постоянством.

Следовательно, за тот интервал времени, в течении которого протоны находятся в ожидании отрицательно заряженных пи-мезонов, чтобы, поглотив их избавиться от мощного прессинга со стороны кулоновского отталкивания, кулоновские силы успеют отдалить их друг от друга хоть и ненамного, но отдалить. А когда эти бывшие протоны, будучи уже нейтронами, и сами излучат пи-мезоны, тут же став от этого беззащитными перед силами отталкивания, расстояние между ними увеличится ещё больше. Что в конечном счёте, вот так по малым крохам, но с большой интенсивностью, приведёт к быстрому разбуханию ядра и нарушению его целостности.

И наконец приведу самое главное возражение против мезонной теории, касающееся конкретно зарядов мезонов.

Считается, что мезоны являются квантами поля ядерных сил, которые обеспечивают связь между нуклонами в атомном ядре, и в том числе между одноимённо заряженными протонами.

Но так ли это и не ввели ли нас теоретики и здесь в заблуждение, построив теорию на логическом противоречии?

Именно так и есть. Ведь, не задумываясь и идя на поводу у их неуёмной фантазии, мы приняли за истину то, что мезоны являются переносчиками ядерных сил.

Однако, какими они могут быть переносчиками ядерных сил, если доподлинно известно из самой теории, что при излучении одними нуклонами они уносят с собой один из их зарядов и переносят к поглощающим их нуклонам. А ведь электрические заряды нуклонов по своей природе и свойствам ничто иное как обычные электромагнитные поля, подчиняющиеся законам электростатики.

Или же по замыслу теоретиков всё отмеченное в теории надо понимать иначе?

Но тогда выходит, что заряды нуклонов – это пока ещё электрические заряды, но если эти же заряды уносятся мезонами, то это уже ядерные силы, которые при их поглощении нуклонами из ядерных опять становятся электрическими? Из чего в свою очередь следует, что одна и та же сила, но в разных ипостасях, будет противодействовать самой себе.

Но это же полнейший абсурд!

Барон Мюнхгаузен от зависти рыдает.

Кроме того, при объяснении процесса обменной перезарядки между нуклонами, мезоны, стремительно снующие от протона к протону и создающие тем самым иллюзорную видимость неразрывной прочной связи между ними, из-за чего такую воображаемую картину происходящего порой для наглядности сравнивают с привычным для всех образом некоего ремня, в реальности не соответствует такому представлению. Ведь прочность связей между телами может быть достигнута лишь при одном непременном условии – при прочном креплении обоих концов ремня к каждому из тел.

Но разве одиночные пи-мезоны могут претендовать на роль такого ремня, если, будучи излучёнными нуклоном они тут же теряют с ним всякую связь?

Так что как тут ни крути, а сам процесс, основанный на идеи обратной перезарядки нуклонов – очередной вымысел.

Кстати, чтобы до конца добить фантазёра Мюнхгаузена, сообщу следующее.

В связи с вышеотмеченным, будет не лишним, вкратце, упомянуть и так называемую «энергетическую ванну» и неразрывно связанный с ней эффект Архимеда – жидкость снизу давит на погруженное тело и компенсирует часть его веса.

Пример нагляден и не вызывает сомнений в своей реальности.

Но что мы видим в теоретической физике?

Вместо воды, теоретики «вылили» энергию электромагнитного взаимодействия элементарных частиц в мировое пространство, заменившее собой, по замыслу теоретиков, «энергетическую ванну», естественно, не имеющую ограничивающих её объёмы стенок, которые в обычной ванне создают эффект Архимеда, после чего снесли ванну за ненадобностью в утиль.

Всё! Нету больше ванны, а, следовательно, нет и давящей снизу на погруженное тело силы, компенсирующей часть его веса.

Но эка мелочь, эффект-то остался на слуху и без ванны и не плохо работает в теории элементарных частиц.

Стандартная модель

В оправдание своего фиаско с мезонной теорией ядерных сил теоретики могут сослаться на то, что они находятся в процессе творческого поиска и созидания, и что при создании ими квантовой хромодинамики (КХД) всё встанет на свои места.

Теория гласит: «частица (глюон прим. автора) с цветовым зарядом, подходя все ближе к кварку, проникая все глубже в облако размытого цветового заряда, встречает все меньший и меньший заряд, и поэтому интенсивность взаимодействия ослабевает. На достаточно малых расстояниях частицы практически не взаимодействуют – они свободны (так называемая асимптотическая свобода частиц на малых расстояниях)» [4].