полная версия

полная версияТеория музыкальных форм. Краткий конспект лекций и практических упражнений

ВВЕДЕНИЕ

Предмет «Теория музыкальных форм» входит в программу специальностей музыкальных и музыкально-педагогических учебных заведений. Методическая разработка по предмету «Теория музыкальных форм» адресована учащимся по специальности «Interpretare instrumentală», «Canto». Она представляет собой тезисное изложение теоретического материала по данной дисциплине. Может использоваться в самостоятельной работе учащихся, служить пособием для подготовки к зачётам и экзаменам по анализу музыкальных произведений.

Порядок изложения тем полностью соответствует требованиям куррикулума.

Настоящий курс лекций может быть рекомендован учащимся различных специальностей, но, разумеется, не заменяет личного общения с педагогом и практического анализа музыкальной формы и выразительных средств музыкальных произведений.

Предмет «Теория музыкальных форм» играет важную роль в профессиональном музыкально-педагогическом образовании. Он, параллельно с изучением историей музыки, даёт свободу понимания различных стилевых направлений, индивидуальных авторских стилей.

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ.

ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ В ФОРМЕ.

Понятие музыкальной формы.

Музыкальная форма – лат. forma – вид, образ, очертание, красота. Это понятие имеет несколько значений:

Музыкальная форма вообще (форма как категория, присутствующая в искусстве)

Система музыкальных средств для воплощения содержания произведения: мелодические мотивы, лад, гармония, ритм, фактура, тембр и др.

Исторически сложившийся тип композиции: канон, рондо, фуга, соната, сюита. В этом понятии форма сближается с жанром

Важнейшее значение в искусстве имеет соотношение понятий формы и содержания. Содержание музыки – это внутренний духовный облик произведения, то, что она выражает. Язык музыки часто непереводим на язык слов, но сочинение может сопровождаться развёрнутой программой, данной автором (Г. Берлиоз – «Фантастическая симфония»). Возможна скрытая программа, например в названии (П.Чайковский – симфоническая увертюра «Ромео и Джульетта», Л.Бетховен – Симфония №3 «Героическая»). Многие произведения не имеют программы, но в любом сочинении есть интонационная фабула – развитие и взаимодействие интонаций, музыкально-интонационный сюжет. Содержание подразумевает идею и образ. Например, идея Симфонии №5 Д.Шостаковича – плач по судьбам миллионов людей, погибших в ХХ в. А образы – трагедия в I части, картина «ликования из-под палки» в финале. В сложном взаимодействии формы и содержания последнее является ведущим.

Музыкальная форма любого произведения имеет 2 стороны:

ФОРМА-СХЕМА – структура, композиционный план

ФОРМА-ПРОЦЕСС – слушая произведение, мы как бы участвуем в его создании, наблюдаем за рождением музыкального материала.

исследователей-музыковедов сложились различные способы классификации музыкальных форм. Одна из них – по эпохам:

Музыкальные формы эпохи барокко

Классико-романтические формы

Музыкальные формы ХХ века

Также есть деление на инструментальные и вокальные формы.

Независимо от классификаций существуют определённые типы форм:

Период,

Простая 2-частная,

Простая 3-частная,

Сложная 3-частная,

Рондо,

Соната,

Фуга,

Вариации,

Циклические формы (сюита, сонатно-симфонический цикл),

Смешанные формы и разновидности перечисленных форм

Музыкальные жанры

Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи с различным жизненным назначением музыки, способом и условиями её бытования, исполнения и восприятия.

В связи с жизненным назначением:

прикладные (бытовые и религиозные обряды, музыка к спектаклям и кинофильмам)

автономные (музыка, предназначенная для концертного исполнения)

духовные (религиозного содержания или исполняемая в церкви)

светские (музыка не связанная с религиозной традицией)

В связи с условиями бытования:

театральные

концертные

камерные

пленэрные (музыка на открытом воздухе)

бытовые

По способу исполнения жанры бывают:

вокальные

инструментальные

Музыкальные жанры могут пересекаться. Они имеют национальную характеристику (итальянское каприччио, норвежские танцы…), характеризуется ритмом, метром, фактурой, темпом. Отличительные черты жанра зависят от эпохи и индивидуального стиля композитора.

Музыкальный стиль – это система средств выразительности, которая служит для воплощения определённого содержания и свойственна конкретному историческому периоду, национальной культуре, отдельным направлениям, школам, индивидуальным особенностям композиторского письма. Например: Стиль эпохи – барокко, классицизм, романтизм и др. Национальный стиль – австро-немецкий, русский и др. Стиль направления или школы – Мангеймская школа, Венская школа, «Могучая кучка», французская «Шестёрка». Индивидуальный стиль – стиль В.Моцарта, П.Чайковского, Г.Свиридова…

Некоторые жанры

аллеманда

ария

баллада

багатель

баркарола

болеро

буррэ

бурлеска

былина

вальс

гавот

галоп

гальярда

гопак

дивертисмент

каватина

кадриль

казачок

канцона

контрданс

краковяк

куранта

куявяк

лендлер

мадригал

мазурка

марш

менуэт

месса

оберек

оперетта

павана

песня

прелюдия

псалом

рапсодия

регтайм

сарабанда

серенада

скерцо

фанданго

фантазия

фарандола

фокстрот

хорал

чардаш

экспромт

элегия

этюд

юмореска

ЗАДАНИЕ:

Дать определение каждого жанра, назвать его характерные черты (национальное происхождение, типичный размер, ритмический рисунок, темп и др.) – на выбор несколько жанров из списка.

Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения

Музыкальная форма складывается из частей, которые могут быть отделены друг от друга или связаны между собой.

Цезура – момент раздела частей. Её признаки: пауза, остановка на продолжительном звуке, повторность мелодико-ритмических фигур.

Построение – часть формы, отграниченная цезурой. Части формы могут быть соединены ходом.

Ход – это неустойчивой с точки зрения гармонии и структуры связующее построение, соединяющее темы или разделы формы.

Части формы могут выполнять такие функции:

– Вступление (предшествует изложению мысли)

– Изложение темы (изложение мысли)

– Переход или связующая часть

– Контртема (новая тема) либо разработка (развитие мысли)

– Реприза (утверждение мысли)

Кода или дополнение (заключение мысли)

В музыкальном произведении могут отсутствовать некоторые функции.

Типы мелодического движения

Типы мелодического движения связаны с наличием или отсутствием целеустремлённости в мелодии.

Различают:

– Мелодии рассредоточенного типа носят уравновешенный характер (С.Рахманинов, концерт №2 – II часть)

– Мелодии с ярко выраженной направленностью к кульминации (С.Прокофьев «Джульетта-девочка»)

– Мелодии вращательного типа обычно связаны с опеванием, могут накапливать энергию (В.Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро»)

– Ступенчатое движение мелодии – постепенно захватывается всё больший диапазон.

Музыкальный тематизм – основа музыкального творчества. В античном искусстве носителями формообразования были ритмоформулы стоп. В музыке средневековья – модусы и «церковные» лады. В некоторых произведениях ХХ века – додекафонная серия.

Тема (греч. Thema – то, что положено в основу) – индивидуализированный музыкаль-ный материал, выражающий основную музыкальную мысль произведения. В зависимости от типа формы произведение может строиться на одной, двух или нескольких темах. Чем выше по рангу находится форма, тем больше в ней тем (кроме попурри).

ЗАДАНИЕ:

Нарисуйте схематично (линиями) различные типы мелодического движения, сочините по этим схемам свои собственные мелодии (8 – 16 тактов).

Виды тематического развития

Точное повторение (песенные формы, рондо французских клавесинистов);

Изменённое повторение:

вариационность (фигурационные изменения, сохраняется структура);

вариантность (изменение мелодических оборотов, возможно сокращение или расширение структуры);

трансформация (жанровое преобразование – смена фактуры, ритма, динамики);

полифоническое развитие (имитация, контрапункт)

Мотивная разработка – основана на делении темы на составные части (мотивы, фразы), которые подвергаются развитию

Производность тем – на основе преобразования мотивов первой темы образуется новая тема

Контрастное сопоставление – введение новой контрастной темы

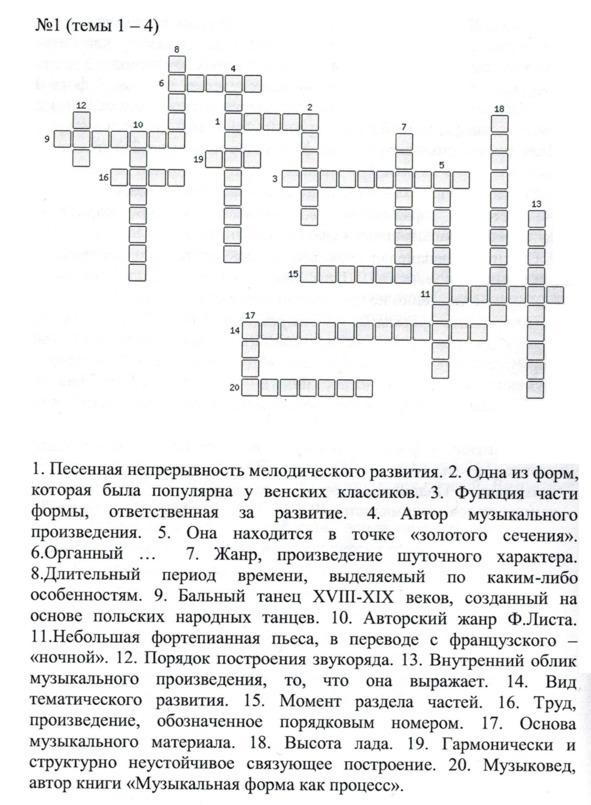

ЗАДАНИЕ: Решить кроссворд № 1.

МОДУЛЬ 2. СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ. ИХ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Масштабно-тематические структуры

Масштабно-тематические структуры – это масштабные соотношения тематических частей периода, выраженные в тактах. Иными словами, это фразировка.

Существует 4 основных вида масштабно-тематических структур:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – это точная или видоизменённая повторность мотива или мотив-ной группы а а а а (1+1+1+1)1 или аb аb (2+2) (Р.Шуман «Кьярина»)

ПАРА ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ – а а b b (2+2+2+2) («Во поле берёза стояла»)

Или а а а1 а1 – такое варьирование используется в народных песнях («Во саду ли…»)

ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ – объединение нескольких периодичностей а а b b c c и др.

СУММИРОВАНИЕ – 1+1+2 или 2+2+4 – сопоставление мелких построений с более крупным, обычно равным им в сумме (М.Глинка «Вальс-фантазия»)

ДРОБЛЕНИЕ – 2+1+1 или 4+2+2 – сопоставление крупного построения с более мел-кими, обычно равными ему в сумме (Ж.Бизе – куплеты Тореодора из оперы «Кармен»)

ДРОБЛЕНИЕ С ЗАМЫКАНИЕМ – 4+2+2+2+2+4 – это дробление + суммирование (Л.Бетховен Соната №1 – I часть f-moll)

Существуют также особые структуры:

СИММЕТРИЧНАЯ – а b b а (М.Мусоргский – Картинки с выставки – Прогулка)

ЦЕПОЧНАЯ – а b b c c d… (В.Моцарт – Рондо a-moll)

ЗАДАНИЕ:

Нарисуйте, как схематично выглядят периодичность, суммирование, дробление (как чередуются короткие и длинные фразы). Прослушайте несколько музыкальных примеров из классики, джаза, современной эстрады или своей любимой музыки… Найдите примеры, в которых есть такая фразировка.

Период

Период (греч. περιοδοσ – обход, круговращение) – наименьшая, простейшая форма, излагающая относительно законченную музыкальную мысль и завершаемая каденцией в первоначальной или другой тональности.

Период типичен для музыки гомофонно-гармонического склада. Функция периода – экспозиция темы, которая в своём становлении проходит три этапа: 1-изложение, 2-развитие, 3-завершение. Период складывается из более мелких элементов: мотивов, фраз, предложений. Более мелкие элементы складываются в более крупные: мотивы – во фразы, фразы – в предложения, предложения образуют период.

Предложение в периоде – это наиболее крупная часть, заканчивающаяся каденцией.

Мотив – звук или группа звуков, содержащая одну сильную долю.

Периоды классифицируют по величине, тематизму, структуре и гармонии.

ПО ВЕЛИЧИНЕ – малые (8 тактов – 4+4) и большие (16, 32 и более)

ПО ТЕМАТИЗМУ – повторного (если 2-е предложение начинается как первое) и неповторного строения

ПО ГАРМОНИИ – однотональные (начинается и заканчивается в одной тональности) и модулирующие (заканчивается в другой тональности).

ПО СТРУКТУРЕ – квадратные (4+4, 8+8, 16+16) и неквадратные (другие варианты)

Если период неквадратный, то он может иметь дополнение, расширение, сжатие. Дополнение – присоединение к закончившемуся построению (после каданса) одного или нескольких построений заключительного характера (Ф.Шуберт – Серенада)

Расширение – увеличение масштабов построения за счёт внутреннего развития (до каданса) (М.Глинка «Я помню чудное мгновенье»)

Сжатие – уменьшение масштабов построения (Ф.Шопен – Баллада ПП 8+7)

Органическая неквадратность – 3+3, 6+6, 5+7, 7+7 и др. – в музыке народного склада (М.Глинка – опера «Иван Сусанин» – Песня Вани)

Особые разновидности периода

Период единого строения – не делится на предложения (М.Равель «Болеро»)

Период из трёх предложений (П.Чайковский «Подснежник» – а b b)

Сложный (двойной) период – период из 2-х предложений, каждое из которых само построено как период: А А аа1аа2 (П.Чайковский Сентиментальный вальс ор.51 №6)

Трёхчастный период – состоит из трёх построений со сходными началами: а а1 а2 (Э.Григ – «Пер Гюнт» – Утро)

Кадансы

Период может заканчиваться полной несовершенной каденцией, половинной каденцией, иногда может вовсе не иметь каденции и перейти в следующий раздел формы (типично для средних частей). Предложение периода может заканчиваться каденцией в другой тональности (П.Чайковский «Шарманщик поёт»). Часто первое предложение заканчивается полным кадансом в доминантовой тональности (В.Моцарт Симфония №40 – Финал).

музыке ХХ века в конце первых предложений встречаются переходы в далёкие тональности (С.Прокофьев – Гавот ор.32 №3 – fis→B).

ЗАДАНИЕ:

Проанализируйте по нотам пьесы:

П.Чайковский – Игра в лошадки, Зимнее утро, Октябрь;

Р.Шуман – Дед Мороз, Весенняя песня;

С.Рахманинов – прелюдии ор. 32 №5, №12;

Э.Григ – Танец Анитры.

В каждом периоде найдите каденции, кульминации.

Методические указания для выполнения задания.

Анализируя произведение, правильно определите, где заканчивается период. Для этого нужно обратить внимание на повторение темы или появление нового музыкального материала, на возникновение пауз, завершенных гармонических каденций, смену тональности, фактуры, тембров, регистров. Укажите, в чем проявляется экспозиционность изложения музыкального материала.

Подробно опишите характер музыки и расскажите, какими выразительными средствами он выявляется.

Определите вид периода. Для этого рассмотрите, делится ли он на предложения. Если делится, укажите на степень сходства между ними. Если предложений четыре, проанализируйте их каденции и проверьте, можно ли определить период как сложный. Обратите внимание на тональность, в которой заканчивается период. Объясните гармонические соотношения между предложениями.

Определите метрическую структуру периода (квадратность или неквадратность). Объясните выбор композитором данной структуры (зависимость от эстетических тенденций времени, жанровых особенностей произведения или характерных черт стиля композитора, национальной школы).

Укажите на наличие вводного построения, а также дополнений или расширений в периоде. Рассмотрите второе предложение. Если оно увеличено по сравнению с первым, определите тематические и гармонические средства увеличения (например, секвенция, прерванная или несовершенная каденция).

Познакомьтесь также с ненормативными видами периода; периодом из трех предложений и трехчастным периодом (период с репризой). Для того чтобы не ошибиться в их определении, рассмотрите тематический материал, а также тональный план второго предложения и сравните их с крайними разделами периода.

МОДУЛЬ 3. СТРОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Одночастная форма.

Одночастной называется форма, которая не членится на самостоятельные законченные разделы.

К простой одночастной форме относится первоначальное изложение тематического материала без его дальнейшего развития – в виде простого периода или даже предложения. Обычно величина такого построения – 8 тактов, но может быть и меньше – до 4 тактов (предложение), а иногда и больше – до 16-18 тактов, если оно представляет собой период без особого усложнения в развитии (как, например, прелюдия №7 Ф.Шопена). Такая форма может входить как подчинённый раздел в более крупные формы (например, тема вариаций).

Простая одночастная форма иногда бывает вступлением в крупных произведениях.

Развитая одночастная форма более широкая по масштабу. К этой форме относятся построения, не выходящие за пределы простого периода.

Широко развитая одночастная форма достигает иногда очень большого размера (Ф.Шопен Этюд № 25- 67 тактов). В ней образуется отдельные фразы развития, которые приобретают значение более ли менее самостоятельных разделов. В этом случае можно говорить о наличии элементов двухчастности/трёхчастности при сохранении в целом одночастного единства.

В самостоятельном виде она чаще всего встречается в вокальной музыке – в качестве куплета, который повторяется (иногда с небольшими изменениями) с разным текстом, служащим основой развития образного содержания. Это очень типично для народных песен, в особенности танцевального характера.

Простая двухчастная форма

Простой двухчастной называется форма, состоящая их двух частей, первая из которых излагает тему (чаще всего в форме периода), а вторая развивает её и затем завершает в основной тональности.

Виды простой 2-частной формы

БЕЗРЕПРИЗНАЯ

А +В

(П.Чайковский. Детский альбом. Вальс)

(Ж.Бизе – оп. «Кармен» – Хабанера)

РЕПРИЗНАЯ

А + В

(М.Глинка «Жаворонок»)

Строение частей

I часть – простейший квадратный период (иногда – большое предложение, реже – период их трёх предложений). Нередко первая часть буквально повторяется, что отмечено знаками репризности. Для гармонии характерна модуляция в III или V ступень (завязка дальнейшего развития).

часть – либо строится на материале первой части (развивающий тип), либо построена на новой теме (контрастный тип).

Форма 2-й части – период или большое предложение. Гармонически неустойчива (секвенции, отклонения). Иногда гармония второй части может быть устойчивой или включать тонический органный пункт или многократное кадансирование.

Вторая часть репризной 2-частной формы делится на 2 раздела – середину и репризу. Обычно повторяется первое предложение первой части, иногда с незначительными изменениями.

По структуре вторая часть может превосходить первую часть в два раза.

Ко всей форме нередко бывает вступление и заключение (кода-дополнение). Они невелики по протяжённости, интонационно и фактурно связаны с основной формой. Части простой 2-частной формы могут повторяться. Типично повторение обеих частей или только второй:

а + b + b1

ЗАДАНИЕ:

Прослушать произведения в аудиозаписи, найти в них 1 и 2 часть, затем по нотам разобрать подробное строение каждой части. П.Чайковский – «Вальс» из Детского альбома; Р.Шуман– «Первая утрата» из Альбома для юношества.

Простая 3-частная форма

Простой трёхчастной называется форма, состоящая из трёх частей, каждая из которых не сложнее периода (первая часть, середина и реприза). Каждая из частей этой формы выполняет определённую функцию. В первой излагается тема, во второй – развивается тема первой (реже вводится новая тема), в третьей – возвращается основная тональность и основная тема.

Простая трехчастная форма бывает: расчлененной и слитной.

В расчлененной форме обычно повторяется первая часть, а затем вместе повторяются первая часть и реприза.

В слитной форме нет никаких повторений.

В зависимости от того, что представляет собой середина, следует различить разновидности простой трехчастной формы:

A+A1+A

Середина здесь является продолжением развития тематического материала первой части.

A+R+A (R-разработка)

В середине происходит разработка темы первой части.

A+B+A

В средней части совершенно новый музыкальный материал, возможно контрастный.

A+ переход +A

Середина представляет собой переход без ясно выявленного тематизма.

Возможны в простой трехчастной форме одновременное присутствие признаков различных типов середины. Например: A1+R или A1+ переход.

Гармоническое развитие в середине может быть простым и сложным, наличие в середине нового тематизма дает большее основание для ухода в далекую тональность.

Можно выделить три вида тональных соотношений между частями:

В середине не устанавливается новая тональность, но на всем ее протяжении избегается тоника главной тональности;

В середине имеется кратковременное отклонение в параллельную или другую близкую тональность, это обычно происходит в тех случаях, когда середина основана на использование тематических элементов из первой части;

С самого начала середины появляется новая тональность, иногда далекая по отношению к главной.

Реприза в трехчастной форме бывает точной и измененной.

В точную репризу могут быть внесены частичные изменения (фактура, мелодия, регистры), но при условии, что они не создают новое развитие.

В измененной репризе внесены изменения, которые приводят к новому развитию.

В трехчастной форме есть и расширенная реприза. Часто она располагается в третьей части.

ЗАДАНИЕ:

Разобрать по нотам строение музыкальных произведений В.Гаврилина – Шествие солдатиков, Танцующие куранты, Генерал идёт.

Методические указания для выполнения задания.

Определите, является форма двухчастной или трехчастной. Для этого установите количество ее частей. Если частей три, рассмотрите, насколько тематически самостоятелен третий раздел.

Чтобы правильно определить вид простой двухчастной формы, установите наличие или отсутствие в ней репризы. Отметьте возможные изменения тематического материала в репризе. Анализируя тематизм и его развитие в двухчастной репризной форме, укажите средства создания устойчивости первого периода и неустойчивости середины. Охарактеризуйте функцию каждой из частей формы.

Для правильного определения вида (контрастный или развивающий) двухчастной безрепризной формы установите, использован ли во второй части новый музыкальный материал или в ней развивается тематизм первой части.

При анализе простой двухчастной формы любого вида обратите внимание на возможное повторение частей. Отметьте характер повторения (точное или варьированное). Укажите, влияет ли повторение частей на строение и образное содержание произведения.

Для определения простой трехчастной формы выясните, достаточно ли самостоятелен третий раздел по своей структуре (период) и уравновешивает ли он в масштабном отношении первую часть. Помните также, что наличие модулирующего периода, периода единого строения, периода из трех предложений, расширений и дополнений в первой части указывает на простую трехчастную форму.

Анализируя произведение, написанное в простой трехчастной форме, охарактеризуйте образное и тематическое содержание каждой части. Рассмотрите середину в следующем порядке:

Наличие новой темы или развитие тематизма первого периода

Тонально-гармонический план

Приемы развития темы

Форма

Исходя из анализа середины, сделайте вывод о наличии контрастного или развивающего вида трехчастной формы.

При анализе репризы отметьте возможные структурные, тонально-гармонические, интонационные, ритмические и фактурные изменения тематизма по отношению к первой части. Рассмотрите также, насколько изменения в репризе влияют на характер музыки.

Если в произведении присутствуют вступительный и заключительный разделы, опишите из образное и тематическое содержание.

Сложные (составные) формы

Сложными называют формы, которые состоят их двух, трёх и более частей, строящихся на самостоятельных темах. Признаки сложной формы:

форма составлена, «сложена» из самостоятельных, структурно оформленных тем, контрастирующих друг с другом и не связанных переходами

темы излагаются в одной из простых песенных форм

в форме отсутствует непрерывное, однонаправленное развитие от начала к концу. Каждая часть развивается сама по себе.

Сложная 2-частная форма

Сложная 2-частная форма – это форма, состоящая из двух частей, каждая из которых (или одна из них) выполнена в простой форме. В этой форме происходит однократный контраст, из-за чего может возникнуть неопределённость в содержании. Круг применения сложной 2-частной специфичен. В основном это вокальная музыка, особенно сценическая. Наиболее уместна в качестве составной части оперного акта, так как:

от неё не требуется полной законченности

непрерывное развитие действия содержит в себе неповторность

может быть связано с показом героя с различных сторон