Полная версия

Кто воевал числом, а кто – умением. Чудовищная правда о потерях СССР во Второй Мировой

Еще перед Берлинской операцией, в период с 1 февраля по 20 мая 1945 года, в войска 1-го Украинского фронта было влито свыше 40 тыс. человек пополнения из числа «советских граждан призывного возраста, освобожденных из немецкой неволи». При этом среди освобожденных преобладали именно «остарбайтеры», а не бывшие военнопленные. Так, как докладывал 7 апреля 1945 года начальник Политуправления 1-го Украинского фронта генерал-майор Ф.В. Яшечкин, «в числе 3870 человек, поступивших в феврале на пополнение частей соединения, где начальником политотдела генерал-майор Воронов (т. е. в 13-ю армию. – Б. С.), бывших военнослужащих 873 человека, вновь призванных в армию 2997 человек, в том числе 784 женщины» [25]. Таким образом, доля бывших военнопленных среди нового пополнения не превышала 23 %. А то, что 20 % среди призывников составляли женщины из «остарбайтеров», доказывало, что людские ресурсы Красной Армии были близки к истощению. Женщин направляли в тыловые подразделения, чтобы высвободить оттуда «активные штыки» для последних боев.

Те из этих впервые признанных «остарбайтеров», кто погиб в боях за Берлин, наверняка не попали в базу данных безвозвратных потерь Министерства обороны России[26], поскольку были призваны непосредственно в части. При работе с ОБД «Мемориал» мне ни разу не встретились погибшие или пропавшие без вести военнослужащие, насчет которых было указано, что они призваны непосредственно в части. При послевоенных подсчетах этих людей, скорее всего, включали в потери мирного населения, что неправомерно, или вообще не учитывали в качестве безвозвратных потерь.

Оценка истинной величины безвозвратных потерь Красной Армии

Официальные цифры советских безвозвратных потерь оказываются в несколько раз меньше действительной величины, потому что учет безвозвратных потерь в Красной Армии был поставлен очень плохо. Командиры всех уровней стремились их приуменьшить. И это отразилось в документах военного времени.

В приказе заместителя наркома обороны от 12 апреля 1942 года говорилось: «Учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно… Штабы соединений не высылают своевременно в центр именных списков погибших. В результате несвоевременного и неполного представления войсковыми частями списков о потерях (так в документе. – Б. С.) получилось большое несоответствие между данными численного и персонального учета потерь. На персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного числа убитых. Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истины». И в дальнейшем положение с учетом личного состава и потерь не претерпело существенных изменений. В приказ наркома обороны от 7 марта 1945 года «О неудовлетворительной работе по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава и мерах по ее улучшению» за два месяца до конца войны с Германией констатировалось: «Проверкой работы Управления по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава вскрыты серьезные недостатки в работе над письмами, поступающими в Управление от трудящихся – родственников военнослужащих… За 1944 год 40 % полученных писем были возвращены обратно отправителям с запросом дополнительных справок… Вместо внимательного разбора поступающих писем о розыске военнослужащих в Управлении установлена неправильная практика отнесения их к числу без вести пропавших только потому, что они потеряли связь со своими семьями. Контроль за прохождением писем по розыску военнослужащих не организован. В течение 1944 года Управлением получены ответы от воинских частей только на 26 % своих запросов». В приказе также отмечалось, что «что командиры войсковых соединений и частей, а также военные комиссариаты на запросы Управления не отвечают месяцами, дают неудовлетворительные ответы; военные советы фронтов, армий и военных округов не уделяют должного внимания этому важному вопросу и не контролируют постановку дела по розыску военнослужащих в войсковых соединениях, частях и учреждениях[27].

Поскольку официальные цифры советских военных потерь далеки от реальности, необходимо было найти альтернативные способы подсчета безвозвратных потерь Красной Армии.

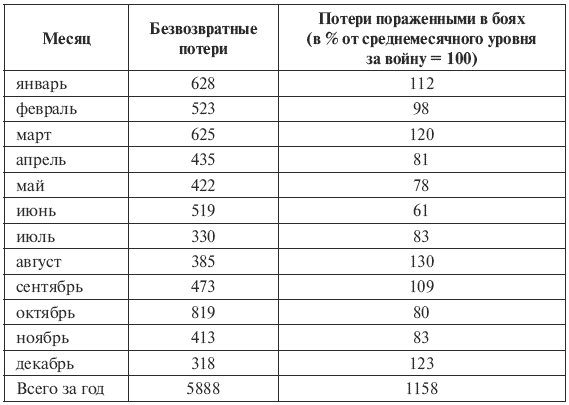

Для альтернативной оценки мы использовали более высокие цифры безвозвратных потерь Красной Армии, чем названы в сборнике «Гриф секретности снят». Так, авторы этого сборника определяют потери Советских Вооруженных Сил в 1942 году убитыми и пропавшими без вести в 2 888 837[28]. Между тем значительно более высокая величина безвозвратных потерь Красной Армии за 1942 год приводится Д.А. Волкогоновым – 5 888 236 человек, по его утверждению, – «результат долгих подсчетов по документам» [29]. Эта цифра в 2,04 раза превосходит цифру, данную в книге «Гриф секретности снят», причем, судя по всему, в нее не включены небоевые потери, но включены и умершие от ран. При аналогичном помесячном учете безвозвратных потерь вермахта умершие от ран включены.

Скорее всего, подсчет безвозвратных потерь за 1942 год был сделан в начале 1943 года. Д.А. Волкогонов приводит разбивку потерь по месяцам. Для сравнения у нас имеется помесячная динамика потерь Красной Армии пораженными в боях за период с июля 1941 года по апрель 1945 года включительно. Соответствующий график воспроизведен в книге бывшего начальника Главного военно-санитарного управления Красной Армии Е.И. Смирнова «Война и военная медицина» [30]. Помесячные данные за 1942 год о потерях Советских Вооруженных Сил приведены в таблице.

Потери Красной Армии в 1942 году

Источники: Смирнов Е.И. Война и военная медицина. 2-е изд. М.: Медицина, 1979. С. 188; Волкогонов Д.А. Мы победили вопреки бесчеловечной системе // Известия, 1993, 8 мая. С. 5.

Здесь следует отметить, что в показатель «пораженные в боях» входят раненые, контуженные, обожженные и обмороженные. А в показатель «раненые», чаще всего используемый в статистике, обычно включаются только раненые и контуженные. Доля раненых и контуженных среди пораженных в боях для Красной Армии в годы Великой Отечественной войны составляет 96,9 %[31]. Поэтому без большой погрешности можно относить показатели для раненых ко всем пораженным в боях и наоборот.

Сравнение данных таблицы позволяет сделать вывод, что данные Д.А. Волкогонова существенно занижают истинный размер безвозвратных потерь. Так, в мае 1942 года безвозвратные потери советских войск будто бы составили лишь 422 тыс. и даже уменьшились по сравнению с апрельскими на 13 тыс. человек. Между тем именно в мае германские войска пленили около 150 тыс. красноармейцев на Керченском полуострове[32] и около 240 тыс. – в районе Харькова[33]. В апреле же советские потери пленными были незначительными (наибольшее их число – порядка 5 тыс. человек было взято при ликвидации группы генерала М.Г. Ефремова в районе Вязьмы). Получается, что в мае потери убитыми и умершими от ран, болезней и несчастных случаев не превышали 32 тыс. человек, а в апреле достигали почти 430 тыс., и это при том, что показатель числа пораженных в боях с апреля по май упал всего на 3 пункта, или менее чем на 4 %. Ясно, что все дело в колоссальном недоучете безвозвратных потерь в период общего отступления советских войск с мая по сентябрь включительно. Ведь именно тогда было захвачено немцами подавляющее большинство из 1653 тыс. советских пленных 1942 года[34]. По Д. А. Волкогонову, за это время безвозвратные потери достигли 2129 тыс. против 2211 тыс. за четыре предшествовавших месяца, когда потери пленными были незначительны. Неслучайно в октябре безвозвратные потери Красной Армии вдруг увеличились на 346 тыс. по сравнению с сентябрем при резком падении показателя пораженных в боях на целых 29 пунктов и отсутствии в это время сколько-нибудь крупных окружений советских войск. Вероятно, в октябрьские потери были частично включены недоучтенные потери предшествовавших месяцев.

Наиболее надежными нам представляются данные о безвозвратных потерях за ноябрь, когда Красная Армия почти не понесла потерь пленными, а линия фронта была стабильна вплоть до 19-го числа, когда советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Поэтому можно считать, что потери убитыми учтены в этом месяце полнее, чем в предшествовавшие и последующие, когда быстрое перемещение фронта и штабов затрудняло учет, и что безвозвратные потери в ноябре приходятся почти исключительно на убитых, поскольку советские войска почти не несли потерь пленными. Тогда на 413 тыс. убитых и умерших будет приходиться показатель в 83 % пораженных в боях, т. е. на 1 % среднемесячного числа пораженных в боях приходится приблизительно 5,0 тыс. убитых и умерших от ран. Если же принять за базовые показатели января, февраля, марта или апреля, то там соотношение, после исключения примерного числа пленных, будет еще большим – от 5,1 до 5,5 тыс. погибших на 1 % от среднемесячного числа пораженных в боях. Декабрьские же показатели явно страдают большим недоучетом безвозвратных потерь из-за быстрого перемещения линии фронта.

Установленное для ноября 1942 года соотношение между числом пораженных в боях и количеством убитых представляется нам близким к среднему за войну в целом. Тогда безвозвратные потери Красной Армии (без пленных, умерших от ран и небоевых потерь) в войне с Германией можно оценить, умножив 5 тыс. человек на 4656 (4600 – сумма (в процентах) потерь пораженными в боях за период с июля 1941 года по апрель 1945 года, 17 – потери пораженными в боях за июнь 1941 года, 39 – потери пораженными в боях за май 1945 года, принятые нами за одну треть потерь соответственно июля 1941 года и апреля 1945 года). В результате мы приходим к цифре в 23,28 млн. погибших. Из этого числа следует вычесть 939 700 военнослужащих, числившихся пропавшими без вести, но после освобождения соответствующих территорий вновь призванных в армию. Большинство из них не было в плену, часть бежала из плена[35]. Таким образом, общее число погибших сократится до 22,34 млн человек. По последней оценке авторов книги «Гриф секретности снят», небоевые потери Красной Армии составили 555,5 тыс. человек, в том числе не менее 157 тыс. человек были расстреляны по приговорам трибуналов[36]. Тогда общие безвозвратные потери советских вооруженных сил (без умерших в плену) можно оценить в 22,9 млн человек.

Для получения итоговой цифры военных потерь необходимо также оценить количество советских военнопленных, умерших в плену. По итоговым немецким документам, на Восточном фронте было взято 5754 тыс. военнопленных, в том числе в 1941 году – 3 млн 355 тыс., в 1942 году – 1653 тыс., в 1943 году – 565 тыс., в 1944 году – 147 тыс., в 1945 году – 34 тыс. При этом авторы документа, представленного западным союзникам в мае 1945 года, оговаривались, что за 1944–1945 годы учет пленных неполный. При этом число умерших в плену оценивалось в 3,3 млн человек[37]. Однако, по более ранним данным ОКВ, в период с 22 июня по 1 декабря 1941 года на Восточном фронте был захвачен 3 806 861 военнопленный, а по заявлению, сделанному правительственным чиновником Мансфельдом 19 февраля 1942 года в Экономической палате рейха, советских военнопленных насчитывалось 3,9 млн. человек (почти все они были захвачены в 1941 году) [38]. В число 3,8 млн пленных 1941 года наверняка вошли примерно 200 тыс. пленных с оккупированных территорий, отпущенных из лагерей еще в 1941 году[39]. С учетом примерно 450 тыс. пленных, недоучтенных в 1941 году, а также пленных, взятых союзниками Германии (Финляндия захватила 64 188 пленных, из которых умерли 19 276 – 30 %, Румыния – около 160 тыс. пленных, из которых умерло 5,2 тыс.) [40], общее число советских военнопленных я оцениваю в 6,3 млн человек. Из этого числа на союзников Германии приходится около 220 тыс. человек. На Родину из германского (а также финского и румынского) плена вернулись 1 млн 836 тыс. человек, еще примерно 250 тыс., по оценке МИД СССР, сделанной в 1956 году, после войны остались на Западе[41]. Общее число погибших в плену, добавляя сюда 19,7 тыс. красноармейцев, погибших в финском плену, и 5,2 тыс., погибших в румынском плену, я оцениваю примерно в 4 млн человек. Это составляет 63,5 % от общего числа пленных.

Столь высокая смертность советских военнопленных вызывалась как неприменением к ним условий Женевской конвенции, сознательным уничтожением нацистами евреев и политработников, так и объективными причинами, прежде всего острой нехваткой продовольствия. Численность советских пленных 1941 года на полмиллиона превышала численность германской сухопутной армии на Востоке, которая насчитывала 3,3 млн человек и сама ощущала дефицит продовольствия. Так что немцы при всем желании не могли прокормить такое количество пленных, что обрекло большинство из них на смерть зимой 1941/42 года. Быстро вывезти их в глубокий тыл в Польшу также не представлялось возможным из-за нехватки вагонов и низкой пропускной способности железных дорог.

С учетом умерших пленных общие потери советских вооруженных сил можно оценить в 26,9 млн человек. Следует учитывать, что разницу между 4 млн и 3,3 млн погибших пленных, учтенных немцами, составляет около 700 тыс. человек. Сюда входят как пленные, умершие после взятия в плен без регистрации немецкими органами, так и пленные, бежавшие из лагерей и умершие потом либо в партизанских отрядах, либо просто в деревнях, где они скрывались от немцев. В число 700 тыс. умерших входят также те военнопленные, которые служили в вермахте, СС и вспомогательных полицейских формированиях и погибли в боях с Красной Армией или с партизанами.

Для определения истинной величины безвозвратных потерь Красной Армии может быть предложен еще один способ. С учетом того, что в более мелких сражениях недоучет потерь мог быть меньшим, предположим, что общий недоучет безвозвратных потерь в сборнике «Гриф секретности снят» был как минимум трехкратный. Его авторы, как признает начальник Историко-мемориального центра генерал А.В. Кирилин, работали с базой персональных данных по донесениям фронтов о безвозвратных потерях[42]. А на персональном учете, как признавало руководство наркомата обороны в апреле 1942 года, состояло не более одной трети безвозвратных потерь. В «Грифе секретности снят» общий объем безвозвратных потерь, с включением сюда вернувшихся домой пленных и пропавших без вести, определен в 11 444 тыс. человек. Из них надо исключить 1658 тыс. умерших от ран, болезней и несчастных случаев и расстрелянных трибуналами и покончивших с собой (эти потери не входят в число убитых и пропавших без вести) [43]. Если полученное число умножить на 3 и вычесть 2776 тыс. вернувшихся пленных и пропавших без вести и опять прибавить 1658 тыс. погибших, то получится, что всего погибло около 28 240 тыс. военнослужащих Красной Армии. Отсюда надо вычесть примерно 250 тыс. советских военнопленных, оказавшихся в эмиграции. Общее число погибших уменьшится до 27 990 тыс., что всего на 1090 тыс. больше цифры в 26,9 млн погибших советских военнослужащих, полученной с использованием данных о помесячной динамике пораженных в боях[44].

Есть еще один вариант подсчета советских военных потерь – по соотношению потерь офицеров Красной Армии и вермахта. Офицеров ведь считали точнее, и в СССР учет их безвозвратных потерь после войны занял много лет и был в основном завершен только в 1963 году. С июня 1941 по ноябрь 1944 года безвозвратные потери офицеров германской сухопутной армии на Востоке составили 65,2 тыс. погибшими и пропавшими без вести. С июня 1941 года по ноябрь 1944 года германские сухопутные силы потеряли на Востоке 2417 тыс. погибших и пропавших без вести, в том числе 65,2 тыс. офицеров, что дает соотношение солдат к офицерам в безвозвратных потерях 36,07:1[45]. Столь высокая величина этого показателя говорит о высокой точности учета, так как офицеров считали точнее, чем рядовых, тем более что он близок к соотношению солдат и офицеров в личном составе действующей сухопутной армии. Там офицеров было 81 314 из 2 741 064, что дает соотношение 32,71:1 (уменьшение показателя происходит, очевидно, за счет большей доли офицеров в высших штабах) [46].

Красная Армия за тот же период (без ВМФ и ВВС и с исключением политического, административного и юридического состава сухопутных сил, представленного в Германии не офицерами, а чиновниками) потеряла около 784 тыс. офицеров только погибшими и не вернувшимися из плена. Это дает соотношение около 12:1[47]. В немецкой армии на Востоке доля безвозвратных потерь офицеров до конца 1944 года составила около 2,7 %[48]. Определить долю офицеров в боевых безвозвратных потерях Красной Армии достаточно сложно. Она значительно колеблется по различным боям и зависит от того, какое соединение, стрелковое или танковое, участвовало в боях. Так, за период 17–19 декабря 1941 года в 323-й стрелковой дивизии потери начальствующего состава среди убитых и пропавших без вести составили 3,36 %[49]. Для 5-й гвардейской армии в период с 9 по 17 июля 1943 года соотношение потерь рядовых и офицеров составило 15,88:1, а с исключением политического и других «чиновничьих» составов – 18,38:1[50]. Для 5-й гвардейской танковой армии соответствующие соотношения в период с 12 по18 июля 1943 года составят 9,64:1 и 11,22:1[51]. Для 48-го стрелкового корпуса 69-й армии в период с 1 по 16 июля 1943 года данные соотношения достигают 17,17:1 и 19,88:1[52]. Надо учитывать, что основные потери в живой силе в войну несли именно общевойсковые, а не танковые армии (в последних доля офицеров была значительно выше). Поэтому общее соотношение безвозвратных потерь офицеров и рядовых красноармейцев в целом будет гораздо ближе к тому, что было установлено для общевойсковых, а не для танковых соединений. При этом надо учесть, что использованные советские донесения содержат значительный недоучет безвозвратных потерь, причем в большей степени за счет рядовых, а не офицеров. Этот недоучет был очень значительным. Так, по донесениям 183-я стрелковая дивизия 48-го стрелкового корпуса потеряла в указанный период 398 убитых и 908 раненых (пропавшие без вести не были учтены), причем для убитых соотношение солдат и офицеров было 25,5:1. Однако численность личного состава дивизии, даже без учета возможного пополнения, сократилась с начала боев и до 15 июля с 7981 человек до 2652, т. е. реальные потери составили не 1300, а 5329 солдат и офицеров[53]. Очевидно, разница в 4029 человек образовалась главным образом за счет неучтенных пропавших без вести, среди которых наверняка солдаты резко преобладали над офицерами. Для сравнения можно взять другие дивизии 48-го корпуса, по которым есть данные и по пропавшим без вести. У 93-й гвардейской стрелковой дивизии соотношение солдат и офицеров среди убитых было 18,08:1, а среди пропавших без вести – 12,74:1, у 81-й гвардейской соответственно – 12,96:1 и 16,81:1, у 89-й гвардейской – 7,15:1 и 32,37:1, у 375-й стрелковой – 67,33:1 и 31:1. В последнем случае столь большие цифры, очевидно, получились из-за малой величины безвозвратных потерь – 3 офицера и 233 рядовых, что повышает риск статистической погрешности. Замечу также, что в 375-й дивизии был огромный недоучет потерь. Ее численность сократилась за время боев с 8647 до 3526 человек, что дает реальные потери не в 236, а в 5121 человека. В тех случаях, когда среди пропавших без вести доля офицеров оказывается большей, чем среди убитых, это должно указывать на то, что здесь был огромный недоучет пропавших без вести солдат, так как судьбу офицеров обычно определяют точнее. Поэтому в случае с дивизиями, где доля офицеров среди пропавших без вести была больше, чем среди убитых, мы примем для пропавших без вести то же соотношение, какое было установлено для убитых, и исключим из подсчета 375-ю дивизию. В этом случае подсчеты для 48-го корпуса без одной дивизии дадут соотношение солдат и офицеров в безвозвратных потерях, равное 21,02:1. С исключением же политсостава, юридического и административного, соотношение станет равно 24,16:1. Интересно, что это практически равно соотношению, которое получается для немецкого объединения – III моторизованного (танкового) корпуса генерала Эберхарда Макензена, но за более длительный период времени. Этот корпус действовал на Восточном фронте в период с 22 июня 1941 года по 13 ноября 1942 года и за это время потерял погибшими и пропавшими без вести 14 404 человека, в том числе 564 офицера, что дает соотношение 24,54 солдат и унтер-офицеров на одного офицера[54]. Отмечу, что в немецком моторизованном корпусе доля танковых частей и подразделений была значительно ниже, чем в советской танковой армии, поэтому в соотношении в потерях солдат и офицеров он был ближе к армейским корпусам, чем советские танковые армии к общевойсковым армиям. Кстати сказать, число погибших солдат на одного погибшего офицера в немецком корпусе оказывается ниже, чем по Восточной армии в целом. Разница, вероятно, возникла за счет того, что в корпусе была выше доля танковых частей, где доля офицеров была выше, чем в пехоте. Кроме того, в корпусных донесениях не учитывались раненые и больные, умершие в госпиталях, среди которых доля офицеров была ниже, чем среди убитых и пропавших без вести.

Если принять итоговое соотношение между солдатами и офицерами в безвозвратных потерях, установленное мной для 48-го стрелкового корпуса в период Курской битвы, близким к среднему соотношению между солдатами и офицерами в безвозвратных потерях сухопутных сил Красной Армии за всю войну, и распространить его на потери офицеров до конца ноября 1944 года, т. е. на 784 тыс. погибших и не вернувшихся из плена офицеров, то общие потери сухопутных сил Красной Армии погибшими в период с июня 41-го по ноябрь 44-го можно оценить в 18 941 тыс. человек. Если добавить сюда потери сухопутных войск за последние полгода войны – не менее 2 млн человек и потери флота и авиации за всю войну – не менее 200 тыс. человек, то получим около 21 млн погибших, что укладывается в пределы точности наших оценок, проведенных иным методом. С учетом же того, что в своей оценке мы имели дело с заведомо заниженными донесениями о потерях, причем заниженными в основном за счет солдат, то истинная величина потерь, по всей вероятности, должна быть больше, чем получилось по оценке, осуществленной по методу сопоставления офицерских потерь.

Вот еще один пример, связанный с потерями офицерского состава. Если верна цифра безвозвратных потерь «Грифа секретности снят», то в безвозвратных потерях советских сухопутных войск, составивших около 8459 тыс. человек, включая 973,3 тыс. офицеров (с учетом того, что потери флота составили около 155 тыс. погибших и пропавших без вести, а потери ВВС – около 54 тыс.) [55], на одного погибшего офицера (включая сюда политработников и лиц административно-технического состава) должно приходиться 8,7 погибших рядовых. Однако в действительности этот показатель был значительно больше. Так, 193-й гвардейский полк 66-й гвардейской дивизии с 10 июля по 9 октября 1943 года, без учета возможного пополнения, потерял убитыми и ранеными 56 офицеров и 1554 сержантов и рядовых[56], что дает соотношение между солдатами и офицерами 27,8:1. Между тем 10 июля, к моменту вступления полка в бой, на 197 офицеров приходилось 2022 сержанта и солдата, что дает соотношение 10,3:1. С учетом того, что к началу боев офицеров в полку было больше, чем требовалось по штату, в возможном пополнении доля офицеров наверняка была ниже, чем их доля в потерях, так что реальное соотношение солдат и офицеров в потерях могло быть больше, чем 28:1.

Подсчет реальной величины безвозвратных потерь Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне на основе Обобщенного компьютерного банка данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал), созданного Министерством обороны России согласно указу президента от 22 января 2006 года «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества» [57], не представляется возможным, так как пока невозможно установить, с одной стороны, число двойников, содержащихся в базе, а главное – практически невозможно определить процент погибших, не попавших в базу данных. Отметим, что, по подсчетам бывшего помощника начальника ЦАМО С.А. Ильенкова, основанным на исключении из картотеки дублеров, безвозвратные потери Красной Армии составляют не менее 13 850 тыс. человек[58].

Следует отметить, что не представляется возможным оценить общий объем безвозвратных потерь Красной Армии и по числу захороненных, так как подавляющее большинство захоронений совершалось в братских могилах, а в ряде случаев нельзя с уверенностью сказать, имеем ли мы дело с захоронениями военнопленных или «остарбайтеров». При этом многие захоронения вообще не обозначались как захоронения, многие бойцы вообще оставались незахороненными, а точное число лиц, захороненных в братской могиле, часто не было известно. Так, в приказе войскам 3-го Украинского фронта о недостатках в погребении военнослужащих от 5 февраля 1945 года особо отмечалось: «Трупы военнослужащих хоронятся несвоевременно, специальные могилы не отрываются, а используются для могил: окопы, траншеи, щели и бомбовые воронки. Могилы не засыпаются и не обкладываются дерном. Отсутствуют могильные столбики с указанием фамилии погибших, нет схем географического расположения братских и индивидуальных могил» [59].