Полная версия

El Español de América

A partir de la segunda mitad del siglo XX, P. Boyd-Bowman da a conocer sus estudios de carácter biogràfico, en donde muestra un alto procentaje de andaluces en la conquista americana: de 54.881 pasajeros a Indias entre 1493 y 1600, 20.229, o sea, 37% del total, procedían de Andalucía (Quesada Pacheco 1988a: 135). Boyd-Bowman no solo determina el alto porcentaje de andaluces, sino también hace resaltar el papel preponderante de la ciudad de Sevilla durante esos siglos, lo cual lo lleva a sugerir la teoría según la cual Sevilla dominó, comercial y lingüísticamente, el imperio marítimo trasatlántico español (Boyd-Bowman 1976: 585-586). Años más tarde, el mencionado lingüista (1975) descubre indicios de seseo y otras particularidades andaluzas en cartas escritas por pobladores americanos durante el siglo XVI.

Por su parte, Diego Catalán (1956 y 1958) introduce el concepto de español atlántico; rebate los desarrollos paralelos y demuestra que el seseo y el ceceo parten del cezeo (confusión de sonoras y sordas) y después vino el yeísmo. Los rasgos andaluces fueron llevados gradualmente, en ondas, de manera que se puede hablar de un puente de madera entre Sevilla y América.

El citado filólogo español Ramón Menéndez Pidal (1962) desarrolla las teorías planteadas por Boyd-Bowman y Catalán, al afirmar que el influjo andaluz continuó sintiéndose durante toda la Colonia, particularmente en las costas, mientras que las regiones interiores mantuvieron un andalucismo más tenue. Según Menéndez Pidal (1962: 164-165):

Al comienzo toda América hubo de recibir en la primera mitad del siglo XVI una lengua común de tipo castellano, con clara articulación de las finales, con ll, y, por supuesto, con la -d- intervocálica mantenida. No obstante, ya debía de prevalecer, como muy difundido, el ceceo entonces tan de moda, que muy pronto llegó a ser general a todas las regiones americanas [...] Este tipo de lengua, castellana con un sello andaluz poco profundo [...] se conserva sólo en las tierras de menos comercio y de escaso desarrollo social en los siglos XVI y XVII [...]

Un tipo opuesto debió de producirse desde muy temprano. Se caracteriza por un andalucismo más recargado y dialectal, en que la s de final de palabra o de sílaba se aspira, la -r y la -l implosivas se relajan tendiendo a confundirse, en que la aspiración de la j tiende a hacerse más débil, casi imperceptible, y la -d- intervocálica a debilitarse tanto que se pierde abundantemente. Este tipo más andaluzado obedece a un influjo más persistente de Sevilla, ejercido sobre las comarcas de vida principalmente mercantil.

Rafael Lapesa sustenta la opinión según la cual, si se quiere demostrar el andalucismo en América, habrá que determinar las fechas de los fenómenos en cuestión, el índice de pobladores peninsulares y diversos factores socioculturales para determinar si hay o no andalucismo. De esta manera, Lapesa se dio a la tarea investigativa en manuscritos medievales y llegó a demostrar que los fenómenos andaluces se daban antes del siglo XVI (Lapesa 1980: 370-390). Si bien Lapesa es andalucista, considera que el andalucismo es uno de los diversos elementos que entran en la formación del español americano.

La discusión sobre el andalucismo del español americano ha continuado hasta nuestros días, siendo aceptada por unos (los andalucistas) y rebatida por otros (los antiandalucistas), sin que se hayan puesto totalmente de acuerdo en determinar si los rasgos fonéticos que unen a Andalucía con América son simples desarrollos paralelos o bien influjo de Andalucía sobre América (cfr. Moreno de Alba 1993: 44). Sin embargo, para J. Frago no hay duda de la importancia andaluza en la conformación de América, tal como él mismo la describe: «Ningún grupo regional español con más asiduidad ni en mayor número que el andaluz hizo la carrera de Indias». (Frago 1994: 189).

Teoría de la koineización y la estandarización

Es una teoría que ha sido aplicada recientemente al español de América, la cual fue sugerida por Guillermo Guitarte (1983) y desarrollada por Beatriz Fontanella de Weinberg (1987/1992) y Germán De Granda (1994). La palabra koiné -que proviene del griego y significa ‘común’- se refiere al surgimiento de una variedad dialectal sobre la base de diversas variedades. Así, en el surgimiento de esta nueva variedad hay una confluencia de varios rasgos dialectales, y se crea una forma de hablar producto de la comunión de inmigrantes de diversas regiones, la cual reemplaza sus dialectos anteriores. En esta confluencia hay participación de todos los inmigrantes, y la nueva variedad se convierte en lengua materna de la siguiente generación, proceso conocido con el nombre de nativización. Según Fontanella de Weinberg (1992: 47-48),

En el caso del español de América, el uso como variedad materna se dio muy rápido, dado que en la mayor parte de los casos fue empleado prácticamente por la primera generación de criollos...

lo cual es lo normal en el caso de las koinés que se han conformado a través de inmigraciones, apunta la autora mencionada (ubi supra).

En la koineización hay cuatro fenómenos implicados (Fontanella de Weinberg 1992: 45-46; De Granda 1994: 29):

1. Simplificación: se elimina una serie de rasgos traídos de las diversas hablas; en el caso del castellano, por ejemplo, la oposición /s/ - /0/ y /¥/ - /y/, la diptongación frente al hiato, la velarización de /n/, la oposición vosotros - ustedes, y otros.

2. Nivelación dialectal: se generalizan los rasgos dialectales a todos los hablantes, proceso que pudo comprender, según Guitarte (1983: 169), todo el llamado «período antillano», y que él da en llamar «período de orígenes», el cual va de 1493 hasta 1519. Pero, según G. De Granda (1994: 72), duró unos 60 años, de acuerdo con investigaciones que se han hecho acerca de procesos similares.

En la nivelación dialectal americana contribuyen:

a) el español insular (1492-1519), por ejemplo, con léxico antillano;

b) los rasgos fonéticos andaluces (aspiración, yeísmo, seseo, confusión de /r - l/, desaparición de /-d/);

c) los rasgos fonéticos de otras partes de España: asibilación de /tr/, diptongación del hiato (páis, bául, máiz, etc.);

d) el léxico de toda España, tanto de Andalucía y Canarias como regionalismos de Castilla, Aragón, Navarra, León y otras regiones.

Se debe destacar que el concepto de nivelación en esta teoría difiere del de la poligenética en cuanto a que esta se refiere a estratos sociales, mientras que la koineización tiene que ver con rasgos lingüísticos.

3. Regionalización y vernacularización: una vez consolidada la confluencia, los rasgos que han sobrevivido se extienden por todas las regiones y se hacen locales, propios de cada comunidad hablante.

4. Estandarización: con el surgimiento de las ciudades, hay un proceso de selección de rasgos y de creación de un habla urbana que se impone a toda la comunidad. Los rasgos descartados pasan a ser del dominio rural, y muchos quedan estigmatizados. En este desarrollo han tenido gran relevancia la oposición /r/ - /l/, la aspiración de /s/, la pérdida de /-d-/ y otros rasgos meridionales.

C. Parodi (1999) hace notar que, en situaciones de contacto dialectal, los hablantes de la primera generación tienden a adaptarse al dialecto mayoritario, tal como lo ha observado la autora en su estudio sobre la adquisición dialectal de inmigrantes no mexicanos en el Sur de California. Así, puntualiza Parodi, «Lo mismo debió haber sucedido con los criollos y los mestizos del siglo XVI, quienes desde la primera generación debieron haber adquirido la koiné americana andaluzada, por haber estado expuestos a ella». (Parodi 19981999: 929). No obstante, Parodi afirma que la generalización de esta koiné en América debió llevar más tiempo del supuesto hasta ahora.

El proceso de estandarización en América se ha dado en diversas etapas; por ejemplo, en México ocurrió en el siglo XVI, en Cuba entre 1763 y 1898, y en Buenos Aires en el siglo XIX (cfr. Fontanella de Weinberg 1992: 49-54; Choy 1999: 51-54).

La teoría de la koineización ha sido criticada por José Luis Rivarola (1996), el cual pone en duda ciertos rasgos tomados como parte del proceso de simplificación, tal como la velarización de /n/ que propone De Granda y la asibilación de /r/ sugerida por Fontanella de Weinberg, en vista de que no tenemos medios para corroborar esos rasgos a la luz de la documentación colonial. Por otra parte, apunta Rivarola (1996: 587), se están generalizando diacrónicamente ciertos rasgos dialectales restringidos hoy en día a determinadas zonas. Asimismo, hay que tener en cuenta que en la Península Ibérica no se estaba dando un proceso de koineización,{13} que el castellano era la lengua de prestigio en el siglo XVI, y que dialectos peninsulares como el leonés y el aragonés estaban sufriendo un fuerte proceso de castellanización en el siglo XVI, aparte de que los hablantes de dichos dialectos estuvieron insignificantemente representados en la colonización de América; por su parte, el andaluz era una extensión del castellano y gozaba de menor prestigio (Rivarola 1996: 588-589).

En su lugar, propone el autor mencionado (op. cit., 593-595), se debería estudiar la evolución del criollo en América como un personaje distinto del español y con actitudes muchas veces negativas hacia el último, ya que esta nueva conformación de la identidad social americana puede tener gran relación con el factor lingüístico. También habrá que tener presentes las situaciones de lenguas en contacto y bilingüismo, no solo de lenguas indígenas, sino también africanas, de cuyos encuentros habrían surgido variedades de tipo pidgin, las cuales muy probablemente habrán dejado huellas que hoy en día caracterizarán el español de América.

Teoría de la semicriollización

Esta teoría, de reciente aparición,{14} propugna el influjo de las lenguas africanas en la conformación de ciertos rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos del español americano, principalmente en la región del Caribe, tanto insular (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana) como continental (costas atlánticas de Panamá -sección oriental-, Colombia y Venezuela). De acuerdo con Perl (1998: 21):

En el español popular caribeño hay algunos fenómenos lingüísticos que, según nuestra opinión, no pueden explicarse, de no tomarse en cuenta las lenguas relevantes del sustrato africano o una variedad pidginizada o criolla del español.

La teoría se fundamenta en dos factores, uno extralingüístico y otro lingüístico. El primero sostiene que, en el Caribe, el elemento étnico indígena fue aniquilado casi en su totalidad a principios de la Colonia. Este hecho es el responsable de la importación de esclavos africanos en gran cantidad en los siglos XVII y XVIII; de modo que, durante el siglo XIX, tal como afirma Perl (1998: 20-21), «hubo una presencia significativa de personas de color, y que en ciertos países éstas predominaban numéricamente sobre el resto de la población». Consecuentemente, según Lorenzino (1998: 30), el elemento cultural africano no se hizo esperar a través de agrupaciones que fomentaban la conservación de tradiciones africanas entre los inmigrantes y sus descendientes, incluyendo sus idiomas vernáculos. El segundo factor atañe a una supuesta simplificación de rasgos lingüísticos en el español caribeño, característica de los procesos de semicriollización.

De acuerdo con Holm (cit. por Lorenzino 1998: 33), en la formación de un semicriollo entra en juego la reestructuración parcial del superestrato (en nuestro caso, el castellano) debido al influjo de una lengua criolla sobre este; no obstante, a falta de cambios radicales en las variedades lingüísticas del superestrato, el proceso de criollización no se lleva a cabo en su totalidad, y el producto lingüístico no da una lengua criolla, sino que mantiene mucha similitud con el superestrato; de ahí la denominación de semicriollo. Por otra parte, y a diferencia de la descriollización, donde el superestrato influye sobre el criollo, en la semicriollización el superestrato es modificado por el criollo.

Los rasgos lingüísticos que entran en el examen de la teoría de la semicriollización son, siguiendo a Álvarez & Obediente (1998: 46-53), en el plano de la fonética,

a) el seseo,

b) el yeísmo,

c) la aspiración o pérdida de /s/ implosiva,

d) la frecuente pérdida de /d/ intervocálica,

e) la elisión de /s/ y /r/,

f) la neutralización de líquidas,

g) la reducción fonética de los verbos ser (eh, e) y estar (ta, tamo, taba, etc.), y

h) la reducción silábica de la estructura CVC a CV.

En el plano de la sintaxis están

a) la elisión de ser y estar en otros contextos que no son oraciones interrogativas ni exclamativas,

b) el uso categórico de los pronombres personales (yo como, tú comes, etc.),

c) la no transposición del sujeto pronominal en oraciones interrogativas (¿qué tú quieres?), y

d) la ausencia de la preposición a cuando marca complemento directo referente a persona o complemento indirecto.

En el plano de la pragmática se señalan

a) la doble negación (yo no lo quiero hacer no),

b) el uso de partículas léxicas que parecen ser enfatizadoras del elemento que acompañan (dame un lápiz ahí), y

c) el empleo de ser como focalizador (yo vivo es en San José).

Tres grandes problemas atentan contra la teoría de la semicriollización. En primer lugar, casi todos los rasgos lingüísticos caribeños que supuestamente son parte del producto semicriollo se encuentran, en mayor o menor medida, en otras zonas del dominio hispanohablante, incluidas las Islas Canarias, Andalucía y Extremadura, tal como lo hace ver el mismo Lorenzino (1998: 35). En segundo lugar, muchos de esos rasgos se deben a procesos de simplificación o elisión que no necesariamente tienen que ver con rasgos criollos. Tal como lo expresan Álvarez & Obediente (1998: 60), se trata de procesos de «causación múltiple» o «convergencia», es decir, de préstamos que han entrado en la lengua por varios caminos. En tercer lugar, no se ha probado la existencia de un sustrato criollo en el Caribe.{15} Por consiguiente, y en opinión de Álvarez & Obediente (1998: 61),

dado que no hay evidencias contundentes documentadas para el Caribe de la existencia de una lengua criolla en el sustrato, y que todavía no hay estudios sociolingüísticos sistemáticos sobre estos rasgos sintácticos, los indicios de los que se dispone sólo permiten referirse a tendencias en el sentido sapireano, es decir como normas que dirigen tácitamente el uso de la lengua.

Además, según aducen Álvarez & Obediente (ubi supra), al igual que en procesos de descriollización, en vez de desaparecer los rasgos susodichos, en el Caribe han perdido su carácter sociolectal para adquirir un carácter estilístico, y su uso no está delimitado a las clases populares, sino que también se da en las clases altas y a veces hasta en situaciones formales.

A pesar de lo anterior, tal como lo hace ver Lorenzino (1998: 38), el valor de la teoría de la semicriollización radica en que, sea que se demuestren rasgos criollos o no, al menos contribuirá a darle mayor importancia al elemento africano en la conformación de las variedades dialectales del español caribeño.

III

El acento y la entonación

Algunos de los puntos más notorios para cualquier hispanohablante cuando se trata de distinguir a otros hispanohablantes son los rasgos suprasegmentales. Es muy común oír a la gente decir: «Usted tiene un acento diferente». «Esa persona tiene un dejo». «Aquellos cantan al hablar; todo lo dicen cantado». Cárdenas (1967: 66) comenta que los hablantes de Jalisco dicen que los de otros estados mexicanos tienen «cierto tiple, cierta tonadilla,» y que los habitantes de zonas rurales y retiradas «presentan cierta ondulación en el cuerpo de los grupos que da la impresión de un canturreo». Por su parte, Montes (1996: 137), al referirse a los rasgos fonéticos caracterizadores del habla costeña de Colombia, dice: «Esto en cuanto a la fonética, unido naturalmente al muy peculiar tonillo costeño». Tal como afirma J. M. Sosa (2000: 493), comentarios como los anteriores nos permiten concluir que, en primer lugar, hay diferencias dialectales en la entonación; segundo, que los hablantes son conscientes de dichas diferencias, y tercero, que estos rasgos suprasegmentales permiten al hablante reconocer el tipo de dialecto de su interlocutor.

No obstante, a pesar de ser de uno de los niveles de habla más caracterizadores del español, los suprasegmentales están muy poco estudiados, de suerte que no es posible determinar zonas dialectales en Hispanoamérica a través del acento, la melodía en el habla o la entonación. R. García (1998) acusa en los trabajos sobre la entonación del español una falta consistente de desarrollo teórico y metodológico, en vista de que solamente se han hecho estudios fragmentarios, tomando a veces como base investigativa simples oraciones, y no todo el conjunto del habla; razón por la cual es difícil comparar o generalizar los resultados a que llegan los investigadores (García 1998: 429).

De esta manera, nada categórico se podrá decir del español de América mientras no salgan a la luz estudios monográficos sobre el tema (cfr. Revert 2001). A lo único que se podrá llegar, por ahora, es a aseveraciones aisladas dentro del conjunto de sus realizaciones suprasegmentales.

El acento

Al igual que en el español estándar, el acento en Hispanoamérica es de intensidad. Además, es uno de los elementos claves en el fenómeno del debilitamiento vocálico, por ver en el próximo capítulo, tanto en lo referente a la variación de timbre de las vocales átonas, como en lo pertinente a su proceso de desaparición. Dicho fenómeno está en estrecha relación con la oposición existente entre el acento tónico y las vocales átonas, al haber un relajamiento de las últimas por la fuerza desplegada por el primero (cfr. Lope Blanch 1983: 63; Sosa 1999: 232). Pero el acento también es el responsable del debilitamiento y la desaparición de consonantes como /n/ y /s/, según se infiere de estudios recientes sobre el español de Cartagena de Indias (Becerra 1991: 945).

En cuanto a los hiatos /aí, aú/, en el español de todo el continente están en retroceso los desplazamientos acentuales hacia el primer segmento vocálico: [ mais] maíz, [ rais] raíz, [ baul] baúl; en la actualidad solo se oyen en las zonas rurales (Montes 1992: 529).

Como fenómeno contrario, ocurre la hiatización de diptongos, aunque con mayor frecuencia en las zonas rurales y en los estratos de baja escolaridad: [fia1 uta] flauta, [ka1 usa] causa.

Navarro Tomás (1974: 53) registra en Puerto Rico hiatizaciones en los diptongos /ie, ue, ua, ui/: [pieSra] piedra, [ puerta] puerta, [kuatro] cuatro, [kuiSa] cuida (léase piedra, púerta, cúatro, cúida).

En general, en las zonas rurales de América se dan casos de alternancia vocálica en los hiatos /aí, eí/, al igual que en los diptongos /ai, ei/ tanto en los etimológicos como en los provenientes de la deshiatización: [peis] país, [a1 saite] aceite, [bainte] veinte.

Un rasgo peculiar del español estadounidense es la dislocación del acento en el grupo vocálico /ia/, característica del imperfecto del indicativo en los verbos de la segunda y tercera conjugación, lo cual trae como consecuencia una dipongación: venía ^ [be1 nja], tenían ^ [te1 njan], veía ^ [be'ja] (Lope Blanch 1990b: 155, 169, 176); esta tendencia también se observa en palabras con dicho grupo consonántico: día ^ [dja], tía ^ [tja] y, menos frecuentemente, en verbos con otros hiatos: creo ^ [kre' o], sean ^ [sjan] (Lope Blanch 1990b: 176, 179, 223, 301).

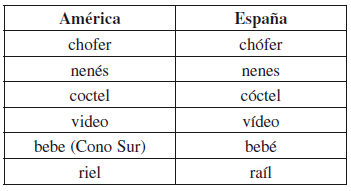

También se dan diferencias acentuales entre América y España, como se puede comprobar en el siguiente listado:

La esdrujulización

En Venezuela y Córdoba (Argentina) se ha registrado el fenómeno llamado esdrujulización, el cual consiste en acentuar la primera sílaba de una palabra: [ institusjon] institución, [ demokxasja] democracia. Es decir, hay prominencia tonal en la sílaba antepretónica (Zamora & Guitart 1988: 144). De acuerdo con Álvarez et al. (1992: 44-45), este rasgo, que se está extendiendo rápidamente en Venezuela, está relacionado con los programas radiales, en los cuales los locutores, debido a razones emotivas, trasladan el acento hacia la izquierda de la palabra.

Fuera de los dos sitios americanos mencionados, el fenómeno parece todavía no haber sido analizado en el habla de otros países hispanoamericanos.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.