Полная версия

Египетский дом

– Евреи, не жалейте заварки, – крикнула из комнаты в открытую дверь изрядно поддатая Таня.

И снова Женечка сглотнула обиду и высыпала в чайник весь пакетик грузинского чая.

В комнате Леля с интересом листала «Защиту Лужина», извлеченную из пакета с матрешкой.

– Это у тебя откуда?

– Девочки из техникума дали почитать, – соврала Женя, проклиная себя за неосторожность.

– Дашь почитать?

– Не–а, мне возвращать надо сразу после праздника. Да это про шахматы, тебе будет неинтересно.

– А ты че, в шахматы играешь? – очнулась Таня.

– Ага. Учусь.

– Господи, ей трахаться надо, а она в шахматы играет. Смотри, прыщами покроешься, Славик любить не будет.

– Надоела ты мне, – вдруг громко и внятно вырвалось у Жени.

В ее голосе и интонации Татьяне послышалось что–то настолько враждебное и угрожающее, что она заставила себя подняться с продавленного дивана, сильно качнулась в сторону приставного столика, но справилась с равновесием и, сделав несколько неуверенных шагов, открыла дверь в коридор.

– Ну че вы, девки, цапаетесь? – попыталась спустить на тормозах назревающую ссору Леля. – Тань, там темнотища, дай я свет зажгу, а то расшибешься спьяну.

Но Рогина уже пронеслась по коридору, распинав попавшуюся под ноги соседскую обувь.

На следующий день голова Таньки раскалывалась от перебора бухла накануне. Тошнота накатывала от малейшего шороха. За столом напротив, уткнувшись в наряды, сидела Женька, стараясь не смотреть в ее сторону. Леля болтала с бригадиром Калянычем, уламывая его взять халтуру. Давали мало, и тот не хотел связываться.

– Да мне по х*ю, что он артист, пусть платит, как все люди. Биде его бабе надо, не моей. Этот полтинник сраный пусть себе в жопу засунет и споет: «Пора–пора–порадуемся на своем веку», – скалился Каляныч, демонстрируя редкие зубы.

– Ты за метлой–то следи, – с осуждением, строго сказал Славик. Поглядывая в сторону стола, за которым сидела Женечка, он обсуждал с электриком Обухович содержание «Графини де Монсоро» – книги, уже прочитанной в конторе паспортистками и бухгалтершей.

«Ну все, Славке в библиотечный техникум пора, – Татьяна с тоской слушала про судьбу Ши́ко в пересказе Обухович. – Опохмелить и то некому. Росс бы уже давно бутылку достал, да нет Росса». Тут она, пожалуй, все–таки ошиблась. Появившийся Ванька–Боян быстро распознал маяту во всем ее облике.

– Ну че, голова трещит? – участливо поинтересовался он.

– Что ты, Вань, моргать страшно, в башку отдает, – пожаловалась благодарная за внимание Таня.

– Хлебнуть дать?

– А у тебя есть?

– «Три семерки» в мастерской.

– Не дойду. Неси сюда, будь другом.

Будучи человеком отзывчивым, Ванька маханул на Воинова и минут через двадцать вернулся с бутылем за пазухой. Распивать при всех было все же неудобно. Правда, и ждать пришлось недолго. В минуту короткого затишья, когда работники разошлись, а жильцы с жалобами еще не набежали, Таня приняла чуток из чашки с гравировкой «Ленинские горы». Розовый оттенок окрасил ее бескровные до того щеки. Ваня тоже глотнул для порядка, но вскоре убежал по делам. Рогина успела закурить бело-мор и сладостно выдохнуть затяжку, когда раздался голос Жази:

– Татьяна, зайди ко мне на минуту.

Это еще зачем? – переглянулись девки.

Танька вернулась подозрительно быстро. Сев за стол, она пьяно разрыдалась. Подскочившая Леля захлопнула дверь, а Женечка кинулась к подруге, забыв все обиды.

– Да что случилось–то?

– Сука она поганая. Как я людям в глаза смотреть теперь буду? – начала Таня. – Помните, зимой у меня на Воинова жилплощадь освободилась, мужика посадили, а родственников у него не было?

– Ну…

– Так я эту комнату просила у Жази для знакомых. Хорошие ребята, муж и жена, молодые. Из Армении. Жить негде. Денег много. Я от них в конверте пятьсот рублей ей отнесла. Она мне и говорит, пусть живут, никому эта комната не нужна. А тут – на тебе, пусть срочно съезжают. И глаза в сторону. А как мне им сказать? Они и двух месяцев там не прожили. Еще подумают, я себе эти деньги взяла, а я ни копеечки, честное слово. А то, говорит, с Костырко их придется выселять.

– Да ладно тебе. Сама говоришь, у них денег много. Не обеднеют. Ты за них не беспокойся, Таня. Нервы береги. Хочешь, я с Костырко схожу на выселение? Он черножопых не любит, – жестко высказалась Леля.

«Ничего себе, – обалдела Женечка, – так вот, как она умеет», – но про черножопых промолчала. А что тут скажешь, она, может, сама для Лели черножопая. И чувствуя, что ей не хватает смелости на праведное возмущение, перевела стрелку:

– А пусть Жази деньги отдает, раз она ребят этих выселяет. Взятку–то она приняла. За это и сесть можно.

– Ну ты че, Женька, издеваешься, что ли? Я ж ей эту взятку сама отнесла. Я и сяду. Не, пойду к ребятам и все скажу как есть. Неудобно–то как. Им и вправду жить негде.

– Так пусть домой едут, в Ереван, по месту прописки. Нехер тут всякой сволоте ошиваться, – продолжила тему Леля. – Ты на Ольгу не кати, ей в исполком отчитываться надо по свободной жилплощади. Может, комнатка эта кому из соседей приглянулась, они и стукнули. У меня на Чайковского люди убиваются за освободившуюся площадь. Тут и неделя не прошла, как завмагом съехал, а за его квартиру исполком с райкомом в драку. Смех и грех смотреть. У меня этих отъезжающих знаешь сколько? Навалом. Ольга сразу звонит куда надо. А так кто бы ей солдатиков–то присылал на аварийные работы, да и вообще…

Заметив удивление на Женечкином лице, Леля вовремя остановилась.

– А почему у меня отъезжающих на участке нет? И куда они уезжают?

– Жень, так на Каляева одни поганые коммуналки. А евреи твои уезжают в Израиль. Ты че, не знала?

– Не знала. У меня, между прочим, мама русская. Живет в коммуналке на Моховой. И евреи не мои, Леля, – с легкой вибрацией в голосе отозвалась Женя.

– Да ладно вам, девки, – Рогина явно почувствовала себя лучше под словесный шум, извергаемый подругами, а после обеда, приняв сухого из все той же чашки с «Ленинскими горами» на боку, и вовсе успокоилась.

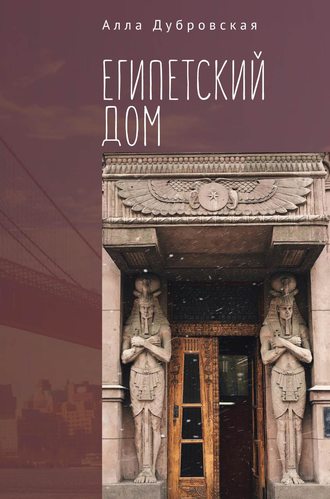

Одно хорошо на этом свете: неизменное чередование времен года. В конце марта настала–таки пора весны. Снег и сосули, столь ненавистные работникам жилищно–коммунальных услуг, наконец стаяли. Лед на Неве почернел и местами проломился. От страшных морозов остались дурные воспоминания да дыры в бюджете треста. По всем расчетам, Кириллу Ивановичу пора была возвращаться из командировки. И он вернулся. Женечка столкнулась с ним у дверей Египетского дома, возле которого появлялась теперь довольно часто по всяким делам, а чаще всего просто чтобы поразглядывать узоры со скарабеями или солнечными дисками. Ей показалось, что Кирилл Иванович тоже обрадовался этой встрече, во всяком случае, начал оживленно расспрашивать о всяких ее делах, что предполагало наличие у него хорошей памяти.

– Да, мне нужно вернуть вам книгу, – напомнила Женечка.

– Какую книгу? – удивился Кирилл Иванович, забыв такую важную для нее подробность. – Ах, эту! – да–да–да! Приносите, конечно. Понравилась? Ну и прекрасно.

Днем позже, усаженная в то же кресло с чашкой чая знакомого аромата, Женечка рассказывала о доме с атлантами, где жила рыжеволосая тетя, правда, совсем не стариками, а довольно молодыми бородатыми мужчинами, поддерживающими балкон.

– Но мальчику они ведь могли казаться старыми, правда?

Кирилл Иванович выслушал с большим вниманием. Он не помнил «Защиту Лужина» и вряд ли собирался ее перечитывать, но Женечка нравилась ему все больше.

– Хотите почитать что–нибудь еще?

И вынес другую книжку, вернее, распечатку с домашне–уютным названием «Софья Петровна».

– Это самиздат. Знаете, что это такое? Какие–то люди книжку перепечатали, и видите, как славно переплели. Читать быстро и никому не показывать. На всякие вопросы отвечать – нашла.

Женечка закивала, прижимая новый пакет к груди. Хорошо, что он не был ярко–желтого цвета, на который клюнула любопытная Леля.

«У меня зазвонил телефон. Кто говорит? – Слон». Дедушку Чуковского Женечка помнила с детства. «Откуда? От верблюда…»

Лидия Чуковская была ей неизвестна. Забившись под одеяло, она за один вечер прочла «Софью Петровну», перечитывать этот ужас не стала. Вопросы застучались в ее бессонную голову. Как же так? Где были школьные учителя с перегибами и головокружением, с поднявшейся целиной и закаленной сталью? Какой загадочный географ разместил ее жизнь между Воинова и Каляева, по обе стороны Большого дома? Мрачные их подворотни она знала и так. Но откуда ей было знать про прячущихся в подъездах на Воинова печальных составительниц бесконечных списков да про очереди, огибающие гранитный куб? Нет, что–то она припоминала из уроков в техникуме. Двадцатый съезд и преодоление последствий. Но ведь преодолели же, а иначе как там со строительством коммунизма? «Это мы–то с нашими смывными бачками коммунизм строим?» – опомнилась Женечка. Кто же ей скажет правду?

Ну конечно, знала, Женечка. Моего братика, твоего дядю, арес товали в Свердловске. Он там в институте учился. Не помню в каком, я тогда маленькая была, да и он сам мальчишечкой был. Твой дедушка, мой папа, то ли в Свердловск ездил, то ли в Москву. Котика и след простыл. До нас не добрались, мы и так на краю земли жили, но бабушка очень боялась, что в школе про все узнают. Нет–нет. Мне никто и слова такого не сказал. А уж потом, когда мы с Миркиным поженились, дедушка письмо получил про Костика: «Реабилитирован посмертно».

Женечка вытащила семейный альбом. Вот он. Котик–студент. Последняя фотография, наверное, присланная дорогим родителям на память. Бритая большая голова, рубашка с пуговками.

Да что рассказывать? Я сама в этом мало что понимала. Комсомолка активная. В волейбол с мальчиками играла, песни пела. Когда Сталин умер – плакала. Так все плакали. Да и Котика, знаешь, как–то забывать стала. Вот помню, как брюки ему гладила. Сама вызвалась. Ему на свидание с девушкой бежать, утюг чугунный, тяжеленный, а мне лет десять. Старалась я ужасно. Надевает он брюки, а стрелки сбоку хорошо так проглажены. Он в крик, я в слезы. Брюки–то одни, других не было. А не помню… Кажется, мама подскочила. Перегладила.

Женечка листает альбом дальше. Бравый лейтенант Миркин в фуражке слегка набок.

Как зачем? Он же твой папа. Видишь, красавец какой. Может, ты его простишь, своим деткам будешь фотографию показывать. Вот он был страшно идейным. Мы когда в офицерской общаге жили, к нам часто гости приходили. Посидим, выпьем, потанцуем, тогда патефоны еще были, да и разойдемся. Дети у всех маленькие. Так Миркин наш меня спать гнал, а сам садился что–то писать с таким, знаешь, серьезным выражением лица. Мне же любопытно было, вот я один раз и подглядела: это он донесения в Особый отдел писал. Мол, кто приходил, что говорил. Я ему по простоте своей говорю: Левушка, как же ты можешь, они же все твои друзья, а он как закричит: «Молчи, дура! Не смей никому говорить!»

Так вот ты какой, лейтенант Миркин. Нет, князь Василий доносов не писал. Ты – подлец Ромашов и не дождешься моего прощения.

Ну что ты плачешь, Женечка, все это давно прошло. Жизнь налаживается. Как–никак. Потихоньку. Не смей этого при мне говорить. Я евреев люблю. Ну и что? Уезжают – и уезжают. Может, потому и уезжают.

Теперь, попав во встречный поток людей из дома на Литейном, Женечка пыталась разглядеть их лица. Лица не запоминались, вернее, все казались одинаковыми. Проходя мимо тяжелых дверей, она замедляла шаг и, если дверь открывалась, пыталась ненароком заглянуть внутрь. Дверь захлопывалась, и что там за ней скрывалось, оставалось неизвестным. Очередей вокруг дома не было, только на углу одиноко торчал постовой. Атланты и скарабеи больше не тревожили Женечкино воображение. Кирилл Иванович опять куда–то уехал. Кто еще мог знать об этом зловещем месте? И тут выяснилось, что Марьяша может кое–что рассказать о доме на Шпалерке. Прочищая с водопроводчиками засорившийся люк на Робеспьера, она вдруг вышла к гранитной набережной, постояла там несколько минут и, вернувшись, сказала:

– Лед пошел по Неве. Слышь, мужики, а говорят, под рекой проход прорыт враз от Крестов до Большого дома.

– Так это когда было, его уж засыпали давно, – авторитетно откликнулся Каляныч. – А я вот слыхал, что Большой дом вниз идет на столько же этажей, сколько у него наверху.

– Про этажи не знаю, не буду врать. А мельница у них есть. Электрическая. Мне монтер один рассказывал. Она у них там трупы перемалывает. Вот говорят, человек пропал, а он у них. Они его перемололи и в Неву по трубе спустили.

«Господи, да что это она говорит такое?» – изумилась Женечка, заскочившая во двор узнать, не надо ли чего в помощь.

– У ей сын в Крестах второй месяц сидит, – шепнул Ванька.

– По пятьдесят восьмой?!

– Не знаю, какая такая пятьдесят восьмая, – пожал плечами Боян. – Вроде драка… И вдруг протяжно заголосил: – Литейный, четыре. Четвертый подъезд. Здесь много хороших посадочных мест.

– Да ну тебя, балабол, – сплюнул Каляныч.

Настроение у Марьяши было плохое. После обеда она долго сидела в конторе, даже не заглянув в журнал заявок. Лелька, проведавшая про ее беду, обещала достать мясную тушенку в железных банках для передачи в Кресты.

– Боюсь, бьют его там, – пригорюнилась Марьяша.

Ее седые лохмы торчали во все стороны из–под сбившегося платка. Грустные, какие–то собачьи глаза смотрели на мир в робком ожидании сочувствия.

– Кто, сокамерники? – тихо спросила Женечка.

– Мусора. Им надо дело закрывать. Навешают на него, чего не было.

– А про Большой дом и трупы с мельницей – это правда?

– Вот не знаю, девка. Много всего болтают. Я тебе что скажу, в войну–то в блокаду нас с сестренкой эвакуировали зимой сорок первого. Так вот, Каляева, где мы жили, только поближе к Таврике, фрицы бомбили да обстреливали, а в Большой дом ни одной бомбы не попало. Почему так? Говорят, там немцев пленных держали, вроде как заслон, чтоб по своим не били. Мы когда из эвакуации вернулись, тут все вокруг разворочено было, а Большой дом как стоял, так и стоит. Вот так–то.

Женечка еще бы чего послушала из Марьяшиных рассказов, да к телефону позвали техника–смотрителя Евгению Львовну. Услышав в трубке знакомый голос Кирилла Ивановича, она тут же зарделась от радости, но, соблюдая конспирацию, деловым тоном обещала зайти и посмотреть потолок.

– Ну все, – притворно вздохнула Татьяна. – Плохи дела у нашего Славика. С художниками ему не тягаться.

– Ну ты что, Тань. Причем тут Славик? Я ж по делу…

– Во–во, ты там между делом поинтересуйся, сколько его внучке годиков, – тут же вставилась всезнающая Леля.

– Да ну вас.

Когда Женечка сердилась на подруг, она отворачивалась к окну и смотрела на безучастных фараонов, охраняющих подъезды теперь так ею любимого дома. Девки уткнулись в какие–то свои бумаги, а Марьяша, почувствовав потерю интереса к свалившимся на ее голову бедам, подхватила сумку с инструментами и ушла.

Усевшись в кресло напротив, Кирилл Иванович слегка возбужденно рассказывал Женечке о своей поездке в Монголию. Вернее, сначала в Москву, а уже оттуда с кем–то из министерства культуры – в Улан–Батор. Проект музея Ленина утвержден и согласован. Деньги переведены. Впереди работа. Он безостановочно говорил что–то еще, но Женечка не слушала, а только делала вид. Поглядывая на этого энергичного человека в очках, с залысинами и брюшком, нависшим над джинсами, она думала о том, что он и вправду годится ей в отцы. «Назову его папой Карло», – улыбнулась про себя она. Промелькнувшую на лице Женечки легкую улыбку Кирилл Иванович истолковал по–своему: он потянул ее за руку и усадил к себе на колени.

Чувствовать себя маленькой и беззащитной, когда рядом кто–то большой и сильный, было непривычно. Папа Миркин никогда не сажал Женечку на колени. Она вообще с трудом и неохотно вспоминала его. «Кажется, был такой фильм «Девочка ищет отца», может, я как раз такая девочка». И все же что–то говорило ей о том, что жест Кирилла Ивановича был не совсем отеческим. Возникла неловкая пауза, которую она поспешила заполнить.

– Спасибо за «Софью Петровну». Ужас какой там написан. Я, конечно же, не имела обо всем этом ни малейшего представления.

– Локоток свой остренький убери, пожалуйста, с моего плеча, – усмехнулся папа Карло. – Запомни, я никогда не сделаю того, чего ты не хочешь. Так что там про «Софью Петровну»? Ужас? Ну да, ужас. Но с этим нужно жить.

Женечка пересела в кресло и приготовилась разговаривать с безопасного расстояния. Некоторое фиаско не обескуражило Кирилла Ивановича. Поправив очки, он по–прежнему с отеческой нежностью и как бы посмеиваясь посматривал на девушку.

– Я дал вам почитать настоящую русскую литературу. Это ведь не то, что вы проходили в библиотечном техникуме, да? Но я совсем не диссидент какой–нибудь. Нужно, чтобы вы это поняли.

И, заметив ее вопросительный взгляд, пояснил:

– Это диссиденты у нас активные борцы с властью, а я нет. Вот такое я говно, член Союза художников. Не левый, а правый. Ленина рисую. Со мной тут еще тридцать человек – приспособленцев, или, как сейчас модно говорить, – конформистов. У меня это наследственное: папенька мой тоже вождей рисовал.

– И у вас в семье никто не пострадал? – с вызовом перебила его Женечка.

– По художникам тоже прошлись, милая моя, но моя семья отделалась легким по тем временам испугом. Нет, конечно, разборки всевозможные были с обвинениями в формализме и еще какой–то бред, но никто не был арестован, сослан. Никого не пытали и никому не выбивали зубы. Боятся, думаю, боялись. Хватали тогда многих. Вы уже про это знаете. Что, разочарованы?

Женечка не знала, разочарована она или нет. Ей показалось, что все сказанное Кириллом Ивановичем относилось как бы даже не к ней, а было продолжением спора с кем–то другим. Ей спорить было не о чем. Поэтому она тихонько покачала головой: нет, не разочарована.

– Ну, а поэзию вы любите, техник–смотритель Игнатова? Кто ваши любимые поэты, к примеру? – поспешил сменить тему Кирилл Иванович.

– Ну–у… Маяковский, Есенин.

«Не говорить же ему, что Некрасов», – другие имена не шли ей в голову.

– А из современных?

Тут пришлось пожать плечами.

– Роберт Рождественский и этот… Асадов.

– А такое имя – Елена Шварц – слышали? Наша соседка, между прочим. По–моему, так одна из самых замечательных современных поэтесс. Вот звала меня на свое чтение, но я, скорее всего, не смогу, а вы сходите. Это как раз тут за углом. Чернышевского, 3. Знаете адресок?

Еще бы не знать. Пойти, конечно, захотелось. Мирно попив чаю и угостившись дефицитной конфетой «Птичье молоко», Женечка заторопилась домой. На этот раз ей ничего не было предложено почитать, а попросить она не осмелилась. Зато, прощаясь с папой Карло, она решилась чмокнуть его в щеку.

Двухэтажный дом с мансардой за номером три по проспекту Чернышевского давно считался аварийным. Жильцов расселили, а в освободившиеся квартиры свозили всякий хлам, типа никому не нужной мебели, оставшейся после умерших старушек. Вода и электричество там были отключены, и, скорее всего, поэтому никто не покушался на пустые комнатенки с окнами в подтеках, ключи от которых хранились у Ольги Павловны. «Все–таки странно, что она разрешила там какие–то чтения, – слегка недоумевала Женечка. – Неужели ей и тут заплатили?» Всегда энергичная Леля как–то вяло отреагировала на сообщение о поэтическом чтении в соседнем доме, а Татьяна и вовсе сказала, что ей наплевать. Зато у Славика неожи данно проявился интерес к поэзии. Женечка столкнулась с ним на углу Воинова и проспекта Чернышевского.

– Ты это, возьми меня на чтения. Хочу послушать, – сказал он, глядя куда–то в сторону поверх Женечкиной головы.

– Так ты что, любишь стихи? – почему–то обрадовалась та.

– Ну–у–у… Маяковский был мужик нормальный. Мне его стихи еще в школе нравились.

Вот так выяснилось, что в жилконторе есть человек, с кем можно поговорить о чем–то кроме пищевых отходов и засоров унитазов.

– Тут, на углу, между прочим, церковь была Всех Скорбящих, – зачем–то сказала Женечка, но из осторожности не у помянула Самсона Вырина, почувствовав, что может перебрать с эрудицией.

– Так я знаю, – достойно принял информацию Славик. – Зимой к ним ходил воздух травить. Потолки там высоченные, холодно, как на улице. Ихняя научная сотрудница мне про церковь эту рассказала. У них там общество по охране памятников.

Женечке стало немного неловко. И с чего она решила, что знает больше, чем Славик?

«Не высокомерничай», – говорила ей мама. «Больше не буду», – мысленно пообещала она кому–то.

На вечер поэзии Славик пришел в джинсах и вельветовом пиджаке с аккуратно торчащим из нагрудного кармана носовым платочком, подаренным ему Женечкой на 23 февраля. На ней был костюмчик, пошитый из двух маминых платьев, и любимые югославские сапоги.

К тому же она накрасила ресницы и мазнула за ушками из бутылочки духов «Быть может». Лица у обоих вытянулись, когда они вошли в небольшую комнату, забитую публикой. Люди, одетые как попало, сидели на полу или стояли вдоль стен. Завернутые в шали дамы перемежались с девушками в джинсах и молодыми бородатыми людьми в свитерах. Несмотря на ужасающую духоту, обстановка была непринужденной и шумной. Кто–то пытался открыть окно, возле которого стояла худенькая поэтесса в одеянии бледно–фиолетового цвета. Она казалась маленькой феей с подрагивающей искусственными крылышками брошкой–бабочкой на плече. Женечке удалось примоститься на краешке скамейки, неизвестно как попавшей в комнату. Славик подпер стену рядом.

Сначала какой–то молодой человек с лысиной и бородой говорил о творчестве талантливого поэта Елены Шварц. Говорил он долго и совершенно непонятно для Женечки, не имевшей ни малейшего представления о православии и экуменизме. Похоже, Славику приходилось еще труднее справляться с обилием незнакомых слов. Уже через несколько минут он начал потихоньку переминаться с ноги на ногу и отвлекать Женечку. Она недовольно зыркнула в его сторону. На какое–то время Славик замер. Легкий шумок нетерпения заставил говорящего покончить с экуменизмом и дать слово поэтессе. Елена Шварц начала читать поэму про монахиню Лавинию. Слова летели просто и слегка нараспев, вместе с ними в переполненную комнату слетелись ангелы с херувимами, аббатисы–будды, левиафаны–волки и вся прочая сказочная нечисть. Шварц читала наизусть, иногда заглядывая в какие–то листки и поднимая руки ладонями к слушателям. Слушали чутко, в душном воздухе разлилось обожание, передавшееся Женечке. Впрочем, довольно быстро она устала и потеряла нить. Сосредоточиться на стихах никак не удавалось, какой–то человек, стоявший неподалеку, отвлекал ее внимание. Было что–то знакомое в его облике: невысокий рост, подтянутая фигура, неопределенные черты лица. Про такие лица Женечкина мама говорила: простое русское. Оно явно выделялось на фоне всех других. Молодой человек стихов не слушал. Он скользил внимательным взглядом по людям, сидящим на полу, словно пытаясь их запомнить. Почувствовав на себе упорный взгляд Женечки, он посмотрел в ее сторону и тут же отвернулся. «А я тебя узнала, – Женечка не переставала следить за гэбэшником. – И что ты тут вынюхиваешь?» Рядом зашевелился Славик. Ему до смерти хотелось перекурить. «Конечно, иди», – отпустила его Женечка. Она и сама устала то ли от переизбытка впечатлений, то ли от духоты. Где–то через час история монахини, летавшей перед богом, завершилась. Благодарная публика разразилась аплодисментами, кто–то окружил поэтессу. Небольшая толпа заспешила к выходу. В суматохе обладатель простого русского лица затерялся. Женечка немного замешкалась и тоже вышла из душной комнаты под арку, где ее ждал обалдевший Славик.

– Че–то я мало че понял, – с ходу сознался он, – но было интересно.

– Ой, да. Мне понравилось, хотя тоже не все было понятно. А скажи, ты гэбэшника там не приметил?

– А как же. Первым делом. Он же почти напротив меня стоял и глазами по сторонам шарил. Я их сразу распознаю.

– Как это? Откуда ты их знаешь?

– Так из каждого унитаза на меня смотрят проницательные глаза майора Пронина. По глазам и узнаю.

– Да ну тебя! – и Женечка легко и беззаботно рассмеялась, забыв спросить, что же этот человек с проницательными глазами мог делать на поэтическом вечере.

Вопреки всем тайным ожиданиям, Славик распрощался сразу же у парадной ее дома. Душа разочарованного техника–смотрителя взлетела на четвертый этаж, опередив неторопливый лифт, поднимавший ее худенькое тело. На кухне зайки, как всегда, что–то поедали из одной тарелки. «Вот такой у нас э–ку–ме–низм», – вздохнула Женечка. В коридоре было темно. Тоже как всегда. Пока ключ тыкался в замочную скважину, из кухни доносился голос Ирки: «Я ошлага–то стирала, стирала…»

– Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать все правильно и внятно, чтоб было всем понятно, – крикнула Женечка в темноту коридора и захлопнула дверь в свою комнату, где почему–то горько расплакалась, размазывая тушь по щекам.