Полная версия

Кто есть кто в мире науки и техники

Плодотворные идеи высказал он в акустике и оптике. Господствовало мнение, будто звучащее тело транслирует тот или иной образ. Такая мысль близка к поэтическому образу нимфы Эхо, влюбленной в Нарцисса, но далека от реальности. Аристотель высказал гипотезу: «Звук возникает не оттого, что звучащее тело запечатлевает, как полагают некоторые, известную форму в воздухе, но оттого, что оно приводит воздух соответствующим образом в движение. Воздух при этом сжимается, расходится и подвергается толчкам со стороны звучащего тела, так что звук распространяется по всем направлениям». Эхо он объяснял отражением звука.

В книге «О чувствах» Аристотель утверждал, что, так как внутренность глаза прозрачна, место расположения зрительной способности находится на задней его стороне. Он отрицал подобие зрения и осязания (пифагорейцы считали, что из глаза исходит горячее испарение, достигающее видимых предметов).

Порой умозрительный метод его не удовлетворяет. В одном месте он дает определенное указание на преимущество опыта и наблюдений (научного метода), делая оговорку: «Явления еще недостаточно исследованы. Но когда это будет когда-нибудь сделано, то наблюдению надо доверять больше, чем умствованию, и последнему лишь постольку, поскольку оно дает результат, согласный с [наблюдаемыми] явлениями».

Энциклопедизм Аристотеля отвечал потребностям эпохи. Было накоплено немало сведений обо всем на свете, высказано мудрых идей и предположений. Но интеллектуальные богатства оставались разрозненными, и только отдельные области знаний были основательно разработаны.

Достоинство Аристотеля не в том, что он обладал обширными знаниями. Это делало бы честь его памяти, усидчивости, а не уму. Он постарался упорядочить весь комплекс знаний. То, что через два тысячелетия осуществил Ньютон для физики и астрономии, Аристотель совершил для многих зарождавшихся тогда наук.

Свое отличие от большинства людей он определил так: «Они живут для того, чтобы есть, я же ем для того, чтобы жить». Воспитание, говорил он, нуждается в трех вещах: в даровании, науке, упражнении. Ученикам предлагал «догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади». И еще: «Кто движется вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед».

На вопрос, почему завистники всегда чем-то огорчены, Аристотель ответил: «Их снедают не только собственные неудачи, но и успехи других».

Высказывания Аристотеля:

– Все люди от природы стремятся к знанию.

– Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой.

– Серьезное разрушается смехом, смех – серьезным.

– Боги и природа ничего не создают напрасно.

– Хотя мы смертны, мы не должны подчиняться тленным вещам, но, насколько возможно, подниматься до бессмертия и жить согласно с тем, что в нас есть лучшего.

– Невозможно, чтобы движение возникло или уничтожилось.

– Философия начинается с удивления.

Аристотель выделил знание о мире (сущем) в целом – метафизику. В ее пределах исследовались и принципы познания. Она сопоставима с философией (в нашем понимании).

«Аристотель как философ, – по словам Б. Рассела, – во многих отношениях отличался от всех своих предшественников. Он первый стал писать как профессор; его трактаты систематичны, его рассуждения разделены на рубрики… Его работы отличаются критическим характером, тщательностью, прозаичностью, без какого-либо следа вакхического энтузиазма… Он не отличается страстностью или глубоким религиозным чувством… Лучше всего у него описание деталей и критика; ему не удаются большие построения из-за отсутствия фундаментальной ясности и титанического огня».

Нетрудно оспорить некоторые категоричные характеристики Рассела, однако нет сомнений, что Аристотель умело смирял свои эмоции, избегал стилистических красот ради объективности, систематичности и логичности рассуждений. В этом самоограничении усматривается проявление высокой интеллектуальной культуры – важнейшей предпосылки для становления и расцвета науки.

Свой метод познания он выразил так: «Сперва собирать факты, и только после этого связывать их мыслью».

Впрочем, верный метод еще не гарантирует безупречных результатов. Например, в своих рассуждениях о законах механики Аристотель исходил преимущественно из умозрений, а не опыта. Так, по его мнению, тяжелые тела должны падать на землю быстрей, чем легкие.

Другое его убеждение: шаровидная Земля находится в центре Мироздания. И хотя уже тогда были известны гелиоцентрическая система и представления о вечной и бесконечной Вселенной, авторитет Аристотеля оказал немалое влияние на то, что два тысячелетия торжествовала его система, которой Птолемей придал завершенный математический вид.

Безусловно, у Аристотеля можно найти немало и других спорных, сомнительных, а то и ошибочных мыслей. Но у кого их нет? Только у того, кто повторяет азбучные истины. Аристотель был не из их числа.

Теофраст (Феофраст)Теофраст (Феофраст) (372–288 гг. до н. э.) – греческий философ и ученый-энциклопедист. Родился в г. Эреса на о. Лесбос, в Афинах учился в платоновской Академии у Аристотеля. Теофрастом (Богоречивым) его назвали за красноречие.

После смерти учителя он возглавил школу перипатетиков, пользуясь большим уважением среди сограждан. Некто обвинил его в непочитании богов. Однако доносчик едва сам не попал под суд:

Теофраст. Античный бюст

Теофраста отстояли его поклонники и ученики.

Он постоянно трудился, и за свою долгую жизнь, согласно Диогену Лаэртскому написал около сотни книг с общим количеством строк 232 808. Он старался писать о том, что хорошо знал, избегая домыслов и сознавая ограниченность своих знаний. Ему принадлежали работы по риторике, поэтике, философии, географии, ботанике, зоологии, минералогии, психологии, физиологии, искусствоведению, религии.

Из них сохранилась только малая часть. Например, из его сочинения «Характеры» уцелела лишь половина, посвященная отрицательным типам, а вот положительные характеры утеряны. Теофраст обогатил естествознание своим четким методом классификации различных природных объектов, в частности растений, минералов.

Наиболее полно сохранившийся его труд – «Естественная история растений» – по праву считается основанием ботаники. В нем приведены описания многих растений, в том числе не встречавшихся в Греции. Бамбук Теофраст верно считал видом тростника. Сообщил о движении листьев индийского тамаринда, складывающего их на ночь «В тех местах говорят, что оно спит», – добавляет Теофраст.

Приводя сведения о форме, строении, физиологии, местах обитания, болезнях, распространении растений, он подробно описывает их полезные качества, использование и связанные с этим технические производства. Он не подтверждает, но и не опровергает представления о возможности перехода одного растительного вида в другой: «Полагают, что дикая мята превращается в садовую и пшеница в пырей». (Увы, в такую нелепость поверил в середине ХХ в. селекционер академик Т. Д. Лысенко.) Некоторый резон в этом есть: ведь у культурных сортов есть дикие предки, порой на них мало похожие.

К идее саморождения растений из неорганических веществ и воды Теофраст относился скептически. Но все-таки не исключал этот процесс у мелких растений и животных.

Сочинение Теофраста «О камнях» – предтеча минералогии. Первым простейшую классификацию «природных неживых тел» предпринял Аристотель, выделив три группы: камни, земли, руды. У Теофраста она детальней: обыкновенные, цветные, плавкие (металлы), горючие, негорючие, драгоценные, мягкие (легко разрезаемые), землистые (минеральные краски).

Здесь отсутствует единый принцип систематизации, нет отличий минералов и состоящих из них горных пород, отсутствуют определимые признаки (скажем, степень твердости; впрочем, это не учитывали и полтора тысячелетия спустя). У него приведены некоторые признаки, позволяющие различать те или иные камни. К минералам он отнес кораллы. Многим минералам он приписал целебные свойства.

Согласно Диогену Лаэртскому, общий объем его текстов – 232 808 строк. О Теофрасте сохранился такой анекдот.

Одному гостю, не проронившему за вечер ни слова, он сказал:

– Коли ты неуч, то ведешь себя умно, а если учен, то глупо.

Совершался переход от поэтического «мифовоззрения» к новому хорошо структурированному представлению о мире, состоящему из трех частей. Их можно охарактеризовать так:

1. Научные (или преднаучные) знания; идеи, обоснованные рационально, обобщающие достоверные факты, которые можно проверить и доказать;

2. Логичные философские рассуждения, предполагающие разнообразие мнений, но не противоречащие достоверным (научным) данным;

3. Религиозные верования, относящиеся к трудно постижимым или неведомым областям духовного бытия, которые остаются вне науки, вне рационального познания; они относятся не столько к знаниям, сколько к чаяниям, надеждам людей; они призваны утешать в горестях и указывать пути к счастью.

Становление научных знаний и философских учений способствовало появлению и великих религиозных систем, существующих по сию пору. Хотя, если быть точными, следовало бы говорить о религиозно-философских системах, ибо они предлагают ответы на многие вечные проблемы бытия.

Итак, в Древней Греции впервые началось разделение теоретических научных знаний и от практических навыков, и от религиозных домыслов, и от философских рассуждений.

Глава 3. Начало научных знаний

Александрийский период

Аександр Македонский стремился подчинить себе весь известный мир. Аристотель постарался охватить совокупность всех знаний своего времени. Замысел Александра был в принципе невыполним, а созданная им великая империя быстро распалась. Аристотель достиг своей цели, оставшись в истории знаний как подлинный и неповторимый энциклопедист.

Однако Александр Македонский основал нескольких городов Античности. И по этой причине его имя вошло в историю науки. В устье Нила он заложил в 332–331 гг. до н. э. город Александрию. План ее разработал архитектор Дейнократ. Согласно описанию Страбона, «весь город пересечен улицами, удобными для езды верхом и на колесницах, и двумя весьма широкими проспектами, более палестра (30 м) шириной, которые под прямым углом делят друг друга пополам».

Расположенный близ берега остров Фарос, где был сооружен высокий маяк, соединили с материком дамбой, имевшей проходы для судов. Из гавани Евноста (Счастливого Возвращения) проложили канал до озера Мареотида, куда по Нилу доставляли грузы. Порт был оборудован верфями, товарными складами. За рыночной площадью возвышался храм Посейдона и начинался комплекс царских дворцов и парков, включавший Храм муз (Мусейон).

Через десятилетие со времени основания, после распада эфемерной империи Александра Македонского, Александрия стала столицей Птолемеевской династии царей Египта и крупнейшим центром культуры. Здесь осуществился синтез научно-технических знаний греческой и значительно более древних цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии.

Птолемей I Сотер сын Лага, бывший полководец Александра Македонского, заняв египетский престол, превратил свою страну в сильное централизованное государство. Столица Египта превратилась в центр мировой торговли. Символом величия города явился колоссальный маяк. Ночью на нем зажигали костер, который виден был, по свидетельству историка Иосифа Флавия, за 50 километров.

Это была трехъярусная башня (проект архитектора Сострата из Книда), увенчанная статуей бога морей Посейдона. Такое сооружение высотой более 100 метров считалось чудом инженерной мысли и строительного мастерства. Александрийский маяк эллины причислили к шести другим чудесам света. О его конструкции точных сведений нет. Но он определенно свидетельствует о высоком уровне строительной техники и о том, что в гавань Евноста прибывали торговые суда из разных стран Средиземноморья днем и ночью.

Птолемей I, а также его преемники Филадельф, а затем Эвергет не жалели средств на развитие науки, просвещения, искусств, положив начало первому в мире Александрийскому Мусейону – средоточию научной мысли, искусств и ремесел. При нем находилась крупнейшая в Античности Александрийская библиотека, а также Академия.

По словам историка науки Джона Бернала: «Александрийский музей был первым государственным исследовательским институтом, и хотя его художественная, литературная и даже философская продукция была незначительной (если не считать сохранения в нем древних текстов), он внес бóльший вклад в науку, чем какой-либо другой отдельный научный институт до и, возможно, после него. Научная работа Музея, если ее рассматривать в связи с работой его бывших членов и корреспондентов, разбросанных по всей остальной части классического мира, таких, как Архимед, была гораздо больше специализирована, чем какая-либо другая научная работа до и после него в течение последующих двух тысяч лет».

Одним из наиболее выдающихся представителей александрийской школы был Евклид (Эвклид). Он обобщил и привел в строгую систему математические знания, накопленные к тому времени – прежде всего греческими математиками Гиппократом из Хиоса и Евдоксом. Птолемею I, посетовавшему на то, что постигать эту науку слишком трудно, Евклид ответил: «К математике нет царской дороги».

ЕвклидЕвклид (ок. 365–290 г. до н. э.) – греческий математик, физик. О его жизни почти ничего не известно. По-видимому, он работал в Александрии и находился при дворе Птолемея I.

Знаменит Евклид математическим трактатом «Начала» (или «Элементы») из 13 книг. Он осмыслил, обобщил и изложил все накопленные к тому времени сведения по нескольким математическим дисциплинам. Создал логически стройную систему геометрии – на плоскости (планиметрия) и в пространстве (стереометрия). До ХХ в. его геометрия оставалась «золотым фондом» школьной математики.

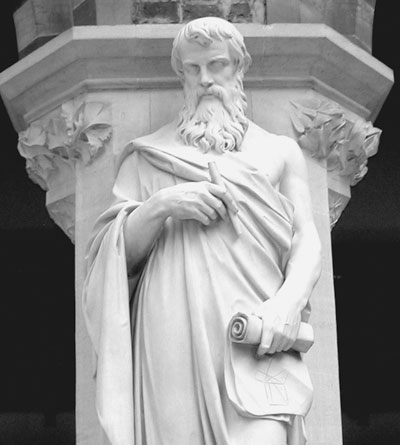

Статуя Евклида в Оксфордском университете

В 7, 8 и 9 книгах его трактата изложена теория чисел. Он первым дал решение задачи на максимум, доказав, что х(а – х) получает наибольшее значение при x = а / 2. В следующих книгах показал, как определяется сумма геометрического ряда, исследовал иррациональные числа (их нельзя точно выразить дробью из двух целых чисел: m / n). В 12-й книге дано описание пирамиды, конуса, цилиндра и указано, что наклонный разрез цилиндра или конуса дает кривую, имеющую вид щита (эллипс).

Единственно уязвимым с позиции безупречности доказательств был его V постулат (или 11-я аксиома) – теория параллельных линий. Лишь два тысячелетия спустя (мировой рекорд долговечности научного учения!) в XIX в. евклидова геометрия была дополнена прежде всего русским ученым Н. Лобачевским, новыми, «неевклидовыми», геометриями.

Евклиду приписывают еще два трактата: «Оптика» и «Катоптрика» (от слов «катоптрикос» – зеркальный). Эти труды считаются первой попыткой применить геометрию для объяснения явлений отражения и преломления света. В 30-й теореме «Катоптрики» утверждается: «вогнутые зеркала, направленные на солнце, производят огонь». Идея верная, но при геометрическом объяснении ее Евклид допустил ошибку, полагая, что солнечные лучи поступают на зеркало не параллельно, а пучком, исходящим из одной точки.

Евклиду было известно явление преломления света. Он писал: «Если положить предмет на дно [стеклянного] сосуда и отодвинуть последний так далеко, что предмет исчезнет из вида, то он становится вновь видимым, если налить в сосуд воду». В построении своих теорем Евклид исходил из нескольких опытов. Этот принцип лег в основу физико-математических наук. Евклид опирался на принцип, который более двух тысячелетий считался незыблемым: луч света распространяется по идеальной прямой.

В мировую науку вошли такие понятия как «евклидова геометрия», «евклидово пространство». Последнее – привычное, трехмерное – обычно считается реальным, как бы само собой разумеющимся. Его изображают в виде трех перпендикулярно пересекающихся плоскостей.

Евклид обогатил науку методом строгих доказательств, основанных на фактах (точных, проверяемых сведениях), аксиомах (очевидностях, не требующих доказательств или принятых за истину) и на четких логичных рассуждениях. Таков дедуктивный метод.

Покровительство египетских царей обеспечило долгую плодотворную работу ученых, связанных с Александрийским музеем. Поэтому ранний период эллинской культуры называют александрийским. Он знаменит главным образом достижениями в математике, механике и естествознании. Но прежде были выдающиеся достижения Аристотеля, заложившего основы нескольких научных дисциплин.

Математика даже в глубокой древности была наукой, ибо опиралась на логику и доказательства, ее выводы можно было проверить. В отличие от нее и от механики, где имелась возможность повторить опыты, познание земной природы строилось на ограниченных наблюдениях и догадках.

Логические доказательства при этом играют вспомогательную роль. Скажем, всем очевидно, что Солнце движется вокруг Земли, а не наоборот: ведь движения своей планеты не ощущаем вовсе. Видя несокрушимую громаду гор, нелогично сделать вывод о том, что они растут. Наблюдая природу, человек склонен предаваться поэтическим фантазиям, философским умозрениям, а не кропотливым, дотошным научным исследованиям.

«Воображение бедно, а воображение поэтическое – в особенности, – писал великий испанский поэт ХХ в. Федерико Гарсиа Лорка. – …Человеческая фантазия придумала великанов, чтобы приписать им создание гигантских пещер или заколдованных городов. Действительность показала, что гигантские пещеры созданы каплей воды».

Но и в донаучные времена некоторые мыслители догадывались о том, что значительно позже будет доказано методом науки.

ДикеархДикеарх (345–285 гг. до н. э.) – греческий философ, натуралист, историк. Родился в городе Мессине на о. Сицилия. Был учеником Аристотеля и Теофраста. О его жизни известно немного, сочинения его не сохранились. Но многие мыслители Античности часто ссылались на него.

Некоторые достижения Дикеарха были новаторскими, а идеи прозорливы. Он составил географическое описание Греции, уточнил карту Ойкумены с учетом сведений из походов Александра Македонского и плавания Пифея. Нашу планету считал шаровидной. Ойкумену делил по четырем частям света.

В работе «Жизнь Эллады» Дикеарх писал о последовательном развитии культуры: от «естественной жизни» (собирательство и охота) к пастушеству (скотоводству) и, наконец, к земледелию. Это примерно соответствовало более древнему делению на золотой, серебряный, бронзовый и железный века – как нисхождение ко всё более трудной и жестокой жизни.

ЭпикурЭпикур (ок. 342–ок. 270 г. до н. э.) – греческий философ, натуралист. Родился на о. Самос. Возможно, происходил из состоятельной семьи, получив хорошее образование. Стал последователем учения Демокрита. Приехав в Афины, в 307 г. основал школу в превосходном саду («Сад Эпикура»). Учил не только словами, но и личным примером.

Свое учение он делил на «физику» (познание природы), «канонику» (теорию познания) и «этику» (изучение нравственности и следование ее принципам).

Эпикур. Гравюра XVII в.

Нередко «эпикурейцами» называют людей, гоняющихся за любыми наслаждениями. Однако Эпикур подчеркивал: плотские удовольствия еще не означают приятную жизнь. Более важно – понимать, что хорошо, а что плохо, избегать заблуждений и лжи; быть свободным от телесных страданий и от душевных тревог.

Эпикур написал много сочинений: «О природе» в 37 книгах, «Об атомах и пустоте», «О цели», «О богах», «О предопределении», «О любви» и др. Однако из них сохранились только 3 письма, из которых два посвящены познанию природы (одно – Геродоту другое – Пификлу).

Наиболее полно его взгляды изложены в поэме Лукреция «О природе вещей». Эпикур был последователем атомистического учения Демокрита, признавая возможность существования в бесконечном пространстве множества разнообразных миров. «Вселенная есть тела и пустота», – утверждал он. И ещё: «Вселенная всегда была такой, какова она теперь, и всегда будет такой, потому что нет ничего, во что она изменяется: ведь помимо Вселенной нет ничего, что могло бы войти в нее и произвести изменение».

Постоянно соединяясь и рассыпаясь, атомы определяют многообразие вечного и беспредельного Мироздания. Смерти для нас не существует: пока мы есть, ее нет, а когда она наступила, нет нас. Обитаемые миры рассеяны в космическом пространстве; между ними обитают боги. Они не вмешиваются в дела людей. Чтить богов надо без особых надежд и эмоций. Религиозность, по мнению Эпикура, опирается на страх смерти и незнание законов природы.

Естественные стремления человека (в чем ему должна помогать философия) – иметь минимум страданий и максимум наслаждений. Но жажда наслаждений нередко приводит к несчастьям. Поэтому надо прежде всего научиться избегать тревог, опасностей, ответственности, зависимости от внешних сил и обстоятельств. Высшее благо – блаженство, наслаждение (по-латыни – «гедоне»). Но при этом необходимо учитывать интересы ближних.

Общество – результат договоренности группы людей не вредить, а помогать друг другу. «Справедливость… – договор о том, чтобы не причинять и не терпеть вреда, заключенный при общении людей и всегда применительно к тем местам, где он заключается».

Из высказываний Эпикура:

– Те, кто объявляют душу бестелесной, – бредят.

– С разложением всего тела рассеивается и душа.

Формирование наук подобно кристаллизации насыщенного раствора. Из сложной смеси разнообразных сведений, идей, методик выделяются, обретая своеобразный облик, отдельные дисциплины. При этом сказываются взаимодействие культур (порой этому способствовали войны), социальные перемены, технические достижения, появление незаурядных личностей, способных совершать великие деяния или выдающиеся открытия.

…Яркая вспышка научно-философского творчества приходится на период возвышения Афин. Этот полис, город-государство, стал в конце V в. до н. э. крупнейшим культурным центром при сравнительно скромных материальных потребностях (закономерность, показательная для всех времен).

Греческий историк Фукидид привел слова крупнейшего афинского государственного деятеля Перикла: «Город наш – школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях».

Аристотель усматривал великое благо демократии (не власти богатых, а именно народовластия) в том, что она предоставляет возможность многим наиболее полно проявлять свои способности, таланты, устремления. С этим нельзя не согласиться. Однако приходится делать существенную оговорку.

Как показывает опыт истории, подлинное демократическое правление длится недолго. Со временем выдвигаются демагоги, хитрые говоруны, не гнушающиеся обманом, лживыми посулами и броскими фразами ради популярности в массах. В борьбе за власть партии для победы используют разные средства, в том числе подкуп. Под видом демократии устанавливается власть богатых и беспринципных граждан. Общественные устои расшатываются, начинаются народные волнения, государственные перевороты – и в конце концов устанавливается монархия.

И тут уже многое зависит от личности вождя, диктатора, монарха. Нередко при таком правлении происходит расцвет культуры, если правитель покровительствует искусствам, ремеслам и наукам. Так было в Греции при скоротечной эпохе Александра Македонского, в Александрии во время правления Птолемеев, а в Римской империи – Октавиана Августа. Архимед творил при сиракузском тиране…

Успехи античной науки и техники

Представители Александрийской Академии добились значительных успехов в математике, астрономии, механике, оптике, географии, а также в технике. Переход к научному методу познания, для которого важны не только рассуждения, но точные измерения, расчеты и наблюдения, дал отличные результаты.

Крупным достижением явилось создание гелиоцентрической системы. Правда, уже до этого высказывались идеи, что Солнце находится в центре Мироздания, и даже то, что Вселенная бесконечна, имея много различных миров. Но все это было философскими предположениями, не более того.

АристархАристарх из Самоса (ок. 310–230 г. до н. э.) – греческий астроном, разработавший гелиоцентрическую систему. Предполагается, что свои первые работы он сделал в Афинах, но был обвинен в безбожии и бежал в Александрию.