Полная версия

Невидимая дева

А Клавсевна была невидимой. Было одно кресло на веранде, в котором она очень любила сидеть, но это кресло считалось папино, и когда папа приезжал на выходные и входил на веранду, Клавсевна просто растворялась в воздухе, только тень мелькала. Я не помню ее ни в одной комнате, не считая зеленой, она никогда, по-моему, не поднималась на второй этаж, на кухне она притворялась подсобным предметом, вроде плиты с мантрой «только левый – слабый нагрев», в саду сливалась с кустами. Она была сдержанна и редко говорила, но дело совсем не в этом, от нее просто не исходило никаких помех, она не посылала сигналов, не источала энергетических волн.

Выглядела Клавсевна интересно. Ей было под семьдесят, но личико у нее было пикантное, и в молодости, должно быть, она была прехорошенькой. Вздернутый вострый носик, смеющиеся голубые глазки, слабый пух на плешивой голове, высокий рост, – можно было, напрягая воображение, представить себе, какой милашкой и стройняшкой она когда-то была. Ума у Клавсевны, слава богу, не было; он очень мешал бы ей в жизни; Клавсевна верила только Господу Богу и врачам, которые велели ей два раза в день капать в глаза желтые капли, спать на приподнятой подушке и не смотреть в темноте.

Не смотреть в темноте! Клавсевна понимала это буквально и переубеждению не поддавалась. Она устроила свое ложе, расположенное на перекрестке всех дорог, так, чтобы за ее спиной воздвигалась крепостная стена из подушек и подпорок, мешающая ей лечь горизонтально, она зажигала свет и сидела в кровати посреди толпы, смотря перед собой с деликатной улыбкой человека, не желающего никого беспокоить своим присутствием, пока Морфей естественным образом не смежал ей очи, что ее несколько беспокоило. Ведь если закроешь глаза, то будет темно, а доктор не велел. Отправляясь, по другим естественным надобностям, в дальний угол сада в детище Курчавенького – коллективную уборную, – Клавсевна и там боялась смотреть в темноте, а потому сидела над одним из отверстий по выбору, распахнув дверь настежь.

Это заодно позволяло ей издалека увидеть, кто идет по дорожке, направляясь по тем же надобностям, и немедленно исчезнуть, никого не беспокоя.

До выхода на пенсию Клавсевна была машинисткой в какой-то конторе, торговавшей рассыпной пудрой («Белая ночь», «Кармен», «Ландыш»), цветочными одеколонами («Красный мак», «Шипр»», «Сирень») и прочей сладкой женской парфюмерией. А наш сосед через дорогу, угрюмый куркуль Михаил Константинович, работал в той же конторе бухгалтером, и вот как-то раз, вскоре после войны – мы еще жили тогда в Белом Доме, – он поведал своим сослуживцам о том, как прекрасны сосны в нашем озерном краю, как пустынны берега Хеппо-Ярви, и посоветовал нашу местность для оздоровительных прогулок под летними зонтиками; Клавдия Алексеевна, как девушка очень немолодая и сильно одинокая, приехала в наш поселок с подругами и на прогулке увидела – тут ее сердце приостановилось – мою четырехлетнюю сестру Наташу; а у всех, кто видел Наташу, сердце останавливалось. Сероглазая, в светлых локонах, похожа она была на волшебную огорченную куклу, и смотрела так, словно она потерялась, а все ее родные погибли, но она не жалуется, а просто тихо горюет. Даже многодетные родители хотели бы ее схватить на руки и немедленно осыпать поцелуями и удочерить, а уж Клавсевна-то!..

Она стала ездить на озеро Хеппо-Ярви, чтобы смотреть на Наташу; та гуляла с няней; Клавсевна задружилась с няней. Няня была сурова: видела Клавсевнины лисьи ходы насквозь, держала ее на расстоянии, но Клавсевна была тиха, безвредна, покорна и восторженна; правильная тактика, – и няня смилостивилась, разрешила Клавсевне быть.

Так прошел год, два, Клавсевне пора было на пенсию, и она послушно вышла на пенсию, и стала получать свои тридцать два рубля – триста двадцать старыми, – пожизненно. В начале пятидесятых это было, наверно, еще ничего, но с каждым годом цены-то росли, а пенсия-то оставалось прежней. Сначала она, как квалифицированная машинистка, еще подрабатывала, брала работу на дом, хоть и панически боялась фининспектора, но потом у нее ослабли глаза, и доктор прописал ей желтые капли и запретил смотреть в темноте, да и на свету она видела не то чтобы очень.

Прошел еще десяток лет, родились мои младшие брат с сестрой, им понадобилась няня для гуляния. Наша-то няня уже была стара, – и она сама предложила маме свою, уже, можно сказать, старинную подругу Клавсевну: зимой Клавсевна не справится, а летом – за милую душу. И Клавсевна стала гулять с малышней за кров и еду и какую-то малую зарплату.

Сестра Наташа уже была не той огорченной куклой, она выросла, занималась спортом, ходила на стадион толкать ядро; она была девушкой на выданье, – а может быть, надо было позашивать ей всё, – но Клавсевна видела в ней ту, прежнюю, потерявшуюся девочку, и когда Наташа приезжала на дачу, ходила за ней хвостом.

Люди в нашей семье делятся на ужаленных Белым Домом и не ужаленных. Я – из ужаленных. Иду ли я по улице или лежу без сна, открыты мои глаза или закрыты – в любую минуту я могу взойти по деревянным ступенькам на черную террасу, открыть дверь, пройти через тесный коридор с какими-то коробками, с висящими на крючках летними пальто – тогда они назывались пыльниками, забытое слово, – вдохнуть тот воздух – настой тех цветов, той детской загорелой кожи, хозяйственного мыла, кипяченого молока, – коснуться перил лестницы, ведущей в мезонин, ее серо-голубых балясин, – и налево, в комнату, где печка с зелеными изразцами и двумя ошибочными синими. Июль. Мне пять лет. Няня говорит, что у нас родилась сестра, ее будут звать Олечка, и сейчас мы пойдем гулять и встретим машину с папой, мамой и этой новой сестрой.

Мы долго идем в гору – это настоящая высокая гора, через несколько лет на ней построят трамплин. С горы видно далеко, виден дальний берег синего озера Хеппо-Ярви, дальний пустой берег, ведь там никто не живет, там нельзя жить, там полигон, и раз в день там раздается гром – это взрыв снаряда,l’éclat d’obus, – невидимая пушка стреляет так, что дом вздрагивает и стекла дребезжат, надо звать Курчавенького с замазкой. Никто не видел полигона, но все знают, что он там, за полянами с горькушками, за болотами с белым дурманом, за малинниками, за ежевичниками, за разливами иван-чая. Мы стоим и смотрим из-под руки: там далеко посреди далекого леса далекая чистая поляна, и на ней два дерева, как два брата или две сестры. Там – рай.

Няня ведет нас мимо чайной с нетрезвыми мужиками, мимо керосинной лавки, где мама покупает керосин для примуса, – это еще эпоха дров и примусов, еще не продают газовые плиты, еще не придумана бестолковая мантра «только правый – средний нагрев». Мы заходим в аптеку, там всё травы, травы, травы, пахнет шалфеем, ромашкой, сушеным липовым цветом; тут работал наш Янсон, мы еще не знаем, что купим его дом, а из Белого Дома уйдем навсегда. Няня выбирает себе какую-то траву, и мы выходим на большак. Пыль.

Вот едут, вот наша «Победа» останавливается, и в ней – папа, и мама, и кулечек с нашей новой сестрой; мама отводит с маленького красного личика кружавчики. Это Олечка. Она проживет на свете тридцать шесть лет.

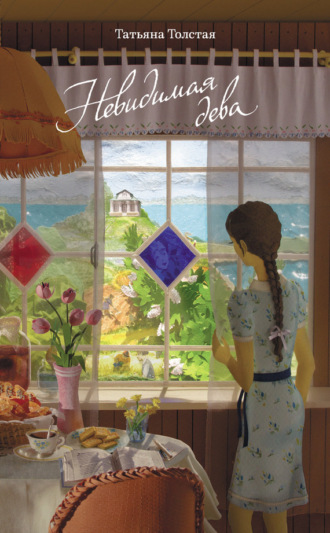

Если долго смотреть через синее стекло, кто-нибудь умрет. Не совсем, не безнадежно, – ведь смерти на самом деле нет, – но его уже не будет тут, среди нас, его нельзя будет потрогать, поцеловать, вдохнуть запах волос или шеи, взять за руку, спросить, посмотреть в глаза, – этого вот уже нельзя будет. Они уходят от нас в эту серую, сумеречную страну, лежащую за синим стеклом; если приблизить лицо к стеклу и долго смотреть, то в шуме и волнении сада, в колыхании ветвей на ветру, в печальном цветении серого жасмина, в море серой сирени проступают, кажется мне, их лица, их руки; они смотрят и машут нам, они нас заметили. Может быть, им, с той стороны, весело и светло, может быть, они играют в мяч или просто плавают на воздушных кораблях над нашими садами – глубоко запускают руку в теплый воздух и выдергивают цветы вместе с их длинными стеблями, и обрывают лепестки, и гадают о чем-нибудь – почему же им не гадать, – может быть, это мы, с этой стороны синего стекла, представляемся им серыми, и тоскующими, и запертыми, и недоступными, – не знаю. Но синее окно – это окно печали, и не надо в него смотреть ни долго, ни пристально.

У наших друзей, верхних жильцов Белого Дома, живших в мезонине – там, где яды, и трюмо, и лиловый халат, – утонула домработница. Она пошла купаться на озеро Хеппо-Ярви, заплыла «на обрыв», и ее затянуло в омут. Помню страшное волнение, словно ветер, пронесшееся по всем домам нашего соснового перешейка, помню, как одни взрослые побежали, а другие не пускали нас смотреть и загораживали; я так и не увидела утопленницу. Конечно, это правильно, я бы и сама не пустила детей смотреть на бездыханную девушку, но оттого, что я тогда ее не увидела, я теперь вижу ее всегда. Я не помню ее лица, не знаю имени, их много тогда было, молодых послевоенных девушек, нанимавшихся в прислуги, чтобы только уехать из постылой деревни, где нет парней и работа вся – на скотном дворе, а тебе хочется любви, и поцелуев, и свободы. Я помню только запахи этих женщин – пот, и дешевая розовая пудра, и особый запах девичьей кожи, – мужчина пахнет иначе, он пахнет мотоциклом, это не перепутаешь. Девушки крутили любовь с солдатами из воинской части, расположенной неподалеку, а потом отчего-то плакали, увольнялись и исчезали. Были Нины, и Валентины, и Люба, которая шила, и Клавдия, и Зоя, от которой осталась розовая полукруглая гребенка, и красивая Маруся, задержавшаяся надолго, потому что у нее была сухая полиомиелитная нога, и никто не хотел на ней жениться.

Которая из них утонула, не знаю, поэтому та, невидимая, лежащая на озерном берегу, на траве, за переступающими ногами взрослых, суетящихся, склоняющихся, была всеми – и Ниной, и Клавдией, и другой Ниной, и Зоей. Она была всеми, она лежала на спине, на боку, ничком, прислоненная к дереву, укрытая одеялом, голая, в ситцевом купальнике в мелкий цветок, в оранжевый горох, в синем шерстяном; в нижнем белье, розовом атласном, белом хлопчатобумажном, в долгополой почему-то ночной рубашке, облепившей бледное молодое тело. Она была сестрицей Аленушкой, взывавшей из толщи вод: «Братец мой, Иванушка! Тяжел камень ко дну тянет, шелковы травы ноги спутали, желтые пески на грудь легли!».

Потом взрослые говорили, объясняли, что дно озера Хеппо-Ярви устроено так: сначала все гладко, гладко и неглубоко, а потом вдруг раз! – и страшный обрыв, но не просто обрыв, а обрыв с омутом, впадиной, пещерой, и если ты плаваешь там, на этой линии обрыва, то тебя может затянуть под гладкий берег, как под крышу, как под навес.

Между миром родителей – книги, наука, здравый смысл, вообще, так сказать, энциклопедизм и просвещение, и миром нянек – сказки, мифы, страхи, приметы, ночные шорохи, – располагался мир детей, пытающихся понять, не знающих, как спросить. Непонятные вещи. Непонятные люди. Солдат, например. Из мира взрослых, скажем, долетали слова о том, что очередная «Нина» опять ушла вечером с солдатом, и что это ведь ничем хорошим кончиться не может, о-хо-хо. Няня же, пугая нас и принуждая к послушанию, угрожала тем, что вот, придет солдат и заберет тебя в мешок, и унесет с собой. Это было и страшно, и непонятно, а доказательством того, что такая практика – уносить в мешке – существует, были картинки к сказке «Маша и медведь», где, как все помнят, прямоходящий медведь несет через темный лес девочку в коробе с пирожками.

Ужас. Солдат, медленно ступая, входил на черную террасу Белого Дома, снимал не спеша крепкий заплечный мешок. Куда он меня понесет? Зачем он меня понесет? Что будет потом? Бросит ли он меня в воду, чтобы меня затянуло под берег и шелковы травы мне ноги спутали? Станет ли он точить ножи булатные? Или, может быть, неведомо как сойдя с большой, засиженной мухами фотографии, выпускники Технологического Института, в усах и овалах, засыплют меня желтой удушливой бумагой, так что я буду задыхаться, и бить ногами, и просыпаться с криком и сердцебиением, – няня, няня!

В этой комнате с темно-зелеными изразцами и двумя ошибочными синими не было занавесок. Я помню осеннее ярко-золотое и прозрачное утро, когда я проснулась от света, залезла на подоконник и, стоя на коленках, смотрела в окно. Мир за окном был таким, каким он, наверно, был изначально задуман: весь из золота, тишины и добра. Вот бесшумно слетел еще один лист. Мне было лет пять. Мыслей у меня не было. Было – возникло в то утро и не прошло до сегодняшнего дня – осознание своего, отдельного от других, «я».

А стало быть, за этим должно было последовать изгнание из рая, и оно последовало, и мы покинули Белый Дом, и ворота, ведущие в него, захлопнулись, и пути в него были для нас навеки завалены.

Конечно, мы все любили свою кривую, сырую, нелепую дачу. Она была наша собственная, никто нам ничего тут не запрещал, и можно было делать с ней что угодно. Например, на чердаке, под самой крышей Курчавенький строил, да так и не достроил две комнаты. Но в каждой были и дверь, и окно, и какой-то потолок из вагонки, так что не обязательно было обращать внимание на недостатки. Я присвоила себе одну из них и зачем-то покрасила раму окна в радостно-красный цвет; получилось отвратительно, и я торопливо перекрасила ее назад в белый, но красный все равно просвечивал, и я наносила краску слой за слоем, пока окно вообще не перестало закрываться.

Мне понравилось красить, и я выкрасила все, что могла, пока краска не кончилась: оконные рамы, двери на веранду, пороги, и даже черный дореволюционный буфет – янсоновское наследие – выкрасила, к маминому огорчению, в белый цвет.

Каждый день мы покупали у одних соседей молоко – большую трехлитровую банку, у других – клубнику или малину. Сначала мама пыталась сажать клубнику сама, но потом сдалась и махнула рукой. От Янсона осталось прекрасное хозяйство, у него было все, от крыжовника до кроликов, он разводил кур, держал поросенка, в саду у него росли яблони разных сортов, вишневые деревья и даже одно сливовое, которое мы считали какой-то мусорной бесплодной ольхой, пока оно вдруг не сошло с ума – раз в несколько лет с деревьями это случается – и не обсыпалось сначала чудными цветами, а потом и плодами, несъедобными, но это же неважно.

У него даже когда-то была корова, у Янсона, так что к дому был пристроен коровник, но когда мы купили дом, коровник уже давно был превращен в большой чулан со шкафами и полками вдоль стен, и не было даже следа ее, этой забытой коровы, и мы не знаем, какая она была, какого цвета, и как ее звали, и были ли у нее дети, и что с ней стало – окончила ли она свои дни провернутая на котлеты, или пала от старости или болезни; только в парны́е, предгрозовые дни, когда от земли поднимаются запахи, в коровнике слабо-слабо, будто повеял ветерок с залетейских пастбищ, пахло животным. В маленькое оконце входил вечерний луч, пыль сеялась в луче, не взлетая и не оседая, но вечно пребывая, вечно кружась, и коровья тень проходила, тяжело ступая, вздыхая, из одного сумрачного угла в другой.

Когда-то коровы были чуть ли не у всех в поселке – кроме Белого Дома, конечно, Белый Дом коров не держал, – но в какой-то момент властям там, наверху, опять что-то пригрезилось и вышел указ срубить все яблони и сдать всех коров в колхоз. Покорные поплакали, порубили и яблони, и коров – не отдавать же их, действительно, чужим людям, – но некоторые рассудили, что монарший гнев пролетит и тучи снова рассеются, и затаились. Одна соседка, уж очень любившая свою телку, завела ее в лодку и отвезла на необитаемый остров на озере Хеппо-Ярви – у нас он назывался Ландышевый остров – и та бродила по нему, ничего не понимая, и, вероятно, жевала эти ландыши, а хозяйка ездила к ней на утреннюю дойку – в тумане по гладкой воде, и на вечернюю – по бурным айвазовским волнам, с ведром и чистыми бидонами для белого этого, ландышевого молока.

У Янсона не было детей, только жена (на фотографии я вижу ее с коромыслом среди кур, на фоне сарая с поросенком), поэтому он мог посвящать все свое свободное от аптеки время кроликам или вишням, в нашей же семье детей было видимо-невидимо, не успели подрасти младшие, как старшие нарожали своих, – маме было не справиться с садом-огородом, так что все аптекарское хозяйство понемногу пришло в запустение: яблони вымахали высотой с со́сны, крыжовник выродился, персидская сирень перестала цвести и стояла метла метлой, а турецкая гвоздика ушла со своих грядок, и мы иногда находили ее среди сорняков у забора.

Мы не любили работать в саду, мы любили сидеть вечерами на крыльце, или играть в карты, любили читать или играть в шарады, или сочинять стихотворную чепуху – это когда каждый пишет по две строчки, передавая по кругу написанное. Иногда подключался и папа, тогда чепуха приобретала компактность и смутный оттенок политической крамолы:

Мао Цзе-дун, призвавши Го Мо-жо,Сказал ему: «Послушай, братец,Хочу тебе я подарить ружжо,Но только ты не смей патроны тратиць.И, казни ждя,Люби вождя».Мама проходила мимо нас с секатором, или граблями, или тяпкой, она что-то делала в саду до темноты, подавая нам пример трудолюбия, – бесполезный пример, мы не двигались с места, если мама специально о том не просила, а она не просила. Иногда спазм совести все же охватывал кого-либо из нас, и мы говорили ей вслед: «Мам! Ну завтра я там прополю, ладно!», и мама бесстрастно отвечала: «Морген, морген, нур нихт хойте, – заген алле фаулен лёйте», что по-немецки означало: завтра, завтра, не сегодня, – так ленивцы говорят!

(Потом, позже, через много лет, когда советский строй развалился и на смену ему пришли времена демократические, а потому работа на общее благо стала смешным и презренным анахронизмом, питерские дворы быстро заросли мусором, но на субботники никто уже не выходил. Вернее, выходили двое: дворничиха и мама. Маме было уже к восьмидесяти. Она надевала брезентовые рукавицы, повязывала голову косынкой и шла убирать бутылки, проступившие к весне из-под снега, подметать смерзшиеся собачьи какашки, сгребать бумагу, пакеты и наркоманские шприцы. В телевизоре Собчак лаял о демократических принципах, все увлеченно смотрели; мама проходила мимо, ничего нам не говоря. «Мама, ну посиди уже, хватит!» – «Мусор сам себя не уберет. Мы хотим жить в чистом дворе?»)

Помимо ландышевой коровы, была корова Эйманов, но к Эйманам ходить было далеко и лениво – метров триста по дороге, заросшей густой травой. Там была непонятная, объятая печалью Вера Эйман, умевшая выводить бородавки четвертушками яблока: одну четвертушку привязать к бородавке, три зарыть, сказать волшебные слова: «Трое едут на лошади: возьмите куриную жопку с собой!» – и через неделю от бородавки не оставалось и следа: трое на лошади слушались. Эта Вера когда-то – до 1914 года – была костюмершей у балерины Анны Павловой, она одевала и раздевала великую женщину, чистила ее лебединые пачки, благоговела, объездила с ней весь мир. Она выносила и показывала нам бархатные альбомы с фотографиями, с автографами: «Милой Вере…» Вот стоишь, маешься с трехлитровой, оттягивающей руку банкой – ну ладно уже, можно я уже пойду?.. а Вера всё переворачивает картонные, бывшие кремовые, листы дрожащей рукой: видите? вот тут тоже: милой Вере… Потом Анна Павлова осталась жить в Англии, а Вера вернулась в Россию, чтобы выйти замуж.

Она и вышла, то есть она думала, что вышла, но собственно брак как таковой все никак не совершался иles cris de passion не оглашали темные своды супружеской опочивальни: муж нежно целовал Веру в лоб и выходил из комнаты, притворив за собой дверь. Вера была невинной девушкой, но какие-то туманные представления о смысле супружества все же имела: так день шел за днем, и ночь сменяла ночь.

Наконец, она отчаялась дождаться обещанных, вроде бы, перед алтарем ласк и, не понимая, что это все значит и не зная, кого спросить, поднялась со своего стылого ложа и постучалась в комнату свекрови – за советом. О ужас, о бездны: слабый свет керосиновой лампы, тени, и кружева, и разбросанные простыни: да, ее муж предавался любовной страсти с собственной матерью в постели, где та его родила и, как оказалось, в свой срок сделала своим любовником и за тридцать лет так и не отпустила.

Вера повесилась. Но муж вынул ее из петли, привел в чувство и повесился сам. Его уж никто не откачивал.

Больше она замуж не выходила, так и иссохла среди бархатных альбомов, наполненных чужой волнующей красотой. Говорили, что после случившегося мужчины вызывали у нее ужас. Я не знаю, – когда она передавала нам банку с молоком, бережно размещая ее в клеенчатой сумке, думала ли она иногда, что ведь можно было иначе, что можно было забыть, пережить, полюбить живого человека, родить детей, вскормить их собственным молоком, собственным телом, так бездарно проведшим на обочине жизни отпущенный ему земной срок? Или она вся ушла в эту лебединую белизну прошлого, в эту мечтательную, возвышенную грусть, в эти пуанты, в эти банты, ленты, воланы и кружева, которые сама же и отбеливала жавелевой водой, отглаживала и плоила маленьким чугунным утюгом?

Именем Анны Павловой назван нидерландский самолет, и австралийский торт, и даже какие-то гаптофитовые, прости господи, водоросли, имя ее гремит, и это все замечательно и великолепно, но пусть она там, по ту сторону синего стекла знает, что и тут, в глуши сосновой, в тени Белого Дома вечная девушка Вера всю свою долгую грустную жизнь тоже любила ее и после вечерней дойки гладила ее прохладные фотографии, как некогда гладила оборки.

Клавсевна нанята была выгуливать малышню, Ольгу и Ваньку, чтобы не путались под ногами, тут и без них дети росли в три яруса. Идешь куда-нибудь, болтаясь, понятно, без дела – вон они: расположились у какого-нибудь песочного обрывчика, у поваленной сосны: Клавсевна в красном полупальто, видном издалека – на корнях, Ольга и Ванька лепят куличики или возят машинки-грузовички: жу-жу-жу. Не знаю, что она им там рассказывала и чем развлекала, но у них завелся невидимый персонаж по имени Федор Кузьмич, никакого отношения к фигурам историческим, как я понимаю, не имевший. Так, всплыл откуда-то, и вот уж он тут. Федор Кузьмич был ролевой моделью: он всегда доедал всё до конца, не вылизывал блюдце даже из-под малинового киселя, не выплевывал косточки прямо на стол, а только в ложечку, а уж потом уже – на краешек тарелки. Перед тем как войти в дом, Федор Кузьмич вытрясал песок, набившийся в сандалики, и отряхивал с себя сосновые иголки. Ондумал о том, что маме подметать придется. Федор Кузьмич не болтал ногами за столом, не ковырял в носу, не рисовал на клеенке цветными карандашами. Он – конечно! конечно же! – не заваривал чай в ведрах свежей воды, принесенных с озера, как это делала Ольга, он не бегал вот прям ногами по черничным пирогам, отдыхавшим под кухонными полотенцами, как это делала она же, он не перемешивал – быстро-быстро – сахар и соль, глядя невинным и наглым взором на застигших вас, Ольга Никитична, за таким занятием! и пусть вам пять лет, и пусть вы самое неуправляемое существо на много километров вокруг, – носик кнопкой, кудри штопором, – Федор Кузьмич, степенный и образцовый, не одобряет такое непонятное озорство и безобразие.

Обрывки этого эпоса доносились до моих ушей; Клавсевна деликатно шелестела, малышня что-то усваивала.

Сейчас, когда Ольги давно уже нет с нами, а мы прожили свои жизни и скоро уйдем за стекло, я позвонила брату Ивану в другую страну, чтобы спросить: а что это всё было? кто он был, этот Федор Кузьмич? откуда взялся, куда ушел? – но Иван не помнит. Был и был. Значит, опять только я, я одна – свидетель существования этих титанов и их полуразрушенных жилищ.

Ты помнишь дворец великанов,В бассейне серебряных рыб,Аллеи высоких платановИ башни из каменных глыб?Как конь золотистый у башен,Играя, вставал на дыбы,И белый чепрак был украшенУзорами тонкой резьбы?Ты помнишь, у облачных впадинС тобою нашли мы карниз,Где звезды, как горсть виноградин,Стремительно падали вниз?Мне было лет двенадцать, когда я сняла с полки тоненькую старую книжку и прочла эти стихи. Мне показалось, что они обращены ко мне: когда из книги говорят «ты помнишь?», то мне кажется, что да, я помню. Да, кажется, помню. Что-то такое припоминается. Я, правда, не знаю, что такое чепрак, и мне до сих пор лень узнать, но это, наверно, больше по вашей части, Николай Степанович, а горсть виноградин – это пусть будет мое. Я прочитала, и послушно вспомнила, и сразу дворец великанов представился мне Белым Домом, – ведь и белые колонны, и темно-зеленые изразцы, и гладкие серо-голубые балясины уходящей далеко вверх лестницы были в моем детстве исполинскими, а окно мансарды упиралось прямо в крону сосны, и шишки ее стучали в стекло на ветру, так что и до облачных впадин было совсем рукой подать.

Федор Кузьмич, очевидно, был из породы титанов, тех, кто населял землю едва ли не до появления человека, – великолепный житель Золотого Века, не равный, конечно, демиургу Дмитриеву, сотворившему наш мир по своей прихоти и увидевшему, что это хорошо, но сопоставимый с ним. О двенадцати подвигах Федора Кузьмича пели слепые аэды на пыльных и шумных торжищах, в тени камышовых навесов; ушлые люди показывали за маленькую денежку скалу, где ступала циклопическая, размером с кровать, нога Федора Кузьмича, отвесную стену, заросшую плющом, где Федор Кузьмич ткнул своим посохом – и заструилась сладкая вода. Вот тут Федор Кузьмич исцелял расслабленных, а вон там победил Минотавра. Радуга в небе, громовой удар снаряда на невидимом полигоне, два дерева-близнеца на дальнем, недосягаемом берегу, – все это были следы Федора Кузьмича, долго еще остававшиеся в этом мире, пока Золотой век не ушел – а я и не заметила, как это случилось, проморгала, – и на смену ему пришли Крында и Смякс.