Полная версия

Имплантация

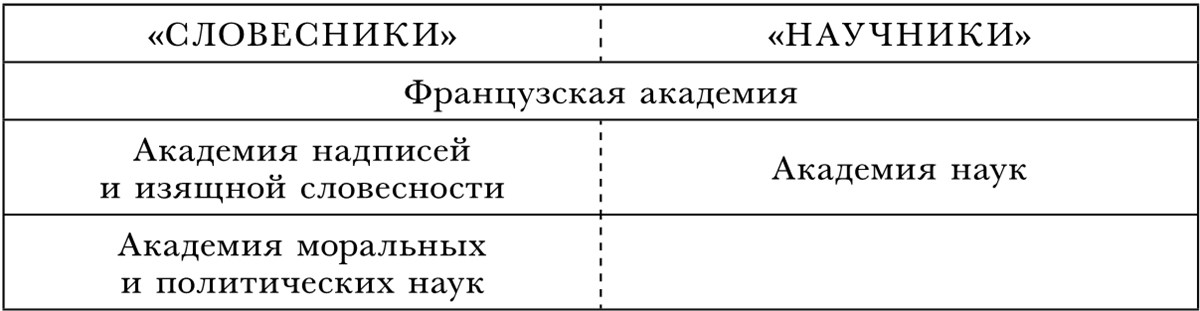

Рассмотрим теперь в целом организационную структуру Французского Института по отношению к оппозиции lettres vs. sciences. Мы выносим за рамки нашего рассмотрения Академию художеств: она по определению не укладывается в пределы данной оппозиции. Положение остальных четырех академий Института по отношению к оппозиции lettres vs. sciences схематически отображено на двух нижеследующих таблицах. В первой таблице основанием классификации служит титульный (а в случае Французской академии – уставной) предмет занятий академии. Во второй таблице основанием классификации служит основная профессиональная принадлежность членов академии: принадлежат ли они к миру словесности или к миру наук. Подчеркнем важный ограничительный момент: обе таблицы отображают категоризацию, безусловно господствовавшую во французском культурном сознании к середине XIX века.

Таблица 2

Таблица 3

Порядок следования академий по вертикали отражает и их хронологическое старшинство (Французская академия – самая старая, АМПН – самая новая), и их престижность (Французская академия – наиболее престижная, АМПН – наименее престижная). Как можно видеть из таблицы, между самой старшей и самой младшей из академий существует известная симметрия в том отношении, что обе они являются медиаторами для противопоставления lettres vs. sciences. При этом медиация осуществляется двумя этими академиями по-разному (можно сказать, в зеркально обратных друг другу вариантах): Французская академия провозглашает уставным предметом своих занятий словесность и только словесность, но систематически зачисляет в свои ряды (наряду с литераторами) людей науки; АМПН же провозглашает уставным предметом своих занятий науки, но систематически зачисляет в свои ряды людей, принадлежащих к миру словесности. В качестве дополнительного и необязательного подтверждения этому последнему тезису приведем еще и констатацию С.-А. Летерье (относящуюся к периоду 1830–1850‐х годов): «Члены АМПН являются в первую очередь ораторами» [Leterrier 1995, 107].

Мы не будем в этом очерке рассматривать историю и роль Французской академии – наиболее широко известной из всех академий Института. Отметим лишь важнейшую идею, на которой строится вся ее идеология. Это идея совершенства французского языка – а совершенству французского языка могут служить все на нем пишущие, какого бы рода ни были их сочинения. Логичным следствием из этого постулата является систематическая практика, когда в число членов академии избираются ученые, отличающиеся высоким качеством стиля своих научных сочинений. Но следует подчеркнуть, что эта идеология примирения «словесности» с «науками» не всегда полностью разделялась самими учеными – избранниками Французской академии. Ярким примером здесь может служить великий физиолог Клод Бернар, ставший ее членом в 1868 году. В записной тетради Бернара мы находим следующую запись:

Литератор [un littérateur] – это человек, который приятно говорит, чтобы не сказать ничего. Ученый, который хорошо пишет, никогда не будет литератором, ибо он пишет не для того, чтобы писать, а для того, чтобы нечто сказать. Литератор – это человек, который должен жертвовать содержанием ради формы. Это изготовитель одежды, портной, который с равным успехом обряжает в свои платья и манекен, и великого человека [Bernard 1942, 95].

Прокомментируем теперь положение двух академий, воплощающих собой противопоставление lettres / sciences на обеих вышеприведенных таблицах.

Академия наук – единственная из академий Института, которая однозначно, без каких бы то ни было оговорок, двусмысленностей и без исторической изменчивости отождествляется с одним и тем же полюсом оппозиций lettres / sciences и hommes de lettres / hommes de sciences. Что касается Академии надписей и изящной словесности, то по отношению именно к этой академии был наиболее значим фактор исторической изменчивости: если в XVIII – первой половине XIX века французское культурное сознание безоговорочно относило членов этой академии к «словесникам», то в XX веке, особенно в последней его трети, некоторые ее члены позиционируют себя как представители «гуманитарных наук», подчеркнуто следующие максимально возможным в данной сфере требованиям научности; соответственно, они мыслят себя где-то в промежутке между категориями lettres и sciences. Заметим, что такая эволюция была как раз результатом деятельности героев нашей книги, делавших все для распространения идеалов «научности» на сферу «учености». Но если говорить о структурной позиции Академии надписей по состоянию на середину XIX века, то наши таблицы отражают тогдашнее положение вещей достаточно адекватно.

Хорошей иллюстрацией самосознания членов Академии надписей в 1860‐х годах может служить документ, опубликованный Михаэлем Вернером в 1990 году. Это письмо Гастона Париса (тогда – начинающего специалиста по романской филологии) к Эрнесту Ренану, написанное в начале 1866 года. Обстоятельства написания письма таковы. В 1865 году вышла в свет отдельной книгой докторская диссертация Гастона Париса «Поэтическая история Карла Великого», посвященная французским chansons de geste. После этого книга Париса была выдвинута на соискание Гоберовской премии, которую Академия надписей и изящной словесности ежегодно вручает за лучшее ученое изыскание по истории Франции или по предметам, связанным с историей Франции. Однако в ходе кулуарных обсуждений, предшествовавших заседаниям жюри, члены Академии надписей высказали в адрес книги Париса целый ряд серьезных замечаний. Эти замечания были разнообразны, но почти все они шли в одном направлении: книга Париса не удовлетворяла эстетическим критериям академии. Она не соответствовала требованиям, предъявлявшимся к ученому сочинению как к произведению изящной словесности. Ренан, отстаивавший в академии интересы Париса, немедленно сообщил ему об этих критических замечаниях, с тем чтобы Парис составил список ответов на них, который мог бы быть использован Ренаном в ходе заключительных обсуждений книги на заседаниях жюри. Ответы Париса на замечания Академии надписей как раз и содержатся в письме к Ренану, которое опубликовал М. Вернер. Приведем некоторые выдержки из этого письма.

Гастон Парис – Ренану, начало 1866 года:Меня упрекают в том, что я приписываю средневековым поэмам слишком большую эстетическую ценность; но я указал на стр. 30, что я не буду заниматься эстетическим аспектом, что поэмы доставляют мне наслаждение, но что я не решаюсь рекомендовать их всеобщему вниманию; что моя работа в гораздо большей степени научная, чем литературная [que mon travail était scientifique beaucoup plus tôt que littéraire].

Я якобы непочтительно отозвался о Вергилии; но я всего лишь сказал (на стр. 160), что родина Вергилия и Тассо не породила эпопеи; при этом я не преминул сослаться в примечании на мнения столь компетентных судей, как Моммзен, Бернгарди и Рут. Заключать отсюда, что я не восхищаюсь талантом Вергилия, нелогично; еще раз повторяю, что я не хотел трактовать мой предмет со стороны словесности [du côté littéraire]; странно, что меня стремятся любой ценой заставить занять именно эту сторону. К другим наукам таких требований не предъявляют: натуралист сколько угодно может говорить, что такая-то разновидность розы не встречается в природе, а выращивается искусственно, и никто не подумает упрекать его в недостатке вкуса. Ученый [le savant] и словесник [le lettré] суть два разных человека, их цели и методы различны; я стремлюсь быть первым, зачем же меня хотят обязательно заставить быть вторым. ‹…›

Говорят, что моей книге якобы недостает порядка и метода. Я же, напротив, льщу себя иллюзией, что я-то как раз одним из первых привнес порядок и метод в подобные изыскания; если лица, совершенно чуждые данному предмету, и испытывают некоторые затруднения, очутившись среди множества фактов, которые я привожу, то люди, издавна изучавшие этот предмет, наоборот, впервые находят в моей книге путеводную нить, позволяющую им ориентироваться в этом лабиринте. Именно в этом и состоит полезная сторона моей работы: в ней сведены воедино и распределены по классам все подробности, которые раньше были разрознены. Почти всеми своими находками я обязан этой методе; свет на вещи проливается всегда благодаря сближению подробностей. ‹…›

Стилистические замечания я принимаю ‹…› Меня также упрекали в употреблении немецких выражений; они мне казались необходимыми; и все, кто занимается наукой, хорошо знают, что о науке надо говорить научно и что нельзя отказаться от короткого и ясного технического термина из чисто риторических соображений. Кроме того, Гоберовская премия за самое красноречивое сочинение по истории Франции присуждается Французской академией; Академия же надписей должна присуждать премию за самое ученое и самое глубокое сочинение; стало быть, стиль здесь имеет второстепенное значение [Paris 1990, 184–185].

Остается добавить, что аргументация Ренана убедила академиков, и Парис получил Гоберовскую премию. Вся эта история показывает, с одной стороны, сохранявшееся к 1866 году в Академии надписей и изящной словесности господство риторического и эстетического подхода к ученым изысканиям; с другой же стороны, становится очевидным, что унаследованные от прошлого ценностно-категориальные рамки не были абсолютно жесткими: они поддавались известной адаптации к новым веяниям. Но для проявления снисходительности к нарушителям жанровых приличий было необходимо – как показывает опять-таки этот случай – наличие благоприятного «субъективного фактора»: во-первых, у Гастона Париса был внутри академии красноречивый и влиятельный заступник в лице Ренана; во-вторых же – и важность этого обстоятельства трудно переоценить, – Гастон Парис был сыном одного из старейших на тот момент членов Академии надписей, Полена Париса. Гастон Парис был «наследником», одним из «своих» – и здесь уже не мог не сказаться фактор внутрикорпоративной солидарности, столь важный для функционирования французского общества в целом.

Глава 2

Мечта об университетской реформе

В 1966 году один из крупнейших французских интеллектуалов ХХ века, социолог и публицист Раймон Арон характеризовал нынешнее состояние французской университетской системы следующим выражением: «французские псевдоуниверситеты, какими их сделала история» [Aron 1966, 2]. В 1995 году, через тридцать без малого лет после Арона, не столь крупный, но все же весьма известный сегодня французский интеллектуал – философ и публицист Ален Рено – писал в предисловии к своей книге «Университетские революции» следующее:

Интересная страна – Франция: слова здесь имеют такую важность, что иногда они в конечном счете заменяют собой вещи или по крайней мере заставляют нас верить в существование этих вещей. На протяжении целого века (1793–1896) Франция ‹…› не имела «университетов» в том смысле, в котором университеты существовали в Германии или в Англии. Но появились ли университеты во Франции после того, как сам термин «университеты» снова был здесь введен в институциональный обиход? Данный вопрос заслуживает обсуждения; скажу больше: этой книгой автор как раз и хотел бы поспособствовать тому, чтобы подобное обсуждение открылось вновь – теперь, когда прошел целый век с того момента, как важность этой проблемы была осознана режимом Третьей республики [Renaut 1995a, 15–16].

Итак, «мнимость» французских университетов – это проблема, которая еще совсем недавно осознавалась во Франции как не снятая с повестки дня. Своими корнями эта проблема уходит в XIX век. Ниже мы как раз и рассмотрим попытки решения этой проблемы в XIX веке – с 1815 по 1896 год. Сюжет вроде бы выходит за рамки собственной темы нашей книги – и тем не менее мы должны посвятить ему отдельный очерк. Должны потому, что именно в мечте об университетской реформе впервые кристаллизовался запрос на пересмотр той институционально-ценностной матрицы, которую мы старались описать в предыдущей главе. В этих административных мечтаниях раньше всего возникает ориентация на ценностно-институциональное устройство немецкой культуры как на образец для подражания.

Страна факультетов

Разрыв между французской и немецкой системами высшего образования окончательно оформился за пять лет в начале XIX века, когда, с одной стороны, Наполеон своими декретами от 10 мая 1806 года, 17 марта и 17 ноября 1808 года учредил единый для всей Франции «имперский Университет», а с другой стороны, под руководством Вильгельма фон Гумбольдта в 1809–1810 годах был создан Берлинский университет. Но создание этих двух принципиально разных университетских моделей явилось результатом предшествующего длительного развития образовательных систем Франции и Германии в расходящихся направлениях. Если рассматривать события в перспективе истории гуманитарного знания – тогда первоначальное расхождение двух систем следует отнести к XVI–XVII векам, и искать его следует не в сфере «высшего», а в сфере «начального» и «среднего» образования. Именно тогда Реформация и Контрреформация дали первоначальный импульс развитию двух альтернативных моделей отношения к книге и к знанию.

Однако истоки расхождения этих двух моделей – тема, требующая отдельного рассмотрения. Мы же сейчас сосредоточимся на ситуации, сложившейся в первой трети XIX века. Гумбольдтовская модель университета известна русскому читателю достаточно хорошо, и ее основные ценностные и организационные принципы (идеал Bildung, соединение обучения и исследования, университетская автономия, ведущая роль философского факультета) не нуждаются в особых разъяснениях.

~~~~~~~~~~~

Достаточно будет сослаться хотя бы на две публикации текста Гумбольдта «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине» (см. [Гумбольдт 2000], [Гумбольдт 2002]), на первые две главы в книге Фрица Рингера «Закат немецких мандаринов» [Рингер 2008, 20–156], а также на статьи: [Дуда 2000], [Шнайдер 2004], [Шнедельбах 2002].

~~~~~~~~~~~

Что же касается наполеоновской модели университета, то она до сих пор известна в России гораздо хуже, и знакомство с ней может вызвать у неподготовленного читателя некоторую оторопь. Между тем именно эта модель (с малосущественными для нас разночтениями) действовала во Франции практически на всем протяжении XIX века, во всяком случае, вплоть до университетских реформ 1896 года. В некоторых существенных отношениях (хотя и не во всех) наполеоновская модель продолжает действовать и поныне – на что, собственно, и намекали Р. Арон и А. Рено.

Согласно вышеперечисленным наполеоновским декретам, на всей территории Франции создавалась единая централизованная система образования. Вся эта система в ее совокупности именовалась имперским Университетом (в единственном числе!). В состав Университета входили на регулярной основе следующие педагогические подразделения («школы»): 1) факультеты; 2) лицеи; 3) коллежи; 4) частные школы (institutions); 5) пансионы; 6) начальные школы (см. Приложение 1.)

Таким образом, университет во Франции отныне был всего один, и этот университет был везде, а значит, нигде: он включал в себя образование и государственное, и частное; и высшее, и среднее, и начальное. Понятие университет во французском обиходе и раньше не соотносилось исключительно со сферой, условно говоря, «высшего» образования – при Старом порядке университеты обеспечивали и «высшее», и «среднее» образование (см. об этом в предыдущем очерке); новинкой наполеоновских указов было то, что теперь ведению университета подлежало и начальное образование, и, главное, что слово université отныне не имело множественного числа.

~~~~~~~~~~~

В качестве административного термина слово Университет просуществовало вплоть до принятия в 1850 году «Закона об общественном образовании» (т. н. «закон Фаллу»). «Закон Фаллу» вновь открыл Католической церкви широкий доступ в сферу среднего образования, откуда Церковь была фактически изгнана декретами Наполеона; изъятие из официального употребления термина Университет с его наполеоновскими коннотациями символически закрепляло этот курс на примирение с Церковью (подробнее см. [Liard 1888–1894, II, 236–239]; [Prost 1968, 173–177]). Вместо Университет отныне говорили общественное образование (впрочем, термин Университет еще долго сохранялся в неофициальном обиходе) – но в интересующих нас структурных и ценностно-функциональных аспектах система от этого нисколько не изменилась. Университеты во множественном числе стали реальностью лишь после реформ 1896 года.

~~~~~~~~~~~

Регулярная подсистема высшего образования (смысл уточняющего эпитета «регулярная» станет ясен из дальнейшего изложения) строилась теперь не из университетов, а из факультетов. При этом было утрачено традиционно предполагавшееся «университетской идеей» представление о полном наборе факультетов как о естественной форме их существования: по состоянию на 1828 год полный набор факультетов был представлен лишь в Париже, Страсбурге и Тулузе. Еще два города довольствовались каждый тремя факультетами, три города – двумя факультетами, и, наконец, в шести городах было по одному факультету. Если Германия в XIX веке стала образцовой страной университетов, то Франция стала страной факультетов.

Однако самый фундаментальный принцип этой модели, определявший все прочие ее особенности, не был эксплицирован ни в каких уставных документах. Он касался ценностного соотношения между высшим и средним образованием. Как уже упоминалось в предыдущем очерке, на французском языке термины начальная школа и средняя школа впервые появились соответственно в 1791 и 1792 годах, в докладах соответственно Талейрана и Кондорсе об организации общественного образования, но триада «начальное – среднее – высшее образование» вошла в словоупотребление и в административную реальность лишь в 1833–1834 годах, с приходом Гизо на пост министра просвещения (1832–1837). Тем не менее de facto различение среднего и высшего образования как образования лицейского (коллежского) и постлицейского (постколлежского) подразумевалось само собой и до 1830‐х годов. Как писал Гизо еще в 1816 году,

просвещенность ‹…› необходимо должна сочетаться с превосходством в ранге или в состоянии. Это и есть предмет среднего образования ‹…› Оно включает в себя все, что необходимо знать, чтобы быть хорошо воспитанным человеком ([Guizot 1816, 2–3]; цитата приведена в [Chervel 1998, 155]).

Таким образом, среднее образование – это по определению элитарное образование для обеспеченных слоев. Получив полное среднее образование, ты уже тем самым безусловно принадлежишь к элитарной части французского общества (на протяжении XIX века доля мальчиков школьного возраста, получавших среднее образование, не превышала 5 % – см. об этом [Prost 1968, 34]; об элитарности среднего образования см. [Ibid., 331–335]). Высшее же образование – не более чем утилитарная надстройка над средним образованием, нацеленная на чисто профессиональную подготовку. Тот же Гизо писал впоследствии в своих мемуарах:

В сфере высшего образования публика в то время [к началу 1830‐х годов] почти ни о чем не тревожилась и почти ни к чему не стремилась; публику не занимали никакие значительные идеи, никакие нетерпеливые желания касательно высшего образования; умственные притязания слабели перед притязаниями политическими; высшее образование строилось и давалось таким образом, чтобы его хватало для практических нужд общества; общество же относилось к нему со смесью удовлетворенности и равнодушия [Guizot 1860, 113].

Привычные для нас ценностные отношения между средним и высшим образованием здесь перевернуты: высшая социальная ценность закреплена не за высшей, а за средней ступенью (о примате среднего образования во французской образовательной системе см. [Durkheim 1999, 25]; [Prost 1968, 21]; [Mayeur 2004, 499–500]).

Эта доминанта подсистемы среднего образования имела не только ценностный, но и функциональный характер. Но гегемония среднего образования сказывалась в разной степени на судьбе разных факультетов. Всего в наполеоновском Университете существовало пять разрядов факультетов: 1) факультеты богословия; 2) факультеты права; 3) факультеты медицины; 4) факультеты математических и физических наук (в обиходе именуемые просто «факультетами наук»); 5) факультеты словесности. Однако по своим функциям эти пять разрядов ощутимо разделялись на две группы: сегодняшние историки и социологи именуют эти две группы соответственно «факультетами профессиональными» и «факультетами интеллектуальными» (или «академическими»). К первой группе относились факультеты богословия, права и медицины: их функцией была подготовка и дипломирование специалистов-профессионалов в соответствующей отрасли знания. Ко второй группе относились факультеты наук и факультеты словесности. Знание точных наук и словесности (в отличие от их практического применения или их преподавания) вообще не рассматривалось как сфера профессиональной специализации. И точные науки, и особенно словесность мыслились как составные части того, что к концу XIX века станут называть «общей образованностью», culture générale. Иначе говоря, знание и точных наук, и словесности входило по определению в сферу главным образом среднего образования. Какие же квалификационные функции в таких условиях могли отводиться факультетам наук и словесности? Всецело вытекающие из вышесказанного: персонал этих факультетов призван был обеспечивать на территории Франции работу всех экзаменационных комиссий (так называемых «жюри») по присвоению звания бакалавра – иначе говоря, обеспечивать проведение выпускных экзаменов в подсистеме среднего образования. Главным смыслом существования «интеллектуальных факультетов» стало служение среднему образованию. Подготовка и проведение экзаменов на звание бакалавра поглощали в течение всего учебного года львиную долю рабочего времени профессоров, работавших на «интеллектуальных факультетах».

Ради чего же в таком случае читались лекции на факультетах словесности и факультетах наук? В сущности – ради все той же «общей образованности». Кому они предназначались? Формально – студентам; по сути – всем, у кого были досуг и любопытство. Доступ на эти лекции был свободный, поэтому они с самого начала превратились в публичные лекции для случайных слушателей (которые могли и войти, и выйти в любой момент). В этих условиях главной задачей лектора (особенно в провинции) становилось удержание внимания случайной аудитории, для чего имелось три мыслимых пути: либо зрелищность, либо скандальность, либо риторическая увлекательность. Если говорить о факультетах словесности, то зрелищность здесь была недостижима, на скандальность отваживались единицы (причем только в Париже), а главная ставка неизбежно делалась на ораторское мастерство: у большинства профессоров все силы, остававшиеся после отработки экзаменаторских обязанностей в средней школе, уходили на риторическую отделку текста лекций. Ни о какой исследовательской работе тут не могло быть и речи – ни de jure, ни de facto.

Недосягаемым образцом успешных лекций такого рода, предназначенных для широкой аудитории, навсегда стали лекционные курсы Абеля-Франсуа Вильмена (по французскому красноречию и французской литературе), Франсуа Гизо (по истории цивилизации в Европе и во Франции) и Виктора Кузена (по истории философии), читанные ими в Сорбонне (т. е. на парижском факультете словесности) в 1828–1830 годах. Как выразился историк Франсуа Минье, сорбоннские кафедры Вильмена, Гизо и Кузена превратились в «гулкие трибуны, с высоты которых три сорбоннских профессора обращались ко всей Франции» (Цит. по [Liard 1888–1894, II, 172]; ср. [Malavié 1976]). Каждое из этих профессорских выступлений приобретало характер сенсационного общественного события; их стенографировали и сразу после произнесения печатали отдельными выпусками, расходившимися по всей Европе. Лекции читались при колоссальном притоке слушателей, значительную долю которых составляли светские люди; выступающего постоянно прерывали овациями, а по окончании случалось, что слушатели увенчивали профессора лавровым венком. Короче говоря, университетский дискурс был здесь полностью уподоблен парламентскому или судебному красноречию. Гизо, Вильмен и Кузен (в особенности два последних) создали тип «университетского оратора».

~~~~~~~~~~~

Ср. характеристику Вильмена в Большом энциклопедическом словаре «Ларусс»: «Вильмен воплощал собою законченный тип университетского оратора первой половины XIX века – понимающего, ученого, приятного, основательного, но обладающего умом скорее широким, нежели глубоким» [Larousse 1901, art. «Villemain»].