Полная версия

Имплантация

~~~~~~~~~~~

Если высший модуль иезуитского преподавания посягал на монопольные прерогативы факультетов теологии, то низшие два модуля, пользовавшиеся особенно широкой популярностью, отнимали учеников у факультетов искусств. Все это делало университетских профессоров врагами иезуитов. О противостоянии университетов и иезуитов, а также об отношении королевской власти к этому противостоянию см. главу Л. Броклиса в [Verger 1986, 148–152].

~~~~~~~~~~~

Наибольшим спросом пользовался низший модуль; хотя он и не давал права на получение степени, многие ученики, завершив низший цикл обучения, покидали коллеж [Dainville 1978a, 207]. Пять лет этого цикла распределялись следующим образом: первые три года – грамматика (т. е. изучение латинского и греческого языков), четвертый год – «humanitas» (так обозначалось у иезуитов изучение образцов изящной словесности; мы бы сегодня назвали эту дисциплину «литература»), пятый год – риторика (сюда входило как прозаическое, так и стихотворное красноречие). Так вот, материал и курса «humanitas», и курса риторики всегда включал в себя элементы историко-филологического знания: изучение фрагментов из сочинений древних историков, а также исторические экскурсы преподавателя, пояснявшего содержание разбираемого текста (любого, не только исторического) с помощью параллелей из других авторов. Но всем этим проявлениям историко-филологического знания было предписано строго ограниченное место и строго прикладное назначение.

Согласно основному регламенту иезуитских коллежей – «Ratio studiorum» («Учебному плану») 1599 года, – «красноречие сводится к трем главным вещам, а именно к правилам устной речи, к стилю и к учености» [Ratio 1997, 65]. Иначе говоря, «ученость» – eruditio – мыслится здесь не как самостоятельное и самоценное знание, а как часть умения говорить. История как самостоятельная дисциплина в иезуитских коллежах отсутствует. Что же касается учености в составе риторики, то ее «надлежит извлекать из истории и нравов народов, из авторитета писателей и из всякой науки, но с умеренностью [выделено нами. – С. К.], приноравливаясь к разумению учеников» [там же]. «Умеренность» – главное требование иезуитского регламента применительно к историко-филологическому знанию. О той же умеренности идет речь и в разделе регламента, посвященном классу «humanitas»:

С умеренностью надлежит употреблять ученость, чтобы иногда давать уму возбуждение и отдых [ut ingenium excitet interdum ac recreet], но так, чтобы это не мешало изучению языка [Ratio 1997, 74].

В чем именно должна была выражаться «умеренность» – об этом великолепно рассказано в более раннем документе иезуитов, приложении к «Учебному плану» 1591 года. Здесь подробно растолковывается, как надлежит строить объяснение какой-либо речи Цицерона в классе риторики:

Следует избегать, так сказать, хронологических споров и не следует вдаваться пышности ради в претенциозную аргументацию касательно различных консулов или историков ‹…› там, где речь может показаться темной, следует кратко обнаружить ее смысл несколькими очень четкими словами ‹…›; если какой-то пункт речи имеет отношение к свойствам латинского языка, к баснословию или к истории, к римским древностям или к философии и прочим малодоступным искусствам, то следует его вскрыть, проявляя столько же осторожности, сколько и учености; при этом, однако, следует избегать излишних объяснений, вбирающих в себя все что возможно со всех сторон [выделено нами. – С.К.] ‹…› Следует воздерживаться от отступлений, от споров по поводу Древнего Рима и от прочих обыкновений, относящихся к учености, равно как и от слишком длинных рассказов, извлеченных из историков или из баснословий; разумеется, во всем этом следует сохранять меру и говорить лишь то, что необходимо для пояснения разбираемого места ‹…› [Op. cit., 250–251].

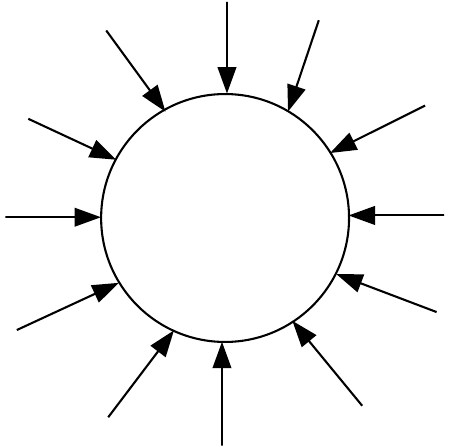

Объяснения текста, «вбирающие в себя все что возможно со всех сторон» (во французском переводе – «une explication ‹…› qui recueillerait toutes choses de tout côté»), – трудно подыскать более короткое и выразительное определение филологическому знанию. Если мы, например, посмотрим на графическую схему, с помощью которой визуализировал структуру филологического знания замечательный русский филолог XX века Григорий Винокур в своем «Введении в изучение филологических наук» [Винокур 2000, 60], мы увидим как бы иллюстрацию к вышеприведенной формуле иезуитов:

«Кружком обозначен памятник, а направленными в его сторону стрелками – тот круг предварительных сведений, которые потребны филологу, чтобы прочесть, т. е. всесторонне объяснить памятник», – комментировал Винокур. Круг же этих предварительных сведений безграничен по определению: «Филология велит знать и понимать все», – с нажимом подчеркивал Винокур вслед за одним из отцов современной филологии Августом Бёком [Указ. соч., 65] (курсив авторский).

Но вернемся к иезуитам. Требуемая иезуитскими регламентами «умеренность» проявлялась также и в ускоренном темпе прохождения некоторых текстов, положенных по программе. Согласно входящим в «Ratio studiorum» 1599 года «Общим правилам для профессоров низших классов»:

Разбор преподавателем [praelectio] текстов историка или поэта имеет ту особенность, что текст историка надлежит проходить с большей скоростью; подробный ораторский пересказ более приличествует по отношению к текстам поэта; и надо сделать так, чтобы ученики привыкли различать стиль поэта и стиль оратора [выделено нами. – С.К.] [Ratio 1997, 158].

Итак, ученики должны были привыкнуть, что текст историка надлежит разбирать более быстро и поверхностно, чем текст поэта.

Было бы, впрочем, большой ошибкой подумать на основании процитированных выше нормативных документов, что иезуиты не любили «эрудицию». Наоборот, они слишком ее любили. Постоянные директивные напоминания об умеренности диктовались как раз необходимостью обуздать постоянное влечение отцов-преподавателей к погружению в разнообразные «древности». Дошедшие до нас материалы лекций иезуитских профессоров (издания и конспекты) показывают, что иезуиты питали неизменную слабость к историко-филологическим экскурсам: см., например, [Dainville 1978b, 434–435, 443]; об этих историко-филологических увлечениях свидетельствуют и многочисленные компилятивные труды иезуитов. Любовь к погружениям в «ученость» разделяли в равной мере и преподаватели, и школяры иезуитских коллежей; как недавно продемонстрировала Анни Брютер, такая любовь прямо соотносилась с официально провозглашенным рекреативным статусом «учености» в иезуитской педагогике [Bruter 1997, 65–66]. Как вся культура эпохи видела в «ученых занятиях» не службу, а досуг, так и у иезуитов все погружения в «ученость» служили, по формуле «Ratio studiorum», «возбуждением и отдыхом»: передышкой, развлечением. Каждое такое погружение было фактически маленьким праздником: именно поэтому в праздничные дни преподавателю риторики разрешалось вместо обычного риторического анализа классических текстов предложить ученикам

предметы менее понятные, например иероглифы, эмблемы или вопросы, касающиеся поэтического искусства, например об эпиграмме, эпитафии, оде, элегии, эпопее, трагедии; или же о римском сенате, об афинском совете, о войске того и другого народа; или об искусстве садов, об одеяниях, о пиршествах; или же о триумфе, о сибиллах и прочих предметах того же рода.

Завершался этот перечень все тем же напоминанием: «Однако с умеренностью» ([Ratio 1997, 171]; выделено нами). Тот же призыв – «Consommer avec modération» – мы читаем сегодня на этикетках некоторых французских алкогольных напитков. Воистину, иезуитские начальники видели в «учености» такой же соблазн и опасность, какой сегодняшние государства видят в табаке и алкоголе.

Чем же была опасна «ученость»? Позитивистски и антикатолически настроенные историки педагогики в конце XIX века ответили бы на этот вопрос четко: погружение в «ученость» грозило пробудить в учениках склонность к самостоятельному исследованию, а вслед за тем и критический дух – тот самый дух, для борьбы с которым и был создан орден иезуитов. Такой ответ, конечно, правилен, но он реконструирует лишь базисную мотивацию иезуитов – наверняка имевшую место, но не высказывавшуюся публично. В текстах же «Учебных планов» требование умеренности мотивировано двумя факторами: во-первых, недостаточным «разумением» школяров (и в этой заботе о незрелых умах можно, пожалуй, без особой натяжки угадать завуалированную ссылку на опасность распространения критического духа), а во-вторых, недопустимостью перекосов в содержании образования. Главное было – еще раз процитируем все ту же фразу из «Ratio studiorum», – «чтобы это не мешало изучению языка».

Гуманитарное образование структурировалось иезуитами принципиально иначе, чем это знакомо нам по опыту советских средних школ. Нам было привычно мыслить изучение родного и иностранного языка, изучение литературы и изучение истории как некий единый комплекс, направленный на овладение мировой культурой и формирование культурного человека. В педагогической программе[10] иезуитов изучение литературы было уподоблено изучению языка и последовательно противопоставлено изучению истории. В привычной нам средней школе сама литература представала историей (в литературных текстах видели и «историю литературы», и «отражение истории общества»); у иезуитов сама история представала литературой (в историографических текстах видели изящную словесность). Изучение языка и литературы мыслилось у иезуитов как ступенчатый, но, по сути, единый процесс, направленный в конечном счете не на познание тех или иных авторов и культур, а на овладение умением красиво говорить и писать: литературные тексты служили здесь в первую очередь практическими примерами. Если искать в нашем нынешнем обиходе какие-либо параллели такой постановке гуманитарного образования, то некоторым аналогом окажутся наши институты (или факультеты – а теперь даже и «университеты») «иностранных языков»: они далеки и по уровню, и по конкретному содержанию образования от иезуитских коллежей, но их цель, в сущности, точно та же, что и у низшего цикла обучения в коллежах: обеспечить учащимся всестороннее практическое владение языком международного общения, благодаря чему они смогут затем получить доступ к престижной работе. Эрудиция здесь нужна лишь постольку, поскольку она помогает овладеть коммуникативными навыками в полном объеме.

Разумеется, столь ясную и однозначную картину мы получаем лишь тогда, когда глядим на иезуитскую педагогику извне. Стоит нам посмотреть на нее изнутри, как происходит то, что всегда происходит в историко-культурных или этнографических описаниях при переходе с внешней точки зрения на внутреннюю: картина утрачивает специфичность, сильно усложняется и нюансируется.

~~~~~~~~~~~

В сфере исторического знания борьба внешней и внутренней точек зрения нередко оказывалась фактором, влияющим на историю изучения того или иного вопроса. Так, французская традиция изучения иезуитской педагогики может быть с известным огрублением разделена на три этапа: первый этап, на котором доминировала внешняя точка зрения (позитивисты-антиклерикалы Э. Дюркгейм и Г. Компейре), второй этап, на котором главные достижения были связаны с внутренней точкой зрения (историки-иезуиты, прежде всего Ф. де Денвиль), и третий этап, представляющий собой своего рода синтез (точнее говоря, соотнесение) внешней и внутренней позиций (М.-М. Компер, А. Брютер и др.). С другой стороны, не принадлежащему к французской традиции современному американскому историку Дж. Хапперту этот нынешний синтез кажется сугубо однобоким: Хапперт открыто ориентируется на игнорируемые сегодня, по его словам, научные достижения французских историков-антиклерикалов конца XIX – начала XX века и открыто упрекает М.-М. Компер и ее французских соавторов за их некритическое следование стереотипам апологетической истории иезуитского образования, которую писали сами иезуиты.

~~~~~~~~~~~

С точки зрения внутреннего наблюдателя, учебный процесс в иезуитских коллежах был многофункциональным (несомненно, то же самое сказали бы сегодня о своих заведениях и работники институтов иностранных языков). По ходу овладения языковыми и риторическими умениями ученики получали многоплановое интеллектуальное и нравственное воспитание благодаря чтению классических авторов. Что касается функций, которые – не по регламенту, а фактически – имела «ученость» в учебном процессе у иезуитов, то А. Брютер выделяет четыре такие функции: познавательную, риторическую, религиозную и нравственную. Все эти функции, по мнению исследовательницы, «не были разведены между собой: они переплетались друг с другом, ибо всякий вид учебной деятельности служил одновременно и для упражнения в латинской речи, и для улучшения знаний об античности, и для формирования нравов, и для углубления веры учеников» [Bruter 1997, 63]. Нас, однако, интересует не внутренняя гибкость и многомерность иезуитской педагогики, а ее «сухой остаток»: тот комплекс стереотипных установок мышления и поведения (в терминах Пьера Бурдьё – габитус), который усваивали себе люди, прошедшие низший цикл обучения в иезуитских коллежах. Понятно, что всякий такой комплекс становится до конца виден именно при взгляде извне и при сравнительном рассмотрении.

Применительно к историко-филологическому знанию «коллежский габитус» означал: 1) закрепление за «ученостью» совершенно определенного статуса; 2) отведение ей фиксированного места в процессе коммуникации; 3) некие общие правила работы с содержанием «учености».

Что касается статуса, то «коллежский габитус» выражался прежде всего в гетерономном позиционировании историко-филологического знания. Историко-филологическое знание изначально берется здесь не как цель, а как средство; не само по себе, а по отношению к чему-то иному, чем оно. Это знание «прилагательно», как сказал бы фонвизинский Митрофан. При этом проводится принципиальная граница между историко-филологическим знанием и знанием языков. Знание языков мыслится как самоцель и, соответственно, как самостоятельная (-ые) дисциплина (-ы). Историко-филологическое знание мыслится как не образующее самостоятельных дисциплин. Ему приписываются непрофессиональный, т. е. дилетантский характер и рекреативно-гедонистическая функция.

Вышесказанным определяется место «учености». Выражаясь пространственными метафорами – это место анклава, островка; выражаясь метафорами временными – место интермедии, интерлюдии. Есть некий процесс коммуникации. В этом процессе есть моменты «учености». Коммуникация не состоит из «учености» – она прослаивается «ученостью». «Ученость» выступает как прокладка, как вкрапление.

Соответственно этому закрепляются и навыки в работе с содержанием историко-филологического знания. Это ни в коем случае не навыки исследования. Это навыки хранения и использования. Они состоят прежде всего в запоминании. «Коллежский габитус» требует хранить знание не в книгах и записях, а в памяти человека. К книгам и записям прибегает писатель (кто бы он ни был – поэт или историк); но оратор прибегает к памяти и только к памяти. Оратор извлекает из памяти те или иные элементы историко-филологического знания по мере необходимости, руководствуясь критерием уместности. При этом всякое применение историко-филологического знания должно быть «умеренным», т. е. осознанно и подчеркнуто ограниченным. Такая ограниченность выражается в ускоренном темпе рассмотрения и в принципиальной неполноте всякого историко-филологического экскурса.

Какие бы потрясения в дальнейшем ни переживала французская образовательная система, она устойчиво воспроизводила этот габитус на протяжении столетий.

Общее и специальное образование: XIX век

Мы не будем здесь подробно рассматривать историю общего и специального образования во Франции XVIII–XIX веков. Скажем только, что до 1760‐х годов система образования во Франции функционировала в тех институциональных рамках, которые установились в XVII веке, а с начала 1760 года во французском образовании начался период нестабильности и трансформаций, который завершился лишь в 1809‐м и занял таким образом без малого пятьдесят лет. Как всякий период трансформаций и экспериментов, этот период истории французского образования чрезвычайно интересен, и тем не менее мы не станем его анализировать здесь. Отошлем читателя к трудам французских историков образования, а здесь укажем кратко, что главными событиями этого периода были: изгнание иезуитов из французского образования в 1762 году; создание в 1766 году агрегации как особого механизма воспроизводства французских педагогов; постепенное развитие такого института специального образования, как высшие специальные школы; распад французских университетов в 1789–1795 годах; проекты реформ образования, обсуждавшиеся в 1789–1795 годах сначала Учредительным собранием, затем Законодательным собранием и, наконец, Конвентом; интенсивная деятельность Конвента по созданию высших специальных школ и аналогичных им учебных заведений. Что касается учреждений общего (т. е. среднего) образования, то Конвент ликвидировал коллежи и на их месте создал учебные заведения нового типа – так называемые «центральные школы», в учебной программе которых прежний гуманитарный цикл (древние языки и риторика) соседствовал с двумя совершенно новыми циклами дисциплин: циклом физико-математических наук и циклом наук моральных и политических. Наполеон законом от 11 флореаля X года (1 мая 1802 года) преобразовал «центральные школы» в лицеи, которые отличались от центральных школ не столько учебной программой, сколько наличием интерната (в который по закону обязаны были приниматься помимо платных учащихся 6400 стипендиатов). Лицеи представляли собой государственные учебные заведения и, по замыслу авторов закона, должны были доминировать в системе среднего образования. В реальности успешное функционирование лицеев в первые же годы их существования натолкнулось на многочисленные трудности (которые мы не будем сейчас анализировать). В результате французская система среднего образования в первые десятилетия XIX века стала представлять собой галактику, в которой сосуществовали две сети учреждений – сеть общественных учебных заведений (institutions publiques) и сеть частных учебных заведений (établissements privés). В первую сеть входили учреждения двух типов: лицеи (непосредственно финансировавшиеся и управлявшиеся государством) и коммунальные коллежи (состоявшие на содержании у местных властей). По содержанию образования и по условиям функционирования коммунальные коллежи представляли собой сильно вырожденную форму лицеев: учебная программа там зачастую сводилась к грамматике и к классу «humanitas». Убожество коммунальных коллежей дало повод Виктору Кузену (см. о нем подробнее в следующей главе) в 1837 году называть их «тенями коллежей», которые составляют «язву и позор общественного образования [во Франции]» (Цит. по [Cousin 1840, 2, 345]). Одна из линий дальнейшей эволюции среднего образования во Франции XIX века состояла в постепенном преобразовании коммунальных коллежей в полноценные лицеи: подробнее см. об этом в [Huitric 2016]. Что касается второй сети, то в нее входили частные коллежи «полного цикла» (по своей программе аналогичные лицеям), частные школы (institutions) и пансионы и, наконец, духовные школы, называемые также «малыми семинариями». (Неполный перечень всех этих заведений см. в Приложении 1, с. 452.)

Итак, образцовой и господствующей (сначала de jure, а к концу XIX века – и de facto) формой среднего учебного заведения во Франции XIX века стал лицей. Его учебная программа заметно отличалась от программ, свойственных французским коллежам при Старом порядке. Прежде всего, как уже было подчеркнуто выше, в лицейских программах «гуманитарный» цикл дисциплин лишился того монопольного места, которое он занимал в дореволюционных коллежах. Наряду с прежними «humanités» в лицеях теперь преподавалась математика. Напомним, что именно на эту новацию в первую очередь указывала переводчица Марру М. А. Сокольская, желая оспорить его тезис о неизменности французской образовательной системы. Казалось бы, действительно: изменение революционное. И тем не менее вплоть до последних десятилетий XIX века оно совершенно не имело тех радикальных последствий, с которыми мы привыкли связывать в наших представлениях переход от «классического» к «реальному» образованию. Дело в том, что очень быстро во французском лицейском образовании начался откат к прежнему привилегированному положению гуманитарных дисциплин: если первоначально в лицеях был установлен паритет между преподаванием математики и латыни, то уже «Регламент лицейского преподавания» от 19 сентября 1809 года восстанавливал прежнюю номенклатуру дисциплин (в частности, возвращал в обиход термины «риторика» и «humanitas») и сокращал объем преподавания математики на два учебных года (лицейское образование состояло тогда из пяти лет обучения, а преподавание математики, согласно новому регламенту, должно было начинаться на третьем году обучения). Еще более сильный традиционалистический крен проявился в эпоху Реставрации. Антуан Про в своей «Истории образования во Франции» резюмирует ситуацию таким образом:

В эпоху Реставрации происходит окончательный возврат к коллежской традиции: регламент от 4 сентября 1821 года вытесняет [точные] науки за рамки риторического преподавания: языки и словесные дисциплины царят безраздельно с 6‐го по 1-й класс. Отныне новаторы и консерваторы будут без устали биться друг с другом по вопросу об учебных программах, и ни одна из этих программ не проживет дольше десяти лет (в самом лучшем случае). Новаторы вводят в программу новые предметы и ставят преподавание наук на опережающие позиции по отношению к риторике, консерваторы возвращают словесным дисциплинам более широкое место [Prost 1968, 56].

Но самое главное – как бы ни качался политический маятник между архаистами и новаторами в образовании, все равно оставался в неприкосновенности культурный престиж, которым по традиции пользовалось «словесное образование». Именно это образование по-прежнему стремились дать своим детям представители доминирующих элит. Словосочетание «доминирующие элиты» в данном случае не тавтология, а необходимая оговорка. Как отмечает Антуан Про:

На самом деле словесные дисциплины никогда не охватывали целиком всю совокупность будущих чиновников [выделено автором]. «Общая образованность» [la culture générale] является специфическим достоянием исключительно юридических и политических кадров общества; технические же кадры экономики чаще всего ускользают от гуманитарных дисциплин и от риторики. Возможно, именно этим объясняется меньшее уважение, которым пользуются в XIX веке деловые круги, несмотря на их богатство [Op. cit., 58].

Итак: в XIX веке словесные дисциплины во французском среднем образовании сосуществовали с точными дисциплинами; словесные дисциплины никогда не охватывали целиком всю совокупность учащихся; в образовательной политике шло непрерывное перетягивание каната между традиционалистами и новаторами – однако культурная гегемония традиционного риторического образования во французских лицеях оставалась безусловной вплоть до 90‐х годов XIX века. Может быть, наилучшее свидетельство этой гегемонии – выразительная характеристика французского лицейского габитуса, которую дал в 1872 году Гастон Буасье (как и все главные герои нашей книги, он описывал французскую систему образования в сравнении с немецкой). Показательно, что Буасье начинает свою антириторическую диатрибу с упоминания о «лицеях» – но затем постоянно употребляет слово «коллежи». Между лицеями и коллежами для него нет принципиальной разницы – как нет для него принципиальной разницы между французским настоящим и французским прошлым:

‹…› Юноша, который выходит из стен [немецкой] гимназии, мало чем напоминает выпускника наших лицеев. В немецком гимназисте старались развить прежде всего критическое сознание; его учители обращались не столько к его памяти, сколько к его способности суждения; при случае ему даже давали соприкоснуться с некоторыми из крупнейших достижений науки. Жизнь распахнута перед ним на все четыре стороны; его учители заранее дали ему бросить взгляд на все дороги, по которым он сможет идти дальше, ибо с гимназией ничто не завершается: гимназия есть не более чем подготовка к последующей учебе, более полной и более углубленной. ‹…› Напротив, отличительной чертой нашего коллежа является его самодостаточность. Коллеж не предполагает предварительно полученного начального образования и не требует, чтобы ученики увенчали учебу в коллеже последующим высшим научным образованием. ‹…› В рамки коллежа введено всё – даже философское образование, которое в других странах всегда является прерогативой университетов. ‹…› Поэтому во многих отношениях ученики коллежей становятся полузнайками, но, тем не менее, когда они заканчивают коллеж, у них есть чувство, что их образование завершено, что больше им учиться нечему. ‹…› В коллеже, когда им приходилось строить речь от лица какого-нибудь мало им известного исторического персонажа, находящегося в плохо им знакомых обстоятельствах, они обычно выкручивались из затруднения, прибегая к общим рассуждениям, годящимся на все случаи жизни. Это удобный прием, позволяющий говорить на любые темы, и выпускники коллежей отнюдь не собираются отказываться от него по окончании учебы; напротив, они продолжают пользоваться им без зазрения совести. Говорить на любые темы безо всякой подготовки; считать себя вправе высказываться по любым вопросам, не имея за душой ничего, кроме умения развивать несколько банальных общих представлений; никогда не ведать потребности дойти в чем бы то ни было до самой сути; во всем искать не истину, а правдоподобие; насмехаться над тем, чего не знаешь; восполнять остроумными замечаниями незнание фактов; во всем скользить по поверхности; предпочитать приятную приблизительность точным познаниям, поскольку точные познания могут оказаться тяжеловесными, – вот в чем состоит наша болезнь. Мы заражаемся этой болезнью в коллеже, и она остается с нами на всю жизнь. Мы давно уже страдаем от этой болезни, но в последние годы она сильно усугубилась [Boissier 1872b, 694–695] (курсив наш. – С. К.).