Полная версия

«Железный лексикон» варягов-русь, или Где и когда началось производство железа на Руси? (К истории производства железа на Руси в V-XII вв.). Историко-этимологическое исследование

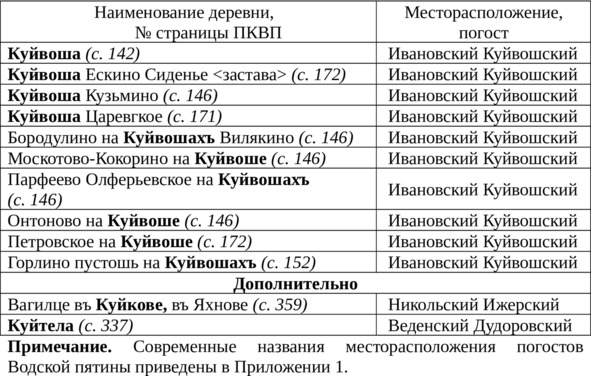

Письменных свидетельств не сохранилось, а в людской памяти забылось, что на Карельском перешейке в Куйвоше в средние века (V – XII вв.) существовал крупный центр по производству железа и изделий из него, руда для которого в местных болотах была повсеместно, ее можно было буквально копать лопатой. И называлась эта руда – болотной (луговой). То же происхождение имеет и озерная руда. Здесь необходимо сказать, что почти все железо в Европе (включая и Восточную) до XIII – XV веков производилось из «болотной» руды, а в России даже до XVIII века. По вопросу недостатка железный руды и ее качества на Руси известный ученый Колчин Б. А. в работе «Обработка железа в Московском государстве в XVI в.» (1949 г.) писал: «Сторонники так называемой торговой теории, происхождения Киевской Руси принижают роль древнерусского ремесла, основываясь на мнимом отсутствии в русских землях металлургического сырья – руды. Между тем у русских мастеров была в изобилии железная руда, вполне удовлетворявшая их, это – болотная, озерная и дерновая руда» [24].

Рисунок 1. План-схема месторасположения погоста Куйвоша (ныне Куйвози)

Материал из Википедии – свободной энциклопедии:

« – представляет собой разновидность бурого железняка (лимонита), естественно отлагающуюся в болотах на корневищах болотных растений. По консистенции она плотная, охровидная, иногда пористо-туфовидная с отпечатками растений. Болотные руды содержат 20% – 60% окиси железа, также несколько закиси железа и окиси марганца, различное количество воды (до 30%), кремнекислоту в виде силикатов, примесь песка, органических веществ, фосфорной кислоты (до 8%), вследствие чего они болотные руды считают низкокачественными и непригодными для современной промышленности. Очень близка к болотной так называемая или , встречающаяся в виде пористых конкреционных отложений в приречных или полуболотистых лугах». Болотная руда дерновая луговая руда

Материал из Википедии – свободной энциклопедии:

Переработка болотной руды

«Восстановление, то есть освобождение железа от кислорода начинается при температуре 400° C, а при 700—800° C получается так называемое губчатое железо. Специальные горнообразные печи – домницы вмещали по 1,5—2 пуда руды. В древности их делали на возвышенных местах, чтобы использовать силу ветра для усиления горения. Позднее научились применять искусственное дутьё, стали поддерживать огонь с помощью мехов. После варки железа в домнице с него как бы снимают „пену“, то есть домница разламывается, из неё достаётся горячая крица, кладётся на наковальню и проковывается: при перековке из железа удаляется излишний шлак. Получается мягкое, то есть опарошное железо, дальнейшая перековка и закалка которого давала сталь. Домница за 1 сезон обычно выплавляла от 75 до 150 пудов железа. В настоящее время устарели» (Википедия).

Технологически процесс производство железа и изделий из него был сравнительно прост: «Весь процесс изготовления металлургических вещей распадался на следующие стадии: 1) добыча руды, 2) предварительная обработка руды, 3) плавка руды („варка железа“), 4) проковка крицы, 5) горячая ковка для получения желаемых изделий» [26].

После всего приведенного выше, становится очевидным, что название погоста Куйвоша связано с производством железа и, конкретно, с глаголом (). Ни у кого не вызывает сомнения, что слова ковать, кую, куй имеют одно и тоже происхождение, являются родственными. По Словарю Фасмера «ковать»: «кова́ть кую́, укр. кова́ти, кую́, ст.-слав. ковати, коуѭ τεκταίνειν (Супр.), болг. кови́ „кую“, сербохорв. ко̀вати, кyjeм, словен. kováti, kújem, чеш. kouti, kuji, слвц. kоvаt᾽, польск. kuć, kuję, в.-луж. kować, н.-луж. kowaś. Родственно лит. káuti, káuju, kóviau „бить, ковать“, лтш. kaût, kâuju, д.-в.-н. houwan „рубить, наносить удары“, лат. сūdō „бью, стучу, толку“, ирл. сuаd „бить, бороться“; см. Бернекер 1, 592 и сл.: М.—Э. 2, 179 и сл.; Цупица, GG 122; Траутман, ВSW 123; Буга, ИОРЯС 17, 1, 27; РФВ 71, 51; Мейе—Вайан 24. Сюда же кознь, кузне́ц, кова́рный». В дополнение поясним, что в.-луж. читается как ковач, а н.-луж. – как коваш. куй ковать kować kowaś

В современном русском языке основа сохранилась только в известной поговорке «Куй железо пока горячо!». Но она широко представлена в других славянских языках: сербохорв. кyjeм, словен. kújem, чеш. kuji, польск. kuję, serb. kȕjēm. куй-

Слова «ковать» (укр. «кувати»), «куй», «кузня», «кузнец» имеют общий индоевропейский корень: «… Английское значение: to hit, cut [бить, рубить] …lit. káuju, kóviau, káuti (*kāuiō) `schlagen [ударять], schmieden [куют]; …lit. kújis `Hammer’ [молот], … kujǫ) kovati `schmieden’ [куют] … serb. kȕjēm (dial. kòvēm) kòvati `schmieden [куют], … kyjь `Hammer’ [молот] (*kū-io-), kuznь `Schmiedearbeit’ [ковка]…» (Словарь Покорного, №856, с. 535). kāu-, kǝu- ksl. ksl. russ.

Можно полагать, что этимоном топонима Куйвоша является праславянское слово «кузнец» от индоевропейского корня: «бить, рубить». Куйваша – отглагольное существительное: ковати – коваши, куйвати – куйваши. Формы Куйваша и Куйвоша обусловлены чередованием в русском языке звуков [а] // [о]. *куйва kāu-, kǝu-

Слово куйвоша, мн. ч. куйвоши (от ковать, кую, куёшь, куй) – праслав., др.-рус. диалектное название кузнецов варягами-русь. Ср. др.-рус. , бел., укр. , пол. [коваль], серб., болг. , словац. [ковач], в.-луж. [ковач], н.-луж. [коваш](Словарь Фасмера). коваш (коваши) коваль kowal ковач kováč kować kowaś

Топоним Куйваша (Куйва) и топонимы-композиты с основой в Финляндии, по нашему мнению, происходят от праслав. «кузнец» и связаны с производством железа. Подтверждает эту версию топоним – название острова на озере Хаукивеси () в Юго-Восточной Финляндия (часть системы озера Сайма) (см. табл. 2). Топоним-композит «Куйваселка» состоит из праслав. ( «кузнец» и праслав. «селение, село» (см. раздел 1.4.2) в целом «селение, поселок кузнеца». Напомним читателю, что до заключения в 1323 году «Ореховского мирного договора» погосты Яски, Огреба и Саволакша принадлежали новгородцам (подробнее см. [52]). kuiva- куйва Kuivaselka Haukivesi куйва- kuiva-) -селка (-selka)

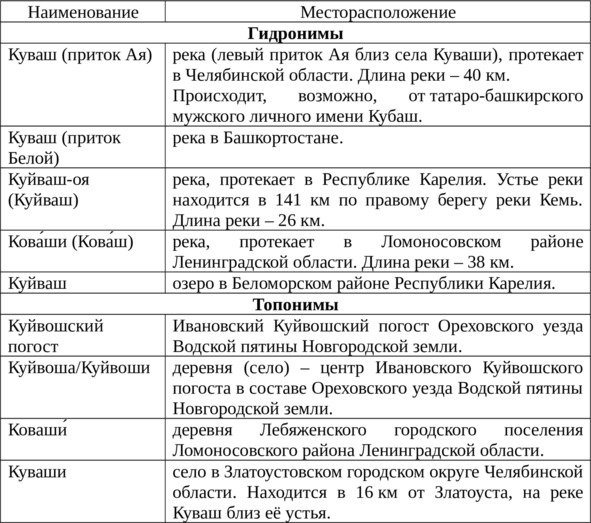

На территории России у топонима Куйвоша есть родственные (однокоренные) топонимы, приведенные в табл. 3.

Очевидно, что все приведенные в табл. 3 гидронимы и топонимы с основой имеют отношение к производству железа. Наиболее известные из них реки Куваш (приток Ая) и Коваши Ленинградской области. коваш-/куйвош- (куваш-)

– река (левый приток Ая) и село на ней в Челябинской области. В XVIII веке на реке Куваш первоначально планировалось строительство «Златоустовского железоделательного завода» (1751 год), которое позднее было перенесено на более полноводную реку Ая, вода которой использовалась для привода молотов. Завод стал градообразующим, на его базе в 1754 год был образован город Златоуст, который как железоделательный центр в комментариях не нуждается. Вероятно, место было выбрано совсем не случайно, и здесь уже издревле производилась добыча железной руды и производство железа и изделий из него. Названия реки Куваш и села Куваши являются формами от слова куйваша (куйвоша), а сами топонимы – топонимами-мигрантами. По всей видимости, версия их происхождения от татаро-башкирского мужского личного имени Кубаш основана на чисто фонетическом сходстве слов Куваш и Кубаш. Куваш Куваши

Гидронимы и топонимы с топоосновой коваш-/куйвош- (куваш-)

(Коваш) – река и деревня на ней в Ломоносовском районе Ленинградской области. Коваши Коваши

Район реки Коваши – это один из наиболее известных и больших железодобывающих центров Водской пятины. Как писал исследователь ремесла Древней Руси, академик Б. А. Рыбаков: «Для Водской пятины основным местом добычи руды было течение реки Коваши и Красные Горы, между тем как многие домницы, пользовавшиеся рудными местами именно здесь, отстояли от Красных Гор на 60—100 км» [40].

О железодобыче красноречиво свидетельствуют и местные топонимы – притоки Коваши реки Рудица (ныне Лопухинка) и Черная (так называют реки с торфяной водой, которая свидетельствует о наличии в ней железа), Красная горка (по цвету руды), Большие и Малые Калища (от названия ям – калищ, в которых жгли уголь). Интересны топоним «Копаши» () и название деревни «Копаница на реце на Систе» (). Существующие версии происхождения названия Коваши от финно-угорского – «полноводная, могучая» или финского языка – «сильная река» абсолютно несостоятельны и являются «чистой воды» народной этимологией. стлб. 520 ПКВП 1/2 стлб. 502 ПКВП 1/2

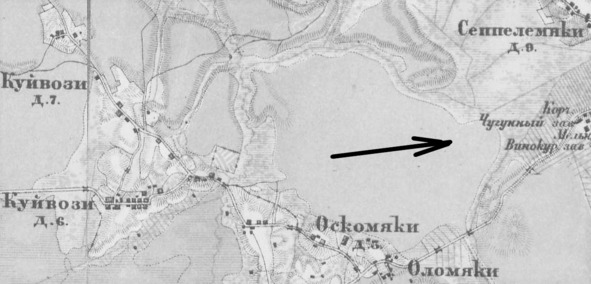

Документальным свидетельством возможности существования производства железа в Куйвоше является упоминаемый в «Описании Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам 1838 г.» [4] Чугунно-плавильный завод при мызе Гарболово, принадлежавший Генерал-Майорше Надежде Кандибе. Он же под названием «Чугунный завод» отмечен на «Карте окрестностей Петербурга» 1885 г. [35] в трех верстах по Гарболовской дороге (см. рис. 2). В дальнейшем этот «Чугунный завод» больше нигде не встречается и не упоминается. «Железный век» погоста Куйвоша закончился.

Рисунок 2. Чугунный завод в Гарболово на «Карте окрестностей Петербурга» 1885 года

Куйвоша – слово специфическое, диалектное, нигде в русском языке кроме Ореховского уезда Водской пятины больше не встречающееся (река Куйвош и озеро Куйвош в Карелии, на наш взгляд, являются топонимами-мигрантами). Наличие в современном русском языке двух основ и имеющих одинаковую первооснову – индоевропейский корень: kāu-, kəu- и одинаковое значение, свидетельствует о различных фонетических процессах, происходивших в диалектах варягов-русь (Куйвоша) и ильменских словен (Коваши). При консолидации диалектов варягов-русь и ильменских словен в единый русский язык, в нем сохранились родственные слова как с основой (ковать, коваши), так и с основой (куй, куйвоши, кувоши, кузнец, кузня, кувалда). ку- (куй-) ков-, ков- ку- (куй-) —

Скорее всего, первоначальная, более архаичная форма названия погоста (села) «Куйваша», форма через о «Куйвоша» это уже влияние новгородского окающего диалекта. Это подтверждают все топонимы с основой в Финляндии (табл. 2), река Куйваш и озеро Куйваш в Республике Карелия (табл. 3) как топонимы-мигранты. kuiva-

«Из болот железо взяли,

Там на дне его отрыли,

Принесли его к горнилу…»

Калевала, карело-финский народный эпосТаблица 1Таблица 2Таблица 3

1.2. Как варяги-русь называли железную руду?

(к этимологии ойконимов «Ровда» и «Рауту»)

Сосново – посёлок в Приозерском районе Ленинградской области, административный центр Сосновского сельского поселения до 1948 года назывался Рауту (фин. ), этимологию которого связывают либо сфин. «форель», либо с фин. «железо». А до этого, еще раньше, по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» здесь был центр Васильевского Ровдужского (Ровдушского) погоста Корельского уезда Водской пятины, который назывался Ровда. Такое же название в этом погосте носило и озеро – озеро Ровда. Rautu rautu rauta

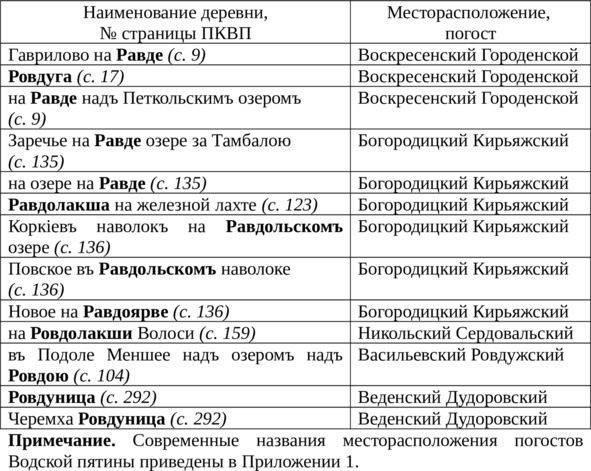

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» топоним встречается в двух вариантах: через о – Ровда и через а – Равда (чередование а//о). Например: «на озере на Равде» – «в Подоле Меньшее над озером над Ровдою», «Равдолакша на железной лахте» – «на Ровдолакши Волоси». Топонимы с основой по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» представлены в табл. 4. Ровда равд-/ровд-

Топонимы с основой кроме Ровдужского погоставстречаются еще в четырех погостах в Городенском, Кирьяжском, Сердовольском и Дудоровском. равд-/ровд-

Инородным в ряду топонимов с основой может быть топоним Ровдуга «ро́вдуга „замша из оленьей кожи“, арханг. (Подв.), колымск. (Богораз), уже в грам. 1586 г. (Срезн.). Из саам. н. roavggo „санная полость из шкур“; см. Калима, FUF 12, 159; RS 6, 86 и сл.» (Словарь Фасмера); «РОВДОГА ж. ровдуга и ровдуга стар. ирха, баранья, козья, оленья шкура, выделанная в замшу; то же, в Сибири; оленья, лосиная замша. Ровдуговый, ровдужный, из ровдуги сшитый» (Словарь Даля). Но, возможно, что деревня Ровдуга славилась выделкой шкур, замши. равд-/ровд- (с. 17 ПКВП):

По Словарю Фасмера «ровда»: «…«мокрая земля, смерзшаяся комками», олонецк. (Кулик.), череповецк. (Герасим.), ро́вда, ро́вга, ро́вка – то же, арханг. (Подв.1). Из карельск. rouda, фин. routa «твердая, замерзшая почва» от лит. grúodas «смерзшаяся грязь»…». Где может наблюдаться «мокрая земля, смерзшаяся комками»? Это либо вспаханное поле, либо разбитая грунтовая дорога, прихваченные морозом. Согласитесь, что более, чем странно называть озеро («Ровда») и погост («Ровда», «Ровдужский») «мокрая земля, смерзшаяся комками» или «твердая, замершая почва». —

Топонимы с основой по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» равд-/ровд-

По Словарю Фасмера слово происходит от карельск. , фин. . По нашей версии, слово родственно русскому словуст.-слав. лат. шрифт) Русское слово происходит от праслав. (): и связано с происходившим в древнерусском языке процессом его монофтонгизации, в ходе которого дифтонг * переходил в * в открытом слоге (перед согласной) и в в закрытом слоге (перед гласной) (* ковати). По Словарю Фасмера «руда»: «…диал. также в знач. «кровь», арханг. (Подв.), укр. руда́ «руда; кровь», блр. руда́ «грязь, кровь», ст.-слав. роуда μέταλλον (Супр.), болг. руда́ «руда», сербохорв. ру́да – то же, словен. rúdа – то же, чеш., слвц., польск. rudа «руда», в.-луж., н.-луж. rudа «железняк, красная земля». Праслав. *rudа родственно лит. raũdas «буланый», raudà «плотва», rùdas «бурый», лтш. raũds «красный, рыжеватый, коричневый», rauda «плотва, дикая утка»,…». На первый взгляд, кажутся несовместимыми слова «грязь» и «кровь» в этимологии белорусского слова «руда». Но если заменить их синонимами, то получится «красная земля». ровда rouda routa ровда руда ( роуда, rouda . руда роуда rouda rouda -> ruda ou u *ов (*ov) kouati —

Что представляет собой болотная (озерная) руда? Это землистые комки окиси железа, красновато-бурого цвета, т.е., по сути, комки земли красноватого цвета (очень похожие на смерзшиеся комки земли). Академик Севергин В. М. так описывает болотную руду (1803 г.): «Руда сия есть железная земля красноватого цвета, довольно тяжелая, смешанная с черноземом; промышленники познают оную по ржавой воде и красноватому илу, выступающему на поверхность болот…» [цит. по 21, с. 38]. На верхнелужецком и нижнелужецком языках слово буквально и означает «красная земля», а в ряде славянских языках обозначает «кровь» (Словарь Фасмера), которая, очевидно, красного цвета. Учитывая это, вероятно, праслав., ст.-слав. роуда () происходит от протокельтского «красный» («Proto-Celtic: *rowdo- ’red’ [Adjective], Page in Pokorny: 872, Словарь Покорного). Английская (латинская) буква w в русском языке может быть передана как звуком [у], так и [в], поэтому слово может быть представлено либо как , либо как . Отсюда два варианта названия железной руды: ровда и роуда. Вероятно, это диалектное название железной руды варягами-русь, а – общеславянское название железной руды. При консолидации диалекта варягов-русь с диалектами ильменских словен и других славян слово вытеснило слово , последнее стало употребляться в ином значении (мерзлая земля), сохранив родовую фонетическую и семантическую связь с железной рудой. Так, Мызников С. А. в книге «Русские говоры Обонежья» (2003 г.) отмечает, что «…Куликовский же фиксирует лексему ровда в значениях «болотная ржавая вода» в Каргопольском уезде (Кенозеро), в Вытегорском уезде (Тудозеро)…» [32]. руда rouda *rowdo- rowdo ровдо роудо ровда роуда -> руда руда ровда

Можно предположить, что слово () в древнерусском языке означало не только железную руду, но и само железо, а произносилось и писалось как через , так и через (), о чем свидетельствуют топонимы из табл. 4. роуда ровда о а рауда, равда

Близки к древнерусскому названию железной руды (железа) названия железа в прибалтийско-финских языках. По-карельски железо называется , по-вепски , по-эстонски – , по-фински – . У тверских карел, покинувших Переднюю Корелу после завоевания ее шведами в начале XVII века, сохранилось древнее название железа – «равда» [58]. — raudu (rauda) – raud raud rauta

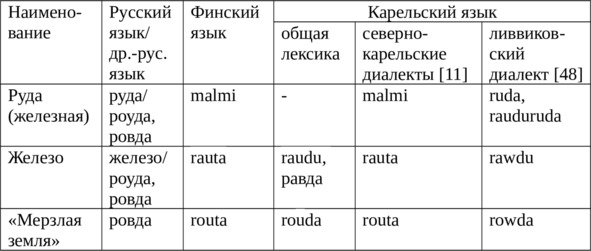

Сравнительная таблица наименований железной руды, железа и «мерзлой земли» на русском, финском и карельском языках представлена в табл. 5.

Сравнительная таблица наименований железной руды, железа и «мерзлой земли» на русском, финском и карельском языках

Руда по-фински и по-карельски от шведск. «руда» (от др.-сканд. «песок») и , (ливвиковский диалект). Железо по-фински и по-карельски . Происхождение буквы в финском и северо-карельском объясняется тем, что в карело-финских языках еще XIX веке отсутствовала буква . Так, «Во втором издании Калевалы, которое увидело свет в 1849 году, отсутствовали девять букв современного финского языка, а именно: b, c, d, f, q, w, x, z и å» [14]. Очевидно, что прибалтийско-финское название железа имеет славянское происхождение. malmi malm malm ruda rauduruda rauta raudu, равда t rauta d

Представляется, что слово в значении «мерзлая земля» является метким, образным выражением, сравнением «мерзлой земли» с железной рудой, которая очень похожа на смерзшиеся комки земли. Древнерусское () в значении «железная руда, железо» и в значении «мерзлая земля» – это не два разных слова, а одно и то же слово (с чередованием а//о), имеющее два разных значения. В Словарях это записывается примерно так: ровда ровда равда ровда

Др.-рус. (от ст.-слав. роуда () происходит от протокельтского «красный») – 1) железная (болотная, луговая, озерная) руда, железо; 2) мерзлая земля; мокрая земля, смерзшаяся комками. ровда (равда) rouda *rowdo- образн. выр.

На официальном сайте муниципального образования поселка Сосново, в разделе «История поселения» есть интересное и редкое свидетельство о производстве железа в «Передней Кореле» (южнее реки Вуокса): «Вплоть до начала XX века в местных озерах и болотах добывали железо. До 1897 года на территории нынешнего Сосновского поселения существовал металлоплавильный завод Сумпула, располагавшийся на берегу ручья Савотан-оя в северной части деревни Кунинкаанселькя (с января 1949 года переименованная в деревню Кряжи). Там работала домна и литейная, а позднее и механическая мастерская. Местной рудой снабжали даже Путиловский завод в Петербурге» [42]. —

«Ресурсы озерных и болотных лимонитовых руд Карелии составляют около 0.26—0.5 млн. т, при среднем содержании F в руде 27.68—57.53%». eобщ.

Минерально-сырьевая база Карелии. – Петрозаводск, 2005. – 280 с.Таблица 4Таблица 5

1.3. Как варяги-русь добывали железную руду?

(к этимологии гидронимов «Ройка»)

Один из способов добычи озерной руды связан с гидронимом Ройка.

Ройка – название реки и озера во Всеволожском районе Ленинградской области. Река Ройка соединяет озеро Ройка с Лемболовским озером (см. рис. 1). Длина реки – 2,1 км. Река Ройка в Государственном водном реестре числится как «Река Ройка (Ройко)». Этимология названия реки и озера Ройка неизвестна.

Первый вопрос, возникающий по этимологии гидронима Ройка: он имеет славянское или прибалтийско-финское происхождение? Посмотрим, существуют ли где-либо в России топонимы с основой . То, что удалось найти приведено в табл. 6. ройк-

Кроме реки и озера Ройка в Ленинградской области, в России удалось найти еще две реки и четыре населенных пункта с топоосновой . ройк-

Деревня Ройка Гагинского района Нижегородской области расположена в районе реки Ройка (притоку реки Пьяна), но находится несколько в стороне от нее на пересохшем русле ручья (реки), впадающего в реку Ройка.

Деревня Ройка Кстовского района Нижегородской области, находится рядом с каналом «без начала и конца» в несколько километров, похожего на мелиоративный канал.

Обе деревни, судя по всему, находятся в болотистой местности. Никаких сведений об этимологии этих названий нет.

Населенные пункты Ройкино (Тверской области) и Ройково (Курской области) тоже не прояснили этимологию этих названий, но вот река Ройка Московской области помогла раскрыть тайну происхождение своего названия.

Исток реки Ройка Московской области находится в районе населенного пункта «Жилконцы». Река Ройка соединяется безымянной рекой (ручьем?) в районе населенного пункта «Рассохты» с рекой Рудница, которая в этом месте образует два продолговатых озера.

Топонимы и гидронимы с топоосновой , существующие в России в настоящее время *ройк-

Река Рудница впадает в реку Меча северо-восточнее населенного пункта Топонимы Рудница и Руднево говорят сами за себя: руда. Здесь добывали болотную руду. Отсюда становится понятным и название реки Ройка. Названия рек Ройка и Рудница, очевидно, связаны с добычей железной руды на данной территории. Здесь уместно вспомнить «Закон ряда (рядности) географических названий» Никонова В. А.: «Названия никогда не существуют в одиночку, они всегда соотнесены друг с другом. Чтобы выяснить происхождение названия, необходимо, прежде всего, понять, что оно возникло не изолированно, а лишь в отдельном ряду названий» [33]. Название рек Ройка и Рудница, находящихся в непосредственной близости друг от друга, конечно, не случайно, и носит закономерный характер. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что гидроним «Ройка» происходит от др.-рус. (в значении копать). Морфологический состав слова: – корень, – суффикс, – окончание. Руднево. рыть, рой рой- -к- а

Топонимы с основой ) встречаются и в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (табл. 7). ройк- (роик-

Топонимы с основой по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» ройк-/роик-

Кроме озера Ройка, именуемого в ПКВП как (Куйвошский погост), есть еще «Деревня на озере Сванском» (Михайловский Сакульский погост) и«Деревня на Тарвисари» (Никольский Ижерский погост). Родство данных топонимов со словом Ройка очевидно, даже несмотря на прибалтийско-финскую частицу – в топониме Ройкала (гибридный топоним: др.-рус. + фин. )Частица в прибалтийско-финских языках указывает на принадлежность к определенной территории (топонимический элемент). Например, Лембола. К ним примыкает и «Деревня у озера у Сваньского (Михайловский Сакульский погост) (чередование о//а), о чем свидетельствует «Деревня на озере Сванском» (Михайловский Сакульский погост). Ройкала Роикала Роикино Раи Роикала ла (-la) ройка -la . -ла Lembola (Lembo + la)

Как осуществлялась добыча, «ройка» болотной (озерной) руды?

Описание добычи болотной руды в районе Сестрорецка приводит русский металлург Любарский В. В. (Горный журнал, 1826 г.): «Добываемая здесь руда есть дерновый железняк, который находится более по болотистым и сенокосным местам (луговая руда). Лежит в земле гнездами, кои здесь называют гривами: глубина месторождений от 3 до 5 четвертей, а простирание, или обширность, на 1 сажень и более. Покрышу руды составляют дерн и чернозем, а постель глина и марциальная вода. Рудные месторождения отыскиваются щупами (рожнами), а разрабатывают железною лопатою, ломом и кайлом. В сутки добывается 1 куб. саж. руды 2 человеками, что составляет весом до 1000 пудов» [цит. по 21, с. 38]. В более привычной нам метрической системе это означает, что 2 человека за день добывали 9,7 м3 руды, весом до 16 тонн. Поразительно! При среднем содержании железа в болотной (луговой) руде 27,68—57,53% из дневной добычи руды 2 рабочими можно было получить минимум 4,3 тонны железа-сырца! Но, вероятно, это очень богатое месторождение руды.