Полная версия

Красный Яр. Это моя земля. Литературный путеводитель

– Свой-то не снимаешь поди!

Красилась – два раза попала тушью в глаз. Три раза испортила стрелки. Четыре раза перекрашивала губы.

– Пока ты тормозишь, всех нормальных парней расхватают!

– А может, я по девочкам?

Тоня, не беси меня.

– Что?!

– Шучу.

Наконец, собрались. Вышли.

Тоня рассчитала верно. В баре с порога становятся закадычными друзьями даже с иноземцами, не владеющими языком. После первого глотка – братание, выпивка на брудершафт. Народа много, тесно, броуновское движение. Сердце стучит в ребра. Выпустите меня.

Вот чего недостает в моей жизни, мама. Прикосновений. Касаний, чтобы привлечь внимание. Объятий, чтобы проявить дружелюбие. Похлопываний по плечу, чтобы поддержать. Ты-то меня никогда не обнимала. Поэтому мне так холодно. С рождения и сейчас.

Я загрустила в толпе, налегла на Синюю Бороду. Потом еще на одну. И еще. После третьей бутылки потеряла Тоню из виду. Вот она мелькнула здесь, там. Вот у нее тушь потекла. Вот кто-то из девочек поцеловал ее в щеку и оставил бордовый след.

Мы встретились в туалете. Тоня – веселая, а я – мрачнее тучи.

– Ты чего, Антонова?

– Да блин, тоска. Пойду…

– Ну… Не торопись, я сейчас.

Прошмыгнула к нашему столику, что-то шепнула Мишке в ухо. А может, не шепнула, а прокричала. Ничего ж не слышно, это ж бар. Я махнула нашим на прощание. Мишка вызвался проводить.

Ребята, вы серьезно?

Ай, все равно. Идем. Я держу дистанцию, а он – нет. Меня шатает от странного предчувствия. Или это Синяя Борода бродит и бередит?

– Миш? Мне пора… – шепчу я, а он не обращает внимания.

– Я живу вот здесь, – показывает на кирпичный дом. – У меня недавно дружок гостил. Оставил саган-дайля. Любишь чай с рододендроном?

– С чем?

– С тем! – тянет, дергает меня за руку. Пальцы впились в плечо до костей. Он тоже пьян, как и я. – Тебе понравится, Антонова. Не дрейфь.

Мне понравилось.

Я остановилась в прихожей перед зеркалом стереть помаду. Думала, будем чай, неприлично же пачкать кружки. Пока вглядывалась в отражение, не размазала ли красное по щекам, он подошел, я не услышала, а когда услышала, было поздно.

Он потянул за язычок молнии, раздался звук такой… такой… бззз – и я в мурашках вся – руки, ноги, спина. И меня – то в жар, то в холод, я ведь специально – платье с молнией! И его губы – на моей шее – знаешь, как это? Тебя кто-нибудь целовал в шею хоть раз?

И мы – всю ночь. Всю ночь, мама! И черный чай этот, с саган-дайля, в белых кружках с красными горохами! Пили на рассвете, смотрели на солнце. Огромное, холодное, серо-желтое. Но даже так – серо-желто, холодно – я чувствовала себя желанной.

Живой.

У меня есть дневник, ты знаешь. Я зову его log file. Он хранит все, что я накосячила, но не для покаяния, а для роста. Хотя помнишь, было дело, ты требовала записывать грехи. А потом – по праздникам – читать их на исповеди перед причастием. И священник все спрашивал:

– А прелюбодеяние где? А содомский грех?

А я отвечала:

– А нету, святой отец, – и ухмылялась.

А он мне:

– «А теперь отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; и не говорите лжи друг другу».

И я не понимала его тогда. А теперь – понимаю. Открываю дневник и пишу: «Бобровый log».

На склоне есть Илья. Он мой инструктор. Ничего такой. Однажды сделаю с ним себяшку. А Мишка…

– Ты никому о нас не скажешь, Антонова.

– Конечно, Миш. No problem.

Ты был прав, в сноуборде другие рефлексы. Начинаешь падать – выпрямляешь ноги, а надо сгибать. Начинаешь ускоряться – смещаешься назад, а надо вперед.

В декабре я как будто перешла на другой уровень ощущения себя. Поняла физику движения. Похудела. Обветрилась. Надела леггинсы, как и Тоня.

Тоня… Она красивая, мам. Не то что я. И я так и не спросила по пьяни, как они там с Мишкой спят… А я… А Илья…

– Как проверить технику, если рядом никого нет?

– Снять на видео?

– Проще.

– Тень?

– Проще.

– Глаза завязать?

– Проще.

– Не знаю. Сдаюсь.

– Полностью сдаешься или частично?

– Полностью сдаюсь. Говори уже.

– Ты в риалтайме должна понимать, какой кант загружен. Для этого – смотри на след. Чем он тоньше – тем точнее техника. Чем шире – тем больше снега ты переместила. Нарыла никому не нужный сугроб. Понимаешь, что потом?

– Боковое скольжение? Падение?

– Да. Иногда, конечно, приходится экстренно тормозить, сугробы рыть. Но в обычном режиме твой правильный след – это тончайшая дуга.

Я в риалтайме должна понимать, какой кант загружен. Где заканчиваюсь я и начинается воздух. А ты когда-нибудь думала о границах, мам? Где уже не ты, а кто-то другой, что-то другое? Трамплин, флажок, дерево, человек, волк?

Помнишь, как однажды в лесу мы встретили с тобой волка? Я была маленькая, а он – далеко. Вышел на тропу – и стоял боком. И границы волка мы почувствовали гораздо раньше, чем увидели его самого. Мы не нарушили его владения. Мы ушли.

Мишка приглашал меня к себе по ночам понедельников, и в очередной понедельник я по привычке пришла к нему. Открыла дверь. Не ключом, а просто, потому что здесь не закрывают двери. И увидела их вдвоем. Мне бы уйти, я тихая, ты же знаешь. Но я не ушла, осталась. Может быть, инстинктивно.

Он смотрел на Тоню, не шевелясь, не отрываясь, долго, не приближаясь ни на шаг. А я смотрела на его отражение в зеркале. И видела, что он не дышит. Что он тоже, как и я, затаился. Прошла, наверное, минута. А потом он сделал шаг к Тоне, поднял руку, двумя пальцами взял за пуговичку на горле ее рубашки и расстегнул. И я почувствовала, как будто я – там, с ним, сейчас. Не она – я. И я не смогла уйти, хотя мозг кричал: «Уходи!»

Он расстегнул вторую пуговичку над солнечным сплетением. Третью – под грудью. Четвертую – на животе. Я подумала: если бы он обезвреживал бомбы, был сапером – двигался бы так же. И это его медленное, наполненное движение вообще не напоминало мне нас, торопливых, рваных, спешащих.

Он раздвинул ей полы рубашки, и она там была – без лифчика.

Чертовы зеркала, кто их проектировал!

Я не просто смотрела – я пялилась! И стыдно мне станет уже потом, а тогда… Он наклонился к ее груди, я закрыла глаза и осела, прислонившись к собственному отражению.

Мне близка идея оставлять правильный след. Но с Мишкой правильно – не получается.

– Антонова, – шепчет он снова и снова, – Антонова…

Давай, давай, Мишка… Господи боже…

Зачем я это делаю, мам? Где мои границы?

В день соревнований получаем номера, расписание. До старта – часа два. Можно еще раз пройти склон по точной трассе.

– Антонова, по пятьдесят?

– Тонь. Давай после заезда?

– Да само собой. Но и ща по глоточку.

Поднимаемся на кресле вдвоем. Тоня достает фляжку.

– Что там?

– Шлюхи.

– Шлюхи – это о нас?

– Это за нас!

И там не по пятьдесят, а по сто пятьдесят. Неуверенно спрыгиваем с подъемника.

– Ну что? Наперегонки?

– Тонь, успеем еще! Давай просто…

– За мно-о-ой!

И я – за ней. Конформизм – наше все.

На середине склона Тоня резко подрезает лыжника, он укладывается точно мне под ноги. Объехать – не знаю, как. Перепрыгнуть – не умею. Зато успеваю нарыть сугроб. Руки вперед и вверх – рыбкой – принимаю на грудь крепление лыжи. Слышу хруст.

Больно.

Поднимаюсь на стартовую площадку. Дышать почти не могу. Двигаюсь медленно-медленно. Глотаю воздух по чуть-чуть.

Есть в факте боли некий пофигизм, дерзость. Когда так больно, что становится все равно. И если бы в гору бежать, я бы не стартовала. А сноуборд – он же вниз, с горы.

Заезд прохожу на автопилоте, без драйва. Черные пятна пляшут перед глазами. Знаешь, мама, что такое автопилот? Как будто тело само по себе, а я сама по себе – вне тела – наблюдаю за собой со стороны. И мышцы вроде расслаблены, а вроде – в тонусе. Прохожу и трамплины, и флажки. Дышу или нет – не знаю, зато знаю, где наклониться, как сильно согнуть колени, куда повернуть.

Вот и трасса. Вот и финиш. Результатов не дождалась – зашла в травмпункт, тейпировали, вышла. Зашла в офис – написала заявление на увольнение. И меня никто не пытался удержать, представляешь?

Поменяла телефоны, удалила социальные сети. Сняла квартиру рядом с Бобровкой – почти на все. Тренировалась днями. Работала ночами удаленно. Искала свой правильный след – едва заметную границу, тонкую-тонкую нить на снегу.

Поняла, что каждый сам отвечает за свои следы. Каждый сам держит свои рамки. И никто не должен быть повелителем чужих границ.

Пришла весна. Зажили ребра. А с ними – и я сама. Снег начал таять. Иду на свой крайний спуск. Есть тут такая забава – горнолужник. Разгоняешься по подтаявшему склону, а финишируешь, скользя по воде.

– Привет, Антонова!

– Илья? – снимаю маску, щурюсь…

– У меня твой кубок, Антонова! Зайдешь на саган-дайля?

Пищулин Алексей.

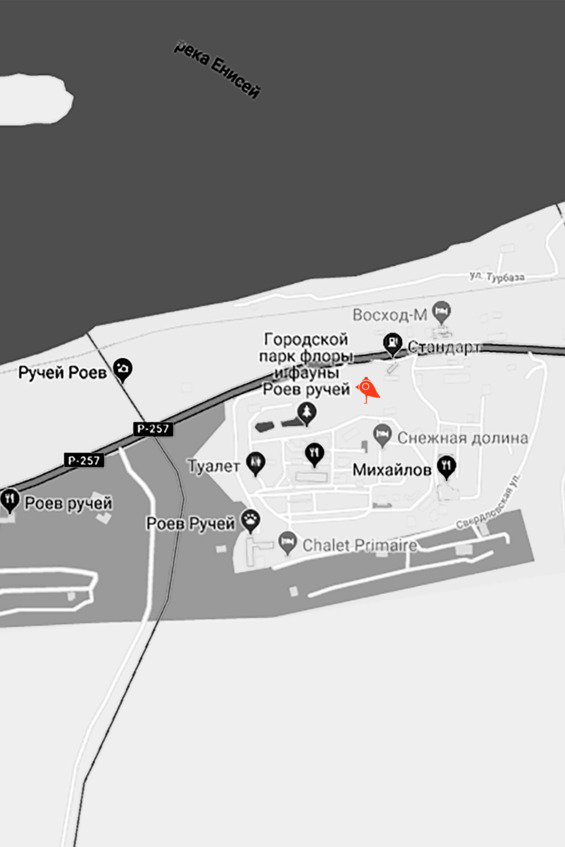

Роев Ручей

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» был открыт 15 августа 2000 года.

Название «Роев ручей» возникло от одноименного ручья, протекающего рядом. Здесь добывали золото, и «роев» – от слова «рыть». Парк и зоопарк является одним из крупнейших на территории страны. Представляет интерес не только для любителей животных и растений, но и для всех людей, которые предпочитают размеренный отдых в приятной обстановке. Вход платный, на территории предлагается много интересных развлечений. Есть возможность заказать экскурсию, сделать фотосессию с какой-либо живностью. Посещение особенно интересно с детьми.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»:

Красноярск, ул. Свердловская, 293

Ничего не откладывай. Жизнь – коротка.

Ты наивно считаешь, она – как река,

Что она, как ручей после таянья льдов,

Протечет, не оставив следов…

Н. И. Новиков

Они думают, что ему «уже тридцать лет»! И Рой страдальчески осклабился, показывая кривые желтые зубы. На самом деле, он здесь старше всех, и по Закону Тайги ему должны оказывать знаки уважения и служить… Но кто теперь живет по Закону?

Моргая от гомона посетителей, от яркого света, от неотвязного зловония, он часами мотался по клетке, хотя мог разорвать ее, как берестяную коробочку. Иногда дети, несмотря на развешенные повсюду запрещающие объявления, кидали в него едой – и он привычно уворачивался от непрошенного угощения, очередного символа его рабства. Казалось бы, что стóит проснуться, вспомнить, кто он! Но Рой не находил в себе сил сбросить липкий морок, сделавший его пленником собственной жилистой туши.

Где-то внизу, невидимая отсюда, текла великая река; а за ней жил своей жизнью город. Громоздились дома, сверкая окошками на солнце, как мелкими озерцами в вечной мерзлоте. Рождались, жили и умирали люди.

Иногда Рой прислушивался к далекому гулу жизни, в которой ему больше нет места. А ведь он хорошо помнил те времена, когда город на том берегу выглядел по-другому. Все было другим, и он еще не был зверем, одетым в мохнатую порыжевшую шкуру. Он был человеком – угрюмым, неразговорчивым мужиком, наделенным страшной физической силой. На стройке, где его побаивались, он совершал чудеса – таскал на плече целые бревна, возился в ледяной воде, завязывая в узлы, как обычные веревки, толстые металлические пруты. Ему доверили ставить стальные заклепки, намертво, навечно соединяя куски металла. В прочную конструкцию, которая десятилетия будет служить людям, соединяя два берега, открывая путь для освоения диких земель.

В те дни тысячи людей пришли сюда, чтобы построить чудо-мост, Царь-мост. По берегам адским огнем горели кузнечные горны; только что выкованные раскаленные заклепки бегом несли в клещах на строительные леса, где мастера безошибочными ударами клепали в отверстиях конструкций. Люди трудились слаженно и неутомимо, день за днем, месяц за месяцем; вместе с заклепками на берегах Енисея поразительные инженеры и их подручные выковывали будущее человечества, но никто из них не мог предвидеть собственной судьбы.

Рой часто вспоминал день, когда он упал в воду с огромной высоты моста. Под его сапогом обломилась доска, как в песне, и ухватиться было нечем – руки оказались заняты стальной пластиной, бросить которую он не решился – так и полетели вниз в обнимку. Енисей в те годы исправно замерзал, не то что теперь; случись его падение зимой, он бы разбился в лепешку. Но стояла необычно теплая осень, и серые пряди воды, закручиваясь, рябили и звали в таинственную глубину. Он падал медленно, переворачиваясь, как будто веретено разматывалось; а в воде сразу задохнулся, выпустил из рук свою ношу, продолжая вращаться среди струй, пузырей, серебряных косяков удивленных рыб. Теперь рыбы стали его стаей, как раньше – люди; и он, неразговорчивый среди молчаливых, чувствовал себя среди них не хуже, чем в обществе людей. В последующие годы он и сам иногда становился рыбой – огромной, остроносой – в бесконечной череде текучих перерождений (он слышал, теперь ему поставили памятник на крутояре неподалеку, выбрав почему-то именно рыбье его обличье, хотя бывали у него воплощения поинтересней).

…Рой перестал мотаться по клетке и замер, склонив набок мохнатую голову с маленькими круглыми ушами. На безопасном расстоянии от прутьев его клетки, обе руки положив на ограждение, стоял маленький мальчик в футболке с мультяшным уродцем и разглядывал медведя, словно что-то вспоминая. Осторожно, боясь спугнуть мгновение, зверь растянул черные губы в улыбке, и ребенок с готовностью улыбнулся в ответ. Рой охотно подмигнул бы смышленому пацану, но не мог позволить себе подобной фамильярности, все-таки он не просто пленный зверь, нет, не просто…

До того как стать человеком, рыбой, медведем, Рой был лесным богом, имевшим много имен, жившим в непроходимой чащобе, одетым в клочья тумана. Иногда ветер доносил до него далекий стук бубна и искаженные голоса, и, забавляясь, он принимал облик медведя, косматого гиганта: встав на задние лапы, он оказывался едва ли не вровень с верхушками деревьев; а иногда нырял в реку и гнался за сверкавшей серебром рыбиной, выставив перед собой растопыренную когтистую пятерню… А еще он умел летать на крыльях ветра, выть и хохотать на разные голоса, стелиться седым мхом, отнимать жизнь или даровать удачу на охоте. Чего он не мог – так это предвидеть, что время начнет застывать, густеть, и колесо перерождений, щелкнув в последний раз, остановится, как инженерный механизм на стройке, а сам он до конца времен застрянет в душном мешке медвежьей шкуры.

Мальчик у забора нерешительно поднял руку и помахал зверю; зверь в ответ поднял лапу, показывая кожаные кругляши подметки и черные когти – каждый длиной с авторучку.

– Вот ты где! – ага, нерадивая мамаша нагнала наконец своего непоседливого сыночка! Она положила руку на стриженую голову. – Нравится мишка? – и дамочка мельком бросила взгляд на Роя, но тут же поспешила обернуться к ребенку, придирчиво осматривая его – цел ли?

– Он мой друг, – твердо объявил маленький сибиряк, не сводя глаз с Роя.

– Пойдем смотреть лисичек, – потянула его за руку мама, словно чего-то испугавшись.

«Ты вырастешь большим и сильным медведем», – сказал ему на прощанье Рой, не без труда сложив в голове слова человеческого языка и отворачиваясь, чтобы мальчик ушел, не цеплялся за ограждение, не думал о плохом… Расти, медвежонок.

Потеплело. Рой грузно плюхнулся в тесноватый бассейн с несвежей водой, непохожей на вольную влагу Енисея. Он давно бы свихнулся, если бы не способность покидать одолженное случаем тело и вольно странствовать по краю, лежащему за пределами зверинца – «Роев ручей» назывался парк. Рой слышал, как экскурсоводы объясняли, что название пошло от прииска, от техники отмывки золота в ручье: якобы золотоносный песок «рыли», а потом промывали… Тот, чьим именем на самом деле назван ручей, и гора, и вся местность вокруг, мог только вздыхать и качать своей волшебной головой.

Днями Рой любил тучей летать над проспектом – против движения, вопреки сигналам светофоров; кружить над просторным парком; взвихрить фату новобрачной, что вышла фотографироваться на берегу реки… Но его привлекал не только человечий муравейник – его манила и звала тайга; он навещал стометровую дамбу гигантской электростанции: ГЭС нравилась ему своими масштабами, соразмерными с его прежней мощью. Турбины, говорите? Он и в себе ощущал движение подобных турбин, только их приводила в движение не вода, а время, отправлявшее годы один за другим под белую скатерть северного океана.

А по ночам, сидя в клетке, привалившись спиной к прутьям, он таращил в темноту круглые янтарные глаза и вырастал до огромных размеров: протягивал одну лапу до сáмой Камчатки, купал ее когтями в океане, оставлял борозды на черном вулканическом песке; а второй – упирался в уральский хребет. И весь он налегал грудью на неправдоподобную ширь Сибири, не примяв брюхом ни одного дерева, лишь потревожив собак в редких, погруженных в сон поселках…

– Ну, как тут наш пациент? – резкий голос вернул Роя из его астрального странствия. Перед клеткой стоял гладко выбритый субъект в столь неуместном на солнцепеке офисном сером костюме и съехавшем на бок галстуке. Он, кажется, собирался снимать его на смартфон – «для отчета», угадал Рой, не совсем понимавший смысл этого выражения.

– Сами видите, здоров и весел, – Рой разглядел и работницу зоопарка, милую девушку, которая иногда навещала его. Рой ценил теплый запах доброты и простодушия, который от нее исходил; но сегодняшний мальчишка больше понимал в медведях, чем эта сотрудница с ветеринарным дипломом и «опытом работы».

– Главное, сыт! – хохотнул посетитель, с удовлетворением покосился на привинченную к прутьям клетки табличку с названием его фирмы, «спонсора» престижного зверя, и повернулся спиной, глядя на дорогие часы (он еще успевал съесть свой ланч).

Напрасно он это сделал!

Поднявшись на задние лапы, Рой широко разинул клыкастую пасть и, мотая головой, издал чудовищный раскатистый рык. Этот рык рождался в его утробе на самом низком регистре и поднимался, разрастаясь, по трубе его горла, дрожа, превращаясь в страшный, перекрывающий человеческий шум рев. Рой почувствовал, как звуковые волны раскатились над Енисеем и отправились в оба его конца, морща водяную поверхность и обретая силу от длинного разбега. И до самых дальних пределов края земля отозвалась гулом, напрягая синие жилы грунтовых вод.

Весь зоопарк замер: присели глупые фазаны, оторвались от прутьев царственные жирафы, волки наставили уши и повернулись в одну сторону, как будто ждали этого трубного гласа. Шарахнулись посетители, заплакали малыши, лишь один мальчик у вольера с лисичками захохотал и захлопал в ладоши, словно его команда забила долгожданный гол.

В глубине звериной утробы, в мохнатой груди медведя еще бродили эхом отголоски первобытного рева, и билась на шее от притоков горячей крови могучая вена. Я жив, подумал Рой, я еще жив. Я еще все могу!

– Понятия не имею, чего это он… – пролепетала сотрудница зоопарка, со страхом глядя на четвероногого подопечного. – Никогда ничего подобного…

Не отвечая, посетитель припустил под уклон, к выходу. Плечи серого пиджака поднялись к ушам, и портфельчик захлопал по ногам.

Великодушный Рой отправил ему, как по почте, симпатичную девушку из соседнего отдела, которая станет его женой, родит двоих здоровых медвежат и украсит его жизнь… сегодня, ближе к вечеру, они встретятся в «Теленке», он угостит ее бокалом сухого красного и стейком, а потом – известно, что потом, и хватит о них! И Рой человеческим жестом отер лапой слюну, выступившую на бахроме звериной пасти бывшего таежного бога.

– Ты слышал? – спросил у напарника пилот пожарного самолета, летевшего над тайгой, над тлеющим созвездием очередного лесного пожара. Он стянул с головы наушники и насторожился, сам не понимая природу своего беспокойства.

– Что «слышал»? – переспросил тот, отрываясь от созерцания очагов возгорания в окне. – Ничего не слышал… Слушай, тут творится что-то непонятное…

Пожар, который они день за днем облетали, выливая с небес тонны почти бесполезной воды, съеживался, как при съемке, пущенной задом наперед. Там, где еще недавно плясали оранжевые язычки, теперь извивались дымные хвосты; но и они расползались волокнами между почерневших стволов, открывая взгляду обезображенную огнем, обугленную землю.

Незримая из кабины пожарного самолета медвежья семья, второй день удиравшая от пожара, обессилевшая и напуганная, с галопа перешла на шаг. А потом медведица и вовсе остановилась, села, вывесив язык, и повернула морду туда, откуда на них накатывала неминучая смерть. Она расширила черные ноздри чемпионского, самого чуткого в тайге носа, и принюхалась… Угроза исчезла! До них долетал лишь ветер с запахом гари; но гибель отступила, и можно отдышаться.

«Вот на что способна древняя песня медведя!» – подумала бы она с гордостью, если бы не утратила способности разумно мыслить в ходе безжалостной эволюции. Но это было не так уж важно. Главное, жизнь опять зацепилась за краешек, неведомо как отвоевала у смерти несколько лет покоя, надежды, сытости, простых радостей бытия.

По Царскому мосту, соединяющему естество природы и естество человека, прошел неведомо кем отправленный спасительный состав.

– Возвращаемся, – сказал пилот пожарного самолета, надевая наушники и разворачивая машину над обгорелой тайгой.

Востокова Анна.

Настоящая сибирская

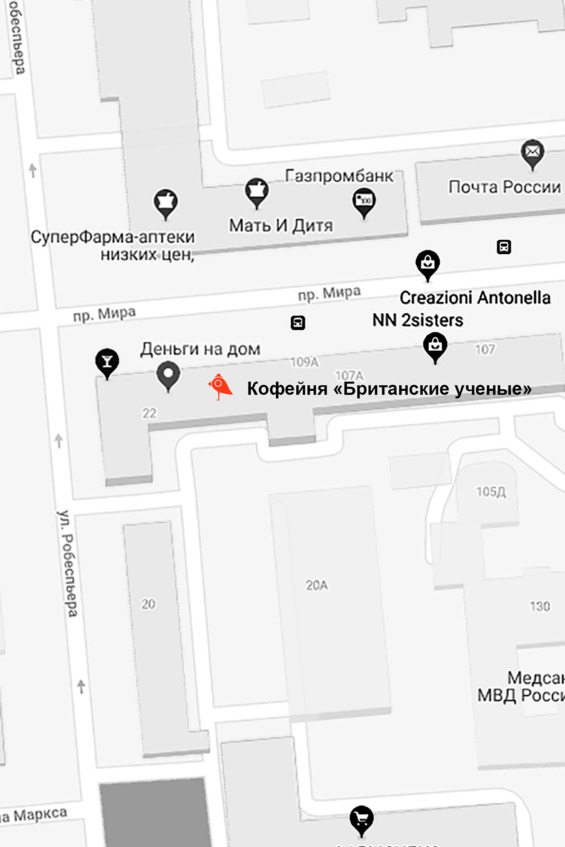

Кофейни в Красноярске появились давно, но приживались неохотно. Красноярцы любят поесть, и заведения без полноценного меню в начале двухтысячных казались столичной блажью. Первой стереотип сломала легендарная «Кофемолка» у краевой администрации, где «серьезные люди» учились вести переговоры под кофе и десерты. Сейчас в Красноярске сформировалось полноценное кофейное комьюнити. Кофейни соревнуются в технологии заваривания спешиалти-сортов, привозят редкие лоты, изобретают новые продукты типа кофейных шотов в «Британцах». Я, как магистр кофейных знаний, голосую за «Академию кофе» (отличный капуч и есть парковка!), за «Кофебулку» (кофе и булка!) и за «Британских ученых» (шоты и знания!).

Кофейня «Британские ученые»:

Красноярск, Мира пр. 109

– Ба, встань левее.

– Левее – это сюда? – попятилась к комоду баба Зина. – Смотри-ка, до семидесяти лет дожила, а лево-право путаю.

– Ба, тебе семьдесят два, – заметила Дашка из-за камеры, – в объектив смотри, вот сюда.

– Даш, правда думаешь, поможет? – спросила Зинаида.

– Хочешь спасти «Кофезину»? Слушайся внучку.

Баба Зина пристроилась к комоду, поправила прическу, уставилась в круглый глаз камеры:

– Уважаемый Владимир Владимирович…

…Славная история «бабкиной кофейни» началась год назад, когда в августе счастливая Дашка визжала в трубку:

– Ба, поступила! Прошла, Ба!

С третьей попытки: мечтала, падала, вставала и… поступила на свой режиссерский.

– А как же кофейня? – только и выговорила Зинаида Ефремовна. Ее ошпарило: Дашка в Москве – сама, смогла! Дашка в Москве – и теперь будет… в Москве?

– Ба, да какая кофейня? Причем тут кофейня? Я поступила, слышишь, по-сту-пи-ла!

Крошечный прилавок с «Кофе с собой» в тихом Кедровом, где у тещи дача, Дашке купил отец. Думал, успокоится, творческую дурь растрясет. У Телеги, школьного приятеля, там гастроном – считай, центровое место, в углу обосновались. Всего ничего поработала, и нате вам – поступила.

– Черт, жалко за копейки отдавать, – Дашка сняла плотный кожух с блестящей кофемашины, – думала, в «Британцах» заберут, но туда «Марзоку» поставили. И куда тебя девать-то, чудо техники? – девушка тряпичной салфеткой протерла панель и оба дисплея. Тяжелый аппарат итальянской фирмы Della Corte, чем-то похожий на луноход, стоил как новая баня, в Красноярске продать ее было некому.

– Так не продавай. Забери в Москву, там скорее покупатель найдется, – предложила Зинаида.

– Не, Ба, куда я там с ней. Вот кто бы здесь нашелся, выкупил, как есть. Даже просто бы работал – чтобы машина не скучала… Отцу на фиг не надо… Ба, а может ты? Я же тебя учила молоко по науке взбивать! – подозрительно серьезно пошутила внучка.

Она и не шутила.

Зинаида Ефремовна в кофе понимала мало, но и в балете бы разобралась, лишь бы с внучкой на одном языке говорить. Как «делакортой» управлять, Дашка ей объяснила, а настройки – одна математика. Хочешь покислее – температура пониже, помол покрупнее; хочешь погорчее – наоборот. Кто сопромат учил, с экстракцией справится, а баба Зина как-никак инженер РЖД с сорокалетним стажем. Сложнее с холдером – темпером – питчером.